基于城市轨道交通网络的常规公交线网优化研究

2021-12-22孟永平

孟永平

(厦门市国土空间和交通研究中心,福建厦门 361012)

1 前言

近年来,随着城镇化进程的快速推进及机动化水平的迅速提高,大城市交通需求规模急剧扩大,交通拥堵日益严重。为缓解交通拥堵,大城市纷纷提出了要优先发展以轨道交通为骨干的公共交通体系。

城市轨道交通作为公共交通系统的重要组成部分,具有大运量、准时、舒适和长距离等特征,但由于其昂贵的造价和严格的技术标准并不能通达城市的每个角落,常规公交覆盖广、灵活,但在运能、准时和长距离方面存在明显不足。城市轨道交通与常规公交在公共交通系统中的功能定位,主要服务对象确定,如何与地面常规公交网络相协调,规划建设一个服务范围更广、系统规模更大的多元化公共交通体系,以满足城市快速发展带来迅速增长、多样化的客运交通需求已经成为大城市面临的难题。为实现上述目标,迫切需要对城市轨道交通成网后与常规公交如何优化进行研究。本文基于此背景开展相关探索研究,并在厦门进行实践。

2 常规公交优化方法研究

2.1 目标及技术路线

(1)目标。城市轨道交通成网后常规公交线网优化的主要目标包括以下3个方面:①提升公共交通出行效率,城市轨道交通与常规公交相互协调、优势互补,形成相互支援的城市公共交通网络,提升出行者使用常规公交以及常规公交换乘城市轨道交通、快速公交方式(BRT)的出行效率;②提升公共交通可达性,发挥常规公交的客运接驳和运能补充作用,保障常规公交线网密度、常规公交站点密度达到一定标准,使常规公交线路具有更好的可达性;③提升公共交通吸引力,通过多网融合,营造良好的换乘条件,缩短出行时间、提升舒适度,促进公共交通乘客回流。

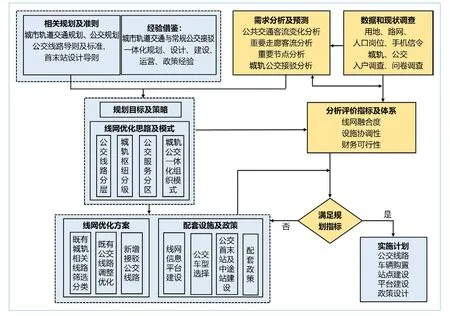

(2)技术路线。城市轨道交通成网后常规公交线网优化方法是目标导向和问题导向相结合。在多源大数据分析的基础上挖掘常规公交需求特征和存在问题,结合常规公交优化目标,提出优化策略、优化方案和配套政策,并建立评价指标体系对优化方案进行评估。具体技术路线如图1所示。

图1 城市轨道交通成网后常规公交线网优化技术路线图

2.2 模型及需求分析

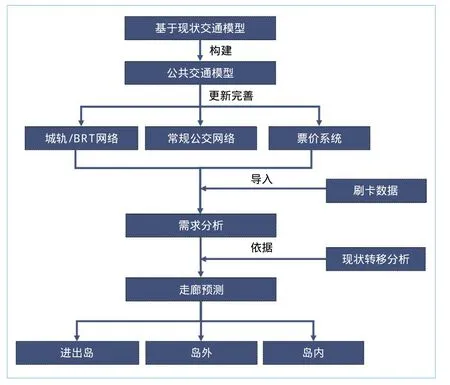

基于城市现状交通模型构建公共交通系统模型,准确计算乘客出行距离、时间和费用,评估乘客不同公共交通出行方式下的效用。运用城市轨道交通和BRT刷卡数据分析得到站间起终点(OD)客流数据,利用GPS及刷卡数据推测现状公交站间OD客流数据,分析公交、城市轨道交通、BRT系统内部和各系统间换乘关系,导入建设好的公共交通系统模型,作为需求分析的实证基础。对规划年公交出行方式、出行分布和客流量分配进行预测,形成城市轨道新线开通后的常规公交需求分析。结合现状乘客转移分析,预测城市轨道交通新线开通以后不同公共交通方式需求走廊。具体技术路线如图2所示。

图2 需求分析技术路线图

2.3 优化策略及方法

2.3.1 优化策略

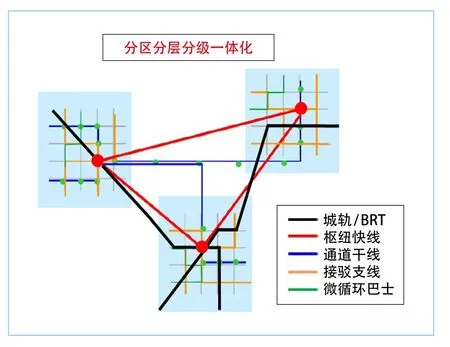

分区域、分层次、差别化构建公交与城市轨道交通之间良好的互动发展模式,通过常规公交与城市轨道交通的一体化衔接,减少公交与城市轨道交通的冲突,扩大城市轨道交通的服务半径,构建城市轨道交通+公交快线+公交普线+公交支线的多层级公交体系。

在城市轨道交通线网密度较高的城市中心区和处于城市轨道交通线路末端的外围区域采取差别化的区域公交发展策略,根据不同区位的接驳需求确立不同的公交线路功能定位。具体包括:①中心城区形成以城市轨道交通+公交并重的模式,城市轨道交通成为网络主体,常规公交作为城市轨道交通的补充和完善,以中短距离出行和接驳为主;②新城开发区形成城市轨道交通骨架型布局,地面公交仍为主体的模式,城市轨道交通串联客流走廊,常规公交形成网络覆盖,增加连接城市轨道交通站点、枢纽和居住区客源点之间的接驳线;③ 跨组团形成城市轨道交通为主、公交为辅的模式,城市轨道交通为跨组团公共交通出行需求主体,承担大部分客流,公交以大站快线为主。

根据客流特征、换乘条件,围绕公交服务分区和客流集散中心确定公交枢纽等级,将枢纽划分为城市轨道交通换乘型枢纽、城市节点型枢纽、跨组团通道型枢纽。以枢纽为核心,以公交分区服务为基础,依据城市公共交通运输体系构成,依托城市轨道交通骨干运输系统布局,建立基于城市轨道交通线网的“快线公交+干线公交+支线公交+微循环”四级公交线网结构,形成“点”“面”结合,层次分明的公交线网。具体融合发展模式如图3所示。

图3 城市轨道交通与常规公交融合发展模式

2.3.2 优化方法

针对基于城市轨道交通网络的常规公交线网调整,采用分类划分、分级处理的方法。通过常规公交线路与城市轨道交通线路之间的走向关系,确定常规公交线路类型,并针对不同类型的常规公交线路确定其调整需求、调整力度、调整时序的级别,针对分级处理后的线路选取不同的调整方法,实现常规公交线网的优化调整。如当公交线路与城市轨道交通共线4个站以上时,二者存在竞争关系,可考虑对公交线路进行适当调整;当共线8 个站以上时为强竞争关系,须相应采取截短、改线、取消等优化措施。

由于“共线共站”评价法仅反映线路的空间分布,为真实反映实际客流与城市轨道交通线路的关系,还需要对起终点位于城市轨道交通站点300 m范围内的公交刷卡OD数据进行筛选分析。对常规公交线网优化时,既考虑城市轨道交通线路的客流,又考虑其沿线区域不断发展、繁荣和新增加的客流,同时还要考虑该区域与周边地区公交线网构成、广大乘客对地面交通的需求及公交与城市轨道交通换乘的需求。优化方法的原则是针对线路实际采用可行的优化方法,减少资源的浪费,同时满足居民的出行需求。优化方法主要包括:减线、调线、调班和接驳,实际采取多种优化方法结合的思路。

(1)减线包括完全取消、部分取消和整合3种类型。线路完全取消是一种调整力度较大的调整方法,该方法主要适用于与城市轨道交通线路基本重合的公交线路,这种线路与城市轨道交通客流的竞争关系明显。线路部分取消主要适用于走向与城市轨道交通部分平行或重合的常规公交线路,通过取消部分与城市轨道交通重合的线路,减少与城市轨道交通的客流竞争。线路整合是一种调整力度较大,涉及线网整体调整的方法,通过分析与城市轨道交通线路相重合的公交线路,在保证整个公交线路覆盖范围的前提下,对其中的2条线路或者多条线路进行整合。

(2)调线包括走向调整、中间停靠站调整、起终点调整3种类型。线路走向调整分为全走向调整和部分走向调整。线路中间停靠站调整,总体上不改变线路的走向,只通过改变中间站点的设置,来达到线路优化的目的。线路起终点调整适用于公交线路的起终点和城市轨道交通站点靠近的情况。

(3)调班包括发车间隔调整和运营时间调整2种类型。线路发车间隔调整适用于与城市轨道交通基本重合的常规公交线路运营时间调整。线路运营时间调整包括延长运营时间、缩短运营时间、错开运营时间3种。

(4)接驳为公交线路接驳城市轨道交通站点一体化衔接优化方法。

2.4 评价体系及指标

为对优化后的常规公交方案进行客观评估,从线网融合、设施协调、服务水平3方面建立评价指标体系,构建方案的评价模型,通过评价分析对常规公交线网优化方案进行评估。具体选取指标如图4所示(以厦门市为例)。

图4 常规公交线网优化评价指标

3 厦门常规公交线网优化案例

厦门市轨道交通1号线于2017年12月开通,2号线于2019年底通车,3号线于2021年6月通车,厦门市轨道交通网络已初步形成,运营里程超过100 km,公共交通出行迎来新时代,迫切需要对常规公交线网进行优化。

3.1 公交概况

截至2020年8月,厦门市有公交线路408条,线网总里程数为7 249.5 km。按功能分类,可将线路分为常规公交和差异化公交,其中常规线路占比最高,达到65.9%,微循环线、城际公交、大站快线等线路占比相对较低;按空间布局分类,线路又可分为岛内线路、进出岛线路、岛外线路,其中岛外线路最多,达到189条,其次为岛内线路,达到151条,进出岛线路为68条(其中常规线路55条,定制公交线路13条)。日客运量约170万人次,近70%为岛内OD客流。岛内东西向走廊强于南北向,与居民职住分离特征一致。岛外主走廊均为进出岛通道的延伸,各区内部、岛外跨区客流弱。客流出行距离主要在6 km以下。常态化通勤客流(月乘公交20次以上)占全部客流的85%,客流忠诚度高。

3.2 需求分析

城市轨道交通3号线开通后的公交客流OD主要由4个部分构成,即以现状公交OD客流为基础,叠加岛外新增人口岗位所带来的增量公交OD客流预估,减去转移至3号线的公交OD客流,叠加转移至3号线作为公交接驳的OD客流。其中,转移至3号线的公交OD客流采用转移率方法。以城市轨道交通1号、2号线开通后转移乘客分析为基础,计算特定时间缩短、票价增加条件下,公交转移至城市轨道交通的客流与城市轨道交通开通前公交客流的比值。公共交通系统模型计算出3号线通车后常规公交客流变化如图5所示。

图5 城市轨道交通3号线通车前后常规公交客流变化

3.3 优化策略

常规公交线网优化的总体策略为分区、分层、差异化策略。进出岛层面,非城市轨道交通沿线依然为进出岛主要公交走廊,设置主要快线、干线,地铁沿线保留部分公交,采用大站快线形式,设站避免与城市轨道交通竞争,截短部分公交,结合客流特征,两端通过城市轨道交通车站设置接驳支线、微线;岛内层面,构建公交换乘枢纽,优化公交线网组织,达到换乘方便、高频接驳、减少重复、提高线网效率的目的;岛外层面,充分发挥城市轨道交通骨架作用,针对城市轨道交通站点加强公交接驳,形成鱼骨状线网模式,使城市轨道交通、公交两者互促融合。

3.4 优化方案

进出岛公交线网优化以服务进出岛需求为主,在岛内端进行长度控制,在岛外端对线路适当延伸,注重线路站点与城市轨道交通站点的衔接换乘,在岛外各区内可通过组织接驳线路换乘,同时,配套相应的换乘枢纽予以保障支撑。对优化线路的筛选,主要考虑以下几项指标:①线路长度大于30 km;②与城市轨道交通连续共站数超过5个;③实载率小于0.2;④跨岛客流占比低于40%。经优化调整,形成线网架构呈如下特征:① 西向进岛,2个通道,5条线路,原则控制在嘉禾路以西;②北向进岛,3个通道,11条线路,原则控制在仙岳路以北;③东向进岛,2个通道,5条线路,原则控制在云顶路以东。

岛内线路重构重点考虑4个层面:①识别主要联系方向,即识别片区之间及片区内部客流联系特征;②识别主要客流走廊,考虑布局公交干线;③发挥枢纽聚集优势,识别主要换乘节点,布设支线、微线,接驳城市轨道交通线网;④区分竞争合作关系,强化接驳,筛选共站超4个的线路,结合客流特征,优化线路,降低竞争关系,强化与城市轨道交通接驳,吸引及锚固城市轨道交通未覆盖区域及机动车强出行走廊的公交客流。

厦门市进出岛和岛内常规公交优化方案如图6所示。

图6 厦门市进出岛和岛内常规公交线网优化方案

相比于岛内公交线网,岛外公交线网存在公交服务覆盖率较低、公交线网密度不足、与城市轨道交通线网接驳不畅等显著问题。因此,岛外公交线网优化,应以“增覆盖、提密度、强接驳”为基本原则。

3.5 方案评价

(1)线网融合。根据线网优化方案评估线网整体情况,进出岛线路数量下降明显,由现状55条下降至20条,共站4站以上线路调整明显,由现状28条调整至7条;岛外线网密度提高,由现状7.50 km/km2提高至8.59 km/km2,线路重复系数下降明显,由现状1.96下降至1.56,进出岛和岛外线路平均长度下降明显,分别由现状 27.17 km、15.16 km 下降到 14.18 km 和 13.94 km。进出岛公交分担率大幅提高,由现状41%提高到55%,城市轨道交通方式占比提高明显,由现状的54%提高至80%,线路客流强度显著提高,由现状405 人次/ km ·天提高到 434 人 / km ·天。

(2)设施协调。优化后城市轨道交通1号、2号、3号线站点100 m周围内有公交站点服务的出入口数量分别提升4个、16个和32个,出入口100 m公交站配套率分别从48%提升至52%,由24.7%提升至39.6%,由14.5%提升至53%;城市轨道交通2号、3号线站点100 m公交中途站配套率分别从93%提升至100%,由61.7%提升至100%。

(3)服务水平。跨岛和岛内调整后各条线路OD可达性基本不受到影响,基本可以通过直达或者少量一次换乘的方式完成出行。同时,调线后会有更多乘客可以选择城市轨道交通方案出行,进而带来更多客流和总营收。

4 结语

通过对城市轨道交通成网后常规公交线网的优化能提升公共交通整体吸引力,城市轨道交通与常规公交发挥各自特长,相互协调、优势互补,形成相互支援的城市公共交通网络,通过多网融合,营造良好的换乘条件,缩短出行时间、提升舒适度。本文以问题导向和目标导向为研究方法,对城市轨道交通成网后与常规公交的功能定位、需求特征和问题进行全面研究,提出较为成熟的常规公交优化方法,并在厦门市进行了较好的实践,取得了较好的效果,为正在网络化运营城市轨道交通的城市提供参考依据。