某上游式尾矿坝抗震有限元分析

2021-12-22郑长海岑威钧赵昱豪

郑长海, 岑威钧, 赵昱豪

(河海大学 水利水电学院, 江苏 南京 210098)

1 研究背景

据调查统计,我国现有尾矿库1万余座[1-2]。尾矿库是一类特殊的结构物,如果在设计、施工、运行等环节出现问题,可能会成为潜在的高势能危险源[3-5]。尤其是高坝大库,一旦失事,必将对周边居民的生命财产造成损失,对环境造成严重的破坏[6-9]。国际大坝委员会统计资料表明,尾矿坝失事事故已经发生了数百起,超过一半的事故与地震有关[10-12]。我国也发生过多起特大地震造成的尾矿坝严重失事事件,如1976年唐山大地震中大石河尾矿坝沉积滩发生液化,出现大量喷水冒砂现象[13];2008年汶川地震引起了黄家沟尾矿库子坝发生溃坝[14]。根据《尾矿设施设计规范》(GB 50863—2013),对设防烈度Ⅶ度及以上地区的三等及以上尾矿库应进行抗震性能分析,以确保尾矿库的抗震安全性[15-16]。为此,不少研究人员开展了尾矿砂动力特性和尾矿坝抗震性的相关研究。杨安银等[17]利用振动三轴仪研究了尾粉质黏土、尾粉土、尾细砂的动力特性,得出该3种土体的动剪切模量比和阻尼比关系,并对某尾矿库进行抗震计算,发现尾矿土体的动强度指标对其抗液化能力有较大影响。王文松等[18]通过相关计算发现动孔隙水压力的产生和增长会导致尾矿坝的动力安全系数在地震过程中呈波动下降趋势。朱远乐等[19]利用人工拟合地震波,研究了干堆尾矿库改建后的动力反应和永久变形,发现利用干堆尾砂能够有效解决地震区抗液化问题,并且能够提升尾矿坝的抗震安全性。高艳平等[20]考虑了60种不同的尾矿坝计算剖面,对地震作用下坝顶加速度放大系数进行了多因素分析,得出了坝面加速度放大系数的简化计算方法。

本文以北京市某上游式尾矿坝为例,建立尾矿坝有限元计算模型,对尾矿坝开展地震反应计算,重点分析地震作用下尾矿坝的动位移、加速度、液化区域、坝坡抗震稳定性及地震永久变形,并进行相应的安全评价。

2 计算模型及计算条件

2.1 工程概况与有限元模型

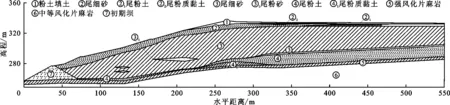

北京市密云区某上游式尾矿库属于山谷型尾矿库,库区周边山体稳定,未发现大的断裂构造。尾矿库的初期坝为透水堆石坝,坝高27 m,坝体外坡比约为1∶1.75,坝顶宽3.5 m。堆积坝采用上游法尾矿筑坝,最大坝高86 m,总库容约为462×104m3,为三等库,场地抗震设防烈度为Ⅶ度。结合尾矿库实际堆坝特性及岩土工程勘测资料,为反映地震作用下尾矿坝的最不利情况,沿尾矿库主沟走向选择典型计算剖面。由于尾矿沉积规律较为复杂,坝体内有夹层,根据现场钻探确定坝体材料分区,如图1所示。

图1 北京市密云区某上游式尾矿库材料分区

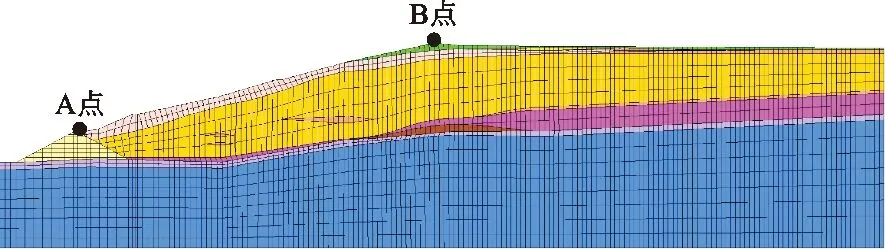

根据工程基本情况合理确定计算域大小,结合不同的材料分区进行有限元网格剖分,以四边形单元为主,局部辅以三角形单元进行过渡。有限元网格划分见图2,其中节点数为3 452个,单元数为3 284个。

图2 尾矿库有限元计算网格及典型节点

2.2 静力和动力计算参数

根据尾矿库现场勘察和土工试验资料,合理确定尾矿坝坝体材料的静、动力计算参数,见表1。

表1 尾矿坝坝体材料的静力和动力计算参数

2.3 地震动输入

尾矿库场地抗震设防烈度为Ⅶ度,设计地震峰值加速度为0.15g,特征周期为0.45 s。根据相关抗震规范,由规范谱人工拟合地震波加速度时程曲线,如图3所示,其中竖直方向加速度时程曲线峰值取水平方向峰值的2/3。

3 尾矿坝抗震性能分析

3.1 动位移和加速度反应

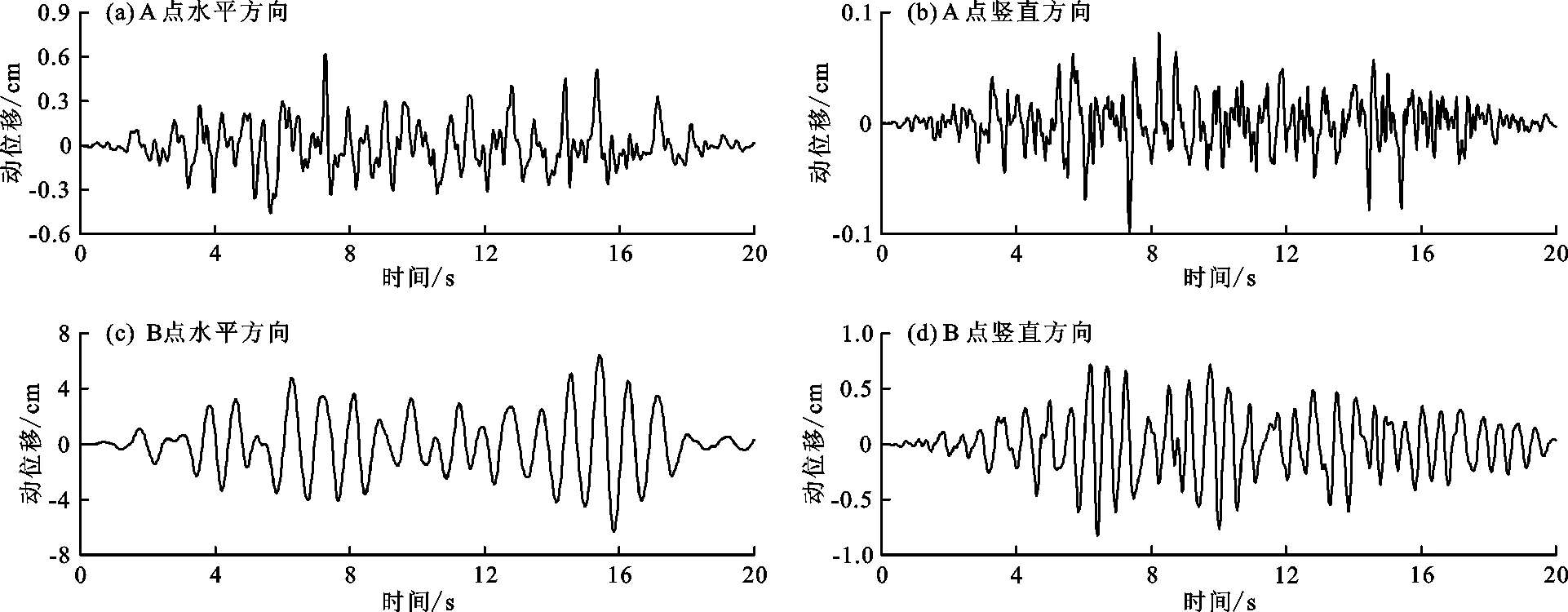

在尾矿坝坝脚和坝顶两处选取典型节点A点(高程277.0 m)和B点(高程336.3 m)进行动位移特性分析,节点具体位置见图2。图3为输入的地震波加速度时程曲线。图4为坝面典型节点动位移时程曲线。由图4可见,随着地震加速度的往复变化,节点动位移相应地也呈波动变化规律。两个节点峰值位移出现的时刻大致相同,其中坝脚A点的水平和竖直向动位移极值分别为0.63和0.08 cm,坝顶B点的水平和竖直向动位移极值分别为6.39和0.72 cm。可见,随着坝高的增加,动位移不断增大。另外,由于惯性作用而产生的运动延迟效应,高处节点动位移极值出现时间比低处滞后。

图3 计算输入的地震波加速度时程曲线

图4 尾矿坝坝面典型节点A、B的动位移时程曲线

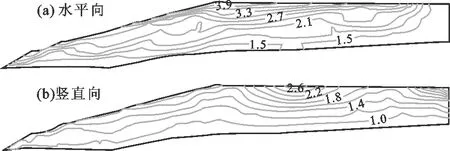

图5为坝体加速度等值线分布图。由图5可见,尾矿坝坝体加速度分布总体上呈现出随着坝高的增加逐渐增大的一般规律。水平向加速度从坝脚处的1.50 m/s2波动增大至坝顶的4.06 m/s2,相应的坝顶加速度放大系数为2.71;竖直向加速度从坝脚处的1.00 m/s2波动增大至坝顶的2.64 m/s2,相应的坝顶加速度放大系数为2.64。从加速度大小和放大系数上来看,水平向加速度和放大系数均大于竖直向,可见水平向地震反应更为显著,应给予重点关注。

图5 尾矿坝坝体加速度等值线分布(单位:m/s2)

3.2 液化可能性分析

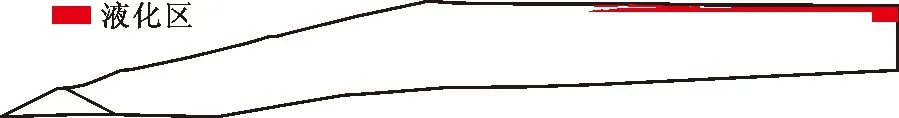

图6为地震结束时出现的液化区域,由图6可知,坝体内液化区主要出现在滩面浅表层(尾粉土和尾细砂)区域,基本是在坝体浸润线下方靠近浸润线的区域,主要是因为此部分土体处于饱和状态,在地震荷载作用下超孔隙水压力增大而引起液化,随着地震荷载的持续作用,液化区在水平方向并未延伸到坝坡处,因此尾矿坝坝体整体是安全的。

图6 地震结束时坝体液化区域

3.3 坝坡抗震稳定性

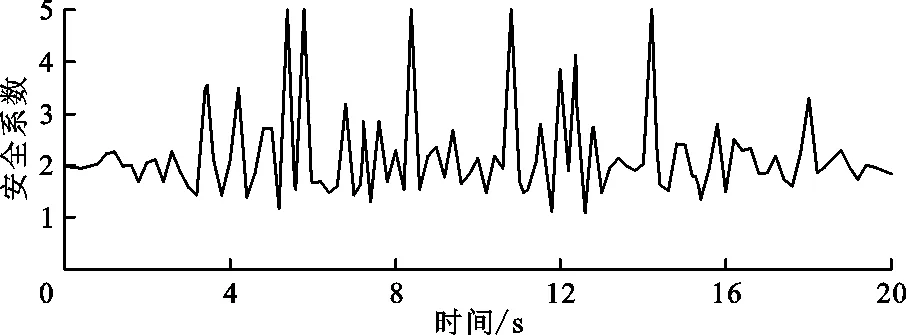

采用有限元极限平衡法,对地震过程各时刻进行坝坡抗滑稳定性计算,得到坝坡抗滑稳定安全系数时程曲线,如图7所示。由图7可见,在地震荷载往复作用下,坝坡抗滑稳定安全系数呈波动变化,最小值为1.09,大于规范允许值。

图7 尾矿坝坝坡抗滑稳定安全系数时程曲线

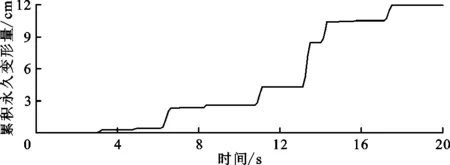

在地震荷载的往复作用下,当滑动体的加速度超过屈服加速度时会产生不可恢复的残余变形。图8为地震过程中尾矿坝坝体永久变形量累积曲线。由图8可见,累积变形曲线呈阶梯状上升,永久变形量不断增加,地震结束时到达最大值,其值为11.95 cm。

图8 地震过程中尾矿坝坝体永久变形量累积曲线

4 结 论

本文对某尾矿坝进行了抗震安全性计算,分别从坝体动位移、加速度、液化区域、坝坡抗震稳定性及地震永久变形等方面进行分析,得到如下结论:

(1)地震作用下,尾矿坝动位移包络值总体上从坝基至坝顶逐渐增大,其水平向和竖向极值均出现在坝顶,分别为6.39和0.72 cm;坝体动位移值较小,坝体地震反应在合理范围内。

(2)地震作用下,尾矿坝加速度等值线总体分布合理,加速度随着坝高的增大而增大,且呈波动变化特性,坝顶水平向和竖向加速度极值分别为4.06和2.64 m/s2,相应的放大系数分别为2.71和2.64。

(3)地震作用过程中,尾矿坝坝体动孔压不断积累,至地震结束时刻达到最大值,相应的坝体液化区域主要出现在距坝坡顶约150 m的滩面尾粉土和尾细砂带的局部范围内,局部液化对整个坝体安全性的影响不大。

(4)震前坝坡抗滑稳定安全系数为1.98,地震作用下抗滑稳定安全系数发生波动变化,最小值为1.09,出现在地震开始之后的12.6 s,与地震加速度峰值有一定的对应关系;震后坝体累积变形量为11.95 cm,不会出现整体滑塌现象。