中国高校学生资助政策演进研究(1949—2019)

——一个统计分析的视角

2021-12-22李伟,林慧臻

李 伟, 林 慧 臻

(北京第二外国语学院 商学院, 北京 100024)

一、引言

作为一种生产性资产和社会资本,制度是保证市场活力和实现经济增长的关键。具体到高校大学生资助领域,国家政策作为制度的重要内容,在实现教育机会公平和为经济发展提供人力资源保障方面发挥着重要作用。研究我国高校学生资助政策,一方面,有助于完善资助政策体系建设,掌握教育发展的规律和把握制定资助政策的方向;另一方面,通过资助文件的数量结构分析,有助于发现政策文件的影响因素和现有资助政策的不足,充分发挥政策优势,解决高等教育发展过程中的重要问题。

然而,以往对高校学生资助政策进行系统研究的文献还不多,更缺乏从量化分析的视角对资助政策进行研究的成果。本文全面检索了1949—2019年发布的141个高校学生资助的政策文件,以此为基础,从多个维度对高校学生资助政策进行量化分析。研究发现:从阶段上看,高校学生资助政策的发布与国家重大战略布局息息相关;从内容上看,有62.41%的政策文件与具体的资助项目实施规定相关,且注重资助政策对于大学生未来发展方向的引导作用。另外,参与高校学生资助政策制定的部门越来越体现协同育人的趋势。

二、研究方法与数据来源

本文从中国政府网、中华人民共和国教育部等政府网站获取1949年至2019年与高校资助政策相关的政府文件,一共获得141个政策文件作为样本,以此形成一个高校资助文件数据库,并对数据库中的文件进行统计分析。①本文涉及的政策主要为国家层面的政策文件。我们也分别检索以往涉及的研究高校学生资助的文献、通过各省级教育行政主管部门的网站转发的文件进行核实,尽管通过多渠道进行印证,但仍存在遗漏的可能。

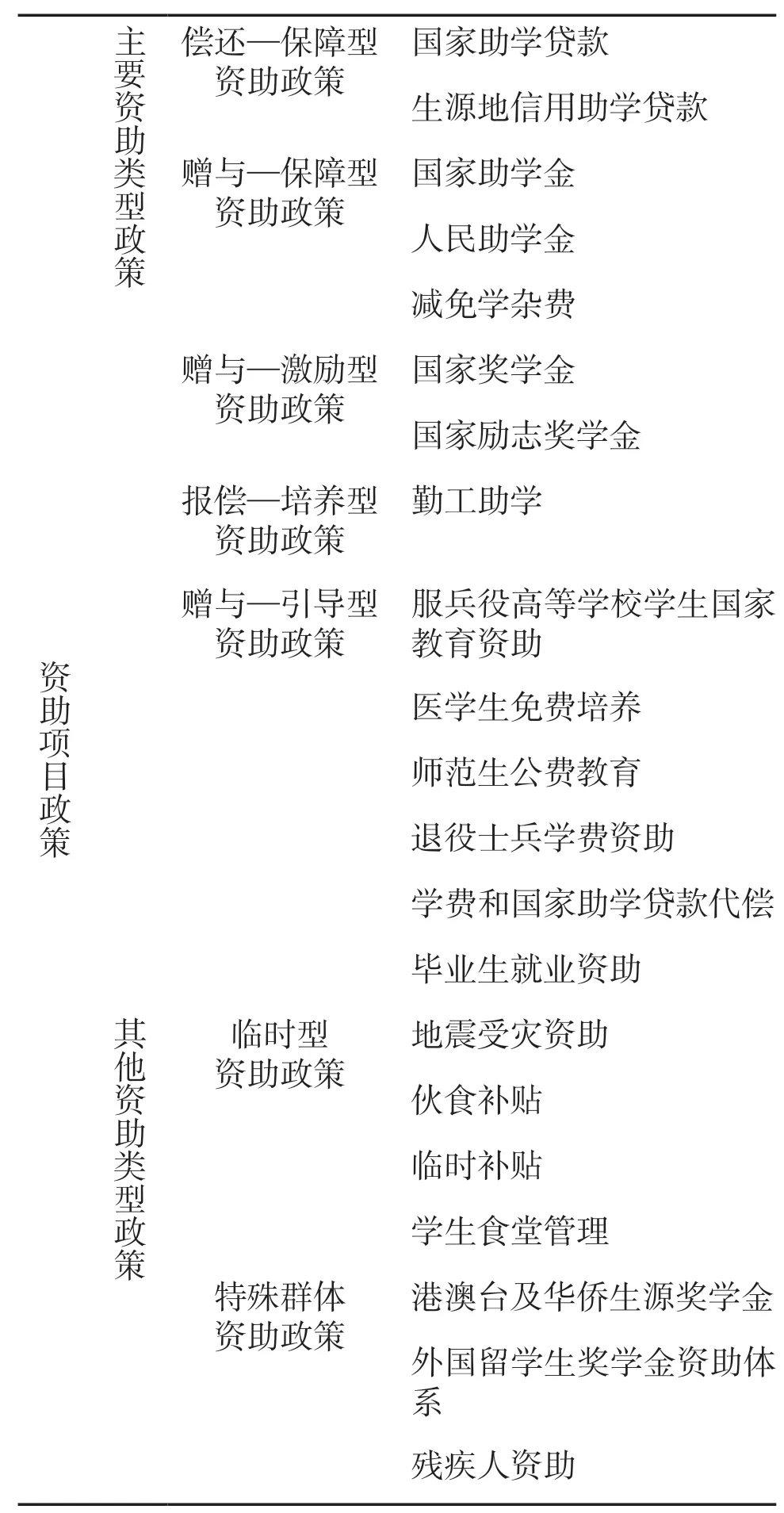

具体而言,本文按照政策的内容将其分为三类:一是资助项目政策,具体包括偿还-保障型资助政策、赠与-保障型资助政策、赠与-激励型资助政策、报偿-培养型资助政策、赠与-引导型资助政策、临时型资助政策、特殊群体资助政策;二是资助实施保障政策,具体包括家庭经济困难认定、新生“绿色通道”、新生资助安排、教育经费使用规定、捐赠、资助管理中心建设、资助政策宣传这几类政策;三是体系建设指导政策,具体包括资助体系建设政策、资助顶层设计政策、教育扶贫政策。

三、政策的总量与内容结构分析

(一)高校资助政策的演进阶段

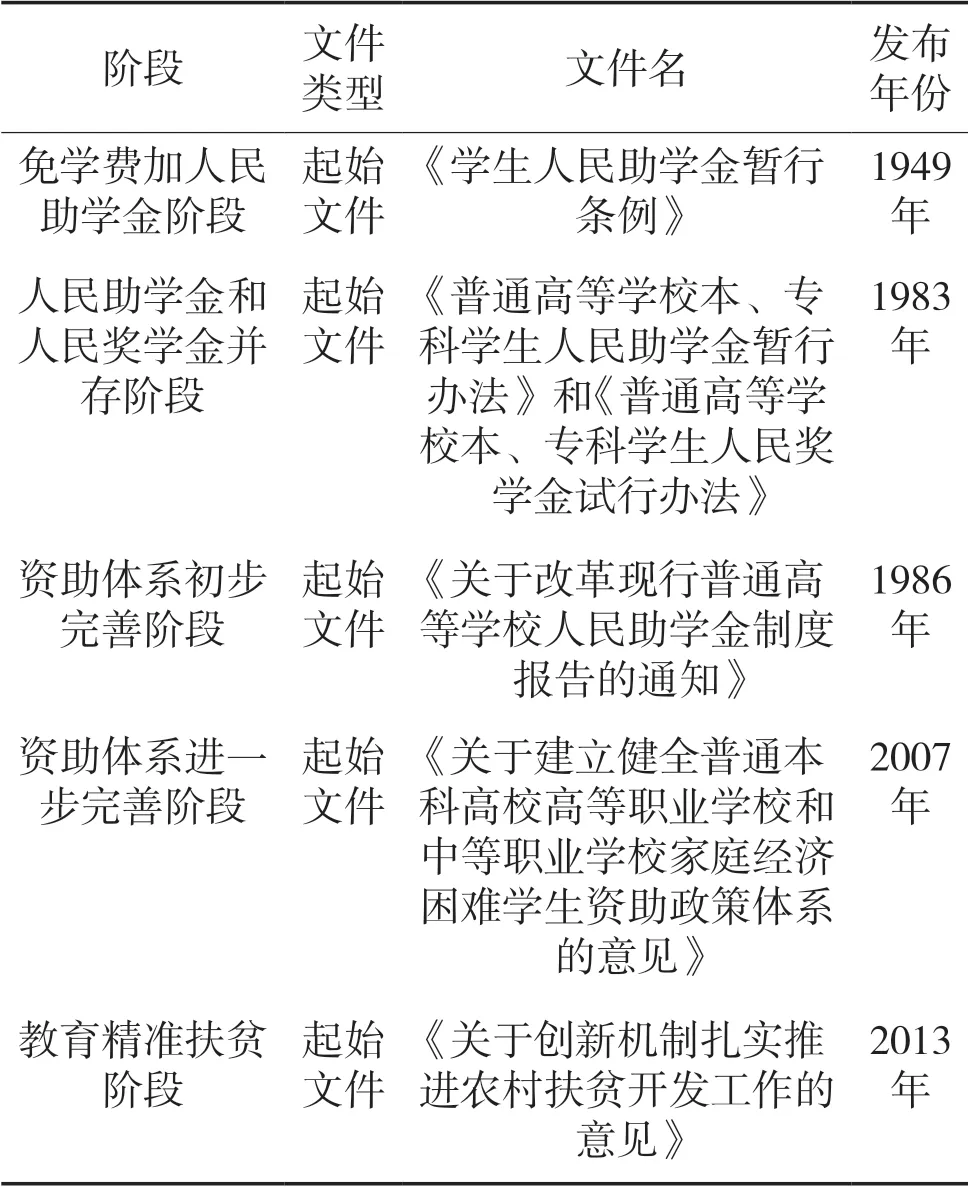

本文结合薛浩和陈万明(2012)[1]以及洪柳(2018)[2]的研究,将高校贫困生资助政策的演进过程划分为以下几个阶段:“免学费加人民助学金阶段”“人民助学金和人民奖学金并存阶段”“资助体系初步完善阶段”“资助体系进一步完善阶段”“教育精准扶贫阶段”。本文以重要的文件为节点划分高校贫困生资助政策的演进阶段,划分各个阶段的起始和终止文件如表1所示。

表1 阶段划分的起始和终止文件及其发布年份

为缓解国家的财政压力、激励高校学生努力学习,我国的高校资助政策已从“免学费+人民助学金”转变到“奖、助、勤、贷、补、免”的多种资助方式并存的全方位立体资助体系。而为了提升资助效果、打赢扶贫攻坚战,我国的资助政策也更加强调精准资助。从计划经济的免学费,到建立全面完善的资助体系,再到有针对性建立精准扶助阶段,高校学生资助政策的演进与国家的经济社会发展和国家重大战略紧密联系。

(二)高校资助政策的内容结构

本文将政策样本按照内容分为资助项目政策、资助实施保障政策和体系建设指导政策三大类。资助项目政策指导具体资助类型的实施,资助项目政策包括主要资助类型政策和其他资助类型政策,主要资助类型细分为偿还-保障型资助政策、赠与-保障型资助政策、赠与-激励型资助政策、报偿-培养型资助政策、赠与-引导型资助政策,其他资助类型细分为临时型资助政策以及特殊群体资助政策,更加具体的资助项目政策划分已列示在了表2中。资助实施保障政策为一些保障资助政策实施的相关的政策,例如家庭经济困难认定政策、资助政策宣传、资助管理中心建设等的相关政策。体系建设指导政策是指导资助体系建设的政策,可细分为资助顶层设计政策、资助体系建设政策、教育扶贫政策。

表2 资助项目政策的具体划分

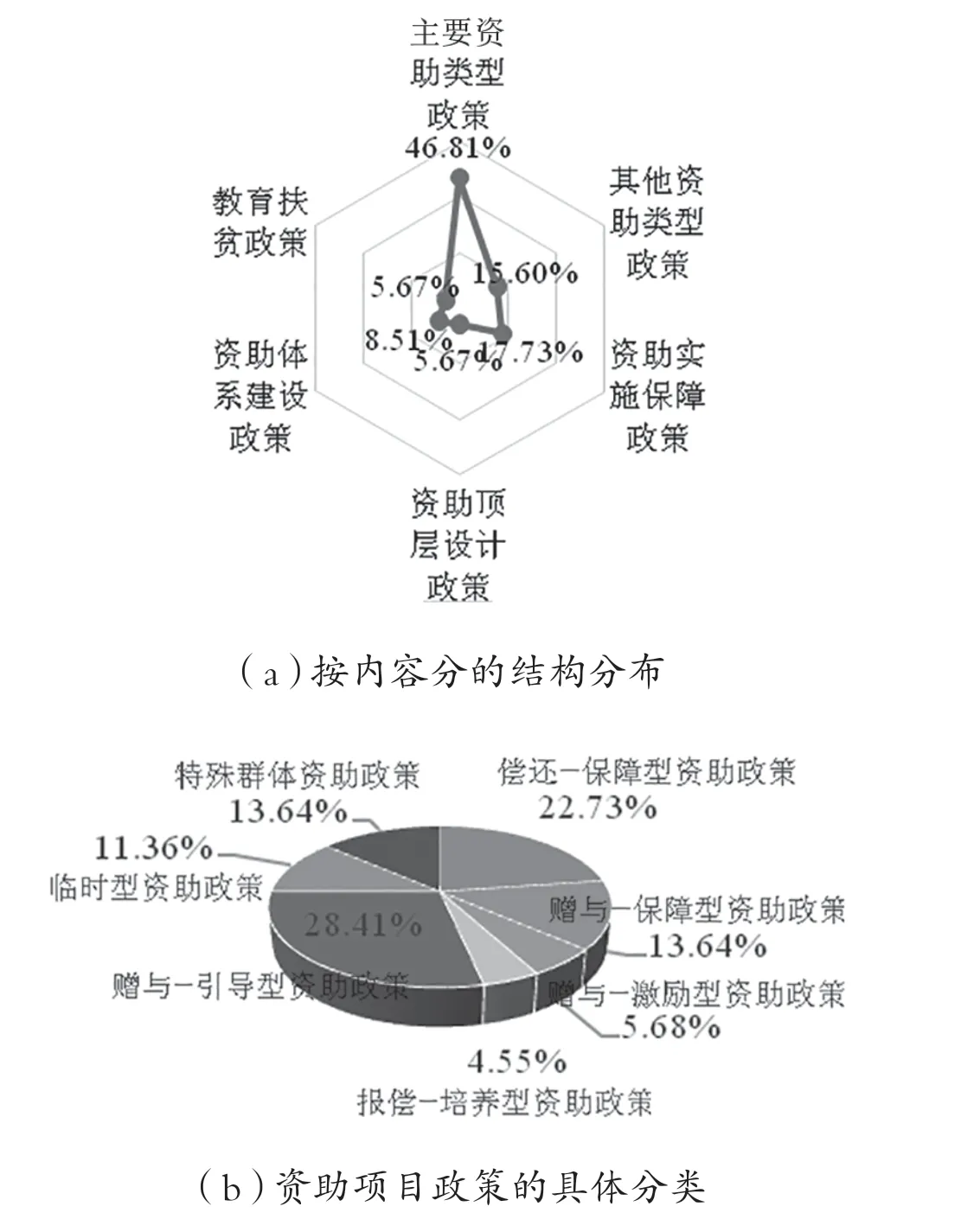

如图1(a)所示,资助项目政策、资助实施保障政策和体系建设指导政策占所有政策文件数量的比例分别是62.41%(其中,主要资助类型政策46.81%,其他资助类型政策15.60%)、17.73%和19.86%(其中,资助顶层设计政策5.67%,资助体系建设政策8.51%,教育扶贫政策5.67%)。通过数据统计分析可以看出,我国的资助政策有60%以上是有关于具体资助项目的规定,由于资助项目政策数量较多,本文对其进行了进一步的统计分析。

图1 1949—2019年我国资助政策数量及结构

在张林等(2018)[3]研究的基础上,本文把“奖、助、勤、贷、补、免”政策细分成五类,即偿还-保障型资助政策、赠与-保障型资助政策、赠与-激励型资助政策、报偿-培养型资助政策、赠与-引导型资助政策。本文还将一些其他项目的资助划分到其他资助类型中,包括临时型资助政策以及特殊群体资助政策。图1(b)显示了各类资助项目政策的构成比例,偿还-保障型资助政策和赠与-引导型资助政策占的比例较多,分别占所有政策文件数量的22.73%和28.41%。偿还-保障型资助政策和赠与-引导型资助政策占的比例较多说明了国家重视这两种资助项目在资助体系中的作用,公布较多的有关偿还-保障型资助和赠与-引导型资助的政策有利于更好地指导这两项资助类型的工作。赠与-引导型资助文件的高比例也表明国家建立的资助体系不仅承担挥着“不让一个贫困高校学生失学”的重任,还发挥着调配人才流向的作用,引导更多的高校毕业生参与到基层建设和贫困地区发展的事业中。

资助项目政策、资助实施保障政策、体系建设指导政策这三类政策之间不是绝对割裂的。一方面,资助体系建设离不开国家重大战略的指导,比如国家实施的中长期教育改革、脱贫攻坚战、精准扶贫等。另一方面,细化的资助项目政策规定指导了现实中相关部门实施资助政策,具体的资助项目政策体现了国家战略强调的重点。最后,实施具体的资助政策离不开资助实施保障政策,它为落实资助政策保驾护航。

四、高校资助政策设计的参与部门

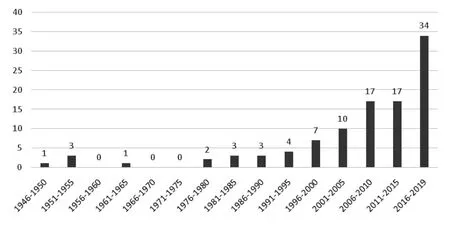

从图2可知,改革开放之前,参与制定高校资助政策的部门很少,最多仅有3个部门参与。改革开放之后,参与制定高校资助政策的部门逐年增加,在“十三五”期间达到最高,为34个。

图2 1949—2019不同阶段的参与部门数量变化

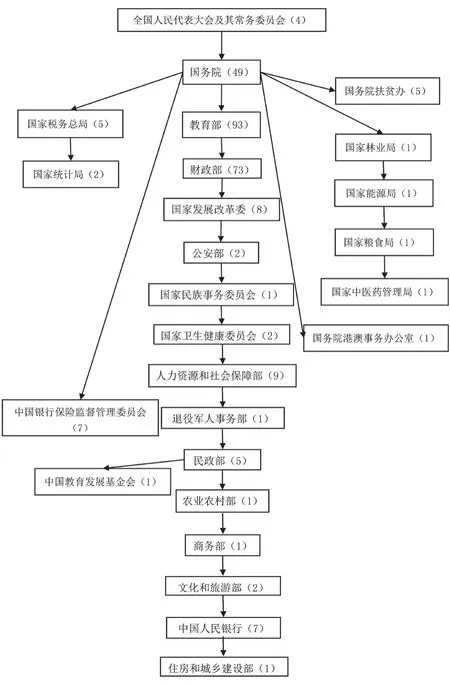

图3以部门树图的形式列示了参与发布资助政策的部门,可以看到,参与发布资助政策的部门分布广泛,不仅涉及了教育、财政、扶贫部门,还涉及了税务、农业、金融等部门。这说明教育的发展得到了更多关注,同时各部门更加强调协调合作,更有助于政策的落实和实施。未来各部门更要通力协调,解决现有资助体系存在的一些问题,比如家庭经济困难大学生的认定、补助发放额度时间上的精准性等问题。

图3 高校资助政策相关部门树图

五、研究结论与政策展望

(一)研究结论

1.高校学生资助政策的演进与经济社会发展及国家的重大战略密切相关

资助政策的演进与经济社会发展息息相关,同时也从智力支持的方面促进了经济社会的高质量发展。新中国成立初期“免学费+人民助学金”的资助制度与当时国家建设百废待兴、高校数量少、全面资助培养大学生就是最大的人才政策密切相关。改革开放把教育事业推到了空前的高度,更需要适应时代对效率的要求。邓小平同志在科学和教育工作座谈会上提出,“不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话”,明确把科教发展作为发展经济、建设现代化强国的先导,摆在我国发展战略的首位。1995年5月6日颁布的《中共中央 国务院关于加速科学技术进步的决定》,首次提出在全国实施科教兴国战略;1996年,八届全国人大四次会议正式提出了国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标,“科教兴国”成为我们的基本国策。也就是在“科教兴国”基本国策确立前后,我国发布的资助政策文件数量出现了快速增长,我国的资助体系建设也日臻完善,形成了“奖(国家奖学金和国家励志奖学金)、贷(国家助学贷款)、助(国家助学金)、勤(勤工俭学)、补(特困补助)、减(减免学费)”的高校资助体系。

新时代,在打赢脱贫攻坚战,实现全面建成小康社会目标的同时,教育精准扶贫成为高校学生资助政策的精髓。教育扶贫是国家打赢脱贫攻坚战的重要一环,教育精准扶贫可以抑制贫困代际相传,在实现中华民族的伟大复兴中发挥巨大作用。《教育脱贫攻坚“十三五”规划》指出,分类施策,精准发力,坚持量力而行、尽力而为原则,准确把握不同地区、不同群体教育需求,分类制定教育脱贫举措,找准教育脱贫实施路径,推动教育脱贫政策精准实施、脱贫资金精准投放,这些都为资助政策出台提供了重要规则。

2.我国已经初步建成较为完整的高校学生资助政策体系

我国已初步建成以“奖、助、勤、贷、补、减”为主体的高校资助体系,除此之外,国家还出台了其他的资助措施,以帮助家庭经济困难学生顺利入学,例如新生入学“绿色通道”、医学生免费培养、师范生公费教育等。为了应对突发状况(例如,物价上涨)对学生的影响,国家还会根据现实情况设立一些临时的资助项目,例如地震受灾资助、伙食补贴、临时补贴。还有对特殊群体的资助项目,例如港澳台及华侨生源奖学金、外国留学生奖学金资助、残疾人资助。可以看出,我国的资助体系考虑到了资助问题的方方面面:既有静态的改善,又有动态的调整;既考虑到了一般群体的适应性,又兼顾了特殊群体的特殊性。

3.高校学生资助政策对于引导大学生参与基层建设发挥重要作用

通过对高校资助政策的内容进行分析,发现在资助项目类文件中,有28.41%是赠与-引导型资助政策。这一类的政策包括以下内容:服兵役高等学校学生国家教育资助、医学生免费培养、师范生公费教育、退役士兵学费资助、学费和国家助学贷款代偿、毕业生就业资助。不难看出,赠与-引导型资助政策是引导大学生毕业去向的政策,鼓励大学生参与到基层建设和贫困地区发展的事业中,这有助于国家重要战略事项的具体落实。

(二)政策展望

1.各部门会更加注重政策出台的协调性

首先应该更加重视资助政策内容的协调性。本文将政策样本按照内容分为资助项目政策、资助实施保障政策和体系建设指导政策三大类。但是,在分析资助政策的内容结构发现,我国的资助政策有60%以上是有关于具体资助项目的规定,资助实施保障政策和体系建设指导政策所占的比例偏低,资助政策在内容分布上有所失衡。为更好地实施具体的资助政策,另外两类政策的保障和指导作用不容忽视。比如,资助实施保障政策中的家庭经济困难认定政策对于保障资助项目的实施具有重要意义。家庭经济困难学生的认定存在一定的困难,表现在:一些不需要经济资助的学生也会去申请资助并获得资助[4],而一些需要资助的学生因碍于面子不去申请资助。这样不仅浪费了国家有限的资源,也违背了资助体系建立的初衷。因此,要注重出台具体的资助项目,也要注意资助项目与顶层设计及保障政策的协调,以保障资助项目政策的实施效果,做到资助发力精准。

除此之外,也要注意各部门落实资助政策时的协调性。未来参与发布资助政策的部门将会越来越多,这也代表着经济社会的方方面面参与到资助政策上来。随着参与部门的增多,在资助政策实施时更要注意各部门的协调。各部门可以建立一个统一的资源平台或者服务平台,使得各部门可以共享资助信息,保证资助工作高效有序地进行。

2.进一步推进教育精准扶贫工作

借助大数据平台,推进教育精准扶贫。信息化的时代,数据信息对人们的工作生活有着巨大的影响,对家庭经济困难大学生的资助也不例外,也需要借助大数据的帮助。各部门要进一步推进教育精准扶贫工作,就要推进大数据资源平台的建设,及时了解学生家庭状况以及消费状况,为家庭经济困难大学生提供及时和合适额度的资助,做到力度精准、发放时间精准。例如,推动学校资助管理中心和全国资助管理中心的大数据平台建设,共享学生信息,实时监测学生需求,及时发放救助资金。这样既能改善资助效果,又能合理利用资助资源。