感性与纯粹——浅析马蒂斯的《生之喜悦》

2021-12-22李敏

李敏

Li Min

中国美术学院 浙江 杭州 310000

China Academy of Art, Hangzhou Zhejiang 310000

1905年,法国的秋季沙龙展的第七展厅展出了《马蒂斯夫人肖像》,这引起了观众的热议。画布上肆意的线条和浓郁的色彩快要溢出整个空间,画面上女士的脸像被一条绿线分成了两半,平面的脸让人们认为画家故意为之,简单的黑色块面组成了头发部分,十分粗糙,这与当时人们所笃信的艺术概念相去甚远,马蒂斯被人们咒骂是个疯子,连带着作品也被嘲笑丑陋不堪。但是,如此消极的评价并没有阻止马蒂斯在这条道路上的创作,反而,这是他的起点。

图1 《马蒂斯夫人肖像》1905

1.《生之喜悦》的感性艺术色彩

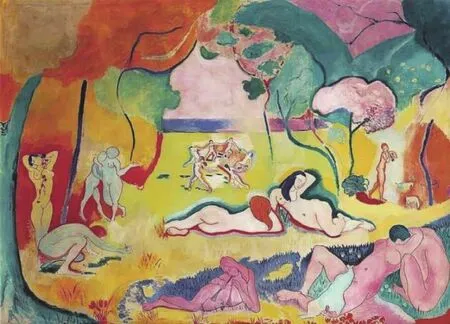

图2 《生之喜悦》1906

在沙龙展之后的一年,马蒂斯画出了这幅2米多长的《生之喜悦》,相较于《马蒂斯夫人肖像》,这一幅的视觉效果在炫目与粗犷上更进一步。

1.1 富于原始趣味的人体造型

初看这样的画面,我们不得不相信,艺术竟能如此感性。他打破了关乎理性所强调的一切,不复优美、秩序、清晰、协调。

画面深处是六个携手绕圈像在舞动的人体,看不出情节,只是一个洋溢着活力的狂欢场面,似乎把观者带到了远古时代,透露着原始的狂野和质朴的气息,或许他们是在一个节日的、祭祀的场合里,仿佛有鼓点奏乐一般,无拘无束,展现生命的激情和力量。在画面的最左边,那个被青藤环绕的女性仿佛一座暖黄色的灯塔,其前方是跪卧在草地上摸索着的年轻人;一旁两个以清冷色调涂抹的女性则如同深秋与初冬在勾肩搭背,私语些什么;右侧前方是一对在拥吻的情人,他们交颈缠绵,蔓延着情欲的味道。而画面中最为醒目的是草地中间侧卧的两个女人体,她们的胴体柔软扭曲,呈现出暴露的诱人姿态,或在观看正在远处进行的某种宗教仪式,或在撩拨着头发享受这和谐的片刻;羊群在笛声的催赶下渐渐走出画面,而观者又被画面前景中的吹奏者吸引着,开始让听觉融入观看,画面中弯曲起伏的线条仿佛是带有某种韵律的、被简化之后跳动的音符,随着悠扬笛声,倾泻一地。

1.2 缤纷的自然之景

除去这些富于原始稚趣的人体造型以外,马蒂斯对自然的描绘更加让人深刻。他不但舍弃了对树、草地、沙滩这些自然之景琐碎的描绘,不再执着于为塑造真实感而展现阴影明暗,仅以平涂的色块与轻快蜿蜒的线条来刻画,而自然景物则是以杂芜的色彩被高度精减,例如大块的金黄色沙滩,温暖而柔软,周围的树木被施以浓郁的冷暖各色,借助蜿蜒曲折的线条,它们之间仿佛可以流动,深蓝色的音乐在远处慢慢流淌,那些沾染了欲望的草叶开始膨胀,诱惑着人们寻求自由的本质,欲望的释放与解脱在这里丝毫没有被规避,甚至被放大。

1.3 具有独创性的强烈色彩效果

《生之喜悦》中所描绘的虽然尽是裸体造型,还带着一丝情欲色彩,却并不挑逗,在这里,色彩比性的想象更强烈,因此,肉体的欲望在视觉的神经上开始隐退。在荒芜、神秘的大自然中,人们的渺小使得自身的一切生命活动都散发着孩童般的天真稚趣,带着生命蓬勃的稚气。而画面中,轻快肆意的笔触,简练的造型语言,蜿蜒起伏的线条,马蒂斯以一种更直接的、单纯的绘画方式来进行艺术表现,而最后的视觉效果与人在大自然中的状态契合极了。

马蒂斯对艺术的敏锐度自是丰富而细腻的,而艺术作品正是能够承接这份情感态度的事物。色彩尽管华丽,物像无谓简练或华丽,而前人对透视关系严谨而理性地把握等有时反而束缚住了艺术家去表达。 在《生之喜悦》中,马蒂斯就是将自身的艺术情感赤裸裸地以鲜明的色彩传递给观者,其个人情感之强烈从画面中夸张却简单的色彩中可见一斑,他曾说:“我把色彩用作感情的表达,而不是对自然的抄袭。”

“他学印象派画家一般快速地将颜料涂抹到画布上,将注意力放置于作品的整体色彩效果上,而不是细节的刻画;他学高更简化的形象轮廓和平涂的色彩表达,让自己的画面也有了一种强烈的原始情感。” 如《星空》,梵高用蓝与黄这组互补色表现黑夜的汹涌与星辰的浩瀚,马蒂斯选择了色彩对比更加突出的绿色与红色,在线条粗犷而颇具动感的画面中,这组互补色虽不协调,却极富冲击。

2.《生之喜悦》中现代性与古典理念的融合

《生之喜悦》作为马蒂斯早期的绘画作品,在色彩与线条上已极具现代性,但我们依旧能从中发现不少古典时期的影子。在对人体姿态的描绘上,乔尔乔纳的《沉睡的维纳斯》、提香的《乌比诺的维纳斯》、安格尔的《阿纳迪奥曼的维纳斯》、布格罗的《宁芙》、波提切利的《春》对马蒂斯都有一定的启示;画面中吹奏双管竖笛的形象则可以追溯到绘有吹双管女子形象的古希腊彩绘,乔尔乔内的《田园合奏》中也绘有这样的形象;“吹笛牧人”的意象刻画则又指向中世纪流行的基督宗教画的图像象征。从古典绘画母题的角度范围内理解马蒂斯的《生之喜悦》,若要细究,我们还能解读出更多隐喻和象征,本文在此不多做赘述。

2.1 狂热的理想世界

在马蒂斯所描绘的这个世界中,一切都燃烧着狂热的光芒,简单的线条,似乎忽视了对象外表那虚无的一切,剩下的是对对象赤裸的激情,激情中的一种真实而彻底的再现,“这是艺术家自发地、无意识地对外界独特的感受,选用适合自己表达的技法来完成。” 在马蒂斯这里,作为对象的画面带着一种理想式的不切实际,人们纵情欢乐的场景是一个没有罪恶和烦恼的乐园,我们可以理解这种本不存在之物没有被马蒂斯细致描绘的原因。

20世纪初,马蒂斯曾在西班牙边界附近的柯里欧尔渔村里生活过,在这段时间里,他创作了《生之喜悦》。也正是以当时的生活场景为载体,他想创造出自己理想中的阿卡迪亚,在古希腊神话中,阿卡迪亚位于伯罗奔尼撒半岛,是神祇赫尔墨斯的出生地。传说中,当人们的互相压迫、剥削消失时,这里将再次变成天堂。尼古拉斯•普桑的《阿卡迪亚也有我》就创作于此,画面中一座墓碑上刻着死神的一句话:Et Arcadia Ego(阿卡迪亚也有我)。相似的母题创作还包括鲁本斯的《仙女和森林女神》《爱之园》,贝利尼的《众神的宴会》,以及提香的《人类的堕落》,等等。

2.2 人类原始力量的画面表现

从古希腊以来,经文艺复兴,直到当代,艺术世界中的对精神乐土的描绘更像是对现实世界的一种顽抗。然而当代现象的暂时性不能形成母题的阐释力,因此,艺术家们排斥当下,转而寻求具有广泛共识的母题,例如古希腊神话,文艺复兴时期的画家们描绘酒神巴克斯狂欢盛宴的画面,表现人们借助饮酒时的迷醉状态,挣脱现实的束缚,求得片刻的“清醒”,在传统的目光中,这被认为是一种颓废的堕落,只遵从感官的愉悦。但在画家们眼中,对狂欢之神的刻画恰恰可以破除外观的幻觉,个体和世界变得相融,在悲剧性的沉醉中直视人生的痛苦,体会人生的意义和价值,达到对现实的救赎。19世纪到20世纪初,田园牧歌依旧是画家笔下的常见主题,如塞尚、高更、梵高等。

马蒂斯在大自然中所感受到的“生之喜悦”透过近乎原始的色彩与笔触,赤裸而直白地展现在画面中,我们所看到的是“一切尽可能被简化”,而据他自己所说:“我一直努力掩饰我所做的努力,希望我的作品有着春天般轻盈的愉悦,希望它们不会让人怀疑我耗费了多少心血。”生命和节奏,马蒂斯画得举重若轻,甚至遭到误解。如早期社会对他的评价中,“老古董们对快乐或甜美的艺术感到不安,他们认为美好的作品是对残忍现实或日常生活中的痛苦的否认。”然而,马蒂斯对苦难有着深刻的理解。马蒂斯曾生活在被战争阴云笼罩的时代。他很了解悲剧,但他却往往倾向于以积极的姿态去应对。

《生之喜悦》中不论是肆意舞蹈狂欢的少女,还是纵情肉身愉悦的青年男女,他们的存在并不表示“现实安好”,而是要让这些形象能够将大自然赋予人们的原始力量带到现实生活中去,透过其与现实的一种复杂而不完全的联系,人们可以感受到画面中鼓舞人心的力量。除此之外,她们用身体展现出了人性中的无忧无虑与任性自然,这启迪我们去坦然面对人生中那些不可避免的羞耻与恐惧。