浅谈麦草堆中的印象派色彩

2021-12-22蒋嘉贇

蒋嘉贇

Jiang Jiayun

上海大学上海美术学院 上海 200444

Shanghai University Shanghai 200444

一、色彩概述

1.色彩的获取与认知

人类自古以来就会从视觉中提取信息,而色彩即颜色,便是最夺人眼球的要素。现代色彩学认为颜色是指可见光通过眼睛在观察者脑内获得的景象。但是为何人眼可以看到如此绚烂多姿的世界呢?那便得益于眼睛里的锥状细胞。人眼内有几种辨别颜色的锥形感光细胞,大约有600万至700万个视锥细胞分布在单只眼球的视网膜黄斑处。

当我们处于较亮的环境光线中,视锥细胞更能施展其作用。它们发挥识别颜色的职能,我们所看到物体的颜色是由于有光照在表面,物体对其形成一定的吸收、反射、折射、散射甚至透射等光学现象,最终是相对应颜色的波长进入观察者眼内,视锥细胞将光刺激转换为神经信号,在深层感受区域再次形成两种对立色彩信号和一种非色彩信号,最终抵达大脑中枢,形成各种色彩感知。

2.生活中的色彩

我们感受世界色彩的一小步,却有万千的细胞参与其中。每天所见无量大数的色彩种类,光是命名就让不少人为之头疼。在著作《红楼梦》就有许多对人物肖像以及所着服装色彩的描写,对不同色系的颜色再次进行更细致的区分。曾经艺考学习水粉时使用的颜料盒就有56种颜色,按照色彩的三大属性,色相、明度和饱和度进行排列便会给人带来舒适的和谐感。

由于人类可见光的局限性,我们仅能看到380到780纳米波长的光。不同波长由长到短排序是从红色到紫色,所以往往夏日雨过天晴之时,天空出现悦目的彩虹,就是从红色逐渐渐变到紫色。

但是每次出现的彩虹的颜色都不会一模一样,因为一切事物的呈现都是要有一定的背景的,并且受这个背景的调节和影响。物体的亮度和色彩一部分取决于其照射光线的色彩与亮度,另一方面要取决于物体相对于光源和观察者的空间位置。比如,《知晓天空之蓝的人啊》中的台词,“井底之蛙,虽不知天空之广阔,却知晓天空之蓝”。长期在昏暗井底的青蛙,对于天际,它便会更加清晰地领悟到它的蔚蓝。曾轰动一时的白金抑或黑蓝色裙子的讨论,在强光下,蓝黑色裙子会呈现出白金色,从而被误以为是白金色裙子。再譬如莫奈的《麦草堆》系列,主体物都是麦草堆,但是呈现的色彩不尽相同。所以不同的时间、境况都会改变人们认知的物体的色彩。

现实生活中,不同的生物本身对色彩的感受都是不同的。一些哺乳动物不具备视锥细胞而看不到颜色,只能看到黑白灰构成的世界;蜜蜂则可以看到波长更短的紫外线;鸟类拥有更多感受颜色的细胞,可以实现区分更复杂的色彩。

二、印象派中的色彩

1.印象派色彩的特点

对于色彩的探知,任重而道远。处在大千世界中的人类目可观色彩,身可着色彩,也在不断探究色彩。只要有一束光,那便会出现色彩。西方的印象画派就以描绘色彩而名满天下。他们强调在自然的光线下捕捉宛若白云苍狗一般的色彩。他们对色彩语言的发掘对于绘画可谓功莫大焉。

印象派用色非常大胆,绘画常常跟着感觉走。确证了印象派画家的推崇者左拉所说的:“绘画给予人们的是感受,而不是思想。”印象派画家在生活中习得观察并发掘符合客观规律的色彩技术方法以及其他一些全新的技巧手段。他们将光学和色彩学的理论应用到了作画的实践之中。

画家将物体表现出来的色彩,分析颜色之间的组合,还原为各类光本体的色彩。善用色块构成画面,再通过人的视觉作用,让画面看上去非常统一、富有整体感。由于色块和色点的轮廓线的不确定性,画面常常会带来律动感。这样的作画和色彩风格赋予原本静态的景物以生机与活力。

印象派的色彩与古典绘画的不同在于古典绘画崇尚典雅的题材,简单质朴的形式,以素描的明暗关系为重,抑或使用出挑的色彩和抢眼的笔触。印象派画家就偏要另辟蹊径,追求大自然最为真切的颜色,讲究形色并重、互补结合,长于经营原色。

2.印象派色彩的变化

对印象派发展产生举足轻重影响的两大发明是“软管颜料”和“照相技术”。

照相技术给画面的构图带来了启发。对色彩影响更大的便是“软管颜料”。在那个时候,画室里的学徒将一些材料放进各种溶剂中,混合搅拌制成颜料。为了作画就要准备很多种颜色的颜料。巧妙的配色方法也是每个画室内的商业情报秘密。画家常常因为颜料而无法专心作画,也不存在室外绘画。当时只能做到在户外速写,再凭记忆在室内艰难回忆颜色与色调。画室的窗户也因担心受自然光线变化的影响而开在了北面。

1828年,颜料软管终于制成。1842年,为防止颜料脱水干燥的盖子也被成功发明。同时期,颜料箱和画架也进行了改良。

得益于此,户外作画的画家身影逐渐增多。

不单单是作画颜料的变化,而是整个作画环境甚至题材的变化。在户外作画的印象派画家终于可以更好地感受天光云影。莫奈的《麦草堆》系列就是在户外写生时的巨作。

三、麦草堆中的印象派色彩

1.麦草堆形象分析

笔者在《麦草堆》系列中挑选了5幅(图1—图5)进行一定的分析概述。莫奈绘制这个系列于19世纪末,这5幅可以非常清楚地发现它们的角度、构图、时令都各不相同。

从它们形象中可以看出莫奈都是以一大一小、两个草垛作为主体物,有时画面中也只有孤零零一个。虽然描绘得不太清晰,但背景可以获取到远处大片树林的信息。莫奈会有意忽视形体的塑造,麦草堆都没有很明晰的轮廓线。背景树林也是肉眼可见的渐变色块构成。他认为:“写生时,要忘记你眼前的是何物,你看到的只是颜色,只是色彩之间的关系。”细细观察可以发现许许多多色块和色点的叠加。

莫奈曾说过:“越是深入进去,我越是清楚地看到,要表达出一瞬间,尤其是表达大气和散射其中的光线,需要多大的努力!”莫奈对于大自然中环境以及光线的研究是无比执着的,能够外出写生之后,便致力于运用鲜丽的色彩,直接描绘在阳光下的物象,可以看出他对于自然、田园生活的向往之情;再来是在自然光之下,世界万物闪耀出动人光彩由衷地喜爱之感。

2.麦草堆技法与色彩分析

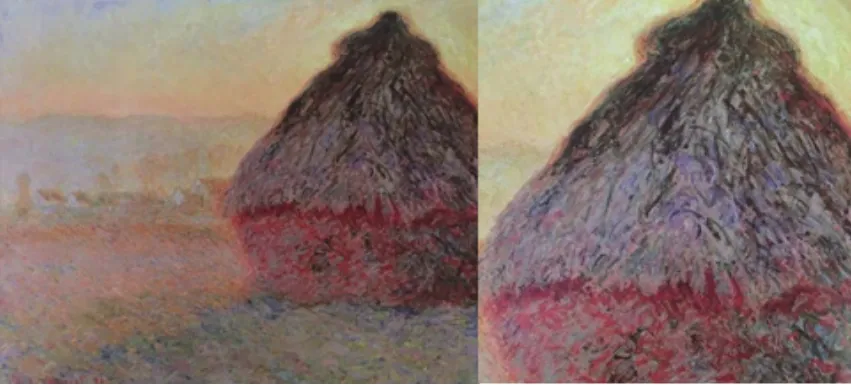

晚霞中的麦草堆(图1)和落日中的麦草堆(图2),由于受到落日余晖的影响,整体中会有红色系色彩的运用。但是晚霞中的麦草堆的红色系处于草堆的暗部之中,阴影则是灰色调的蓝色,环境色是暖色调的偏高级灰的橙黄渐变到蓝紫色或者可以说是混合。在与草垛部分相连接的背景处则是暗橘色逐渐过渡到灰,色彩饱和度慢慢降低。由于强光的对比,草垛受光处的明暗交界线到内部都是明度很低的颜色再加上了一些碎杂的环境色。笔触非常清楚,也形成了鲜明的色块。但是色块中的颜色依旧丰富多彩。

图1 晚霞中的麦草堆以及其局部(图片来源:网络)

图2 落日中的麦草堆(图片来源:网络)

落日中的麦草堆则是整个以暖色呈现,靠近主体物的颜色饱和度较高,靠近画面边缘就开始变灰并加入更多色彩,灰而不闷。

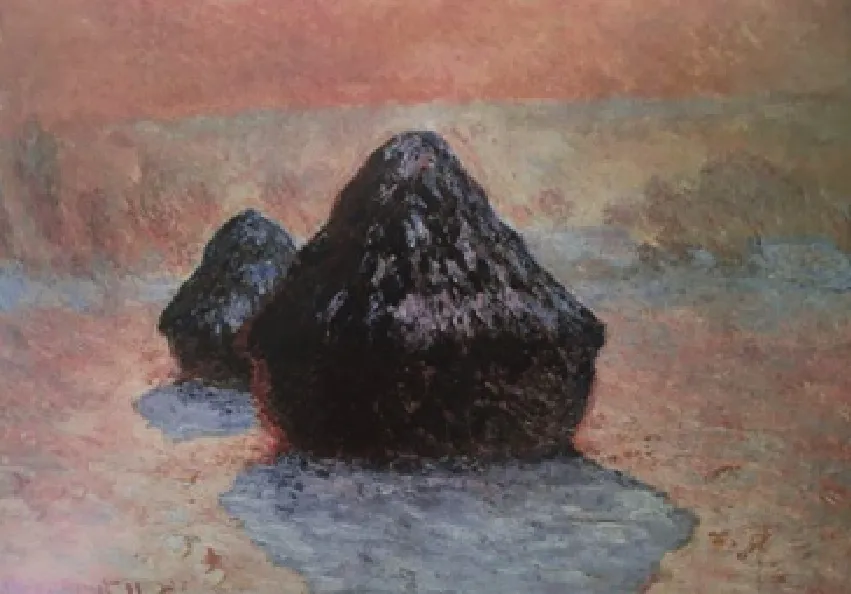

另外三幅两个麦草堆的画作,夏天的麦草堆(图3)色彩会显得明度更高,饱和度却偏低。这样的色彩变现极其还原夏日的阳光。而有一幅(图4)则是几乎以黑黢黢的形象以及灰色阴影占据了大部分画面,背景则是偏橙色和蓝绿色的灰调子,有一种反相的特殊效果。最后这一幅(图5)的画面就会平静许多,没有其他画面那么抢人眼球,但是可以笃悠悠地欣赏,感受麦草堆亮部与暗部、草地受光处与阴影处强烈的反差。远处的树林和山峦融入了蓝天的色彩。即便这样大胆地使用色彩和笔触,所有画作的画面仍然非常协调,而我们也从中感受到了大自然变幻无穷的色彩与值得铭记的动人风光。

图3 夏天的麦草堆(图片来源:网络)

图4 黑黢黢的麦草堆(图片来源:网络)

图5 平静的麦草堆(图片来源:网络)

结语

如今色彩已然成为了一门学科,内系丰裕概念。而印象派则是通过将自身眼睛与画笔进行充分配合,将色彩呈现在画纸媒介上。

此外,印象派的色彩画法非常符合色彩学,可以从中感受到严谨的色彩搭配等理论。可见虽然看似艺术是有些许自我的、偏感性的,但是我们依旧能够发现感性的背后存在理性科学技术的支撑。印象派因色彩而痴狂,色彩又在其画面中不断崭露锋芒。

综上所述,色彩是印象派长久以来一直坚持的信念,极力用他们的方式再现大自然的色彩,也让我们知晓原来光与色可以如此表达。

本篇以莫奈单个人甚至寥寥可数的作品来代表印象派或许有些以偏概全,也是试图以独特的例子来揭示印象派如何运用色彩来表达自身对自然无比热爱及向往的这份情愫。