朱德:“造成一个独立、自由、平等、富强的国家”

2021-12-21

随着实践发展和海外对“中国模式”关注的升温

中国共产党开始对中国特色社会主义进行总结和升华

如今,中国特色社会主义已经形成了完整体系

朱德提出的“建设中国式的社会主义”的畅想已经一步步实现,与新中国成立之初相比,今天中国的发展已经道路明确,并且有科学的理论作指导。如今,中国特色社会主义已经形成了由“道路”“理论”“制度”三个方面组成的完整体系。

1947年,时任中央军委副主席、中国人民解放军总司令的朱德在元旦广播中说:

只要打破反动派的进攻,那么,我们就还是可以得到真正的独立、和平、民主,实现真正的联合政府,召开真正的国民大会,制定真正民主的宪法,把我们的祖国造成一个独立、自由、平等、富强的国家。

……

解放区自卫战争的胜利,国

党统治区人民运动的高涨,这两大潮流的汇合,一定能挽救祖国的危机,取消反动派的卖国、内战、独裁政策,实现独立、和平、民主的新中国。

“一个独立、自由、平等、富强的国家”是朱德对新中国的畅想,也是当时解放区全体军民对新中国的展望。

1949年4月23日南京解放,标志着国民党22年反动统治灭亡,人民已经失去对国民党政府的信任,国民党在政治上彻底破了产。6月15日,新政协筹备会举行第一次全体会议,来自23个单位的134位代表共同描绘了新中国的蓝图。9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。10月1日,中华人民共和国宣告成立,并开始组建中央人民政府。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式成为国家基本政治制度。

1953年初,中央人民政府委员会作出召开全国人民代表大会的决议,经过一年多的准备,第一届全国人大第一次会议于次年9月15日开幕,这次会议通过了“五四”宪法。一个独立、自由、平等的新中国逐步建立起来。

新中国成立后,朱德对新中国经济社会建设格外关注,他每年都有几个月时间到各地视察、调查研究。在党和国家领导人中,他视察的地区和部门最多。除了西藏、宁夏和尚未统一的台湾,他走遍了全国各省、市、自治区。他调研后及时向党中央、毛泽东汇报情况,提出建议。写出的调查报告、建议最多,且十分宝贵。

朱德对农业农村问题十分重视,他在1946年写的《新农村》一诗中表达了他对社会主义新农村的展望:“千门万户喜朝晖,处处村头现紫微。”新中国成立后不久,朱德就提出了经济建设的根本目的在于改善人民生活、增进人民福利的观点。中国农村人口占大多数,这是中国革命和建设面临的一项最基本的国情。基于此,考察农民的生产状态成为朱德探寻农民致富之道的一个重要切入点。他经常深入广大农村视察,到很多偏僻的山区搞调查研究。如何尽快地让农民富裕起来,成为他进行农村考察调研的一个基本出发点。

根据考察的情况,朱德提出了要注意发展农业多种经营、注意发展手工业的观点。他从我国地域辽阔、人口众多、资源丰富、各地自然差异大等特点出发,提出因地制宜地发展农、林、牧、副、渔等多种经营的主张,认为只有这样,农民才能致富,国民经济才能快速发展,这为总结社会主义建设经验作出了重要贡献。

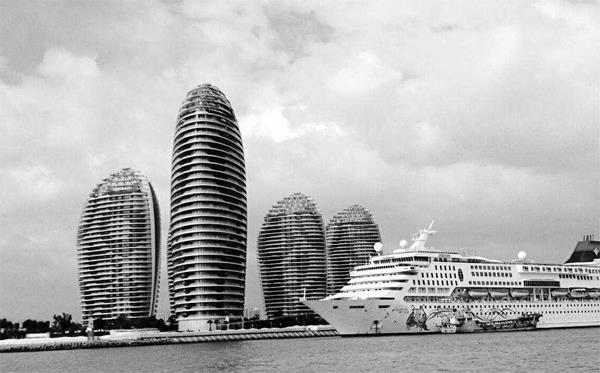

1957年春节期间,朱德从海口出发抵达三亚、榆林,他是第一位到海南岛视察的共和国领袖。在回京后的中央会议上,他提出积极开发海南岛的建议,受到毛泽东高度重视。六年后,77岁高龄的朱德于1963年春节再次登岛视察,这次视察,朱德更加深入地认为海南岛“大有前途”。他致函毛泽东、邓小平,认为海南这个“宝岛”无论作为军港还是商港都“极有价值”,并强调要优先开发热带经济作物。

这些建议对后来海南岛的开发、建设起到了巨大的推动作用。

1988年4月,第七屆全国人大一次会议正式批准设立海南省,划定海南岛为经济特区。从此,海南这个祖国美丽的海岛获得了前所未有的发展机遇,进入了深化改革、扩大开放的历史新阶段。

经过30多年不懈努力,海南已从一个边陲海岛发展为我国改革开放的重要窗口。正如朱德所言:“海角天涯处,红旗灿锦霞。”

20世纪50年代,第一代中央领导集体就开始了对中国社会主义建设道路的探索,表现在毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等人的著作与讲话中。其中,第一次明确提出“建设中国式的社会主义”思想概念的是朱德。

1963年3月朱德提出“我们要找一条中国自己的建设社会主义的道路”。1965年12月30日,朱德主持第三届全国人大常委会扩大的第二十四次会议时说:“建设社会主义的根本目的是为了改善人民的生活。过去我们是学苏联的经验,现在我们要在毛主席的领导下,建设中国式的社会主义。”

朱德把中国社会主义建设指导思想从“苏联模式”中摆脱出来,探索中国自己的社会主义建设道路,概括为“建设中国式的社会主义”。这一高度概括,使中国的社会主义建设从理论上有了明确的定位。

他提出的“建设中国式的社会主义”思想内容丰富,涉及经济建设的方方面面,其中就包括要重视对外贸易,他提出要坚持自力更生为主、争取外援为辅的方针,反对闭关自守,“大门是关不住的,总要和世界市场打交道”。对于发展对外贸易,朱德表现出了非常开阔的思路、宽阔的眼界和深邃的目光,他认为发展对外贸易的对象不能仅限于社会主义国家,也要和资本主义国家做生意。这与后来邓小平提出的“改革开放”不谋而合。十一届三中全会后,朱德“建设中国式的社会主义”这一思想理念,有了更为清晰明确的说法。

1982年9月1日,鄧小平在十二大开幕词中首次提出“建设有中国特色的社会主义”。十二大之后,邓小平在使用“有中国特色的社会主义”概念的同时,也频繁使用“具有中国特色的社会主义”的提法。

十三大报告沿用了“有中国特色的社会主义”概念,并在这一主体概念的基础上,衍生出系列相关提法,如“有中国特色的社会主义道路”“有中国特色的社会主义理论”“有中国特色的社会主义的实践”“有中国特色的社会主义的基本路线”“有中国特色的社会主义民主政治”等均出现在十三大报告中。“有中国特色的社会主义”概念的内涵得以充实和拓展,并勾勒了“有中国特色的社会主义理论”的基本轮廓。

从十六大开始,原来“有中国特色的社会主义”“有中国特色社会主义”概念中的“有”字不再保留,首次使用了“中国特色社会主义”这一更为简洁、有力的概念。这表明中国共产党对社会主义的探索,不仅仅是满足于“有中国特色”,而是力求形成一种独立的社会主义形态或社会主义样式。由于主体概念发生改变,在十六大报告中,相应的衍生提法也发生变化,“中国特色社会主义道路”“中国特色社会主义事业”“中国特色社会主义共同理想”等提法随之出现。

随着实践发展和海外对“中国模式”关注的升温,中国共产党开始对中国特色社会主义进行总结和升华。十八大报告中指出,中国特色社会主义包含“中国特色社会主义道路”“中国特色社会主义理论体系”“中国特色社会主义制度”三个方面,还从实践特色、理论特色、民族特色、时代特色四个方面,回答了中国特色社会主义的“特色”所在,大大深化了对中国特色社会主义内涵的认识。

如今,中国特色社会主义已经形成了由“道路”“理论”“制度”三个方面组成的完整体系。朱德曾经提出的“建设中国式的社会主义”的畅想已经一步步实现,与新中国成立之初相比,今天中国的发展已经道路明确,并且有科学的理论作指导。今天的中国也已经告别“一穷二白”,成为世界第二大经济体,实现了第一个百年奋斗目标,全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题,正在意气风发地向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

(责编/张超 责校/李希萌、陈小婷 来源/《中国特色社会主义:概念演变与内涵升华》,佚名/文,人民网2013年1月16日;《朱德:第一次明确提出“建设中国式的社会主义”思想》,吴殿尧/文,《北京日报》2011年7月5日等)