孙中山:移山填海之难,终有成功之日

2021-12-21周海滨

十万余字的《实业计划》,在当时被视作“空想”在孙中山完成《实业计划》两年后,中国共产党悄然诞生中国历史就此翻开崭新的篇章

“带了一幅约六英尺见方的大地图,当他(孙中山)把它摊在地板上时,我看到了一个令人信服的证据:他不仅是一个狂人,而且简直是一个疯子。他不因地形上的重重阻碍而气馁,只是握着画笔,在地图上尽可能地用铁路线填满各个省区和属地(包括蒙古)……他竟然天真地认为,画了这些线路,国际资本家就会提供足够的资本,在五至十年内把这项如此浩大的工程全部建成!”1912年8月的一天,来自澳大利亚的记者威廉·端纳,被眼前即将出任全国铁路督办的孙中山首次披露的宏伟造路计划所震惊。

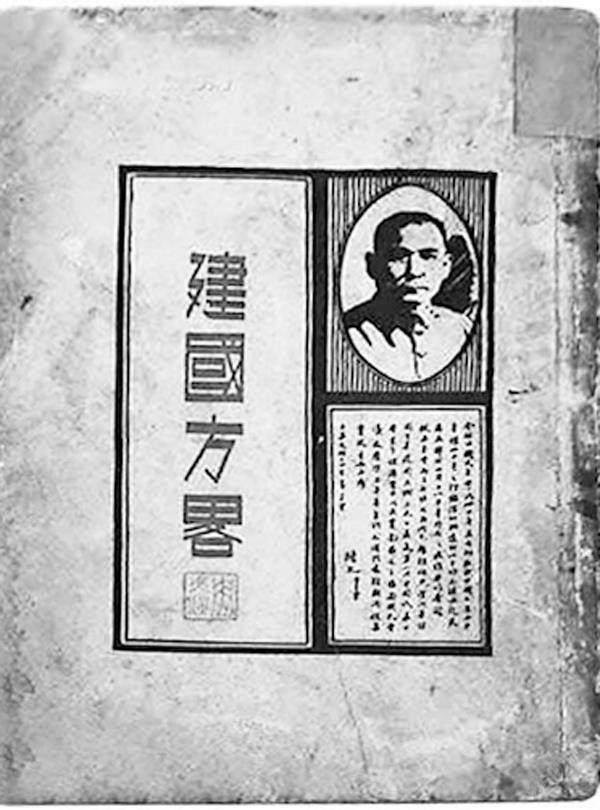

事实上,这仅仅是开始。此后的六年里,尽管经历了“二次革命”、护国运动和护法运动的失败,孙中山一直没有放弃实业建国的构想。1918年5月,孙中山寓居上海法租界莫里哀路29号(今香山路7号孙中山故居),抽出相当精力专门制定规模宏大的建国计划,并最终形成了《建国方略》一书。

一个多世纪过去了,后来又作为蒋介石夫妇私人顾问的端纳,可能永远想不到,正是那些国民党想要消灭的共产党人,最终一个接一个地实现了孙中山的伟大梦想——铁路进藏、三峡水库、利用外资快速崛起等《建国方略》中的远见已成今日之现实。

庞大的发展实业计划

2021年10月9日,习近平在纪念辛亥革命110周年大会上发表重要讲话,提及孙中山《建国方略》中“吾心信其可行,则移山填海之难,终有成功之日”的语句,表达中华儿女为实现伟大梦想接续奋斗的毅力与决心。2021年恰逢中国共产党成立100周年,辛亥革命爆发110周年,孙中山诞辰155周年,再次回望孙中山及其《建国方略》,别有意义。

1913年,孙中山“二次革命”失败,遁走日本。此后与宋庆龄结婚,发动护国运动和护法运动,继而南北军阀相继背离,孙中山深受打击。1918年5月4日,孙中山辞去大元帅职务,孑然一身离粤转沪,寓居莫里哀路29号。

多年辗转,孙中山又回到了起点:“顾吾国之大患,莫大于武人之争雄,南北如一丘之貉。”他一度陷入了极度的彷徨、苦闷之中。这段时光对孙中山革命理论的成熟发展、革命道路的思索选择尤为重要,他将“亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾”的梦想浓缩在《建国方略》这一恢宏巨著中。

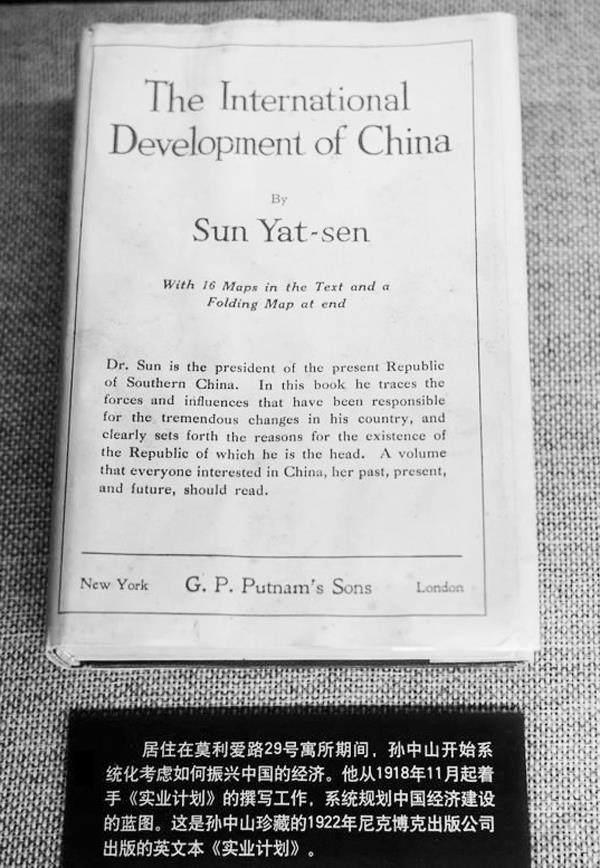

《建国方略》是《民权初步》《孙文学说》《实业计划》三本著作的合称,是孙中山对中国现代化建设的全方位构想。其中,1917年完稿的《民权初步》事关“社会建设”,1918年底完稿的《孙文学说》事关国民“心理建设”,1919年2月完稿的《实业计划》则是一份全面快速进行经济建设的宏伟纲领,为中华民族复兴提出了发展中国经济的远景规划,即“物质建设”。

用力最甚、遠识如炬者为《实业计划》。这部十余万字的宏篇,最初用英文写成。《实业计划》由六大计划共33个部分组成,主要目标是在10年到20年内,修建纽约港那样具有世界水平的三大海港和许多商埠,修建长达10万英里的五大铁路系统,把沿海、腹地和边疆联成一片,并修建全国公路网,来促进商业繁荣,开导和整修运河和各地内河航道。

由于“无矿业则机器无从成立,如无机器则近代工业……亦无发达”,全面开采煤、铁、石油、有色金属等矿藏,生产钢铁、石油、机械、水泥等各种“工业之粮”成为当世之急。孙中山尤为重视钢铁工业,他指出,“今日之钢铁世界,欲立国于地球之上,非讲求制造不可”,主张在全国钢铁储量较丰富的海南、四川、云南等省开办工厂,对于已建厂的河北、山西、湖北、辽宁等地钢铁工业加大投资。

这些还不是这个庞大计划的全部。

对于农业,《实业计划》建议广泛采用各种现代农业技术,实现农业机械化,移民垦荒,建设边疆。在此基础上,发展轻工业,使粮、棉、油、纺织、日用品、印刷、蚕丝、茶等的加工制造业,做到在自给有余的基础上外销出口。

从1919年3月开始,孙中山的坚定支持者乔治·布朗士·雷,即李亚,将《实业计划》以《前任中华民国总统撰:中国的国际发展,帮助战后工业再调整所设计的计划》为题,连载在自己主编的《远东时报》上。这份美国在华主要报刊是一份关于远东金融、实业问题的月刊,深受美国政府及金融界重视。《实业计划》发表后,美国公使保罗·芮恩施颇为注意,将全文剪下来寄给美国国务院。

1920年,上海商务印书馆最先出版该书英文版。1921年10月,上海民智书局出版了由朱执信、廖仲恺等译的中文版,定名《实业计划》。

孙中山设想利用西方人力、机器发展中国实业

在《实业计划》这一事无巨细的经济和社会发展计划中,孙中山第一次把经济建设放在首位。然而,宏伟计划的背后是巨额的资金需求和庞大的专业人才缺口。但是孙中山认为有办法,那就是眼光往外看。

“我无资本,可利用外资,我无人才,可利用外国人才,我无良好办法,可利用外国人办法”,孙中山将希望寄托在国外,提出“借外债以兴实业,而苦无资本,则不能不借外债”,“借外债以营不生产之事则有害,借外债以营生产之事则有利”。

孙中山认为,兴办实业的另外一个自信在于今非往昔了。“以前为清政府所制,欲开发则不能,今共和告成,措施自由,产业勃兴,盖可预卜。”所以,他曾声明将以民国国民的身份,在未来的“十年内不问政治”,专门从事社会实业建设活动。

孙中山的议程设置为10年:“夫以中国之地位,中国之富源,处今日之时会,倘吾国人民能举国一致。欢迎外资,欢迎外才,以发展我之生产事业,则十年之内吾实业之发达,必能并驾欧美矣。”

利用外资发展中国实业为当时所需。但是在晚清,外国资本名为投资实为掠夺,它们频频强迫清政府接受铁路投资计划,将势力范围渗透到铁路的尽头。孙中山说,应改变闭关主义而为开放主义,但“发展之权操之在我则存,操之在人则亡”。

吸引外资原则既立,下一步就是如何吸纳了。孙中山提出,外资所有者与中国企业联合,共同开发中国实业。外国人提供机器,并且负担外国专家们在华的一切支出;中国人提供原料和廉价劳动力,双方在平等互惠的基础上共赢。这一合资设想与改革开放初期倡导的“中外合作企业”多少有些类似。

孙中山游历各国,“机器”对他的诱惑是巨大的,所以他希望外国投资者提供机器,继而使国人学习工业国家的先进科技。“欲兴中国之实业,非致数十万万匹马力之机器不可”。

孙中山还主张利用外资兴建的企业应为国家所有:“十年以后,则外资可以陆续偿还,人才可以陆续成就,则我可以独立经营矣!”1921年,他在广州有一次讲三民主义时说:“兄弟著了一本书,叫《实业计划》。这本书的主张,是借用外资从事生利的事业,像开辟市场、兴办工厂、建筑铁路、修治运河、开发矿业。那些大生利的事业,都归公有,把各种新事业的利益都归于公家。”

恰如《实业计划》的英文版原名The International Development of China(国际共同开发中国经济计划)所显示,孙中山一心希望通过振兴实业,用机器大工业,用西方先进的技术和生产经营方式,来发展农、工、矿、交通运输等各行各业,让中国实业层级提升,人民的生活改善,达到“共同的繁荣昌盛”。

孙中山认为,“国际共同开发”将会使中国成为工业国剩余资本的投资地。在外资刺激下,中国实业发展将有助于避免中国长期处于贸易逆差,改变中国长期处于外国商品倾销之地的现状,最终成为在国际市场进行平等商业竞争的国家。外国资本深度投资中国,一方面发展了中国经济,另一方面避免了中国卷入贸易战。

他从—个政治家的高度,提出发展的目的在于和平。他认为中国幅员辽阔、人口众多、矿产丰富、农业雄厚,但是不能独立发展,因而要与世界各国互相提携,共同开发;如今却成为列强的政治、经济侵略“俎上肉”,“不只是中国之耻,也是世界各国之忧虑”。

但是由于中国缺乏资本、人才和方法,孙中山希望利用西方的人力、机器发展中国实业的设想,只是他的一厢情愿。此后,军国主义和纳粹主义由泛起到迅速膨胀,“国际共同开发”并无实施的可能,利用外资也成为泡影。

《实业计划》的悲剧在于其生不逢时

之所以用英文写作《实业计划》,其实是孙中山向国际社会“喊话”,但是无人响应。于是,他将希望转投国内,希望国人致力于“物质建设”。“现在各国通商,吾人正宜顺此潮流,行开放门户政策,以振兴工商。”虽然《实业计划》并不讨好,但是未来的事实证明,孙中山反对闭关自守、力主開放的视野符合历史的潮流。

《实业计划》的悲剧在于其生不逢时。袁世凯时代的北京政府维持着全国统一局面,在拟定经济法规、劝奖实业方面曾有些许建树,袁世凯“登基”后全国分崩离析,各派政治力量竞相角逐,“你方唱罢我登场”。实业大旗虽为中国所急需,但是政府无心、民众无意。

《实业计划》甫一发表,知识阶层交口称赞,国人争相了解计划的详情。但是怎么实施,却一直无人问津。

《实业计划》的实施一拖十年,先行者的心血几乎变成空话。除了时人无政治经济和社会条件来完成之外,与计划中无具体实施方案、指标过高、可操作性不足有关。

孙中山也并不是想扮演实业规划师的角色。在《实业计划》自序中就开宗明义:“此书为实业计划之大方针,为国家经济之大政策而已,至于实施之详细计划,必当再经一度专门名家之调查,科学实验之审定,乃可从事。”所以,他主张计划的落实需要经过专业人士的调研,不能囿于自己的权威而盲目执行。

孙中山没有想到,还没等到专业人士的详细规划,他就遭到美国商务部长雷飞尔的拒绝:“阁下所提计划如此复杂,如此普遍,即令将其详细之点规划完竣亦须数年。阁下亦明知书中一小部分尚须数十万,而其中多数在初期若干年间,不能偿其所投利息与经费。是故必要之债,所需利息如何清付,实为需解决之问题。以中华民国之收入,负担现在国债利息太重,难得有新增之息必能清付。”

拖至20世纪30年代,实业计划在目标几无实现后又被重提。1931年,一大批中国工程师自发组成“中国工程师学会”,成立“总理实业计划实施委员会”,内分13个组,以有关民生、国防等急要建设为研究的总目标。他们计划先准备一个五年计划,在国内人才允许的范围内,订出一套切实可行的详细办法。

但随后爆发的抗日战争完全打乱了部署,中国的建设计划无疾而终。直至1940年,中国工程师学会展开专题讨论,订出六条执行办法,其一为“以总理建国方略中之实业计划为中心,参照其他各先进国家之经济建设之方法与经验,并顾及现在环境之特征,拟具整个实业计划之细密计划”。

在这次专题讨论结束后,“国父实业计划研究会”正式成立,由陈立夫任会长,十几个工程专门学会正副会长皆为委员,另外,还邀请一批专家,分别组成十几个专门小组。自1941年3月研究会开始进行工作,经过一年半时间,提出一份研究报告。这份报告从17个方面提出10年至20年内所应达到的目标,例如10年内应建铁路2万公里,炼铁900万吨,产煤50万千吨,机床15万部,飞机1.2万架,培养人才250万人等等。1943年,报告在内部印发。

此后由于国共内战,国民党政府败逃台湾,该计划无从实施。

孙中山写下《建国方略》之处,距离中共一大会址,直线距离仅仅一公里

十万余字的《实业计划》,道尽孙中山实业救国的千秋梦想,却在当时被视作“空想”。当他摊开画满铁路线的中国地图时,澳大利亚记者威廉·端纳很不以为然:“这个如同游戏拼图一样的东西根本没有实现的可能。”

是不是“空想”,关键在于谁来干。在孙中山完成《建国方略》两年后,中国共产党在上海一幢石库门小楼中悄然诞生,中国历史就此翻开崭新的篇章。

历史证明,中国共产党人是孙中山先生革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者。耐人寻味的是,孙中山写下《建国方略》之处,距离中共一大会址,直线距离仅仅一公里。

1925年3月,为革命耗尽毕生精力的孙中山留下“革命尚未成功,同志仍须努力”的谆谆嘱愿,溘然长逝。以毛泽东为代表的中国共产党人继承孙中山遗愿,同一切忠于他事业的人们继续奋斗,团结带领广大人民浴血奋战、百折不挠,夺取了新民主主义革命的胜利,完成了近代中国无数仁人志士梦寐以求的民族独立、人民解放。

1949年10月1日,中华人民共和国成立。

先驱者未能及身而成的建设宏图,为后来者的继续前行开辟了道路。孙中山为民族振兴、国家富强、人民幸福而苦心擘画的伟大构想,由一代代中国共产党人在祖国大地上接力实现,并赋予新的时代内容。

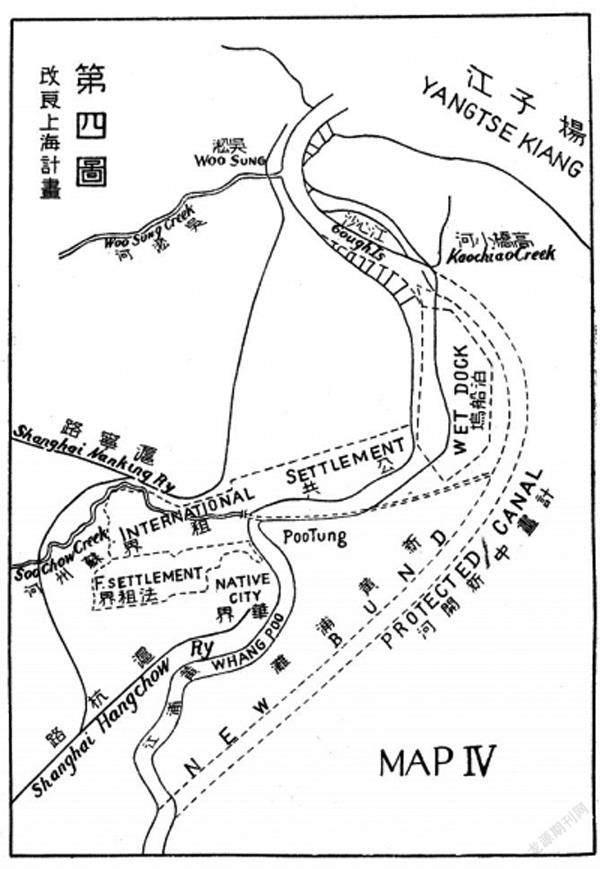

孙中山在《实业计划》中提出要在上海建设“东方大港”:“上海现在虽已成为全中国最大之商港,而苟长此不变,则无以适合于将来为世界商港之需用与要求。故今日在华外国商人有一运动,欲于上海建一世界商港。”

2005年12月10日,世界第一个建在海岛上的离岸式集装箱码头——上海洋山深水港正式建成。2006年,时任国民党荣誉主席连战在参观洋山港后感慨地表示:“你们的工作很了不起,实现了中山先生建设‘东方大港’的遗愿,没想到中山先生90年前写的这个试验计划,今天由各位化为现实,对此我非常钦佩!”上海港亦从2010年开始至今连续高踞全世界第一大集装箱港地位。

此外,《实业计划》提出以北方、东方和南方三个世界级大港为中心,将中国沿海地区划分为三个经济发达区域,同时开发,协调发展。在渤海湾、杭州湾/上海、广州三个地方建设华北、华东、华南三个港口,覆盖环渤海、长江三角洲地区和珠江三角洲地区。

百余年后的今天,孙中山所设想的三个区域已经形成了三个庞大的港口群。“世界十大最繁忙的港口”中,中国占了七个。

同样是在上海。

孙中山或是最早提出开发浦东的倡导者,他建议在浦东开发房地产:“创造市宅中心于浦东,又沿新开河左岸建一新黄浦滩,以增加其由此计划圈入上海之新地之价值。”他的用意很明显,这是给上海港新造出有价值的土地,延续发展潜力。

ACEOCAS3d/Osleywq52ko/FlRVpKHwwK7X4C4pfkH4k=

从20世纪20年代末起,上海的许多城建专家吸取了孙中山的宏伟设想,一直在计划构想开发浦东地区。曾为上海社科院部门经济研究所所长的杨建文回忆,20世纪80年代,时任副所长的陈敏之在主持国家“六五”计划课题《上海经济发展战略研究》时,“带领我们重点参考了《建国方略》就上海建设东方大港和开发浦东的规划思想”。在图书馆第一次看到《建国方略》的那一刻,杨建文受到了震撼:“这本书从全局考虑的思路对我们影响很大,具有很大的视野和气度。它讨论的是全国的问题,我们要根据这个思路考虑上海的问题,从全国、全球的角度考虑上海的发展,不然只能是解决短期具体的问题。”

应该说,到20世纪80年代末,上海最终形成了基于全国、全球视角开发浦东的决策,孙中山的《建国方略》起到了重要的参考作用。

1990年,国家实施开发开放浦东战略。今日浦东已是中国改革开放的前沿阵地,并踏上了打造社会主义现代化建设引领区的新征程。

同时,《实业计划》也涉及住房等民生问题,规划“每年建屋一百万间”“为人民预备廉价居室”。城市每家都要用上煤气、电灯,“无论城乡各家,皆宜有电话”。

“中国四万万人中,贫者仍居茅屋陋室,北方有居土穴者。而中国上等社会之居室,乃有类于庙宇。”孙中山非常担忧在住宅方面出现贫富分化,所以“为居室工业计划,必须谋及全中国之居室”。

在孙中山看来,住宅是文明的象征之一,民众由住房里得到的幸福感,比起吃饭穿衣要多得多。他深信,所有的工业生产中几乎超半数都是围绕着住房做配套供应的。因而房地产业其实是《实业计划》中最大的产业,也被认为是最有利益的产业之一。但是孙中山的目的不是大赚购房者的财富,而是“为人民预备廉价居室”,特别是那些商业城市、重要港口城市的房子,“今需萬元者,可以千元以下得之”。为了保证房地产开发商还有利可图,他计划从建筑材料的生产、运输、分配和家具的配备环节降低成本。

住房计划并没有把农村户籍人口撇除在外,当时还没有城乡分离的户籍制度,所以孙中山的筹划中有城市必有农村,并无偏颇。因而,中国的住房需求是4亿人,即当时的总人口概数。在未来50年,他认为每年要新增居室5000万套,每年盖房子100万间,这样才能满足所需。

他把在城市中建设的房屋分为两类,一是一家同居室,二是多家同居室。前者分为八房间、十房间、十二房间;后者分为十家、百家、千家同居,每家有四房间至六房间。乡村的住房,要考虑农民的生产需要,要附建谷仓等。

“一切的居室设计,皆务使居人得其安适。”所以,中国所有的居室都需要改造,包括一切的家具都要用新式家具,食堂、书房、客厅、卧室、厨房、浴室的用具都需要制造,这又是个巨大的产业。

同时,家庭用水、电灯、燃气、电话都需要配备。当时,除了通商口岸的城市之外,中国的城市都没有自来水,即便是通商口岸也不是家家户户都有自来水。许多大城市都是饮用河水、江水,而江河又是污水的排放处,饮用水其实非常不卫生。所以,设立“供给自来水之工场”成为当然而急切的选择。

孙中山还要建设“制造机器发光工场”,来为大城市供电;“设立制造电话器具工场”,让城乡居民家家有电话;“设立电工场、煤气工场、蒸汽工场”为城市供暖,因为中国的乡村每年耗费十分之一的人工去采柴,而城市居民要花去生活费的十分之二买柴。他建议在农村以煤炭代替木草,城市用煤气或电力。

“三峡梦”成为现实

孙中山知道,要想实现《实业计划》,离不开一个重要的能源,那就是电力。为此,他在《实业计划》之“改良现存水路及运河”一节中,对改良长江上游水路进行了如下论述:“自宜昌而上,入峡行,约一百英里而达四川之低地,即地学家所谓红盆地也。此宜昌以上迄于江源一部分河流,两岸岩石束江,使窄且深,平均深有六寻,最深者有至三十寻者。激流与滩石,沿流皆是。改良此上游一段,当以水闸堰其水,使舟得溯流以行,而又可资其水力。其滩石应行爆开除去。于是水深十尺之航路,下起汉口,上达重庆,可得而至。”

孙中山最早提出了“三峡建坝”理想,这也是中国人首次提出三峡水力开发的设想。

1924年,孙中山在广州国立高等师范学校举办讲座,当讲到第三讲时,他说:“像扬子江上游夔峡的水力,更是很大。有人考察由宜昌到万县一带的水力,可以发生三千余万匹的电力,像这样大的电力,比现在各国所发生的电力都大得多。不但可以供给全国火车、电车和各种工厂之用,并且可以用来制造大宗的肥料。……让这么大的电力来替代我们做工,那便是很大的生产,中国一定可以变贫为富的。”

2006年5月20日,随着最后一方混凝土的浇筑完毕,“截断巫山云雨”的三峡大坝全线建成。

2009年底,三峡工程全部完工,成为全世界最大规模的水坝和水力发电站,每年发电量逾一千亿度,相当于2500万吨原油能量。孙中山的百年“三峡梦”,至此变成了现实。

钢铁大动脉已远远超出孙中山当初的设想

“国家之贫富,可以铁道之多寡定之,地方之苦乐,可以铁道之远近计之。”在孙中山看来,发展实业是振兴中国的唯一出路,而建设铁路是发展实业的首位。

孙中山的铁路规划分为五大系统,分别为中央铁路系统、东南铁路系统、东北铁路系统、扩张西北铁路系统、高原铁路系统,共有106条线路,总长77850英里(约48300公里)组成。通过“东北”“东南”“西北”、高原等铁路系统,分布于东、南、西、北四角为横向辐射布局,并与邻国铁路接轨,从而形成一个内连全国、外通全球的流通网络。

以西北铁路系统、高原和西南铁路计划为例,它们涵盖中国西部地区,由此也可管窥铁路计划的庞大和繁琐。西北铁路系统始于北方大港,经过蒙古,抵达新疆,支线抵达伊犁、喀什及和田,内有环塔里木盆地铁路。

1919年《建国方略》完书时,中国仅有铁路1万余公里。《实业计划》中专用一章节构想“高原铁路系统”,提出将铁路分别从兰州和成都修到拉萨。1955年,青藏铁路建设被提上新中国的议程,三年后开工建设,1984年通车至青海格尔木;1999年,国家提出西部大开发战略,2001年青藏铁路第二阶段动工,2006年7月1日修到拉萨的青藏铁路全线通车。

如今,中国铁路行业的发展,已取得举世瞩目的成就。

“四纵四横”高铁网全面建成,“八纵八横”高铁网正在加密形成,高铁已经覆盖了全国92%的50万人口以上的城市。同时,铁路运输服务水平显著提升。中国铁路运输安全质量各项指标居世界前列,客运周转量、货运发送量、货运周转量等主要铁路运输经济指标稳居世界第一。铁路运输安全持续稳定,特别是高铁运营安全世界领先。

高铁是一个国家工业化水平的重要体现,也是交通运输现代化的重要标志。近年来,中国高铁实现了从无到有,从引进、消化、吸收再创新到自主创新能力实现了很大的跨越。“深江1號”在长沙下线,这台由中国自主研发的盾构机将参与中国海底隧道的建设;中国第一条“无人驾驶”的高铁在青岛面世;中国首座跨海高铁立交桥福厦高铁的建成……这些成果表明了中国高铁实现了从跟跑、并跑到领跑的跨越。

从“闪着泪光的事业”到“复兴号奔驰在祖国广袤的大地上”,经过几代人的赓续努力,中国高铁在运营里程、商业运营速度和运营网络等方面成为了“世界之最”。中国高铁不仅在硬件上提高实力,而且在软件上也注重自己的提升。为了让更多人民群众享受到安全可靠、方便快捷、温馨美好的旅行生活,中国高铁全面落实客运提质计划,努力打造复兴号品牌服务,打造世界一流的中国高铁品牌。

此外,铁路沟通了构建人类命运共同体的“大同路”。中国在高铁标准、中欧班列物流品牌、铁路建设项目三方面同时发力,铁路网也成为中国连接世界的“丝绸之路”。2021年9月28日,“上海号”中欧班列首次从上海开行,一路向西,驶向德国汉堡。这趟列车装载的,不仅是服装鞋帽、玻璃器皿、汽车配件、精密仪器等“中国制造”,更是孙中山“将为欧亚铁路系统之主干”的中国梦。

中国人民不斷圆梦之旅

今天翻开《实业计划》,圆梦之旅的艰辛和瑰丽令人感慨。

曾经,孙中山构想,采取“开放包容”政策,利用外资和西方技术发展中国实业。1978年,十一届三中全会作出实行改革开放的历史性决策;2001年12月11日,中国加入世贸组织,打开对外开放的新天地……用开放包容的心态,引进国外资金、技术和人才。改革开放大潮滚滚向前,一家家企业、一座座城市改变了模样。

在实业开发的途径上,孙中山“兵分两路”,公私并重,即个人企业和国家经营。“凡夫事物之可以委诸个人,或其较国家经营为适意者,应任个人为之,由国家奖励,而以法律保护之。”他主张为私营企业发展让路,“今欲利便个人企业之发达于中国,则从来所行之自杀的税制应即废除”,各级各种官僚的吃拿卡要等行为也要破除禁止。在时下中国,企业结构已从单纯公有制改造为国有、公私共有和纯粹私有的多种经济混合制。

《实业计划》提出“于中国北部及中部建造森林”的构想。今日,“三北”防护林宛如绿色的万里长城,为广袤国土筑起一道功能完备的生态安全屏障。

曾经,目睹人民于水火之中,盼望“为民所有、为民所治、为民所享”——孙中山所向往的“人民最安乐之国家”,如今已历史性地解决了绝对贫困问题,迈上了全面小康的康庄大道,并意气风发地向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

一百多年前,面对世人的质疑,孙中山表现出一个革命家的坚定意志:“吾心信其可行,则移山填海之难,终有成功之日。”

今天,中国共产党团结带领中国人民,已经取得社会主义现代化建设的伟大成就,并将在新的百年征程上创造更多孙中山未曾设想的奇迹,不断把中华民族伟大复兴的历史伟业推向前进。

(责编/黄梦怡 责校/张超、李希萌 来源/《<建国方略>的梦想与实现》,王健君、王仁贵、张楠/文,《瞭望》2011年第40期;《百年救国梦:孙中山和他的<实业计划>》,周海滨/文,《中国经济周刊》2011年第37期等)