边远地区电力专业人才培养模式的研究与实践

2021-12-21朱康,王蓉,隆茂,罗易桥,税月

朱康,王蓉,隆茂,罗易桥,税月

[摘 要] 根据边远地区电网企业人才队伍建设困难的现状,分析当前高职院校电力专业人才培养存在的问题,结合边远地区现状从教育理论、培养目标、培养主体、教学模式、课程体系、管理制度等方面形成一整套完整的适应于边远地区电网企业的专业人才培养模式,通过应用实践证明了该套模式的有效性。

[关 键 词] 边远地区;电力专业;人才培养模式

[中图分类号] G715 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2021)49-0216-02

随着我国脱贫攻坚战取得决定性胜利,下一步如何巩固脱贫攻坚战的成果,同时有效衔接乡村振兴战略是各行各业的工作重点。在步入全面推进乡村振兴新阶段,农村电网建设也面临着更高要求和挑战。边远地区由于其发展基础薄弱,电网发展不充分的问题更为突出,已经成为电力乡村振兴的发展瓶颈。为了提高边远地区农网供电质量,关键是要培养适应边远地区电网需求的专业人才队伍。本文创新性地提出一种“12353”電力专业人才培养模式以解决边远地区电网人才队伍建设困难的问题。

一、边远地区电力专业人才培养存在的问题

(一)边远地区电力专业人才“引不进、留不住”

随着脱贫攻坚的全面胜利,边远地区电网建设有了大幅提升。以四川为例,2020年,四川省完成“三区三州”农网改造升级三年行动计划攻坚工程,新增110千伏变电站21座,110千伏线路约794公里;35千伏变电站37座,35千伏线路约847公里;10千伏线路约5158公里;低压线路约1.99万公里。电网结构明显增强的同时,也意味着电网企业对电力专业人才需求的增加。边远地区由于受到地理位置偏远和民族习惯不同的影响,电网公司在招聘员工的时候,往往难以招到符合条件的人选。另外,很多进入边远地区电网企业的员工,在逐渐成为业务骨干后,却因为离家远或条件艰苦等原因而选择辞职,造成电网公司人才缺额进一步扩大,因此,边远地区电力专业人才“引不进、留不住”已经成为严重制约当地电网有序发展的重要因素。

(二)教学内容设置与生产现场不符

当前多数高等院校电力专业的教学内容设置与边远地区电网实际不符,造成电力专业人才进入岗位后不能马上胜任工作,仍需企业花大量时间开展针对性培训,这进一步加剧了边远地区电网企业用工困难。造成上述现象的原因在于边远地区的电网结构与普通城市电网结构有较大差异,工作内容也大不相同;同时由于边远地区电网员工数量较少,往往一名员工要身兼数职,要求其具备多专业的作业能力,而当前的培养模式是按专业培养,学生毕业后难以具备多岗位工作的能力。若对边远地区电力专业人才的培养还是参照一般电力专业人才培养方案,设置与普通电力专业相同的教学内容,势必会造成这类人才在边远地区电网“用不上”的困境。

(三)师资团队缺乏现场工作经验

教师作为学生在知识、技能方面的引路人,其本身的素养决定了学生的培养质量。但高等院校中,多数教师系高校毕业后直接任教,缺乏对现场的了解,尤其缺乏对边远地区实际工作内容的了解,教授的学生无法接受与现场一致的教学和实训,进一步造成了人才培养与人才需求的脱节。

二、“12353”电力专业人才培养模式的探索

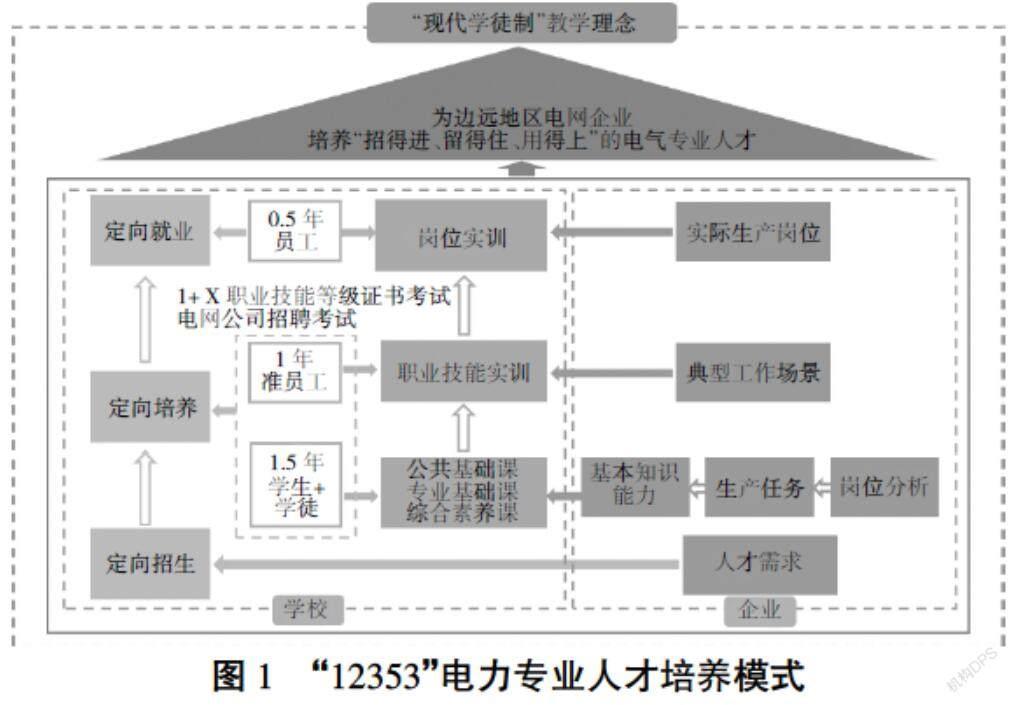

为了解决边远地区电力专业人才培养与需求不匹配的问题,四川电力职业技术学院以现代学徒制教育理论为指导,按照一个目标,双主体育人,三段教学模式,五大课程体系以及三定式机制形成了适应于边远地区的电力专业人才培养的特定模式,见图1。

(一)“一个目标”的内涵

针对当前边远地区电网企业技能人才队伍面临的困境以及电力专业人才培养存在的问题,特提出要为边远地区电网企业培养“招得进、留得住、用得上”的电力专业人才的目标。为了实现该目标,需要解决以下问题:一是要培养愿意并能长时间留在边远地区的学生;二是学习的内容应当与边远地区电网实际相匹配;三是学生能在短时间内迅速胜任工作岗位;四是培养不局限于某一专业方向的电力专业全能型学生。

(二)“双主体育人”的内涵

为了实现培养目标,解决人才培养与企业需求不匹配的问题,需要电网企业深度参与人才培养全过程,包括:

1.企业提出人才数量缺口,教育部门向学校下达招生计划。

2.参与修订人才培养方案。企业明确学生的就业岗位,学校依据企业岗位白皮书,分析学生应当掌握的知识和实操能力,并将其融入人才培养方案。

3.与学校共建实训基地,做到教学现场就是生产现场。

4.打通企业和学校共同培育师资的通道。一方面企业派出优秀兼职内训师到学校教授学生实训技能,另一方面学校专职教师适当参与企业一线生产,累积现场经验。

5.企业在学生大三下学期提供实习岗位,该岗位即是学生毕业后的就业岗位,使学生毕业时已经拥有半年岗位工作经历,能直接胜任工作任务。

(三)“三段教学模式”“五大课程体系”及“三定式机制”的内涵

为了让学生愿意扎根边远地区,同时快速适应工作,对于边远地区的电力专业人才培养采取“定向招生”“定向培养”及“定向就业”的“三定式机制”。即面向电网企业人才队伍缺口大的所在地定向招收学生,按照企业与学校共同制定的人才培养方案进行定制化培养,最后学生再回到定向企业就业。

根据现代学徒制的教学理论,学生的成长路径为“学生→学徒→准员工→员工”。依托“三定式机制”,在学生定向培养期间,其角色也将实现从学生到员工的转变,共分三阶段完成,涉及五大课程体系。第一阶段,教学内容以理论为主,作为后续岗位技能的前置知识,学生主要完成公共基础课、专业基础课和综合素养课的学习,教学以专职教师为主、企业兼职内训师为辅,学生的定位既是学生又是学徒。第二阶段,教学模拟电力生产现场,以技能实训为主,学生主要完成职业技能实训,按照准员工进行培养,企业兼职内训师与专职教师共同教学。其间,学生可根据未来岗位需要,考取1+X职业技能等级证书。此阶段结束后,学生参加电网公司的员工招聘考试,正式成为电网公司员工。第三阶段,学生以电网公司员工身份到工作单位进行岗位实训,此阶段由企业兼职内训师作为学生师傅进行生产指导。

在“12353”电力专业人才培养模式下,真正实现了招生即招工、双主体培养、一体化育人,确保了培养目标的实现。

三、“12353”电力专业人才培养模式的应用及成效

四川电力职业技术学院自2012年开始,逐步探索适用于边远地区电力专业的人才培养模式,从理论研究到实践应用已经取得较好效果。通过与国网四川省电力公司甘孜供电公司、阿坝供电公司、凉山供电公司、国网西藏电力有限公司等电网企业签订学生定向培养协议书,实现学校与企业深度合作,企业参与学生培养方案编制、委派企业专家到学校授课、提供就业实习岗位等,确保培养的电力专业人才能较好地适应岗位工作。

自面向边远地区定向招收学生以来,目前已有1000余名学生返回边远地区就业。与其他渠道入职的员工相比,通过“12353”电力专业人才培养模式培养的学生离职率低、岗位工作上手快、企业满意度较高。据调查,已有74.71%的学生成为一线生产骨干力量,38.24%的学生走上管理技术岗,这批学生已经逐渐成为边远地区电网建设的中坚力量。

该模式的应用实践也同时促进了学校配套建设、师资力量及教学实力的提升。在校企“双主体”办学模式下,学院建成了电力行业领先的综合性实训基地,与电网公司实现人才互聘共用,与电力行业多家单位建立紧密合作关系。学院教师在电力行业和四川省职业院校教师能力大赛中多次斩获奖项,并有多人获评“四川省教学名师”和各级别“優秀技能(术)人才”等荣誉称号。此外,学院近年还获评国家技能人才培育突出贡献单位和电力行业技能人才培育突出贡献奖,学院同时也成功申报国家级、省级高技能人才培训基地和四川省产教融合示范项目建设单位。

“12353”人才培养模式为边远地区电网企业输送了一批“引得进、留得住、用得上”的电力专业人才,是破解边远地区电网企业人才队伍建设困难的一次有效尝试,同时该模式也为边远地区其他行业的人才队伍建设提供了很好借鉴。

参考文献:

[1]姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社,2007.

[2]尹玉杰,刘允涛.高职院校计算机应用专业“分方向三段式学徒制”人才培养模式的探索与实践[J].中国职业技术教育,2019(26):93-96.

[3]钟畅武.高职电力专业优秀技能人才培养模式研究:以广西电力职业技术学院为例[J].广西教育,2018(39):101-102,107.

[4]程宇.寿光市职业教育中心学校“校园+田园”新型职业农民培养模式[J].职业技术教育,2018,39(20):1.

[5]肖华中.民族地区职业教育集团化办学高技能人才培养模式探索:以广西水利电力职业教育集团化办学为例[J].职教论坛,2014(5):66-68.

◎编辑 马燕萍