受迫振动与共振、阻尼振动组合演示仪

2021-12-20白慕祯,詹伟琴

白慕祯,詹伟琴

摘 要:采用教材中的受迫振动与共振的实验装置进行实验演示,呈现的实验现象是驱动频率和受迫振动频率是不连续的;另外,实验装置的系统误差较大。针对实验的不足,设计和制作了受迫振动、共振现象和阻尼振动组合演示仪;加入磁性画板,可以记录物体受迫振动、共振现象和阻尼振动的x-t图像。增设了阻尼振动演示装置,可以帮助学生理解阻尼振动的振幅和能量的变化情况。

关键词:受迫振动;共振;阻尼振动;振幅

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2021)11-0052-3

1 教材中的实验装置简析

1.1 受迫振动与共振实验装置

“受迫振动 共振”是人教版高中物理教材选择性必修第一册的内容,教材主要介绍了阻尼振动、受迫振动与共振。课程标准的要求是认识受迫振动的特点,了解共振产生的条件及其应用[1]。共振产生的条件是教学的重难点,为了有效突破重难点,教材分别列举了能够演示受迫振动与共振现象的两种实验装置[2]。

实验装置1:如图1所示,由电机、钩码和弹簧组成的振动系统,用以研究系统做受迫振动的频率与驱动力的频率的关系。

该装置的不足之处在于钩码并非上下规律地做受迫振动,而是在上下振动的同时会向左右和前后振动,导致每一个振动周期的时间可能不相等;另外,该装置振幅变化过快,不易观察。

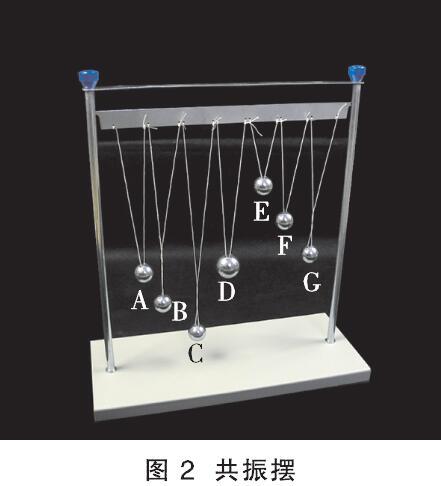

实验装置2:如图2所示的摆球组合,用以演示共振现象。其中,A、D、G摆的摆长相等,其余摆的摆长均不相等。每个摆的固有频率取决于自身的摆长,因此A、D、G摆的固有频率相接近,其余摆的固有频率各不相等。当驱动摆D摆摆动时,其振动通过张紧的绳子传到其他摆,提供了周期性的驱动力,其余摆做受迫振动。A、G两摆的固有频率和D摆的驱动力的频率相同,振幅最大,产生了共振现象,而B、C、E、F摆的振幅都比较小。

此共振摆的不足之处在于它只能演示驱动力频率和固有频率相似或相差较大时的振幅的情况,缺少了振幅的连续变化过程,即不能观察到当驱动力的频率由小到大逐渐靠近物体的固有频率或由大到小远离物体的固有频率时,振幅的变化情况。另外,该共振摆实际为能量耦合系统,在真正的共振装置中,系统的驱动源的能量要远大于受迫振动部分的能量,这样在振动的过程中,能量才能保持不变,但是耦合摆的驱动能量有限,振幅不稳定[3]。

1.2 阻尼振动

理解阻尼振动的振幅变化情况和系统能量转换,以及阻尼振动时的x-t图,也是教学内容,但是教材中并没有给出阻尼振动的实验装置。对于中学生而言,感性认识的积累有利于其逻辑思维的发展,增设一个阻尼振动的演示实验能够让他们直观感受到阻尼振动,以加深理解。

2 教材中实验装置的改进

尝试以下的改进方案:为了改进教材中实验装置的不足,设计了磁性画板,可以记录振子的振动轨迹;在振动系统中增加限位板,能够防止系统做受迫振动时前后晃动;无级调速开关可以连续改变驱动力的频率,能够演示驱动力的频率逐渐靠近和逐渐远离系统的固有频率的整个过程中受迫振动的振幅变化。演示实验过程中受迫振动的振动曲线被画出,解决了原装置振幅过快、不易观察和记录的问题;由于该装置为接入电源的振动系统,因此驱动源的能量能够保持不变,并大于受迫振动部分的能量,改善了耦合摆振幅不稳定的问题;设计了阻尼振动演示实验,加深学生对阻尼振动的能量和振幅变化的理解。

2.1 改进后的实验装置图

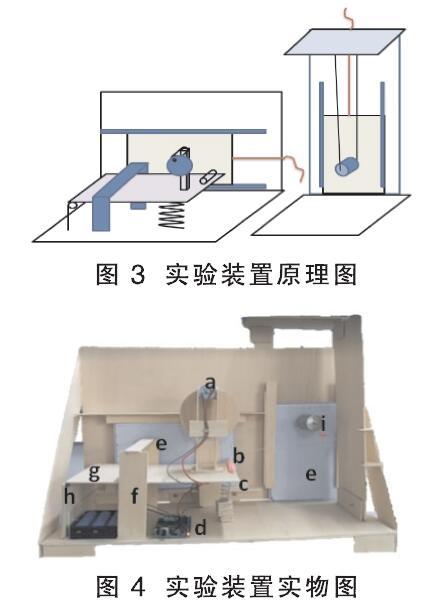

受迫振动与共振、阻尼振动实验装置原理图如图3所示,实物图如图4所示。

a.偏心轮电机; b.磁性画笔;c.弹簧;d.无级调速开关模块;e.磁性画板;f.限位板;g.振动台;h.合页;i.重锤(接触画板的一面有磁性笔头)

2.2 装置制作方法

偏心轮电机(a):取一直径为8 cm的圆,并在圆的偏心位置开孔,装在6 V直流电机上。

振动木板台(g):将3 mm厚的木板裁成10 cm×18 cm和18 cm×25 cm的大小,用合頁(h)连接,并在18 cm×25 cm的木板边缘上面粘上磁性画笔(b),底部固定一个弹簧(c),弹簧连接支架底板,并在振动台周围装上限位板(f),注意限位板的高度要大于木板发生共振时能达到的高度。

磁性画板(e)和水平导轨:将2 mm厚的木板裁成17 cm×1 cm的条形,共6条,每3条以“π”型进行组装,制成水平导轨的上下部分,粘在图4所示合适的位置,并装入2块17 cm×12 cm的磁性画板,在水平画板右端和竖直画板的上端开小孔,系上棉线。

电路连接方式:将3节3.7 V干电池、无级调速开关模块、偏心轮电机、若干导线,按照图3进行连接。

重锤(i)与竖直导轨:取质量为200 g的重锤,并在靠近画板一侧粘上磁性笔头,用2条棉线将重锤悬挂起来。将2 mm厚的木板裁成17 cm×1 cm的条形,共6条,每3条以“π”型进行组装,制成竖直导轨的左右两部分,并粘在合适的位置。

2.3 演示受迫振动与共振

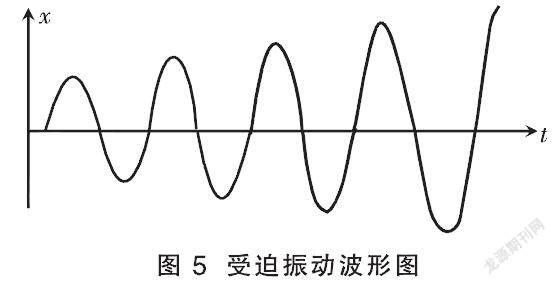

打开电源,调节无极调速开关,让电机的速度逐渐增大,系统驱动力的频率随之提高,振动台在偏心轮电机的驱动下做受迫振动;向右匀速拉动画板,画出一条水平直线,作为时间轴;于是,画出了振动台做受迫振动的x-t图像,随着驱动力频率的增大,振动台振动的幅度逐渐增大, x-t图像的振幅也在逐渐增大(图5)。

继续增大偏心轮电机的转速,即增大驱动力频率,当驱动力的频率和振动台的固有频率相同时,振动台剧烈振动,此时振幅达到最大,产生了共振现象。继续调大电机的转速,可以看到振幅逐渐减小并趋于稳定。该实验装置能够演示系统从做受迫振动到产生共振现象的连续过程,并绘出相应的x-t图。由于图像较长,可以分两次记录,第一次记录从振动台开始做受迫振动到产生共振现象的x-t图像,第二次记录从产生共振现象到共振现象消失的x-t图像,并对两次实验图像进行组合,则可得到整个过程的波形图(图6)。

由图6可知,当系统的驱动力频率小于或大于固有频率时,驱动力的频率和固有频率相差越大,系统的振幅就越小。实验装置接入了电源,能够保持驱动源的能量远大于做受迫振动时所需要的能量,解决了耦合摆振幅不稳定的问题。

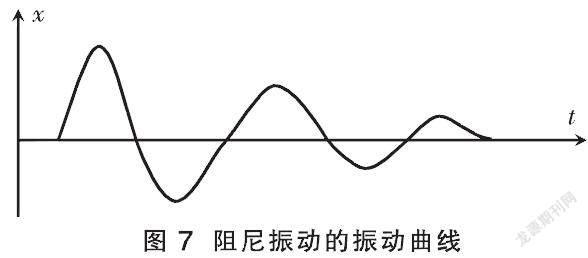

2.4 演示阻尼振动

拉起重锤,释放重锤的同时竖直向上匀速拉动画板,画出一条竖直的线作为时间轴。由于重锤中的磁性笔头在运动过程中受到摩擦力,且画板与笔头存在磁力作用,使得重锤自身的能量衰减,迅速停止运动,重锤做阻尼振动的图像被画板记录。如图7所示,系统做阻尼振动时振幅逐渐减小。

3 制作演示仪和演示实验操作的提示

(1)拉动磁性画板时,速度要保持匀速,可以加入小电机拉动画板。在拉动画板的过程中速度不能太慢,否则波形会过于密集,影响实验观察。

(2)重锤的质量不能过小,否则由于能量损失会过快停止运动,导致画出的波形图振幅过小。

(3)演示仪可以加入频率计,便于在实验演示的过程中让学生清楚偏心轮电机的速度变化情况。

(4)画板的长度要足够画出系统在整个运动过程的波形图。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.普通高中教科书物理选择性必修第一册[M].北京:人民教育出版社,2019.

[3]刘银奎.共振摆的改进[J].物理教师,2011,32(05):42-43.

(栏目编辑 刘 荣)