探究盆腔良性多囊性病变行CT与CT联合MRI临床意义

2021-12-17周珏

周珏

黄石爱康医院放射科,湖北黄石 435000

盆腔良性多囊性病变是目前临床上常见的女性盆腔疾病,多发生于患者卵巢部位。盆腔良性多囊性病变对患者身体并不会造成严重影响,且并不影响生命安全,但为提高患者生殖健康,仍需对患者采取治疗干预[1]。由于女性盆腔良性多囊性病变早期并无临床特征,因此不易确诊,需采取CT或MRI诊断对患者的疾病类型进行确诊,以便于对患者开展进一步的治疗[2]。CT以及MRI均用于临床诊断多种疾病,能够对患者病变部位进行详细的观察,诊断准确率高,但对于两种诊断方式的诊断优势一直存在争议,近年来,有学者将螺旋CT与MRI联合使用对盆腔良性多囊性病变患者进行检查,取得了较高的临床诊断准确率、灵敏度及特异度,为临床医师治疗患者提供了可靠的诊断依据[3]。基于此,该研究随机选取2019年1月—2020年12月该院收治的50例盆腔良性多囊性病变患者作为研究对象,采用CT和MRI诊断,旨为临床诊断患者疾病提供可靠的诊断依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取该院收治的50例盆腔良性多囊性病变患者作为研究对象,对所有患者均采取CT及MRI检查,按照检查方式分为CT组和CT+MRI组。50例患者中,均为女性,年龄24~75岁,平均(56.2±2.4)岁。

纳入标准:均知情研究内容并自愿加入研究者;该次研究经由该院伦理委员会批准;均由病理诊断确诊为盆腔良性多囊性病变者;临床资料完整者。

排除标准:合并精神异常、心血管疾病、其他妇科良恶性肿瘤等疾病者;临床资料不完整者;不积极配合研究者。

1.2 方法

CT检查方式:所有患者采取仰卧位,型号:GE64排。参数设置:设置CT仪器电压为120KV,电流250 mA,层厚5 mm。使用碘海醇(H20100020,300 mg I/mL)作为增强对比剂,1.5 mL/kg,注射速度控制在3 mL/s,对患者的盆腔部位进行平扫检查,扫描完成后对图像信息进行提取整理,观察患者盆腔部位病变情况。

MRI检查方式:采用三维T1WI-FS进行快速小角度扰相梯度回波,矩阵设置为320×320,层厚为2 mm,层间距为0.4 mm,翻转角度分别设置为5、10、15,总扫描时相为30期,扫描时相时间为5 min,第一时相结束时需注射碘海醇(H20100020,300 mg I/mL)进行检查。扫描完成后对图像信息进行提取整理,观察患者盆腔部位病变情况。

1.3 观察指标

以手术病理检查为金标准,分析两种检查结果诊断准确率(准确、漏诊以及误诊率)、灵敏度、特异度、阳性预测值以及阴性预测值、疾病检出率(包括内膜异位、结核性盆腔炎、输卵管积水、淋巴管瘤、卵巢脓肿、卵巢粘液性囊腺瘤发病率)。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

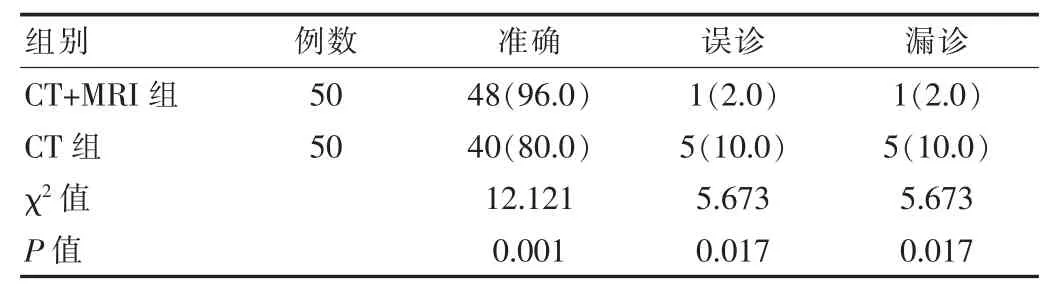

2.1 两组诊断准确率对比

CT组患者诊断准确率80.0%低于CT+MRI组患者诊断准确率96.0%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组诊断准确率对比[n(%)]

2.2 两组疾病检出率对比

CT+MRI组患者内膜异位、结核性盆腔炎、输卵管积水、淋巴管瘤、卵巢脓肿、卵巢粘液性囊腺瘤点发病率明显高于CT组患者,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组疾病检出率对比[n(%)]

2.3 两组灵敏度、特异度、阳性预测值及阴性预测值对比

相较于CT组患者,CT+MRI组患者灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值明显更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组灵敏度、特异度、阳性预测值以及阴性预测值对比[n(%)]

3 讨论

盆腔多囊性病变主要是由于患者长时间受到炎症刺激盆腔粘连,等造成的,多见卵巢肿瘤或输卵管病变,属于良性病变,呈囊状,发病年龄不受限。近年来,随着人们生活方式、饮食习惯等的不断变化,盆腔良性多囊性病变患病率逐年增长,对患者生殖健康及心理健康带来严重影响,因此如何提高患者疾病诊断准确率,确定合理的治疗方式,提高临床疗效已经成为临床关注的重点。盆腔多囊性病变早期囊肿较小,且多数并无显著临床特征和症状,只是在进行妇科检查时发现,随着患者疾病的发展可逐渐表现为腹胀等症状,可见囊肿边界清楚[4-5]。一般情况下,卵巢等器官位于盆腔深部,因此在患者出现囊性病变早期时并不易被发现,随着疾病进展逐渐发展至晚期,加重了患者病情,所需治疗时间更长,治疗费用更高,在一定程度上增加了患者的经济负担。在临床以往的疾病诊断中,由于盆腔良性多囊性病变诊疗难度较大,多容易出现疾病误诊或漏诊现象,对患者的疾病治疗造成了不同程度的影响[6-8]。影像学检查是目前临床常见的疾病诊断方式,包括B超、CT、MRI、腹部平片等检查,通过影像学检查对患者盆腔内病变情况进行观察,方便医师确定合理的治疗手段,同样在患者治疗后也可通过影像学检查观察患者治疗疗效,更换治疗方案,以达到预期的治疗目标。CT检查是指利用X线束对机体进行不同层面的扫查,对患者体内使用高压注射器经静脉注入水溶性有机碘剂形成密度差后,对病变部位的显影更加清楚,可清晰、具体的检查患者的疾病情况,方便医师对患者疾病类型确诊,也可在疾病治疗后应用在患者疗效的诊断中[9-11]。CT诊断具有无创、可重复等优势,相较于手术病理检查患者更容易接受。此外,有关文献研究表明,CT检查也能对恶性病变的病灶部位进行详细的观察,对患者病灶是否转移也具有一定的诊断价值。MRI诊断具有高灵敏度及特异性,在不同疾病诊断中,MRI表现出的信号并不类似,根据盆腔良性多囊性病变患者的疾病类型不同,患者表现出的影像学信号也不相同[12-13]。不仅如此,MRI诊断下,诊断图像清晰,能够对患者病变部位的血流等情况进行详细的观察,能够准确观察病灶部位的囊性部分信号情况,也可观察囊内容物含量及其黏稠度,在患者良恶性病变诊断中作用效果明显[14-16]。有学者研究数据表明,相较于CT诊断,MRI诊断将更有利于观察到患者病灶部位的影像学特征,从而对患者的良恶性、疾病类型等进行确诊,而将其联合CT诊断将更能对患者的病变具体情况进行观察,为临床医师在盆腔良性多囊性病变患者的诊断及治疗中提供可靠的诊断依据[17-18]。

该次研究选取该院收治的盆腔良性多囊性病变患者,采用CT联合MRI诊断,研究数据表明,相较于CT组患者诊断准确率80.0%,CT+MRI组患者诊断准确96.0%明显更高(P<0.05),由此可见,相较于单独采用CT进行检查,联合MRI检查将更有利于提高患者疾病诊断准确率;不仅如此,在该次研究中还发现,CT组检测方式下,检出内膜异位、结核性盆腔炎、输卵管积水、淋巴管瘤、卵巢脓肿、卵巢粘液性囊腺瘤发病率分别为10.0%、12.0%、18.0%、24.0%、10.0%、6.0%,CT+MRI组分别为10.0%、20.0%、18.0%、24.0%、10.0%、14.0%,CT+MRI组患者疾病类性检测总准确率明显高于CT组患者(P<0.05),由此可见,MRI联合CT诊断将能够明显提高医师对患者疾病的诊断准确率并进行分型,通过两种诊断措施能够对盆腔处病变情况进行观察,分析其与周围组织的关系,方便医师制订更合理的治疗措施。相较于CT组患者灵敏度80.0%、特异度84.0%、阳性预测值80.0%、阴性预测值80.0%,CT+MRI组患者灵敏度96.0%、特异度98.0%、阳性预测值100.0%、阴性预测值96.0%明显更高(P<0.05),可见,螺旋CT联合MRI检查具有较高的灵敏度、特异度,其阴性、阳性预测值明显更高,临床可利用CT联合MRI检查对患者疾病类型确诊,以便于为患者制订更加合理的治疗方案。

在张慧[19]的研究中,将收治的女性盆腔囊性病变患者采用MRI以及CT检查,分析两种不同检验下患者的疾病诊断准确率,在该学者的研究数据中可见,MRI诊断准确率90.5%显著高于CT诊断准确率80.0%。由该学者研究数据可见,在盆腔良性多囊性病变患者的临床诊断中,对患者采用MRI检测将更有利于提高患者疾病诊断的准确率,临床也可在患者的疾病诊断中采用CT联合MRI诊断,可显著提升疾病诊断的准确性及诊断质量,从而帮助临床医师对患者的疾病类型进行确诊并对患者采取进一步的治疗措施。

在郭健等[20]的研究中,将收治的女性盆腔囊性病变患者采用MRI及CT检查,研究可见,观察组32例患者定位诊断准确率96.88%,定性诊断准确率93.75%;对照组68例患者定位诊断准确率94.12%,定性诊断准确率76.47%,由该学者研究数据可见,对盆腔囊性病变患者采用螺旋CT联合MRI检查可明显提高患者的疾病诊断准确率及手术前的定性检查率,方便临床医师制订更加合理的手术方案,以达到提高患者临床疗效的目的。

在伍海金[21]的研究中,将收治的女性盆腔囊性病变患者采用MRI及CT检查,分析两种影像检查在患者疾病诊断中的作用,研究可见,53例患者中子宫内膜异位囊肿14例、卵巢囊腺瘤17例(其中浆液性囊腺瘤11例,黏液性囊腺瘤6例)、卵巢黄体囊肿5例、盆腔感染性病变8例(其中盆腔脓肿5例,输卵管积液3例)、畸胎瘤7例、淋巴管瘤2例;其CT及MRI表现各有一定特征性。由该学者研究数据可见,针对女性盆腔囊性病变患者采用MRI及CT检查可明显提高患者疾病诊断准确率,并通过对患者患处的观察判断疾病类型,方便医师对患者的治疗,临床应用价值较高。

综上所述,在盆腔良性多囊性病变患者的临床诊断中采用CT联合MRI检测将更有利于提高患者疾病诊断准确率,相较于单独采用CT检查更有利于对患者的疾病类型进行确诊,通过联合检查方便医师对患者做出进一步的治疗措施,使治疗方案更贴合疾病,值得临床广泛应用。