不同调味酒对酱香型白酒感官特征的作用

2021-12-17王丽王凡唐平山其木格毕荣宇李长文卢君

王丽,王凡,唐平,山其木格,毕荣宇,李长文,卢君*

1(贵州国台酒业股份有限公司,贵州 仁怀,564501) 2(天士力控股集团有限公司研究院,天津,300410)

酱香型白酒的勾调是利用酒与酒、味与味之间的相互作用,弥补酒体感官上的偏差,使产品风格更突出、品质更典型。勾兑与调味是一个整体,二者相辅相成,常说:“成形在勾兑,风格在调味”,由此可见,酱酒的勾调在白酒生产工作中的重要性。一般意义上,调味是指添加微量调味酒,使酒体酸、甜、苦、辣、涩等诸味协调、丰满、优雅细腻、风格典型,“色、香、味、格”俱佳,使酒体中各微量成分达到动态平衡的关键过程。因此研究调味酒,正确运用调味方法,可以更好地发挥调味酒的作用,满足不同消费者对口感的需求。白酒的感官特征受到多种因素的影响,但归根结底是风味物质在起作用[1-3]。对于关键风味物质的研究目前主要采用风味重组的方法[4-6],而关于白酒感官特征与风味物质之间的相关性研究,目前仍然采用多元统计学分析方法进行初筛[7-9]。

目前行业内对于酱香型白酒调味酒的运用多凭借品酒师的嗅觉、味觉,关于其科学内涵或风味物质基础的研究非常少,针对这一普遍现象,本研究通过感官品评评价添加不同种类及比例的调味酒的作用,采用GC及GC-MS检测相关风味物质,通过分析风味物质含量变化及香气活力值(odor activity value,OAV)的变化,在此基础上建立偏最小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)模型,阐释不同调味酒的感官特性与风味物质之间的相关性。本研究旨在探究不同调味酒的作用及感官差异形成的物质基础,以期为后续的勾调过程提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

实验用酒样:基础酒(1#)为2014年1~7轮次混合酒样(酒精度53%,以下与此相同)、窖面酒(11#)为2013年5轮次窖面酒(53%)、窖底酒(12#)为2014年4轮次窖底酒(53%)、老酒(13#)为2011年盘勾坛底酒(53%)。

风味物质标准品:己酸丙酯(98.0%)、2-壬酮(99.0%)、2-庚酮(98.0%)、乙酸戊酯(99.5%)、戊酸丁酯(99.5%)、正庚醇(99.5%),阿拉丁;2-甲基丙醇(99.5%)、3-甲基丁醇(99.5%)、3-甲基丁酸乙酯(99.0%)、乙酸丁酯(99.7%)、3-苯丙酸乙酯(98.0%)、十四酸乙酯(98.0%)、愈创木酚甲醚(99.5%)、2-甲基丙酸(99.5%)、2-甲基丙醛(99.5%)、5-甲基-2-糠醛(98.0%)、苯乙醛(95.0%),Macklin;乙酸-2-苯乙酯(98.0%)、乙烯二乙酯(98.0%),TCI;甲醇、甲酸乙酯、正戊醇、正己醇、2-丁醇、正辛醇、正丙醇、正丁醇、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯、辛酸乙酯、乙酸异戊酯、丁二酸二乙酯、丙酸、正丁酸、戊酸、己酸、冰乙酸、3-甲基丁酸、4-甲基戊酸、2-戊酮、糠醛、2-苯乙酸乙酯、苯乙醇、叔戊醇、乙酸戊酯、2-乙基丁酸,纯度均为99.5%,壬酸乙酯(98.5±0.6)%,天津光复精细化工;2-戊醇(99.0%),天津元立化工;乙醛(40.0%),天津化学试剂研究所。

1.2 主要仪器与设备

Thermo-Trace 1310气相色谱仪(氢火焰离子化检测器)、Thermo-Trace 1310-ISQ气相色谱质谱联用仪(EI源),美国赛默飞公司。

1.3 实验方法

1.3.1 勾调方法

在基础酒(1#)中加入1%(体积分数,下同)的2013年5轮次窖面酒(11#)得2#酒样、在基础酒(1#)中加入2%的2013年5轮次窖面酒(11#)得3#酒样、在基础酒(1#)中加入3%的2013年5轮次窖面酒(11#)得4#酒样;在基础酒(1#)中加入1%的2014年4轮次窖底酒(12#)得5#酒样、在基础酒(1#)中加入2%的2014年4轮次窖底酒(12#)得6#酒样、在基础酒(1#)中加入3%的2014年4轮次窖底酒(12#)得7#酒样;在基础酒(1#)中加入2%的老酒(13#)得8#酒样、在基础酒(1#)中加入4%的老酒(13#)得9#酒样、在基础酒(1#)中加入为6%的老酒(13#)得10#酒样。

1.3.2 感官品评方法

感官评价采用定量描述性感官评价法,选取6点制,0~5(0代表感知不到,1代表极小的差异,2代表较小的差异,3代表中等程度的差异,4代表较大的差异,5代表特征极为明显)。评价小组由5人组成,3男2女,平均年龄27岁。小组成员均来自贵州国台酒业股份有限公司感官分析中心,且为国家一级品酒师。感官测试在符合国际标准(ISO 8589—2007)的实验室中进行。小组成员对8种感官特性(酱香、曲香、陈香、糊香、细腻感、醇厚度、干净度、辛辣感)进行强度打分。5位小组成员给出评分均值(3次重复),并作为最终的品评结果。

1.3.3 风味物质定量方法

气相色谱检测方法:取5 mL白酒样品,加入50 μL内标溶液混匀备用。内标制备方法:取叔戊醇、乙酸正戊酯、2-乙基丁酸标准品溶液各1 mL,用60%乙醇定容至50 mL容量瓶中,混匀。使用内标标准曲线法进行定量,各物质标准品回收率82.75%~140.34%,R2值0.97~1.00。具体检测方法如下:进样口温度200 ℃,检测器温度250 ℃,柱流量6 mL/min,进样量1 μL;分流模式,分流比25∶1;升温程序(共40 min):初始37 ℃,保持9 min,以3 ℃/min升至45 ℃,以10 ℃/min升至100 ℃保持4 min,以15 ℃/min升至180 ℃保持5 min,以5 ℃/min升至200 ℃保持4.5 min。

气相色谱-质谱联用检测方法:取5 mL白酒样品,15 mL超纯水,50 μL 2-乙基丁酸(内标),混匀,然后加入2.0 mg NaCl,2 mL乙醚,涡旋振荡至NaCl完全溶解;静止20 min后,取上层做为供试品溶液。内标配制方法:精确量取50 μL 2-乙基丁酸标准品溶液,置于50 mL 容量瓶中,53%(pH 3)色谱乙醇定容。使用内标标准曲线法进行定量,各物质标准品回收率72.96%~124.88%,R2值0.98~0.99。气相色谱-质谱联用仪检测参数:质谱离子源为EI源,SIM模式扫描,离子源温度250 ℃,质谱传输线温度250 ℃,气相色谱前进样口250 ℃,前检测器250 ℃,柱流量1 mL/min,进样量1 μL;分流模式,分流比10∶1;升温程序(共54.29 min):初始40 ℃,保持2 min,以3.5 ℃/min升至90 ℃,以5 ℃/min升至230 ℃保持10 min。

1.3.4 数据分析方法

使用SPSS v13.0(SPSS公司,美国)进行含量显著性差异分析。使用Unscrambler(CAMO,挪威,10.3)进行PLSR分析。

2 结果与分析

2.1 不同调味酒的添加对8种感官特征的影响

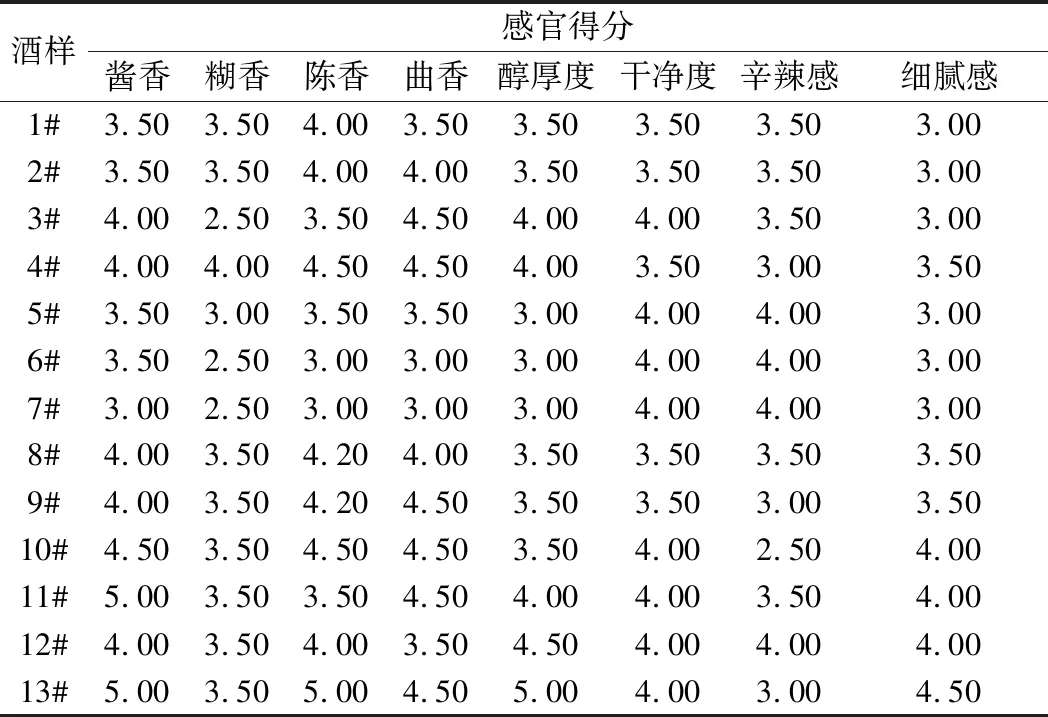

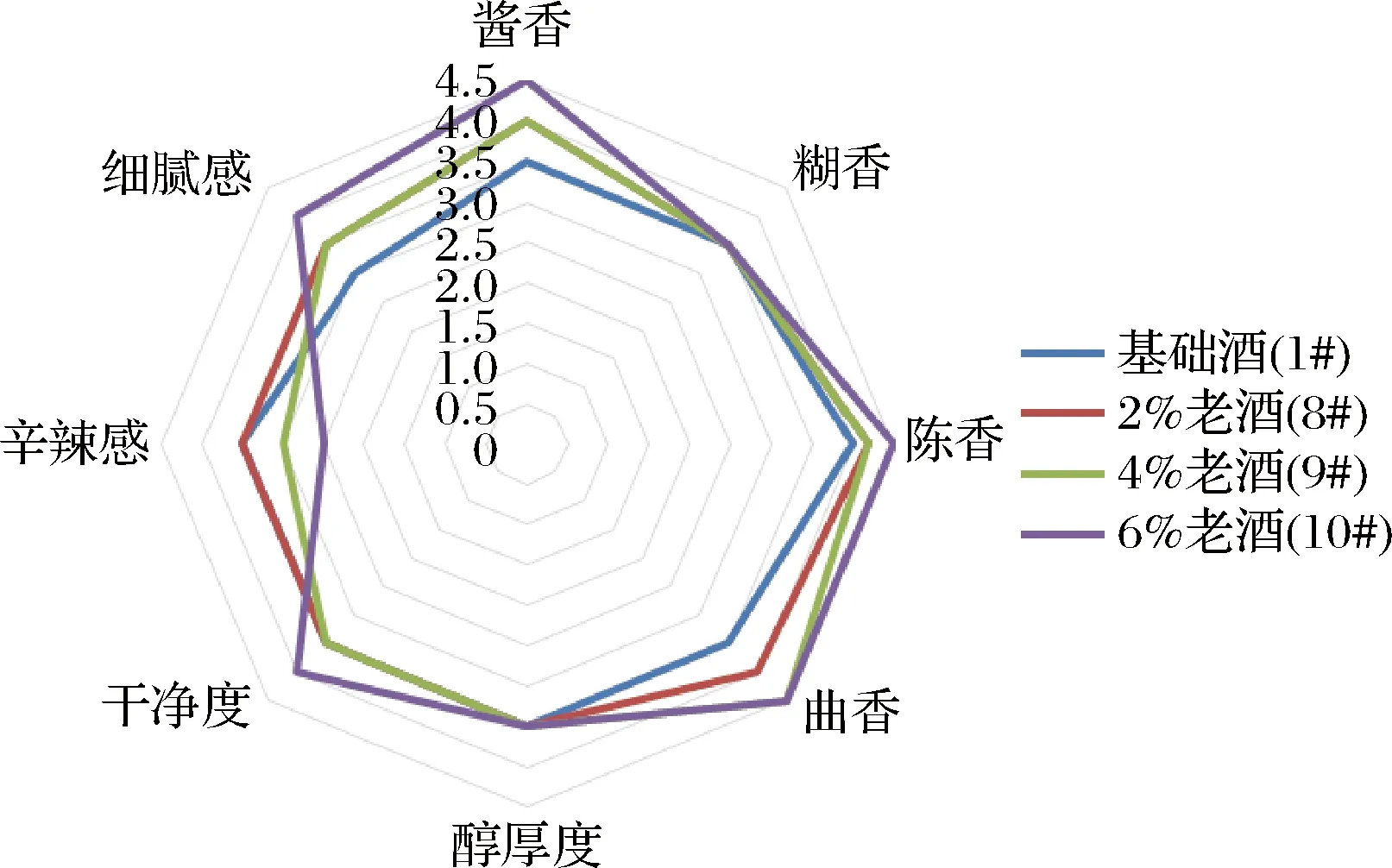

在基础酒样(1#)中加入不同比例的窖面酒、窖底酒及老酒后,通过表1可以看出,不同的调味酒对感官特征产生的影响不尽相同。如图1所示,不同调味酒自身感官属性相比,窖面酒与老酒的酱香、曲香都要强于窖底酒,老酒的陈香、醇厚度、细腻感更为突出,窖底酒的辛辣感最为明显;不同调味酒的糊香、干净度无差异。

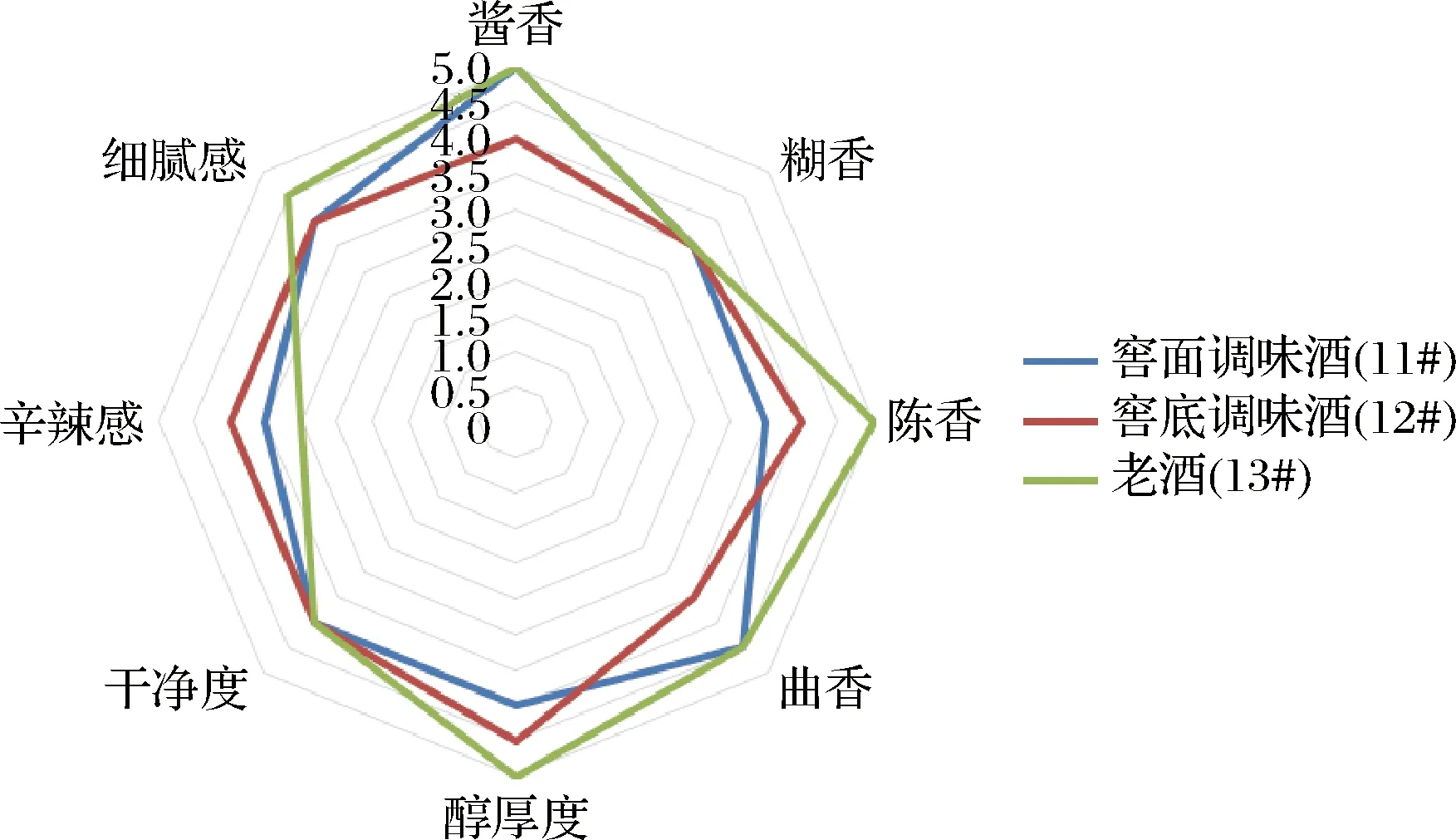

如图2所示,添加1%的窖面酒(2#)后曲香增强,对其他7种感官指标基本无影响;添加2%的窖面酒(3#)后酱香、曲香、醇厚度、干净度增强,糊香、陈香减弱,对辛辣感及细腻感无影响;添加3%的窖面酒(4#)后对酱香、曲香、陈香、细腻感、醇厚度、干净度、糊香7种感官指标增强,辛辣感减弱。由此可见,窖面酒添加效果与其加入量紧密相关,较低的添加量对感官基本不产生影响,适量添加能达到减弱辛辣感增强其他7种感官的作用。

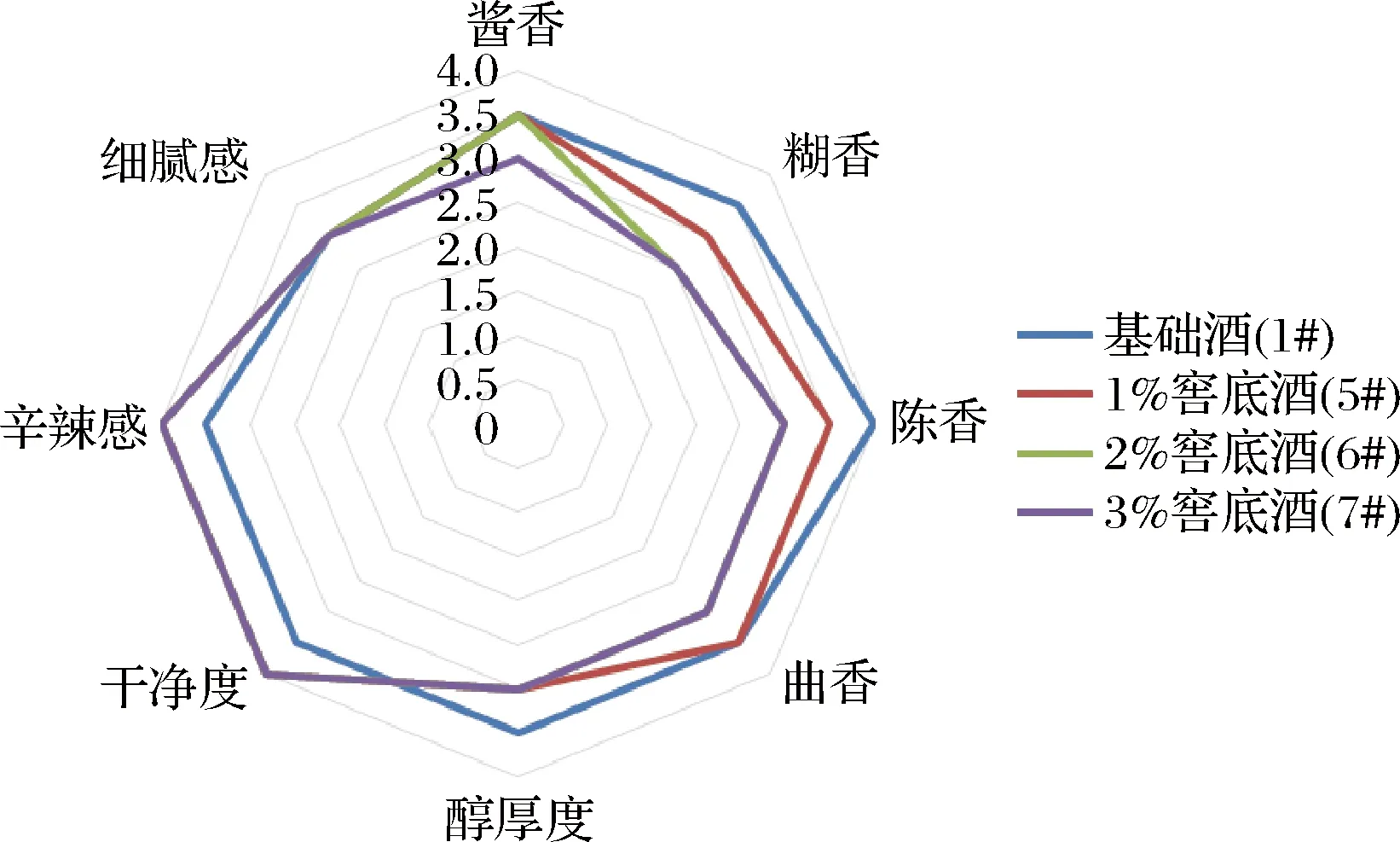

表1 添加不同调味酒的感官评分Table 1 Sensory scores of different flavoring liquors added

图1 添加不同调味酒的感官得分雷达图Fig.1 Sensory score radar map of different flavoring liquors added

图2 添加不同比例窖面酒的感官得分雷达图Fig.2 Sensory score radar map of different proportions liquor distilled from the top of fermented grains added

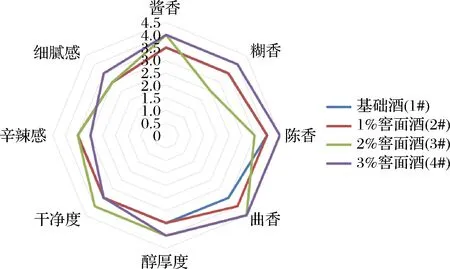

如图3所示,添加1%、2%、3%的窖底酒(5#、6#、7#)均使糊香、陈香、醇厚度减弱,添加2%的窖底酒(6#)进一步地使曲香减弱,添加3%的窖底酒(7#)更进一步使酱香减弱,添加不同比例窖底酒均使干净度、辛辣感增强;1%、2%、3%的窖底酒(5#、6#、7#)对细腻感均无影响。由此可见,不同比例窖底酒添加对干净度、辛辣感具有增强的作用,对其他感官具有不同程度的减弱作用。据参考文献[10]报道,窖底酒本身具有喷香、增甜的作用,能使酒体醇厚、浓郁、回甜,但窖底香过头就是泥臭味,窖泥味过重会影响酒体协调,显辛辣味。本研究添加适量窖底酒增强辛辣感及对糊香、陈香、醇厚度、酱香、曲香有不同程度的减弱作用与参考文献[10]窖底酒影响酒体协调相吻合。

图3 添加不同比例窖底酒的感官得分雷达图Fig.3 Sensory score radar map of different proportions liquor distilled from the bottom of fermented grains added

如图4所示,添加2%老酒(8#)使酱香、曲香、陈香、细腻感增强;添加4%老酒(9#)不同程度地使酱香、曲香、陈香、细腻感得到增强,同时辛辣感减弱;添加6%老酒(10#)使酱香、陈香、曲香、干净度、细腻感均增强,且除曲香外,其他4种感官增强幅度均高于2%、4%添加量(8#、9#)。

图4 添加不同比例老酒的感官得分雷达图Fig.4 Sensory score radar map of different proportions Laojiu added

同时添加6%老酒(10#)还使得辛辣感减弱,减弱幅度高于2%添加量(8#)。由此可见,不同比例的老酒添加对酱香、陈香、曲香、干净度、细腻感有不同程度的增强作用,适当的添加能达到增强干净度减弱辛辣感的效果。据参考文献[11]报道,适当添加原酒经过长期储存而成的调味酒可增加酒体陈味和醇厚感,使酒体更加细腻,与本研究所得结论基本吻合。

2.2 添加不同比例调味酒对风味物质含量及香气活力值的影响

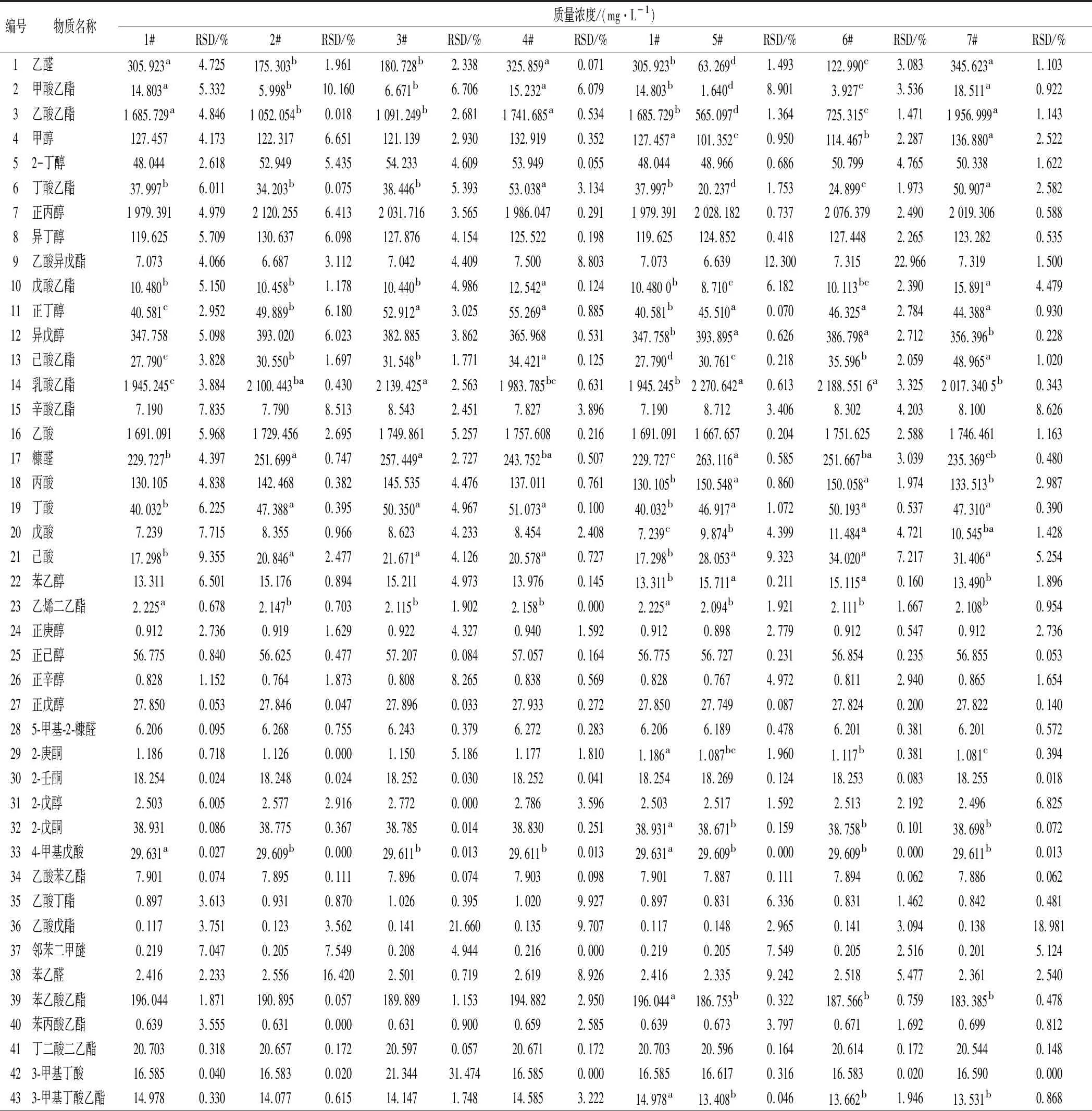

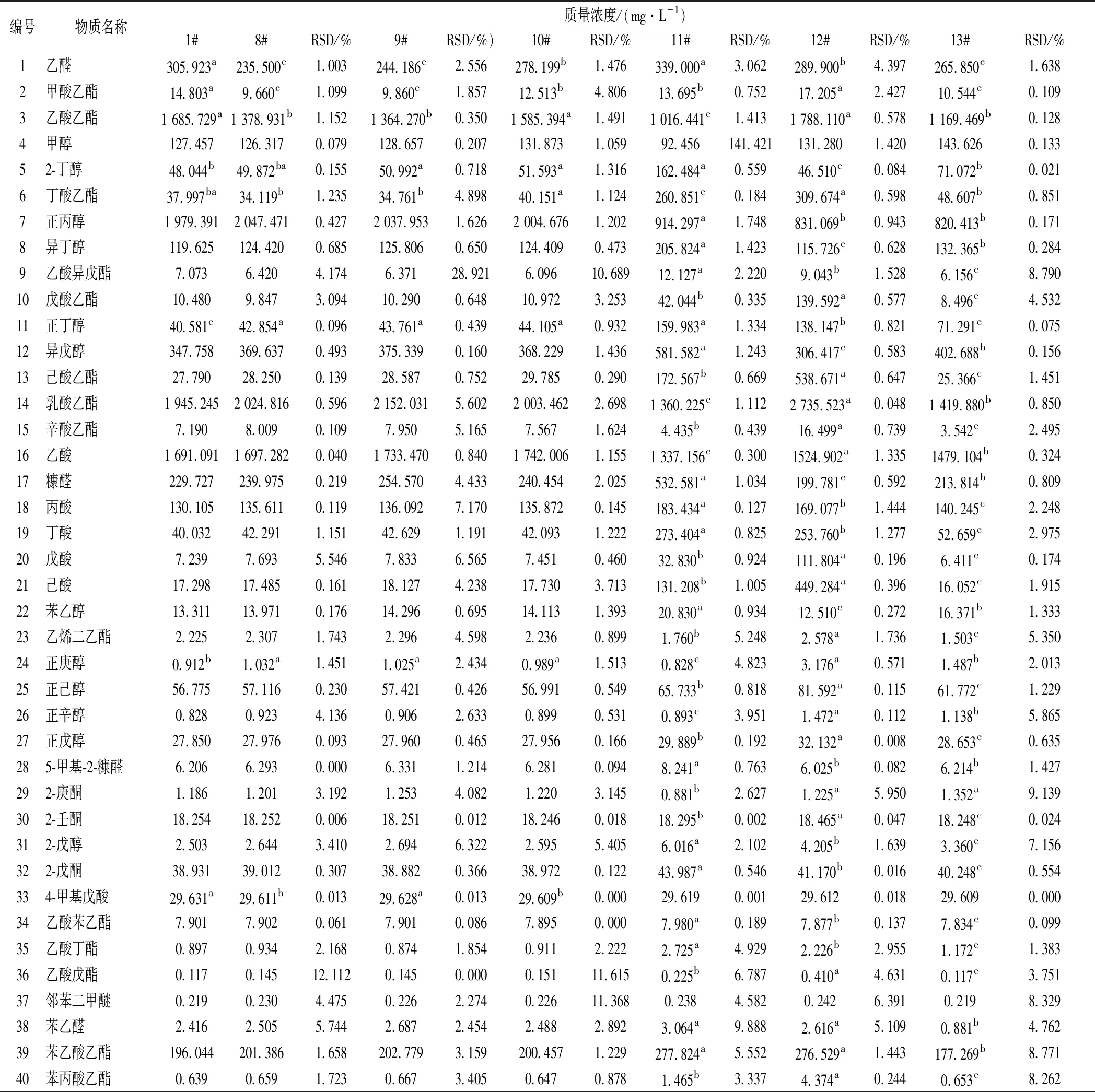

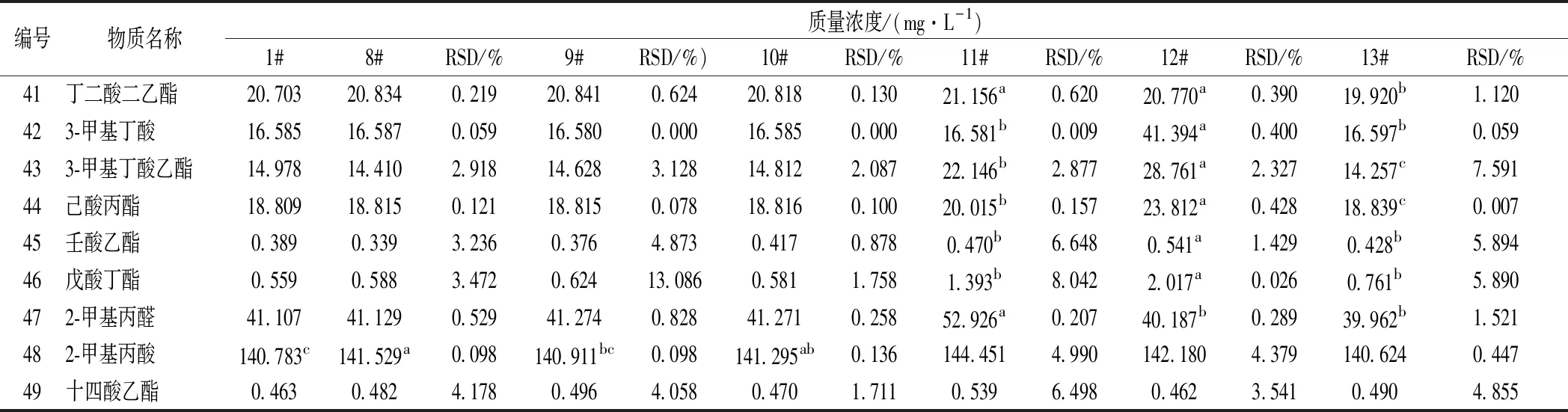

白酒中的风味物质,通常是一些微量成分,是决定白酒香气、口感、风格和质量的关键[12-14]。本文采用GC结合GC-MS对基础酒(1#)、不同调味酒(11#、12#、13#)及添加不同比例调味酒后(2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#)的49种风味物质进行定量测定,同时对49种风味物质的含量分组别进行方差分析(ANOVA-duncan test,P<0.05),具体结果见表2和表3。

表2 添加窖面酒、窖底酒后49种风味物质含量Table 2 The content of 49 flavoring substances after adding liquor distilled from the top of fermented grains,liquor distilled from the bottom of fermented grains

续表2

表3 添加老酒后及不同调味酒中49种风味物质含量Table3 The content of 49 flavoring substances after adding laojiu and in different flavoring liquors

续表3

49种风味物质在不同调味酒(11#、12#、13#)中均具有显著性差异(除甲醇、4-甲基戊酸、邻苯二甲醚、2-甲基丙酸、十四酸乙酯外,P<0.05)。添加调味酒后风味物质的含量复杂多变,但仍具有一定规律性,总结如下:(1)风味物质的含量随着不同比例调味酒的添加显著升高或升高,如正丁醇、己酸乙酯、丁酸、己酸含量在添加不同比例窖面酒后均显著升高,己酸乙酯、正丁醇、丁酸、己酸、戊酸、己酸丙酯含量在添加不同比例窖底酒后均显著升高,2-丁醇、正丁醇、2-甲基丙酸含量在添加不同比例老酒后均升高。(2)风味物质的含量随着不同比例调味酒的添加降低或显著降低,如乙烯二乙酯、4-甲基戊酸、十四酸乙酯含量在添加不同比例窖面酒后均显著降低。乙烯二乙酯、2-庚酮、2-戊酮、4-甲基戊酸、苯乙酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、2-甲基丙醛、十四酸乙酯含量在添加不同比例窖底酒后均显著降低。乙醛、甲酸乙酯、乙酸乙酯、4-甲基戊酸含量在添加不同比例老酒后均降低但差异不显著。(3)风味物质含量在添加低比例调味酒(如1%、2%窖面酒,1%、2%窖底酒,2%、4%老酒)后降低或显著降低,在添加高比例调味酒(如3%窖面酒、3%窖底酒,6%老酒)后升高或显著升高。由此可见,并非所有风味物质按照常理呈现出含量增加且随调味酒添加比例增加而含量升高的趋势,有‘反常’现象存在(即风味物质含量虽然随着调味酒的添加而升高,但却随添加比例增加而降低;风味物质含量随调味酒的添加降低;添加低比例调味酒后风味物质含量降低,添加高比例调味酒后升高)。有文献报道,高粱发酵时由地衣芽孢杆菌产生的地衣素,随蒸酒过程进入白酒中,采用顶空固相微萃取的方法研究发现特定浓度的地衣素对浓香型白酒剑南春中的酯类、醛类、醇类、挥发性酸类物质含量有不同程度(1%~15%)的影响,对5种酚类物质含量(苯酚、4-甲基苯酚、4-乙基苯酚、愈创木酚、4-乙基愈创木酚)具有(48%~77%)显著降低作用,结合感官分析发现该浓度地衣素对酚类物质的挥发性具有(36%~48%)抑制作用,继而由热力学方法结合核磁共振方法阐明了地衣素与酚类物质相互作用机制(分子间氢键作用)[15]。有学者报道了风味物质之间的相互作用[16-18]。关于这些研究足可以成为上述“反常”现象的有力支撑。而且我们知道,2 000多种决定白酒质量与风味的低含量(1%~2%)成分(挥发性、非挥发性的风味物质)中,目前虽对白酒挥发性风味物质研究广泛、对白酒非挥发性风味物质的研究较少,但无论是已经被发现的还是那些未被发现的以及可能存在的白酒风味物质间的相互作用都足以证明白酒是个看似简单实则复杂的体系。因此,关于上述添加调味酒后某些风味物质的含量呈现出的复杂变化(“反常”现象)还有待于后续进行深入研究。

白酒中风味物质的含量并不能说明其对整体香气贡献的大小,还需要考虑其在白酒中的香气阈值。风味物质与其阈值之比得OAV,该值越大说明其对整体香气贡献越大。因此,结合表2、表3中49种风味物质含量及由文献查阅的风味物质阈值计算风味物质的OAV,并对调味酒添加后OAV的变化进行方差分析(P<0.05),(具体结果见电子版增强出版附表1)。49种风味物质中有31种物质OAV>1,包括 12种酯类物质,8种脂肪酸类物质,6种醇类物质,4种醛酮类物质,1种芳香族类物质。与基础酒样相比,添加不同调味酒后共有19种风味物质(乙醛、乙酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯、正丁醇、异戊醇、糠醛、丙酸、丁酸、戊酸、己酸、4-甲基戊酸、苯乙酸乙酯、3-甲基丁酸酯乙酯、己酸丙酯、2-甲基丙醛、2-甲基丙酸)的OAV发生显著变化,添加调味酒后风味物质OAV产生的变化是否与添加调味酒后感官特性的变化相关联,又是怎样相关的,本文后续利用PLSR分析进行表征与阐释。

2.3 不同调味酒中风味物质与感官特征的PLSR分析

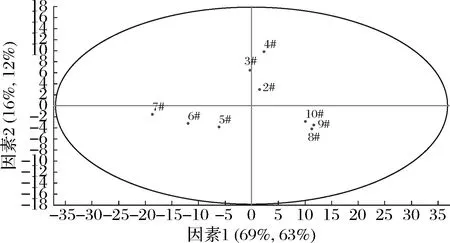

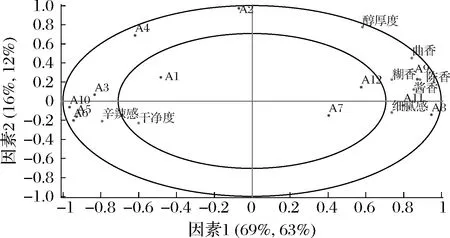

基于调味酒添加后风味物质含量发生的显著性变化,通过建立PLSR数学模型,来挖掘添加不同调味酒后风味物质与感官属性之间的相关性,该方法从OAV发生显著变化的19种物质中,选择含量变化非“反常”的12种风味物质为自变量,以8种感官指标(酱香、曲香、陈香、糊香、醇厚度、细腻感、干净度、辛辣感)得分作为因变量,最终建立了良好的多元线性回归模型。该模型自变量与因变量均位于R2=0.5及R2=1之间,且该模型第一、第二主成分共分别解释85%的X变量、75%的Y变量,表明这对主成分代表了绝大部分的变量信息,PLSR模型可以充分解释上述变量。从8种感官指标与12种风味物质的PLSR分析得分图(图5)及二者的相关载荷图中(图6)得知,不同比例窖面酒、窖底酒、老酒添加酒样分别聚为一类。

图5 风味物质与感官特征偏最小二乘回归得分图Fig.5 Score plot of PLSR for flavor substances and sensory characteristics

A1-戊酸乙酯;A2-正丁醇;A3-己酸乙酯;A4-丁酸;A5-戊酸;A6-己酸;A7-4-甲基戊酸;A8-苯乙酸乙酯;A9-3-甲基丁酸乙酯;A10-己酸丙酯;A11-2-甲基丙醛;A12-2-甲基丙酸图6 风味物质与感官特征偏最小二乘回归载荷图Fig.6 Loading plot of PLSR for flavor substances and sensory characteristics

就第一主成分而言,酱香、曲香、陈香、糊香、醇厚度、细腻感聚集于坐标轴的正相关区域,酱香、曲香、陈香、糊香、醇厚度与窖面酒(2#、3#、4#)正相关,细腻感与老酒(8#、9#、10#)正相关性较强;辛辣感、干净度聚集于坐标轴的负相关区域,与添加窖底酒(5#、6#、7#)正相关性较强。

利用载荷图(图6)结合回归系数图(电子版增强出版附件图1)阐述OAV显著变化的风味物质与8种感官属性的相关性。相关载荷图(图6)中只有位于俩椭圆之间的变量才能够被模型很好的解释,同一象限内的变量具有正相关性,相反象限内的变量被认为具有负相关性,且距离越近相关性越大。回归系数图中Bw代表X变量的重要性,X变量的回归系数越大说明它对回归模型越重要。回归系数为正值代表与响应正相关,负值代表负相关;相关系数较小的变量可以忽略;不同颜色代表不同主成分,对于所有主成分(特别是因素1、因素2、因素3)具有相同趋势响应的变量被认为是重要变量。回归系数图可见,与酱香、曲香、陈香显著正相关的物质有正丁醇(A2)、苯乙酸乙酯(A8)、3-甲基丁酸乙酯(A9),与酱香、曲香显著负相关的物质有己酸(A6)、己酸乙酯(A3)、戊酸(A5)。关于酱香味的形成学术界目前仍然没有定论[19],猜测可能与吡嗪类、呋喃类、酮类、酚类化合物以及某些高沸点酸与低沸点酯类物质有关,可能由多种物质复合呈香,在酒体中具有相对含量低、阈值低,呈酸性或中性等特点。酱香、曲香本是较相似的感官特征[20],均为酱香型白酒中重要的感官特征,本文恰好在物质基础上体现了二者的相似性。有报道[21]认为甲氧基苯类物质显陈香;与细腻感显著正相关的物质有苯乙酸乙酯(A8)、3-甲基丁酸乙酯(A9),与细腻感显著负相关的物质有己酸(A6)、丁酸(A4)、戊酸(A5);与辛辣感显著正相关的物质有己酸(A6)、戊酸(A5)、己酸乙酯(A3),与辛辣感显著负相关的物质有正丁醇(A2)、苯乙酸乙酯(A8);与醇厚度显著正相关的物质有苯乙酸乙酯(A8)、正丁醇(A2)、丁酸(A4)、3-甲基丁酸乙酯(A9),与醇厚度显著负相关的物质有己酸(A6)、戊酸(A5)。在全国食品发酵标准化中心发布的白酒风味轮中显示,辛辣感与醇厚(和)感在一定程度上决定着白酒的柔和度,但是却起着相反的作用,上述物质基础的差异一定程度上体现了二者的相反性;与糊香显著正相关的物质有正丁醇(A2)、苯乙酸乙酯(A8),与糊香显著负相关的物质有己酸(A6)。也有研究表明,糊香与吡嗪、吡咯和哌嗪类化合物有关;与干净度显著正相关的物质有己酸(A6)、戊酸(A5),与干净度显著负相关的物质有正丁醇(A2)、苯乙酸乙酯(A8)[22]。

综上所述,正丁醇(A2)、苯乙酸乙酯(A8)、3-甲基丁酸乙酯(A9)、2-甲基丙醛(A11)与酱香、曲香、陈香、醇厚度、细腻感、糊香不同程度正相关,与干净度、辛辣感不同程度负相关;戊酸(A5)、己酸(A6)与酱香、曲香、陈香、醇厚度、细腻感、糊香不同程度负相关,与辛辣感、干净度不同程度正相关;己酸乙酯(A3)与酱香、曲香、陈香负相关,与辛辣感正相关。上述物质与口感的相关性大小见电子版增强出版附件表2。由此可见,上述12种OAV值发生显著性变化的物质中,正丁醇(A2)、苯乙酸乙酯(A8)、戊酸(A5)、己酸(A6)、己酸乙酯(A3)、3-甲基丁酸乙酯(A9)、2-甲基丙醛(A11)7种物质不同程度地与各口感均具有相关性,猜测添加不同调味酒感官特征的差异形成除与风味物质种类有关外,还与相关物质量比有很大关系。

3 结论

本文在基础酒中添加不同比例的窖面酒、窖底酒及老酒,结合品评数据对不同比例调味酒对感官特性的作用进行分析。发现窖面酒、老酒添加效果与窖底酒添加有明显差异且基本呈相反的趋势,添加适量窖面酒、老酒不同程度地增强酱香、曲香、陈香、醇厚度、细腻感、糊香,减弱干净度、辛辣感,添加窖底酒则相反。另外在添加量上,窖底酒添加量需要慎重,过量添加适得其反。窖面酒添加比例过低时基本对感官属性不产生影响,如添加1%的窖面酒对8种感官属性几乎无影响,只有添加适当比例时才获得理想的效果,如添加3%窖面酒时才能使辛辣感减弱、添加6%老酒才能达到增强干净度的同时减弱辛辣感。另外添加调味酒后风味物质含量变化复杂,有含量随添加比例增加而升高的情况,但也出现了“反常”现象,其原因不排除酒体中成分复杂发生分子间相互作用的可能,有待更深入的研究。PLSR模型剖析8种感官指标与风味物质的相关性,正丁醇、苯乙酸乙酯、戊酸、己酸、己酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、2-甲基丙醛7种物质均不同程度地与各口感相关,猜测除风味物质种类外物质之间量比关系与感官特征有很大关联。本研究为调味酒相关研究积累经验、开拓思路,为勾调过程提供理论支撑。