我国动物相关法律法规对动物类中药材利用与发展的影响

2021-12-16唐溱

唐 溱

·药事管理·

我国动物相关法律法规对动物类中药材利用与发展的影响

唐 溱

国家药品监督管理局 药品审评中心,北京 100022

动物作为一种自然资源具有诸多用途。新中国成立以来,为保护动物资源、规范动物繁育养殖、防范动物疫病给公共卫生安全带来风险,我国颁布了系列法律法规。尤其是新型冠状病毒肺炎疫情以来,我国确立了有史以来最严格的野生动物利用制度,启动了多部法律法规的制修订工作,也使得动物类中药材(以下简称“动物药”)的利用将面临更为严格的审查。探讨了我国现有动物相关法律法规对动物药利用的影响,并对动物药的发展提出几点建议。

动物相关法律法规;动物类中药材;动物资源保护;动物繁育养殖;动物防疫

人类社会发展离不开对动物资源的利用。动物作为一种自然资源具有食用、毛皮利用、科研、药用和观赏等诸多价值。有的动物经过上千年的人工驯化与繁育,成为能提供肉、蛋、奶、皮毛或服务于人类生产生活的畜禽,而大多数动物因生活环境特殊、难以驯养等原因,以野生状态生活于自然界中。结合我国动物资源利用现状与生产实际,新中国成立以来,草林业、农业和药品监管等部门根据各自职能颁布了涉及野生动物保护、畜禽管理、动物防疫和动物药用等法律、法规及部门规章,以保障和促进动物资源合理、安全和可持续利用。动物入药在我国历史悠久,中医认为动物药是“血肉有情之品”,多有“行走通窜之功”,具有重要的药用价值,经过数千年发展形成了由不同种类动物的全体、组织器官、角、分泌物等组成的我国特有动物药体系。由于动物药的应用历史远早于动物相关立法,有关规定对动物药体系的利用和发展也产生了一定影响。尤其是2019年新型冠状病毒肺炎疫情发生后,我国迅速通过了《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》(以下简称《决定》),确立了我国有史以来最为严格的野生动物“禁食令”,并启动了多部法律法规的制修订工作。虽然《决定》没有禁止野生动物的药用等非食用性利用,但明确非食用性利用野生动物需按照国家有关规定实行严格审批和检疫检验。本文通过梳理现有动物相关法律、法规、部门规章及规范性文件等,探讨了有关规定对动物药利用的影响,并围绕加强动物药品种整理、重视药用动物资源保护、规范动物药生产全过程、加强动物药来源审核对动物药的发展提出建议。

1 我国动物相关法律法规概况

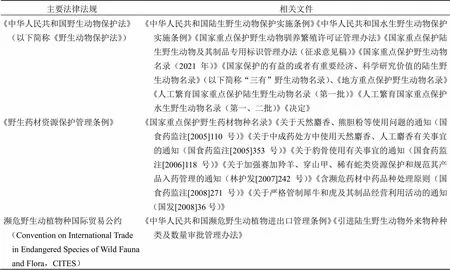

1.1 动物资源的保护

我国动物资源丰富、种类繁多,是我国资源竞争的一大优势。由于盲目追求经济发展和人们认知水平限制,早些年我国生态环境和生物多样性受到严重破坏。为保护动物资源,我国颁布了系列法律法规(表1),保护对象包括了野生动物与家养畜禽。

表1 野生动物保护相关的法律法规及相关文件

1.1.1 野生动物的保护 为保护野生动物,拯救珍贵、濒危野生动物,加强濒危野生动物进出口管理,我国颁布了包括《野生动物保护法》《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》《野生药材资源保护管理条例》等在内的法律法规。

(1)《野生动物保护法》及相关文件:我国1988年首次颁布了《野生动物保护法》,明确野生动物资源属于国家所有,是我国野生动物保护最重要的法律。经过30余年的修订完善,《野生动物保护法》以“保护优先、规范利用、严格监管”为原则,对野生动物及其栖息地保护、野生动物管理等方面进行规定,确立了我国野生动物的分类分级保护制度、捕获制度、人工繁育制度、检疫制度和标识制度等。

现行《野生动物保护法》(2018年修订)所规定保护的野生动物,是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物,在实施过程中以各类各级保护名录为依据,包括《国家重点保护野生动物名录》、“三有”野生动物名录及地方重点保护野生动物名录[1],另制定了野生动物保护实施条例等配套文件。

对于国家重点保护野生动物,分为一级和二级保护野生动物,法律规定禁止猎捕、杀害,因特殊情形(如科学研究、种群调控等)进行捕猎的,需根据保护级别申请特许捕猎证。人工繁育国家重点保护野生动物需经有关部门批准,取得人工繁育许可证。禁止出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品,特殊情况(如科学研究、人工繁育等)下的利用需经有关部门批准,并按规定取得和使用专用标识、保证可追溯、附有检疫证明。禁止生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品制作的食品,禁止为食用非法购买国家重点保护的野生动物及其制品。

对于非国家重点保护野生动物,需持狩猎证按照有关规定进行捕猎,允许人工繁育,由县级以上主管部门监督管理,在具有狩猎、进出口等合法来源证明、依法附有检疫证明的条件下可以出售与利用[2]。

此外,《野生动物保护法》明确加强对野生动物遗传资源的保护,对濒危野生动物实施抢救性保护,制定有关野生动物遗传资源保护和利用规划,建立国家野生动物遗传资源基因库,对原产我国的珍贵、濒危野生动物遗传资源实行重点保护。

(2)《决定》:新型冠状病毒肺炎疫情给我国人民生命健康和经济发展造成不可估量的损失,病毒溯源工作提示病毒来自野生动物[3]。为优先保障公民生命与社会公共安全,保护生态平衡,提高社会文明程度,我国2020年2月通过了《决定》。

《决定》的颁布意味着我国野生动物的可利用标准转向以安全性为主导[4]。《决定》在重申《野生动物保护法》和其他有关法律禁止猎捕、交易、运输、食用野生动物的有关规定并升格相应法律责任的同时,规定将“三有”野生动物以及其他陆生野生动物,包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物纳入禁止食用范围;规定全面禁止以食用为目的猎捕、交易、运输在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物;规定因科研、药用、展示等特殊情况,需要对野生动物进行非食用性利用的,应按照国家有关规定实行严格审批和检疫检验。

《决定》的发布明确了国家重点保护范围之外的普通野生动物的利用规制,为《野生动物保护法》和其他有关法律的修订确定了基本方向。新修订的《国家重点保护野生动物名录》(2021年)于2021年2月正式发布,为32年来首次重大调整。新名录在全部保留原名录所有物种基础上,新增517种(共计988种),包括国家一级保护野生动物235种、二级保护野生动物753种,新名录的发布对新增517种野生动物的经营利用提出了更高要求[5]。

(3)药用野生动物的保护:为保护和合理利用野生药材资源,我国1987年颁布了《野生药材资源保护管理条例》《国家重点保护野生药材物种名录》,确立了野生药材分级保护制度、采猎制度和经营管理制度等。条例规定国家重点保护的野生药材物种分为三级,禁止采猎一级保护野生药材物种,采猎、收购二、三级保护野生药材物种按有关部门批准的计划执行,并持有采伐证或狩猎证;一级保护野生药材物种属于自然淘汰的,其药用部分由各级药材公司负责经营管理,二、三级属于国家计划管理的品种,由中国药材公司统一经营管理。

为进一步加强濒危药材的保护与合理使用,药监部门2005—2018年发布了《含濒危药材中药品种处理原则》以及涉及犀角、虎骨、豹骨、天然麝香、熊胆粉、羚羊角、穿山甲、稀有蛇类等具体动物药品种在中药中使用的规定。

2016年我国颁布了《中华人民共和国中医药法》(以下简称《中医药法》),作为我国第一部系统体现中医药特点的法律,其中明确保护药用野生动植物资源,对药用野生动植物资源实行动态监测和定期普查,建立药用野生动植物资源种质基因库,鼓励发展人工种植养殖,支持依法开展珍贵、濒危药用野生动植物的保护、繁育及其相关研究。

(4)濒危野生动物进出口:随着环境问题全球化、国际环境公约日益增多,1973年CITES公约在华盛顿签订。CITES公约通过对其附录收载的濒危野生动植物国际贸易实施管理,保障野生动植物的生存及繁衍不受国际贸易危害。CITES公约附录收录了超过34 000个物种,根据物种濒危程度由高至低依次载于附录I、附录II和附录III,其贸易规制分别为禁止国际性贸易、管制国际性贸易和区域性管制国际贸易。我国于1980年正式加入CITES公约,成为缔约国之一。

为加强对濒危野生动植物及其产品的进出口管理,更好履行CITES公约有关责任,我国2006年颁布了《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》,CITES公约收录的物种及其衍生产品的进出口、出口国家重点保护的野生动植物及其产品贸易均受到上述条例制约。条例对濒危野生动植物的进出口主体资质、批准文件、进出口过程及违法违纪行为的处罚做出了规定。

1.1.2 畜禽遗传资源的保护 畜禽作为家养动物不存在栖息地破坏及非法捕猎等威胁,但由于外来品种引进和无规划杂交,许多具有优秀表型和遗传资源的地方品种数量减少甚至灭绝[6]。为保护和合理利用畜禽遗传资源,2005年颁布的《中华人民共和国畜牧法》(以下简称《畜牧法》)明确了我国畜禽遗传资源保护与利用的制度及相关工作的责任划分,明确制定畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库的管理办法,制定全国畜禽遗传资源保护和利用规划、畜禽遗传资源目录及畜禽遗传资源保护名录,并对畜禽遗传资源的进出境和对外合作研究利用做出了规定,相关配套文件有《种畜禽管理条例》《畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》《国家畜禽遗传资源目录》《国家畜禽遗传资源品种名录(2021年版)》。

1.2 动物的人工繁育与养殖

我国动物繁育养殖的管理主要涉及人工繁育野生动物和养殖畜禽。野生动物的人工繁育养殖主要遵循《野生动物保护法》等有关规定,家养畜禽的养殖需遵守《畜牧法》,相关法律法规见表2。

表2 动物繁育养殖相关的法律法规及相关文件

1.2.1 野生动物的人工繁育 人工繁育国家重点保护野生动物和非重点保护野生动物除了上文“(1)”项下所述,《野生动物保护法》明确对人工繁育技术成熟稳定的国家重点保护野生动物,经科学论证后将纳入人工繁育国家重点保护野生动物名录,对列入上述名录的野生动物及其制品,可凭人工繁育许可证、专用标识出售和利用(《决定》禁止食用)。目前,《人工繁育国家重点保护陆生野生动物名录》公布了第一批,共9种陆生野生动物;《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》公布了2批,共24种水生野生动物。

《野生动物保护法》明确了其所指“野生动物”的人工繁育与养殖制度,但其他野生动物的相关要求没有明确。《决定》发布后,国家林草局公布了《关于规范禁食野生动物分类管理范围的通知》(林护发[2020]90号),明确了禁止以食用为目的养殖的野生动物45种,允许用于药用、展示、科研等非食用性目的养殖的野生动物19种(即刺猬、猪獾、狗獾、豚鼠、海狸鼠、蓝孔雀、中华蟾蜍、黑眶蟾蜍、齿缘龟、锯缘摄龟、缅甸陆龟、黑眉锦蛇、眼镜王蛇、乌梢蛇、银环蛇、尖吻蝮、灰鼠蛇、滑鼠蛇、眼镜蛇),通知同时强调将同有关部门分类制定管理措施和养殖技术规范,加强政策指导和服务,强化日常监督管理,严格落实防疫检疫相关要求。

1.2.2 畜禽的养殖 《畜牧法》规定其适用范围为列入畜禽遗传资源目录的畜禽,另蜂、蚕的资源保护利用和生产经营亦适用。《畜牧法》全面规定了畜牧业的生产经营范围、养殖用地和生产经营条件,包括应具备有一定的饲养条件和生产规模的畜禽养殖小区和养殖场,配有专业标准的生产设备,具备可以预防疫病的基本条件,配有专业的畜牧兽医技术人员等。对于畜禽用的饲料和饮水,农业部公告第176、1218、1519号和农业农村部公告第194号规定了限制添加的物质目录。对于兽药,农业农村部公告第250号规定了食品动物禁用的兽药及其他化合物清单,农业部公告第235号规定了动物性食品中兽药最高残留限量。

2020年5月,农业农村部发布的《国家畜禽遗传资源目录》首次明确了我国33种家养畜禽种类,包括传统畜禽17种(猪、普通牛、瘤牛、水牛、牦牛、大额牛、绵羊、山羊、马、驴、骆驼、兔、鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑)和特种畜禽16种[梅花鹿、马鹿、驯鹿、羊驼、火鸡、珍珠鸡、雉鸡、鹧鸪、番鸭、绿头鸭、鸵鸟、鸸鹋、水貂(非食用)、银狐(非食用)、北极狐(非食用)、貉(非食用)]。为实施好《国家畜禽遗传资源目录》,2021年发布了《国家畜禽遗传资源品种名录(2021年版)》,包括现有33种畜禽的地方品种、培育品种及配套系、引入品种及配套系共计897个。

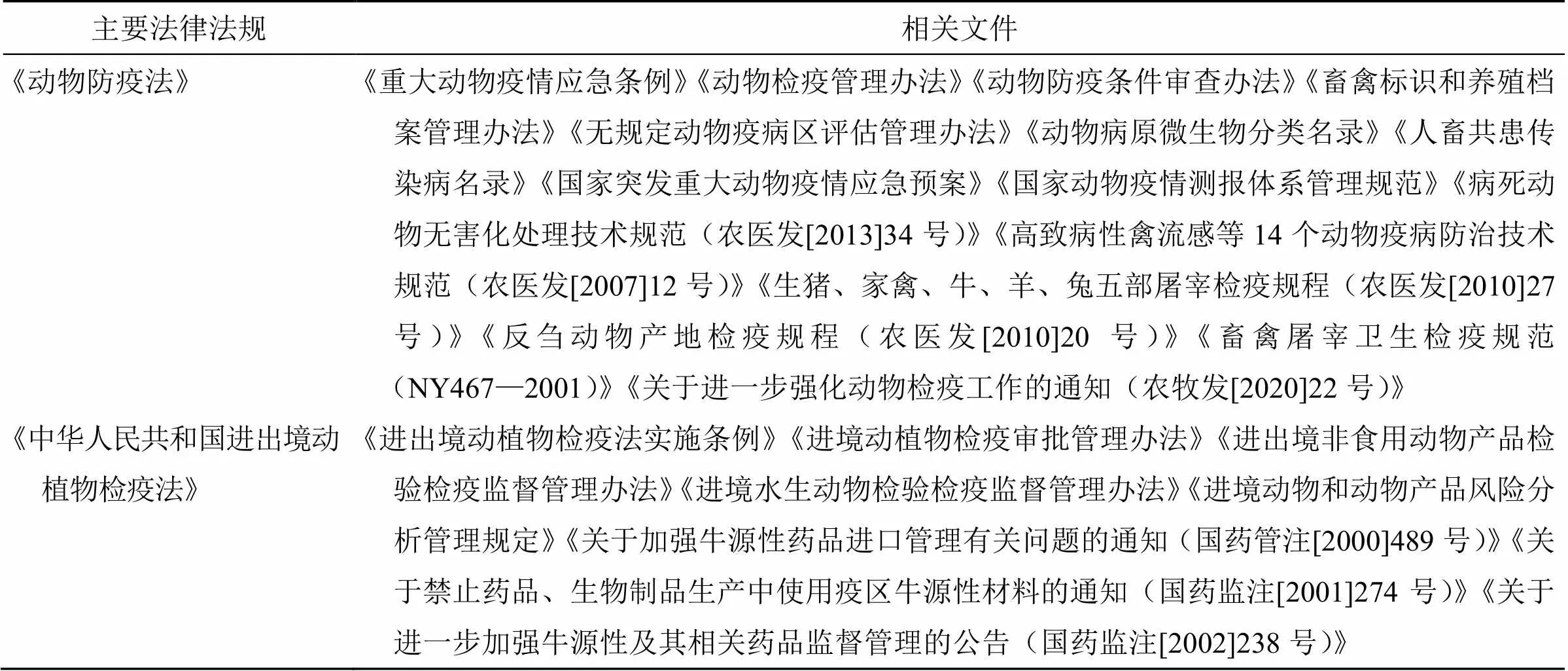

1.3 动物的防疫

动物携带的病原微生物种类和危害性要远高于植物,通过与患病动物直接接触或经由动物媒介和污染的空气、水、食品等可传染给人类[7],据统计,新发的人类传染病中从动物感染到人类的病原体占比达75%~80%[8]。为加强动物卫生检疫、保障公众健康、防止畜禽疫病传播,我国颁布了《中华人民共和国动物防疫法》(以下简称《动物防疫法》)、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》等法律法规(表3)。

表3 动物防疫相关的法律法规及相关文件

1.3.1 《动物防疫法》及相关文件 《动物防疫法》所称“动物”包括家畜家禽和人工饲养、捕获的其他动物,该法对动物疫病的预防控制、动物和动物产品的检疫、病死和病害动物产品的处理、动物诊疗及兽医管理等进行了规定,另颁布了《动物检疫管理办法》《畜禽标识和养殖档案管理办法》《动物病原微生物分类名录》《人畜共患传染病名录》等多个配套文件。针对高发动物疫病制定了《高致病性禽流感等14个动物疫病防治技术规范》,对常见畜禽制定了《生猪、家禽、牛、羊、兔五部屠宰检疫规程》等。

为规范做好《国家畜禽遗传资源目录》所列畜禽的检疫工作,农业农村部2020年发布了《关于进一步强化动物检疫工作的通知》(农牧发[2020]22号),其中对属于国家规定的16种特种畜禽包括水貂、银狐、北极狐、貉等非食用动物制定了《水貂等非食用动物检疫规程(试行)》,明确了马、驴、骆驼、梅花鹿、马鹿、羊驼依照《畜禽屠宰卫生检疫规范》(NY467—2001)进行屠宰检疫,其他畜禽的产地检疫、屠宰检疫按照现行规程规定执行。

《决定》发布后,2021年1月通过的《动物防疫法》修订草案中大幅增加了关于防范人畜共患传染病和加强野生动物防疫检疫监管的内容,并增加野生动物保护主管部门作为人畜共患传染病名录的制定部门,以统筹做好家畜家禽、野生动物和人的疫病防控工作[9]。新修订《动物防疫法》明确因科研、药用等特殊情形需要非食用性利用野生动物的,应按国家有关规定报动物卫生监督机构检疫,检疫合格后方可利用;人工捕获的野生动物应按规定检疫合格后方可饲养、经营和运输;屠宰、经营、运输的动物,以及用于科研、展示等非食用性利用的动物,应附有检疫证明;经营和运输的动物产品(包括动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等)应附有检疫证明、检疫标志。

1.3.2 进出境动物的防疫 经济全球化使各国间的动植物资源贸易往来日益频繁,为防止动物传染病、寄生虫病及植物危险性病、虫、杂草以及其他有害生物传入、传出国境,我国颁布了《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及相关配套文件,确立了我国动植物进境检疫、出境检疫、过境检疫和携带、邮寄物检疫的相关要求。

针对20世纪90年代在全球爆发的疯牛病,国家药品监督管理局于2000—2002年发布了《关于加强牛源性药品进口管理有关问题的通知》(国药管注[2000]489号)、《关于禁止药品、生物制品生产中使用疫区牛源性材料的通知》(国药监注[2001]274号)、《关于进一步加强牛源性及其相关药品监督管理的公告》(国药监注[2002]238号),对使用牛源性材料为原料、辅料等制备的药品、生物制品、中成药等提出了若干规定。

2 动物相关法律法规对动物药利用的影响

2.1 限制了部分动物药的开发与利用

动物药经过历朝历代的发展种类和数量得以逐步丰富,至明代《本草纲目》收录的动物药已达440种,清代《本草纲目拾遗》又增载动物药122种。新中国成立后,一些地方及少数民族使用的动物药被挖掘,动物药数量较清代又有了空前增加,现今已知的我国药用动物涵盖了11门、414科、879属、1581种的动物,其中陆栖动物1295种、海洋动物275种[10]。

我国申报中药新药需参照《中药注册分类及申报资料要求》(国家药监局2020年第68号)的有关要求。一般情况下,由国家药品标准、药品注册标准以及省、自治区、直辖市药材标准收载的动物药可用于中药新药的研究与生产,未被上述标准收载的需按照国家药监局2020年第68号中注册分类“1.3新药材及其制剂”进行研究申报。但随着国家对濒危野生动物资源保护和动物疫病防范相关制度的不断完善,一些动物药的开发与利用也受到了不同程度的限制。

2.1.1 源自珍稀濒危野生动物的动物药 《野生动物保护法》、CITES公约、《野生药材资源保护管理条例》相关保护名录收录的野生动物中很多具有药用价值,表4列举了其中受重点保护的野生药用动物。为落实国家保护濒危野生动物和野生药材的有关规定,国家药品监督管理局2008年发布的《含濒危药材中药品种处理原则》明确严格限制濒危的、野生药材在中成药生产中的使用。2020年发布的《中药新药用药材质量控制研究技术指导原则》中再次强调使用源自野生动植物的药材,应符合国家关于野生动植物管理的相关法规及要求,中药新药原则上不使用源自珍稀濒危野生动植物的药材。

针对资源问题突出的动物药品种,国食药监注[2005]110号规定天然麝香、熊胆粉在中成药中的使用范围,须严格限定于特效药、关键药等重点中成药品种。国食药监注[2006]118号规定处方中含豹骨的已上市中药品种,非内服中成药一律将豹骨去掉,不用代用品;内服中成药可根据具体品种的有关情况进行研究和申报。林护发[2007]242号明确赛加羚羊角、穿山甲片和稀有蛇类只能用于生产经批准的中成药、产品或在定点医院临床使用,须在其最小销售单位包装上加载“中国野生动物经营利用管理专用标识”后方可进入流通。2020年穿山甲已从国家二级保护野生动物升为一级,并从《中国药典》2020年版中移除。

表4 重点保护的野生药用动物(包括但不限于此表内容)

动物药材标准包括国家药品标准、药品注册标准以及省、自治区、直辖市药材标准

Animal TCM specifications refer to state drug specifications, drug registration specifications published by NMPA, TCM materials specifications published by provincial department

当然,随着人工繁育研究取得进展,一些野生资源濒危的物种实现了人工养殖,如梅花鹿和马鹿不仅纳入了人工繁育国家重点保护野生动物名录,同时也列入《国家畜禽遗传资源目录》的“特种畜禽”之中,可按照相关法律规定进行利用。

2.1.2 存在生物安全风险的动物药 近年来,动物疫病在全世界范围内呈现高发、多发、变异病原、新发病原不断出现的态势。为防止疯牛病通过用药途径在我国传播,国家药监局发布了《关于进一步加强牛源性及其相关药品监督管理的公告》(国药监注[2002]238号)等通知,规定使用牛源性材料为原料或辅料、赋型剂制备的药品、生物制品、中成药等品种申报上市许可等申请,牛源性材料应来自没有发生疯牛病疫情的国家,不得取自于高危险性的牛组织,如牛脑、脊髓、眼睛、胎盘等组织器官(“牛脊髓”为部颁标准收载的药材),所用牛的牛龄应在18个月以内,已对牛群采取有效的监控措施等。

夜明砂(蝙蝠科多种蝙蝠的干燥粪便)作为来源于蝙蝠的动物药,近些年也受到一定争议。有报道科学家从全世界200种蝙蝠身上发现了近4000种不同的病毒,各种冠状病毒就超过了500多种[11]。夜明砂药材已无国家标准,目前黑龙江等多个省废止了夜明砂的地方药材标准,仅有7个省保留了夜明砂的地方药材标准[12],《中国药典》2020年版中也没有收载处方含夜明砂的中成药。

2.2 规范了动物药的来源与资质

《国家畜禽遗传资源目录》首次明确33种家养畜禽以后,我国动物来源基本可划分为野生动物、33种畜禽和其他3种情形。动物来源不同,需遵循的法律法规及利用所需资质也不同(表5)。

2.2.1 来源于野生动物的动物药 利用来源于野生动物的动物药应按照国家有关规定实行严格审批和检疫检验,除了符合“2.1.1”项所述,根据不同法律法规还需具备相应的资质。属于《野生动物保护法》规定的特殊情形需捕获和利用国家重点保护野生动物的,需具备特许捕猎证,利用需经批准取得使用专用标识、附有检疫证明。属于国家重点保护野生药材来源应为所规定的药材公司。进口来源的需符合CITES公约及《濒危野生动植物进出口管理条例》等规定,具备相应资质及批准文件。属于“三有”野生动物、地方重点保护野生动物等非国家重点保护野生动物的,应具备狩猎、进口等合法来源证明、检疫证明。

表5 动物药来源的划分

利用源自人工繁育野生动物的动物药,属于人工繁育国家重点保护野生动物名录的应具备人工繁育许可证、专用标识、检疫证明等。属于林护发[2020]90号明确的19种允许非食用性目的养殖的野生动物(药用动物包括刺猬、中华蟾蜍、黑眶蟾蜍、乌梢蛇、银环蛇、眼镜蛇等),应符合检疫等相关管理规定。

2.2.2 来源于畜禽的动物药 33种家养畜禽不仅是食物等的来源,也是重要的药用动物。17种传统畜禽中的猪、普通牛、水牛、牦牛、绵羊、山羊、马、驴、兔、鸡、鸭等和16种特种畜禽中的梅花鹿、马鹿等均为药用动物,应符合《畜牧法》及相关文件中养殖、检疫等规定,严格执行国家对于禽畜用的饲料、饮水、添加剂和兽药等的有关要求。

2.2.3 其他 如“狗”没有列入《国家畜禽遗传资源目录》,但相关部门也解释说明“狗”不属于野生动物,虽然如何管理还不明确,但目前没有禁止其药用。

2.3 推进了药用动物的人工养殖

为保护野外种群,《野生动物保护法》明确利用野生动物及其制品的,应当以人工繁育种群为主。由于人才匮乏、基础研究薄弱,我国在药用动物的繁育养殖基地建设、标准规范制定等方面起步较晚[13]。有文献报道《中国药典》2020年版一部收载的103种药用动物中,仅有22种(除家养畜禽外)建立了选育养殖相关标准,其中鹿、鳖、蜜蜂占全部标准的半数以上,土鳖虫、水蛭、金钱白花蛇、全蝎、蟾酥5种动物药均仅有1项相关标准,九香虫、乌梢蛇、地龙、虫白蜡、海龙、海螵蛸、桑螵蛸、斑蝥、蝉蜕、蕲蛇等均无相关标准[14]。

《决定》发布后意味着我国对野生动物利用的理念已开始由保护性利用转向限制性利用。随着野生动物相关法律法规的修订完善,新修订《国家重点保护野生动物名录》收载动物物种数量的大幅增加,未来对野生动物非食用性利用的审查将会越来越严格。《中医药法》鼓励发展药材人工种植养殖,《中药新药用药材质量控制研究技术指导原则》中也建议中药新药应严格限定使用源自野生动物的药材。因此,无论是出于保护野生动物资源或是防范生物安全风险的目的,推进药用动物的人工繁育与养殖将是保障中药产业安全可持续发展的重要措施和未来方向。

2.4 强化了动物药的检疫管理

动物药涉及的动物种类多、来源广,防疫检疫问题较为复杂。笔者分析了具有药材标准的300余种动物药的基原,来自脊索动物门的动物药最多(69%),其次是节肢动物门(21%)、软体动物门等。脊索动物门中,哺乳类动物最多(61%),其次是爬行类(19%)、鸟类(12%)、两栖类(4%)和鱼类(4%)。哺乳动物作为动物药来源最多的一类,同时也最容易携带各种传染性致病因子[15],传染病中以动物为传染源的大多来自哺乳动物。作为动物药来源第2多的节肢类动物也是诸多传染病的传播源,如流行性乙型脑炎、莱姆病、疟疾、登革热等。此外,巨大的野生动物资源体系还隐藏着更多未知的生物安全风险,导致野生动物疫病更加具有复杂性和多样性[16]。

动物防疫检疫相关要求在《野生动物保护法》《动物防疫法》《畜牧法》等均已有规定,但由于部分法律法规对所规定动物的范围不明确,导致有些动物及动物产品是否需要检疫没有明确规定。此外,目前制定的产地和屠宰检疫规程数量及适用范围有限,以及野生动物检疫工作的复杂性,也使得动物检疫在实际操作过程中存在诸多困难[17]。随着《决定》及新修订《动物防疫法》重申药用等非食用性利用野生动物需检疫合格后方可利用,未来动物药的利用将面临最严格的检疫审查。

3 对动物药发展的思考

3.1 整顿动物药品种,提升质量标准

据统计,《中国药典》2020年版一部、四部和卫生部药品标准(即部颁标准)收载的动物药共119种,而地方药材标准(即省、自治区、直辖市药材标准)另收载的动物药近200种(不含与上述119种动物药重复的品种)[18]。地方药材标准对满足临床的地区性用药特色需求等起到了积极作用,但其中部分品种不乏存在与国家标准同名异物或同物异名、无本地区临床习用历史、非我国传统习用等问题。近20年来,《中国药典》2000—2020年版中动物药的收载比例已由9.47%下降到7.77%[19],对于动物药数量更多的地方药材标准,更应加强管理。

食药监办药化管[2015]9号要求对已发布地方药材标准开展清理工作,及时废止无本地区临床习用历史、已有国家标准、非我国传统习用等不适宜收载入地方药材标准的品种。一些学者也指出,部分取材偏门的动物药作为药物使用是古代医家出于玄学的考虑,应重新审视和评估其临床价值,对确实存在临床价值的品种应进一步研究其机制,寻找代用品,对使用不广泛、临床疗效不明确的品种,应考虑顺应时代要求予以淘汰[20]。此外,对于药材标准中基原包括了“近缘”物种的动物药,应考虑从安全有效性和资源等角度,认定行业认可的药用动物资源,统一拉丁学名。对于药材标准不能有效控制质量的,应根据动物药自身特点,结合生物化学、分子生物学、细胞生物学等相关领域知识开展真伪鉴别和质量评价提升工作,提高动物药的质量标准。

3.2 完善药用动物资源保护体系及相关制度,推进人工养殖

药用动物资源的匮乏已经严重制约了中医药事业的发展,为避免再出现一些动物药资源濒危及“无药可用”的局面,保障中药产业可持续发展,应完善药用动物资源保护体系。对于野生药用动物资源,应建立保护措施,规范捕获和利用制度,及时更新完善《野生药材资源保护管理条例》及配套名录。参考我国对畜禽遗传资源的保护,应建立药用动物遗传资源的保护制度,建立药用野生动物资源种质基因库,对原产我国的珍贵、濒危野生药用动物遗传资源实行重点保护,保护和规范药用动物遗传资源的进出境和对外合作研究利用。

对于临床价值突出的动物药,应加大人工繁育养殖研究的支持力度,推进养殖基地建设和繁育标准建立,促进转变资源利用模式,以人工繁育种群替代野生来源。对于珍稀濒危的动物药,还应加强代用品的研究,鼓励企业和高校积极参与研发,加大相关科研投入,促进成果转化。

3.3 规范动物药生产全过程,落实检疫要求

建立动物药生产全过程规范是加速推动野生资源向驯化养殖转变,保障动物药安全、有效、质量稳定和可持续利用的重要措施。目前,我国药用动物在人工繁育养殖、生产加工等方面的标准规范还不能满足实际需求,应结合多学科、多领域、多技术围绕动物药生产全过程开展相关研究。除了关注药用动物的品种选育、生活环境、饲养条件(饲料、水、兽药、添加剂等)等养殖过程,还应关注动物药的采收加工、炮制和包装运输,尤其是加工炮制过程中是否有可以灭活细菌病毒的高温处理等工艺。有关部门和企业、科研单位应加速制定动物药养殖、采集、贮存和初加工的技术规范、标准,加强对动物药生产流通全过程的质量监督管理,推进动物药生产全过程实现规范化和标准化。

无论是源自家养畜禽或野生动物的动物药,均应按照《决定》《动物防疫法》落实动物及相关制品的检疫要求,加快制定常用药用动物的疫病防治技术规范及产地检疫、屠宰检疫规程。不同种类的药用动物应根据其物种特性与疫病流行的特殊性实施综合性防控,对于动物药中来源最多、最容易携带各种传染性致病因子的哺乳类动物,应加大疫病监测力度,拓宽疫病监测能力,加快制定人畜共患传染病名录。尤其是野生来源的动物药,还应考虑要求由专业人员实施采收,并经安全性检疫后方可进入流通领域。

3.4 加强动物药来源资质的审核

《决定》发布后有关部门已统一开始对从事野生动物经营利用的机构进行全面整顿,依法清理已核发的许可证件和文书,专用标识制度也拟做出调整。为防止非法来源的动物药混入市场,应加强动物药来源资质的审核,尤其是对于中药新药,《中药注册分类及申报资料要求》1.3.7.1项规定应提供药材/饮片、提取物等处方药味来源证明文件。

对于野生来源的动物药,应结合其是否属于保护品种及保护级别,重点关注是否具备相应的捕猎资质、专用标识和检疫证明,供应商是否符合有关规定等。对来源于人工繁育养殖的动物药,应重点关注是否具备所需的人工繁育许可证、专用标识、检疫证明等。家养禽畜还需符合《畜牧法》及相关文件的要求。

4 结语

中医药是中华文明的瑰宝,凝聚着中华民族的博大智慧,其中动物药更是我国特色的重要战略储备资源。对于动物药的发展,应遵循中医药发展规律,传承精华,守正创新。一方面对应用广泛、有明确临床价值的动物药,应加强野生资源保护,规范野生资源利用,加快推进人工繁育、养殖、采集、加工及贮存等技术规范的建立,落实国家对动物防疫检疫的要求。另一方面,在近年来全球传染病高发的背景下,也应从获利/风险的角度重新审视一些动物药的利用,加强动物药材标准的管理和提高,推动中医药事业和产业高质量发展。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 曹兴华. 野生动物保护法律体系之完善 [J]. 行政与法, 2020(6): 91-103.

[2] 于鲁平. 全面禁食野生动物的法律解读及相关产业的风险应对建议 [J]. 环境保护, 2020, 48(6): 31-35.

[3] 蒋志刚. 新型冠状病毒肺炎对野生动物疫病立法执法与管理的启迪 [J]. 生物多样性, 2020, 28(2): 256-261.

[4] 张亮. 论普通野生动物利用的法律规制: 以全国人大常委会的决定文本为展开 [J]. 行政法学研究, 2020(4): 95-104.

[5] 卢昌彩. 《国家重点保护野生动物名录》调整后的影响与对策 [J]. 中国水产, 2021(6): 43-45.

[6] 马月辉, 吴常信. 畜禽遗传资源受威胁程度评价 [J]. 家畜生态, 2001, 22(2): 8-13.

[7] 汪明. 人畜共患寄生虫病危害与公共卫生意义(上) [J]. 动物保健, 2006(8): 16-17.

[8] 余思义, 蔡双双. 人畜共患病预防控制的现状和综合防制策略 [J]. 中国预防医学杂志, 2009, 10(6): 552-555.

[9] 贺红. 解读2021版动物防疫法 [N]. 中国国门时报, 2021-03-31(3).

[10] 陈天羽, 杨学连, 陆昕怡, 等. 我国药用动物品种沿革与发展 [J]. 中国中医药信息杂志, 2015, 22(3): 1-5.

[11] 朱颖, 缪小平. 新型冠状病毒肺炎的研究和防控进展 [J]. 华中科技大学学报: 医学版, 2020, 49(2): 151-155.

[12] 李灿, 周跃华. 夜明砂药材标准及炮制规范的现状及相关问题探讨 [J]. 中国新药杂志, 2020, 29(16): 1851-1855.

[13] 周益权, 瞿显友, 杨光, 等. 我国药用动物繁育标准现状及其关键问题探讨 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41(23): 4474-4478.

[14] 张恬, 郭宇博, 李军德. 动物药材生产及产地加工技术标准体系建设 [J]. 中草药, 2019, 50(18): 4490-4494.

[15] 昝珂, 王丹丹, 李耀磊, 等. 动物类中药材生物安全现状及风险防控分析 [J]. 中国药事, 2020, 34(11): 1275-1280.

[16] 万遂如. 必须高度重视野生动物疫病的防控 [J]. 养猪, 2020(5): 1-6.

[17] 隋如意. 国外动物防疫法律体系特点对我国动物防疫法的启示 [J]. 畜牧兽医科技信息, 2020(3): 9-10.

[18] 王丹丹, 昝珂, 魏锋, 等. 动物类中药材使用情况及常见质量问题探讨 [J]. 中国药事, 2020, 34(11): 1281-1298.

[19] 赵润怀, 贾海彬, 周永红, 等. 我国动物药资源供给现状及可持续发展的思考 [J]. 中国现代中药, 2020, 22(6): 835-839.

[20] 盘莉. 陈可冀: 辩证看待动物类中药发展 [J]. 中国处方药, 2010, 8(1): 27-28.

Influence of legislations related to animal on utilization and development of animal traditional Chinese medicine in China

TANG Zhen

Center for Drug Evaluation, National Medical Products Administration, Beijing 100022, China

Animals have many uses as a kind of natural resource. Since the founding of the People’s Republic of China, a series of legislations related to animal are published to protect animal resource, regulate animal breeding, and prevent public health risks caused by animal epidemics. In particular, since the outbreak of COVID-19, the strictest utilization regime of wild animals in history has been established and the revision of several legislations has been initiated, which will also make the utilization of animal traditional Chinese medicine (animal TCM) face stricter scrutiny. In this paper, the influence of existing legislations related to animal on the utilization of animal TCM was discussed, and some suggestions were put forward for the development of animal TCM.

legislations related to animal; animal traditional Chinese medicine; animal resource conservation; animal breeding; animal epidemic prevention

R288;R282.74

A

0253 - 2670(2021)24 - 7718 - 10

10.7501/j.issn.0253-2670.2021.24.034

2021-10-10

唐 溱(1990—),助理研究员,审评员,研究方向为中药、天然药药学技术审评。Tel: (010)85242884 E-mail: tangqin@cde.org.cn

[责任编辑 崔艳丽]