从出土《球场山亭记》碑论中唐福州城市公共园林

2021-12-16沈伟棠昌庆元陈小英

沈伟棠 昌庆元 陈小英

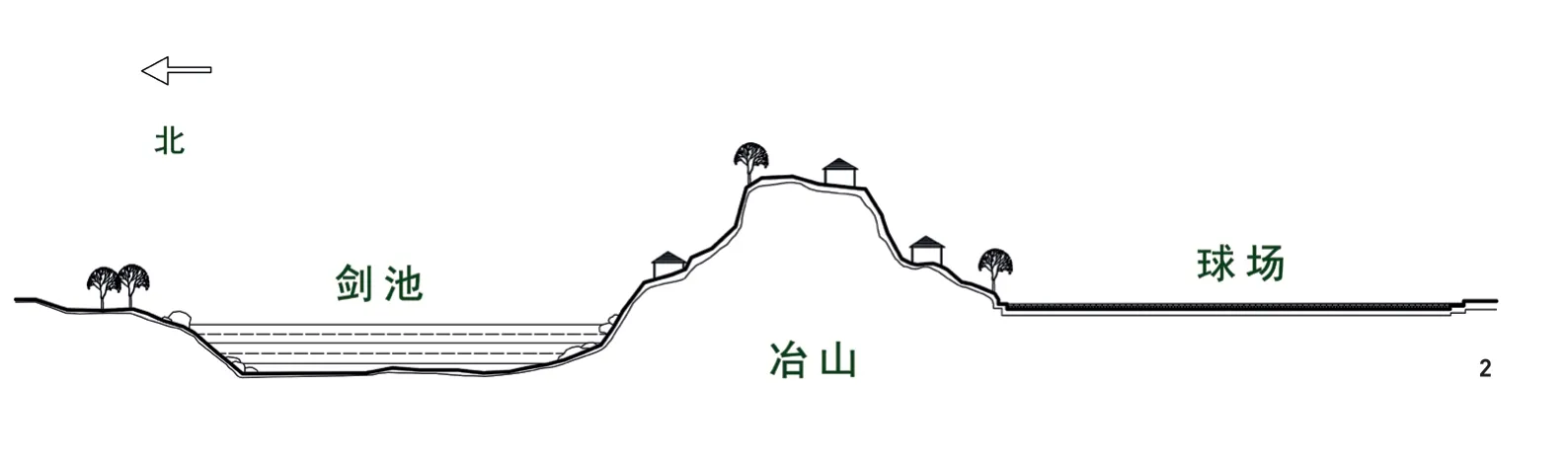

中唐福州球场山亭能重回人们的视野,缘于1958年《球场山亭记》碑①的出土。该碑(图1)现藏于福建省博物院,为现存闽中金石年代之最,亦是福州城市公共园林②建设的最早史料。其正面碑文是为唐元和八年(813年)福州刺史裴次元建造球场山亭而写的亭记,叙述了修建山亭的整个过程和所造二十九景的名称。其背面碑文则是唐大中十年(856年)福州刺史杨发补刻的当年裴次元所写的亭序和二十首咏景诗。

图1 唐《球场山亭记》残碑(福建省博物院藏)

目前对《球场山亭记》碑文的考释业已完成。20世纪90年代学者陈叔侗结合宋代梁克家所著《三山志》对碑文的记载,对碑文进行了全面深入地考辨,使得原来难以识读的金石残碑变成了可资利用的出土文献[1]。其中有一个简单的事实非常清楚:此碑为球场山亭的一部分,其碑文原是为球场山亭的建成而写的一篇园记。此碑蕴含着中唐时期丰富的园林文化信息,本是重现被湮灭在时间长河中的球场山亭的绝佳线索。令人遗憾的是,至今未见由碑及园、由园及人的专题研究。而这项工作的开展,不仅能弥补福州球场山亭研究的一个缺环,还能对理解中唐时期地方城市公共园林兴起有所助益,这就是本文的出发点。

1 球场山亭的设计意匠与公共属性

“山亭”乃是唐人以部分特征指代园林整体的一种称谓,意为以山为主体进行建造的园林类型。“球场”即唐代流行的体育娱乐空间──马球场,在此与“山亭”搭配,表示山亭紧随球场而建且紧邻球场。这座球场山亭唐时“在州东百步”,遗址位于现福州中心城区鼓屏路以东、冶山路以南的冶山。虽经累代修整,冶山山体逐渐卑小,但是,如图2所示冶山周边“中间凸起,南北平夷”的基本地形特征至今并没有改变。

图2 唐代福州球场山亭地形剖面示意图(袁鹏绘)

由此再结合唐《球场山亭记》碑文,就可推想出当年裴次元规划设计这座山亭的意匠所在。裴次元修建山亭之前,冶山之南是偌大的新建马球场,冶山之北则是有数里之广的剑池古迹,但是“迥拔凌霄汉”的冶山横亘其间,使得南北两边区域各自分离,人员也无法往来穿梭。当时裴次元已清晰地意识到这一问题的存在,为此“公至是或日一往焉,或再往焉。扪萝蹑石,不惮危峭”③,这是说裴次元不惧危山险岩,深入冶山实地考察地形地貌,甚至一日多次前往踏访以熟悉对象。据碑文记载,在这样反复勘察和考量之后,他对周边情况已了然于心,球场“其北乃接山麓,翳荟荒榛”,且冶山“维石岩岩,峰峦巉峭耸其左,林壑幽邃在其右。是用启迪高深,必尽其趣;建创亭宇,咸适其宜”。他发现冶山是理想的造园之地,在此山上修建山亭能巧妙地贯通山南球场和山北剑池,达到毕其功于一役的成效。随后,他便将这一设想付诸实施,碑文有言:“转石而峰峦出,浚坳而池塘见,高亭结构而虚敞,为潭、为洞、为岛、为沼,窈窕深邃,安可殚极。”碑文记载的裴次元造园过程和效果也印证了这点:“以智授匠,以词授吏,不移日经时而创”,整个山亭的设计因循自然,又巧师造化,加之指导有方,造园进展顺利,较快地完成了该项目的建设任务。

碑文记载显示山亭曾造二十九景:望京山、观海亭、双松岭、登山路、天泉池、玩琴台、筋竹岩、枇杷川、秋芦岗,桃李坞,芳茗原、山阴亭、涵清洞、红蕉坪、越壑桥、独秀峰、筼筜坳、八角亭、白土谷、磐石椒、涟漪亭、东阳坡、分路桥、乾冈岑、木瓜亭、石堤桥、梅榴亭、松筠陌、夜合亭。二十九景中,有七亭、三桥、一山、一池、一台、一路、一峰、一岭、一岗、一岑、一岩、一洞、一坡、一原、一坪、一椒、一陌、一川、一谷、一坳、一坞。七亭中,观海亭按常例应在冶山的高处。山阴亭应在冶山的北坡上,因为古人山之北称为“阴”。八角亭的形制应该和西安中堡唐墓出土八角亭相仿。涟漪亭应该近山北的剑池。木瓜亭、梅榴亭与夜合亭应该都是以亭旁的植物来取名的。

这些景观早已湮没无存,遗留者唯有裴次元的咏景诗。裴次元当时对前二十景取名赋诗,每章6句,题于亭壁。下列五景,山亭碑的背面留有清晰且完整可辨的吟咏之作。

《双松岭》:“郁郁后凋容,亭亭信双美。风过寒雨声,岁深鳞甲起。得地高岭旁,干云势何已。”意为2棵起了鳞甲的老松在寒风冷雨中傲立于高岭之上,直干云端,更显经年的风姿。此般景致裴次元应该是依自然地势和树木而造景。

《筋竹岩》:“檀峦抱贞心,耸干幽岩侧。既□如玉姿,更表凌霜色。他时结口成,鸣凤来栖息。”意为筋竹穿插耸立于檀峦与幽岩之间,冬日不惧风霜而亭亭玉立,夏时丛竹成荫而作鸣凤的栖息地。竹石与松岩已是唐代常见的造景题材。

《芳茗原》:“族茂满东原,敷荣看膴膴。采□得菁英,芬馨涤烦暑。何用访□山,岂劳游顾渚。”意为东原的成片茶树长势茂盛,采撷其芬芳沁人的芽尖做茶可涤荡夏暑。此景中成片的茶树既可作为观赏植物,也可作产茶之用。

《越壑桥》:“成梁度层岑,架空临绝壑。雨口见云横,天清想虹落。每上意□飘,下看烟漠漠。”意为一桥飞架绝壑层岑之间,雨中如横云,看去让人想如落虹。仰观桥身顿生飘然之感,俯瞰则云烟一片。此景中桥是最核心的造景元素,因它而产生了观景视角的变化。

《磐石椒》:“萦叠倚山颜,履危登岝峉。上□红艳枝,下蹑苍苔迹。坐久好□来。落英纷幂幂。”此章主要描绘作者在磐石椒的游赏体验,造景的核心元素是磐石椒。

此外,《三山志》还记录了《天泉池》的前4句:“游鳞息枯池,广之使涵泳。疏凿得蒙泉,澄明睹秦镜。”意为游鱼栖息于荒败淤塞的池中,开拓湖面疏浚淤泥之后挖得一汪清泉,有如秦时之明镜。裴次元组织力量治理原有的剑池,使开阔清澈的水体成了山北主要的观赏对象,也使得球场山亭成为名副其实的山水园林。

裴次元这样充分依托自然条件,巧加改造利用,就地取材造景的方式,后任者杨发在石碑的背面刊刻裴次元等同僚的咏景诗时,将其概括为“是用启涤高深,必尽其趣;建创亭宇,咸适其宜”。其与同时期另一位风景园林大师柳宗元“逸其人,因其地,全其天”[2]的营造观念如出一辙。总之,经裴次元一番精心设计和营造之后,冶山已南北相属,山亭已路桥连绵,亭台起伏,加之周边景点陪衬,已呈现出景致错落、山水宜人的审美境界。

地形地貌是郊野园林设计中最为基础的结构性要素,直接影响着整座园林的空间构成和人在其中的感受。当冶山上下聚集着山、水、亭、路、桥、台、岭、池、川、岩、冈、谷、坡、原等丰富的景观元素之后,这座山亭的建成带来两大显著变化。

1)冶山地形的看台作用得以彰显。如图2所示,此处原为以冶山为中心的凸地形,从山南山北来看,它是一个自然的凸起元素,本身不需要有意强调便容易成为人们的关注焦点。而对立于冶山之上的人们来说,其明显高于山南的球场和山北的剑池,借以获得一个居高临下的观景视角,尤其便于观看冶山之南的马球比赛。

2)激活冶山区域的整体审美效果。作为规划设计者,刺史裴次元颇具匠心,利用冶山周围的湖山之胜,新构山亭诸景,从而将原本的山体之隔转换成贯通山南新建球场与山北剑池史迹的连缀之带,也就意味着在福州城东的近郊为市民营造了集自然和人文为一体的大尺度的公共风景游憩区。

如此意匠不禁让人赞叹刺史裴次元卓越的规划设计水准,从中亦可知他身后被朝廷赠谥的“工部尚书”称号是名副其实,而非浪得虚名。综合各种史料,可知裴次元贞元年间入进士,初官吏部员外郎、司封郎中,后授京兆尹。元和六年(811年)以太府卿(从三品)出任为福建都团练观察处置使(后称为“刺史”)。他在福建任上还有一项功绩为后人称颂,即在修建球场山亭的同年(813年),他在莆田水南红泉界率众筑堰储水,围垦造田,将饱受海水侵灌的壶公洋开发成南洋平原。尔后民众感其德,立庙祀之。

唐代以前,不论皇家大型苑囿,还是公卿贵族的私家花园,都只为特定的上层社会所拥有,所以园林一直是少数人的特权品,也是个人或家族权势的象征。但是,裴次元所建的这座位于城东近郊的球场山亭并不是他个人的享乐场所,而是城市公共园林,其理由如下。

1)它的营建自始至终均是官府的公务行为。该山亭的主持和设计者系作为福州刺史的裴次元,同时该项目是随福州城大型的体育娱乐公共设施──球场而兴建的。碑文亦是从“校书郎冯审”的公职身份来切入撰写的,这点与一般的私家园记截然不同,此中不见退隐山林的个人气息,而弥散着天下为公和与人共享的开阔情怀。正因为它是官府所建的公共园林,43年后另一位福州刺史杨发才有职权同样以官府的名义,将裴次元所写序言和咏景诗新刻于该碑的背面,才会在文末集体性地署上当年刺史裴次元及其3位主要幕僚的职衔姓名。若是该山亭属私家园林,上述事件则不可能发生。

2)马球运动经西域引进长安城后,在唐代上层社会中甚为流行,修建球场主要是为了满足体育集会和休闲娱乐之需,如大明宫含光殿球场便属此例。后来这一运动逐渐在全国普及,到了中唐时期,在诸如福州这样的地方州郡,球场已是供城市大众游赏的公共空间[3]。而冶山之上的山亭紧随着球场而建,两者并接相通,所以山亭的功能也不外乎如此。

3)该山亭具有开放性。据碑文记载裴次元游赏山亭“清风长在,双舟泛浮,与仁智游”,其中“仁智”泛指那些喜欢山水之人。还有刺史杨发新刻裴次元诗文前曾“访于邑宰(客),得其本”,说明这园林是对当时福州城的“邑宰(客)”这样的一般人开放的,否则这些人无从得知裴次元题于亭壁的二十首咏景诗作。综上所述,福州球场山亭合乎本文开篇所说的城市公共园林的公有性、游赏性和开放性这3个主要特征。从这个角度来说,它的建成意味着公共园林在中唐福州城的兴起。

2 球场山亭兴起的社会文化网络

前文还原了球场山亭作为一个园林作品的设计意匠,这只是在规划设计层面解决了“怎么样”的问题。而作为城市公共园林,它“何以兴起”的问题,则需从更深层次的社会文化因素中去寻找答案。

六朝时期许多寺庙园林也向百姓开放,但它带有浓厚的宗教目的。而中唐福州的球场山亭,它一开始就是为了满足普通城市居民的游赏之需,由官府兴建的城市公共园林。这在中唐时期中国地方城市中还属于新鲜之物。它的兴起蕴藏着诸多的必然性,是各种社会文化因素辐辏聚合的结果。

碑文记载球场山亭曾有二十九景。通过前文的分析可知,这是典型的因地组景的造园手法。这里要说明的是,这并非裴次元所创,而是他从长安地区城郊园林移植而来。早在盛唐前后,受山水诗和山水画的催发,中上层文士在长安城近郊利用自然形胜纷纷造园建亭,单南郊的少陵樊川地区有确切诗文记述的别业园林就有近40座。如唐玄宗时期宰相韩休墓墓室北壁的“山亭图”④所绘,长安城郊的这类型园林普遍采用因地组景的造园手法。较有代表性的便是王维的辋川别业,其有孟城坳、华子冈、文杏馆、斤竹岭、鹿柴、木兰柴、茱萸泮、宫槐陌、临湖亭、南垞、欹湖、柳浪、栾家濑、金屑泉、白石滩、北垞、竹里馆、辛夷坞、漆园、椒园等二十景。两相比较便可发现,裴次元所建球场山亭与王维辋川别业不仅造园手法相同,而且园景命名方式也甚为类似。此外,王维为辋川别业的每一景作诗1首,合计20首。裴次元也为球场山亭的前二十景的每一景作诗1首,合计20首。两者如此之多的酷似毕肖,已难用巧合来解释了,应该存在某种模仿关系。

除因地组景之外,裴次元所建球场山亭还在以下2个方面深受长安城园林文化的影响。

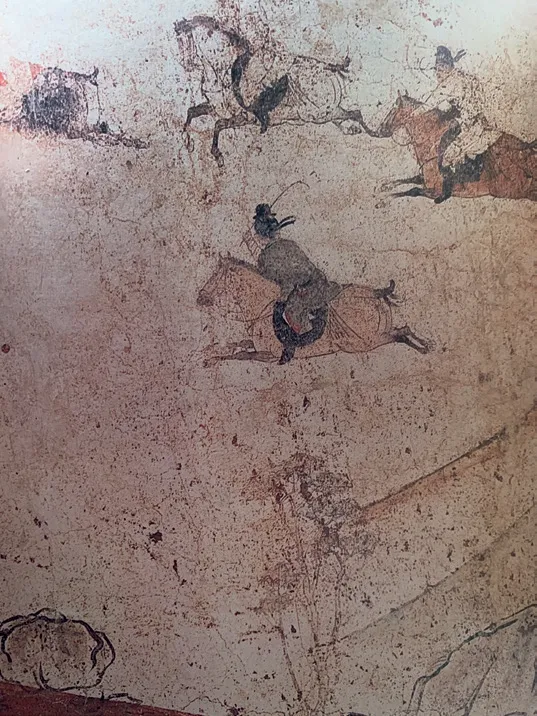

1)球场与亭园的配建模式。马球,系人骑在马上用杆击球入门的一项运动,因马球场面积较大,所以为了便于观看,长安城的马球场一般会在四周建亭配景。《唐两京城坊考》记载长安宫城东北隅凝云阁北面建有一块球场“亭子环之……其南有山水池阁”[4]。这种配建模式在比福州球场山亭早近百年的章怀太子李贤墓墓道西壁马球图中可见(图3)。图中几个官宦模样人物正骑马飞奔于成排的行道高树和参差嶙峋的山石之中,手持鞠杖争击地上的马球,场面甚为激烈。还有扬州博物馆藏的唐马球图铜镜也衬以高山和花草。

图3 唐章怀太子墓墓道西壁马球图[5]

2)园林游赏之风。唐长安城东南隅有一座以曲江池为中心,由芙蓉园、乐游原、慈恩寺等景点构成的大型公共园林文化区。从唐初开始,历经盛唐达到鼎盛,在重要或者特殊的日子,这里就会举办由皇家官府组织、文士百官随侍、平民百姓同乐的游聚活动。活动中,皇帝陶醉美景之时赐酒赠乐,而百官则在君、臣、民的同乐之际多有感慨,不忘吟诗作对以抒发情怀。福州球场建成后刺史裴次元邀请幕僚、州人等一起游园赏景赋诗也在此般情形之列。

至于福州球场山亭当时具体是如何建立与长安园林文化之间的模仿关系的,因史料所限,今日已很难找到直接证据来再现这一过程。但是,有一点可以肯定,那就是刺史裴次元在其中发挥了关键作用,因为没有主持者、设计者裴次元,就不会有这座球场山亭,那么两者就不存在如此之多的相似性。裴次元系进士出身,入闽前为总掌财货、贸易、廪藏与京都四市、常平七署等宫廷、长安城事务的太府卿(从三品),长期浸染在京城生活之中,对于长安城的这些赏心悦目之事想必了然于心。当他主政福州城时,将长安城市公共园林的建设经验和文化风尚移植到福州来也是在情理之中,而且从前一节对球场山亭设计意匠的分析中,已知刺史裴次元完全具备这种专业能力。此外,当时的长安城毕竟是中国的政治和文化中心,保持着整体的文明优势,而福州则还是相对比较落后的南方城市,所以更多的还是被长安文化所影响、所辐射,球场山亭所受长安园林文化影响便是如此。

球场山亭的落地生根,外有北园南渐之风的熏染,内则是福州作为海洋商贸型城市的崛起。关于唐时福州城的传世文献凤毛麟角,乃至于难以推想当时中唐以前福州城的具体模样。如果将其与中原地区的都市来比,可以肯定位于东南一隅的福州城交通偏远,整体经济文化水平落后于北方,处于先进中原文化辐射圈的末端。但是,如果从海上交通来看,作为唐代一级地方军政机关驻地的福州城,不但人口为唐之望州,而且自古背山面海,滔滔闽江由此东入大海,海上贸易条件优势得天独厚。尤其值得一提的是,唐代福州城海外贸易活跃,大量的外国商人与蕃客使节由海路涌入城中。包何有诗云:“云山百越路,市井十洲人。执玉来朝远,还珠入贡频。[6]”该诗描述了外国使臣与商人云集于当时的泉州(即今福州)来行朝贡和贸易之事。唐薛能在送别友人赴福州担任牧守所作的《送福建李大夫》一诗也描述当时的福州城“秋来海有幽都雁,船到城添外国人”[7]。

与此同时,福州城也出现诸多问题。正面碑文有言:“……迩,海夷日窟,风俗时不恒,人物有……”根据陈叔侗的考释,大意为福州城的影响远及海外,常住福州的海外商人逐渐聚集,导致当地的风俗习惯、人事物态迁变不已,难守常态,已成社会治理难题。但是,这种紊乱的局势经过刺史裴次元的励精图治后发生了极大改观,正如碑文所言:“……跻其道。政既施设,而邦人和。煦叟发童……”“……迩时廛闬阗阗,货贸实繁,人无流庸之……”此2句意为:包括外来蕃客的全城百姓都按既定轨道行事,政通人和,晒着阳光的老人与刚长发的幼童均能安乐自在地生活。市井人口稠密熙攘,货物交换充盈频繁,而没有中唐北方普遍存在的“流庸”现象。碑文中自然夹杂着作为校书郎的冯审对顶头上司裴次元的溢美恭维之词,但所述基本情况属实。安史之乱以后,在北方朝廷内部的党争愈演愈烈,地方藩镇割据势力各自为政,大小战乱不息,经济水平急剧下降,大量人口外逃,流庸现象十分严重。而此时的福州城就像中国政治版图中的一块“飞地”,与中央政府保持着良好的关系,政治稳定,未有战事,海外贸易继续发展。加之安史之乱后大量北方人口南下涌入福州城,带来了中原许多先进的生产经验与工程技术,使得福州经济稳步上升,城市人口的聚集效应逐渐呈现。市民阶层的物质需求在得到较好的满足之后,对休闲娱乐等生活的丰富性提出了更高的精神要求。就此而言,裴次元主持设计球场山亭是在中唐之后福州城海洋贸易持续活跃,总体规模不断扩大,市民游憩热情高涨的必然要求。

园由人造。球场山亭的起意、勘察、设计、施工与立碑,福州刺史裴次元均亲力亲为,那是为什么呢?同时期的柳宗元曾为政绩卓著而后修建园林的零陵县令薛存义写过亭记,其有言:“邑之有观游,或者以为非政,是大不然。夫气烦则虑乱,视壅则志滞。君子必有游息之物、高明之具,使之清宁平夷,恒若有馀,然后理达而事成。[8]”这席话从正反两面阐述园林“观游”与为官理政之间的关系,认为适当的放松和休闲是“君子”必需的,游览园林有利于提升志气,促进政事。由此反观校书郎冯审所撰写的碑文,便可理解上段所提及的其何以要用前后对比的方式来凸显裴次元的治理绩效了。该碑正面碑文有言:“公之廉察观风,为天下最之如此也”“……旨,传命,月无虚,时无缺,懿乎。公……”“……受公之赐也”“报政之暇,燕游城之东偏”。在此,校书郎冯审尊称刺史裴次元为“公”,极力赞颂裴次元为官之廉洁明察当朝第一,日日月月为民做事甚为勤勉,均是美德使然。又言福州城种种变化均是拜公所赐,勘察和建造球场山亭,全是处理政务之余的一种“燕游”,是其治理有方的结果。在碑文之末冯审还担心自己“学浅才薄,莫能发明”裴次元的种种德行。从唐代封建官僚的文书运作制度来看,这一切逢迎恭维与其说是作为下属的校书郎冯审的个人修辞行为,不如说体现的是官府的集体意志,更贴切地说是主政者裴次元的意图。因为校书郎冯审在其中只是拟稿人,最终的定稿人还是刺史裴次元。再者,撰文与立碑之事本是球场山亭建造工程的组成部分,只有得到主持者、设计者裴次元的首肯与支持,冯审才能将其付诸行动。从这个角度来说,球场山亭碑可视为裴次元的“功德碑”。

这碑文固然存有官府公文的“陈词滥调”,而背后则透露出裴次元为官的美政心态。应该说,作为朝廷外派的官员,裴次元之所以在主政福州2年后便致力于球场山亭的兴建,如碑文中所说的不止于“以悦戎旅而宣武事”与“只壮郡府”,更是将这一公共园林视为他治理福州城之后政成俗阜的产物。建造城市公共园林一方面可让原本生硬的社会教化场所化、世俗化,达到寓教于乐的成效,另一方面也可以给人制造一种太平盛世的印象。就裴次元携同僚宾客畅游山亭、泛舟剑池来说,他不仅可以借此笼络人心,了解社情民意,还可以向外展示其平易近人、与民同乐的为官形象。球场山亭完工之后,裴次元还郑重其事地为此立碑,不止说明此工程对福州城市建设之重要性,其中也或多或少潜藏着其向世人展示政绩和能力的意图。

3 球场山亭所预示的园林文化新走向

其实,放眼整个中晚唐来看,不仅福州刺史裴次元、杨发如此重视城市公共园林的建设,同时代的柳宗元在永州与柳州、白居易在杭州、颜真卿在湖州也有类似造园实践,可见这应该是当时朝廷外派官员的流行做派。柳宗元就认为造景兼具“因俗以成化”“除残而佑仁”“废贫而立廉”和“家抚而户晓”之功[9]。建设公共园林,对于这些朝廷外派的官员而言,一方面可欣赏当地的湖山美景,暂时忘却官场的阴险无常,使疲惫身心得到慰藉与放松,另一方面可在自己短暂的地方任期中较快展示自己的施政才华和治理绩效,博得当地官民的口碑与树立勤政有为的形象。

陈寅恪有言:“唐代之史可分为前后两期,前期结束南北朝相承之旧局面,后期开启赵宋以降新局面。关于政治社会经济者如此,关于文化学术者亦莫不如此。[10]”就园林文化而言,“唐宋之变”意味着开启世俗化进程。需要指出的是,这不是一个此消彼长的替代关系,而是在前期贵族化、精英化的主流中衍生出了平民化与大众化的一脉。这一新变集中地体现在地方城市公共园林的发展历程上,而兴起于中唐时期的福州球场山亭,则正好处于这个变化的起点上。它的兴起在2个方面预示着园林文化的新走向。

1)公共园林与政治的关系方面。如碑文中所言唐福州刺史裴次元是“政既施设,而邦人和”之后,利用“报政之暇”建造球场山亭,视其为政成俗阜之后的产物。换言之,建造这种审美化的园林,既是裴次元治理绩效的象征,也是其治世理想的自然升华。“到了宋代,则更是在意识强烈的主导下发展出一套公园政治意义的理论来。首先,在为政的顺序上,宋代文士几乎异口同声地强调修建公园的地方官员在分内职务已经圆满达成之后才致力于此的”[11]239。北宋范仲淹在《岳阳楼记》中也认为这种先忧后乐顺序不可违背。北宋福州太守程师孟重修球场山亭及新建道山亭均秉持如此观念,可以说这一建园观念已构成宋以后地方官员修建公共园林的政治基础。

2)士大夫的园林观念方面。根植于农业生产的儒家思想长期主张劳则生,逸则亡,虽然早期的儒家思想有“与民同乐”因子,但并未被真正落实在园林文化之中,人们休闲、娱乐的审美需求常被忽视或者压制。但中唐以后这种观念发生了明显的转变。碑文中言裴次元在球场山亭之中“心逸、思畅,自然逍遥”,还“遇物宣发”而吟诗二十首,都是“与仁智者游”,而不是独乐。此时民众休闲娱乐的欲求,才在“与民同乐”的名义下真正得到了广大士大夫的认可和释放,这也就使得以前大众和园林之间相互对立和隔阂的思想基础开始动摇,而两者之间相互拥抱的时代开始到来。到了宋代,市民社会成形,城市形态整体上已由行政型向商贸娱乐型转变,不仅城市人口规模继续扩大,而且普通民众的游赏热情空前高涨。与之对应,城市的“主政者不再像从前那样戒逸乐、劝勤劳了,而是以游者日往,游观是好的休闲娱乐风尚为乐,大有鼓励助长此风之意”[11]257,因此城市公共园林也进入了蓬勃发展的阶段。

4 结语

球场山亭能作为城市公共园林,其之所以能在中唐福州城兴起,并不只是一个时间先后的问题,而从根本上来说,它与唐代福州城的发展水平和功能转型是相匹配的。汉代福州建城,称“冶城”,人口极少,不过是个小市镇。晋代福州子城的规模“宽仅二百三十二步”,经济水平低下。到了隋代福州城也才有“最多不超过两千户人家”,仅“相当于中原地区一个中下级别的县城”[12],相对而言还属欠发达地区。入唐以后,包括福建在内的南方地区政局长期稳定,经济得以开发,福州才有较大的发展,逐渐成为东南地区著名的贸易中心,手工业和商业人口大增,开始向商贸型城市的转变。宋元时期的福州已是“海上丝绸之路”的起点城市,中国最繁荣的商业和贸易城市之一,人口稠密,进入市民城市时代。换言之,唐代球场山亭的兴起是福州城市文明发展到一定阶段之后的产物,可谓“正当其时”。

宋代福州城的民众2月可游赏州府开放的花园,寒食清明可到东郊游山踏青,端午可到西湖划舟竞渡,重阳则可到九仙山登高赏菊[13],说明当时福州城市风景体系建设已较为完善,而这一切均可往前追溯到中唐裴次元所建的球场山亭。北宋福州太守程师孟在城西南隅的道山上兴建新的城市公共园林之余,又在中唐球场山亭的基础上,又重点对剑池(宋称“欧冶池”)进行改造提升,“于是亭阁其上,而浮以画舫,可燕可游”,继续向普通市民开放,乃至“州人士女,朝夕不绝,遂为胜概”[14]。直至今天,在唐代球场山亭旧址上新建的冶山春秋园(图4)依然作为福州中心城区市民的休闲游憩空间,滋养着福州作为山水型城市的文化性格。

图4 今冶山春秋园北入口(作者摄)

注释:

①该碑1958年出土时部分碑文缺失,所幸的是宋代梁克家所著《三山志》对碑文内容有比较清晰和完整的记载。本文所引碑文,同时参考了《三山志》的记载。

②目前学界对古代“公共园林”的取义和用法不一。本文中的“城市公共园林”是指由官府主持兴建,并面向城市居民开放以满足其游赏之需的园林类型,具有公有性、游赏性和开放性。

③引自《球场山亭记》正面碑文(拓片)。因引用次数较多,故本文后续部分重复引用该碑文,只在文中提示,不再注释。部分缺失的碑文,本文用省略号表示。

④此图亦有称为“红日双亭别业图”,参阅刘滨谊,赵彦.结“亭”组景的旷奥理论研究[J].中国园林,2019,35(7):18。