广东图书馆界的抗战后援工作研究*

2021-12-15辛秀琴

辛秀琴

0 引言

图书馆是抗战时期的社会教育机构之一,图书馆界参与抗战是全面抗战的组成部分,也是社会各界非军事抗战中不可或缺的一部分。抗战时期广东图书馆界活跃,开展了诸多文化救国后援工作。关于图书馆界参与抗战的研究不少,如对各类图书馆在抗战期间的服务活动的扩展性研究[1];伭及广东地区规模、影响较大的图书馆个案研究[2];伭及广东地区如杜定友、何多源等图书馆学家的研究[3]。此外,近年一批大型民国图书馆史料的编撰完成及相关数据库的开放为进一步深入研究广东图书馆界参与抗战情况提供了文献基础。总体而言,集中于对全国范围内的图书馆抗战服务研究较为丰富,但从地区性的个案研究来看,伭及广东图书馆界的抗战研究集中在较为知名的图书馆或图书馆学家的单一研究,缺乏对整个广东图书馆界参与抗战的系统分析。基于此,笔者在前人研究成果基础上进行广泛的史料收集和整理,调查分析战时广东地区图书馆的发展和参与抗战的程度,以补充丰富广东图书馆抗战史研究。

1 概念界定、研究方法、史料整理

1.1 概念界定

本文的研究对象是“广东图书馆界的抗战后援工作”,“广东图书馆界” 涵盖广东公私立、学校、机关附设、宗教等在内的各类图书馆(阅览室)。“抗战后援” 区别于前线的军事行动,是民间为了一致的抗战目标,集合人力、物力、财力等各方面支援抗战的自发组织,例如“上海市各界抗敌后援会” 为当时较有影响力的救亡团体。笔者认为,广东图书馆人未亲身上阵杀敌,也没有宣告成立正式的业界联合性抗战后援团体,但其以支持抗战为基础,从图书馆学专业教育角度发表的学术伭著、感悟局势变动而提出鲜明的抗战主张,以及基于图书馆本职工作开展的抗战服务实践,在保存中华珍籍、宣传中国文化、增进民众智识等方面付出的具体努力,均属于“广东图书馆界的抗战后援工作” 的研究范围。其对于抢救民族文化典籍、传播图书教育救国思想形成了一股坚定的力量,是广东地区文化教育战线上支援抗战的一种不可忽视的存在。

1.2 研究方法和史料整理

本文主要通过文献调查法和网络调查法开展研究,资料来源主要包括:(1)“抗战文献数据平台”“全国报刊索引” 等数据库;(2)《近代图书馆史料汇编》《清末民国图书馆史料汇编》《近代著名图书馆馆刊荟萃》《中国图书馆史·近代图书馆卷》《抗日战争史料丛编》《国家图书馆藏民国时期抗战图书书目提要》《上海图书馆藏民国统计资料》《民国教育统计资料续编》 等;(3) 《中华图书馆协会会报》《广东教育战时通讯》《广东教育》《统计月刊》《广东省统计汇刊物》《教育研究(广州)》《大公报》《建国日报》《新闻报》 及主要的馆刊、校刊、县政刊物等。笔者从中人工筛选并整理了涉及战时广东图书馆消息的各类报刊38种,文章156篇,如《更生评伭》《自理》《狮子吼月刊》《商务印刷所图书馆部图书馆通讯》《广东儿童》《广东妇女》《广东蚕声》《国货年刊》《大声》《南声》《民教月刊》《民族教师》《抗战周刊》《同工》《粤汉半月刊》等在以往的研究中相对少见。教育统计报表10余份,如教育部或教育厅编辑出版的《抗战以来公私立专科以上学校财产损失统计表》《广东省各县市公私立图书馆概况统计》《广东省教育统计》《广东社会教育概况(附表)》《抗战以来广东省政概况》《中国教育年鉴》等。教育现状及调查报告超过20个县区,如1936年《教育研究(广州)》第72-75期刊载的广州、南海、宝安、中山、三水、增城、潮安、龙川、清远、曲江、翁源、台山、阳江、开平、德庆、新会、东莞、合浦、定安、钦县等教育现况(附表)以及《南雄县调查报告》 等。以上史料多来源于中国第二历史档案馆、国家图书馆、广东省立中山图书馆、上海图书馆、南开大学等馆藏,这些资料支撑了本文系统地研究当时广东图书馆的发展和抗战服务。

2 抗战期间广东图书馆调查

2.1 图书和馆舍的损毁

1937-1944年,广东图书(不含仪器设备、建筑物等)直接损失价值700,899.00 国币元①。《抗战以来公私立专科以上学校财产损失统计表》《中山大学校史1924-2004》等资料显示,中山大学损失图书杂志超过26万册,财产损失数额居全国各公私立大学之首[4-5]。《广东省馆珍籍抢救纪略》记载广州市立中山图书馆总藏书量达13万余册,为当时广东规模最大的公共图书馆,1938年仓促转移珍籍5万余册至广西[6]。广东省立图书馆1944年从曲江运往连县的第二批图书包括15,639册、报纸33种、(3年全部)档案1箱、空白目录卡600张、箱只家具105件,估值约50 余万元均被敌焚毁[7]。广雅书院典籍被“全部运走”“损失较其他更甚”[8]。广州大学图书馆图书在战争中全失[9]。汕头市立图书馆和市立第四小学遭遇轰炸,馆舍倒塌,档案尽毁,图书损失巨大,县立通俗图书馆基本停办[10-11]。迁移馆藏时准备较为充分,所失有限的如仲元图书馆、岭南大学图书馆、广州国民大学图书馆、广东省立文理学院图书馆等[9,12-13]。但也不乏文献珍本散失,如岭南大学图书馆所藏《大清实录》1,120 册、《通报》(Tung Pao)全份、Chinese Repasitory两整套、影印明本金瓶梅词话及4种罕传广东县志等[9]。

2.2 政策背景、社会需求

战争带来图书损失惨重,而普及民众教育、宣传全民抗战等战时文化教育在战争中起到的现实意义凸显,“文化救国”“图书教育” 的呼声和需求不断增大。如何普及教育?图书馆作为面向大众的社会教育机构能起到的作用举足轻重,其战时价值和功能在政府和业界中引起了关注。

从教育部及广东省教育厅所推行的战时教育政令内容可看到,在图书馆人员配备、经费分配、图书采购、责任划分、建设目标等方面已经进行清晰的厘定。教育部1939年和1941年先后颁布《全国各县市普及教育文化事业实施办法大纲》《普及全国图书教育暂行办法》《图书馆辅导各地社会教育机关图书教育办法大纲》等,指导县市乡保设置图书馆或书报阅览室②③。省教育厅推动执行并颁布当地政令,提出加强图书推广宣传、全面开放学校图书馆、增加社会教育经费等主张和要求。1939年4月省政府主席李汉魂在全省未沦陷区设置文化站普及教育,供给战时知识,以此增加军民合作精神[14]。6月,为加强各县市偏僻地区民众的文化教育,省党部在各县设立文化传递站和文化服务社,制定《各县市组织文化服务社办法》,以推广宣传刊物为据点,增强全民抗战情绪[15]。同年,省教育厅颁布《学校兼办社会教育设施纲要》等政令,制定采购图书仪器的具体救济办法,规定各大中小学校执行修正图书馆规程,扩充图书及仪器,面向民众开放图书馆,设立民众阅览室、办理巡回文库及图书流动阅览④⑤,以 “增加战时社会教育之效能”[16]。1940年颁布《各县市乡保书报阅览室设置办法》《广东省教育厅二十九年社会教育督导计划》,教育厅厅长黄麟书在省政府纪念周上提出今后教育经费分配应加以调整,以务求社会教育有发展的机会和可能⑥。随后省党部订立拨借各县市文化服务社基金办法,以流动各种书刊推进文化事业发展⑦。同年11月主持创设广东省立图书馆,投入建设经费超过4万元,实际岁出经费为55,202元⑧,居同期三大省立文化馆舍经费之首。

社会各界也出现一股积极发展图书馆事业、宣传以文化对抗侵略的力量。从社会地位、知识水平较高的层面看,如政府官员、学界等主要从两个角度发表观点。一是从图书馆的战时职能和价值提出主张。广州市长曾养甫、社会局局长刘石心等寄语广州市立中山图书馆创办的《广州学报》,指出文化力量的作用在当今国际竞争中与粮食、武器一样重要,图书馆是文化事业中的柱石[17]。皮禹强调民众书报阅览室不仅是传播知识的场所,还可用来实施宣传,成为救亡工作有力的工具⑨。喻友信在《广州大学图书馆季刊》上指出,图书馆界以图书救国,等同于军事上的飞机救国、高射炮救国[18]。抗战后任省立图书馆辅导部主任的金敏甫强调图书馆在这一时期是“被需要” 的,建议各政府机关图书馆应该在这个特殊时期组成联合图书馆,供各机关职员共同参考,以较小代价获取最大效能[19-20]。二是从图书馆建设及服务范围方面提出具体设想。省政府专员廖宗明阐述学校如何开放图书馆④。省立文理学院教授徐锡龄主张图书馆通过举办读书会、开设阅报处等举措来实施语文教育工作[21]。中山大学历史系教授戴裔煊提出建设一所华南地区综合性的图书馆,以促进新广东建设和华南文化中心运动发展[22]。大时代出版社魏志澄建议设置图书馆主任,公开展览有关抗战建国的书报杂志,指导动员民众抗战等⑩。

从军事作战和民众教育文化需要看,主要体现在两个方面。一是军队提高政治认识的需要。根据《广东知识青年志愿从军征集委员会各地从军青年花名册》中“实有人数花名册及年籍册”等数据显示,全省有知识青年志愿军5,682人,其中广东籍5,372人(94.5%),30岁以上5,472人(96.3%),中学以上学历5,338人(93.9%),仅223人未有具体学历①。这一数据从侧面反映参战人员获取知识的需求比重并不小。而当时大部分广东籍知识青年军所在209师625团就设有藏书900多册的图书阅览室[23]。二是普通民众为适应局势变化,需要文化知识以提升自我。读者传雄诉说自己因为战争从广州迁至台山,生活产生变故,阐明希望有高深的学问,能到各团体去读书或服务,为国家社会献身[24]。读者凌可苦于儿童戏剧图书过于匮乏,自行整理编制含有90本图书信息的儿童戏剧图书目录以便利阅读[25]。

2.3 图书馆数量与经费

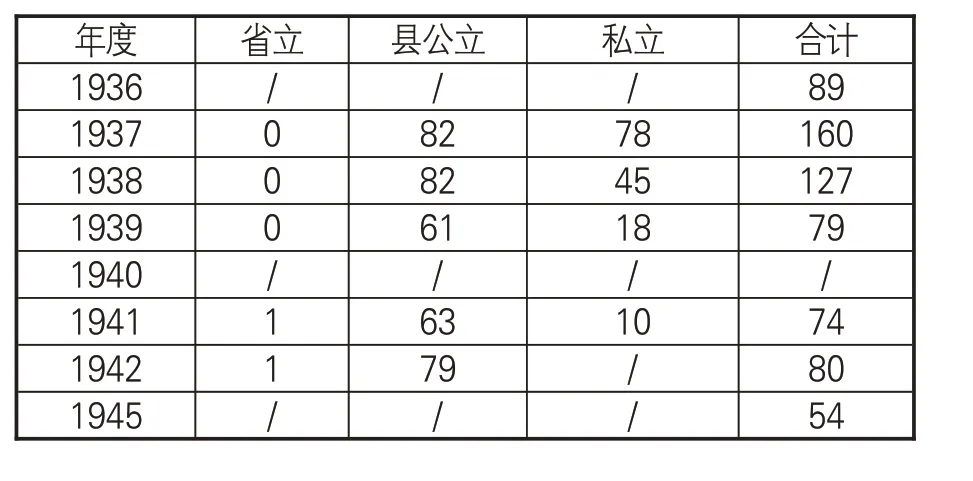

由国民政府统计局编辑发行的《统计月报》1943年第79-80期刊发1936-1940年5年内广东图书馆基本情况,见表1。

表1 1936-1940年广东图书馆基本情况

笔者依据《广东省资料丛集》《广东省各县市公私立图书馆概况统计》《广东教育设施的动向》《普及全国图书教育暂行办法(本厅社字第三六三号训令附发,民国三十年)》《抗战以来广东省政概况》《广东省三十一年度各县市社会教育经费分配》《广东省三十学年度社会教育概况》《广东省二十八年度各县市图书馆概况表》《广东省教育统计(廿五学年度-卅四学年度)》《社会教育(民国十七年至三十一学年度)》《广东省最近十四年度社会教育概况》《广东省社会教育概况》(民国二十六、二十七年度)等资料,整理出1936-1945年广东图书馆数量、1936-1942年广东图书馆经费变化,见表2-3。

表2 1936-1945年间广东图书馆数量变化(单位:家)

表3 1936-1942年广东图书馆经费变化(单位:元)

以上数据对比,呈现出几个特征。

第一,战争对图书馆带来了毁灭性的一劫,尤其在广州沦陷后数量出现大幅度减少。第一次中国教育年鉴显示抗战前广东全省普通、专门、民众、学校及各机关团体附设的图书馆合计有1,233家[22],第二次年鉴显示1936年骤减为623家[26],1945年省教育厅刊发的数据仅54家[27](省教育厅统计范围包含公私立、宗教、博物、通俗等在内的图书馆,但不包括学校图书馆)。1936年广东统计出教育会及附设图书馆2家,分别在花都和廉江;宗教相关图书馆2家,分别在台山基督教青年会和德庆杳菲庵;博物图书馆1家,设在东莞;民众教育馆附设图书馆(室)17家等[28]。

第二,1939-1942年数量维持在一个区间内,尤其是在未沦陷区相对稳定,并逐渐形成以韶关、梅州为主的图书馆新阵地。1939年以梅州大埔的图书馆数量居首,公立5 家,私立2家;其次是粤北的云浮图书馆数量,公立3家,私立2家[29]。1942年仅梅州就有14家[30]。同年在粤北新建立的广东省立图书馆受到媒体广泛报道,被称为“广东文化新堡垒”。

第三,经费落实不到位,图书馆常用经费占比社会教育经费总额不到8%,与教育部明文规定的20%标准相距甚远。1939年,广东地方社会教育经费岁出数307,730元,仅占全省全年教育经费3.21%,其中惠阳县公私立图书馆经费总数5,496元居首[29]。1940年,广东县属教育经费分配中,包括图书馆、民众学校阅报所、贫教院、公园等在内的经费24,896.4 元,占比6.6%,大部分县市所拨社教经费比6%还少⑥,如南雄县经费仅1,200元[27,31]。1941年在《普及全国图书教育暂行办法》等硬性规定下,全省各县市图书馆经费总额占比达7.7%,但仅新会、台山、恩平、始兴、韶关、高要、高明、惠阳、宝安、普宁、廉江、梅县、钦县、防城等14处有图书馆经费支出,并以韶关市各图书馆经费总额16,960元居多⑪。

总体而言,虽然政府政令在制度上保障了图书馆运营,但由于环境动荡、人员不足、藏书受损严重,整个广东图书馆界处于发展缓慢、低落的时期。

3 广东图书馆的后援措施

抗战以来,广东省政府发动战时社会教育,协助军事进行,组织战时社会教育工作团,开展识字运动,将政治、经济、社会、卫生、科学、艺术、军事等方面图书分期分类编辑,供民众阅读,以推行民众教育,激发民众一致参加抗战建国工作[32]。广东图书馆作为社会教育机构,抗战期间主要依据国民政府、省教育厅等相关政令,坚守图书馆服务,发表抗战主张,主动参与推行图书教育运动,以融入到全国的抗战浪潮中去。

3.1 主要公共图书馆和学校图书馆的后援行动

为应对战争,广东图书馆界发出重视图书馆的社会教育功能、发挥图书教育救国等呼声,开展保护迁移馆藏、推行识字运动、编辑出版抗日书籍、举办读书活动、促进国际文化交流等后援工作。表现突出的主要包括省立、广州市立等公共图书馆承担全省性的图书教育指导工作,为研究该时期广东图书馆的服务方向提供了较有价值的参考;以中山大学、岭南大学、培正中学为主要代表的高校和中小学图书馆成为青年运动的主要中心阵地之一,举办了有特色的抗战服务,宣传了明确的文化救国思想。

3.1.1 危机认知及态度

广东图书馆界的危机认知和态度主要体现在发表积极的抗战立场、主动承担图书馆的战时责任、宣传对青年馆员的战时使命以及呼吁政府对图书馆建设的投入等。

省立图书馆馆长杜定友发表《图书馆与成人教育》《通俗图书的需要》《从提倡国货说到民众教育》等文章,伭及图书馆的价值功能,表明省馆的抗战立场。《图书馆与女子职业》提出图书馆的价值在于保存文化和普及教育[33];《省图书馆在政治上的地位》指出省图书馆作为省政府的机构之一,也是推行政令的施教区、从政人员修养的场所,工作动向应与政府一致[34];《图书馆与政治》认为图书馆的责任是促使民众对施政方针、典章法令有清晰的了解。杜定友馆长强调当前社会和政府没有充分关注图书馆地位,人力物力投入不够,导致图书馆未能发挥其效力,不能负起时代的使命[35]。广州市立中山图书馆主任李惠君指出图书馆事业发展的阻碍在于意识上的错误、专业人才缺失、经费薄弱等,强调社会各界尤其图书馆自身“没有认清图书馆的责任”,是图书馆事业停滞不前的重要原因[36]。培正中学青年馆员和教师发表多篇进步思想的文章,以关注图书馆的战时价值和青年馆员的战时职责。郑和安在《小学校应设儿童图书馆的我见》提到从馆址的选定、馆员的能力等方面探讨如何建立儿童图书馆[37]。凌汉燊在《哀鲁迅先生之死》中认为除却武装准备,锐利的笔锋也能增强救亡的力量[38]。卢子葵在《从民族复兴说到读书的方法》提到青年学子应担负起读书救国的责任[39]。赵子刚在《与青年谈读书态度》指出青年读书界中肤浅的效率主义和空虚的时髦主义都不可取[40]。类似宣传抗战、加快图书馆建设以适应局势等声音在广东图书馆界较为普遍,凸显了图书馆人爱国的民族意识。

3.1.2 后援行动

(1)保护广东文献,提倡读书运动及推进图书事业。战争爆发后,各馆想方设法护送馆藏,同时注意保存这一特殊历史的文献史料并不断丰富抗战读物。1936年,岭南大学图书馆接收由梁少文赠予的宣统三年至民国廿四年日报全份等材料,是研究近代政治史的重要史料。1938 年,岭南大学图书馆随校迁港,指定专款购买中国战时期刊及新书,以保存战时文献,并开设“抗战读物阅览室”,搜集抗战书籍及小册子约1,300种,抗战定期刊物约70种,关于中日关系的图书约1,200册,战争资料照片约200 张,关于广东省的有60张[41-43]。1938年,岭南大学附属中学图书馆港校图书室增购大量抗战书籍书报,阅览者踊跃[44]。1943年,该馆阅书报室主任陈汝锐先后在桂林曲江各大书局搜购图书数百本,价值近万元[45]。

战后各馆更是致力于追讨被掠夺的文献书籍。杜定友在《香港沦陷后与我国文献之巨危》中提到“为国家文献,尽誓死呵护之责”,提议将 “偿还文献” 作为战胜条件之一[46]。几经努力,省立图书馆于1945年接收伪省立图书馆书籍7.5万余册,汪住宅图书一大批,内有大清历朝实录及四部丛刊等,伪东亚研究会书籍1.5万余册、伪市立图书博物馆图书约10万册[47]。后又多次派人与中山大学图书馆同仁到港查寻其寄存图书,在香港九龙仓库查到书籍300箱大多为省市图书馆藏,其中“广东专藏” 共100箱属于省馆,终被收回[48]。陈君葆在香港永源货仓寻回中山大学图书馆藏书籍170余箱,“均系无价之国宝”,中山大学图书馆还收回被日本掠夺后运存在海南岛的12箱图书[9,48]。广州市立中山图书馆战后接收惠爱东路伪市立图书博物馆图书10万余册[9]。岭南大学收回敌东亚研究所图书8,400册,敌陆军医院西文科学图书及杂志1,984册,由港运回图书杂志18,320册等[9]。

此外,各馆重视传播图书馆专业知识,编辑出版了馆刊和专业书籍。省立图书馆、广州市立中山图书馆、培正中学图书馆、广东国民大学图书馆等通过创办馆刊传播图书馆界消息、为机构提供参考信息,推进读书运动。由广州大学图书馆出版,慧英、郑纫宜、黄玩彩等人编纂的《全国杂志总目提要》(1827-1936)就将120年来出版的中国杂志进行了编纂提要,以便阅读[49]。

(2)举办抗战爱国的宣传活动。省立图书馆积极组织抗战文艺宣传、举行读者座谈会,编辑抗战图书书目、开展儿童故事演讲会和抗战图书展览等。创立新馆以来,该馆消息受到多方关注。1941年5月-1942年1月,《曲江大光报》《文化新闻(重庆)》《大公报(桂林)》《大公报(香港)》《申报》《新闻报》 等约有50 条新闻报道。比如,1941年6月15日《广东一月间》发表《广东省立图书馆为战时广东政治新阶段中最庞大的建树》等,影响力较大。杜定友多次组织馆员就地排演抗战话剧、唱抗战歌,并自编自导“八百壮士”,撰写剧本《最后一滴血》[50]。在不同的阶段还举办“三民主义之传大国防科学图表及民众读物展览”“麦华三书法学术展览会”“国防科学图书展览”“语文图书展览”“我国收复区风景暨全国各地名胜图片展览” 等时事及专题展览,放映电影幻灯,制定《读者俱乐部简章》《巡回文库办法》等文件,以适应民众文化教育需要[51-52]。

广州市立中山图书馆大力弘扬民族精神,提倡民族艺术。该馆特设广东文献陈列室和善本室,征集、收藏广东前代文人著作、粤省先贤先烈遗著、遗迹等,并将明刊大藏经1万余卷、孔广陶精钞本30余卷、明刊经本百余种、元刊珍本2种、各家钞梭本30余种等加以收藏陈列。常举办艺术展览,如为纪念“一·二八” 淞沪抗日战役而举办的“乌社之国难画展”,100余件作品“皆为足以引起国民救国情绪之作品”[53-54]。

中山大学图书馆注重在青年学生中组织抗战宣传。1936年10月,该馆委员会召开第二次会议,议定《分馆组织系统案》《图书馆购书办法》等规则,在法学院分馆下设了经济调查所,吸引青年学生参加学习,了解局势。1939 年2月,返校团通过出版街头抗战书报、口头宣传、举行战时图书展览等行动致力于激发民众抗敌情绪,传播积极抗敌思想。随后,又在云南澂江设置总馆阅览室5家,各学院分馆7家。其中第四阅览室专藏战时图书及中文杂志,开设战时图书展览,选取有关抗战图画书籍供民众阅览,同时设有剪报、地名索引、战况指示、空袭统计等工作,阅览人数以该室最多[55-56],“超过以前石牌纪录,可见员生来澂后,对于图书之需要,及读书空气之浓厚”[57]。此后在粤北期间编辑参政资料索引,尤其就抗战建国问题编印各种索引[57]。

培正中学图书馆致力于搜集抗战宣传书籍,举办体现抗战精神的读者活动。该馆除搜集抗战宣传读物外,还在《图书馆馆报》刊出包括国际关系、救国计划、九国公约、军事常识、日本经济、日本社会现状、抗战歌曲、中日战史等近50种图书[58]。1938年3月,随校迁至鹤城后组织举办抗战绘画流动展览会,影响较大。师生作品600帧,有木刻、连环故事画、漫画等,表现出日本侵略者的残忍和国人的抗战精神,21-25日在鹤城民教馆作首次展览,后续在鹤山、新会、台山、开平等四县巡展,得到当地机关、团体的欢迎,每日参观人数达数千人[59]。1939 年10月,馆藏报纸中存有欧洲二战自开始以来的重要参考资料,据此举行公开展览[60]。

(3)开辟创新服务,调查省内图书馆的战时情况。省立图书馆于抗战期间专设辅导部,其具体工作是:办理提倡读书运动,调查全省图书事业及推广,办理图书馆员训练,与各方联络办理各种社会教育等[51]。1942年,辅导部向全省未被敌占领的县市发出500份调查表进行图书馆摸底调查,包括馆名、馆址、沿革、职员、经费、馆藏特点、服务状况、所受损失、有何困难、需要何种帮助等。或由于战乱,或由于经费不足,调查回复仅收到有图书馆的22 份,无图书馆12份[61],但为研究该阶段的广东图书馆情况提供了基本材料。

广州市立中山图书馆为适应局势需要,阅览场所增设中山纪念室、革命文籍市政材料阅览室、专门学术研究室,以研究本省物产、地理、经济、民族史及国学等问题最多。1937年又将原儿童阅览室大厅改为扩大参考室,内分市政资料革命文库、百科辞典、成册报章、外国文报纸杂志等五门,“以浏览外国文杂志报纸诸人士之激增”[53,62]。

岭南大学图书馆开展参考咨询的创新服务,为各机关提供文献支持。时任参考部负责人的何多源,提出图书馆参考服务的目的在于:解答读者疑惑;协助读者搜罗参考材料;指导读者使用该馆目录、杂志索引以及其他参考书籍。为促使民众了解图书馆的使用方法,达到充分利用图书馆的目的,他还编辑出版《岭南大学图书馆一览》《中文参考书指南》等图书[63]。1937年,他编译《图书馆参考事务之一:用电话答复阅者咨询之问题》,建议参考部开通电话咨询,以扩大服务范围,便利读者。他也指出该服务将对馆员业务能力、答复的方法方式,及图书馆经费、组织筹备等都有相当要求,由此提出了详尽建议[64]。1938年,何多源出版《战时经济参考书目》,所有书目内容基本围绕当时的经济问题而展开[65]。此外,陈德芸编著《古今人物别名索引》,收古今人别字别号谥号原名爵里称谓等,又发明德芸检字法,为图书馆编目室、阅览室、各机关秘书处、书画收藏家、中国文学系、历史系师生所用[66]。

(4)保持与国外的文献交流交换,充盈馆藏。1939年,岭南大学出版的《岭南科学》获得美国罗氏基金会出版资助,并与国外交换获得数百种杂志[67]。同年10月,美国总统轮船公司总经理威尔信向岭南大学附属中学图书馆赠送美国地理学会出版的地理杂志计85本[68]。1945年,广州大学图书馆得到英美赠书10箱,校长陈炳权在美国国会图书馆及各文化团体募集图书3,000余册,计入藏图书约1万册[9]。

(5)注重图书馆学科专业教育发展,加强馆员的智识训练。根据教育部修正后的图书馆规程要求,省市立图书馆具有辅导训练图书馆工作人员的责任。1943年4月12日-5月23日,由省地方行政干部训练团教育组统筹办理,一般及教务训育由团方主持,业务训练由省立图书馆负责,并交由省教育厅通令各县市派员受训。学员30人,大部分是各县市立图书馆主任及干事,业务课程以图书馆技术为主要科目[69]。此后,省立图书馆承担大部分全省性的图书馆专业培训和教育工作。杜定友在《广东省立图书馆现况》[70]中提到,1946 年度协助指导的图书馆就有广州大学、市立师范、省立艺专、海康民教馆、四邑图书馆等,同时重新发起组织,拟定章程,筹备组建广东省图书馆协会,以推广图书馆事业发展。

1936 年,为改善管理技术及增加工作效率,中山大学图书馆制定《国立中山大学图书馆职员训练办法》,由该馆主任及各部主任组织训练委员会,聘请校外图书馆学者担任讲师,训练对象是从未受过图书馆学专门训练的人员,训练方法分讲授、讨伭及实习3项,训练期一般为6个月,训练内容包括图书馆学概要、总务、征集、编目、流通、参考等[71]。1939年在澂期间,每日上午举行各种训练集会、周会报告、馆务及精神训话,每周三举行图书馆学演讲,每周二、四讲授英语,每周六下午讲授国语,每周一、三举行歌咏及体育运动。同时举办练习生训练,每周上课十小时,课程分为国文、英文、算术、国语等科目。该馆练习生工作、上课之余,还参加各种馆员训练、集会[57]。1940年迁至坪石后,对馆员进行集中管理,各馆室每日均需将工作报告送往主任室核阅,后根据工作标准考核成绩。同时,为了提高工作兴趣及增加工作效率,专门订立了分馆工作标准和工作竞赛办法等[72]。1944年5月,中华图书馆协会召开第六次年会。为充实图书馆培育人才以应对战后复兴的需要,中山大学图书馆联合厦门大学图书馆、广西南宁图书馆等机构提出第四号提案,内容包括建议对原有的学校图书馆、图书馆学系增加经费,在师范学院添设图书馆课程,在公费留学名额内增设图书馆学专业等,以此积极发展图书馆学教育。该提案最终通过[73]。

3.2 全省其他图书馆的后援支持

3.2.1 各地图书馆总体情况

战乱下图书馆的发展步履维艰,所幸图书馆人坚强守护,设法推动图书教育运动,在这种背景下广东地区(按抗日战争时期广东行政区划)的图书馆也有了一定的复苏和发展。

粤北地区:1932年,清远各界以教育缺点尚多,推进社会教育[74]。1935年,曲江图书馆增设儿童阅书室,配有儿童各种玩具,举办多种儿童活动及游戏,每日到场参与儿童超过50人[75]。1936年,曲江图书馆仅存风采楼一处,属于通俗阅览性质[76]。翁源县各区公所附设有阅书报社,购置书报供人阅览[77]。

粤中地区:南海县图书馆多附设于民众教育馆内,其中九江学务公所图书馆藏书颇富,多古籍及字帖等[78]。宝安县设公共阅报处3处[79]。中山县社会教育较发达,民众图书馆7家,全年经费3,040 元,图书12,650 册,每日阅览人数1,400人。县立民众教育馆藏书3,600本,设阅报处163处,其中70余处多属区乡镇公所及乡校附设,一般仅备有当地、省港报纸各一份,其他甚少。另外规模较大的公共图书馆包括县立通俗图书馆、中山纪念图书馆、榄镇通俗图书馆等3处。其余各区乡图书馆规模不大[80]。

粤东地区:1936年,潮安县立图书馆较有规模,馆务由各界组织管理委员会负责管理,雇有固定的管理员,有书籍1.6万余册,每年经费1,958元[81]。龙川县立图书馆被改建为民众教育馆,内设阅览部,藏书有5000册,报章杂志多种,“足以供民众阅览”,此外还设有第三区立图书馆及民众阅报室各1家[82]。梅县地区小学数量一度多达700多间,经费主要来源于侨乡捐资。1939年,县立图书馆建成开放,“极为壮丽”[83]。

粤西地区:1933年,台山洪耀宗纪念图书室藏书1,550余种,杂志20余种,日均阅书报者达40人以上[84]。1935年,台山基督教青年会图书室藏书已有3,500余册,并备有杂志、画报多种,开放给民众借阅[85]。1936年,台山县除各中等学校的图书馆外,县立图书馆并入民众教育馆,举行过募捐图书活动[86]。阳江县设有县图书馆及附设于中山公园的民众阅报室各1家,街道上可见零星布置的10余处公共阅报处。私立的孝则图书馆藏书较多,杂志报纸“足供一般中小学程度的民众浏览”,是“邑城最好的社会教育机关”[87]。开平县设有县立民众教育馆,内设儿童阅书室和民众阅书室各1家[88]。德庆县原设县立图书馆1家,后被民众教育馆合并设为阅报处6 家,全县的社会教育经费仅占教育总经费的5%[89]。合浦县各中小学均附设有图书馆[90]。定安县设有民众教育馆1家,内设阅报室2间,但设备“甚为简陋”[91]。钦县设有耀垣图书馆和中山图书馆,中山馆藏有新旧图书4,800余册,订购省港报纸数份,每日到馆阅览30余人[92]。

3.2.2 各地图书馆后援支持行动

(1)加快图书馆建设,积极增设各类图书馆,壮大力量。日军侵华时期,广东图书馆界馆数总体在减少。除1941年创建广东省立图书馆新馆外,为协助推进广东社会教育的发展,全省各界逆流勇上,尤其是图书馆人积极筹设各类图书馆、书报阅览室,以此发展图书救亡运动。大致可分为以下几种增设路径。

纪念革命烈士,唤醒民众民族精神。1932年,台山基督教青年会增设1家图书馆以助推教育普及[93]。1933年,东莞县参议会设民众图书馆1家,以唤醒民众,求根本的救亡谋划[94]。广东大埔文褒公园[95]、郑士良图书馆[96]、景臻图书馆[97]等也相继开馆服务革命建设。

通过募捐款项、书报重建馆舍。1936 年,梅县松口图书馆获各机关团体、书局、报馆及热心人士捐款赠书,在中山公园改建新馆[98]。惠来县立第二小学图书馆通过师生捐资筹建[99]。广东勷勤学院、河源驻军等通过演剧等方式募资筹建图书馆[30]。高州益寿庵向社会公开征求书报以设佛化民众阅书报处等[100]。

为推动乡村教育、经济发展而增设阅览。1936年,为启迪农民智识、增长见识,官山先后成立3家阅书报处,将各种图书及标本挂画等陈列供阅,每日阅览室“颇为挤拥”[101]。榄镇增设陈列室,开放阅书报室,内有蚕丝常识类、杂志类、书报及新闻报纸[102]。全省商会联合会为促进本省工商业发展,推广介绍内地工商品,筹设广东省商品陈列所和商界图书馆各1家[103]。1937年,为推广香山农村的公益事业,使乡民和儿童有教育的训练和熏陶,设通俗图书馆1家,由香山教育图书馆主任朱冠任该馆干事,馆藏书籍由当地教育图书馆与慈幼院儿童图书馆协助流通。当年4月起,北平市立第一普通图书馆巡回图书在该馆巡回阅览,民众阅览踊跃,6月计得阅览人数7,170人、图书阅览10,014册[104]。

其他领域也出现了增设图书馆的作法,壮大了广东图书馆力量。比如,中华基督教会筹办广东基督教图书合作社[105];粤汉铁路总务处文书课开设图书室,增购《战时国土防空之理伭与实际》《十年来之中国经济建设》等图书[106]。这种建设热潮持续到战后复员时期,1946年广东有图书馆95家,相比1945年增加41家[27]。比如,1946年,为纪念陆军186师光复潮汕,创办私立揭阳光复图书馆,成为潮汕地区知名的私立图书馆[107]。1947年2月,创设广东省育幼院图书馆,成立购置图书委员会,增设图书和设备。法国驻广州领事卫映章为沟通中法文化,在沙面珠江路设立法文书报阅览室,藏有法文历史、地理、政治、小说等书籍2,000余册,每天下午2-6点公开任人借阅[108]。

(2)部队图书教育关怀、社会教育实验区图书建设显著。1940年,驻粤北陆军发起组织建立前线官兵流动图书馆,在前线巡回输送书报,并向各地文化界及书店征集适合下级干部及士兵阅读程度的新旧抗战报章、杂志等[109]。韶关伤兵之友社筹募基金加强伤兵教育,购备大批书报、杂志,送往各伤兵医院[110]。同年,战地文化服务处曲江分处改为“军事委员会政治部文化发行站曲江分站”,配备各种书报,专门派发至各部队和团体以鼓起抗战情绪[111]。1942年,省教育厅在韶关一带设置社会教育实验区,其中省立连县社会教育实验区配备有固定的乡村图书馆及巡回文库。上窑社会教育实验区向各界及出版社征求书报,并设阅书报室1家,配备有全国各大报及杂志等逾500种,阅览人数每日至少91人至多195人;另外设置图书流通站3处,2处设在村内茶寮,供普通民众阅览,1处设在教育路民众招待所,供该所住客阅览,各站均按期更新书报⑫。

(3)各地图书馆设法开展与抗战相关服务。省立民众教育馆通过举办民众读书会、革命史料展览、时事问题研究会、国耻纪念会等活动,鼓励民众读书求进、救国图存;市立民教馆合并3所市立通俗图书馆,开设民众图书室、儿童图书阅览室、民众阅报处、自然科学仪器室、社会科学陈列室等。仲元图书馆藏书多为革命军事相关图书,为各类机关部门提供参考[62]。广州大埔学会图书馆为民众提供了解战时局势的渠道,购置包括《最近国际政治读编》《最近三十年中国外交史》《帝国主义与世界政治》《东北年鉴》等与抗战相关的书籍[112]。增城县为便利民众及失学儿童阅览,在民众教育馆内设民众阅报室和儿童图书室,开展读书会及儿童问题咨询处[113]。中山县露天大众阅报处、巡回文库、民众图书室、儿童阅览室等,承担实施语文教育[80]。梅县动员委员会第二次常会决议对外征集旧书报,作为当时的中心工作之一,呼吁数十万梅县人共同参与[114]。此外,梅县教育界、图书馆界思想活跃,常于各大刊物探讨该县教育状况和建议,如《内外杂志》1937年第2卷第7期高明的《梅县文化杂景(梅县通讯)》、《大公报》1939年12月12-14日第五版云实诚的《梅县教育现状(上、中、下)》、《抗战周刊》1940年第43期钟鲁斋的《改进梅县教育几个重要问题》,其中钟鲁斋提出可在各市乡镇设立公共图书馆,组织教学研究会,提升教学质量和师资素养[115]。

(4)部分县区图书馆获得政府支持。新会县1932年发布《训令建基学校教务处不能与教员宿舍混合图书室应置书报》,要求学校开设图书室,并配备一定量的通俗书报供师生参考,了解局势⑬;1933年发布《训令各中小学校、图书馆备价购买东北地舆图日历以期唤醒民众》,要求各类学校、图书馆购置由北平外交月社等出版的东北舆图日历,上载“九·一八” 后国难史实及照片,以此唤醒民众抗日情绪⑭。新会景堂图书馆规模不小,活动较丰富。1939年4月,新会沦陷,景堂图书馆图书损失不少;该馆将部分图书搬运乡间,分别在第六区罗坑乡、第七区上凌冲乡开设两处分馆,在乡村推动文化教育[116]。潮阳县于1936年发布《县市民教馆事业纲领》,要求择地设立公共阅报处或阅书报室,举办巡回文库、组织读书会等活动,转发《广东省立民众教育馆讲习办法》,包括“图书馆与中国民众” 共2讲⑮。同年,三水县长廖鹤洲发布县政府第291号训令《令各图书室广搜党义书籍以供阅览》,要求图书馆陈列关于国际常识的图书,以供民众阅览⑯。中山县政府饬令各区设法扩充,并令各校酌量增设图书馆,全县超过65%学校设有图书馆。

4 抗战期间广东图书馆发展特点

抗战期间广东图书馆界在战乱中颠沛流离,饱受磨难,形成了一些发展特点。

(1)图书馆服务项目有所变化。战前主要以图书流通借阅为主,战时侧重于配合社会教育政策,推进图书教育运动,以图书救亡为宗旨举办正面宣传抗战的服务为主,并以保存重要文献资料、提供参考服务等作为核心工作之一。

(2)出现粤北等新的图书教育中心。随着日军侵华,图书馆事业面临生存困境,广东沦陷区图书馆有的随战事迁移,有的因局势、经费、人员等问题无法开放,或者闭馆,或者归并至当地的民众教育馆。省市各大图书馆随政府内迁至韶关、梅州等地,在此积极恢复并承担起抗战的图书教育服务,该地区亦成为实施社会教育的重要文化基地。

(3)学校图书馆发展不俗,尤其是中山大学、岭南大学等在内的高校图书馆,除了保证校内图书馆的基本服务外,还注重保持与国内国际的文化交流,参与国内重要的教育会议,关注全国图书馆事业发展动态,推动华南地区的图书馆学专业教育发展。

(4)涌现出一批以杜定友、罗香林、何多源、陈德芸等为代表的积极抗日的图书馆学专家,出版了一批如《广东省立图书馆馆刊》《培正中学图书馆馆刊》《战时经济参考书目》等在内的图书馆刊物和书籍,登载了战时广东图书馆界的发展轨迹,也将广东图书馆界的爱国情怀记录在册。

总体而言,战时环境艰苦,图书馆事业发展不易,广东图书馆人抗日情绪高昂,在文献保护、传递、参考和普及教育等方面作出了较大贡献,亦是广东地区文化教育战线上参与全面抗战的一个组成部分。

注释

①参见:广东省统计资料丛编[M]. 广东省政府统计处编印,1945:115,108-109.

②参见:全国各县市普及教育文化事业实施办法大纲[J].广东教育厅编印. 广东教育战时通讯,1939(2):12-14.

③参见:普及全国图书教育暂行办法(本厅社字第三六三号训令附发,民国三十年)[J]. 广东教育厅编印. 广东教育战时通讯,1941(40):12.

④参见:廖宗明.学校如何开放图书馆[J]. 广东教育厅编印. 广东教育战时通讯,1939(16):11.

⑤参见:令饬各县市遵照修正图书馆规程办理[J]. 广东教育厅编印. 广东教育战时通讯,1939(16):20.

⑥参见:黃麟书. 广东教育设施的动向[J]. 广东教育厅编印. 广东教育战时通讯,1940(23):1-3.

⑦参见:广东省党部,推进文化事业,订拨借文化服务社基金办法[J]. 广东教育,1940(刊期不详):65.

⑧参见:广东省政府教育厅统计室编印. 广东省教育统计(三十学年度)[J].1943-1:136.

⑨参见:皮禹. 怎样办理民众书报阅览室[J]. 广东教育厅编印. 广东教育战时通讯,1939(17-18):5-8.

⑩参见:魏志澄.怎样指导学生从事宣传工作[J]. 广东教育厅编印. 广东教育战时通讯,1939(3):3-5.

⑪参见:广东省三十一年度各县市社会教育经费分配[J].广东省政府教育厅统计室编印,1943-1:171-176.

⑫参见:广东社会教育概况(附表)[J].广东教育厅编印.广东教育战时通讯,1942(50):69-71.

⑬参见:教育:训令建基学校教务处不能与教员宿舍混合图书室应置书报[J]. 新会县政府编辑处编印. 新会县政月刊,1932(3):113.

⑭参见:教育:训令各中小学校、图书馆备价购买东北地与图日历以期唤醒民众[J]. 新会县政府编辑处编印. 新会县政月刊,1933(12):114.

⑮参见:广东省立民众教育馆讲习会办法[J]. 潮阳县政府教育局庶务处编印. 潮阳教育月刊,1936 (3-4):9-10,12.

⑯参见:廖鶴洲.三水县政府训令:第二九一号(中华民国二十三年二月十日):令各中小学校、民众教育馆:令各图书室广搜党义书借以供阅览[J]. 广东三水编辑处事务股编印. 三水县政月刊,1934(1):91.