北宗禅对王文治书法的影响

2021-12-15郭德法

⊙ 郭德法

弁言

禅宗是中国化的佛教。南怀瑾曾言及:“禅宗,是释迦牟尼佛教的心法,与中国文化精神结合,形成中国佛教,融化古印度佛教哲学最精粹的宗派。”[1]唐、宋以后文人书家与禅家居士接触日益密切,䛒光、高闲、怀素等沙门众人皆是当世著名书家,苏、黄等书坛巨擘亦精通禅理。禅宗自神秀、慧能以后分为南北二宗,北宗禅主张“渐修”,南宗禅主张“顿悟”。王文治自青年时期便开始修禅,其领会的禅宗教义以及坐禅方式多倾向于北宗禅。

一、王文治对北宗禅的接受

王文治青年时期便开始修禅,此中详情在其题跋、诗文中多有论述。王氏曾在乾隆四十九年(1784)所作的《华严念佛三昧论叙》中自述:

文治自弱冠既喜修禅,四十以后,始兼修念佛。比年来,以念佛为禅,复以禅念佛,禅净并运,将终老焉。[2]

王氏对禅宗的认可与追随远超普通修行者,甚至达到了虔诚皈依的程度,此中细节于《梦楼诗集》中有详细记载:

余学禅垂四十年,足迹几半天下,未曾遇明眼人,常有杜撰禅和之叹。戊戌冬,再至杭州,获亲近天长寺大德海宇清公,蒙其锥劄,忽于己亥十月十日大事豁然。次日至寺,师一见即知,笑曰:“喜也!喜也!”次月十六日,为余五十生辰,前一日在寺中朅摩受具,并受师嘱累,名余曰达无,字曰无余。[3]

王氏在五十岁生辰前选择“朅摩受具”,充分表现出决意皈依禅宗的决心。自此,禅家居士的生活方式伴随终生。王氏日常“坐禅”亦符合北宗禅的修行方式,姚鼐在为王文治所作墓志铭文中言及:

然至客去乐散,默然禅定。夜坐胁未尝至席,持佛戒,日食蔬果而已,如是数十年,其用意不易测如此。[4]

姚鼐为王文治至交好友,故此论当为可信。姚鼐在铭文中于此处特书一笔,便可佐证修禅在王氏生活中所占分量。此外王文治在嘉庆五年(1800)所写的《渐门证道图记》中详细阐释了所修为“渐悟”之禅。文曰:

佛氏开顿渐二门,其法初入中国,多演渐法。至达摩来,始有直指人心、见性成佛之说,盖顿法也。顿法唯佛门有之,儒家道家者流皆阙焉,故人多不之信。然西域之二十七祖,东土之六祖五宗,灵光独耀,盖天盖地,岂可诬耶?言佛教者皆以渐为小乘,顿为大乘,固已,独西泠吴树虚以为佛门只有渐法而无顿法,宗徒谓树虚通教而不通宗,故持论云然,即叩其意,则曰:“今生之顿,必由多生之渐,今日之顿,必由平日之渐,从渐来,岂非有渐而无顿乎?”善哉斯言!真妙于言顿渐者乎?……夫初机之士不由渐入,而希心顿悟者,狂慧人也。悟道之士不知事以渐除而略于行履者,亦狂慧人也。况台宗有顿渐,秘密不言,四仪或顿而仍渐,或渐而仍顿,或以顿摄渐,或以渐摄顿,或即渐即顿,或即顿即渐,帝网交罗,无有穷尽。居士但辨宵心精进不已,吾又安能测其所诣也哉?[5]

王氏关于渐悟的论述,还可参阅《快雨堂题跋》中的记载,如在《朱子颖画》后跋曰:

《楞伽经》云,如人学书画伎乐,渐成非顿。因知书画虽小道,断无不从渐入者。子颖都转天才超逸,于绘事不学而能。乃见学海所藏渠十五年前之画,以为不可存而易之,则知十五年中,子颖渐进之功深矣。[6]

以此观之,王氏于学书方法坚持以“唐宋为梯航”进而“上溯晋人门庭”,似可看作北宗禅“渐悟”在书法上的具体表现。

二、北宗禅对王氏书法的影响

(一)书法审美:钟情禅意书风

王氏书法品评的观点,集中体现在《快雨堂题跋》及《论书绝句》中,其钟情禅意书风的审美趣味,可由他对董其昌和张即之的态度看出。以下分而述之。通览全书可以发现,王氏在论书题跋中对董其昌评价颇高,文曰:

书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。除却平原俱避席,同时何必说张邢。

衣冠楚相貌中郎,绛汝虚劳拓二王。留得先贤神韵在,前惟宝晋后鸿堂。[7]

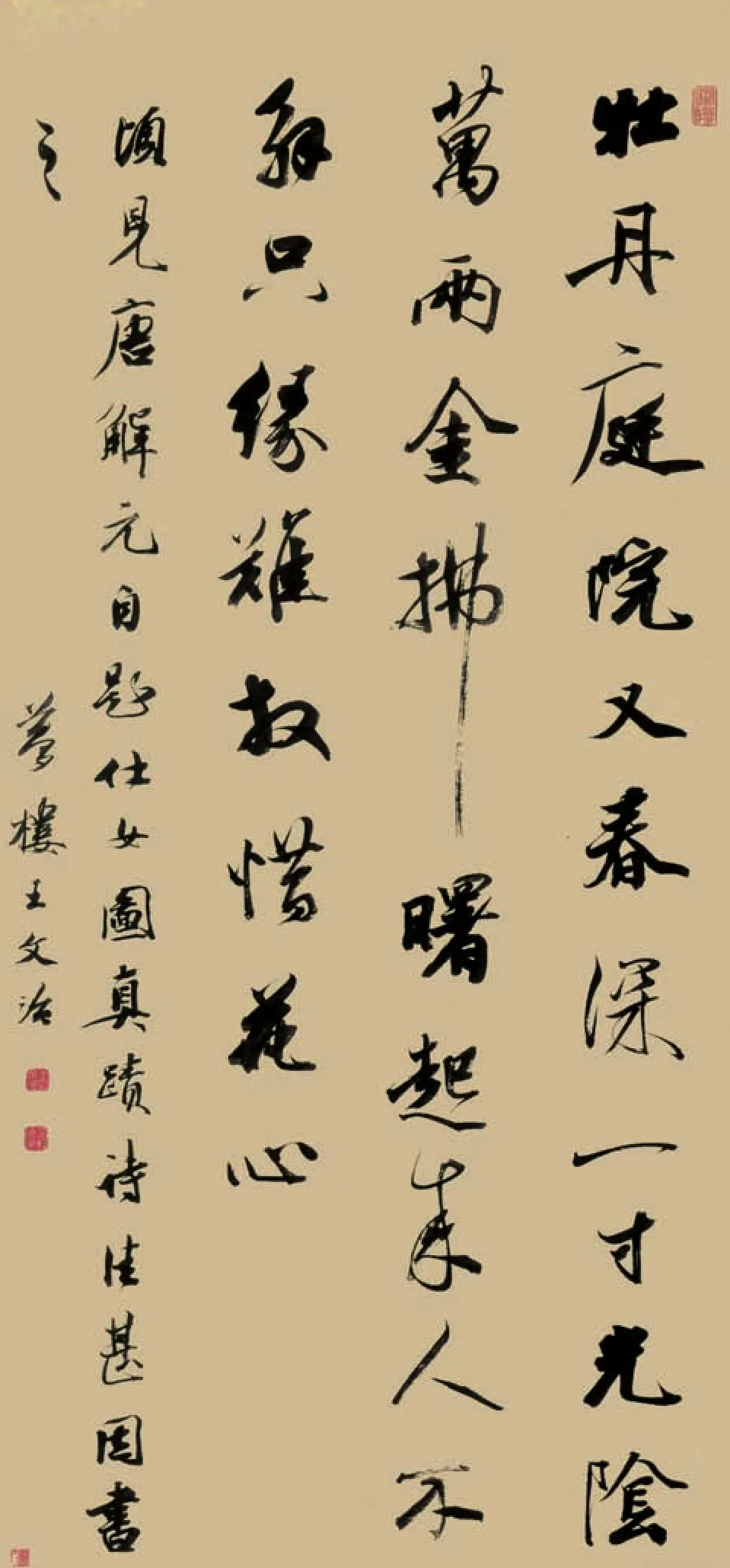

王文治 行书 唐寅题画诗轴 西泠印社藏

王文治在《论书绝句三十首》中自《石鼓文》始,历数书史上的传世作品和名家,在论及董其昌时,单列两首,一首盛赞其为“鲁公之后第一人”,另一首则盛推其所摹刻的《戏鸿堂法帖》能传晋人神韵。诗文从艺术与鉴赏的双重角度给予董其昌很高的评价,可见王氏对董的推崇。

遍观《快雨堂题跋》可以发现,王氏对董其昌书画所作跋语多达28则,为全书最多,远超其他书家。由此可看出,王氏在收集、学习董其昌的作品上确实花了很大功夫,王氏对董其昌的态度亦可由所作跋语窥见:

香光书品,追踪晋唐绝轨,平视南宫,俯临承旨,有明一代书家,不能望其影响,何论肩背耶。[8]

董香光虽生于明季,而其书直追“二王”,当与颜鲁公分镳,使米南宫让席,元以下无论已。[9]

论及董其昌时,王氏从不吝惜赞誉之词。姚鼐《惜抱轩诗文集》记载了“快雨堂”之名的由来,据此亦可佐证王文治对董其昌的仰慕:

禹卿之言又曰:书之艺,自东晋王羲之,至今且千余载。其中可数者,或数十年一人,或数百年一人。自明董尚书其昌死,今无人焉。非无为书者也,勤于力者不能知,精于知者不能至也。

禹卿作堂于所居之北,将为之名。一日得尚书书“快雨堂”旧匾,喜甚,乃悬之堂内,而遗得丧,忘寒暑,穷昼夜为书,自娱于其间。或誉之,或笑之,禹卿不屑也。[10]

从王文治对董的态度,可以想见其审美理想。概括而言,王氏之所以盛推董其昌,一方面是董书运用“淡墨”,拉开行距,字密行疏,于笔墨间传递出“禅家意味”,符合王氏内心对书法的期许;另一方面,董其昌融禅宗思想于艺术创作的理念与王氏颇为契合。此中详情,王氏于《董香光书》后曾有跋语:

余尝谓晋人书如如来禅,唐人书为菩萨禅,宋人书为祖师禅。自晋而后,虽宗风不坠,然无有敢称佛者矣。唯明董文敏,深证书禅,直入自在神通,游戏三昧,其殆辟支佛乎?[11]

禅宗对王氏审美的影响除表现在对董的评价上,在对张即之的态度上亦有体现。清人钱泳在述及王文治书法风格时,将王氏书法中的“轻佻”归咎于学习张即之,文曰:

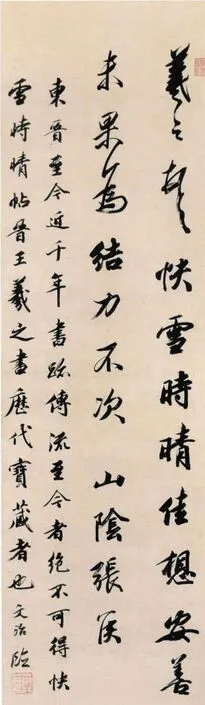

王文治 行书 临快雪时晴帖轴 深圳博物馆藏

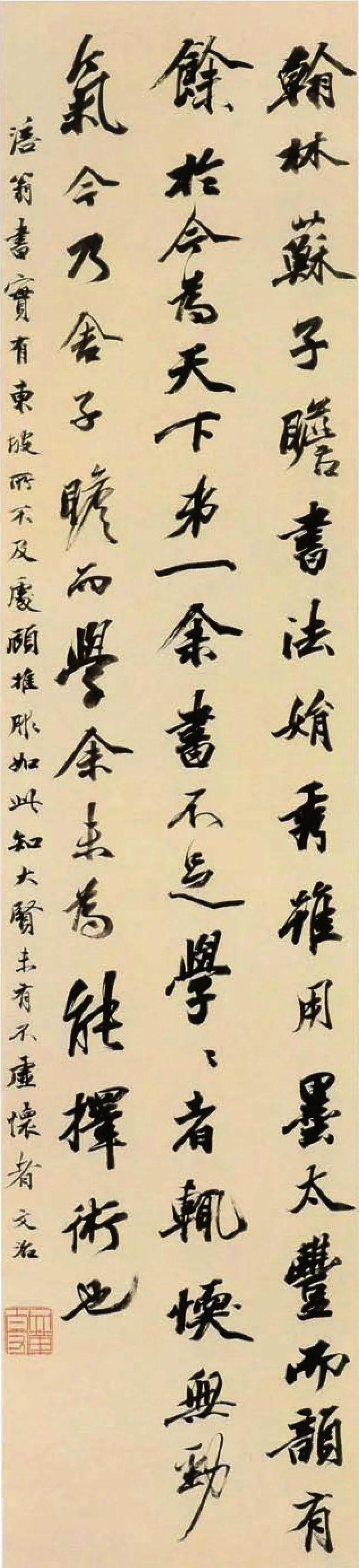

王文治 行书 《论书语录》轴 上海博物馆藏

太守既工书法,诗亦深纯精粹,远过时流,有《梦楼诗集》二十四卷,袁简斋太史谓其细筋入骨,高唱凌云,非虚语也。其书亦天然秀发,得松雪、华亭用笔。至老年则全学张即之,未免流入轻佻一路。[12]

至太守则天资清妙,本学思翁,而稍沾笪江上习气,中年得张樗寮真迹临摹,遂入轻佻一路,而姿态自佳,如秋娘傅粉,骨格清纤,终不庄重耳。[13]

笔者系统地梳理了王氏所留文献,认为钱泳此论略显偏颇。根据王氏记载可知,相较书法而言,张即之在修禅上对王文治的影响更深。《快雨堂题跋》中王氏对张即之的书法品评,单列成篇者共有两篇,且均为张即之的“抄经”作品。分析文中王氏对张即之的评价会发现,王氏推崇张即之源于认可其“以翰墨为佛事”的修行方式。文曰:

樗寮生平多以翰墨为佛事:《金刚经》曾见真迹两本,石刻一本;《法华经》曾见真迹数卷,木刻全部;乃华严海藏,又复累书不一书。其于文字布施,可谓精进头陀矣。治究心梵典有年,而未能书成一部全经,真乃惭愧无地。[14]

以书作作佛事,唐人中锺绍京极多;宋元以来,则赵鸥波、张樗寮二公为最也。[15]

由上述题跋可以看出,王氏所见多为张即之抄经作品,受其影响在所难免,但是言辞之中透漏出更多的是对其书经恭敬态度的钦佩。二人均笃信佛教,面对张即之的抄经作品,王氏定会爱屋及乌。

王氏承董其昌余韵,融禅宗修习于砚田深耕之中,从禅宗思想中拈出“淡”字运用于自己的艺术品评及追求中,如其在《董临怀素》后跋曰:

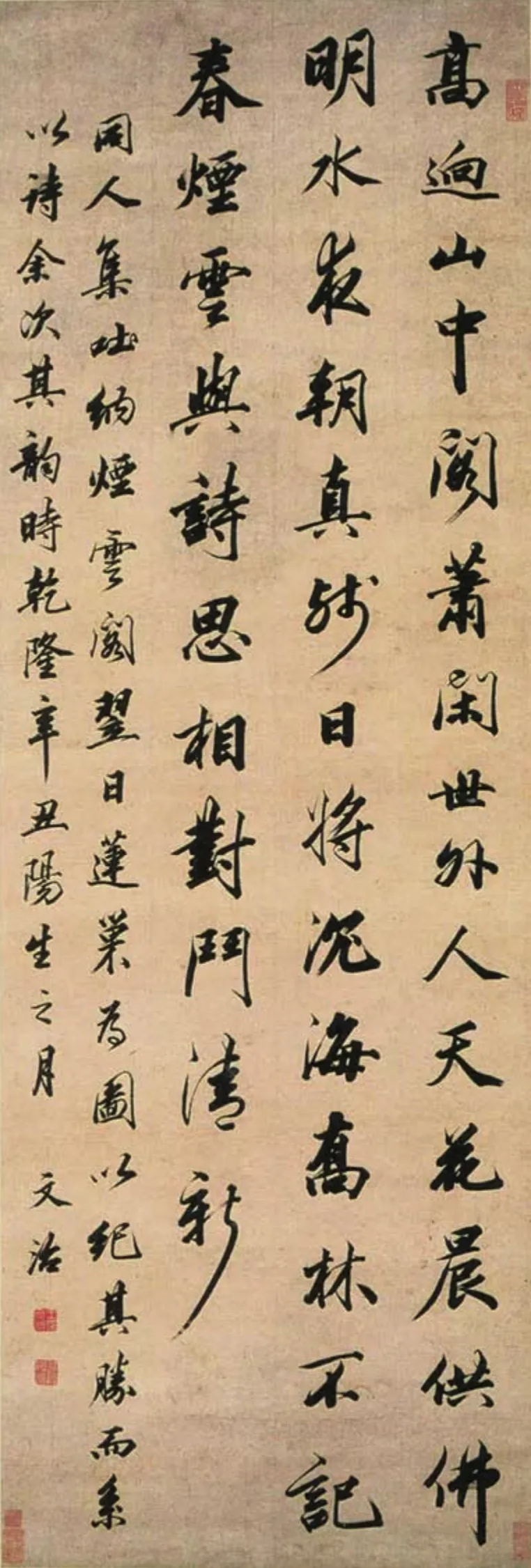

王文治 行书 五律诗轴 湖南省博物馆藏

董文敏深于怀素草书,兴到疾挥,颇得惊鬼神、走龙蛇之意。宋元以来书家擅狂草者,皆不能及,以其淡也。余因习董书,始悟素师淡处,因素师又悟右军淡处也。颜、柳皆得右军淡处,唯文敏知之,亦文敏能习之。[16]

跋文指出“淡”是董其昌由怀素上溯右军的一大关捩,后世书家学习右军当由此处经意。

由上述所引王氏对董其昌、张即之的态度,可以想见,禅宗思想对王氏书法审美产生了重要影响,体现“禅意”的作品或是书学思想均会得到青睐。

(二)论书方式:以禅论书

王文治有修禅经历,于禅宗公案、偈语相对熟悉,且有较好的文学素养,故而在题跋、评语中不乏以禅论书之语。据此亦可佐证禅宗对其影响。如其在《定武兰亭》后跋曰:

正如佛光一照,无量众生,发菩提心,益叹此帖之神妙,不可思议也。[17]

在《黄素黄庭经临本真迹》后跋曰:

然自一见以后,数日内腕下顿去许多尘滓。此如凡夫见佛,未曾闻佛说法,而佛力加被,身心已获悦豫轻安也。[18]

在《化度寺碑》后跋曰:

然八识田中,非夙具书家正法眼藏,虽日对此种书,亦复不契。[19]

在《清芬阁米帖》后跋曰:

治尝以禅喻书,谓右军为如来禅,唐人为菩提禅,宋人为宗家禅,米公者其宗家之六祖乎。……不能呵佛骂祖不可谓之禅。不能驾唐轶晋,不可谓之书。米公于右军得骨得髓,而面目无毫厘相似,欲脱尽右军习气,乃为善学右军。此理吾儒亦有之,所谓反经合道是也。[20]

在《董香光书》后跋曰:

是卷香光摹颜行,乃辟支佛说大乘菩萨法,能令会中五百声闻,同证无声法慧。……东坡云“作诗必此诗,定知非诗人”,诗禅如是,书禅何独不然。[21]

在《刘石蓭书卷》后跋曰:

诗有诗禅,画有画禅,书有书禅,世间一切工巧技艺,不通于禅,非上乘也。石蓭前辈书,于轨则中时露空明,于运用中皆含虚寂,岂非深于禅者?[22]

在《骆佩香卉覃小卷》后跋曰:

吾应之曰:“乱真是真语实语,能辨亦是真语实语,汝自不知耳。”时有知禅者在旁,即应声曰:“长的长法身,短的短法身。”[23]

(三)书法实践:取法唐人写经

王文治的作品以行书和小楷见长,其行书善用淡墨,拉开行距,字密行疏,萧散宽绰。此可看作其追求禅家淡雅之韵的表现。相较行书而言,王氏的小楷受“禅宗”影响更为直观。王氏虽受笪重光、董其昌、王羲之等人影响颇深,但其小楷风格当溯源于唐人写经。

乾隆三十九年(1774)王文治购得唐人书《律藏经》真迹,认为其书格虽在《灵飞经》之下,而迥出《法华经》之上,神采气韵与二帖相似。王氏对这件作品格外珍惜,以致引出一段收藏佳话,据《快雨堂题跋》记载:

商邱陈公药洲,与余弱冠时为同年友,继又重以姻亲,所谓交且厚者莫逾于此。……余谓虞、褚之迹,世不多有。若唐经生书,则余家有之。药洲惊喜,必欲一观。因遗信至京口取至,药洲一见,携之而归,索之则不肯出矣。先是,余与药洲约此卷甚长,公如见爱,可割一半相赠。至是药洲欲全得之,以为一加割截,恐离之则两伤也。余于书画烟云过眼,曾不吝惜去留,然深惧此卷去,而临池无所仿效,老年书法将日益退,未免生桑下之恋。[24]

由上述跋语可知,陈药洲与王文治既是同年好友又是姻亲,关系自然非同一般,且王氏对字画向来不吝惜,一直秉持“烟云过眼”、任意去留的达观态度,但是对所藏《律藏经》却表现出截然相反的态度,担心离开这件作品之后,晚年书法将会退步。(陈药洲认为书画本余事,其间关系人品,据为己有,于义不合,乃归还。)纵观整部《快雨堂题跋》,王氏只有在跋这件作品时用过这句话,由此可以想见《律藏经》真迹在王氏心中的地位之重。从后世流传的王文治小楷作品可以感受到其中蕴含的“写经意趣”,其取法渊源当追溯于此。

通过上文梳理可以发现,修禅不仅影响了王文治的生活方式和审美趣味,其艺术追求以及书法实践均受沾溉。王氏自觉地将修习感悟融于艺术创作中,故而其书法作品、书论中亦颇含禅趣。

注释:

[1]南怀瑾.禅宗与道家[M].上海:复旦大学出版社,2016:29.

[2]王平.探花风雅梦楼诗——王文治研究[M].南京:凤凰出版社,2006:229.

[3]王文治.梦楼诗集[M].清乾隆刻道光补修本.

[4]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:129.

[5]王平.探花风雅梦楼诗——王文治研究[M].南京:凤凰出版社,2006:75.

[6]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:118.

[7]震钧.国朝书人辑略[M].光绪三十四年刻本.

[8]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:61.

[9]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:62.

[10]姚鼐.惜抱轩诗文集[M].清嘉庆十二年刻本.

[11]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:59.

[12]钱泳.履园丛话[M].清道光十八年述德堂刻本.

[13]钱泳.履园丛话[M].清道光十八年述德堂刻本.

[14]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:49.

[15]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:49.

[16]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:69.

[17]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:10.

[18]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:19.

[19]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:28.

[20]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:48.

[21]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:59.

[22]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:84.

[23]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:124.

[24]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:43.