1635—1643年中国群聚性灾害的时空演进与气候背景*

2021-12-14高兴李钢王星星王烁汪宇欣张翠玲

高兴,李钢,2,王星星,王烁,汪宇欣,张翠玲

1. 西北大学城市与环境学院/陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,陕西西安 710127

2. 黄土与第四纪地质国家重点实验室,陕西西安 710061

作为农业大国,中国的历史发展受自然灾害影响深远[1]。在全球变暖的背景下,未来会面临更多极端天气与自然灾害,经济发展与社会稳定将迎来更多挑战[2]。旱灾、涝灾、蝗灾作为历史上的三大自然灾害,对农业生产危害甚重,常造成社会动荡甚至对朝代更迭推波助澜[3]。关注历史上的群聚性灾害尤其是罕见的严重灾异事件,探究其时空演进特征及各灾种间的相互关联,对灾害防控与生态保护具有重要意义[4]。

17 世纪上中叶处于明清小冰期相对寒冷的阶段,是灾害频发和社会动荡的时期[5]。急剧降温伴随着频繁的自然灾害,尤其是1635—1643年旱、蝗、饥、疫等灾害集中暴发,造成极大的社会影响,这是一次典型的极端群聚性灾害事件,各灾种的群聚性时空分布特征和内部关联值得深入解析。

正史、地方志、日记等历史记录对历史环境变迁和历史灾害研究至关重要,为现代统计学方法的应用提供了数据基础。有学者依据史料对崇祯末年极端干旱的空间格局、旱情程度(降水)进行了估算,认为该阶段处于华北地区500年来最干旱的时期[6],甚至威胁华东[7]、西北[8]、东北[9]多个省份。极端旱灾往往伴随着严重的蝗灾暴发[10],满志敏曾对崇祯末期蝗灾的时空分布特征进行探讨,提出了填空、扇形等扩散模式[11],但缺乏对各灾种群聚特征的挖掘。为此,本研究依据历史文献记载,结合数理统计方法与空间分析技术,以旱灾、蝗灾为主线复原1635—1643 年群聚性灾害的时空演进过程与相互关联,识别核心灾区,揭示气候背景,以期为当前防灾减灾工作提供历史参考。

1 材料与方法

1.1 数据来源

依据持续完善的中国历史蝗灾数据库整理出明末蝗灾记录,通过《中国蝗灾史》[12]对蝗灾记录校核补充,结合文献[13]筛选出1635—1643年有关旱灾、蝗灾、饥荒、疫灾事件的历史记录。经过重复剔除、古今地名对照与校对等系统整理,以县(底图来源于国家基础地理信息中心发布的1∶100 万矢量地图)、年为时空单元建立我国该时期灾害数据库,包含发灾时间、受灾县域、灾情描述、灾害等级等条目,共计767 条蝗灾记录,930 条旱灾记录,348 条疫灾记录以及865 条饥荒记录。

1.2 灾害等级

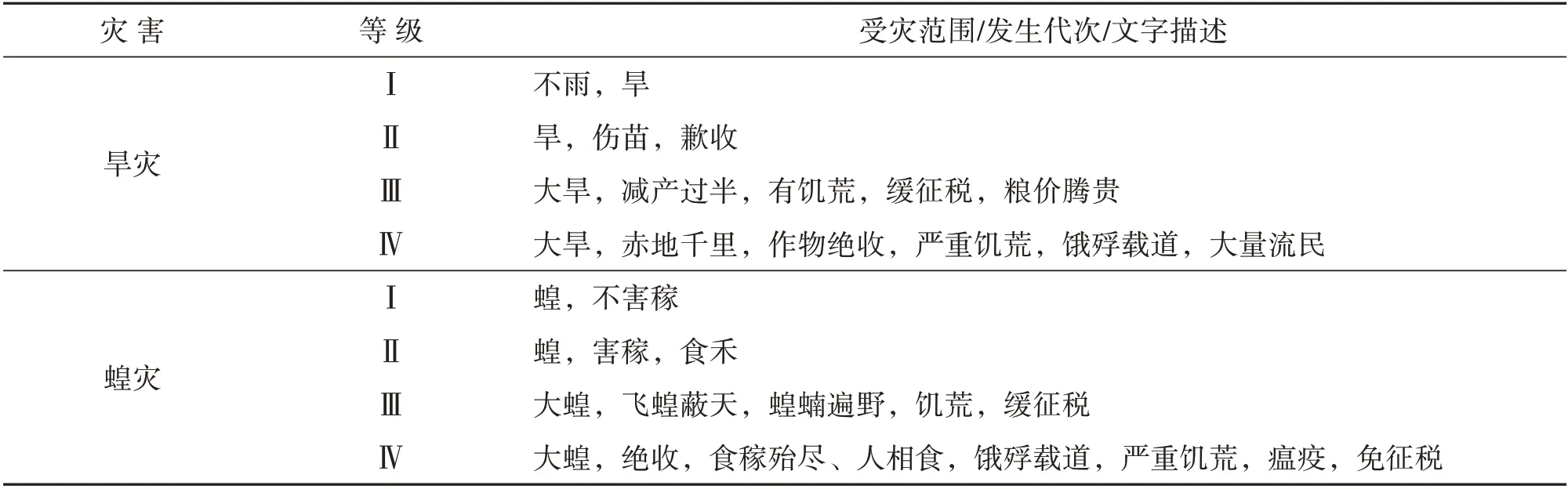

根据历史文献文字描述,采用语义分析确定灾害等级来衡量灾情的方法,已广泛应用于历史灾害研究中[14-16]。结合定性与定量分析,根据不同灾种的持续时长、受灾范围、对农业生产的破坏程度或对人与社会的影响,将旱灾与蝗灾的发生划定为4个等级,即Ⅰ级轻灾,Ⅱ级中灾,Ⅲ级大灾,Ⅳ级重灾(表1)。

表1 历史旱灾、蝗灾等级划定标准Table 1 The classification standard of historical drought and locust plagues

1.3 研究时段

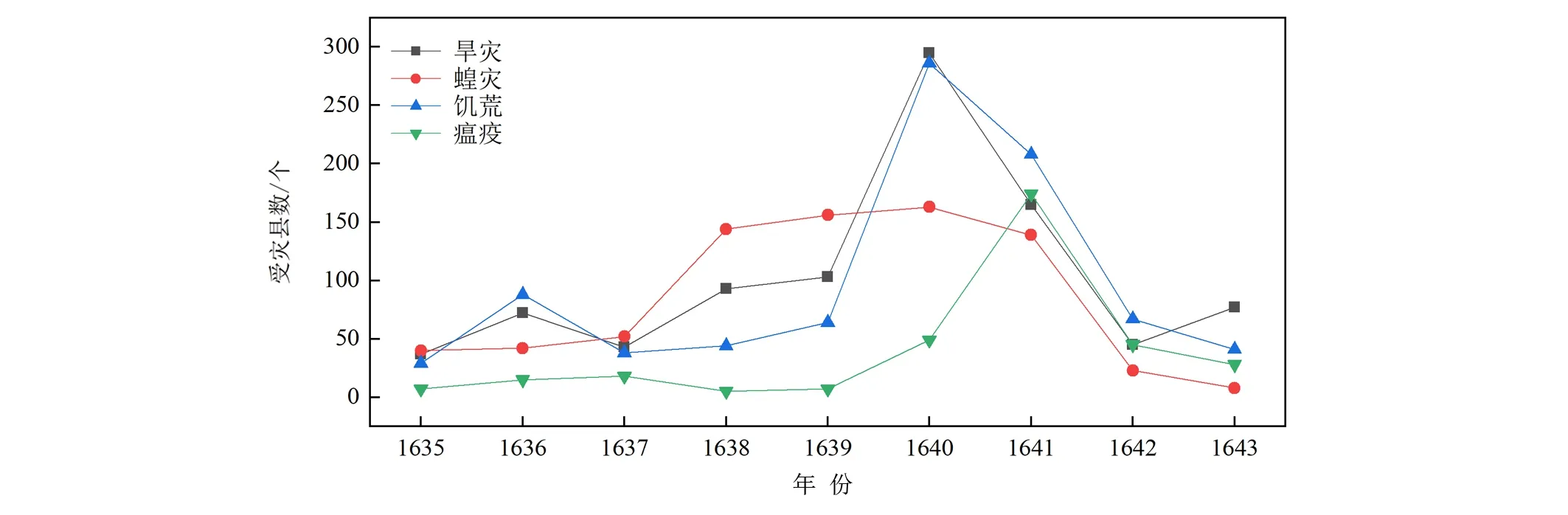

明代崇祯末期,我国中东部发生了持续十余年的旱情,伴随同期发生的蝗灾、饥荒、瘟疫,各种灾害集中暴发严重影响了生态与社会系统的稳定。其中,1635—1643 年间旱灾、蝗灾最为严重,因此将该阶段确定为研究时段,绘制各灾种受灾县次图(图1)。各灾种逐年受灾县次均呈现单峰型“快增慢减”的态势,在1639—1640 年一年内灾害群发,其中旱灾与饥荒波及的范围最广,仅1640年受旱灾和饥荒影响的县次就接近300。蝗灾盛行于1638—1641 年,在这个阶段平均每年有150个县次受灾。而疫灾在1641年灾情最重,涉及174个县次。

图1 1635—1643年群聚性灾害受灾县次Fig.1 Counties affected by clustering disasters during 1635-1643

1.4 空间自相关分析

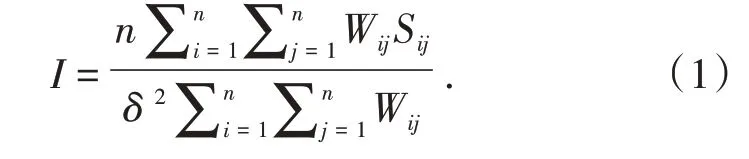

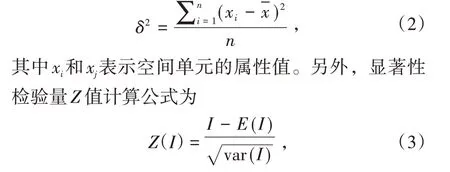

针对要素位置和属性特征的空间自相关,指通过统计方法计算空间单元之间的相关性程度,即衡量不同观察对象的相同属性在空间上的相互关系。计算公式为

Moran 指数I的取值范围在-1~1 之间。当I>0 时,表示正相关;当I <0 时,表示负相关。I值越接近-1 或1,表示相关性越高。Sij=(xi--x)(xj- -x)是相邻空间单元的属性值与总体均值之差的叉积,代表不同空间单元属性的相似程度,Wij为要素i与j的权重。δ2为总体方差,计算公式为

式中E(I),var(I)分别为I值的期望与方差。当Z>0时,表示空间对象呈聚集状态;Z<0 时,呈分散状态;Z=0时,呈独立随机状态。

2 群聚性灾害时空演进过程

2.1 旱灾演进过程

1635—1643 年旱灾受灾县次空间演化见图2。1635 年,河南、河北、陕西、安徽等11 个省份相继出现旱情,史料记载河北肥乡“三月大旱”,陕西户县“岁大旱”等,各地以Ⅰ级旱情为主,河南、安徽多县受灾,豫北局部出现Ⅳ级大旱。1636 年,长江下游旱情明显加重,尤其是江西、浙江两省,多为Ⅱ级旱情。陕南、豫南部分地区也受影响,史料中有“大旱,热且久,自五月至七月,雨不及寸”“旱,不雨”“大旱,饥”等描述。1637 年,灾情稍缓,但冀鲁豫多地仍“夏旱无麦”,关中出现Ⅱ级旱灾造成“秋禾无收”,闽粤赣三省交界处部分地区同样出现Ⅰ、Ⅱ级旱情。1638 年,旱情整体加重,受灾地区集中在黄河中下游与长江下游。河南密县、山东平原县等地出现Ⅱ级干旱,陕北、晋中出现秋旱,苏浙皖交界20 个县出现Ⅰ、Ⅱ级旱情,海南琼海县、儋县出现秋旱。史料记录“不雨,麦未播种”“亢旱,禾枯粮尽”等。1639 年,华北地区受灾面积显著增加,以黄河下游为主。河北、河南两地近40 个县受灾,以Ⅱ、Ⅲ级为主,个别地区甚至出现Ⅳ级,造成严重社会影响,史料记载河北雄县“连年大旱、人相食”。春夏两季山东多地出现Ⅱ级旱灾,苏浙皖灾情较上年有所缓解。1640 年,受灾范围急剧扩大,灾害等级迅速上升,全年多达295个县域受灾,形成了北至河北,西至陇东,南至长江下游的三角形灾区。河北、山东、河南、山西大面积持续干旱,多地“干旱不雨”持续至次年夏,灾情以Ⅱ、Ⅲ级为主,史料记载河南襄城“大旱,禾草俱枯”。关中平原及甘肃东部受灾范围较小但旱情不轻,以Ⅲ级严重干旱为主。苏浙皖地区不仅受灾范围广,旱情也较重,多地出现Ⅳ级干旱。在有灾情记录的295 个县中,Ⅱ级发生县次137,占46.4%,Ⅲ级严重发生县有102 个,占34.6%,44 个县遭受Ⅳ级干旱,占14.9%。整个黄淮海平原受旱情笼罩,1640 年也成为明末旱灾最严重的一年。1641 年,旱情在东部地区分异为黄河下游、长江下游地区两部分。河北、山东、河南的旱情较上年减弱,以Ⅱ、Ⅲ级旱灾为主,关中及甘肃东部已好转。长江下游干旱仍旧持续,江苏、浙江、安徽受灾较重,史料记载“旱,有麦无禾,河枯”“是年复旱,湖水涸”等。1642 年,大部分地区的旱情基本结束,仅河北南部、长江中下游沿岸部分地区残留旱情,多为Ⅰ级。1643 年,大范围旱情告停,仅湘赣及长江下游仍有残余。总体来看,此次大旱持续时间长,涉及范围广,以黄淮海平原受灾最重,长江中下游次之,最后是关中。

综合看来,1635—1643 年我国东部持续干旱,山东、河南、河北、陕西、山西、甘肃、安徽、江苏等18 个省份不同程度受灾,殃及295 个县域,旱情极重。其中,1640 年旱情最重,几乎覆盖了华北平原、长江中下游平原及关中平原,甚至波及至云贵高原。分阶段看,1635~1637 年处于波动期,旱灾涉及县数由37 增长至72,其后又稍显缓解。1638 年后受灾范围显著扩大,至1640 年全面暴发,受灾范围与灾情等级达到顶峰。1641—1643 年,灾情减退,1642 年受灾范围减少至45县,得到较大改善。1644 年虽有增长,但大范围内的旱灾已基本结束。

2.2 蝗灾演进过程

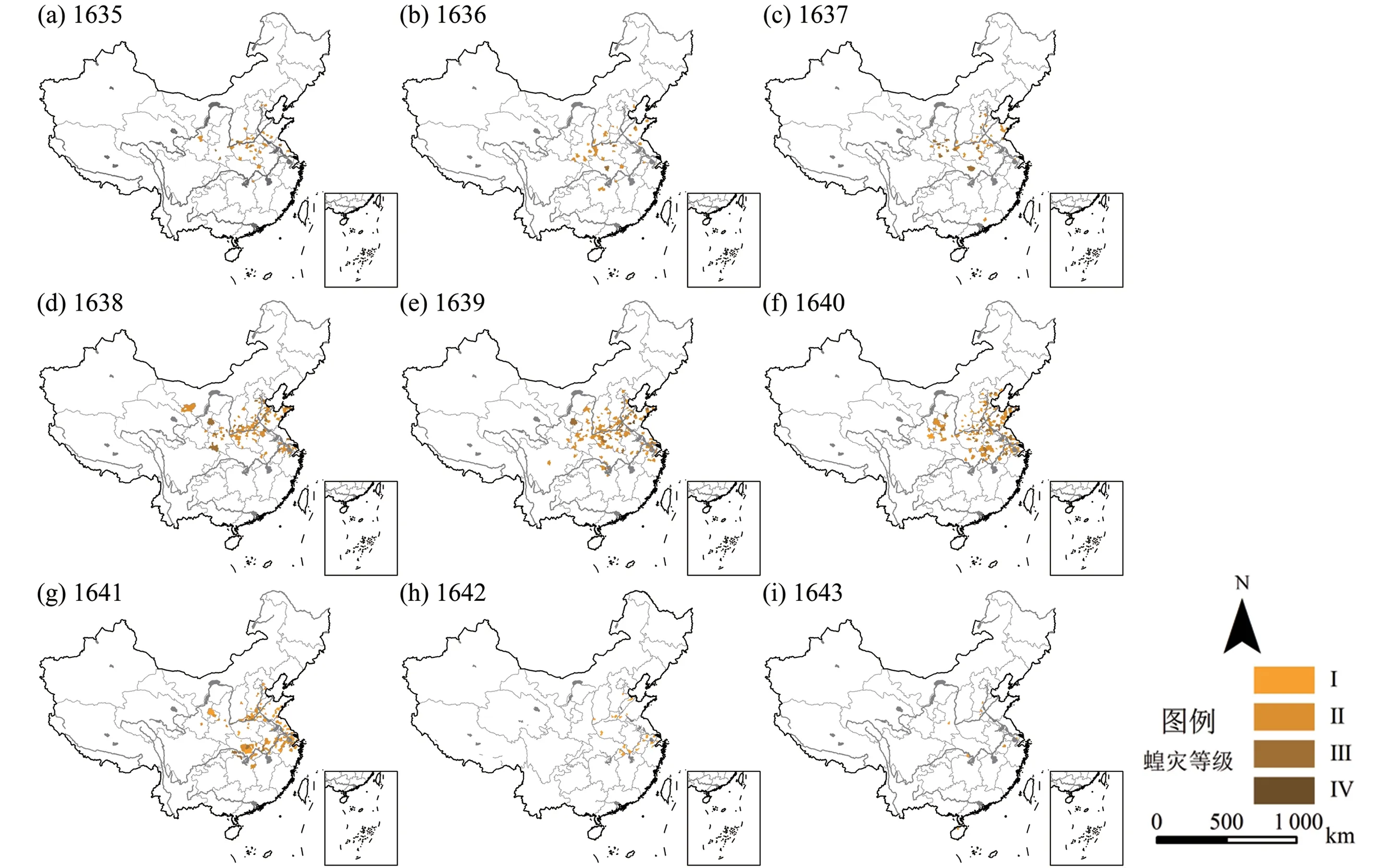

旱灾同期蝗灾大发,史称“明崇祯大蝗”,绘制逐年蝗灾县次分布图(图3)。1635年,今北京、河北、陕西、河南等地相继暴发蝗灾,其中河南发生区域最广,约占总发生面积的一半,以Ⅱ级灾害为主。1636 年,受灾区域与上年差别不大,多Ⅱ级蝗灾,南北稍有延伸。北至渤海湾,南至湖南中部。陕晋豫三省交界受灾最重,河北、山东、江苏等地亦有零散分布。1637 年,蝗灾发生县数增至52,主要分布于渭河平原与黄淮海平原,关中、冀鲁豫受灾较重,河南多地暴发Ⅲ级蝗灾。同时珠江流域出现了轻度蝗灾,宁夏北部、江苏南部亦有发灾,受灾范围开始扩散。1638 年,蝗灾发生县数呈爆发式增长,灾区进一步扩散且等级加剧,Ⅲ级灾害增多。关中灾区与黄淮海灾区连成一片,自渭河上游至胶东半岛,灾区东西绵延近1 500 km,向西甚至已蔓延至河西走廊。长江下游出现集中暴发,苏皖湖泊密集区与入海口受灾较重。以河南省灾情最为严重,受灾县数高达43,其次为山东、江苏。1639 年,受灾区域与上年大致相同,黄淮海平原受灾更加密集。陕北出现零星分布,长江三角洲的蝗灾向西、南继续蔓延,四川盆地已轻微受灾。1640 年,关中受灾缓解,黄淮海平原成为核心灾区,Ⅲ、Ⅳ级蝗灾发生显著增多,北至滦河下游,南抵长江下游,一片赤野,从波及县数及灾害等级看,此次大蝗在这一年发展至顶峰。1641 年,发灾县数有所减少,受灾区域已收缩至黄河、长江两河下游等水源较丰富的区域。河南南部、山东大部等相对较旱地区受灾明显减弱,总体表现出消退趋势。1642 年,受灾面积显著减少,只有24 个县域发生蝗灾,零星分布于海河、黄河、长江下游,均为Ⅰ级灾害。1643 年,大规模的蝗灾已经消亡,至此持续多年的崇祯大蝗终告结束。

图3 1635—1643年蝗灾空间演化Fig.3 Evolution of locust plagues during 1635-1643

此次崇祯大蝗事件,受灾区域之广、持续时间之长历史罕见。蝗灾高发区域为黄淮海平原及长江下游地区,与旱灾重灾区基本一致,起于黄淮海平原,极盛时甘肃、内蒙古、四川,甚至海南等地均不同程度受灾。在发展过程中,存在较为明显的受灾核心由北向南逐渐移动的过程,短时间内蔓延至关中平原与长江下游,尤其是苏皖湖泊密集区成为本次蝗灾事件的重灾区。

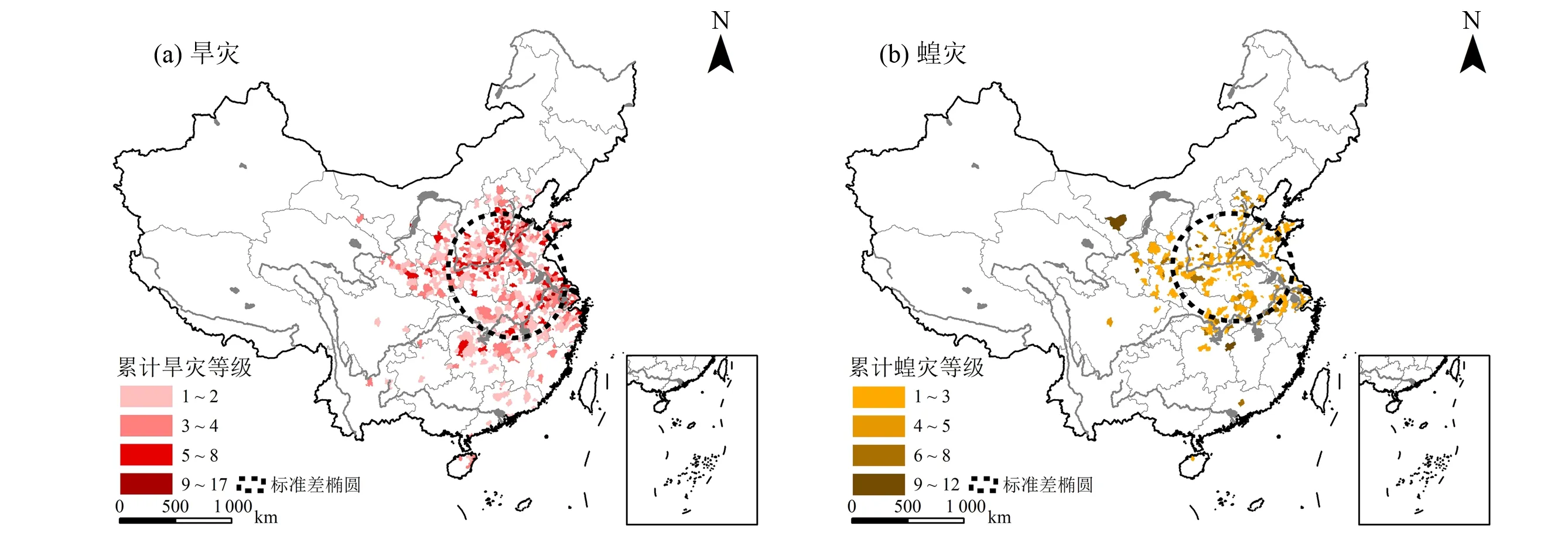

绘制旱、蝗累计灾害等级分布图(图4),计算标准化椭圆明确核心灾区。可以发现,旱灾、蝗灾分布均表现出显著的空间异质性,高发区域较为一致,均聚集黄淮海平原与长江下游地区,主要包括河北、山西、河南、山东、江苏、安徽及陕西、湖北、江西、浙江的部分地区。旱灾分布存在两个核心灾区,一是黄淮海流域,包括河北、河南、山东、江苏等,二是长江下游沿线以及太湖、鄱阳湖等滨湖一带。蝗灾分布相对集中,主要聚集在黄河下游沿线,体现出显著的“水缘性”特征,集中分布在河网密布、湖泊众多的平原地区。

图4 1635—1643年旱灾和蝗灾累计灾害等级分布Fig.4 Distribution of accumulated ranks of drought and locust plagues during 1635-1643

2.3 饥荒、瘟疫、战争时空特征

旱情的迅速扩张,使东部大部分地区尤其是河南、山东、河北等地粮食产量严重不足,同时蝗灾的大规模暴发加剧了粮食的减产甚至绝收,进而产生大范围饥荒。统计结果表明,1640 年和1641年是暴发饥荒县次最多的年份,分别有286和208 个县次受灾,对应旱灾和蝗灾最严重的两年。华北平原与长江中下游平原是我国最重要的粮食产地,严重的饥荒使灾情从减产区蔓延至存在粮食供应或依赖关系的其他地区。此次饥荒涉及范围甚广,河南、江西、浙江、山东、安徽等省份均不同程度受灾,部分地区竟上演“父子、兄弟、夫妻相食”“树皮食尽,发瘗胔以食”的人间惨剧。

由于旱蝗肆虐粮食减产造成的生活水平下降,恶劣的自然环境与低下的卫生医疗条件为疫情的产生与扩散提供了条件。明代最严重的瘟疫暴发于崇祯年间,其中1641 年疫情最重,受灾县次达174。随着旱灾与蝗灾的逐渐消退,疫情随之缓解,1641 年受灾县次已降至45。在空间分布上,河北、山西、山东、河南等省份受灾较重,与旱灾与蝗灾重灾区一致。

民不聊生势必造成社会动荡,在1635—1643年期间,共发生大小30 余次战争,在1641—1643年显著增多,对应了旱灾与蝗灾的高发时段并体现出持续影响。其中,以李自成、张献忠等农民起义为主,多位于河南、安徽、湖南、湖北、陕西等地。另外,清军南下,改朝换代已不可避免,持续多年的自然灾害、农民起义与外敌入侵造成社会动荡,内忧外患使明政权迅速走向灭亡,百姓长期生活在水深火热之中。据本文统计,大部分蝗灾都会引起禾稼受损、粮食歉收,进而导致饥荒、瘟疫。从群发灾害的时空特征看,饥荒与瘟疫的发生存在较为明显的滞后性,饥荒较旱、蝗灾害滞后约1 年,而瘟疫滞后约2 年,体现出完整的农业灾害链发灾模式,使灾情成倍恶化。

2.4 旱蝗对比分析

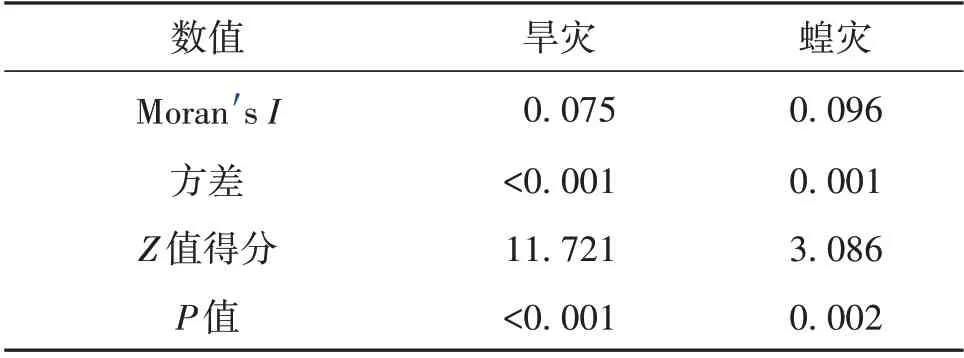

针对旱灾、蝗灾的空间分布进行全局空间自相关分析(表2),结果表明,旱灾与蝗灾的Moran指数均为正值,即均具有集聚趋势,旱灾分布的Z值得分高于蝗灾,表明旱灾发生的聚集趋势更显著。旱灾的发生受大范围气候波动直接影响,在空间上涉及范围更广,连续性更高。

表2 旱灾、蝗灾空间自相关分析得分Table 2 Autocorrelation analysis of drought and locust plagues

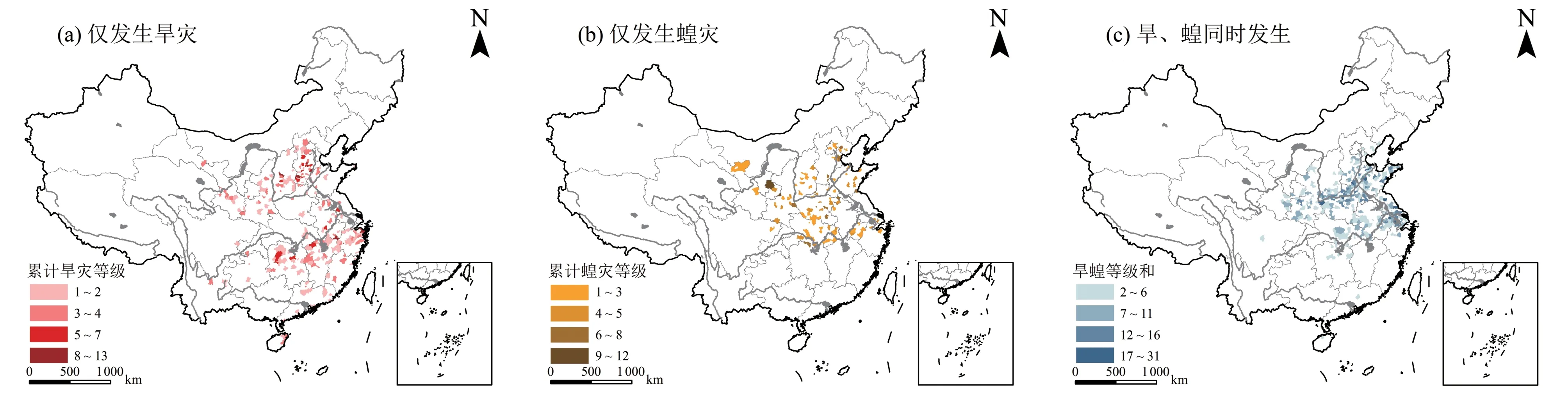

整合旱灾、蝗灾历史记录,绘制仅发生旱灾、仅发生蝗灾及旱蝗同时发生的县域空间分布图(图5),仅发生旱灾未遭受蝗灾的县域主要分布在华北北部的河北、山东、山西,及长江中下游南部的湖南、江西等山地。仅发生蝗灾未遭受旱灾的县域较少,零星分布在河南、山东、陕西等省份的平原地区。同时遭受旱灾、蝗灾侵害的县域分布较广,与之前统计的蝗灾暴发空间分布较为一致,集中在黄河下游与长江下游平原地区。

图5 1635—1643年仅发生旱灾、仅发生蝗灾及旱、蝗同时发生的空间分布Fig.5 Distribution of drought without locust plagues,locust plagues without drought,drought and locust plagues during 1635-1643

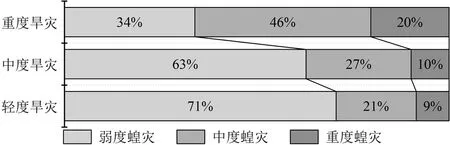

蝗灾与旱灾的发生关系相当密切。据本文统计,蝗灾与干旱受灾县数在1635—1643 年间存在显著的正相关关系(r=0.711*)。采用自然间断点分级法(Jenks)将各县历年旱灾、蝗灾累计受灾划分为弱、中、强三级,汇总不同强度旱灾发生时的蝗灾强度,探究旱灾与蝗灾的并发关系。可以看出,当旱灾强度上升时,中强度蝗灾的发生频率明显升高(图6),干旱对蝗灾暴发的促进作用显著。从生物学角度来看,干旱可当作蝗虫生存的一种压迫机制,即旱情影响蝗虫的产生与迁飞。结合旱灾蝗灾暴发空间分布格局可以发现,干旱作为促使蝗灾发生的重要因素,一般蝗灾年份均有大旱出现,但干旱年份未必出现大范围的蝗灾[17]。可见,气候环境变化对生物灾害的影响十分显著。

图6 不同强度旱灾下的蝗灾强度分布Fig.6 Distribution of locust plagues intensity in different drought intensity

3 气候背景分析

3.1 气温背景分析

根据过去5 000年中国气温重建序列[18],明代整个阶段(1368—1644)处于前所未有的低温期(图7a)。蝗灾暴发对气温变化的响应关系,众多学者基于不同研究时段和地域得到的结论不尽相同。有学者[19-20]认为寒冷气候会限制蝗灾发生,也有学者[21]认为在冷期暴发蝗灾的几率更大。从本时段来看,无论是华北地区还是华东地区,都遭遇整个低温期的最低谷(图7b),相对寒冷的气候环境更有利于蝗灾的暴发,而进一步明确蝗灾对气温变化的响应或须长时序、大尺度、分区域的复合分析。

图7 研究时段在气温重建序列中的位置Fig.7 Position of research period in historical temperature series

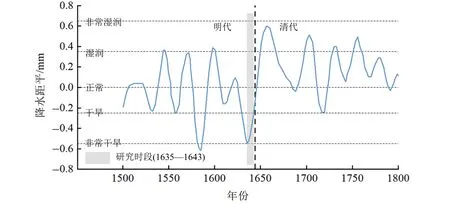

3.2 降水背景分析

干旱与蝗灾暴发的联系十分紧密,由干旱创造的适宜蝗虫生存与繁衍的环境是关键因素[22]。根据1500—1800 年的华北降水重建序列[23](图8),本时段处于前后300年降水量的低谷,长期干旱为蝗灾发生提供了稳定的孕灾环境,根据Yi等[23]的分级标准,本研究时段达到“非常干旱”的水平。1635—1636 年间处于干旱的极值,遭受蝗灾侵害的县次逐渐增加,随着降水逐渐增多,1640 年蝗灾全面暴发,表明蝗灾与旱灾的暴发在时间上存在滞后性。

图8 研究时段在重建降水序列中的位置Fig.8 Position of research period in historical precipitation series

3.3 遥相关分析

相关研究表明,明代末期由于太平洋副高气压与东亚季风长期偏弱造成中国东部大面积干旱,或与El Niño事件存在联系[24]。根据El Niño事件历史年表[25],在明末1640—1643 年发生过两次较强的El Niño 事件,这通常导致中国东部夏季降水急剧减少。Niño3 指数显示,1640 年前后在Niño3 区海温异常导致夏季风偏弱,对应本时段自然灾害最严重的年份。另外,火山活动也是影响自然灾害暴发的重要因素[26],火山喷发通过干扰太阳辐射影响大气环流,促进灾害发生[5]。根据全球火山活动数据记录[27],在1638—1643 年间,仅亚洲范围内就发生过至少两次强度(VEI)超过4 的火山喷发,但其与中国东部气候变化和环境变迁的关联仍需进一步探讨。结合蝗灾暴发与气温、降水的响应关系来看,在本研究时段内,冷干气候促进了蝗灾的发生。但持续干旱并不是蝗虫最适宜的生长环境,长期来看,旱涝的频繁转换或是促使蝗灾暴发的主要原因,因此利用现代昆虫学和生态学方法进行观测与试验是进一步研究蝗灾的必要方式。

4 结 论

本文基于历史文献记载,以旱灾、蝗灾为主线复原了1635—1643 年群聚性灾害事件的时空演进过程,识别核心灾区,关注各灾种间的关联,分析此次群聚性灾害事件的气候环境背景。主要结论如下:

1) 在时间上,不同灾种波及的县次均呈单峰型“快增慢减”态势,旱灾、蝗灾、饥荒在1638—1641 年涉及范围较广;旱灾、饥荒危害范围最大,1640年二者发生县次均接近300;疫灾经历较长的孕灾期,在1641年到达峰值。

2) 在空间上,旱灾广泛分布于中国东部季风区,核心灾区位于黄淮海流域与长江下游沿线,其中河北、河南、山东、江苏等地受灾较重;蝗灾发生区域相对集中,核心灾区位于黄淮海平原北部,聚集在黄河下游沿线及河网湖泊周边,体现显著“水缘性”特征,河南、山东受灾最重。

3) 蝗灾的发生存在显著空间关联性与时间承继性,旱蝗并发造成粮食减产甚至绝收;饥荒与疫灾相比旱蝗灾害具有滞后性,饥荒滞后约1 年,疫灾滞后约2年;干旱显著促进了蝗灾的暴发,极端旱灾发生时蝗灾等级增加明显。

4) 明清小冰期连续的极端冷干气候加剧了蝗灾暴发,或与大尺度环流及外部环境变化相关;另外,“旱灾-蝗灾-饥荒-疫灾”灾害链成倍加重了灾情。