文之脉 国之魂

2021-12-13赵德润

赵德润

1948年10月的一个晚上,在西柏坡,周恩来亲自携灯在村口迎接一位尊贵的客人,而毛泽东主席则站在院中静静地等候着。这位客人就是毛主席的恩师、著名语言文字学家符定一老先生。

此时西柏坡的毛泽东、周恩来等领袖们,正在为解放全中国、建立新政权而紧张工作着。百忙之中,毛泽东与到访的符老先生谈起将来进城后要设置一个机构,对德高望重的老年知识分子妥善安排,发挥他们独特的作用。毛泽东所说的机构,就是1951年成立的中央人民政府政务院文史研究馆。

其作始也简 其将毕也巨

1951年7月29日的这一天,在北海公园静心斋,聚集着几十位德高望重的长者,他们平均年龄70岁,最年长者90岁。有清末翰林、进士、举人;有名学者、名画家、名医师,多是民主党派、无党派人士以及社会名流。

尽管当日天气炎热,但是先生们均身着正装和长衫,之所以如此的隆重,是由于他们盼望已久的中央人民政府政务院文史研究馆在这一天正式成立了。时任政务院副总理的董必武到会致辞,称此次盛会“自古以来罕与其匹”。他引用庄子的话“其作始也简,其将毕也巨”,预言文史研究馆的工作大有发展的前途。

为了这一时刻,许多志士仁人曾为之奔走,柳亚子就是其中一个。

1949年,当柳亚子先生听说要筹建文史研究馆的消息后,曾经致信给毛主席,建议设立“国史馆”,修撰“南明史、中华民国专史”。在毛主席的回信中,肯定了有成立文史研究机构的想法,但是他并不赞成成立文史馆仅仅是为了研究“南明史”和“中华民国史”。通古博今的毛泽东有着更为宏观的设想。正如后来人们所理解的,中央文史馆好比当代翰林院。历史上翰林院是为帝王将相服务的,而当代文史馆是为人民服务的。

中央文史馆已经走过60春秋。前后经历符定一、章士钊、杨东莼、叶圣陶、萧乾、启功、袁行霈七位馆长。馆长是文史馆的一面旗帜,毛泽东主席与符定一先生的交谈还引出了馆员遴选标准。决定设立文史研究馆以后,馆长的人选就提上了日程,毛泽东经慎重考虑决定举荐符定一先生出任文史馆第一任馆长。周恩来总理曾经说过“这位老人一生有三大贡献,一是发现毛泽东同志为中国有用人才之第一人;二是建党初期,支持党的活动,营救党的领袖;三是晚年参加反蒋斗争,对建设新中国有贡献。”

为了让符定一先生同意出任馆长,毛泽东巧妙进行了动员。

有一次,毛泽东设家宴招待符定一先生和几位同乡前辈,席间通报了设置文史研究馆的想法,动员符定一先生出任馆长。老先生开始认为这一单位无非是“文、老、贫”,毛泽东笑着说:“不光文、老、贫,还有德、才、望!这个事还需要您这样有学问和德高望重的人啊!”

决定接受馆长一职以后,符定一先生以极大的热情投入筹备成立文史馆的工作中。他发现北京客居着一大批名望高、年纪大的文化人,他们在生活上比较困难,迫切盼望政府的救济,也希望能为社会做一些事情。老先生们对政府将要设置的文史馆充满期待,在大家的恳求下,符定一于1951年6月,给毛主席写信,希望尽快批准成立文史馆以解燃眉之急。

毛主席于6月26日收到来信,在“先发表一批老人名单,先期照单接济,免得老人缘门乞食也”的文字右边划了线。并在信上批示“请齐燕铭同志办。生计太困难者,先行接济,不使挨饿。毛泽东六月二十六日”。毛主席的批示,使京城一大批有名望的老年知识分子得到接济,同时也大大加快了文史研究馆的筹备进程。

1951年7月29日,中央人民政府政务院文史研究馆成立,周恩来聘请符定一为文史研究馆首任馆长,柳亚子、叶恭绰、章士钊被聘为副馆长,另有26位各界名宿成为首批馆员。

自此,从馆长到馆员,均由总理亲自聘任颁发聘书。受聘者多为耆年硕学之士、社会名流和专家学者。而总理每年至少要同馆员见一次面,或请到中南海,或亲到文史馆,当面听取他们对政府工作的意见。什么样的人才有资格成为文史馆馆员?毛泽东当年给秘书田家英的一封信做了最好的诠释。

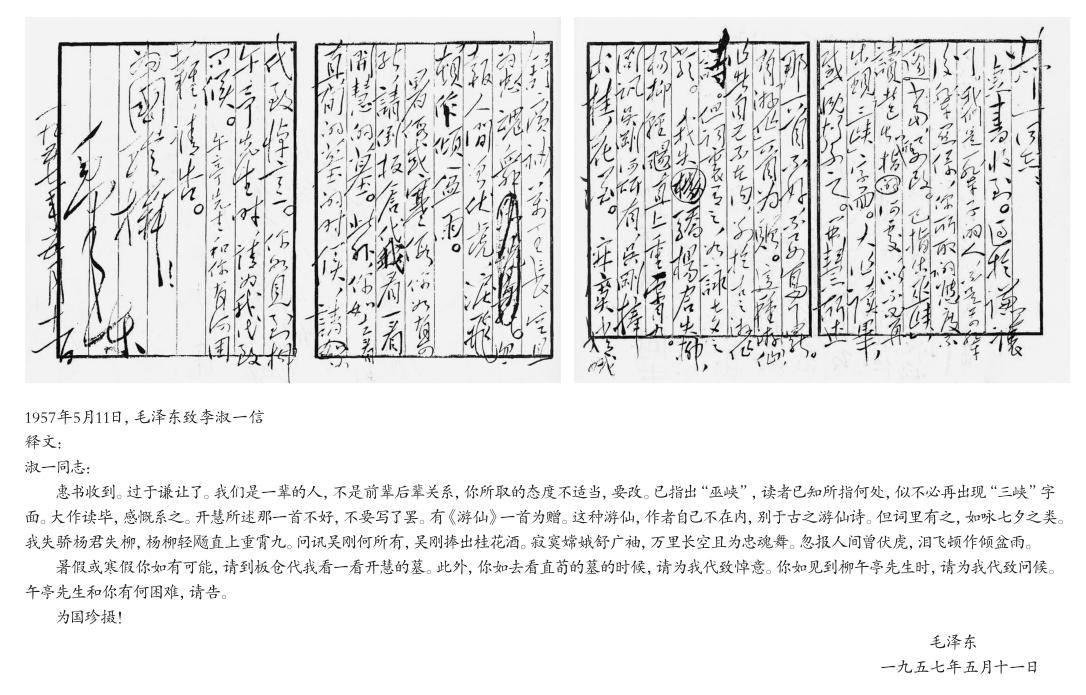

文史馆成立之初,有人推荐杨开慧的朋友、柳直荀烈士的遺孀、时在长沙任中学教员的李淑一到中央文史馆任馆员,希望毛主席能够向文史馆推荐一下。

毛泽东在1954年3月2日就这件事专门给秘书田家英写了一封信:“李淑一女士,长沙柳直荀同志(烈士)的未亡人,教书为业,年长课繁,难乎为继。有人求我将她荐到文史馆为馆员,文史馆资格颇严,我荐了几人,没有录取,未便再荐。拟以我的稿费若干为助,解决这个问题。未知她本人愿意接受此种帮助否?她是杨开慧的亲密朋友,给以帮助也说得过去。请函询杨开智先生转询李淑一先生,请她表示意见。”

从这封给秘书田家英的信里,我们看到了毛泽东的“自知之明”,他不是不想推荐,而是不好意思再推荐了。原因是“荐了几人,没有录取,未便再荐”。在这里,毛泽东丝毫没有怪罪谁的意思,而是把自己“数荐不纳”的原因归结为“文史馆资格颇严”,可见他对文史馆的敬重。23年之后的1977年,李淑一被聘为中央文史馆馆员。

中央文史馆的成立也为地方文史馆的出现提供了契机。一直以来,全国各地文史馆和中央馆互相配合,在许多方面发挥着重要的作用,而各省市区文史馆的建立是在邓小平主持下决定的。

1952年8月17日,邓小平副总理向毛泽东主席报告拟在各省市设立文史馆。毛主席8月18日即作出批示:“刘(刘少奇)阅,退邓办。同意这个决定。”

1952年9月5日,在政务院总理周恩来率领中国政府代表团访问苏联期间,代总理邓小平主持政务院第149次会议,讨论批准在全国各地设置文史研究馆的问题。

随后的几年里,在各大行政区的周密部署下,各省市及部分省辖市文史研究馆相继成立。

敬老崇文 一脉相承

距天安门广场200米,前门东大街11号,有一处幽静院落。这里是人民政府礼贤敬士之所、名耆硕儒汇聚之处—中央文史研究馆。在南楼大厅正面墙上镶嵌两行金色大字,那是江泽民同志亲笔题写的“发扬爱国精神,弘扬民族文化”。对面墙上,便是朱镕基同志讲话中强调的“敬老崇文,尊贤敬德”八个大字。而这栋南楼正是朱镕基任副总理时听说文史馆办公室紧缺拨款修建的。

进到中央文史馆,自然就会融入到“敬老崇文”的传统之中。文史馆有“序齿不序爵”的不成文规定:无论何党何派,正部副部,专家学者,入馆一律以先生相称,以年龄大小“排座次”。而“敬老崇文”的传统,从建馆之初就开始了。

毛泽东主席对符定一先生非常尊重,除了有时到先生家中看望外,还邀请先生可随时到中南海往访。每次会面,毛主席都用自己的专车接送。有一次,老先生从中南海回到家就对家人说,中南海我不能多去了,毛主席把我送上车,车子一开就给我鞠躬,都走出老远了,我回头一看,毛主席还弯着腰行礼,这让我怎么承受得起呀!

周恩来总理建国初期真可谓日理万机,连毛泽东都说“周公确有吐握之劳”,他那样忙,也没忘记亲自为中央文史馆选址。中央文史馆最早选在故宫里,后改在北海静心斋。静心斋建于清乾隆二十二年(1757年),占地面积4700平方米,原是皇太子读书的地方,园内亭榭楼阁,小桥流水,叠石岩洞,幽雅宁静,是一座建筑别致、风格独特的“园中之园”。为给老先生们腾馆址,静心斋内珍贵文化典籍搬到了故宫博物院,前后费时一年多,1951年7月,静心斋正式成为中央文史研究馆的办公地。1974年国务院参事室从中南海迁出到静心斋同中央文史研究馆合署办公。1981年11月,静心斋归还北海公园对游人开放,中央文史研究馆和国务院参事室迁至现址东交民巷使馆区原荷兰使馆—前门东大街11号。

周恩来总理为齐白石老人搬家的故事,也传为了佳话。

1950年秋,周恩来总理偶然了解到,跨车胡同15号齐白石的住宅年久失修,又破又漏,且有坍塌的危险,便命政务院机关事务管理局派人加以修缮。除部分房屋翻盖外,其余的也粉刷一新,并在南院挖了一个三米多深、两米见方的渗水坑,解决了多年来院内无法排水的困难。白石老人对此由衷感谢,这是他一生没有见过的事,自己未花一分钱,房子修好了,解决了生活上的不便。

为了使白石老人能有一个更舒适宁静的环境,能在饭后茶余悠然散步,颐养天年,又能使来访的客人不致感到拥挤,1955年秋天,周恩来总理委托文化部和全国美术家协会在地安门雨儿胡同买了一所旧王府作为白石的住宅。白石老人一生从未受到如此厚重的礼遇,他怀着无限感激之情,几次对前来探望的朋友,指着修饰一新的房子,感慨万端地说:“我多么希望能活到120岁,多给人民贡献点薄艺,于心才安。”

住在宽敞、明亮的雨儿胡同住宅里,白石老人感到欣慰,他不停地挥笔作画。可是日子久了,一向喜欢和家属在一起的白石老人,不免产生了孤独的感觉,他希望搬回跨车胡同,和家人一起安度晚年。于是在1956年春天一个和煦晴朗的中午,白石老人又来到中南海,把要搬回跨车胡同的想法告诉了周总理,总理非常体谅老人的苦衷,随即答应说:“我现在就送您去。”周恩来总理亲自将白石老人送回了跨车胡同。

晚上,白石老人十分经意地画了一幅红红的大牡丹画纪念这一天。第二天早上,他精心地挑选了一幅得意之作《荷兰鸽子》,专程派人送到中南海,送给了周恩来总理,以表达他的感激之情。

毛泽东酷爱诗词,经常与学识渊博的文史馆员交流切磋。1961年11月6日,他写信给秘书田家英说,“有一首七律诗,其中两句是‘雪满山中高士卧,月明林下美人来,是咏梅的。请找出全诗八句给我,能于今日下午交来则最好。何时何人写的,记不起来,似是林逋的,但查林集没有。请你再查一下。”时隔不久,毛主席又补充一件,“又记起来,是否清人高士奇的,前四句是‘琼枝只合在瑶台,谁向江南到处裁,雪里山中高士卧,月明林下美人来,下四句忘了。请问一下文史馆老先生便知。”

从信的内容可以看出,毛主席急着要找到这首詩的出处,核对记忆误差,以便推陈出新。作为一个诗人,记不清古人诗句或出处是常有的事。但在急迫之中,首先想到的一定是最直接、最重要的文史馆老先生们,由此可见中央文史馆在毛主席的心目中的分量。

60年来,从毛泽东、邓小平、江泽民到胡锦涛,从周恩来、李鹏、朱镕基到温家宝,以及分管文史馆工作的国务院领导董必武、习仲勋、罗干、王忠禹、华建敏、马凯,一脉相承地重视文史馆工作,不断推进文史馆事业的创新和发展。

2010年8月6日,温家宝总理又一次走进中央文史馆。他这次是专程来馆为中央文史馆馆员、香港著名学者饶宗颐先生祝贺95岁寿辰。此前,温总理给国务院参事室主任陈进玉打电话,关心饶宗颐先生健康,安排饶老到北京医院检查身体。饶老此次来京乘坐的奥迪轿车“京A80880”,就是当年德国总理送给中国总理的国礼,温总理一天没坐就送到文史馆、参事室请老先生们坐。敬老崇文的传统美德,再次在这里彰显。

早在文史馆成立大会上,董必武曾说过:“昔日所传香山九老,洛社耆英,比之这次开馆也甚不相似,那种集会是前辈诸先生一时与会所至,自相集会,流连诗酒,以为雅事,优游逸豫,以娱暮年,他们是不关心世事的”。“香山九老”指的是唐代文人白居易等九位老者。他们因志趣相投,在洛阳香山结为九老会。北宋名相文彦博因慕“香山九老”,乃集合洛阳城中年高德重者,在资圣院修“耆英堂”,也留下一段风雅韵事。但比之今日文史研究馆,确实“甚不相似”。

是真名士 敢吐真言

中国封建社会长期言路闭塞,客观上促成了含蓄、深沉、内敛的民族性格,也使一些心灰意冷又不愿随波逐流的文人士大夫放弃了“忧天下”的人生态度而悄然出世,转而投入大自然的怀抱,于是,隐山遁水便成为中国历史上一种文化现象,也给自然山水打上了浓浓的人文印记。而新中国希望文史馆员成为一种什么样的人呢?答案自然是像魏徵一样敢于直谏的良臣,像司马迁一样秉笔直书的史官。

翻开文史研究馆60年的历史,存史资政、敢于直言的故事比比皆是,最典型的还要数章士钊先生。

1966年8月29日,一群红卫兵到史家胡同抄了章士钊馆长的家。第二天一早,章士钊致信毛主席反映遭遇,毛主席当即批示:“送总理酌处,应当予以保护。”周恩来严厉批评,责令送回抄走的全部书籍、物品,派人保护章宅。周恩来同时拟订了一份应予保护的近百位高级民主人士和老干部名单,恰恰是这份名单使这些民主人士和老干部免于文革劫难。

1967年3月上旬,章士钊馆长致信毛泽东主席。信中说,新中国成立之后国家兴旺发达,全都仰仗共产党之英明领导。毛、刘团结乃共产党领导核心坚强的保证。假若刘少奇确实犯了错误,望毛、刘两位领导能赤诚相待,刘少奇可作检讨,但切不可打倒。毛主席3月10日亲笔复信:“行严先生,惠书敬悉。为大局计,彼此心同。个别人情况复杂,一时尚难肯定,尊计似宜缓行。敬问安吉!”

章士钊先生的《柳文指要》,是一部研究柳宗元文学和思想的学术著作。这部奇书的问世,很富有戏剧性。1971年9月,正值“文革”中期,文化界万马齐喑的时代,《柳文指要》在毛泽东、周恩来支持下出版,好一似为文化禁锢的铁幕打开了一个缺口,在当时引起了惊世骇俗的震动。

1973年5月25日,92岁的章士钊先生受毛泽东主席和周恩来总理的重托,在儿子章可、女儿章含之等陪同下,乘专机赴香港,利用探亲机会,为海峡两岸的和平统一寻找途径,终因过度劳累,于7月1日在香港寓所病逝。

中央文史馆馆员朱启钤,光绪举人,曾任北洋政府内阁代理总理,他又是工艺美术家、建筑学家和中国古建筑学奠基人,一生经历了清朝末年、北洋政府、民国、日伪、新中国五个历史时期。上海解放后,周恩来总理即派章文晋从上海将朱启钤接到北京。

朱启钤回京后,对人民政府的各项措施颇有好感。他是中兴轮船公司的董事长,经与公司的常务董事共同努力,把已经跑到香港的9条轮船召回大陆支援国内海运。

同时,朱启钤又将他珍藏的明岐阳王世家文物共56件捐献给政府。这批文物中,《吴国公(即朱元璋)墨迹》、《张三丰画像》、明太祖御帕及纪恩册、《平番得胜图》等均极为珍贵。此举受到文化部嘉奖,捐献的文物则在故宫太和殿展出。

上世纪50年代初期,北京市决定扩建天安门广场,修建人民英雄纪念碑。周总理指示有关部门征求朱启钤的意見。他建议天安门广场的周围,不要修建高于天安门城楼的建筑;扩建广场,移动华表时,要注意保护。特别是西边的那座华表,庚子时被打坏过,底座有钢箍,移动时要注意;广场上东西两面的“三座门”,尽量不拆。这些建议,北京市大体上采纳了。东西“三座门”开始并没有拆除,后来因为有碍交通,才不得不把它移走。

叶恭绰早年曾任北洋政府交通部总长,国民政府铁道部部长。新中国成立后,叶恭绰1951年任中央人民政府政务院文化教育委员会委员,同年7月被聘任为中央文史研究馆副馆长。1955年任北京中国画院院长。叶恭绰生平于艺术、书画、诗词、文物鉴藏无不精通。为了保护祖国文化遗产,使之不流入外国人之手,他购买了许多珍贵字画、碑帖、磁器、铜器、孤本、善本、外国难得之名著与故宫禁物。一次他重金购得稀世珍品—晋朝王献之的《鸭头丸帖》真迹,慨然捐献给了上海博物馆。年登八十,他又先后将全部收藏品捐给北京、上海、广州、苏州、成都等市有关机构。尤其对国之重器毛公鼎的保护,叶恭绰功不可没。

沈尹默出身书香门第。曾自费留学日本,在章太炎国学讲习会受业。归国后,在北大任教并主持书法研究会。1916年他向北大校长蔡元培推荐陈独秀为文科学长,建议陈独秀将《新青年》从上海迁至北大,与陈独秀、胡适等轮流担任主编。上海解放后,陈毅市长拜访的第一个民主人士就是沈尹默,并邀请他担任上海市文物保管委员会委员和上海市人民政府委员,1960年7月他被聘任为中央文史研究馆副馆长。沈尹默书工四体,尤以行草著称,花费了一生精力,成为书法名家。其书圆润秀美,清雅遒健,流畅多姿,且不失严谨法度,真正做到了雅俗共赏,独树一帜,从者众多,对现代书坛影响也极大。

晚清探花商衍鎏是一位著名的爱国人士和学者,曾在国民政府任职。日寇侵占东三省时,他在《感愤》一诗中写道:“惊看砧肉供刀俎,忍撤藩篱逼冀燕。”并有“长蛇封豕欲难填”之句,痛斥帝国主义的贪婪本性及反动派的卖国政策。抗战期间又愤怒声讨日寇滥炸和平城市的暴行;每闻捷报,则咏诗庆贺。他对国民党的苛政无比痛恨,曾以“斗米需钱百万多”成辘轳体长诗加以揭露。1960年被聘为中央文史研究馆副馆长。党和政府对老年知识分子的关怀与照顾,使他感到温暖,多次赋诗抒怀。经过三年努力,撰写了一部23万字的《清代科举考试述录》。全书材料翔实,内容丰富,填补了我国学术界的一项空白,具有一定的文献价值。

中央文史研究馆副馆长陈寅恪是清末著名进步政治家陈宝箴之孙、爱国诗人陈三立之子。1910年起赴多国留学,具备十几种语言的能力,回国后在多所大学任教。他在1929年所作的王国维纪念碑铭中首先提出以“独立之精神,自由之思想”为追求的学术精神与价值取向。他讲课时,或引用多种语言,佐证历史;或引诗举史,无不准确,伴随而来的阐发更是精当。为人谦和而有自信,真诚而不伪饰,人称学者本色。晚年失明,在助手的帮助下,编成《寒柳堂集》、《金明馆丛稿》,写有专著《柳如是传》、《寒柳堂记梦》。他的助手感慨地说:“寅师以失明的晚年,不惮辛苦、经之营之,钧稽沉隐,以成此稿。其坚毅之精神,真有惊天地、泣鬼神的气概”。

第五任馆长萧乾是著名记者和作家。曾任《大公报》战地记者,随盟军深入柏林,见证了第三帝国的覆灭,并写出了《到莱茵前线去》、《南德的暮秋》等大量战地报道。1995年中国作家协会授予他“抗战胜利老作家纪念牌”。晚年的萧乾,勤奋笔耕,写了大量散文、笔记、随笔、回忆录等作品。萧乾的作品,真诚坦荡,深邃警醒,读来发人深省,耐人寻味。萧乾是用“心”写作的人。他多次说,自己这辈子的处事原则之一,就是讲真话。1999年底萧乾90寿辰前《萧乾文集》出版。2000年1月27日,朱镕基总理致信祝贺:“感谢您赠我全套《萧乾文集》。先生毕生勤奋,耕耘文坛,著作等身,为中国之文学、新闻、编译事业做出宝贵贡献。我在中学时期,先生就是我的文学启蒙人之一,受益匪浅。”

集诗、书、画和文物鉴赏于一身的第六任馆长启功,满族,爱新觉罗氏,是清世宗(雍正)的第五子和亲王弘昼的第八代孙,是享誉国内外的国学大师,对古代书画、碑帖见识卓异,造诣精深。早在40年代,就发表过有关的专文,曾被聘为故宫博物院专门委员,经他过目的古代艺术精品,数以千计。由于他对历代作品特征、作者风格了然于心,加上他有丰富的文物知识和文史修养,又熟谙典故,劣品和赝品总逃不过他的目光。1983年,他成为国家文物鉴定委员会主任。

从文史馆成立以来,文史研究馆馆员或资政建言,或著书立说,或潜心书画,或吟诗作赋,做出了不平凡的业绩。

独立之精神 自由之思想

2011年4月14日,中南海紫光阁,温家宝总理向新聘中央文史研究馆馆员、国务院参事颁发聘书。85岁的清史学家戴逸,84岁的北大教授、北大儒学研究院院长汤一介,两位耆年硕学的新聘馆员格外引人注目。

随后,温总理在国务院小礼堂与馆员、参事座谈时,语重心长地说:“一个国家、一个民族,总要有一批心忧天下、勇于担当的人,总要有一批从容淡定、冷静思考的人,总要有一批刚直不阿、敢于直言的人。”

温家宝引用宋代理学大师朱熹写过的一副对联:“地位清高,日月每从肩上过;门庭开豁,江山常在掌中看”,认为这是千百年来中国仁人志士的崇高精神追求,把这副对联用在今天馆员、参事们的身上也很贴切。这是温总理对馆员、参事参政议政的嘱托和勉励。

2011年4月14日,在同国务院参事和中央文史研究馆馆员座谈时的讲话中,温总理说:“上次座谈会我讲话时,引用了陈寅恪先生的‘独立之精神、自由之思想,这是我一生都崇尚的格言。今天我们的参事、馆员从事调查研究,同过去关在书斋里做学问有很大的不同,要有不畏艰辛、不怕牺牲、求实崇真的精神,同样值得提倡‘千夫诺诺,不如一士谔谔。我认为,深入实际而不浮躁,独立思考而不跟风,敢说真话而不人云亦云,这是参事、馆员人格魅力之所在,也是提高咨询国是水平的关键。”

温家宝提到的“自由之精神,独立之思想”,是中央文史研究馆副馆长、国学大师陈寅恪在王国维先生1927年沉湖两年后为其撰写的墓志铭中的两句话。而“自由之精神,独立之思想”在文史馆员的身上并不鲜见。

纵观文史研究馆的历史,六十年的发展呈现“U”字型。建馆初期,中央为中央文史研究馆确定的办馆宗旨就是“敬老崇文、存史资政”,即坚持统战性、咨询性、荣誉性的统一。后来只是由于“左”的错误,国家在重大决策中不再重视和听取不同的声音,因此文史研究馆的咨询性受到很大削弱。改革开放以来,这种局面有了根本性改变。

中央文史研究馆和国务院参事室合署办公,一个党组。在国务院领导同志关怀下,党组书记陈进玉和馆长袁行霈互相信任,互相支持,中央文史研究馆的工作出现了新的气象。陈进玉对新时期政府文史研究馆所具有的统战性、咨询性和荣誉性的定位及其相互关系有独到见解:从一定意义上说,统战性是基础,咨询性是关键,荣誉性是特征。没有统战性和荣誉性,咨询性就缺乏特色、缺乏权威;而没有咨询性,不能在国家的经济和社会发展中发挥独特的作用,统战性和荣誉性也就失去了它应有的意义。为确保馆员从实际出发,发挥参政议政、咨询国是的作用,陈进玉提出根据年龄和身体状况有所区别,做到“从容淡定、因人而异、量力而行、各展所长”。

袁行霈馆长,北京大学教授,北大国学研究院院长,中华诗词研究院院长。袁先生长期在北大为本科生和研究生讲授中国文学史、中国诗歌艺术研究、陶渊明研究、唐诗研究、李贺研究、唐宋词研究等课程。上世纪八九十年代应邀到日本东京大學、新加坡国立大学和美国哈佛大学讲学,受到广泛称赞。袁行霈和文史馆员们有同样的气质:温文尔雅中透出一种中国文人代代相传的风骨。总理每次召开馆员、参事座谈会,袁行霈的发言都切中时弊而又周密严谨。他关于独生子女教育问题、落实高校办学自主权、完善适应高校特点的管理方式和推进高等教育发展的建议得到国务院领导同志和教育部的重视。

馆员王蒙,当代中国著名作家,以他发人深省的作品,影响着广大读者。上世纪50年代,一篇短篇小说《组织部来了个年轻人》,引起社会广泛关注。1957年被错划为右派,60年代调往新疆。1978年调回北京作协,历任北京市作协副主席、《人民文学》主编、文化部部长、中国作协副主席。1989年辞去文化部部长之职,专心创作。主要作品有长篇小说《青春万岁》、《活动变人形》、《恋爱的季节》、《失态的季节》、《踌躇的季节》、《狂欢的季节》及大量中短篇小说和散文等。王蒙为讲真话付出沉重代价而无怨无悔。他在一部著作序言中写道:“因为吾爱吾师吾友,但吾更爱真理,哪怕由于过分直言而被友人痛恨一时。请问,如果对于友人还不敢说实话,一辈子还有机会讲几句实话呢?而始终不讲实话,不是活活要憋死了吗?”他提出的关于文化建设和文化发展的思考与建议,党中央、国务院领导同志高度重视,要求相关部门结合“十二五”规划的编制,认真研究,深入调研,提出工作方案。

舒乙馆员参政议政的主要课题是保护文物、保护大运河,在现代化进程中最大限度地保护老北京。他执著地发言、写提案、在各种报刊上发表文章、与政府有关领导和部门对话。舒乙致力于对城市文物及文化遗产的保护,惦记着那些在城市化现代化进程中迅速消亡的老房子、老习俗、老文化,对那些打着保护的旗号疯狂破坏古文化古建筑,却又大肆建筑新的伪文化伪古迹者,深恶痛绝,痛心疾首。希望通过自己的努力,尽可能的将那些体现一个城市灵魂的文化与文物保留下来。舒乙关于保护研究承德避暑山庄和外八庙的建议,得到中央重视,国家拨款六亿元人民币。

韩美林馆员,主持设计了北京奥运会吉祥物“福娃”。向世界展示了中国文化和奥林匹克运动的结合,展示了中华民族的悠久历史和灿烂文化。五个“福娃”的形象创造灵感,来自中国传统哲学中的“金、木、水、火、土”五行之说。韩美林和艺术家们让它们既有中华传统文化内涵,又具有抽象变形的现代创新因素,韩美林也因此被称为“福娃之父”。

王立平馆员,《红楼梦》等经典歌曲作曲家。曾任中国电影乐团团长、中国音乐家协会书记处书记,领导创建了我国第一个著作权集体管理组织—中国音乐著作权协会并担任主席。他在创作一大批人民群众喜闻乐见的优秀歌曲的同时,为推动著作权法的制定、实施和完善作了大量工作。新版《红楼梦》筹拍时有人问,王立平会不会为新版电视剧《红楼梦》重写音乐。王立平肯定地说,“我不会再写《红楼梦》音乐,不是不想,不是不爱,而是我在创作中已经倾尽所有,如果不能写得更好,那为什么我还要写?”他认为,《红楼梦》是一部文化瑰宝,每一代人有每一代人的历史使命,今后也总会有人重拍《红楼梦》,重写音乐。“我相信将来他们会拍得更好,音乐会写得更好。但我们这一代人的责任,就是用我们的心血、智慧、勤奋筑起一道高墙,让后代即便不会望而生畏,也应该让他们感到想要超越没那么容易!”2010年10月,国务院常务会议审议音像著作权政策问题。温家宝总理没有拍板,他要求必须听听王立平的意见。王立平和谷建芬等维护作曲家版权的建议,最终促使了国务院常务会议准备通过的相关规定的修改。

文史研究馆馆员建议之所以引起重视,是因为先生们讲出了有水平的真话。

文化之研究 真理之讨论

文史研究馆馆员多为饱学之士,在国家文化建设方面有独特优势。这里的文化显然是大文化概念,它是指国家、民族在一定时期内形成的思想、理念、行为、风俗和代表人物,及由整体意识所辐射的一切活动。文化非同小可,正如北大教授、哲学家汤用彤先生名言“文化之研究乃真理之讨论”。

2007年至今,中央文史研究馆向国务院报送的馆员建议达40多份,涵盖了文史、艺术、经济、教育、文化遗产保护等文化建设和社会发展等领域。其中,程毅中、孙机、资中筠、程熙、杨力舟、赵仁珪、程大利等馆员分别就民族宗教、中小学教育、文化安全和文化遗产保护、知识产权保护等问题提出建议,党和国家领导同志均作出了重要批示,要求相关部门予以重视。馆员们积极有为的资政建言对于促进政府决策的科学化民主化起到了十分积极的作用。

尽管文史馆员们来自不同党派或是无党派人士,却有着共同的爱国热忱。无论是长江水灾还是汶川地震,馆员们都积极捐款或捐赠书画作品以表达他们对灾区人民的关心和支持。

此外,文史馆员也经常到相关单位提出恳切的建议。2011年5月,20位中央文史研究馆馆员和国务院参事走访中国国际广播电台,提出建议,受到中央领导同志的重视。

翻开中央文史研究馆的历史,在德才望兼备的馆员中,既有书画家兼文史专家,也有文史专家兼书画家,体现了中华文化傳统里大学问家同时又是书画家、书画鉴赏家的传承;中央文史研究馆和全国各省市区文史研究馆数千名精于翰墨的馆员,同社会各界的书画家们一道,在中华书画艺术的星空,构成了一幅光辉灿烂的画图。

2008年8月15日,温家宝总理给中央文史馆孙天牧、欧阳中石、侯德昌、靳尚谊四位德高望重的老先生写信,祝贺《中华书画家》杂志创刊,希望杂志社以“弘扬经典 推崇大家”为己任,广泛团结海内外书画艺术家,为中华民族伟大复兴增光添彩。

8月20日,《中华书画家》创刊座谈会在北京钓鱼台国宾馆芳菲苑召开。文化艺术界群贤毕至。国务委员马凯作了题为《传承、繁荣和发展中华书画艺术》的长篇讲话在文艺界引起强烈反响。《中华书画家》的创刊,使中央文史馆终于有了自己的馆刊。这本从文史的视角观察书画的期刊,在不太长的时间内成长为厚重典雅、特色鲜明、深受业界和读者欢迎的专业期刊。它所组织的活动也备受知识界、文化界和全社会的关注。

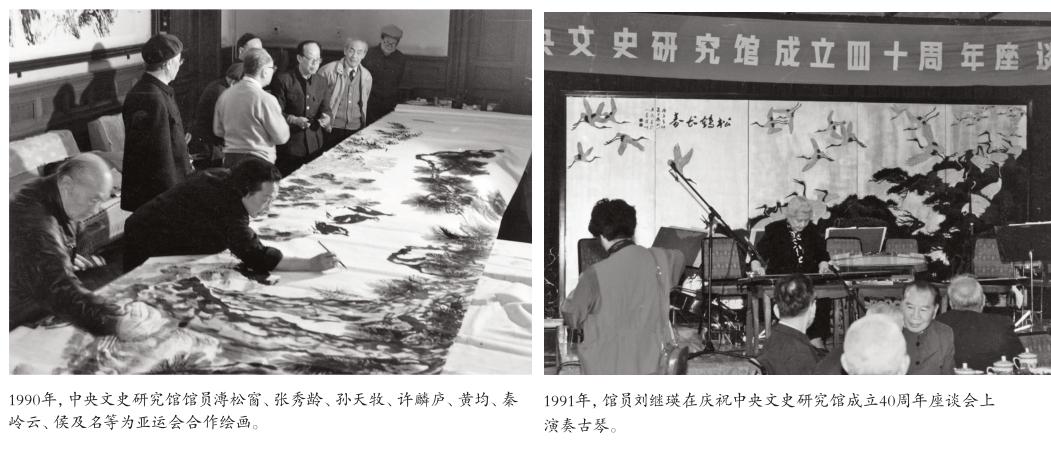

近年来,中央文史研究馆不断创新发展思路,拓宽发展渠道,促进资源整合,相继成立了中央文史研究馆书画院,创办了《中华书画家》杂志和《国是咨询》杂志,还通过举办国学论坛和春节文化论坛等活动,积极筹办中国国学中心和中华诗词研究院等文化实体,为推动国家文化建设献计出力。这些工作的顺利开展,必将为中央文史研究馆更好地参与国家文化建设奠定良好基础。

2010年3月14日“两会”记者会上,温家宝总理在回答台湾记者提问时讲了一个故事:“元朝有一位画家叫黄公望,他画了一幅著名的《富春山居图》,79岁完成,完成之后不久就去世了。几百年来,这幅画辗转流失,但现在我知道,一半放在杭州的博物馆,一半放在台北故宫博物院,我希望两幅画什么时候能合成一幅画。画是如此,人何以堪。”

总理的这番期许,让元四家之首黄公望的《富春山居图》660年后重新引起关注,这一年是农历庚寅年。《富春山居图》画于庚寅年,断于庚寅年,名胜鹊起也是庚寅年。

当年4月,中央文史馆《中华书画家》杂志社与北京优帕克公司合作,经浙江省博物馆和台北故宫博物院授权,制成高仿真富春合璧图卷。5月,《同根的文明吟诵真赏会》在北京劳动人民文化宫太庙隆重举行。欧阳中石、程毅中、傅熹年、侯德昌、沈鹏六位馆员和馆长袁行霈登台吟诵。国务委员、国务院秘书长马凯以诗词爱好者身份出席。7月,高仿真富春山居图卷被首都博物馆收藏。欧阳中石现场题词:“丹青国宝,鉴览同心”。10位收藏家认购所得30万元,当场以中央文史馆名义捐给北京密云深山区古北口长城希望小学。

2010年8月,中央文史馆《中华书画家》杂志社邀集两岸画家携手创作《新富春山居图》。中央文史研究馆馆员、主笔画家宋雨桂和台湾著名画家江明贤、国务院参事室副主任、北京画院院长王明明合作66米长卷,今年8月收笔,历时一年。温家宝总理应邀为长卷题写引首,中央文史研究馆馆员、国学大师饶宗颐,上海市文史研究馆馆员、著名国画家陈佩秋,著名美术史论家、中国美术学院教授王伯敏,台湾著名画家、美术史学者欧豪年及中央文史研究馆馆长袁行霈为长卷题跋,另有黄均、欧豪年、尼玛泽仁等60位两岸四地书画家创作的富春江画作,和郑欣淼、程毅中、纪宝成10位诗词大家赋诗填词36首。海内外书画大家高度评价《新富春山居图》“不输子久画卷”“百代之瑰宝”。

中华民族在孕育博大精深的中华历史文化的同时,也孕育出多姿多彩的民族节日,如春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、腊八节等。庚寅辞旧迎新之际,中央文史研究馆同国务院参事室、北京市人民政府联合主办春节文化论坛,国务委员马凯在讲话中提出,如何把中华民族这一盛大节日办得更加丰富多彩,引起社会广泛关注。春节经过几千年的演变形成了一整套民俗文化和民众活动,蕴涵着中华民族的价值观念、伦理道德、行为规范和審美情趣,已经成为展现、传承民族文化的重要窗口,成为表达民族精神和民族情感的重要载体,成为炎黄子孙永远不能忘怀的鲜明的文化符号和文化记忆。怎样在现代文明中焕发新的光彩?文化内涵是什么?许多人未必都能说得清,而王蒙、舒乙、冯骥才这样的专家娓娓道来就可以诠释文化的力量,增加知识性和趣味性。

1989年,由中央文史馆牵头,全国32家文史馆通力合作,动员组织馆内外的几千名专家学者进行撰稿,历时5年编纂出了一套50册、近500万字的《新编文史笔记》丛书,全面反映清末民初以来的社会历史风貌。在大陆和港台地区同时出版发行,得到了党和国家领导人、史学界同仁及广大读者的一致好评,并获得了中国图书评论学会1993年度的第七届中国图书奖。

中央文史研究馆建馆伊始,就聚集了一大批德高望重的老年知识分子,其中有一批闻名遐迩的诗人。中央文史馆编辑出版的《缀英集》汇集了中央文史馆历届馆员诗词创作的丰硕成果,内容涵盖一个世纪。专家评价,文史研究馆馆员许多诗词作品在我国近现代诗歌史上占有不可忽视的地位,不少具有诗史的意义。他们的诗词表达了自己的心声,而他们内心的呼唤与祖国的命运息息相关,与社会前进的脉搏同步,具有知识分子心灵史的意义。这些作品的艺术风格各异,个性鲜明,读来感人肺腑,启人心智。特别可喜的是,有的作者还做了创新的探索,尝试着为诗歌创作开辟新路,留下了不少立意和风格都很新颖的诗篇。《缀英集》收录的90位馆员的约两千首作品中,可以折射出一百多年间中华诗词发展的轨迹。光明日报以“当诗河流过世纪”为题,报道了这件盛事。

从2007开始,中央文史研究馆组织全国文史研究馆编纂的《中国地域文化通览》,全书达34卷、1500万字,是通览全国地域文化的宏篇巨制。《通览》的编撰,是全国文史研究馆系统共同参与的一项重点文化工程,也是近年来文史研究馆工作的一个亮点,是新时期文史馆“存史资政”新探索。袁行霈馆长主持制定了《通览》编撰工作学术规范和“自律三章”:坚决彻底地杜绝抄袭现象,最大限度地减少学术硬伤,非常慎重地对待敏感问题。经过两三年大约500位专家辛勤努力的工作,目前已有23卷书稿上报中央馆。今年全部书稿将交付中华书局,2012年的秋冬在本届政府任内出版。可以预见,这一国家文化工程,将对中国地域文化的研究与普及发生深远影响。(作者为中央文史研究馆馆员)