戴敦邦:红与黑,一个中国人画的《资本论》

2021-12-13刘莉娜

刘莉娜

9月的尾巴,节气已在秋分,上海的气温却居高不下。在没有空调的画室里,一台空气扇轻轻摇头,也许因为满室墨香而不显闷热,年过八十的戴敦邦穿着黑裤白衫的中式布衣,踩着梯子灵活地上上下下,手中一管毛笔行云流水,渐渐的,在铺满四壁的宣纸上,一张张高鼻深目的西方面孔渐渐立体、跃然纸上——这是他为建党百年创作了《资本论》之后,“乘兴而作”的又一红色主题作品《国际歌》。

而刚完工不久的《资本论》,则是戴敦邦历时三年献给党的“礼物”:“2018年是马克思两百周年诞辰,我从那时开始动笔,恰逢其时;如今按照计划在今年完成,正好以此献给中国共产党百年华诞。”

中国的墨水,中国的朱砂,红与黑之外,再没有第三种颜色,这正是戴敦邦心中的革命——热血与黑暗的交织,单纯而强烈。“而且我全部用的中国的工具——宣纸、墨水、毛笔,画法也是中国画的线描。” 在戴敦邦看来,中国画的水墨线条,既可以画中国人,也可以画外国人,毫无障碍。而在这些水墨线条勾勒出的《资本论》绘画中,既可以找到鸦片战争等中国历史事件,也可以看到法国大革命、美国内战等西方历史事件,还融入了《自由引导人民》《马拉之死》等西方名画的布局,又参考了新闻照片中近年来西方世界一些重大游行活动的场景。

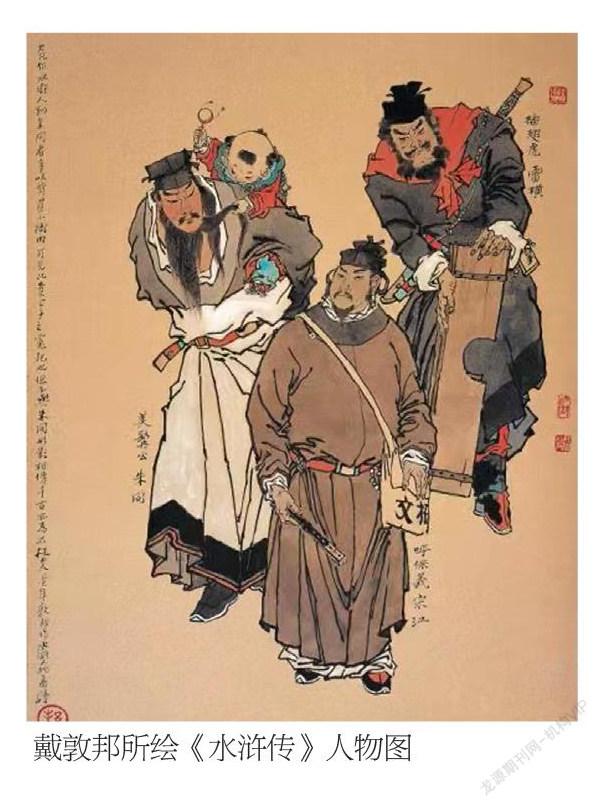

众所周知,戴敦邦擅长画中国历史古典题材,为人熟知的作品是《红楼梦》《水浒传》等中国古典文学名著绘本。他长于人物的神态,善于点染,线条强烈,描写尽致,在二十多年前就曾为《红楼梦》英文版作过插图,为1998版《水浒传》设计绘制的水墨108将人物图谱神形兼备,2000年由上海古籍出版社出版的《戴敦邦新绘全本红楼梦》更是广为称道。

而这组与之前作品风格完全不同的《资本论》,创作如此庞大和复杂,对他的挑战不可谓不大。“画《资本论》并不是一件容易的事,尤其要将书中大量的经济学抽象理论,转化成毫不违和的具象画面,更难。我这个水平,是不可能完全理解其中之要义的。在友人的建议下,我采用的方式是按照《资本论》的原文去作图说,不需要别的累赘。希望通过依傍经典,让自己的作品也接近经典吧。”

至于为什么选择《资本论》?“因为马克思主义理论对中国革命成功至关重要。”原来,早在20世纪60年代,戴敦邦偶然在图书馆翻到了《资本论》,书中讲到的资本家对工人的剥削场景,就在戴敦邦脑海中留下极深刻的印象。然而,到真正开始这个主题,戴敦邦却发现《资本论》里有很多专业术语,对经济学不是很熟悉的人很难看得懂。“幸而我这次创作得到了同道和朋友的大力支持,他们给我提供了很多文字资料和绘画资料,弥足珍贵。”

但即使如此,和以往信手拈来的中国古典人物形象相比,由于《资本论》原著没有生动的情节和场景描述,画中的每件东西、人物造型,都必须找到出处,需要找寻大量的参考资料。这花费了他不少时间,画室中堆积的资料也越来越多,三年里,一沓沓的书本杂志堆满墙角,一方方人物和新闻的剪报挂满墙壁,而当这些素材渐渐被戴敦邦化为“内力”,他画笔下《资本论》中涉及的劳动、商品、交换过程、货币到资本的转化、剩余价值产生过程、剩余价值到资本的转化、机器与大工业、计件工资、资本原始积累等概念,也以一幅幅生动的绘画直观地呈现在整面墙的宣纸之上。

“我希望你们宣传的时候,不要强调我戴敦邦在画马克思的《资本论》,”在被黑墨与朱砂绘满墙壁的小小画室中,一袭布衣的老人面色郑重,“我希望这些画被大家看见,特别是被外国人看见的时候,他们看到一个中国人画的《资本论》,从而或多或少、或深或浅地知晓,什么是马克思主义在中国。”

记者:您之前说到《资本论》的创作上得到了友人的帮助,具体有哪些?

戴敦邦:对。第一个支持我的就是王立伟,他借了一本北京人民日报出版社的《资本论》的图录,基本上我分图都是参考了这本图录的。这个图录对我很有帮助,我是先看了图才去看对应文字的,有了这个助力,我如期三年完成创作,赶上了党的百年华诞。

而在我自己的这本图册出版的时候,我也和王立伟商量,因为我的原图是一张画面的,很大很复杂,读者看起来其实有点困难——资本论本身就有点难懂,内容庞杂,我的画里表现的内容也很多。王立伟对绘画颇有研究,于是他建议我,也可以分图, 可以首先从一张画面来讲。我觉得很有道理,于是我俩合作,就有了现在这本图册。我觉得这本册子对于理解我的画、甚至理解《资本论》都大有益处。

记者:为什么给这本图册定名为“一个中国人画《资本论》”?

戴敦邦:我一直在强调,请媒体不要总说这是戴敦邦画的《资本论》,而是要强调这是一个中国人画的《资本论》。为什么呢?第一,其实我不是最适合画《资本论》的人,能画得好的大有人在,我希望我的这个画能够抛砖引玉,让其他更多擅长画这种类型的画家、比较年轻的画家,也能受到点启发,参与这类题材的创作。马克思不仅有《资本论》,他还有很多伟大的作品,我之前还在报纸上看到,中央很重视马克思主义的深入普及,希望同行们可以更多更深地参与这个题材的创作,而不是让它成为我的代表作,只和我的名字联系在一起。第二,据说马克思的《资本论》中唯一提到的中国人是清朝咸丰时期的王茂荫,朋友们开玩笑说我可能是和《资本论》联系最深的第二个中国人,而我希望还有第三个中国人,第四个中国人……马克思主义对中国影响巨大,当有一天我们中国人画的《资本论》被外国人看见时,他们能看到和记住的不是戴敦邦或者王立伟,而是一个个最普通的中国人的觉悟。

记者:听说您的创作生涯和张乐平先生缘分匪浅?

戴敦邦:我在《儿童时代》当编辑的时候,拜访的第一个作者就是张乐平老师。他待我真好,我现在能画画,等于是他教我的。他曾经对我说,你要画人物,人物应该怎么画你知道么?我画给他看。他说,你这样不算有本事,有本事就要无论从人的哪个部分开始画,都能把这个人物画好——不要只会从头画,从脚,从手,从哪里都要能画起来,才算是会画人物画。我觉得不可能,可是张乐平老师順手就给我做起了示范。他说:“我也不是什么科班大学出身,我就是这样练,把不可能练成可能,才能有所成。”正是他这样的言传身教,让我从实践中获益良多。

记者:您的《红楼梦》人物画多姿多彩、惟妙惟肖,这么多人物,人人自有风采,是从哪里获得的创作灵感呢?

戴敦邦:为了给英文版《红楼梦》画插图,我请教过红学界的老前辈阿英,他那时候已经长期卧病在床了,还是坚持给了我很多指点。我当时只有38岁,这么庞大的题材,没有老法师指点我还真有点没把握。《红楼梦》的年代是虚构的,那么人物服装、发饰、生活细节应该参考什么朝代?阿英就告诉我,以明朝为主,不排斥其他。所以,我根据这个原则,参考明朝及以前的资料进行创作。当时故宫里有一幅《雍正十二妃》工笔肖像,我就想,雍正时期和《红楼梦》的背景比较接近,我也进行了参观和参考。当然,我还请教了诸如周汝昌先生、启功先生、吴恩裕先生等专家,我一个个去拜访,可以说,我《红楼梦》人物画的成功,离不开各位大师的帮助。

记者:听说您最近又重拾《红楼梦》题材?在已有的两百多张作品的基础上还要增补,您是怎么做到千人千面的呢?

戴敦邦:说实话其实很难,特别是在画《红楼梦》的时候,要区分每一个人确实很不容易,尤其我们用中国传统的方法来画仕女图的时候。即使是古代那些了不起的大画家,画到仕女图也还是很容易千人一面的。就拿《红楼梦》来说,大观园里那么多姑娘,年龄差不多,环境差不多,阶层差不多,即使是丫鬟也是富贵人家的丫鬟,很难明显区别开。于是,我会特别注意书中的细节,比如她们有什么特别的装饰物,有什么特殊的发饰,比如林黛玉和薛宝钗明显一个瘦弱一个丰满,总之就是把握人物的细节,突出人物的个性。

现在我画完《资本论》后,又开始画《红楼梦》人物的增补了。因为画完这样一个宏大主题之后,我意识到,之前画的《红楼梦》都是些公子小姐,但其实还有很多最底层的人物我没有画,底层人民的生活又何尝不是支撑“大观园”的重要一环呢。所以,我最近在做这个事情,就是对之前红楼系列的二百四十幅图做个补充。正是通过这次画《资本论》,我意识到,我的《红楼梦》缺了一大块——那些属于平民阶级的喜怒哀乐。

记者:您给自己的定位是“民间艺人”,这有什么说法?

戴敦邦:首先,我就是個普通老百姓啊,我出生在上海最底层的地方,租界的边缘,从小接触的都是底层人民,我觉得他们乐观向上又充满活力,我很喜欢,我就是这么个来自民间的搞艺术的人嘛。还有就是,大概在1979年,中国文联组织我们去了敦煌,那一次我大受震撼——莫高窟里那些艺术瑰宝,历经许多朝代,创作它们的都是连名字也没有留下的“民间艺人”,虽然没有名字,可是他们多么伟大!所以回来之后,我就说,我也要做个“民间艺人”,踏踏实实,用“手艺”说话。