河北省顺平县太行山山前平原区浅层地下水及界河冲积扇电性特征研究

2021-12-13刘志远张云鹏吉云平杨劲松王克冰

刘志远,李 晓,张云鹏,吉云平,杨劲松,王克冰

(1.河北省地质调查院,河北 石家庄 050001;2.中国地质科学院 水文地质环境地质研究所,河北 石家庄 050061;3.中国地质科学院 第四纪年代学与水文环境演变重点实验室,河北 石家庄 050061

1 引 言

古河道是在自然因素或人为因素影响下形成的,在河道变化过程中产生的废弃河道的形态物质体,按出露与否分为地面古河道和埋藏古河道[1]。数十年来,孙仲明等[2]、赵燕霞等[3]、吴忱等[1,4,5]、张兆祎等[6]对华北重要古河道做了一系列研究,对古河道的研究对象、内容与方法等提出一系列看法,为本次研究提供了理论支撑和丰富的区域资料。

自20世纪50年代,美国、苏联等国家的学者开始利用激电法进行地下水勘查,并取得较为有意义的研究成果[7-9]。1969年,陕西物探队最早发现激发电位的衰变特性与地下水关系密切,之后山西水利系统提出的以观测极化率和激发比为主的综合参数[8,9],张耀英提出了频散参数F[10],李金铭提出了找水新参数-偏离度[11],刘国辉等提出了含水因素参数Fw[8]。杨进等[12]、李树文等[13]对激电找水解释和激电异常的形态解释进行了系统研究,梁建刚等[14]、Krishna Kumar Kotra等[15]利用激电法在地下水勘查取得明显效果,马健研究了潍坊南部山区地下水赋存规律及地下水电性特征[16]。本次工作系统研究了激电多参数与地下水的相关性,分析出本区浅层地下水的多参数电性特征,指示出富水含水层。

李焕春利用激电等方法成功探测出埋藏的富水古河道[17];王俊业等探讨在一般山间盆地堆积环境中,孔隙水的电性特征及其富水规律[18];金永念等[19]、付建新等[20]、郭高轩等[21]利用电测深对古河道进行了推断解释,研究了其电性特征;姜国庆等[22]通过分析高密度电阻率法反映的地电响应特征,有效查明了古河道形态、地层结构等。本次研究在借鉴前人探测经验的基础上,利用激电测深勘探深度大的特点有效控制了地层分布及埋藏古河道的整体形态,通过高密度电阻率法高信息量、高分辨率等特点所反映的电性特征,有效提取了浅部精细结构信息。

研究区地处太行山山前平原,以往研究程度偏低。埋藏古河道的研究主要借助钻探法和地球物理勘探法[2,3],本次采用激电测深和高密度电阻率法的组合勘探模式,结合少量钻孔及区域资料,对区内浅层地下水及界河冲积扇的电性特征进行了研究:指示了富水含水层的分布,厘清了界河冲积扇的形成时代及迁移规律等演化特征,提升了华北古河道中的界河区域的研究程度。

2 地质概况

2.1 构造

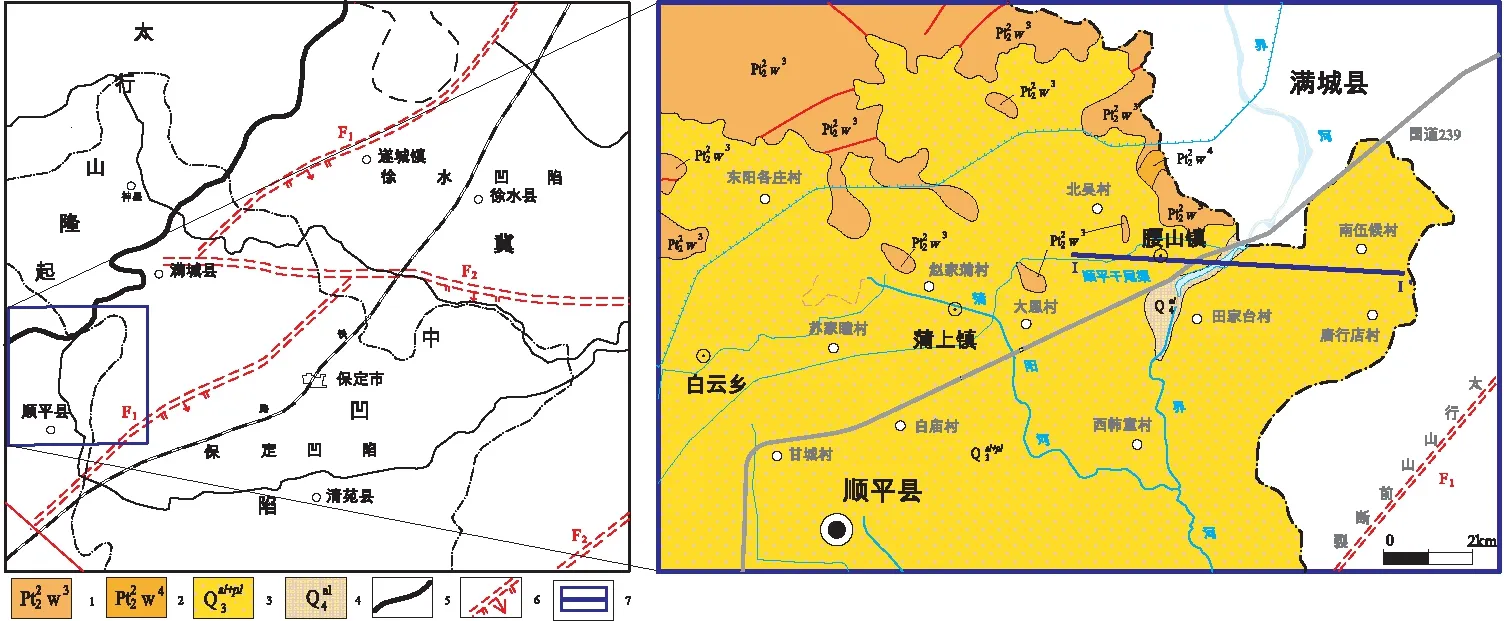

图1所示,研究区大地构造位置位于燕山-辽西裂陷带,构造活动时代为中元古代-中三叠世。中元古代断裂主要为北西向;中生代断裂主要为北西向、北东向、近东西向。本区主要受太行山山前断裂控制[23]。

2.2 地层

图1所示,中元古界蓟县系出露于工区的西北部,由一套稳定型滨浅海相碳酸盐岩沉积为主,其次为浅海相潮下带沉积(页岩、砂岩)组成的稳定地层。蓟县系包括高于庄组、雾迷山组、洪水庄组及铁岭组,岩石以白云岩为主。

1-雾迷山组三段白云岩;2-雾迷山组四段白云岩;3-晚更新世马兰黄土;4-全新世冲洪积;5-地质界线;6-断层;7-研究区电法剖面图1 区域地质图(修测)[25]Fig.1 Regional geological map

新生界主要为第四系及少部分古近系。覆盖最广的就是新生界第四系,以更新世晚期马兰组黄土为主,其次为全新世的冲洪积,以及在河漫滩、河床和山间谷地中堆积的粗粒相的砂和砾石等[23]。

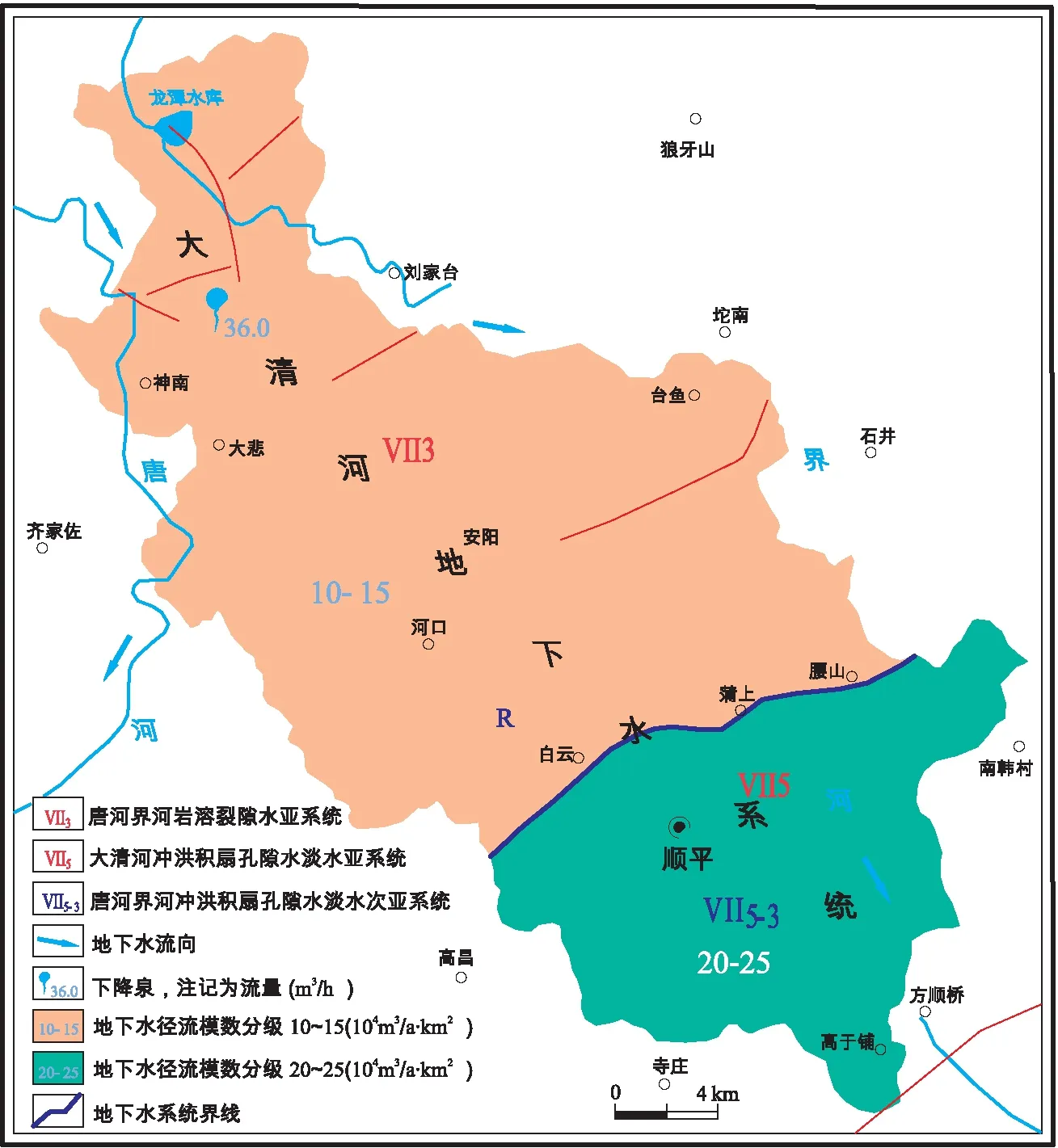

水文地质特征:本区内只包括2个亚系统,即唐河界河岩溶裂隙水亚系统和大清河冲洪积扇孔隙水淡水亚系统(图2所示)。岩溶水主要分布在山区,松散岩类孔隙水主要分布于山前冲洪积扇区。地层岩性为第四系冲洪积形成的砂卵石和黏性土,其含水层岩性主要为砂卵石层[24]。

图2 地下水系统分布(引自河北省水文地质图说明书,1991)[26]Fig.2 Distribution of groundwater system (cited from the description of hydrogeology map of Hebei province, 1991)

3 地电数据获取与处理

3.1 高密度电阻率法

高密度电阻率法在原理上属于电阻率法的范畴,是一种以地下介质体的电阻率差异为地球物理前提,用直流电阻率法的阵列形式[27]。

通过装置对比试验,选择勘探效果好、抗干扰能力强的温纳装置[28-30]进行数据采集。为了兼顾工作效率和采集质量,进行了不同供电时长对比试验,结果表明:供电时间分别为1 s和2 s的温纳装置进行同点位测量,反演断面图形态一致(图3),其均方相对误差为1.95 %。选择供电时间1 s即可满足研究需要。采集参数为:最大隔离系数20,5 m电极距,120道。

图3 温纳装置视电阻率对比Fig.3 Comparison of apparent resistivity of Wenner device

3.2 激电测深

激电测深是基于不同地质体存在不同激电效应,通过综合分析和研究地下不同地层的激发极化效应(二次场的强弱及衰减快慢)来达到间接寻找地下水或解决其他相关地质问题的一种有效的电法勘探手段[27]。采用北京大地华龙生产的大功率激电仪,参考本区找水工作,确定工作参数为:供电周期16 s,V2延时40 ms,最大AB距500 m,点距500 m。利用多种激电参数与地下水指示关系及已知钻孔,划分界河周围浅层地下水分布情况。

①视极化率ηs=ΔV2/ΔV1×100 %,ΔV1总场电压,ΔV2是断电后二次场电压;

②半衰时St,对含水地层反映较敏感,主要表现为地层含水量越高,半衰时越大。据李金铭大量实验表明:含水岩石的激发极化场的强度和放电速度快慢与含水情况(湿度)有关,在富水程度中等的砂层上,有可能测得较大的极化率和半衰时,而饱和含水砂层上,却不一定能测得高异常值[7]。

③偏离度r,与地下水富集带密切相关,一般随地层含水量的增加而减小[11]。

④含水因素参数Fw,Fw=St/r,当含水湿度较大时,St较大而r较小,从而有Fw较大,当含水层粒度较大时,通常也意味着含水量较大,此时St较大,而r较小,从而有Fw较大。

Fw参数兼顾了半衰时St及偏离度r参数的特点,具有较高的可信度[8]。

3.3 数据处理与反演

受村庄影响,本次高密度电阻率法工作分割为5个剖面来共同组成Ⅰ剖面,首先进行数据整合,然后剔除干扰值,利用RES2DINV工具进行反演。

激电测深首先进行电阻率单曲线的圆滑处理,通过高密度电阻率法的表层视电阻率值确定首层电阻率值及大致厚度,导入GeoEletro电法软件,采用2D模式反演处理。

4 地电特征研究

4.1 地层划分

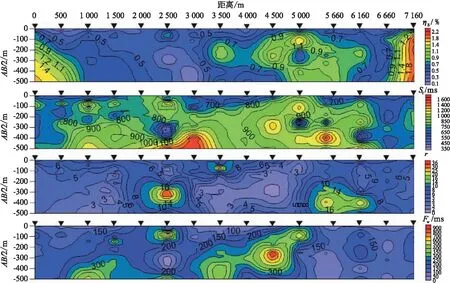

不同地层结构,其地电特征会产生明显差异,通过对研究区的地电特征研究,能够为地层划分提供有力的地球物理佐证。Ⅰ剖面地形起伏较小,属于山前倾斜平原的界河冲洪积扇,古河道发育。Ⅰ剖面高密度电阻率法和激电测深浅部电阻率结果基本吻合(图4所示),根据其地电响应特征,结合已知钻孔、区域地质、水文地质资料,从已知向未知,将地层划分如下:

图4 综合推断解释图Fig.4 Comprehensive inference and interpretation diagram

①粉质黏土层(Q3)。下伏于地表的马兰黄土,以晚更新世坡积、洪积物为主,局部(尤其底部)含砂、砾石,是主要隔水层;低阻特征,电阻率值低于41 Ω·m;在剖面0~3 200 m、深度0~80 m和剖面3 200~7 160 m、深度50~250 m。

②卵石层(Q3-Q4)。磨圆较好,混有粉质黏土夹层或薄层,局部不均匀,是界河冲积扇的扇上主河道,是主要含水层;中高阻特征,电阻率值90~500 Ω·m;分布于剖面2 600~2 900 m、深度0~20 m和剖面3 200~7 160 m、深度0~200 m。按高密度电阻率法结果细分出四组不连贯的卵石层,自西向东分别编号为LS1~LS4。

③白云岩(Jx)。在剖面0~3 500 m、深度80~250 m,表现为高阻特征(>500 Ω·m),基岩及其顶部风化裂隙为主要含水层。

4.2 地下水分布特征

激电参数特征与含水层的富水性存在指示关系,据大量实践显示:偏离度r和含水因素参数Fw的指示作用优于极化率和半衰时[8]。Fw兼顾半衰时和偏离度两种参数的特点,Fw参数与含水量成正比,当粒度较大时Fw参数随含水量的增加而增大;当粒度较小时,在富水中等程度时,有一极大值,整体上Fw随含水量增加而增大[8]。

本剖面横跨2个地下水亚系统,约在剖面3 200 m为分界,3 200 m以西为唐河界河岩溶裂隙水亚系统,3 200 m以东为界河冲洪积扇孔隙水淡水亚系统。如图4、图5所示,根据已知水文钻孔揭示,剖面左段(0~3 200 m)含水层主要为白云岩及其顶部风化裂隙,其上部为粉质黏土隔水层,含水深度主要受下部基岩起伏控制,地下水埋深约在50 m以下,1 000~1 500 m位置为激电参数指示的富水性较好地段;剖面中、右段(3 200~7 160 m)含水层主要为河流冲积扇扇上主河道所形成的卵石层,在剖面2 500 m和5 000 m位置周围为激电参数指示的富水性较好且埋深最浅位置,主要受上游古河道补给所致。在剖面约4 500 m位置AB/2距200~400 m位置,Fw值出现一极大值且数据连贯,其它参数亦有明显反应,推断该位置为本剖面富水性最佳位置。

(注:自上而下分别为ηs视电阻率,St半衰时,r偏离度,Fw含水因素)图5 激电参数断面Fig.5 IP parameter section

综上所述,本区富水含水层表现出高ρ、低r、高Th、高Fw电性特征,指示了富水性较好的含水层的分布。

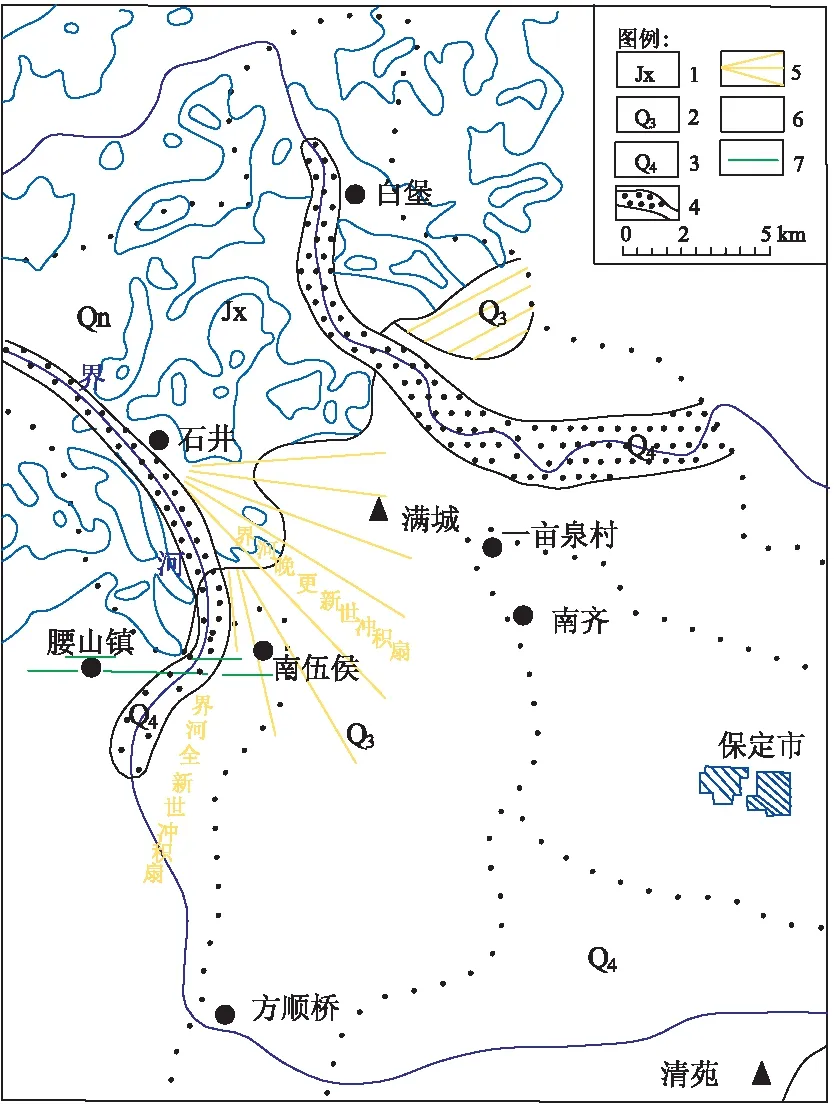

4.3 冲积扇演化特征

区域地质资料显示界河冲积扇分为两期,界河在晚更新世以前,河道于石井经渝河呈东西向展布,形成了以满城西部为顶点的早期冲积扇,分布范围在要庄、大马坊、江城、西北堡一带;晚更新世以后,受新构造运动影响,界河南移改道,形成了以南伍侯为顶点的晚期冲积扇,其沉积范围要比前期大,并且叠置于前期扇之上。沉积物由山前到扇缘颗粒由卵砾石、砂砾石、粗砂等组成,顺沉积方向明显变化,在扇缘地带相变突然,地下水流受阻,形成了以一亩泉为代表的泉群[31]。

如图1、图4所示,卵石层在电法剖面3 200~7 160 m呈高阻特征分布,河道冲积为主,应是界河冲积扇的扇上主河道,是本区主要含水层;粉质黏土层则以河漫滩沉积为主,呈低阻分布,是主要隔水层。

地表广泛分布有晚更新世马兰黄土,根据地层叠置关系,下伏于晚更新世马兰黄土之下的LS2和LS4卵石层应界定为界河晚更新世早期(Q3)冲积扇的扇上主河道;LS1和LS3卵石层出露于地表,属界河全新世冲扇的扇上主河道。LS1扇上主河道是当前界河位置(位于电法剖面2 400 m位置),自LS3扇上主河道迁移至此,将LS3扇上主河道界定为全新世早期(Q41)、LS1扇上主河道界定为全新世晚期(Q42)。鉴于扇上主河道的埋深及形态关系,即扇上主河道LS4向LS2、LS3向LS1的迁移特征,揭示出界河冲积扇扇上主河道的迁移规律为:近东流改为南东流,南东流改为南西流。本次研究划分出两期扇体的平面分布特征,如图6所示。

1-蓟县系;2-晚更新世;3-全新世;4-河谷;5-晚更新世冲积扇;6-全新世冲积扇;7-剖面位置图6 地质地貌简图Fig.6 Geological and geomorphological map

由图4不难看出,LS4卵石层的电阻率明显略低于其它卵石层,据钻孔资料显示其黏土夹层厚度大于其它卵石层,含泥量稍大是其电阻率略低的主要因素。因此推断:晚更新世LS4扇上主河道接受早期扇东西向冲洪积为主,位置距离早期扇扇顶相对较远,接受河漫滩沉积时间略长;而同期的LS2扇上主河道则可能是早期扇的南侧支流冲洪积而成,距离早期扇扇顶距离相对较近,接受河漫滩沉积时间略短(图6所示)。

据激电多参数对富水性的指示关系,大致判断出:全新世LS1和LS3扇上主河道的浅部富水性较好,晚更新世早期LS2扇上主河道在AB/2距400 m位置富水性较好,而LS4则无明显反应。本区冲洪积扇中富水的含水层的电性特征主要为:①中高阻,②微高极化率,③高半衰时,④低偏离度,⑤含水因素较高值。

综上所述,界河的早期扇和晚期扇分别为晚更新世早期冲积扇和全新世冲积扇;据两期扇顶的位置关系,界河冲积扇为典型的进积扇。该进积扇的控制因素是晚更新世新构造运动[14,16](太行山继续抬升、平原区继续凹陷)使得水动力增强所致,又因晚更新世新构造运动的不均匀性,使得界河向南东改道,冲积扇整体向南东向迁移。

5 结 论

1)本区富水含水层的电性特征为高ρ、微高η、低r、高Th、高Fw,指示了富水性较好的含水层的分布,划定了2个地下水亚系统的界线,对城镇规划、地下水资源合理开发具有重要意义。

2)对比研究冲积扇的地电特征及区域资料,厘清了界河冲积扇的形成时代及迁移规律等演化特征,提升了华北古河道中界河区域的研究程度。