汉语特色块状语英译认知研究*

——时政文本视域下的翻译能力调查

2021-12-13刘绍龙王柳琪

刘绍龙 王 惠 王柳琪

1. 浙江越秀外国语学院;2. 西交利物浦大学人文社科学院

提 要: 在语言加工双通道论观照下,研究者通过纵向实证方法探究时政文本视域下三种水平译者之块状语表征心理现实性、认知加工范式、转换策略等差异对多字格块状语英译的影响。结果发现: 1. 就低、中水平学生译者而言,六字格块状语翻译质量最低,其次是三字格块状语;2. 四字格块状语的翻译质量相对较高,且组间差异也更大;3. 从译者水平由低至高的路径来看,不同字格数块状语英译的加工范式呈现出分析性加工范式至整体性加工范式的连续体发展模式;4. 学生译者策略多以异化和直译 /硬译为主,专家译者归化、意译策略凸显且稳定。据此,本文得到两点重要启示: 学生译者的双语关联块状语表征亟待完善,翻译加工范式及策略的使用偏好有待调控和改进。

1. 引言

自20世纪80年代以来,译者认知加工过程逐渐成为翻译领域的研究热点。作为一个复杂的认知加工过程,翻译转换受到多种因素的影响和制约(赵晨,2013): 它一方面受到诸如认知负荷与认知能力(如卢植、孙娟,2018)、问题解决和决策规划等一般认知机制的影响;同时也受制于译者的源、译语加工方式与加工能力。较之一般认知机制对于翻译过程的影响,研究者更为关注译者是否具有区别于普通双语者的言语加工特征,或在翻译过程中是否呈现出这一加工特征。为了减少无关认知变量的交互影响,研究者常用的方法有二: 将翻译中的言语加工分解为源语理解、译语产出和源译语转换等过程加以研究;或聚焦于翻译过程中诸如语义或句法加工等某一层面的言语加工能力。相关研究获得了一定的发现,例如: 翻译任务下,译者对源语文本的理解程度更深(Macizo & Bajo, 2006);译语的搭配及语义韵呈现出有别于源语的独特使用和搭配特征(李晓倩、胡开宝,2017;朱一凡、胡开宝,2014);译文呈现显化和复杂化等句法特征,且该特征在笔译文本中更加明显(胡开宝、陶庆,2012)。

上述研究成果虽然帮助我们获得了对译者的认知加工过程的一些认识,但是它们或过于简化翻译的认知加工及其过程,或不足以进行理论升华并构拟出可信的翻译认知模型。为此,我们尝试转而以具有人类语言普遍特征和汉语时政特色的块状语为单位,探索双语翻译转换加工的复杂认知过程。

作为汉语时政文本特色之一的块状语,是汉语中呈现块状或块构式的固定短语,兼具内在的句法结构和语义结构(杨永林、丁韬,2018),其中部分块状语的习语性(或固定性)仍处在动态的发展过程中。对于这类汉语时政特色块状语的外译,本文需要关注的基本问题将涉猎不同块构表征水平译者在理解和翻译汉语特色块状语过程中呈现出的普遍性、阶段性认知加工范式特征,以及不同翻译加工范式对译者汉语时政特色块状语的翻译策略、质量等的影响。对这些基本问题的探究及其相关成果有望为双语翻译的复杂认知加工心理过程构模和翻译教学等提供一定的支撑性依据。

2. 块状语研究现状

人类语言中广泛存在着多种“不受制于语法分析但可作为预制组块供人们提取使用的连续或非连续的多词单位”(Wray, 2002),如词语搭配、成语、词串、固定及半固定等语言单位,它们就是本研究中所称的“块状语”。Ellis(2012)认为块状语影响语言加工的流利度、准确性及得体性等,块状语研究得到了国内外学者的广泛关注。研究者对块状语的语言学探索主要涉及其表征加工的整体性特征或称块状结构表征的心理现实性及其对言语加工的影响。块状语表征和加工的整体性(holistic)特征可加快阅读加工速度、提高言语产出的地道性(Conklin & Schmitt, 2012)。也有研究表明增加块状语表征量可以降低二语使用者对中介语的依赖,提高二语产出的质量,并且有效减少目的语产出压力,对二语者的语言产出形成非常重要的影响(严维华,2003)。块状语的加工速度和产出质量优势源于自然语言中较高的块状语使用频率以及使用者相当数量的块状语表征及其使用能力。

但是块状语的表征或记忆储存优势也可能带来一些负面作用,如降低二语使用者的文本理解水平(Siyanova-Chanturia et. al., 2017),或使读者高估对所阅读文本的理解程度(Martinez & Murphy, 2011)。

块状语加工研究呈现上述差异的原因是多方面的。部分原因在于块状语的界定涵盖面过于宽泛,使得块状语内部呈现多样性的特征,导致不同块状语研究的成果和发现大相径庭。另一部分原因在于研究者尚无法对块状语的理解是否包含语义和语法加工达成一致看法(Myles & Cordier, 2016)。此外,语境不可避免地参与了块状语的后期加工,这可能影响块状语的加工速度,导致其认知加工呈现先快后慢的特征。然而,完整的文本认知加工是一个复杂的综合过程,不仅受到块状语的前期加工阶段中表征快速通达的影响,也受到后期深度加工的影响。相关的研究成果对翻译过程中的块状语认知加工具有一定的启发意义。

翻译领域的研究者对块状语与翻译加工的关系展开研究。一部分研究从块状语的整体存 /取特征及其影响语言地道性的视角,探索译者的目标英语块状语表征对汉英翻译质量和翻译速度的关系(王建华,2016;王文宇、黄燕,2013)。这些实证研究尽管样本较大,但过于侧重译语块状语的表征数量对翻译产生的影响,而忽略了源语块状语的作用。

另外一些研究则尝试深度挖掘源语块状语与译语表达之间的关系,如“不折腾”(朱纯深、张峻峰,2011)、“韬光养晦”(杨明星,2008)、“新型大国关系”(杨明星,2015)等以及a wake-up call (猛醒)(朱纯深、鄢秀,2015)。这类块状语极具中国特色,常出现于政治和外交领域,通常带有概念隐喻和文化内涵,其蕴义能否被准确理解和翻译影响中国政治理念及文化的有效传播(Wang, 2019)。而这些基于源语理解的块状语翻译深度研究多集中于零星块状语,未能体现出块状语在翻译过程中所呈现的系统性认知加工过程和特征。

3. 理论、问题和方法

3.1 理论框架

本课题的研究对象为汉语时政特色块状语英译的认知过程,具体探究不同水平译者在汉英翻译过程中呈现出的块状语心理现实性、认知加工范式、翻译策略及其相互关系。为此,本研究的主要指导理论为块状语的认知加工思想,体现为块状语加工的双通道范式论(Dual-Process Model)。

关于块状语的认知加工,Sinclair(1991)指出语言使用中的两大原则: 开放性原则(the open-choice principle)和习语性原则(the idiom principle),并且强调习语性原则在语言文本中的主导作用,因为具有习语性的固定搭配的所包含单词数量巨大,但仅有唯一解读。这意味着人们在理解和产出固定搭配的语言时,不仅进行整体的通达和提取,必要时也不进行词汇语义乃至句法的认知加工。

有学者整合了上述关于块状语加工两大原则的基本思想,提出块状语认知加工过程中的双通道加工范式论。该范式论认为: 人们对块状语进行认知处理时,存在分析性和整体性两种加工范式(van Lancker Sidtis, 2012)。这意味着一部分语言信息的加工处理建立在语法和语用等规则的基础上,呈现出分析性加工(AP)的范式(AnalyticProcessing);而另一类语言信息的加工则建立在语言长时记忆块构表征的基础上,呈现为整体性提取加工(HP)的范式(HolisticProcessing)(圆括内的缩写AP和HP为本文所注)。鉴于汉语时政文本中的块状语多具隐喻性、新奇性等特征,与其密切关联的语言加工范式思想为本文时政块状语翻译认知加工过程的探究和数据分析提供了重要的理论框架或认知基础。

3.2 研究问题

为了实现对不同水平译者汉语时政特色块状语英译认知加工过程这一总体目标的实证探索,本研究设计了以下三个具体研究问题:

1) 在不同复杂度的汉语特色块状语英译中,学生译者处于什么水平并表现出哪些特点?

2) 不同水平译者在汉语特色块状语英译时呈现什么样的认知加工范式及发展特征?

3) 这些加工范式如何影响不同水平译者之汉语特色块状语英译的双语转换策略?

对上述问题1的回答将依据定量研究所获的量化数据(见下3.1节),对问题2和3的回答则建立在定性分析基础上(见下3.2节)。

3.3 研究方法

本文被试来源于浙江某省属重点大学英语(翻译)专业三、四年级本科生和湖北某国家重点大学翻译硕士专业一、二年级研究生。按照翻译及块状语知识水平测试成绩和ANOVA(显著性差异)检验结果,最终获得的有效被试为75人,并在定性分析中将他们分别定义为低水平学生译者(40人)和中水平学生译者(35人),将对照组的国家级译员定义为高水平译者,从而构成下文3.2定性分析中的低、中、高三组不同水平译者。

此外,另一组大学一年级学生被试30人因被定义为初级水平译者,相关数据未列入下文的定量、定性分析,但因方差分析、Scheffe组间“多重比较”的需要,作为三组学生被试之一参与了统计工具的数据运行。但下面3.1定量数据显示的是与3.2定性分析直接相关或直接涉及低、中水平学生译者的统计分析结果。

“块状语”是本文使用的主要术语,其缩写术语有“汉块”(汉语块状语)、“英块”(英语块状语)。“块构表征”、“关联块构”或“块构关联”等则强调块状语的内在记忆结构及表征特征。

本研究选用了25个目标块状语(涵盖三、四、六字格等不同复杂度的块状语),它们来源于习近平总书记的“十九大”政治报告(2017),英译文本源自国家级专家译员提供并由官方发布、出版的文本。研究者从报告中提取每个目标块状语所在的句子或语篇片段,构成25题汉—英(填充式)翻译测试卷,试卷满分为100分,每项块状语英译满分为4分。翻译测试在课堂条件下限时完成。

试卷评分由两位翻译教师根据专家译文、权威习语、搭配词典(如《综合英语成语词典》等)和语料库(如BNC, NOW)频率进行初评,最后交由英美外籍教师确定。

本文采用以定量数据为基础,定性分析为主导的实证方法。在对三种不同复杂度块状语英译得分均值水平和(组间多重比较)单因素方差分析的基础上,按照双语块状关联(或对应)概念框架对低、中、高水平组译者的代表性译品进行对比分析。

4. 结果和分析

4.1 定量数据

低水平组学生译者对三、四、六字格目标块状语的英译(简称“块译”)得分均值分别为21.25%, 22.25%和15.25%,而中水平组学生译者三类块状语英译的均值分别为33.75%,38.75% 和29.00%。ANOVA分析结果显示两组学生译者在三种块状语条件下的得分差异均具统计学的显著意义(详见下单因素方差分析和Scheffe组间均值差结果)。

从上述百分比数据中,我们首先可以发现三字格和六字格块状语的翻译质量相对较低,其中最低的是六字格块状语(低水平组: 15.25%,中水平组: 29.00%),三字格块状语的略好。组间块状语翻译得分显示,中水平组被试在四字格块状语翻译上同时呈现出组内和组间的最高水平(38.75%,领先低水平组16.5个百分点),而低水平组则呈现出组内优势的中间水平(22.25%,与三字格块状语21.25%的组内最低水平相差无几)。据此获得的第二个发现或启示是,译者块状语 /块构表征水平更多地与四字格块状语英译质量呈正相关,即译者双语块状语或块构表征水平越高,四字格块状语的翻译质量则越高且组间差异也越大(低水平组: 22.25%; 中水平组: 38.75%)。从这个意义上说,四字格块状语英译或对译者的翻译整体水平具有更大的预测力。

除了上述易读的百分比数据,单因素方差分析结果显示: 低、中水平组学生被试在三、四、六字格块状语英译水平上均呈现出具有统计学意义的显著差异,F值分别是49.638、113.896、26.028,P值: 0.05,显著性: .000。

Scheffe组间“多重比较”分析结果显示低、中两组水平学生译者: (1) 在三字格英译上,均值差是-.525 44,P值: 0.05,显著性: .000;(2) 在四字格英译上,均值差是-.734 60,P值: 0.05, 显著性: .000;(3) 在六字格英译上,均值差是-.561 5,P值: 0.05,显著性: .000。

上述统计分析数据均表明低、中两组学生译者在不同字格块状语的英译能力上均存在统计学意义的显著差异。

造成本研究上述差异水平的原因是多样的,但从本文定量数据的组间、组内大趋势看,这些差异首先应与学生译者的双语块状语表征水平关联,因本研究中的两组学生译者是根据自然年级和块状语水平进行分组的。这意味着汉英双语块状语水平或是影响译者汉语时政特色块状语翻译的重要影响因素之一,而且译者相对静态的记忆表征结构和质量(或心理现实性程度)可能还与动态的工作记忆加工范式及认知策略运用等密切相关。更深入、全面的关联性分析详见下节及“发现和讨论”部分。

4.2 定性分析

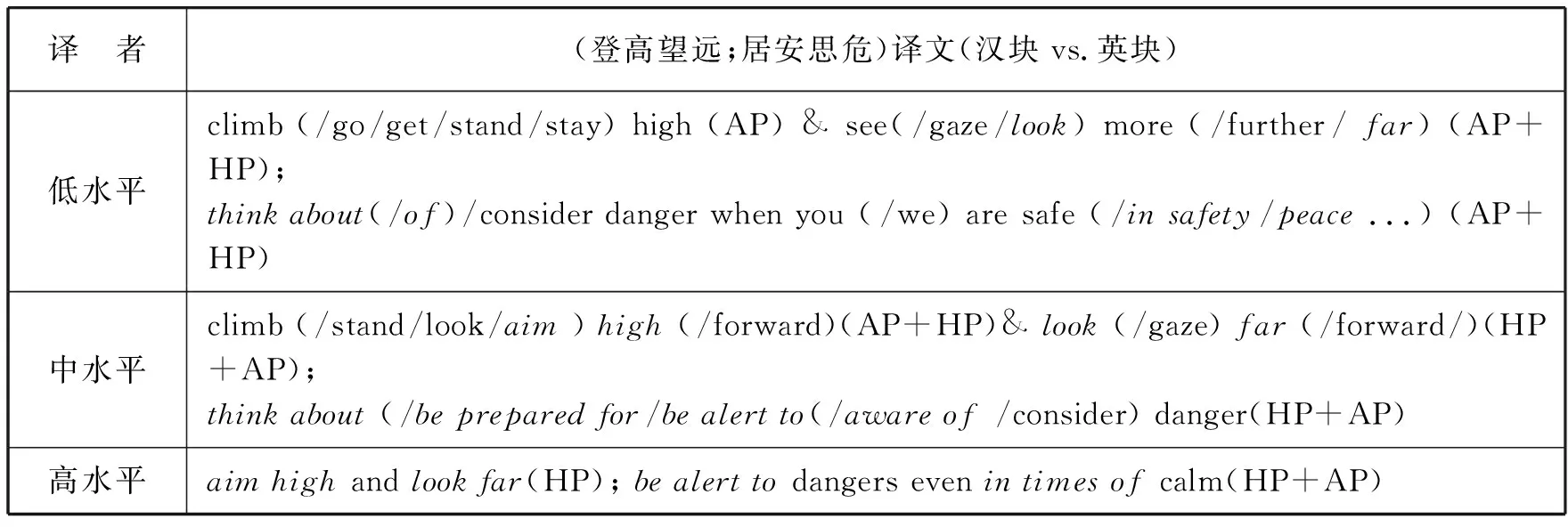

下面关于译文的定性描述及分析在语言加工双通道范式(van Lancker Sidtis, 2012)的理论框架基础上展开,相关质性分析主要对比高水平专家译者和中、低水平学生译者汉—英块状语翻译中呈现的典型加工范式及翻译策略等。下表中的“汉块”和“英块”意指源语和译语中的块状性或习语性(汉 /英)语素单位。基于语法规则的分析性加工(AnalyticProcessing)在译文后用缩写字母AP标注,基于固定或习语性块状语的整体性加工(HolisticProcessing)在译文后用缩写字母HP标注。此外,若出现包含或交替使用两种加工范式的情形,则用HP+AP或AP+HP标注。下面展示的是汉英块构关联(或对应)条件下低、中、高三种水平译者在三种不同复杂度的汉语时政特色块状语英译上的典型实例,为本文研究问题2和3的回答提供了质性依据。限于篇幅,下文定性分析聚焦“汉块vs.英块”之块构关联或对应条件下的翻译情形,并仅就三、四字格块状语的英译各举一典型译例。

例1:……突出抓重点、补短板、强弱项,特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战,……。(We mustpriorities, address inadequacies, andpoints of weakness, In this regard, I want to stress that we must take tough steps to forestall and defuse major risks, ......)

表1. 块构关联条件下三字格块状语英译及其加工范式(AP /HP)

表1中的三字格块状语英译实例显示不同水平译者使用的翻译加工范式及译品质量明显不同: 在三字格的双语关联性汉块至英块的翻译中,低水平译者的AP(分析性加工)范式独占鳌头;中水平译者AP范式仍占据重要地位,但间或使用了HP(整体性加工)范式(如focus on)。与两组学生译者显著不同的是,“高水平”译者的HP范式一直处于运作状态。因此,低、中、高三组水平译者加工范式的运用和发展可归纳为下图1:

图1. 三字格块状语翻译加工范式发展路径

该图示给我们提供了关于三字格块状语英译加工范式的重要启示: AP范式在低水平阶段一枝独秀,到了中水平阶段出现了AP与HP范式的初步融合,但与高水平阶段独占鳌头的HP范式仍相距甚远。它至少意味着中低水平学生译者之汉、英关联块构表征的构建和运用不容乐观,亟待加强和完善。

此外,表1中的三字格块状语英译实例还显示翻译加工范式及块状语表征( /翻译)水平影响译者汉语时政特色块状语翻译策略的运用: 低水平组译者对源语特色块状语的理解明显停留在字面意义上,以致直译 /硬译凸显;中水平组译者的策略使用看似“喜忧参半”,意译策略的使用偶有发生;高水平专家译者的整体性加工范式凸显出对源语“抓”的隐喻性理解并采取了相应的意译策略。

例2:全党同志一定要登高望远、居安思危,勇于变革、勇于创新、永不僵化……。(All comrades must, have the courage to pursue reform and break new ground, and never become hardened to change or inactive ....)

表2. 块构关联条件下四字格块状语英译及其加工范式(AP /HP)

表2中的四字格块状语英译及其加工范式较之表1的例示表现出一定程度的异同特征。其一,我们发现不同水平译者在加工范式及译品质量方面仍然存在类似三字格块状语翻译的组间差异,但这些差异在四字格块状语的英译上出现了趋小的态势。例如: 在加工范式方面,低、中水平译者融入了一定的HP范式,中水平译者在英译“居安思危”时所表现出的HP+AP(组合)加工模式已追同高水平译者。低、中、高三组译者呈现出的发展路径如图2所示:

图2. 四字格块状语翻译加工范式发展路径

这一跨水平发展路径给我们带来的启示是: 当译者能力提高到中等及以上阶段时,AP范式逐渐失去其一枝独秀的主导地位,并呈现出与HP范式不同程度的融合之发展模式。它预示了学生译者汉英关联四字格块状语翻译较之三字格块状语的良好发展势头。

此外,就加工范式及块状语表征( /翻译)水平对翻译策略及译品质量的影响而言,我们发现: 在四字格块状语的英译上,低水平学生译者,而不再是中水平学生译者,出现“喜忧参半”的现象,“喜”在对部分源语字面理解和硬译的减少。但低、中两组译者对概念隐喻“登高望远”前半部分“登高”的理解仍停留在字面含义上,以致直译 /硬译持续发威,尽管较之其他两类块状语而言,两组学生译者在四字格块状语翻译的整体质量上均有所提高(见上文3.1定量数据)。

概而言之,高水平专家译者对汉语时政特色块状语(尤其对概念隐喻块状语)的理解更为精准,并彰显出基于固定搭配和习惯用法的整体性加工(HP)的独有优势和分析性加工范式及翻译策略之兼收并蓄得游刃有余。从这一点来看,学生译者在块状语表征( /翻译)水平、双语加工范式及转换策略的提升和运用上仍任重道远。

5. 发现和探讨

5.1 块状语表征心理现实性、差异性发展与块状语翻译

关于块状语之整存 /整取的心理现实性及其独特的认知加工优势在语言学界已达成共识: 语言使用的流利性并不取决于学习者在大脑中存储了多少语法规则,而取决于他们的大脑中存储了多少预制语块或块状语(Nattinger & Decarrico 1992)。学者们从不同角度肯定了块状语不仅在母语者大脑中具有心理现实性(Wray, 2002),在高水平二语者的大脑中也表现得非常突出(Jiang & Nekrasova, 2007)。这一心理现实性和突出表现同样在本研究高水平专家译者群体中得到印证。就本研究聚焦的汉—英关联块状语而言,高水平译者对汉语源语块状语的精准理解和对译语目标块状语的整体性提取和对应匹配便是佐证。

块状语表征的这一突出心理现实性同样在本研究低、中水平译者的四字格等块状语英译结果中得到一定程度的印证,而且其心理现实性的动态发展趋势在本研究中也获得了发现。例如,在本研究中,两组学生译者在四字格块状语上体现出翻译质量的不断提高(22.25%对38.75%)并且不同复杂度的块状语英译均呈现出显著的组间、组内差距。它们从一个侧面昭示了汉语时政特色块状语心理现实性(至少就四字格块状语而言)正随着块状语(关联)表征水平的提高和完善而呈现出近乎稳定的递增态势,尽管增长的速度还较为缓慢、质量还难尽如人意。

这一动态的正向递增效应表明,受块内语素复杂度等因素影响的块状语型式(或构式)与译者块状语表征心理现实性的强弱存在显著的相关性。它或揭示了译者记忆系统或心理词库中的块状语表征可能呈现为一种显著的以四字格块状语为核心、其他非四字格块状语滞后发展的差异性连续体(continuum)状态。在本文看来,这一颇具心理现实性的连续体状态和差异性发展特征或源自与译者双语块状语记忆系统或心理词库发展紧密相关的双语块状语表征和包含认知加工范式及策略等运用能力在内的翻译转换能力。

本研究在一定程度上证实了语言使用流利性与预制语块表征数量相关的观点(Nattinger & Decarrico, 1992; Wray, 2002)。本研究还佐证了van Lancker Sidtis (2012)所指出的块状语使用频率和动态重组性影响认知加工的观点。此外,根据学者对《人民日报》篇名音节数的研究结果,四音节整体出现和使用频率远高于六音节和三音节(转引自陆丙甫、应学凤,2019),间接表明四字格块状语具有较高的固化度和规约度,致使其作为预制性语素单位“整块”表征于记忆系统或心理词库的可能性和质量水平大大提高。因此,对双语翻译而言,这一整体性表征水平的提高将有利于译者对源语四字块状语的整体性解码和目标译语的整体性编码。学生译者四字块状语翻译的质量相对高于其他字格数的块状语翻译就不难理解了。同时,也启示我们: 学生译者对其他复杂度块状语的认知理解仍停留在表层结构和字面义水平,以致目标译文直白、生硬。

简言之,学生译者的块状语翻译水平和质量表明,汉英关联块状语表征知识的相对贫乏和低质是影响和制约学生译者时政块状文本翻译水平整体提升之难以逾越的瓶颈,时政话语整体翻译能力提升缓慢的“高原现象”得以凸显。

5.2 块状语翻译加工范式及其策略效应

关于语言加工范式,我们在上文分别提到了Sinclair和van Lancker Sidtis两位学者的基本观点。其中,Sinclair (1991)就块状语加工范式提出的“习语性”原则不仅彰显了基于强固化度和规约度之预制性块状语整体性加工原则和优势在语言转换加工中的重要作用,而且还揭示了双语关联块状语记忆表征对专家译员更具心理现实性(王柳琪、刘绍龙,2020)。这一加工范式的心理现实性获得本文研究结果的充分印证,并具体表现为专家译员对源语块状语认知“解块”和目标译语认知“组块”之整体性加工范式的精准选择和成功运用上(如本文中的HP整体性加工范式和上文“定性分析”中的图1和图2所示)。

关于语言加工范式,我们还需指出的是,基于块状语言加工的双通道范式观(van Lancker Sidtis, 2012)作为一种改良版或是更具心理现实性的范式理论,指出了分析性和整体性两种加工范式的并行使用。但是,加工范式偏好如何随着块状语表征质量或心理现实性程度的不同而呈现差异性运用,及其与翻译策略使用偏好的关系等问题都是双通道加工范式观未能涉猎且有待继续探究的问题。

本文4.2节分析了三字块状语和四字块状语的典型译例,从中我们可归纳出不同水平译者加工范式的阶段性发展特征: 1) 译者水平越低,越倾向采用基于语法规则的分析性(或开放性)加工范式;反之,则更多地运用基于块状语的整体性(或习语性)加工范式;2) 加工范式的运用呈现出类似块状语表征的差异性动态发展连续体特征: 靠近连续体始端的多为分析性加工范式,靠近终端的多为整体性加工范式,而两者之间则呈现出加工范式不同程度的融合。

上述特征表明语言加工范式和翻译策略显著相关。如专家将“抓重点”和“登高望远”分别译为focusonpriority和aimhighand look far,鲜有语法分析的痕迹,译文体现了归化、意译的翻译策略;而学生译者则将这两个块状语分别译作grasp/seize...和climb/go/standhigh,彰显分析性加工范式与异化、直译/硬译翻译策略的关联性应用。类似的加工和策略运用情形也同样发生在学生译者对“任重道远”等隐喻性“整块”的“非整块性”识解和翻译转换上,例如: The task is heavy and the road is long.

归纳而言,块状语表征的心理现实性、加工范式和翻译策略之间协同运作,相互制约。双语关联块状语表征存储 /提取的心理现实性(强 /弱)程度直接影响译者的翻译行为过程,即制约翻译加工范式及策略的选择和运用。其中,译者的加工范式与具体策略之间形成较强的对应关系。不仅如此,加工范式和翻译策略又对双语块状语表征的心理现实性形成反哺作用,即影响着双语块状语的记忆表征结构和存 /取形式及质量。

总之,学生译者至专业译者的翻译水平和能力发展需要经历上述三因素的螺旋发展、缓慢提升的过程,无法一蹴而就。同时,其发展速度应该与我们课堂翻译教 /学和职场实践密切关联。从这个角度看,我们的翻译课堂和课外翻译实践除了强调翻译技能训练、翻译策略运用和多学科知识的积累,还应有意识地加强对学生译者双语块状语表征能力、翻译加工之范式意识和策略意识的培养和发展。

6. 结语

汉语时政特色块状语既是语言现象,也是认知现象。时政特色块状语翻译体现了译者对源文本块状语形式、意义(或功能)的解码和目标文本再编码的复杂认知心理过程。影响这一复杂翻译认知过程和译者行为的重要因素——块状语心理表征、翻译加工范式及策略——都具有认知心理的属性,并与人脑“黑箱”存在关联,探究的难度和限度不言而喻。

尽管如此,本文在语言加工(分析性 /整体性)双通道观的理论指导下,通过实证方法,对上述三大认知因素进行了探索并获得了一些原创性发现。我们期待今后的相关研究可以在目标文本和目标块状语的选择及分类标准上有所思考和关注,各类汉语文本中的块状语使用特征(刘绍龙、王柳琪,2021)及组构模式的强空间块状性及其蕴义识解等(刘绍龙等,2021)展开深入、系统的探索。