“体医融合”的内在逻辑与时代价值

2021-12-12杨光李哲梁思雨

杨光 李哲 梁思雨

摘 要:深化扩展“体医融合”实践,需以把握“体医融合”内在逻辑为前提,以领悟“体医融合”时代价值为根据,以剖析“健康、疾病、医学、体育及其关系”为要义。研究认为:健康与疾病作为对应概念,具有多元的阐释维度,医学与体育作为协同单元,具有互补的价值功能。由此,构成了健康状态时“体育为主、医学为辅的联合预防”,亚健康状态时“体育与医学灵活转换的协同预防”或“体育调节、医学治疗的协作发力”,以及不健康状态时“医学治疗为支撑、体育康复与调理作支援的有力配合”的“体医融合”的内在逻辑;也彰显了面对“健康”的准确识变、面对“疾病”的主动求变、“医学”角色的科学应变以及“体育”责任的积极转变的“体医融合”时代价值。

关 键 词:体医融合;健康;疾病;医学;体育

中图分类号:G804.5文献标志码:A文章编号:1006-7116(2021)06-0023-08

The internal logic and times value of "the integration of sports and medicine"

YANG Guang1,2,LI Zhe1,2,LIANG Si-yu1,2

(1.School of Physical Education,Northeast Normal University,Changchun 130024,China;

2.Chinese Center of Exercise Epidemiology,Changchun 130024,China)

Abstract: To deepen and expand the practice of "the integration of sports and medicine", it is necessary to grasp the internal logic of "the integration of sports and medicine" as the premise, to understand the time value of "the integration of sports and medicine" as the basis, and to analyze "health, illness, medicine, sports and their relationship" as the essence. The research holds that health and illness, as corresponding concepts, have multiple explanatory dimensions. While medicine and sports, as cooperative units, have complementary value functions. Thus, it constitutes the "synergistic prevention based on sports and supplemented by medicine" in the state of health, the "co-prevention of flexible transition between sports and medicine" or "sports adjustment, medical treatment and at the same time hair force" in the state of sub-health, as well as the internal logic of "the integration of sports and medicine" of "strong cooperation with medical treatment as support, sports rehabilitation and conditioning as support " in unhealthy state. It also highlights the time value of "the integration of sports and medicine", which in the face of accurate changes in "health", active changes in the face of "disease", positive changes in the responsibility of "sports" and scientific changes in the role of "medicine".

Keywords: the integration of sports and medicine;health;disease;medicine;physical education

“體医融合”的新思想、新理念在当代中国健康促进领域不仅是引人注目的,同样是发人深省的。究其原委,“以治病为中心转变为以人民健康为中心”已历史性地构建为一种特定逻辑的价值观念和话语体系,但同时对“健康、疾病、医学、体育及其关系的理解与认识”仍旧未能超验于某种特定的思维方式与行为模式,即健康就是不生病,疾病只是身体的不良状态,医学等同于治病,保持健康必须以治病为中心等[1]。正如威廉·考克汉姆[2]78所断言:人类的“健康行为”被等同于对“患病行为”的控制,而“患病行为”被界定为“感到病痛的人为确认并摆脱疾病而进行的活动”,这些“活动”常表现为“大多数人在患病或受伤时向医生寻求帮助”。质言之,“健康行为”等同于“摆脱病痛”,而“摆脱疾病”则需要“求助医生”。这一“考克汉姆三步曲”正与前文所论述的传统思维如出一辙。然而,如果医学成为人们寻求健康的唯一可信赖途径,那么其滋生与衍化的问题将会使全世界为之“疲于奔命”。这或许就是当前把主动健康的方式——体育贯穿其中,倡导“体医融合”解决国民健康问题的重要原因之一。

习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上再次强调:“要把人民健康放在优先发展的战略地位,实现从以治病为中心转向以健康为中心。”“体育是提高人民健康水平的重要途径,要推动健康关口前移,建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式。”可见,国家领导人对于“人民健康”的深切关怀和对于“体医融合”健康促进的高度重视。但是,研究与探索“体医融合”的实践问题,首要前提是诉诸于对“体医融合”内在逻辑与时代价值的精准把握,亦即对“健康、疾病、医学、体育”及其关系更深层次的反思与领悟,如此方可探寻出“以人民健康为中心”的可行路径,达致“全面小康、全民健康”的美好愿景。

1 “体医融合”的内在逻辑

剖析“体医融合”的内在逻辑,无法回避的最根本问题是对“健康”“疾病”“医学”“体育”的理解及其相互关系的掌握。但“熟知”而非“真知”,这些生活中常用常见的名词,却与健康社会学语境下的概念释义大相径庭。就如著名哲学家黑格尔的论断:“人们经常挂在嘴边的名词,往往是我们最无知的东西。”

1.1 “健康、疾病、医学、体育”释义

1)健康。

有学者曾言:“健康是一个相对动态的宽泛概念,存在叙事与循证、世俗认知与学理定论等阐释维度,当把其附着于具体生理活动时,更会表现出多样态的过程镜像,因而常会遭遇界说困境。”[3]以史观之,农业文明时代生理健康始终是判定和衡量个体健康与否的唯一对象,并以祛除和避免身体所产生的疾痛为基本标准,且以长生不老之生命延续为终极目标,尽管此类虚幻追求无一成为现实,但上至帝王将相,下到黎民百姓,抑或求仙拜佛,抑或寻医问药,心中祈向概莫能外。工业文明时代,自然科学及技术的进步助推了社会财富实现“指数型增长”,物质的繁荣意味着人们的层次从“生存”跃迁为了“生活”,对健康的需求也由“生理”跃升到了“身心并重”。从此,“心理健康”被历史性地提上人类发展的舞台。我国较早出版的《汉语词典》就将“健康”解释为:生理及心理机能正常,强壮安适,没有缺陷和疾病[4]。同样,这是迄今国人对健康最为典型的认识和最为切实的体会。

但是,正如菲利普·莱斯[5]所提醒的:“如果仅认为健康就是不生病,那么大多数人会容易看出浅薄之处,一个人可以不生病,但却不能享受到有益的、满意的、彻底的人生。”这一点在现实中随处可见,人们所患疾病的成因及治疗,心理是不容忽视的影响因素,甚至需要“心理治疗”的“心理疾病”也呈普遍上升趋势。不仅如此,人们还发现,生理或心理的疾病并非局限于生理或心理的原因,还可能囿于“精神”因素所导致,甚至出现了独立于生理和心理的“精神疾病”。正是在这个意义上,1948年世界卫生组织(World Health Organization,WHO)诞生之际,就较为权威地对健康做出如下定义:健康不仅为疾病或羸弱之消除,而系体格、精神与社会之完全健康状态(Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity)[6]。

很显然,这种颠覆性的界定是对传统健康观的挑战及突破。然而,日常生活中,人们的经验理解往往局限在了生理和心理领域,忽视甚至无视了精神因素。且“心理”一詞长期被宽泛化使用,在医学和心理诊疗中常会把属于心理的病症称之为“精神疾病”或“精神卫生问题”[7]。这种“心理”(psychology或mental)与“精神”(spirit)概念模糊不清,甚至混用误用的现象,是导致健康观念不科学、不整全的一个重要原因。至此,有必要对“心理”与“精神”作一简要辨明。“心理”常指由大脑所产生的一切意识活动,因而认为相对“物质”而言的“精神”与“心理”等同。但存在主义指出:精神乃是一种现象学的内在意识体验,精神就是意义——人的生存本体论意义[8]。意义治疗学也认为:人作为生物性、心理性和精神性的存在物,其本性并不是单独地去探寻生理或心理的快感,而是去寻求和实现某种生命的终极意义和价值[9]。因此,关于二者可以如下判分,即心理是指向情绪和情感层面的发生,如心理问题中的抑郁、焦虑等;精神则指向意义和意向层面的生成,如精神问题中的虚无主义、享乐主义等。

可喜的是,今天人们的健康理解已悄然改变,相比于“健康等于不生病”“健康是身体正常”的传统健康观,现代整体健康观已经把“生理的、心理的以及精神的”囊括在内,并开始综合考虑社会、政治、经济、环境等影响因素。诸如,马斯洛需要层次理论将人类的需求分列为了从生理到心理再到精神依此递进的5个层次,世界卫生组织对健康定义时就已提到“社会的完好状态”,并在《渥太华健康促进宪章》中进一步澄清:健康应被视为日常生活的一种资源,而不是生活的目标,健康是一个积极的概念, 强调社会资源和个人资源以及身体能力[10]。

2)疾病。

根据当今医学界的主流观点,所谓“疾病”是指有机体的生理机制不能实现其正常功能,并因此对主体造成伤害性影响的情形[11]。在历史的长河中,人们对疾病的认知随着某一历史时期的疾病观而不断发生转变,但整体而言,其认知过程历经“宗教宿命观—生理病理观—社会建构观”3个鲜明的阶段[12]。很久以前,人们将疾病与星象及上帝相联系,认为疾病的产生是神对人的惩罚,是邪恶精神的征兆。如癫痫在西方就曾被描述为一种“圣病”,是上帝对人类的“探视”。我国古人也一度认为疾病是恶魔入侵的结果,需要使予巫术驱赶而痊愈。直到17世纪后,在哈维(Harvey)提出血液循环系统说、莫尔干(Morgagni)建立病理解剖学以及魏尔肖(Virchow)创建现代基因理论等一系列医学变革下,人们才对身体的理解不再依赖于星象、巫术以及宗教的宿命解释,而变革为身体是可控的生理病理理解。于此,生理病理观取代了宗教宿命观,成为了人们疾病认知的主流思想。

然而,在生物医学技术破除疾病认知中巫术与宗教成分的同时,人们却又陷入了技术唯上的泥潭,这助推了拉开疾病社會建构研究的序幕。与宗教宿命观和生理病理观所不同,社会建构观直接宣称“疾病”是社会建构的产物。持这种观点的学者主张:在社会建构中,“疾病”已经含有社会意义的成分,则兼具生物医学和社会意义两种状态;疾病就其本质并非完全是生理病理的简单反映,而是被外在的社会、政治、经济以及文化等综合因素定义。易言之,一个人的“生病”或“治病”常常表现出连续的社会互动过程,在这“从患者主观感受始,到医生确诊和治疗终(或重复进行)”过程中,个体除受生理病理因素影响外,还会直接或间接受到其他因素,尤其是社会因素的影响。

若从“疾病”的词源上考释,我国甲骨文中已有“疾”,形为 由“疒”和“矢”组成,其字形像人中箭后靠在床上的样子。《说文解字》:“疾,病也。从疒矢声。”[13]“病”小篆形体 为形声字,疒形丙声。字义为人在床上活动受限,不能起来,上古时多指重病。《说文解字》:“病,疾加也,从疒丙声。”[13]可见,“疾”和“病”都是指“疾病”,但“病”比“疾”的程度更深。在多部字词著作中也基本使用了这一说法,如《辞源》记载:疾,病,分言疾病。轻者为疾,重者为病。《古汉语常用字字典》释曰:疾常指一般生病,病常指病得很重。《汉语大字典》注明:疾,古称轻病,后泛指病;病,重病。亦此认为,“疾病”一词单言有别(疾称“小疾”,病指“大病”),对举则泛指疾病。其意可作如下引申:“疾”多指小疾小病,是一种非健康状态,情况较轻,同时寓有来去急速之意,说明心身失调但可逆,为现在通常所理解的“亚健康”状态;“病”多指大病重病,主要是今天所指的疾病,且在包含生物学意义的疾病外,还有“苦也、忧也、恨也”之意。如此分析,恰是呼应了上文所说明的现代疾病观不仅体现生理和心理上,也牵涉精神、社会等诸方面。为便于理解,同时避免重复,下文将对其进行综合性说明。

3)医学。

多数医学史研究者认为,今日我们所谙熟的现代医学发端于19世纪。19世纪初,位于伦敦、巴黎、维也纳等欧洲主要城市的慈善医院开始作为医学专业学生观察疾病、学习医学技能以及获得临床诊断经验的主要场所,成为集教学、研究和治疗于一体的重要医学机构。法国思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault)把这一巨大变革称之为“临床医学的诞生”(The Birth of the Clinic)。

所以,人们总是把“医学”定义为:有关人类疾病与健康的学问[14]。《辞海》中对医学作出的诠释是:研究人类的生命过程以及同疾病作斗争的一门科学体系,按照研究内容、对象和方法的区别与不同,可将其划分为基础医学、临床医学和预防医学三大类[15]。随着科学技术的突飞猛进并不断渗透医学领域,使其逐渐由经验的知识转变为了科学的学问。科学化的医学使得人类抵御疾病、维护健康的能力极大地增强,使得人们有理由和有信心期望更健康的身体、更健康的生活。不过,国人却常把医学与临床医学甚至“治病”一概而论[1]。福柯认为,医学活动可分为“物种医学”和“社会空间医学”,前者主要是将人体作为观察与研究的对象,医生努力使“临床诊视”变得更加无懈可击,从而能够在相对标准化的参考框架中观察身体的某项功能和所产生的某种障碍;而后者的聚焦点则并非诊断和治疗疾病,更在于预防,医生作为“生命顾问”,为食物管理、供水和排水等标准与规则的实施出谋划策[16]8。这种分类,为人们理解及区分医学与治病、临床医学与预防医学提供了极为重要的证据。

另外,沃林斯基在《健康社会学》著述中又进一步分析了现代医学的4种“二重性”:其一,医学既依赖于科学, 也有赖于巫术;其二,医学有群体与个体倾向的差别;其三,医学有身心二元和身心一体的困惑;其四,医学有治疗对象是疾病还是完整的人的争拗。这4种非此即彼的“二重性”,深刻揭示出现代医学所存在的深层矛盾和悖论,也让我们真实地感受到现代医学尚存在的诸多待完善之处[17]6。如果从终极目标来阐析现代医学的“二重性”,则如考克汉姆所言,当今学界已达致基本共识:“医学的角色是预防疾病及早逝,包括照料患者和残疾人”,那么,“医学的任务就不再是创造幸福,而仅是祛除人们生活中的不幸,包括疾病和残疾等[2]138。

由此可以看出,把人们的健康完全交给医学——实际上常常是医疗——显然不孚众望,甚至有失偏颇。原因在于:首先,发轫于19世纪初的现代医学,其“治愈”能力依然有限;其次,现代医学既包括临床医学,还涵盖基础医学、预防医学、医疗服务、公共卫生和健康管理等;再次,仅凭医学一己之力,不能且不够给人们带来彻底的幸福——即体格、精神与社会之完全健康状态。

4)体育。

依据世界体育史记载,“体育”(?ducation physique)一词最早在18世纪60年代法国的报刊上出现,其主要论述了儿童身体教育的问题。明治维新时期,“體育”一词与世界先进科学文化一同被日本从西方引入。而我国汉字中的“体育”(physical education)则于1902年从日本舶来,其本义仍是延续“身体的教育”[18]。我国著名体育学家林笑峰先生认为:“体育就是身体教育,也就是体质教育。”[18]但概念作为人类认识史的积淀与结晶,既是对“整个世界”规定性的不断拓展的认识,又是对“全部生活”意义的不断深化的理解。所以,本为动态性概念的“体育”在我国体育事业不断壮大的同时逐渐外延丰富和内涵深刻,形成了“广义体育”与“狭义体育”之判别,并出现了诸多划分类型,比较有代表性的是“三分法”,即以体育的表现形式为依据的竞技体育、以体育的参与人群为依据的大众体育和以体育的开展场域为依据的学校体育。

目前,在国际社会通用术语中,英文“sport”相当于中文“体育”的总概念而被广泛使用。譬如,联合国科教文组织的权威文件《国际体育运动宪章》(1978)、欧盟委员会的《欧盟体育白皮书》(2007)、国际奥委会的《奥林匹克宪章》(2000)等。在有限文本内,将不去专门探讨这种翻译是深刻,亦或浅薄,由于当前体育概念与术语仍处于非统一性和难共识性状态,故本研究中不把“体育”和“运动”加以区分,其使用差异只是希望在不同语境下能够表达得体和理解清晰。如果从以上世界权威组织的文件用语来看,也足以生动地反映出当代国际话语体系中“体育”(sports)的含义正在不断地走向延展和丰饶,其不仅指认体育教育,还涵盖竞技体育、大众体育等在内的体育形态。

同时,人们还总是把对事物的“认识”和它所具有的“价值”相联系。按照《欧盟体育白皮书》的释义:体育是“身体活动”与“价值取向”的统一[19]。体育的价值映射着体育对人的意义,并鲜明地划清了体育与智育的属性以及与劳动、军事等活动的边界。不过,不同时期在不同层面的需求与选择,决定了人们对体育价值的不同认识与判断,虽然在实践中各类价值往往呈现出一种交织的浑沌状态,但整体而言,历经了体育萌芽之初的捕猎价值和自卫价值,体育发展之中的健身价值及教育价值,乃至体育认识更加深入而逐渐衍化的娱乐价值、社交价值、政治价值、经济价值、军事价值、医疗价值等[20]。其中,尤以“体育之效,至于強筋骨,因而增知识,因而调感情,因而强意志”最为引人关注,得到了体、医、教三界的高度阐扬。

我国著名体育学者卢元镇[21]坦言:“体育不是万能的,特别是针对某些疾病的治疗方面,体育的价值极其有限,宣说某种运动对癌症、高血压、糖尿病等疾病的临床治疗作用,其实无效,甚至有害。”并进一步补充道:“体育对人体健康的作用主要在预防与康复两个时期,而非临床治疗阶段。体育运动通过提高代谢能力,改善器官物质基础,来提高人体的免疫能力、抵抗能力和自愈能力,达到预防某些疾病的作用。”

一言以蔽之,随着体育认识的愈发深刻和体育价值的不断发掘,体育已承担起促进人类健康的责任使命,即在某一时期给人们带来某一方面的体格、精神与社会之完全健康状态。但是,作为终极关怀的“身体教育”的体育,“治疗”能力并非其所长,而更多地体现在预防和调节等方面。

1.2 “健康、疾病、医学、体育”的关系

1)“健康”与“疾病”。

以上对“健康”和“疾病”的历史与逻辑做了简要描述及划分。若从纯粹规范的角度来看,这种梳理或许并非十分之准确,但却能够提供一种相对清晰的思路:一是健康和疾病是相对应的;二是应充分考虑人的自然属性和社会属性,建立与之相适的现代健康观和疾病观;三是除健康时预防、不健康时治疗外,重要的是亚健康状态的“疾”的及时调治,让可逆的心身恢复到健康状态,而非恶化为不健康情况。这种理解与认识,既能够给下一步的健康研究提供一条历史依据,也可以为疾病防治构建一个逻辑框架。

如果从辩证思维来把握,“健康”和“疾病”作为人类生命存在的两个方面,抑或两种情况,其之间的相互作用一定是通过某种“中介”来实现,即生理层面通过“免疫功能”这一中介而发生,精神层面通过“心理调节”这一中介而转化。具体言之,当免疫系统的功能可以对付“内忧外患”时个体将保持在健康状态,当免疫系统的功能逐渐透支时个体就处于亚健康状态,当免疫系统的功能被突破而失控时则产生了明显的生理疾病(见图1);心理调节能力与精神和社会问题的关系亦然(见图2)。

2)“医学”与“体育”。

基于上述对“医学”和“体育”的理论剖释,基本可以对其功能与价值有一个相对明晰的定位,同时考量二者的健康作用机理和服务侧重点,总结概括如下:医学服务的重点是对疾病的准确预防以及对疾病的精准医治,体育服务的重点是对疾病的整体预防以及对疾病后的康复调节;医学服务的对象主要在生理和病理上,体育服务的对象包括生理、心理、精神、社会等;医学服务的战术是以攻为主,体育服务的战略是以防为上;医学治疗的措施是借助外力,体育干预的手段是扶持内强;医学服务的逻辑是由下而上的分析法,体育服务的思维是由上而下的归纳法;医学资源的投入多在疾病发生的中后端,体育资源的投入多在疾病发生的前中端。这就不难发现,“医学”与“体育”具有强烈的依存性和互补关系,二者之间的合作对话将极大地助力于人们的健康促进、疾病防治与康复。

值得注意的是,世界卫生组织在2020年出版的《关于身体活动和久坐行为指南》中不仅指出了运动对心脏、身体、精神的益处,更为突出地强调了以“精准化”的运动干预来促进健康和防治疾病。所以,厘清“体育”的类型与性质就显得尤为必要。在以往的话语中,基本简单地沿用现有的全民健身体系,即大众体育。然而,与现代医学在疾病预防与治疗中方法的精准性相比,大众体育在健康促进中的手段则略显“粗糙”,效果稳定性较差[22]。相比之下,“高精度”和“高效度”的竞技体育形式或许能够提供一个参考性思路,但必须针对方法、内容、负荷、频度、时间和总量等进行“对症化”与“剂量化”的调整。

3)“体育融合医学”与“疾病转为健康”。

承上,对“健康”“疾病”“医学”“体育”四要素进行了超越传统认知的重新理解,也对“健康与疾病”“医学与体育”的内在关系展开了相对深刻的辩证分析,由此建构了一条用于进一步讨论和阐明的“体医融合”内在逻辑的思维路径。据研究表明:在影响健康的众多因素中,医学占8%,遗传占15%,社会环境占10%,气候因素占7%,生活方式占60%[23]。其中,世界卫生组织将健康的生活方式划分为了适当运动(运动干预)、合理膳食(营养干预)、戒烟限酒(行为干预)、心理平衡(心理干预)4个方面。可见,人们健康目标的实现和健康需求的满足皆离不开医学与体育的共同支持和协作参与。

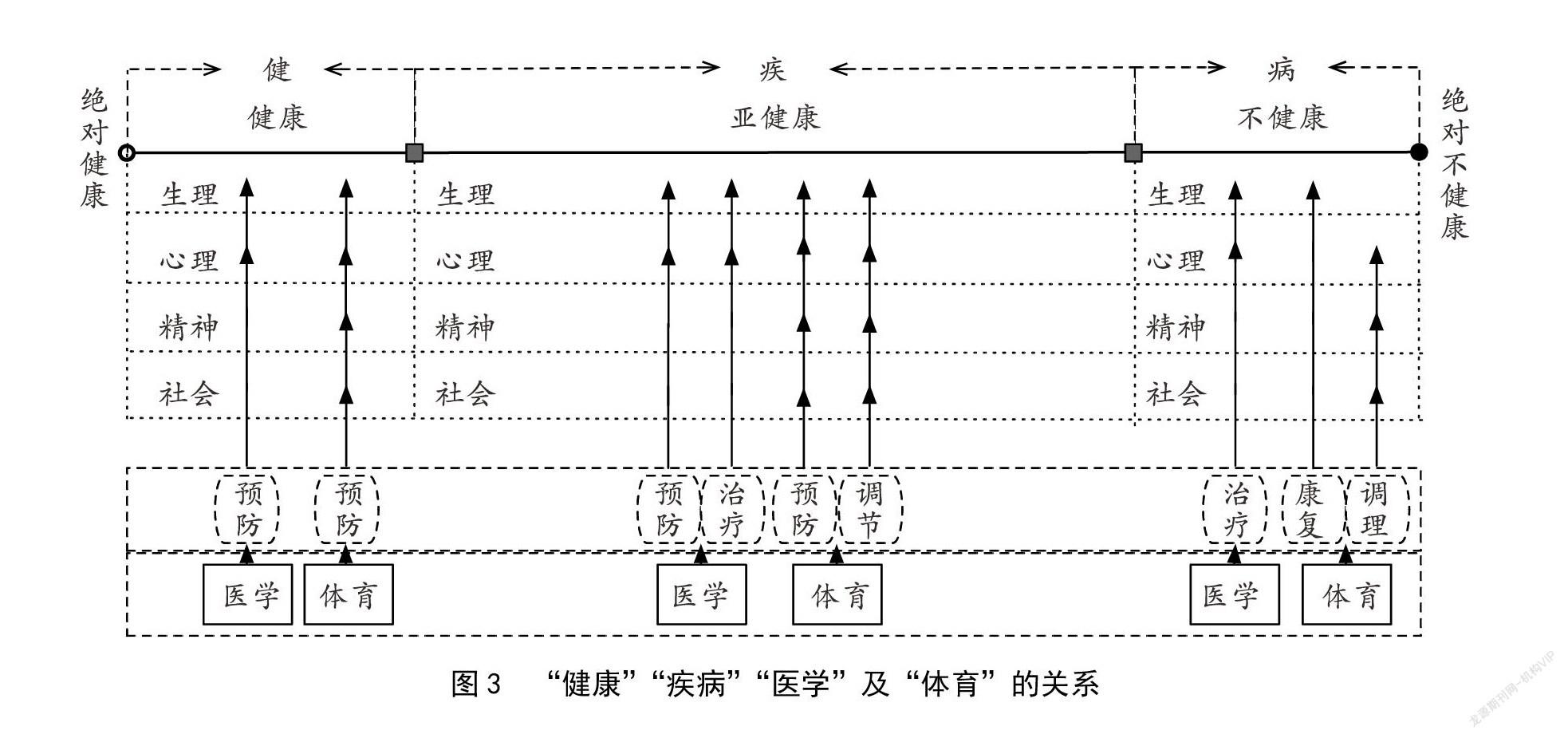

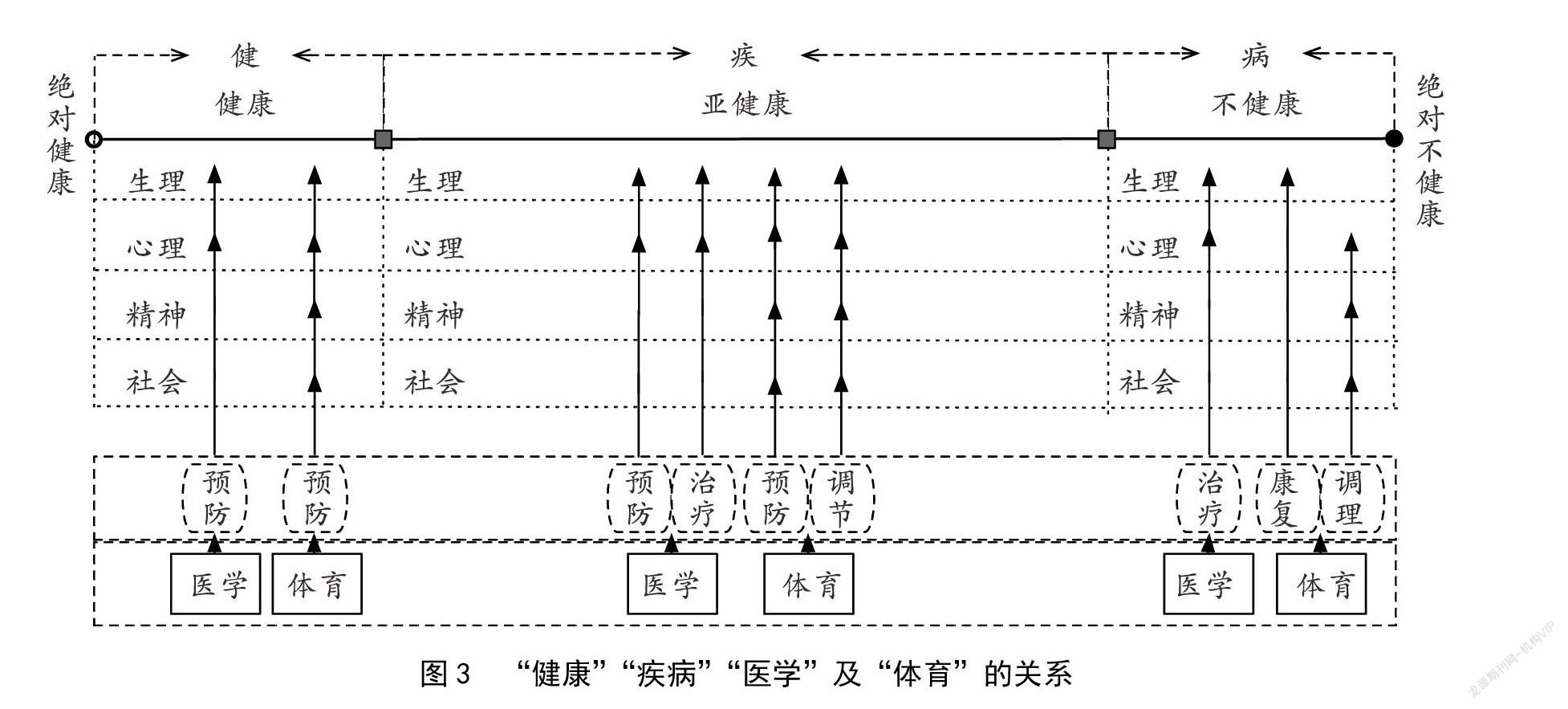

按照世界卫生组织的界定,“健康”的反义词或对立面,与其称为“疾病”,不如说是“不健康”。因为,健康的影响因素繁多,疾病只是不健康的一种表现,即充分不必要条件。此外,在“健康”与“不健康”之间,存在一种“亚健康”状态。这里,不去深入探讨亚健康的概念是否科学,因为研究的阐发并不触及这个障碍。假定从理论上存在理想型的“绝对健康”和“绝对不健康”两个原点,并用一条线段连接来表达如下含义:从绝对健康到绝对不健康间是一个连续的过程,人们即时的健康状态,就处于线段中位置的某一点,表现为生理、心理、精神和社会4个方面。继之,结合上文论述作出以下推论:当人们处于靠左的线段时,即健康(健)状态时,需要的是“体育为主、医学为辅的联合预防”;当人们居于中间的线段时,即亚健康(疾)状态时,应当辩证对待,轻则需要“体育与医学灵活转换的协同预防”,重则需要“体育调节、医学治疗的协作发力”;当人们属于靠右的线段时,即不健康(病)状态时,需要的是“医学治疗为支撑、体育康复与调理作支援的有力配合”(见图3)。当然,任何一种概括都是“冒险”,上述推断仅是具有一般性意义,在某些特殊情况下“无效”。

2 “体医融合”的时代价值

阐扬“体医融合”的时代价值,必须以强烈的生活关切与现实关怀为前提,即必须以洞察人类疾病谱的转型以及中国乃至全球健康的整体境况为关键。唯有此,才能以体会真切的情感和高举远慕的眼界审视“体医融合”在当代健康促进中的实践价值与现实意义。

世界卫生组织2018年的数据显示:以癌症、糖尿病、心脑血管病和呼吸系统病為代表的慢性非传染性疾病(以下简称“慢性病”)每年将导致全球死亡4 100多万人,相当于总死亡数的71%,这类“过早”死亡的人中85%发生在低收入和中等收入国家[24]。上述数据与世界卫生组织2005年的调查结果基本一致,虽然急性病、传染病以及其他意外仍是死亡的重要原因,但慢性病已发展成为人类健康的头号威胁,中低收入国家与地区尤为严重[25]。

作为世界上最大的发展中国家,我国2013年的卫生服务统计数据印证了上述警示:人口慢性病患病率为245.2‰,死亡率为5.33‰,占死亡总数的86.6%,慢性病负担占疾病总负担的近70%[26]。毋庸置疑,慢性病已经取代急性病和传染性疾病,成为当下影响国民寿命和生活质量的首要问题。面对如此形势,2017年国务院办公厅颁发《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》,进一步指明:“慢性病是严重威胁我国居民健康的一类疾病,是影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。”据此,提高人民健康水平,加强慢性病防治已上升至国家战略层面。

以上数据是从人类疾病谱维度对全球和中国的健康状况作出的概述,而人类疾病谱的转型得到世人重视,主要与流行病学的发展息息相关[17]62。所谓流行病,即是指急性或烈性传染病。实际上,医学对于这类疾病,近代以前几乎束手无策。直到19世纪下半叶,细菌学的诞生才使其自愈变为了可能,一时间医学风头无两,被认为无所不能[27]。但是,医学的惊人进步,使得医生只关心建立在严格科学程序上的临床医学,并努力寻找“神奇的子弹”的药物,却忽视了疾病治疗的其他手段[16]9。到了20世纪60年代,急性或烈性传染病虽已被世界多数国家有效控制,但人类的疾病谱也发生了转变,慢性病时代悄然降临。为了战胜这些可怕的慢性疾病,20世纪以来,医学的主要精力仍旧在于去寻觅“神奇的子弹”,而未能真正地关切疾病的预防。最终,技术力量彻底掌控了医疗卫生系统,使之成为治病救人的唯一之道,却导致了众多矛盾而被世人所诟病[15]。

人类疾病谱的转型本身就意味着医学要面对“整体的人”的健康问题,即超越把细菌或病毒当作唯一病原的僵化认知,这适值是世卫组织早在70年前就提出整体健康观的历史背景。1992年世界卫生组织又发布《维多利亚宣言》,重申“合理膳食、适当运动、戒烟限酒和心理平衡”是人类健康的四大基石,其中无一与医学服务直接相关。这也直接表明了,既然健康由众多因素所决定,那么就需要塑造全新的、最终落脚点不是疾病和医学的价值理念和话语体系,“体医融合”的提出、认同并迅速成为破解健康问题的战略思维,显然是正向社会发展的势之必然。

2.1 “体医融合”是面对健康的准确识变

2016年8月习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调:“要倡导健康文明的生活方式,树立大卫生、大健康的观念,把以治病为中心转变为以人民健康为中心。”“转变”二字则已说明“治病”和“人民健康”是截然不同的两个概念,显示出“以治病为中心”的传统健康观在当代多种因素交织的复杂局面下已有所偏误,必须向“以人民健康为中心”的整体健康观方向变革和推进。关于整体健康观,前文已做了较为详尽的论述,即健康并非只是指不生病,与健康相关的还涉及各种生理的、心理的、精神的和社会的因素。面向健康的问题不再仅是医学的问题,还是体育的问题,同是其他众多领域的问题,面向健康的促进既可从医学、生理学或心理学的方式来研究,也能用体育的、养生的方法予以回答。所以,“体医融合”的创新与实践正是回应了这一时代要求,彰显了对整体健康促进的准确识变。

2.2 “体医融合”是面对疾病的主动求变

中国乃至世界的疾病谱已经由急性或烈性传染病转向了慢性病,慢性病成为人类健康的“第一杀手”。2017年国务院办公厅印发《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》重点指出:“加强行为和环境危险因素控制,强化慢性病早期筛查和早期发现,推动由疾病治疗向健康管理转变。加强医防协同,坚持中西医并重,为居民提供公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等一体化的慢性病防治服务。”由此可见,“预防为主、主动健康”的干预正在成为今后控制慢性病的主要方向。与此同时,体育运动不仅具有缓解慢性病风险的功效,还具备降低慢性病发生的作用[28]。研究显示,每天进行体育运动可降低80%的心血管病风险、90%的Ⅱ型糖尿病风险,并能将癌症风险降低33%[29]。所以,“体医融合”的创新与实践正是应对了这一时代变化,彰显了对慢性疾病防治的主动求变。

2.3 “体医融合”是医学角色的科学应变

医学自步入现代化以来由于对人之生命的片面掌握而陷入多重纠结与争拗,并非人们健康的唯一可信赖途径。2016年中共中央国务院出台《“健康中国2030”规划纲要》明确说明:“加强体医融合和非医疗健康干预,推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式,发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用。创新医疗卫生服务供给模式,推进慢性病防、治、管整体融合发展,实现医防结合。”因此,就人的需要而言,必须完善和创新健康管理方式,坚持体育和医疗深度融合的“预防为主、防治结合”的策略。但这种安排并非轻视医疗,而是让医院和医生从追求服务数量转变为追求服务质量。所以,“体医融合”的创新与实践正是应答了这一时代问题,彰显了对医学人文危机的科学应变。

2.4 “体医融合”是体育责任的积极转变

2019年9月国务院办公厅颁发《体育强国建设纲要》,作为我国体育事业的战略性和操作性的政策文件,其内容提出:“坚持以人民健康为中心,制定并实施全民健身计划,普及科学健身知识和健身方法,因时因地因需开展全民健身活动,坚持大健康理念,从注重‘治已病向注重‘治未病转变。”可以发现,当代中国体育的价值取向已远不再局限于体育舶来之初的教育价值,随着健康问题的愈加突出更为多元地表现为“治未病”的健康功能。“治未病”最早见于《黄帝内经》,有“尚无病”和“已病者”两层含义[30],即对应前文所论证的“健康”和“亚健康”两种状态。同时该指示也体现出,面对复杂多变的新形势,体育正在不断地提升服务国家重大战略的能力,承担助力健康中国战略的使命。所以,“体医融合”的创新与实践正是顺应了这一时代趋势,彰显了对体育事业发展的积极转变。

21世纪以来,随着生活水平和生活质量的日益提高,健康与长寿成为了新时代美好生活的愿景之一。在此背景下,极富时代意义和中国智慧的“体医融合”新理念一跃成为当代中国健康议题中引人瞩目的亮点和焦点,蕴含其中的与“主动健康、防治结合”相关并颇具行动意义的健康思维,既跳出了“以治病为中心”的误区,也转向了“以人民健康为中心”的轨道。但现实中,囿于未能清晰厘认“体医融合”所蕴含的内在逻辑,即使在诸多方面已经获得了初步成效,其实践之路依然面临不同层面的障碍掣肘。所以,阐明“体医融合”的内涵与规律,剖析“健康”“疾病”“医学”“体育”及其之间的相互关系,将是进一步深化扩展“体医融合”行动的应然之义。

参考文献:

[1] 唐钧,李军. 健康社会学视角下的整体健康观和健康管理[J]. 中国社会科学,2019(8):130-148+207.

[2] 威廉·考克汉姆. 医疗与社会:我们时代的病与痛[M]. 高永平等,译. 北京:中国人民大学出版社,2014.

[3] 舒高磊. 习近平人民健康观的生成前提与内涵逻辑[J]. 社会主义研究,2020(3):60-67.

[4] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.汉语词典[M]. 北京:商务印书馆,1983:558.

[5] 菲利普·莱斯. 压力与健康[M]. 石林等,译. 北京:中国轻工业出版社,2000:9.

[6] WHO. WHO remains firmly committed to the principles set out in the preamble to the Constitution[EB/OL]. [2021-04-05]. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution

[7] 张兴国,陈丹. 健康观念转变及其当代意义[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版),2016,44(1):30-36.

[8] 欧贤才,郑安云. 超越心理健康:精神健康的追求[J]. 医学与哲学(人文社会医学版),2007(5):9-10.

[9] 刘翔平. 寻找生命的意义:弗兰克尔的意义治疗学说[M]. 武汉:湖北教育出版社,1999:36-67.

[10] WHO. The 1st International Conference on Health Promotion,Ottawa,1986[EB/OL]. [2021-04-05]. https:// www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference

[11] 史习,盛晓明. 客观主义疾病观之殇——论生物医学视野下的功能概念[J]. 自然辩证法通讯,2016,38(3):137-143.

[12] 甘进. 医患矛盾背景下疾病概念的本质论析[J].江西社会科学,2014,34(12):194-198.

[13] 许慎. 说文解字新订[M]. 藏克和等,校订. 北京:中华书局,2002:154.

[14] 李振良,孟建伟. 从身心二分到身心合一:论医学观的转变[J]. 自然辩证法研究,2010,26(11):88-92.

[15] 辞海编辑委员会. 辞海[M]. 上海:上海辞书出版社,1979:168.

[16] 威廉·考克汉姆. 医学社会学[M]. 高永平等,译.北京:中国人民大学出版社,2012.

[17] F.D. 沃林斯基.健康社会学[M]. 孙牧虹等,譯. 北京:社会科学文献出版社,1992.

[18] 宋继新. 林笑峰体育文集[M]. 长春:东北师范大学出版社,2014:64-65.

[19] Commission E. White paper on sport[R]. Office for Official Publications of the European Communities, 2007.

[20] 王明献,李王杰. 略论学校体育的功能回归[J].西安体育学院学报,2010,27(5):631-634.

[21] 卢元镇. 体育不是万能的[EB/OL]. [2021-04-05]. https://mp.weixin.qq.com/s/Yc12nfqxmPgb5K5JhL5J0Q

[22] 朱晓东,刘炎斌,赵慎. 健康中国建设背景下的“体医结合”实践路径研究——基于现代医学模式视角[J]. 山东体育学院学报,2019,35(4):33-38.

[23] 常凤,李国平. 健康中国战略下体育与医疗共生关系的实然与应然[J]. 体育科学,2019,39(6):13-21.

[24] WHO. Noncommunicable diseases[EB/OL]. [2021-04-05]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

[25] 张璐,孔灵芝. 预防慢性病:一项至关重要的投资——世界卫生组织报告[J]. 中国慢性病预防与控制,2006(1):1-4.

[26] 国家卫生健康委员会. 2013第五次国家卫生服务调查分析报告[EB/OL]. [2021-04-05]. http://www.nhc.gov.cn/ ewebeditor/uploadfile/2016/10/20161026163512679.pdf

[27] 菲利普·亚当,克洛迪娜·赫尔兹里奇. 疾病与医学社会学[M]. 王吉会,译. 天津:天津人民出版社,2005:3.

[28] 杨光,白翠瑾,曹玲,等. 步速与老年人运动能力及医疗费的关系[J]. 体育学刊,2013,20(3):134-138.

[29] ANDERSON E,DURSTINE J L. Physical activity,exercise,and chronic diseases:A brief review- ScienceDirect[J]. Sports Medicine and Health Science,2019,1(1):3-10.

[30] 梁治学,胡燕,何裕民. 从“疾病”词源学探析亚健康范畴[J]. 中国中医基础医学杂志,2015,21(4):422-423+431.