推普助力农村劳动力转移就业的机理及效应

2021-12-10刘金林

刘金林, 马 静

(1.广西民族大学 广西中华民族共同体意识研究院,广西 南宁 530006;2.广西社会科学院 科研处,广西 南宁 530022)

推动农村劳动力转移就业是实现农民脱贫致富的关键。进一步提高农村劳动力就业能力,增强就业的稳定性,确保农村贫困劳动力获得工资性收入,是实现农民稳定脱贫、减少和防止贫困人口返贫、筑牢防止返贫堤坝的根本。习近平总书记指出,一人就业、全家脱贫,增加就业是最有效最直接的脱贫方式,长期坚持还可以有效解决贫困代际传递问题。2021年3月11日,李克强总理在会见中外记者时也指出,今年依然坚持就业优先政策,继续推动“六稳”,实现“六保”,把就业放在首位。

现有国内外理论与实证研究均表明,作为人力资本的一部分,语言能力的提升有助于降低劳动者在就业市场受歧视的程度,有利于劳动者拓展有效的社会关系网络,更好地融入社会群体,从而获得工作稳定、薪资待遇较高的岗位。为进一步消除脱贫攻坚中的语言制约因素,教育部等部门联合印发了《推普脱贫攻坚行动计划(2018-2020)》,提出了我国贫困地区推普脱贫攻坚工作主要目标、重点任务和具体举措,为贫困地区做好推普工作提供了制度保障和政策支撑。从理论上阐述推普助力农村劳动力转移就业的机制,并基于我国推普脱贫的工作实践,构建量化模型,实证分析和评估推普助力农村劳动力转移就业的实际效应,对新时期我国推普助力相对贫困治理政策的制定和完善具有积极意义。

一、推普助力农村劳动力转移就业作用机制

无论是“二元结构”“预期收入差距”等宏观劳动力流动模型,还是微观的成本-收益、人力资本、新家庭迁移理论均认为,劳动力进城务工后工资收入水平的提升,所引起的绝对收入与预期收入差距的扩大,货币化收益的增加,进而加大城镇对农村劳动力迁移的拉力,是推动农村劳动力跨域流动的主要因素。现有研究成果表明,共同语言作为一种人力资本,除了直接提高工资收入水平之外,还有利于加快进城务工农民工的社会网络融入,减少农民工摩擦性失业的持续时间,降低农民工寻找合适工作的成本,可以在既定工资收入水平的情况下,提高农民工迁移的货币收益,为农民工向城镇迁移注入间接动力。

1.推普的个体收入效应。“推普”有利于扩大城乡绝对收入和预期收入差距,增加城镇的拉力。

语言技能与个体劳动收入成显著正比例关系,因此,普通话水平的提升可以提高农民工的工资收入,进而拉大城乡绝对收入差距。同时,从预期收入差距来看,预期收入差距等于农民工对城镇工作的预期收入与农村实际收入的差额,而预期收入为城镇就业率与城镇工作收入的乘积。在当今时代,信息是一种重要的生产要素,可以使个体的智慧和思考突破狭隘性,专注于一些创造性及综合评价性活动,从而较大程度提高人们的整体素质和能力。普通话作为通用语言和一种人力资本,其水平的提升有助于提高人们获取信息的能力,扩大信息的获取渠道,拓展个体发展空间,促进劳动力基本素质和职业技能的提升,增强就业能力,同时增加农民工进城成功就业率和工资水平,进而增强农民工进城务工的预期收入。在农村工资水平既定的情况下,自然会使得农民工迁移的预期收入差距加大,激发农村劳动力向城镇迁移的动力。

2.推普的社会资本效应。掌握普通话有利于进城农民工更快地融入城镇社会网络,有利于社会资本的积累和提升,获得稳定、工资收入较高的职业。格拉诺维特最早将社会网络引入个人求职领域进行研究[1]。随后,弗纳兹[2]、波特[3]、梅西[4]、桑德斯[5]对社会资本在雇主雇佣劳动力、移民中扮演的重要角色和意义进行了研究。他们认为,人们在求职和就业过程中,会更多地依靠自己的社会网络,尤其是弱连接社会关系,以克服劳动力市场上的信息障碍;移民迁入地和迁出地之间所建立的社会资本在移民迁移中扮演重要角色,对移民迁入目的地后的新生活和经济地位均具有至关重要的影响。中国科技促进发展中心与挪威FAFO应用社会科学研究所联合开展的“中国劳动力流动”调研结果显示,70%的中国农民工在寻找工作过程中使用过自己的社会关系网络,且利用朋友、同学等弱关系较多。在刚进城时利用社会资本找工作的农民工占比为30%,与进城工作后再次找工作时使用社会资本的比例相当(约为37%)。深圳市劳动局调研结果显示,87.2%的农民工进城所依赖的信息渠道是基于亲戚、朋友或同乡等传统网络关系所形成的社会资本。其中,42.7%为同乡或朋友关系,31.3%为城里的亲属或朋友,13.2%为同村的亲属或朋友。进城农民工的社会资本分为基于亲缘和地缘建立的社会资本(原始社会资本)和因业缘而构建的社会资本(新型社会资本)。农民工进城后,由于社会歧视、居住条件、文化素质、语言障碍等因素,社会生活往往局限于传统圈子,无法建立起以业缘为纽带的生活圈子,积累起新型社会资本,难以融入城镇主流社会,经济地位和收入处于社会的下层,甚至成为处于边缘地位的社会群体。因此,在农民工进城初期,以亲缘和地缘建立的原始社会资本对农民工进入城镇有很大帮助,但对农民工融入城镇社会发挥的作用并不明显[6],从而无法为进城农民工再次就业时获得收入更高的岗位提供帮助。而在这个方面,掌握熟练普通话的农民工则不同,他们可以突破语言障碍,与城市居民更好地交流,缩短与城市居民的心理距离,增强其对城市身份的认同度,建立和发展以业缘为基础的社会网络,迅速积累和增加社会资本,为其获得稳定、更高收入职业,实现向上的社会流动,融入城镇主流社会提供基础和保障。从这个意义上来讲,普通话推广在农民工进城中发挥着节约交易成本和信息成本,增加新型社会资本的作用,无疑有助于推动农民工社会融入,降低再就业风险,提升预期收入和相对经济地位,扩大农民工进城规模,进而促进新型城镇化建设进程,提高新型城镇化率。鉴于原始社会资本和新型社会资本在农民工初始进城和再次就业方面的积极作用,社会资本的角色与意义在一定程度上已超过了人力资本。

二、实证分析:来自广西边境八县市的证据

(一)数据收集与变量选择

1.调研内容与方法。广西与越南有1020公里的陆地边境线,与越南接壤的广宁、凉山、高平、河江等四省17个县,是典型的“老、少、边、穷、山”地区。广西中越边境共包括防城区、宁明县、靖西市、那坡县、东兴市、龙州县、凭祥市、大新县等八个县、区、市。长期以来,由于经济基础薄弱、交通不便、受教育程度偏低、不会讲普通话等因素,大部分农民以务农为主,外出务工较少,居民收入和生活水平较低。在脱贫攻坚时期,八个县市中,有三个国家级贫困县,四个“滇桂黔石漠化片区”县,是广西扶贫工作中最难啃的硬骨头,也是全国脱贫攻坚的主战场之一。 因此,本文选择广西中越边境地区为研究对象。

为保证数据的客观性与准确性,调研使用实地调研与问卷调查相结合的方式,对边境八县市0-3公里范围内的居民,以户为单位进行调研。主要通过访谈了解居民学习普通话的意愿、当地就业政策、当地特色民俗文化、主导产业发展等。问卷内容主要包括人口特征、语言使用情况、收入情况、劳动力就业情况等。其中,人口特征包括性别、年龄、文化水平、民族、所在村落;语言使用情况包括母语及母语使用水平、普通话及普通话水平等;收入与就业包括年收入水平、就业状态、职业等。在问卷中,将调查对象的普通话能力分为四个等级,即熟练、一般、略懂、不会。其中“熟练”指能够掌握较多的词汇、能在各种社会场合交际中流利使用;“一般”指能够掌握大部分词汇,无阅读与听说障碍,且在日常生活中能进行正常交流;“略懂”指仅掌握基本词汇,可完成一般性的日常生活交流;“不会”指完全不具备某种语言进行交流的能力。“职业”分为务农、务工、学生、经商、公职人员、其他(零散)、无业等七类。问卷最终收回403650份,经过信息核对,获得有效问卷302745份。根据研究需要和相关文献的做法,针对样本进行了筛选,将劳动者年龄限制在18-65岁之间,并剔除了部分有缺失值及异常值的变量。

2.变量选择。主要变量为县域普通话水平、劳动力转移就业率,其中县域普通话水平为解释变量,以该县居民普通话水平的平均值进行衡量;农村劳动力转移就业率,以该县农村外出务工人员数与被调研人员数的比值来衡量。为控制县域经济发展状况及地域特征对劳动力转移就业的影响,引入各县财政预算支出、固定资产增加值、县域产业结构、公路里程数等指标作为控制变量。控制变量数据来源于2018-2021年《广西统计年鉴》(如表1所示)。

表1 变量及含义

(二)模型设定

为探究普通话推广对农村劳动力转移就业的影响,特构建如下量化模型:

REi,t=λ0+λ1Putonghuai,t+Σcontrolvarsi,t+εi,t

其中,i表示县市,t表示时间,REi,t代表 i县市t年的农村劳动力转移就业率。Putonghuai,t为i县市居民t年的普通话平均水平;普通话水平分为“不会”、“略懂”、“一般”、“熟练”4级,分别用1-4来表示。controlvarsi,t为控制变量,包括农村居民人均可支配收入滞后项、产业结构、农村固定资产增加值、财政支出增长率、县域公路里程数等,εi,t为随机误差项,λi(i=1,2,3…)为待估计系数。为了克服模型的异方差性,对变量取对数值。

(三)描述性统计

描述性统计如表2所示。样本中男性劳动者的占比稍多于女性,劳动者平均年龄在41岁左右,受教育水平为初中,受教育程度较低。县域劳动力转移率约为65%左右,表明县域一半以上的劳动者都外出务工,与现实情况相吻合;普通话水平为“略懂”,表明普通话水平还存在较大的提升空间;居民人均可支配收入滞后项为4.434万元,远高于2020年4000元/年的国家贫困线标准;农村财政预算支出增长率为3%;固定资产增加值为97亿元;县域公路里程数为1014公里;产业结构中二三产业占比均值为81.24%。

表2 主要变量的描述性统计

(四)回归结果及分析

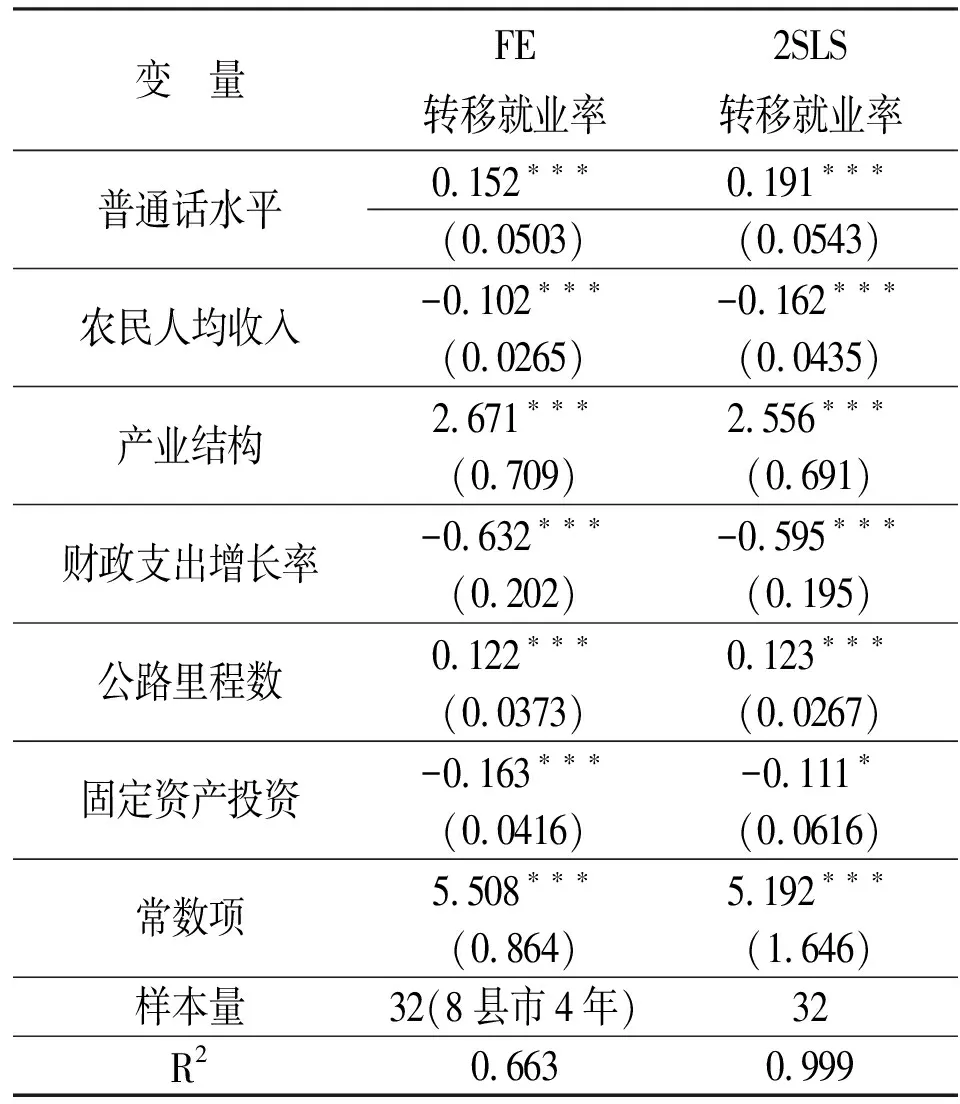

1.基准回归结果。表3第1列反映了普通话水平对农村劳动力转移就业的影响,结果表明,普通话推广对农村劳动力转移就业率有显著的积极影响,普通话水平变动1%,农村劳动力就业转移率增加0.152%,并在1%的水平上显著,表明普通话水平的提升有助于农村劳动力转移就业。普通话作为中国人最重要的思维工具、认知工具和交际工具,是我国的国家通用语言,普通话水平的提高有利于提升农民工就业竞争力,增加农民工进城就业机会,获得高收入的工作岗位,增加城镇对农村劳动力转移的拉力,促进农村劳动力转移就业。同时,普通话能力的提升也有利于进城农民工消除与城市居民由于语言不通带来的隔阂,更快地融入城镇社会网络,推动社会资本的积累和提升,获得稳定、工资收入较高的职业。回归结果还显示,滞后一年期的农村人均可支配收入和农村劳动力转移就业率呈显著的负相关关系,说明在城镇工资水平既定的情况下,农村人均可支配收入的提高,意味着农村人均可支配收入和城镇工资水平差距的缩小,进而会进一步减弱城镇对农民的拉力,不利于农民工进城就业。同理,农村财政投入及固定资产投资的增加,有利于提升农村的公共服务水平,有助于增强农村的吸引力,降低农民工进城务工的动力。因此,农村财政投入及固定资产投资的增加均与农村劳动力转移就业率呈显著的负相关关系。

表3 推普的农村劳动力转移效应回归结果

2.内生性问题。研究语言能力对收入、就业的影响的多数文献,大都考虑了语言的内生性问题。根据以往语言能力对收入、就业的文献,内生性问题主要来源于以下两个方面:一是遗漏变量,如观测不到的个人、家庭以及地区等层面的差异性,会同时影响到劳动者的语言能力和就业情况,从而导致回归结果有偏。二是反向因果,如由于进城务工的劳动者接触到普通话技能熟练的居民机会较多,从而“说中学”使得自身具备较高的普通话水平。工具变量法可以有效解决上述两个方面的问题。而工具变量选择的原则是工具变量与语言能力直接相关,但与劳动力转移就业却不直接相关。参考赵颖的做法,选择本县外其他县域个体的普通话平均水平作为工具变量[7]。表3第2列工具变量的回归结果表明,普通话水平对农村劳动力转移就业的正向影响依然存在且显著。这在一定程度上解决了模型的内生性问题,也进一步证明了基准回归结果的准确性。

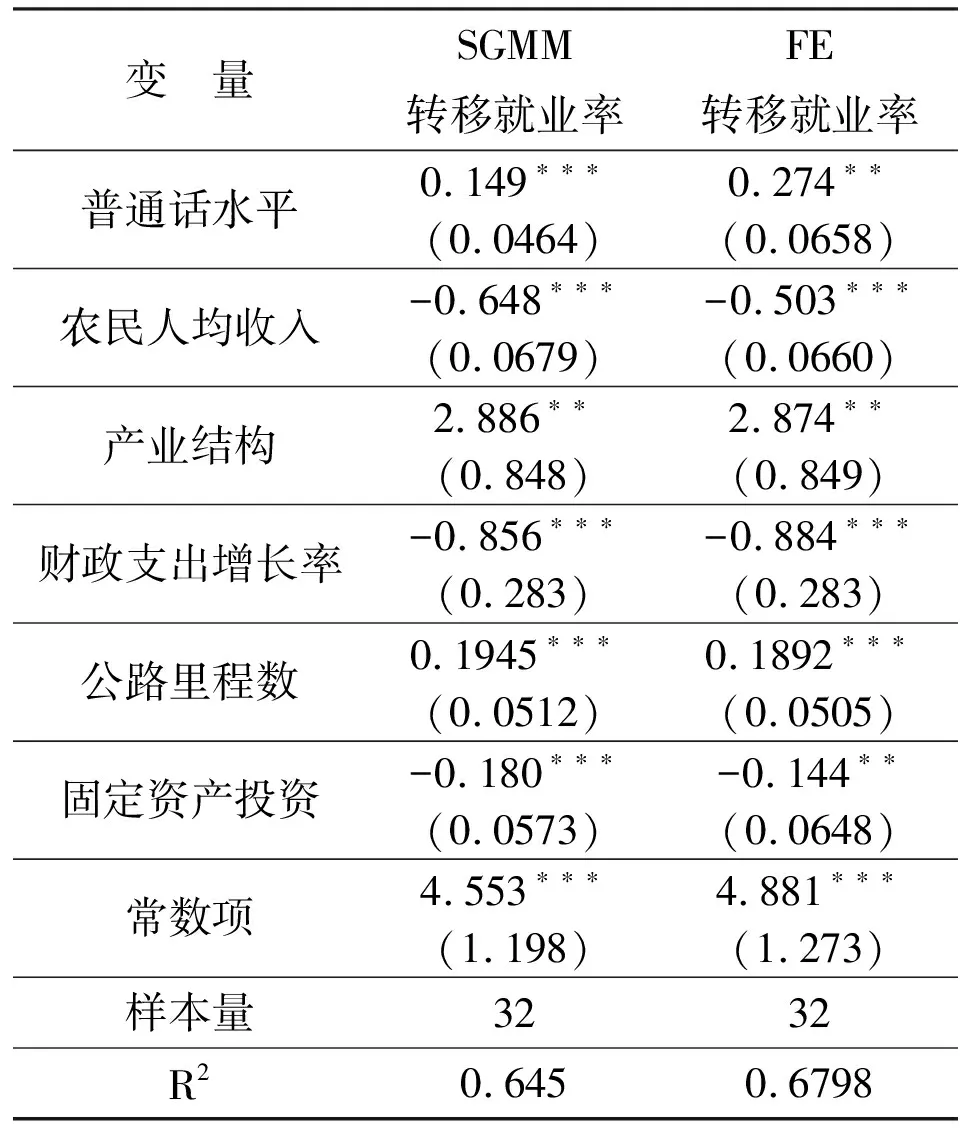

3.稳健性检验。可通过更换解释变量的测度方法和回归方法检验模型回归的稳健性。首先,考虑到内生性偏误及动态面板中估计量的非一致性问题,将回归方法由固定效应更换为广义矩估计(SGMM),进行回归分析,结果如表4第1列所示;其次,更改解释变量——普通话水平衡量指标,将普通话水平分为“一般”、“熟练”等进行平均,作为县域普通话水平的衡量指标进行回归分析,结果如表4第2列所示。回归结果均表明,普通话水平的提高对农村劳动力转移就业有显著的积极影响,且在1%的水平上显著,与基准回归结果一致,表明模型的基准回归结果稳健。

表4 稳健性检验

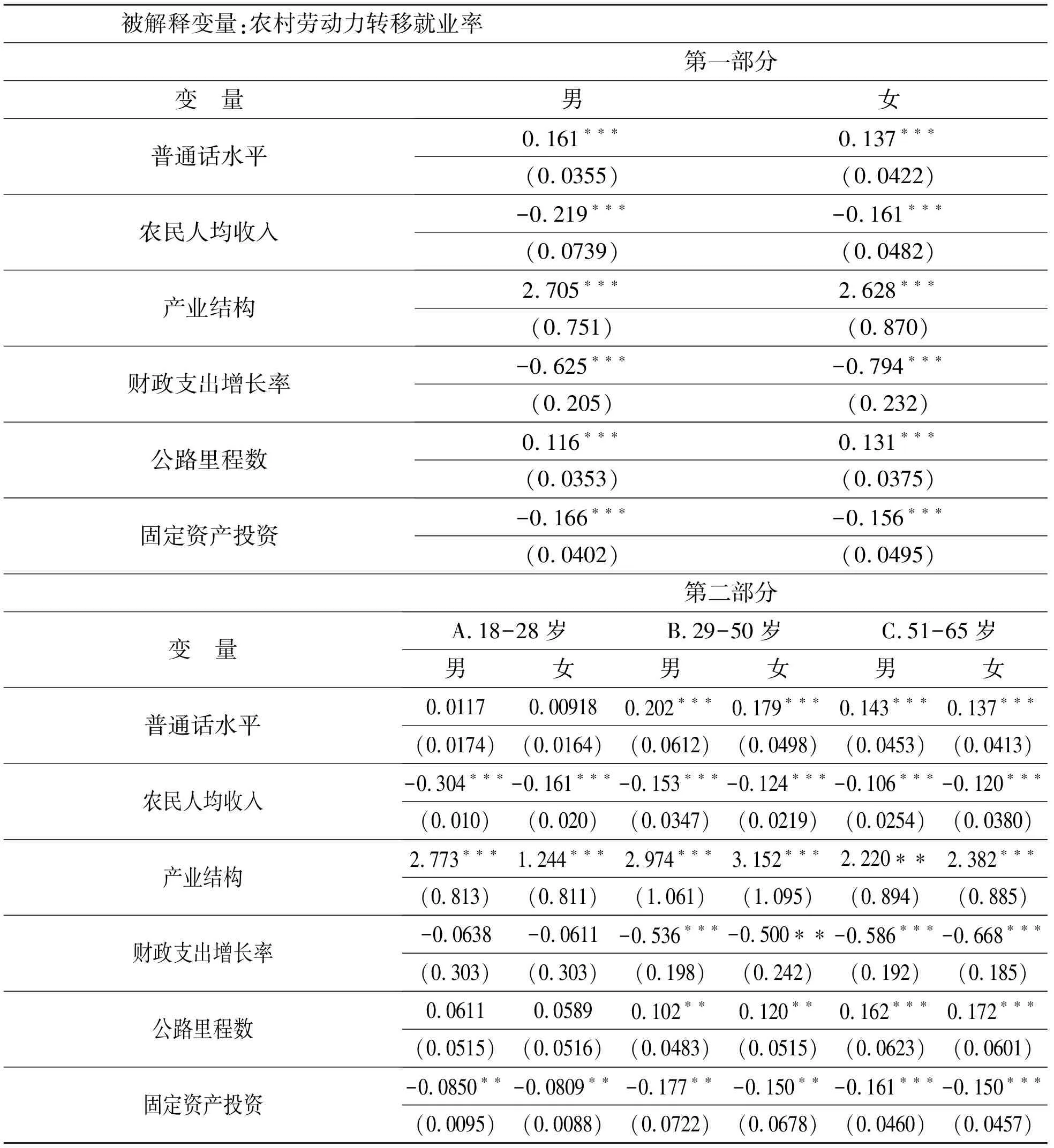

4.异质性分析。为进一步研究推广普通话与劳动者转移就业率之间可能存在的内部差异性,将样本按照性别、年龄等进行分组,其中性别划分为男、女两组;年龄划分为18-28岁、29-50岁、51-65岁三组。异质性回归结果表明,普通话能力的提升对转移就业有着显著的积极影响,但存在性别、年龄的差异(见表5)。从性别来看,普通话能力的提升对男性劳动力转移就业的影响大于女性,普通话水平变动1%,男性劳动者转移就业率变动0.121%,女性劳动者转移就业率变动0.087%,且在1%的水平上显著。从年龄来看,在18-28岁组中,男女劳动者普通话水平与转移就业率呈正向相关关系,但并不显著,此结论论证了广西边境八县市农民普通话水平对收入影响不显著的实证结果[8];而对于29-50岁、51-65岁年龄组,普通话能力的提升不仅有利于促进转移就业,且男性普通话技能对转移就业的影响大于女性;其原因可能在于,在农村,女性承担了较多的家务活动及照顾家庭成员的责任,从而挤占了外出工作的机会[9],导致普通话能力的提升对女性劳动者转移就业的影响小于男性。同时,从29-50岁组与51-65岁组对比来看,普通话水平对29-50岁组就业转移的影响大于51-65岁组,其原因在于,在劳动力市场中,劳动者年龄与劳动生产率呈现倒“U”型曲线,即随着年龄的增长,劳动生产率呈现先上升后下降趋势[10]。这也说明,相比而言,就业市场中老年劳动力比中青年劳动力的综合竞争力会低很多,因而普通话的提升对51-65岁劳动者转移就业的边际影响小于29-50岁劳动者。

表5 年龄与性别的异质性回归结果

三、结论与对策建议

共同语言作为一种人力资本,有利于加快进城务工人员的社会网络融入,减少农民工摩擦性失业的持续时间,降低农民工寻找合适工作的成本,可以在既定工资收入水平,提高农民工迁移的货币化收益,为其向城镇迁移注入“间接”动力。基于2017-2020年中越边境八个县市0-3公里农村居民的全样本调研,构建量化模型实证分析普通话水平与农村富余劳动力转移之间关系。结果表明,普通话推广与农村劳动力转移就业之间呈显著正相关关系,即普通话水平的提升有利于促进农村劳动者转移就业,且两者之间呈现性别、年龄差异。普通话能力的提升对男性劳动者转移就业的作用大于女性劳动者。普通话推广对18-28岁年龄段劳动者转移就业的影响不显著;对29-50岁劳动者转移就业的影响均大于51-65岁劳动者。

基于理论与实证分析,为了使普通话对农村劳动力转移效应最大化,新时期广西边境地区推普工作应在坚持分类施策的原则下,与提升居民的信息获取能力、职业技能培训、多语能力的培育等相结合,让农民在学习职业技能的同时提升普通话水平,在学习普通话的同时提高职业技能,充分实现普通话水平提升与专业技能学习的协同,最大限度提升农民工进城就业的竞争力,推动农村劳动力转移就业。具体来说,包括以下四个方面。

一是坚持普通话培训与提升农民信息获取能力相结合。借助手机、电视等网络平台,通过手机APP等工具,强化边境地区居民普通话学习的同时,加强农民对手机、电视、网络等多媒体的使用,扩宽劳动者就业信息、职业能力培训信息等来源渠道,拓展个体的发展空间及对外界招聘信息的掌握,增强其个体就业技能与素质,引导和推动农村劳动力进城就业。

二是坚持分类施策与全面提升相结合。目前,广西边境地区普通话普及率已达到90%,但达到“一般”和“熟练”水平以上的居民占比还不到50%。因此,必须加强普通话推广,着力提升居民的普通话水平。同时,应按照分类施策的原则,重点加强对女性劳动力,以及40岁以上年龄偏大劳动者的普通话技能培训力度,提升该部分人群的普通话能力,以提升其就业竞争力,增加其进城就业机会。

三是坚持普通话学习与职业技能培训相结合。将普通话学习贯穿于农民职业技能培训之中,所有的技能培训教材必须使用国家通用语言文字,授课教师必须掌握并熟练使用普通话进行教学过程中必须使用普通话,以实现农民普通话学习与职业技能培训的协同效应,在学习职业技能的同时提升普通话水平,在学习普通话的同时提高职业技能,打牢农民进城务工的语言和技能保障。

四是坚持普通话推广与多语能力培育相结合。全面推广国家通用语言文字,是社会文明和各民族共同繁荣发展的必然要求。与此同时,随着跨境贸易的迅猛发展和跨境劳务合作的深入,熟练掌握跨境语言及越南语,对于广西边境居民从事边境贸易以及跨境人文交流等,具有重要作用,是促进民心相通,推进“一带一路”倡议实施的语言基础。因此,在大力推广普通话的同时,应加大居民多语能力的培育,为边民从事边贸生意,推动跨境劳务合作的开展提供保障。