江苏省地域文化艺术特征综述

2021-12-09陈见东

编者按:江苏省悠久的历史和繁盛的文化为其积淀下丰厚的文化遗产,江苏地区中小学美术课程的建设完全可以依托突出的地方文化优势,设置具有地域特色的文化课程,形成独树一帜的教学特色。本专题探究以江苏地区传统文化为核心的基础美术教育策略,科学选取江苏地方传统文化元素应用实践,意在将江苏地方传统文化对当地基础美术教育的作用最大限度地发挥出来。

《江苏省地域文化艺术特征综述》一文从苏南、苏北和苏中三部分地域特色入手全面分析了江苏省的文艺特征,这三种文艺风貌共生于江苏的大地上,它们有着深刻的内在联系。《锚定核心素养,推进单元教学》介绍了江苏省在中小学教学研究中是如何重组和拓展美术教材、开展模块教学实践活动的。《指向美术核心素养培育的项目化课程开发——以扬州地方文化艺术主题活动为例》《“课题式”旧衣创新利用研究——江苏省第十三期教学科研重点自筹课题研究报告》《依托“园林境象”美育课程 提升学生审美品格的实践研究》三篇文章将江苏地方传统文化元素融入课堂,利用当地美育资源开展丰富的教学活动,为一线教学提供参考和借鉴。《信息技术支持小学美术有效教学的策略研究》则从不同的角度论述了信息技术在美术教学中的重要意义和学科融合教学的成果。

地域文化艺术特征是一定时空内群体精神的凝聚,是特定时空内文脉跳动的迹象,是整个中华民族文明曲线的有机组成部分。江苏作为东南沿海地区的经济大省,其在文化历史、艺术表现上亦光彩夺目。据考古资料表明,早在四五十万年以前,江苏地区就已经有丹徒“高资猿人”在这里生活。距今约五千年的蒋庄良渚文化遗址中出土的精美史前玉器,无不体现着江苏悠久深厚的文化历史底蕴和精湛的艺术工艺水准。

江苏这一地域名称的起源时间并不早。康熙六年(1667)设江宁、苏州布政使。康熙二十五年(1686)分别取江宁、苏州的首字,“江苏”一词正式被使用。直到乾隆二十五年(1760),安徽、江苏完全分治,这一地域名称概念才正式形成。江苏省作为一个整体的地域省份,文化艺术特征必然有其同一性,但由于历史文脉的继承关系,我们看到江苏南北文艺特征的差异性是远远大于同一性的。多年来,学者们对于江苏地域文化艺术的分法多有分歧。本文主要采用三分法,以苏南、苏北、苏中三块地域为界限,对三块区域的文化艺术特征进行分析。其中以苏南为主的江南地区以南京为核心的六朝文化艺术和以苏州为核心的江南明清文化艺术为主,这两个时期可视为江南文化艺术的转折期与高峰期,苏北以雄强豪放的楚汉文化艺术遗产为主,而长江北岸的苏中地区以淮扬文化艺术为主。由此,基于三块区域综合呈现江苏省地域文化艺术的风貌。

一、婉约秀美的江南气息

1.六朝文化艺术

六朝是指公元3至6世纪的东吴、东晋,南朝的宋、齐、梁、陈。六朝都定都在今天的南京,于是便形成了以建康(今南京)为中心的六朝文化艺术。六朝文化艺术的形成是江南文艺特征发展的重要转折点。秦汉之前江南地区的吴文化为江南文脉的形成打下了坚实的基础,但江南的文化艺术真正展现出魅力,对全国各地乃至全世界产生影响当属六朝时期。六朝是一个思想争鸣、文化活跃的时代,是以建康为核心的江南文化艺术的形成期。

思想指导实践。六朝文化艺术的繁荣离不开同时期中国传统哲学思想的发展。在这一过程中有兼容、有碰撞,但正是个中曲折,才使六朝的文化艺术在中华文化群星璀璨的大背景下焕发出特有的光彩。陈寅恪先生曾表示,南北朝文化是有高下之分的,南朝的文化要比北朝更加先进。这一点我们从佛教造像的两次风格演变即可看出端倪,无论是体现顾、陆画风的“秀骨清像”“褒衣博带”风格,还是代表南梁张僧繇画风的“面短而艳”“薄衣贴体”风格,均是从以建康为核心的南朝文化开始的。这些艺术表现形式透着江南婉约秀美的文化气息,为江南文化的形成奠定了基础。

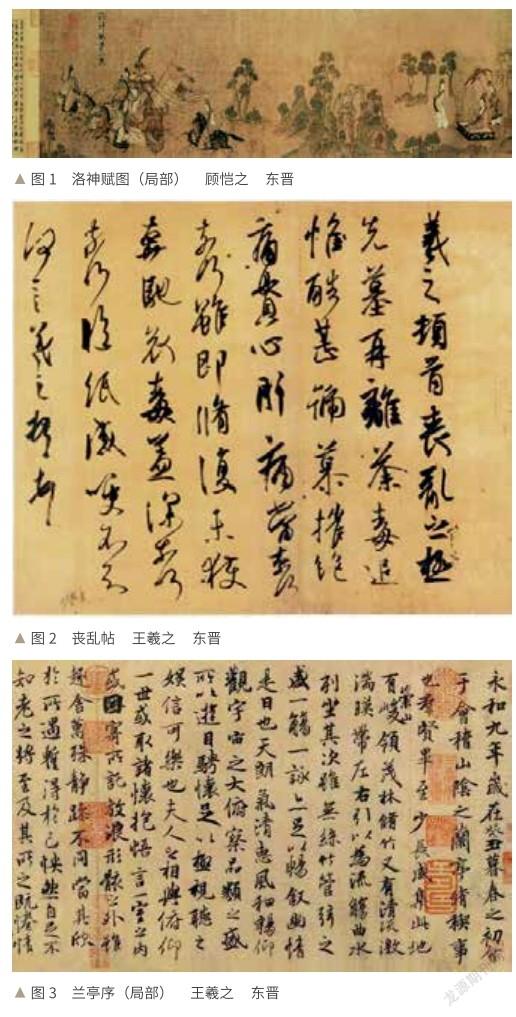

众所周知,佛教造像的艺术表现形式也反映了所属时代的绘画语言。作为两次佛像改革之始的南朝,足以证明其绘画艺术的发展高度。画史记载,东吴曹不兴落墨为蝇,东晋顾恺之、南齐陆探微、南梁张僧繇则有“顾得其神,陆得其骨,张得其肉”的说法。东晋顾恺之在画史上有着开天辟地的影响,被尊为“画祖”。传为其所作的《洛神赋图》(图1)尤为生动地表现出洛神性格中婉约秀美的气质。虽传本多为宋人所摹,但画中透露出的江南气息却仍然存在。

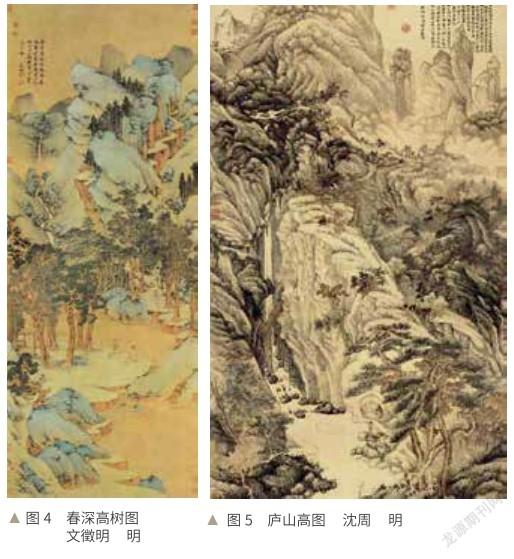

六朝的書法艺术也体现着江南文化典型的婉约秀丽的韵致。东晋以后,南北书风差异逐渐增大,南朝走向了尚帖的艺术形式。这一艺术表达形式与北朝尚碑相比,内里本就多了一些书卷气。这种江南书卷气里讲风度,求逸美秀丽的韵致,与北碑所崇尚的奇崛厚朴、不拘体格的艺术风格迥然不同。六朝书家辈出,如东吴皇象、东晋二王、南齐王僧虔、南梁陶弘景等,在他们的存世作品中能体现出江南的秀丽韵味(图2、图3)。这种书法韵味对后世书法艺术的发展产生了积极而长远的影响。

南朝佛教艺术在以建康为核心的江南地区是非常兴盛的,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,足见南朝寺庙文化的繁荣。南朝的飞天造型是具有时代特征的,它比北朝飞天造型更加飘逸洒脱,但相对唐朝的飞天又少了些许写实。其灵动秀美的身姿与顾恺之《洛神赋图》的风格类似,在今天南京的栖霞山石窟便可得见南朝飞天壁画的样式。这种秀美的飞天造型同样也对北朝的飞天产生了革命性的影响,是江南婉约秀美的艺术特征向北方传播的重要体现。

六朝的文化艺术是有其独特的时代特征和地域魅力的。隋文帝杨坚在公元589年灭陈之后下令毁了建康城,将建康城的城邑、宫殿夷为田地,但六朝独特的江南文脉并没有因此湮灭,只是暂时失去了繁华而已。在五代、两宋之际,江南独特的秀美特征又得以彰显。但江南独特的文艺特征走上中华文化艺术的巅峰,还得益于明清以苏州为核心的江南文化艺术。

2.明清文化艺术

隋唐的文化艺术是以长安、洛阳为主的中原文化,而此时的江南文化艺术由于失去了政治上的支持,进入了相对的低谷时期。直至五代,南唐定都于金陵,创立“南唐画院”,才又出现一时繁荣昌盛的景象。但这终究是昙花一现,并没有真正形成江南文化艺术的第二个高峰。元明以降,吴地文化艺术得以蓬勃发展,吴门画派逐渐崛起,江南文化艺术进入第二个黄金时代。这一时期也是江南婉约秀美文艺特征形成的关键期。

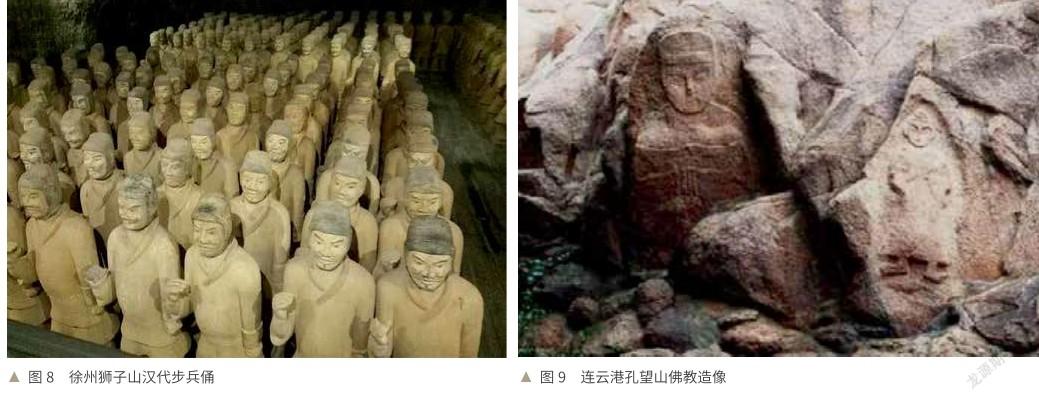

明中叶前后,吴门画派作为江南地域文化艺术的代表,在苏州地区兴起。吴门画派是指明成化至万历初年(1465—1573)主要活动于苏州地区的画家群,其中以沈周、文徵明、唐寅、仇英“吴门四家”为代表。这一画派影响深远,对明清两朝的文化艺术发展产生了巨大的推动作用。吴门画派阵容强大,据统计,吴门的艺术家至少有73人。在当时,这一人数占了全国画家总人数的三分之一以上,足可见明中后期江南文化艺术的高度发达。这些艺术家们几乎都是宗法吴门四家中沈周、文徵明而行,而沈周、文徵明则强调书画中的文人气息、书卷之气,注重表达江南文人士大夫的气质、情操、修养与胸襟等(图4、图5)。而江南士大夫的气质、修养正是文人之美、含蓄之美、婉约之美、秀丽之美的综合体,这与北方大气磅礴、直抒胸臆的文化特征迥然不同。他们所表达出的江南文艺气息为整个明清江南文化艺术发展奠定了基调,或也可以说是江南的地域文化特色培养出了他们这种文人之气,从而更促进了江南婉约秀美之气的进一步发展。

提到明清江南的文化艺术,我们会不由自主地想到代表江南的文人画。从这些文人画中我们能体会到江南画家们怡情山水、崇尚自然之美的追求,其中以吴门画派、金陵画派最为突出。尽管他们在艺术风格和师承方面有所不同,但在表达自然之美、强调人与自然的融合方面却有着江南士人审美的一致性。在吴门画派的艺术作品中藏着崇尚隐逸的文化传统和内敛含蓄的审美情趣,这些代表江南士人性情的特点全都由婉转秀美的画风得以展现。金陵画派是明末清初在南京以“金陵八家”为首的画家群体,他们的绘画艺术将江南地区独特的艺术面貌推向了发展的高潮,其中以龚贤成就最高。他以自然为本,强调抒发画家的个性,真实地描绘江南烟雨的山林景色,厚重浓淡、沉雄郁茂,呈现出另一种独特的江南风味。

明清江南书法艺术的发展亦是空前繁荣。“书画同源”,江南绘画的高度发展,也在一定程度上决定了江南书法艺术的辉煌。早在六朝时期,江南地区的书法艺术就已经达到了一个难以企及的高度。书法理论的发展推动了书法创作的前进。从传为六朝卫夫人的《笔阵图》、王羲之的《题卫夫人〈笔阵图〉后》,到唐孙过庭的《书谱》、张怀瓘的《书断》,再到明朱理存编著的《珊瑚木难》《书品》、王世贞的《王氏书苑》《古今法书苑》等江南地区的书论发展延绵不绝,且都成为历代的重要著述。可见从六朝到明清,江南地区的书论一直处于蓬勃发展的活跃状态。这些书法理论的形成与江南地区的书法创作相辅相成,促进了明清江南书法艺术的繁荣。

音乐舞蹈是人类情感表达的最直接的方式。最能代表江南婉转秀美的乐舞艺术特征的当属古代吴地乐舞。吳地乐舞既有江南乐水的清灵柔美之感,又有融汇百川的包容之性。北宋沈括《梦溪笔谈》卷五《乐律》中曾对吴地乐舞有过描述。吴地的《虞美人曲》能使花草、枝叶听了都有回应,翩翩起舞。这样的记载或许夸张了一些,但吴地乐舞的美妙应是一个不争的事实。吴地乐舞是在南北乐舞碰撞交流中形成的,它的形成元素是多元的。古代的吴地乐舞为明清时期江南乐舞的发展奠定了良好的基础。明清江南乐舞是一种世俗的、商品化的歌舞,这为江南乐舞艺术的传播与发展提供了便利。

江南婉约秀美的文化艺术特征还体现在江南民歌之中。民歌是乡土气息和地域风俗文化最直接的表达,是一个地区风土人情的直观体现。江南民歌柔婉、清灵、秀丽,体现了江南人内里的含蓄。

江南秀美的园林艺术是明清文化艺术的主要成就之一。江南的园林历史悠久,早在东吴时期,在建康就有皇家园林了。但最能代表江南园林的却不是皇家园林,而是苏州地区的明清私家园林。明清时期,江南私家园林建设高度繁荣,这主要归因于苏州是文人画家、官僚富商的聚集之地,当然这也与江南优越的自然条件分不开。一直以来,有着“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”的美誉,足可见苏州园林在全国乃至全世界的重要地位。苏州园林在整体布局上保存了江南独特的“尚水”特征,以水为中心,贯穿环绕整个园林,充满江南水乡的独特韵味,在有限的空间里模仿自然又要超越自然。江南园林的高度发展与江南文人画的发达有着密切联系,二者相辅相成。

江南的文化艺术丰富多彩、历史悠久,整体来看具有婉约秀美的综合特征。早期吴文化为江南文化奠定了深厚的基础,到六朝时期,迎来了江南文化发扬光大的转折期,再到五代、两宋江南文化特征形成,最后于明清时期,江南婉约秀美的文化艺术走向了高峰。这与江南独特的地域特色是分不开的,同时也离不开千百年来江南人民的努力与创造。

二、雄强豪放的楚韵汉风

以徐州为核心的苏北地区的文化艺术与江南的文化艺术是不同的,这里更多地保留了楚汉文化中的雄强豪放特征。秦朝末年,为响应陈胜起义,项羽、刘邦纷纷于江苏宿迁和沛县起兵。后来,项羽自封为“西楚霸王”,刘邦建立西汉王朝,这为苏北楚韵汉风的形成奠定了基础。以徐州为中心的汉文化是对楚文化、秦文化的双重继承与扬弃。在继承中,汉文化保留了北方民族雄强豪放的特征,这一特征渗透于整个苏北地区的文化艺术之中,影响了千年来苏北文化艺术的发展。

徐州作为汉代王朝的发祥地,汉墓林立。在当地一直流传着“秦唐看西安、明清看北京、两汉看徐州”的俗语。在已经发掘的200多座汉墓中,均是两汉王侯、国戚的墓室,文化遗产丰富且宝贵,如栩栩如生的汉画像石(图6、图7)、惟妙惟肖的汉代兵马俑和工艺精美的汉代玉雕等,这些都为我们窥探两千年前的汉代文化艺术提供了材料。

徐州的汉画像石丰富多彩,是中国汉画像石的主要集中地之一。徐州汉画像石是雕刻与绘画艺术相结合的产物,主要用于墓室装饰。这些画像石内容甚是丰富,有现实题材,也有宗教题材,形象生动传神,体现了两千年前古人高超的艺术水平和汉代文化艺术的发展高度,具有极高的艺术价值与文化价值。这些题材的汉画像石均以线条造型,将立体的物象化作灵动的线条,整个画面构图饱满,繁而不乱,给人以热烈奔放、雄强粗犷之感。

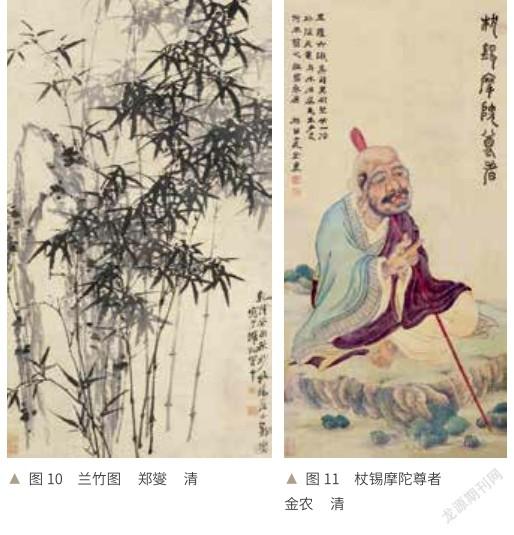

提起兵马俑,我们可能会不由自主地想到西安秦始皇陵兵马俑,但论人物刻画的传神洒脱,徐州狮子山的汉代兵马俑也当占有一席之位(图8)。汉承秦制,汉代依旧注重“事死如事生”的葬制,甚至比秦时更甚。秦始皇于战乱中称帝,十分注重军队力量,其死后依旧想拥有一支强大的军队,故有了秦兵马俑的出现。汉代统治者也非常注重军事力量,不仅拥有强大的皇家军队,而且还有可观的地方武装。徐州狮子山汉代兵马俑有骑兵俑、警卫俑、步兵俑和指挥车同时出现,表明这是一支兵种齐全的作战部队的仿制品,是汉王朝强大军队战阵的真实写照。狮子山汉俑讲究艺术的写意效果,俑高只有50厘米,但重在传神,造型洒脱,不似秦兵马俑般的写实手法。兵俑雄强健美,个性豪放,尽显汉代男儿的性格特征。

苏北的文化艺术遗产除徐州汉画像石、兵马俑之外,连云港孔望山的摩崖造像亦具有粗犷、豪放、质朴的特征(图9)。连云港孔望山风景秀美,因孔子登临望海而得名。孔望山是一座佛教、道教文化混合的文化遗产,是早期佛教传入之时,依附于中国神仙信仰、道教文化的产物。这些造像有的是浅浮雕,有的是线刻,但都体现出质朴、豪放的人物特征。这些早期佛教艺术从何而来?时任中国佛教协会会长赵朴初先生题诗道:“海上丝绸路早开,阙文史实证摩崖。可能孔望山头像,及见流沙白马来。”明确提出来自“海上丝绸之路”的推断。这一文化遗址为早期佛教造像的传入提供了可供参考的重要资料。

苏北地区民风淳朴、彪悍,形成了众多具有北方文化特色的曲艺。如徐州梆子戏、柳琴戏、淮海花鼓、苏北大鼓、淮海大鼓等,这些非物质文化遗产的曲艺饱含着苏北人质朴、雄强的性格特征。苏北的文化艺术种类繁多,在此不一一列举,但整体来看,都继承了楚韵汉风中雄强豪放的文艺特征。

三、兼收并蓄的淮扬文化

隋炀帝时期,为了沟通漕运,方便军事运输,开凿了大运河,淮扬地区的城市群也迎来了辉煌时期。这一时期由于漕运、盐运兴盛,除了淮安、扬州两个运河核心城市的繁荣发展,也极大地带动了淮扬运河沿线及周边地区城镇的发展。随着运河沿线的繁荣,当时的扬州成为仅次于长安、洛阳的全国第三大城市。隋唐时期,江苏最有影响的地域文化当属淮扬文化,也正是这一时期,以扬州为核心的淮扬文化特征初步形成,以致对当时全国乃至后世产生影响。

淮扬文化艺术兼具北方雄强豪放、南方婉约秀美的特征,是苏中地区独特的兼收并蓄的文化艺术类型。清代中叶,在以扬州为核心的苏中地区活跃着众多画家,其中最具代表性的画家群体是“扬州八怪”。其在成员组成上众说纷纭,但综合几种说法来看,扬州八怪并不仅仅只是具体指某八位画家,而是一个约数,以金农、郑燮、李方膺、黄慎等人为主。扬州八怪作画以书法笔意入画,不囿于古法,将诗、书、画印巧妙地融为一体,与当时流行的书画之风大相径庭(图10、图11)。秦祖永认为八怪中的郑燮作画随意挥洒,横涂竖抹,没有酝酿就下笔,格调虽高,但画力粗糙。此评价虽中肯,但我们也能从中体会出其独特的艺术风格。其画豪放之情溢于言表,但作为江苏兴化人的郑燮,其常年活动于扬州,虽地处苏中,但文化整体是向江南地区靠拢的,故其画作之中也多少蕴含了江南婉约之情。

南通是中国四大风筝产地之一,盛产板鹞。板鹞由六角形为基础,通过组合变化,在平面上组成串联星式的南通风筝。板鹞的鹞面装有数十只乃至数百只大小不一的哨口,放飞时,哨口会发出多种音响,这也是其“哨口风筝”名字的由来。南通的哨口风筝不仅结合南派风筝细致精巧的特点,而且有着北派风筝醒目粗犷的特點,还保留了古代“弦响碧空称风筝”的特点,其中既包含了雕刻、绘绣、书法、扎搓等工艺,又包含了一定的空气动力学、精妙的音响学和气象学。可以说,南通哨口风筝集合“南鹞北鸢”的优点,全国绝无仅有。

苏中地区是主要的侨州郡县所在,南北文化在此得到广泛交融。从如今菜系上也可看出,苏北人喜咸、苏南人喜甜,南北结合的淮扬菜便成了国宴第一用菜。苏中地区的文化也是兼并了南北方的特色,柔中有刚,粗犷中透露出精巧,展现出了独特的魅力风采。

四、结语

江苏的地域文化艺术特征是独特的。中国文化艺术特征的整体分布趋势呈“北粗犷,南秀美”,而江苏地域文化的独特之处在于,它可以被看作是中国文化艺术特征分布的缩影。在苏北,可见趋向于中国北方传统文化艺术特征的雄强豪放;在苏南,可见趋向中国南方文艺特征的婉约秀美,而苏中恰恰是把南北特征加以融合,形成了独具特色的苏中兼收并蓄的文化特征。正是江苏这样一种南北文化交融的特点,促进了中国文化艺术的凝聚,使南北特征不至两极分化。江苏整体的文化艺术特征趋势是走向兼容并蓄的,这不仅仅是针对苏南苏北来讲,更是中国南北方文化艺术发展的总体需要。

作者简介:陈见东,江苏大学艺术学院。