高阶耦合相振子系统的同步动力学*

2021-12-09蔡宗楷徐灿郑志刚

蔡宗楷 徐灿† 郑志刚‡

1) (华侨大学信息科学与工程学院,厦门 361021)

2) (华侨大学系统科学研究所,厦门 361021)

由大量耦合相振子组成的Kuramoto 模型是研究各种自持续振荡系统同步相变和集体动力学的重要模型.近些年,高阶耦合Kuramoto 模型引起了广泛的研究兴趣,尤其高阶耦合结构在模拟编码和信息存储的动力学方面起到重要作用.为了研究高阶耦合的影响,本文通过考虑频率与耦合之间的关联对高阶耦合的Kuramoto 模型进行了推广,所得到的模型出现了一些新颖的动力学现象,包括多集团态(多团簇态)、双稳态、爆炸性同步以及振荡态.对无序态的线性稳定分析得到表征系统由无序向同步转变的临界耦合强度,利用自洽方法分析得到系统的多团簇态,并进一步在等效低维子空间中对多团簇态进行线性稳定性分析得到稳定的多团簇态解以及去同步相变点.对理论分析结果的讨论总结了系统由迟滞到振荡态的转变.此外,本文强调结合表征系统不对称性的Kuramoto 序参量和表征系统多团簇态的Daido 序参量可以对系统宏观动力学给出完整的描述.通过本文的研究可以进一步加深对高阶耦合相振子系统中耦合异质性以及爆炸性同步的理解.

1 引言

同步涌现是耦合非线性系统中的一个显著现象,对这种自组织行为的研究涵盖了物理学、工程学、生物学以及社会系统等多个学科领域.典型的例子包括超导中的耦合约瑟夫森结、电力网络、心脏起搏器、大脑中的神经元放电以及观众现场掌声的形成等[1−4].探索通往同步的道路并揭示这种集体行为背后的内在机制具有重要的现实意义,也为理解复杂系统宏观动力学提供理论依据[5−7].

在研究同步问题的诸多模型中,一个典型的范例是著名的Kuramoto 模型[8],该模型于1975 年被正式提出.Kuramoto 模型由具有随机固有自然频率的相振子系统组成,并且振子间通过相差的正弦函数进行全局耦合.Kuramoto 模型由弱耦合极限环振子通过快慢时间尺度分离绝热地消去系统的振幅效应而得到,在这一框架下,系统从无序到有序的同步转变可以被看作是一种典型的非平衡相变.经典的Kuramoto 模型指出系统从无序态到同步态的转变呈现出一系列连续相变,相应地,刻画系统同步程度的序参量经历了一个从零到非零的超临界分岔,这一同步转变特性与统计力学中的二级相变十分类似[9−11].

最初的Kuramoto 模型及其各种形式的推广通常局限于每个振子之间的单次谐波相互作用,即耦合函数只包含每一对相互作用振子之间相差的一次简谐函数.为了更好地描述大量现实系统中集体节律的形成,近年来研究者对高阶耦合相振子系统开展了广泛的研究[12−17],即系统的耦合函数包含了相差的二阶乃至更高阶简谐项,这类高阶耦合相振子模型被统称为Kuramoto–Daido 模型,这类模型与现实中的许多物理系统密切相关[18−22].最近研究表明,作为Kuramoto 耦合相振子模型的一种重要推广,当耦合函数引入高阶结构时,相较于单纯的一阶耦合,系统会产生一系列新颖的动力学现象[23−29],例如多集团态、广泛多稳态、一系列爆炸性去同步转变等[30−35].此外,全局高阶耦合相振子系统中涌现出一系列非平庸动力学特性可以用来有效地模拟编码和数据存储,也为揭示人脑中结构与功能的关联提供了重要的理论启示.以往对高阶耦合相振子的研究集中在振子间为均匀的耦合方式,而现实中个体间的相互作用往往是异质性且非对称的,例如社交中人与人之间的交流受到个体性格差异的影响、大脑中神经元连接的不对称性以及电力网络中节点间耦合存在差异等.由此本文主要考虑异质性且非对称的耦合,耦合异质性的引入也使得系统的宏观动力学行为和发生的相变过程完全不同(相比于均匀耦合系统中出现的连续的二级相变),除了多集团态、广泛多稳态,系统还将出现由表征系统一级相变的迟滞现象向振荡态的转变,此外系统中表现出的爆炸式同步相变与现实中一些突发性现象具有高度相似性,对爆炸式同步的研究具有重要的现实意义.

本文研究了具有高阶耦合结构的全局耦合相振子系统中出现的新奇同步相变.通过建立自然频率与耦合之间的联系进行研究,结果表明这种推广模型是可以被精确求解的.特别地,文章揭示一阶和二阶序参量的结合运用可以很好地描述系统的动力学.尤其是当考虑自然频率服从双峰分布时,系统的同步相变形式依赖于频率分布参数.具体而言,当频率分布的中心频率较小时,用来表征系统出现多团簇态的Daido 序参量表现出爆炸性去同步和同步的不可逆一级相变,而刻画不对称程度的Kuramoto 序参量则表现出依赖于不对称度参数的爆炸性同步和去同步(abrupt synchronization and desynchronization transition,ASDT).当 频率分布的中心频率增大时,表征系统一级相变的迟滞现象随之消失,宏观序参量表现为不连续同步和去同步振荡态(oscillatory state,Os).本文从无序态线性稳定性分析出发,解析地得到表征无序态失稳的临界耦合强度.紧接着,通过自洽方法分析得到系统的多团簇态,并在等效低维子空间中对多团簇态进行线性稳定性分析,得到多团簇态的稳定解.结合无序态稳定性分析和多团簇态分析的结果揭示了系统由ASDT 到Os 的转变机制.

本文内容安排如下:第2 节引入高阶耦合的动力学模型,并展示了该动力学模型的数值模拟结果;第3 节进行理论分析,包括通过无序态的稳定分析得到依赖于频率分布参数的临界耦合强度,利用自洽分析得到了系统的多团簇态解,以及对多团簇态的稳定性分析得到稳定的多团簇态解,并结合各分析结果讨论系统相变机制的转变;最后,在第4 节对全文内容进行概括总结,并对高阶耦合的研究进行展望.

2 理论模型及数值模拟

2.1 理论模型

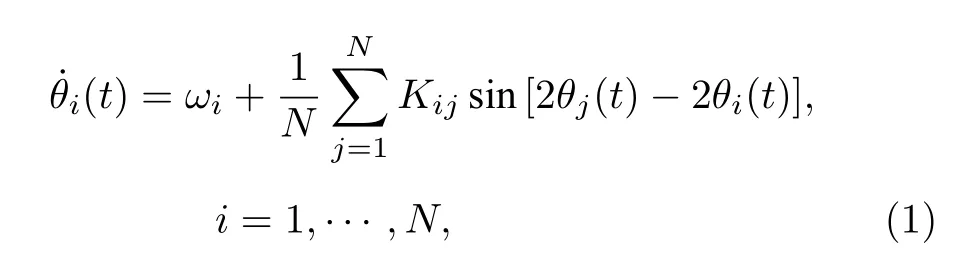

首先,考虑将经典Kuramoto 模型推广到一般的高阶耦合相振子模型,其动力学演化方程如下:

式中,‘‘·”表示对时间的导数,θi(t) 表示第 i 个振子在 t 时刻的相位,ωi是振子 i 的固有自然频率,一般取自一个给定的概率分布函数 g(ω).Kij代表第i个振子和第 j 个振子间的耦合强度,并且耦合强度大于 0 表示振子间的相互吸引.与振子间的相互作用为均匀耦合的经典Kuramoto 模型相比,该模型中的耦合强度是异质性且非对称的,即 KijKji,由此更能反映实际耦合的非对称的本质[36,37],这也与大脑中的神经元连接的不对称性一致.

为了突出耦合的异质性,这里考虑一种特殊的情形,即 Kij=K|wi|,且 K >0[38−47],这种耦合称为内耦合,即在耦合系统中通过建立耦合强度与振子本身固有频率的关联而赋予振子间耦合的异质性,在这样的框架下,耦合的异质性源自振子本身的固有特性.频率权重模型通常被用来揭示耦合相振子系统通往同步过程中发生的一级相变[48−53],但是这些研究工作仅仅考虑相差的一次简谐函数.本文主要研究高阶耦合相振子系统在自然频率的分布为双峰对称情形下的动力学特性.

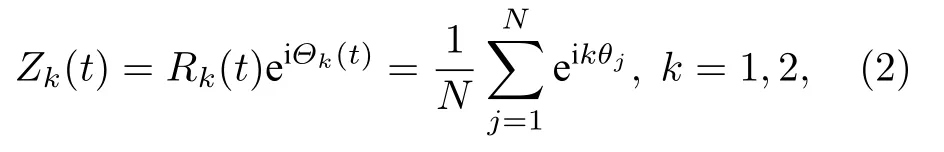

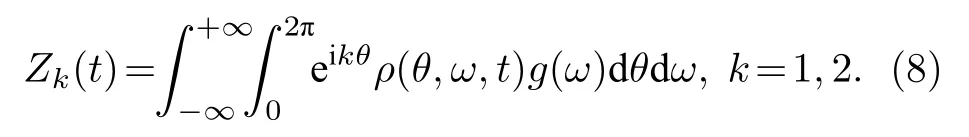

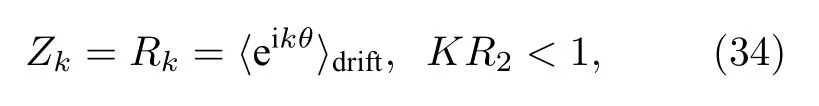

为了描述系统的宏观动力学特性,引入两个复序 参量,定义为

其中,Zk(t) 是宏观变量,对应于复平面单位圆上N个振子 {eikθ} 的质心.Rk(t) 和 Θk(t) 分别是复序参量 Zk(t) 的幅值和幅角.Z1(t) 是Kuramoto 序参量,而 Z2(t) 则被称作Daido 序参量.从下文将会发现,这两个序参量的组合可以很好地描述方程(1)的宏观动力学.这组序参量可以被解释为由振子群产生的集体节律,特别地,Z2(t)可以衡量振子间的同步程度以及集团态的形成,而 Z1(t) 则反映系统的不对称度,尤其当所有振子同步到两个不同的团簇上时.显然,当系统在单位圆上的不同位置出现多个同步团簇时,Z2(t) 可以更好地刻画系统的同步程度,而 Z1(t) 则表示团簇间的大小差异,即两个团簇的不对称程度.具体而言,R1=0 表明两个同步团簇完全对称,幅角相差 π,而当 R1=1 时,意味着整个系统表现为一个巨大的振子团簇,说明了系统达到完全同步.

对上述的频率权重内耦合相振子,其动力学方程 可写成

由(2)式定义的序参量方程可以将方程(3)改写成平 均场的形式:

很显然,写成平均场的形式,每一个振子的演化仅仅与两个宏观参量 R2和Θ2耦合,而与其他所有振子似乎解耦了,且对每一个振子而言,与平均场 的有效作用强度为 KR2|ωi|.

2.2 数值模拟结果

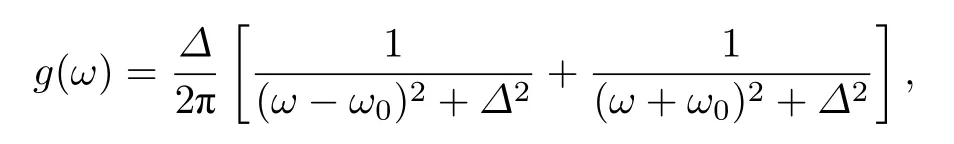

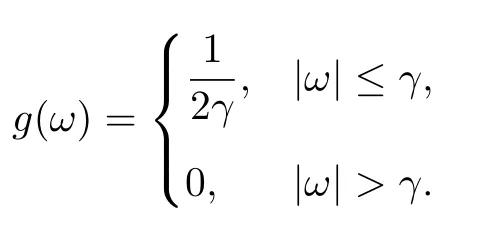

接下来,通过展示方程(3)的数值模拟结果来直观地了解该系统所表现出的新颖的动力学现象.以 N=50000 个振子数,利用四阶Runge-Kutta方法对方程(3)进行数值模拟,自然频率分别服从双峰洛伦兹分布

和均匀分布

为了方便讨论,对于双峰洛伦兹分布,固定Δ=0.1观察不同 ω0情形下系统随耦合强度的改变(增加或减小)所表现出的同步相变过程,而对于均匀分布直接固定 γ=1 观察其同步相变过程,并且在持续增大耦合强度 K 时选取任意的相位初始条件θi(0),而在持续减小耦合强度 K 的过程中,以不同概率 α 和 1−α 分别选取相位初始条件为θi(0)=0和 θi(0)=π.

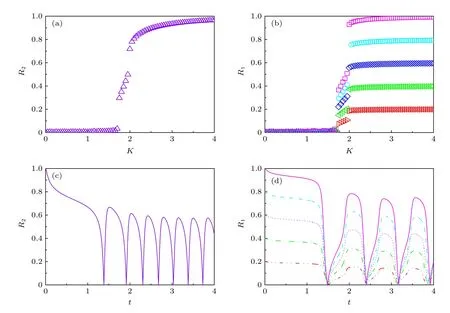

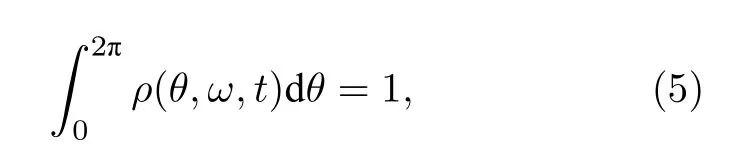

图1 给出了自然频率服从双峰洛伦兹情形下序参量 R2和 R1对应不同初始条件和频率分布参数下随耦合强度 K 的相变图.其中,双峰洛伦兹分布的半宽 Δ 固定为 0.10,中心频率 ω0取值分别为0.08(图1(a)),0.12 (图1(b)),0.30 (图1(c)),和0.40(图1(d)).α 分别取 1.00 (粉),0.90 (青),0.80(蓝),0.70(绿),0.60 (红).图1 中的正三角形表示序参量随耦合强度增大方向的点,而倒三角形表示序参量随耦合强度减小方向的点.当 ω0相对较小时,从图1(a1)和图1(b1)可以看出Daido 序参量R2随耦合强度 K 的变化经历了一级相变,即当 K从小往大增加时,在临界耦合 Kf处二阶序参量 R2发生由无序态(R2=0)到同步态(R2>0)的不连续跳变.而当耦合强度 K 由大减小的过程中,R2从同步态(R2≈0.71)到无序态(R2≈0)的去同步转变也是以不连续跳变的形式,并且去同步临界耦合强度为 Kb≈2

图1 序参量R2 和 R1随耦合强度K的相变图.g(ω)为双峰洛伦兹分布,且Δ=0.10,ω0分别取(a)0.08,(b)0.12,(c) 0.30,(d) 0.40.其中正三角形△表示耦合强度K增大的方向,倒三角形▽表示耦合强度K 减小的方向.(a2)−(d2)中R1的相变曲线自上往下 α 分别取 1.00 (粉,方形),0.90 (青,圆形),0.80 (蓝,菱形),0.70 (绿,左三角),0.60 (红,右三角)Fig.1.Phase transition diagram of order parameters R2 and R1 with the coupling strength K.g(ω) is bimodal Lorentz distribution with Δ=0.10,and ω0=0.08 (a),0.12 (b),0.30 (c),0.40 (d),respectively.The regular triangle △ indicates the direction of the increase of coupling strength K and the inverted triangle ▽ indicates the direction of the decrease of coupling strength K.In(a2)−(d2),phase transition of R1 with α=1.00(pink,square),0.90 (cyan,circle),0.80(blue,diamond),0.70(green,left triangle)and 0.60 (red,right triangle) from top to bottom,respectively.

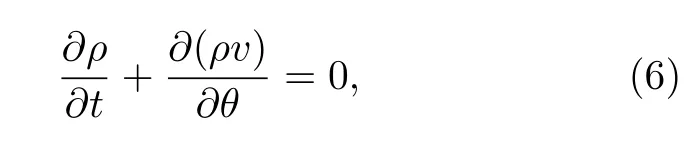

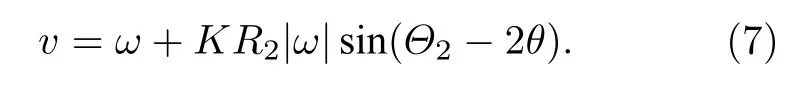

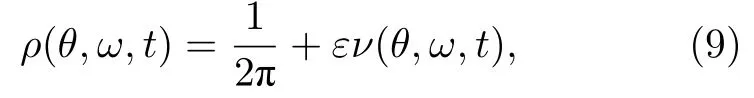

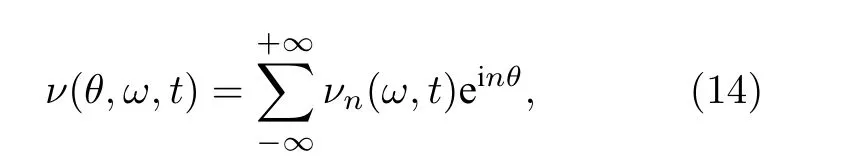

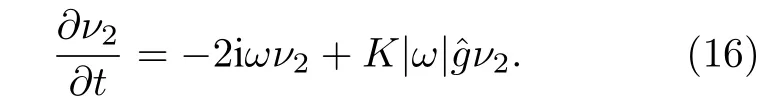

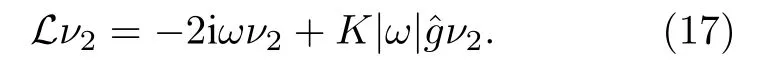

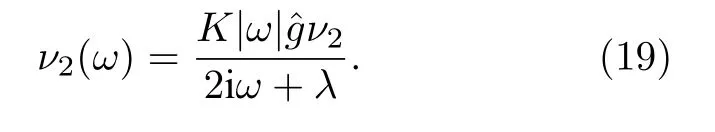

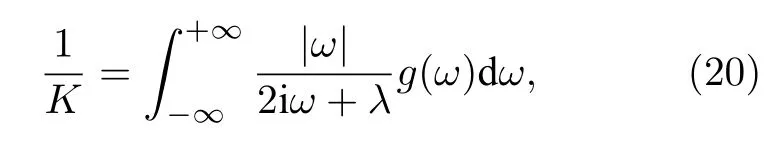

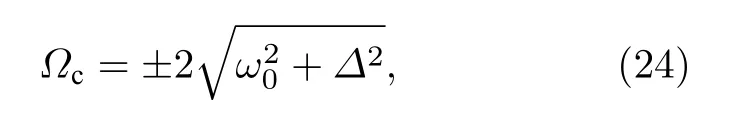

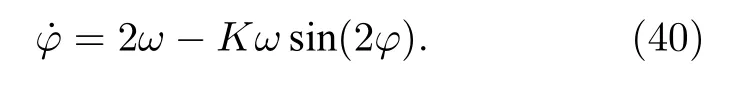

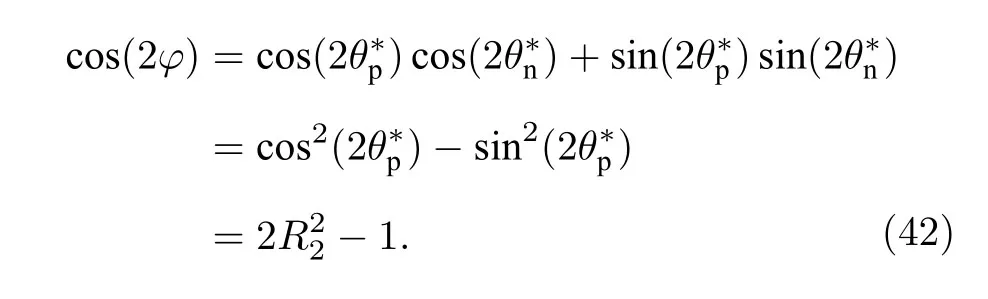

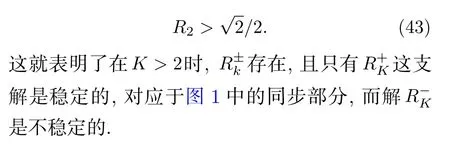

当 ω0较大时(图1(c)和图1(d)),宏观序参量R2和 R1的动力学现象与之前的图1(a)和图1(b)又截然不同.首先,随着耦合强度的增大或减小时,序参量 R2并不存在迟滞现象,并且在减小和增大K的过程中 R2的相变是对称的.具体而言,系统的无序态 R2=0 在 Kf<2 处失稳,对于同步态而言,R2在Kb≈2 处发生不连续跳变,在区间Kf 从图2 可以清晰地看到序参量 R2和 R1随时间是周期振荡的,并且振荡的最低点都是 0,于是,在此将系统的宏观序参量 R2和 R1随时间 t 表现出周期振荡的行为称为振荡态.同样,对于 R1而言,其随时间振荡的幅度依赖于不对称度参数 α.为了进一步考察自然频率分布对系统宏观动力学的影响,图3 展示了自然频率服从半宽为 1 的均匀分布,其情形与图1(c)、图1(d)和图2 类似.系统无迟滞存在,宏观序参量R2和 R1在相变过程中呈现出振荡态,同时,R1的同步态和振荡态也依赖于不对称度参 数 α. 图3 g(ω) 为均匀分布,γ=1.0 (a),(b)序参量 R2 和 R1 随耦合强度 K 的相变图.其中相变曲线自上往下 α 分别取 1.00 (粉,方形),0.90 (青,圆形),0.80 (蓝,菱形),0.70 (绿,左三角),0.60 (红,右三角).(c),(d)耦合强度 K=1.90 时序参量 R2 和 R1 随时间t的演化.图中 R1 曲线自上往下 α 分别取 1.0 (粉,实线),0.9 (青,划线),0.8 (蓝,点线),0.7 (绿,点划线),0.6 (红,双点划线)Fig.3.g(ω) is uniform distribution with γ=1.0 (a),(b) Phase transition diagram of order parameters R2 and R1 with the coupling strength K.Phase transition of R1 with α=1.00 (pink,square),0.90 (cyan,circle),0.80 (blue,diamond),0.70 (green,left triangle) and 0.60 (red,right triangle) from top to bottom,respectively.(c),(d) Evolution of the order parameters R2 and R1 with time t at coupling strength K=1.90.The curve of R1 with α=1.00 (pink,solid line),0.90 (cyan,dash line),0.80 (blue,dot line),0.70 (green,dash dot line),0.60 (red,dash dots line) from top to bottom,respectively. 考虑热力学极限情况下(N →∞),系统的状态可以用概率密度分布函数 ρ(θ,ω,t) 来描述.其中,ρ(θ,ω,t)dθdω表示在 t 时刻介于区间ω ∈(ω,ω+dω)和 θ ∈(θ,θ+dθ)内振子的比例.此外,ρ(θ,ω,t) 是关 于相位 θ 周期为 2π 的函数,并且满足归一化条件 由于在 N趋于无穷时,系统的振子数守恒,故分布函 数 ρ(θ,ω,t)满足以下连续性方程: 其中,速度 v(θ,ω,t) 为 相应地,由(2)式定义的宏观序参量 Zk在连续极限的情况下写成积分的形式为 接下来将通过系统的无序态线性稳定性分析得到无序态失稳点,即系统随耦合强度 K 增加由无序向同步转变的临界耦合强度 Kf.ρ0(θ,ω,t)=1/2π表示系统的无序态,对应于连续性方程(6)的平庸解.相应地,序参量 Zk=0,所有振子以自然频率绕单位圆运动. 对 ρ(θ,ω,t) 在平庸解 ρ0附近考虑一个小的扰动 其中,ε 是扰动幅值,且 0<ε ≪1,ν(θ,ω,t) 是关于相位 θ 周期为2π 的扰动函数.由(5)式的归一化条件可以得到 ν(θ,ω,t) 对 θ 的均值为 0,即 由此,序参量在扰动的作用下改写成关于扰动函数的形式 相应地,速度 v(θ,ω,t) 可写成如下形式: 由于 ν(θ,ω,t) 是关于 θ 周期为 2π 的函数,可以将ν(θ,ω,t)对θ 进行傅里叶级数展开: 其中,νn(ω,t) 为傅里叶展开系数,由于 ν(θ,ω,t) 是实函数,故而 ν0(ω,t)=0 且 νn(ω,t)=将(14)式代入(11)式得到关于Daido 序参量的简洁形式: 从(15)式右边可以发现,仅 ν(θ,ω,t) 傅里叶级数展开的二次简谐项对非平庸线性化振幅方程有作用,这与方程(3)定义的高阶耦合有关.将(14)式代入方程(13)可以直观地得到这一结论,即 对方程(16)右边定义一个线性算符,即 很显然,(17)式右边第一项为乘积算子,其相应的本征值为 λ=−2iω,而右边第二项可以看作是扰动算子作用在第一项上.文献[54,55]指出线性算子的本征谱在微扰作用下保持不变,且文献[56]表明 L 的连续谱就是乘积算子的本征值,即σc(L)={λ=−2iω,ω ∈support(g)}.与传统的Kuramoto 模型及其推广模型一样,L 的连续谱是纯虚的,并不会诱导高阶耦合相振子系统的无序态线性失稳. 紧接着,分析 L 的离散谱.对于 λ ∈Cσc(L),令 结合(17)式和(18)式,得 式中 λ 的实部决定了无序态的稳定性.对于(20)式,很容易验证如果 λ 存在,那么其实部一定非负,因此,表征系统无序态失稳的临界耦合强度 Kf通过取极限 Re(λ)→0+和 Im(λ)→Ωc可求得.令λ=x+iy,那么本征方程(20)在极限条件下可分别写成实部和虚部两个等式,即 其中,P.V.表示对 ω 沿实轴的主值积分.最终可以确定临界耦合强度 Kf的一般形式 其中,临界平均场频率 Ωc由平衡方程(22)确定.如,对于单位半宽的单峰洛伦兹分布,其 Ωc=±2,相应地,Kf=4.对于ω∈[−1,1] 的均匀分布,其而本文主要考虑的双峰洛伦兹分布,其临界频率为 相应地,临界耦合强度为 固定 Δ=0.1,如果 ω0=0.08,那么Kf≈3.12(图1(a1)),同样地,ω0=0.12,Kf≈2.56 (图1(b1)),ω0=0.30,Kf≈1.26 (图1(c1)),ω0=0.40,Kf≈0.97(图1(d1)).通过改变不同的中心频率 ω0,可得到不同的临界耦合强度Kf,并且表征无序态失稳的临界耦合强度 Kf与表征同步态去同步的临界耦合强度的大小关系,可产生完全不同的宏观相变过程(图1(a1)、图1(b1)与图2(c1)、图1(d1))与微观动力学现象. 由以上的无序态线性稳定性分析可知,对于K 为了更好地理解系统动力学分岔以及同步相变机制,接下来利用自洽方法分析系统长时间演化的宏观动力学特性.自洽方法最核心的思想就是假定系统在长时间的演化之后处于定态,即 Rk(t) 为随时间不变的定值,且 Θk(t) 均匀旋转.由于方程(3)满足旋转不变性和反演对称性,在旋转框架下选取适当的初始条件可以令 Θ(t)=0,故而 Zk=Rk.此时平均场方程为 根据 KR2的幅值大小,系统会表现出两种不同的宏观动力学行为.当 KR2>1 时,所有振子都会被锁住,与自然频率大小无关,并且锁相相位满足 按照三角函数恒等式变换,可求得 其中,δ(·) 表示Dirac 函数,参数 α 是反映两个团簇间的不对度.当 KR2<1时,所有振子处于漂移的状态,并在单位圆上非均匀地运动,此时的相位分布为 相应地,序参量也分为两种不同的情形进行讨论,分别为 和 其中,〈·〉 表示所有振子取平均.在连续极限的情况下,按照(8)式关于序参量的定义以及系统的对称性,可以计算得到关于二阶序参量的一个简洁形式: 由此可解得 对于实数 K 和 R2,(36)式有解必须满足 K ≥2.结合序参量 R1的定义和 R2的表达式,求得 R1关于耦合强度 K 和不对称度参数 α 的表达式为 由(37)式可以看出,序参量 R1是取决于不对称度参数 α 的广泛多稳态,而由序参量 R2的表达式(36)式可知,R2只与耦合强度有关,并不依赖于不对称度参数 α.对于足够大的耦合强度 K,序参量 R2有两支解,且其中一支是稳定的,另一支是不稳定的,下文将证明其中是稳定的,是不稳定的.在耦合强度 K 由大逐渐减小的过程中,序参量 R1和 R2的每一支解都会在相同的临界耦合强度 Kb=2 处消失,表明系统在此处发生爆炸性去同步转变,至于去同步之后系统会处于无序态还是振荡态取决于振子自然频率分布的中心频率. 3.2 节基于自洽方程得到了多团簇态的一般形式,但是其稳定性特性仍然是模糊的,使得对系统集体动力学的理解不够深刻.这一节将解决多集团态的稳定性问题,具体而言,就是对各个团簇进行线性稳定性分析. 从(27)式可以看出,锁相时所有振子被锁在4 个团簇,分别为换句话说,对于 N 维的的系统方程(3),最终演化到一个4维的子流形.在这样的低维子空间中,系统的演化方程退化到一个相对简洁的形式: 其中,ω >0为团簇 θp的自然频率.接着,引入相差φ=θp−θn,那么可以得到相差 φ 的演化方程 显然,当 K >2 时,(40)式存在两个不动点,即 对(40)式进行线性稳定性分析,可以很容易得到稳定的条件为 cos(2φ)>0.并且,注意到 因此,稳定条件 cos(2φ)>0 等价于 从3.3 节的多团簇态的稳定性分析可以得到,在耦合强度 K >Kb=2 时,多团簇态的解存在且稳定.又由3.1 节无序态的稳定性分析得到,无序态的失稳点 Kf的一般表达式((23)式),与自然频率分布函数的中心频率 ω0和半宽 Δ 有关,若固定 Δ 为常数不变,那么表征无序态失稳的临界耦合强度 Kf将随着 ω0增大而减小.当 ω0较小时,使得Kf>Kb,就会出现迟滞现象(图2(a)和图2(b)),具体而言,当耦合强度从小往大增加时,无序态将在Kf>Kb=2处失稳,所有振子发生同步,且临界点处的序参量>0,可由(36)式和(37)式及(43)式求得,分别为 序参量 RK在临界点由 RK=0 直接向 RK>0 发生跳变,表现为不连续相变(一级相变),即爆炸式同步.同样地,当耦合强度由大往小减时,多团簇态将在 Kb=2 处去同步,且 序参量由非 0 跳到0,表现为爆炸式去同步,值得注意,耦合强度在 Kb 综上,本文探讨了耦合强度与频率关联的高阶耦合相振子的动力学.由数值模拟与理论分析得出,在自然频率服从双峰分布的情形下,随着自然频率分布的中心频率的增加,系统将由ASDT 向Os 转变.具体而言,首先,利用无序态线性稳定性分析得到了系统发生同步的临界耦合强度,再通过自洽分析得到系统的多团簇态及其一般表达式,并对多团簇态进行线性稳定性分析得到其稳定解.当频率分布的中心频率较小时,系统由无序向同步转变的临界耦合强度大于多团簇态的去同步点,将存在无序态与多团簇态共存的双稳态,此时系统表现为ASDT.当增大自然频率分布的中心频率,系统无序态失稳的临界耦合强度小于多团簇态的去同步点,此时,迟滞消失且在无序态失稳点与多团簇态去同步点之间存在非定态解,即Os.值得注意,本文指出二阶序参量可以很好地描述系统多团簇态的形成,而一阶序参量则反映系统的不对称性. 本文旨在考察高阶耦合结构对耦合相振子集体动力学的影响,但该模型在研究自然界中的同步现象以及社会中的复杂系统建模等相关具体应用还有待进一步研究.本文仅对全局耦合相振子系统所表现出的动力学现象给出理论基础,缺乏对现实因素的考量以及系统网络结构的讨论,这些问题将有待进一步得到分析解决.

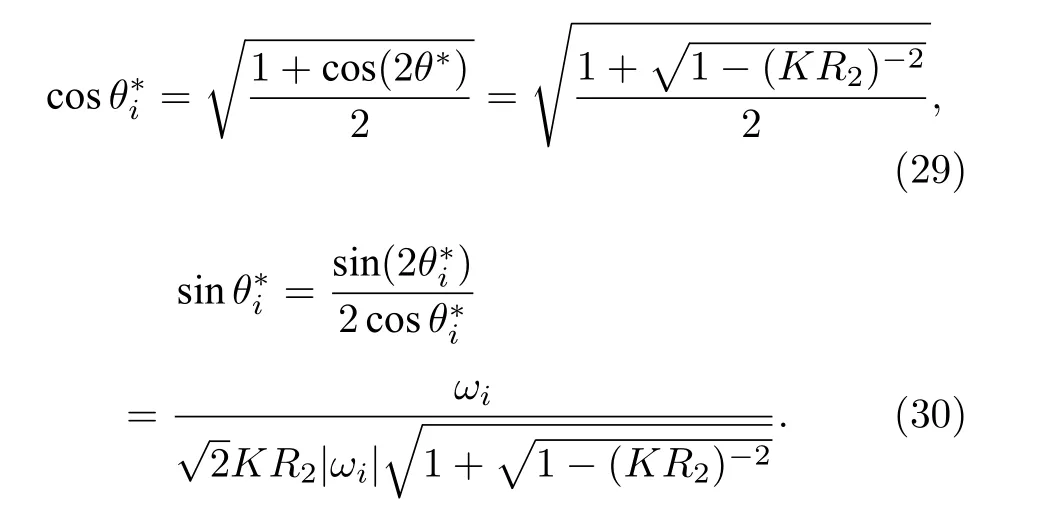

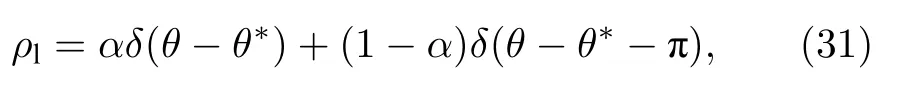

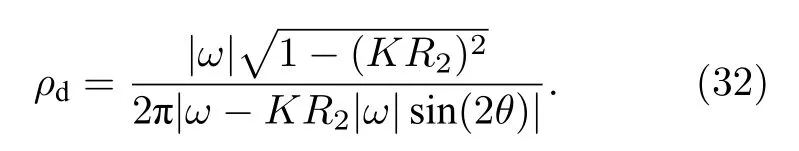

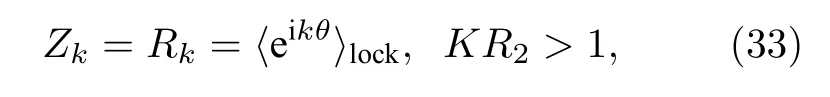

3 理论分析

3.1 无序态稳定性分析

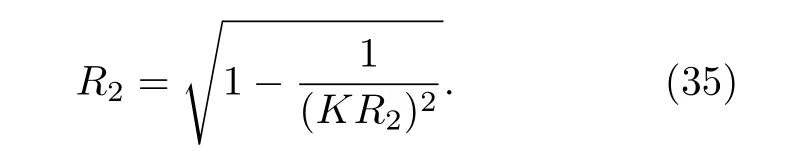

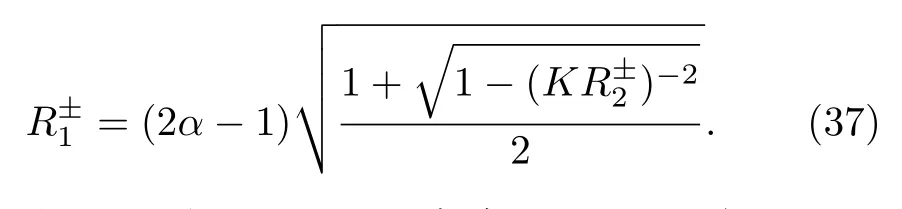

3.2 自洽方法

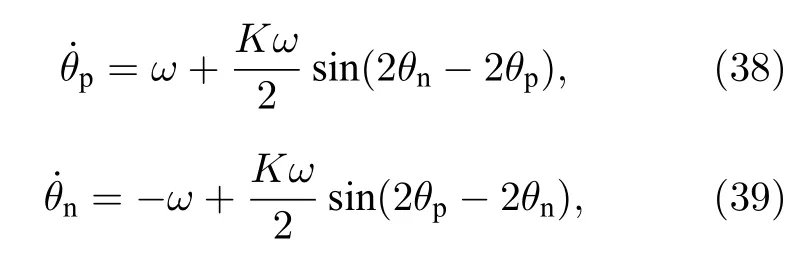

3.3 多团簇态稳定性分析

3.4 一级相变与振荡态

4 结论