跨文化互译中的概念误读

2021-12-08曲畅任东升

曲畅 任东升

一

近二三十年来,基于国际海洋安全局势紧张、国家海洋主权权益频遭挑战、“海洋强国”建设已成为国家战略的大势需要,我国相关学界、知识界关于维护“海权”、强化“海权”的主张、呼吁声浪日高。在此背景下,早在一百多年前就已翻译引进的美国人马汉(AlfredThayer Mahan)一八九0年出版的The Influence of Sea Power upon History:1660-1783 一书被高度重视起来,再三重译出版,且几乎都译名为《海权论》,誉马汉为“海权论”鼻祖,奉此书为“海权理论”圭臬。一个直接的原因,是马汉的书名及其内容用了一个关键词sea power,而seapower 今被普遍翻译成中文的“海权”,并在我国被高热度关注和解读,高频率使用和传播,广泛接受和认同。至于马汉原书本是西方海战历史研究的著作、中文版应该译为什么书名,反而少有人顾及。

我国重视海权问题,是国家海洋战略和国际海洋形势使然。问题在于,人们虽然把“海权”概念的“知识产权”送给了马汉,但马汉所说的“sea power”=“海权”吗?非也。

二

中英文两种语言之间的翻译,是两种语言—文化系统之间的跨文化转换,往往存在着“不可译”的问题。早在二十世纪三十年代,鲁迅就在他的《“拿来主义”》中,针对不同语言和文化权力关系的不平等,阐述了他的包括翻译立场在内的文化立场。鲁迅主张的是批判地借鉴外来文化,亦即半个世纪之后美国学者斯皮瓦克(Gayatri Chakravorty Spivak)所说,翻译者必须以“硬译”去“贴合原文”(Outside in the TeachingMachine, Routledge, 1993 ),从而将本来“不可译”的异质文化“拿来”,让读者了解对方原本是什么,以便于决定是取是舍,是扬是弃。但是,中国的翻译后来的现实,却与鲁迅、斯皮瓦克的主张相反,正如学者孙歌所说:“走的是从一种语言里为我所用地搬运内容到母语里来的路。”(孙歌:《语言与翻译的政治·前言》,中央编译出版社二000年版)这样的拿来主义,往往变成了对原文的改造,从而使经过改造的“译文”—而非原文原义—成为人们接受的“知识”本身;而恰恰由于这种“伪知识”冠以“翻译”之名,“来自”外国,尤其是西方,特别是英美,往往比“土产”更容易被认同、赞赏、信奉,更容易成为“真理”。至于它在西方那里原本是什么,则少有人追问;由于如此翻译而有可能造成的中文与外文概念语义的错位,导致的误读误解,甚至引发的中外话语冲突乃至国际争端,更少有人意识到与翻译的干系。sea power 与“海权”的互译包括回译的概念错位,在中西跨文化间导致的误读误识及其引发的诸如西方的“中国威胁论”炒作,就是一个凸显的案例。

本来,马汉一百多年前出版的The Influence of Sea Power uponHistory: 1660-1783 ,是他在美国海军学院院长任上写的一本讲解西方海战历史战例的书。该书选取、分析了一六六0至一七八三年间发生的一系列重要海战战例,结论是:一国海上军事力量的大小强弱、布局调用、战略谋划与战术发挥,对于一国的崛起与衰落十分关键、重要;要实现海上霸权,重中之重是要有一支强大的海上舰队。此书甫出,很快受到美国和其他西方国家以及日本的重视,进而奉为发展海上军事、夺取海洋霸权的重要“经典”,纷纷采纳为各自国家的战略决策并付诸行动,从而引发了第一次世界大战的“列强”之间的海上军备竞赛,美国也因之很快成为以海上军事力量为主要标志的超级霸权大国。

该书出版后被不断解读、译介,其中sea power 是凸显的关键词。在英语和西方语系中,sea power 并不是一个新词,语义明确,无需解读,马汉没有,也不需要下一番定义。他在该书“序言”中也用maritimestrength 一词,可见power 与strength 的同义内涵。因此,无论就该书的书名还是内容来说,sea power 中文直译就是“海上力量”,意译就是“海上军事力量”,书名的中文翻译完全可以,而且应该名实相副地直译为《海上力量对历史的影响:1660—1783》,或意译为《海上军事力量对历史的影响:1660—1783》。但事实却非如此。

三

将sea power 汉译为“海权”,已有不少人考证说源自日本对马汉书的翻译,但似是而非。“海权”一词的中文譯介,最早出自李凤苞一八八五年在天津机器局出版的译著《海战新义》,署原著者为“奥国普兰德海军军官学校教习阿达尔美阿”。书中有“从前分各国之海权强弱为一二三等,今则不便分等第”,“凡海权最强者,能逼令弱国之兵船出战”等语。该译所据原书今已不考,原为何种文字、译文“海权”原为何词,已不得而知。但观其文义,应该是“海上权势”的略称,指的无疑就是“海战力量”,亦即“海上军事力量”。

五年之后,一八九0年,马汉之书才在美国出版。直至一八九六年,才有了日本军令部的译本,名《海上权力史论》,东邦协会出版。值得注意的是,该译本是将马氏sea power 译为“海上权力”的,并非“海权”。但在中国,“海权”一词继李凤苞之后照旧使用。一八九八年,严复在《拟上皇帝书》中有“盖英之海权最大,而商利独阂”之语。一九0三年,梁启超胞弟梁启勋在《新民丛报》上发表《论太平洋海权及中国前途》,向国人疾呼“故欲伸国力于世界,必以争海权为第一义”。一九0五年,一篇《论海权》刊载在《华北杂志》第九卷上。一九0九年,严复在其翻译出版的孟德斯鸠《法意》的按语中有云:“往读美人马翰所著《海权论》诸书,其言海权,所关于国之盛衰强弱者至重。”说明严复在多年前就读过马翰(汉)之书,《海权论》书名是他自己的译创还是本有所据,今已难考。

今见马汉该书在中国的首译出版,是一九00年笔名“剑潭钓徒”者在上海《亚东时报》第二十、二十一两期上对第一章第一节的连载,署原著者为“北美海军参将马鸿”,其中第二十期译书名为《海上权力要素论》,第二十一期改为《海上权力论》,并以该期译文内容作为副题“论地理有干系于海权”,可见sea power 多被译为“海上权力”,也略称为“海权”。该刊此后停刊,译事不见下文。一九一0年,中国留日海军学生创办《海军》杂志,又刊载了中国人齐熙的中译本《海上权力之要素》,但该杂志也未能持久,译文只连载到马书的第一章第二节。不过据该杂志刊登的广告,是曾计划全部翻译并出版单行本的,广告中所用书名为《海上权力史》。

值得注意的是,中日早期的翻译,都是将sea power 译为“海上权力”的。应该说,这算是较为接近sea power 原义的,但也并非准确、恰当。在中文语境里,作为正面论述的“权力”,应当是正当、合法、正义的权力,而马氏暨西方所强调、崇尚的sea power,则是各自为海上控制、海上争夺、海上霸权而发展的海上军事力量,全无正当、正义、合法可言,汉译实在不应该用“权”或“权力”称之。这是东西方文化的价值观不同所致。

由此可见,无论是中译还是日译,无论是早期的翻译还是现今的重译,将sea power 译为“海权”“海上权力”,都是不恰当的,是误译,由此造成了概念的错位。

四

正是由于中英文跨文化译介的不对应性,英文“拿来”翻译为汉语、生成汉语概念之后,如不做特别处理,就会很快“归化”为汉语语境本有的概念和语义。事实正是如此。sea power 之类的西文概念被译介为中文“海权”后不久,近代中国人的有关论说,就开始越来越多地用以称指包括海洋主权、事权等的“海洋权利”了。譬如近代著名实业家、教育家张謇,早在一九0五年前后,就频率很高地使用“海权”一词了,如说“渔权即海权”,“海权界以领海为限,领海界以向来渔业所至为限”,“渔界所至,海权所在也;海权在国,渔界在民;不明渔界,不足定海权”,“不伸海权,不足保渔界;今立渔业公司之本意,首保海权,次保渔利;护渔权,张海权”等等。这些“海权”所指,都是海洋主权和海洋漁权等相关权利。再如“华侨领袖”陈嘉庚,身在南洋时就回国兴办渔业教育、航海教育,提出的主张有“兴海洋,挽海权,首应培养航海人才;力挽海权,培育专才;振兴航海,巩固海权,一洗久积之国耻”等,这些“海权”所指,也都是具体的海洋权利。

如此,显而易见,中文“海权”的概念语义便有了A、B 两个。A指的是海上军事力量、海洋军事霸权,对应的是sea power 的原文原义,但缺失的是中国文化的正义、道义价值观内涵;B 指的是海洋权利,包括海洋主权和相关权益—而这显然与sea power 的原文原义南辕北辙。

要之,sea power 甫一译介便归化为中文的“海权”一词,这个“权”字就具有了概念上的歧义—若指权力,则无正当正义性,除了西文的译介和接受者外,中国人大多不会如此理解和使用;若指权利,则大非sea power 原义,“海洋权利”大致对应的是sea rights。前引张骞、陈嘉庚等当年的“海权”论说,直至今日面对我国南海、东海海洋和岛屿主权、权益形势,国人普遍呼吁“保我海权”,说的也同样都是保卫、保护我国的海洋权利、海洋权益,所言均非sea power 的英文本义。正如张文木《论中国海权》所说:海权之“权”即权利,包括权益。

这种跨文化译介传播中原文原义与译入语概念语义的错位,导致的是跨文化间的相互误读。中国人汉语语境里所说的提升海权意识、发展强化海权,“海权”一词指的就是海洋权利、权益,基本对应的英文概念是sea rights ;但中国学界又似乎都知道“海权”一词自马汉seapower 译来(尽管事实上早于马汉),于是就都认定“海权”的英文对应词就是sea power,于是就在国际平台、国际语境尤其是英文语境中都将其回译成了sea power,而不用sea rights。如此的结果,就是外国读者尤其是西方读者“自然而然地”将来自中国的sea power 误读误解成其英文语境中的海上军事力量、海上霸权,认定中国在发展海上军事、谋求海洋霸权,从而成为其“中国威胁”论的口实。

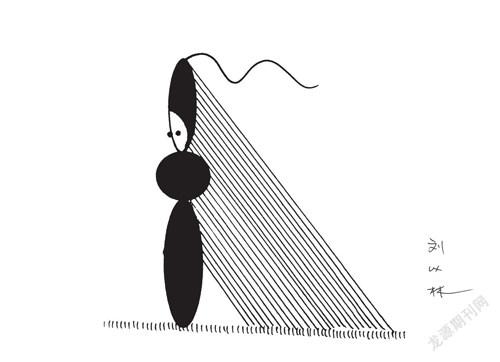

形枉则影曲,形直则影正。——列子

跨文化译介传播中译出概念与译入概念的错位,以至于驴唇马嘴,南辕北辙,导致误解误读,无疑是因为翻译的不确甚至错误,亦即误译造成的。古今中外跨文化翻译传播中诸如此类的误译常见,甚至可以说是普遍现象,但对于重要的、关键的、有可能带来大的影响效果的,甚至影响一国决策、影响国际格局的概念、观念、话语的译介,学界尤其是译介者、传播者应该保持高度警醒,一方面力避误译的出现,一方面及时纠正误译的存在。所谓“拿来”,须知拿来的到底是什么;所谓“让中国文化走出去”,发出中国声音,讲好中国故事,须让世界了解中国话语的本意。为此,中国亟须在跨文化译介传播中,使用自己的话语,建构自己的话语体系。