英国“中国通”社交媒体网络结构、影响力及影响机制

2021-12-08相德宝李馥琼

相德宝 李馥琼

摘要:[目的/意义]社交媒体时代,英国“中国通”形成全新的涉华舆论影响机制,厘清英国“中国通”社交媒体网络结构、影响力及影响机制对于把握未来英国对华外交政策及维护中英外交关系具有重要意义。[方法/过程]本文选取高校学者、智库研究员、政府官员、媒体记者以及非政府组织成员五种类型总计169名英国“中国通”,运用社会网络分析研究方法对其在社交媒体Twitter上的网络结构、影响力及影响机制进行研究。[结果/结论]英国“中国通”构成了一个较为紧密的社交关系网,涉华信息传播畅通。英国“中国通”社交网络呈现出明显的核心-边缘结构,核心位置媒体记者数量最多,在英国“中国通”群体内部发挥重要的信息中介作用,智库研究员和政府官员均处于边缘位置。英国“中国通”利用社交媒体形成“互动、融合”的影响机制。社交媒体为英国“中国通”提供了连接、互通的网络平台,不同涉华议题在社交网络讨论交流,达成共识。在信息沟通交流过程中,掌握话语权的主体往往能在众说纷纭的舆论场中提出优势意见并产生广泛的影响力。此外,在涉华政策出台后,英国“中国通”借助社交媒体平台发挥意见领袖和政策专家双重作用,帮助涉华政策的解读和落地。

关键词:中国通 社会网络 结构 影响力 影响机制

分类号:G251

1 引言

中英两国是世界大国,且皆为联合国常任理事国,在全球政治、经济及安全事务中发挥着重要作用。2015年,中英关系提升至“全球全面战略伙伴”,双边关系达到高潮。随后,中英关系经历了较为明显的起落变化。在宏观上,中英关系受到两国GDP差距、双边贸易、核武器、意识形态等因素的影响[1];在微观上,英国精英阶层对华的看法和态度也影响着英国政府对华的举措[2],最终影响中英关系。

传统媒体时代,英国“中国通”(China Hands)对华舆论的影响往往是通过点对点的人际传播和个体公关等单向、线性传播模式。随着社交媒体的兴起,传播主体呈现出“去中心化”的特征,每个人都可以成为内容的生产者和传播者。人们被嵌入了厚厚的社会关系和互动网络之中[3]。英国“中国通”也以专家身份参与网络公共舆论空间讨论,形塑网络虚拟世界。社交媒体Twitter成为英国“中国通”打造“赛博空间”新名片的关键场域,他们可以在该舆论场建立关系网络,讨论涉华议题。由于具有一定影响力,他们在舆论传播和导向、群体行为形成和发展等方面具有重要作用[4]。

社交媒体成为英国“中国通”全新的一种涉华舆论影响机制,厘清社交媒体上英国“中国通”的社交网络结构、影响力及涉华舆论传播机制,对制定对英外交战略,维持良好的合作关系具有重要意义。

2 文献综述

2.1 英国“中国通”研究现状

20世纪80年代以来,英国“中国通”研究作为国外中国学研究的分支越来越多地受到学界关注。西方“中国通”是指欧美社会中熟悉中国历史文化、擅长于处理中国事务,或进行中国问题研究,并在向本土社会传播中国形象或政府制定对华政策过程中扮演重要角色的专业人士[5]。以往关于英国“中国通”的研究集中关注英国“中国通”研究领域、英国“中国通”的中国观及其影响力。

巴瑞特(Barrett)等提到,英国“中国通”的关注点太强调功利价值[6],魏思齐认为,过于强调现实政治与经济价值[7]。这就导致随着中国改革开放的深化,英国“中国通”研究的领域由过去的中国语言、文字、历史转为当代中国社会、经济、科技等诸多方面[8]。刘衫等发现,目前英国“中国通”的关注领域不仅仅是理论研究,而是有很多政策研究、政策分析、政策执行方面的研究和工作,具有实践性很强的政策科学的特性[9]。

同时,英国“中国通”所持的中国观受政治形势的影响较大[10]。近代西方“中国通”的中国观以负面为主流[5]。博思德[11]提到,在20世纪60年代到70年代初英国“中国通”的研究大多采取一种“阶级斗争”视角。伦敦大学亚非研究院的沃克、施拉姆等人是这一时期较为典型的英国“中国通”。20世纪70年代开始,越来越多的英国“中国通”倾向于关注中国社会的离心力而不是向心力[11]。曹景文提到,在苏联解体、东欧剧变后,有些西方学者提出了所谓“历史终结论”,当中国特色社会主义顺利推进到21世纪后,他们又提出了“中国崩溃论”等论调[10]。刘衫[12]指出,英国“中国通”对经济的研究突出对中国经济的负面分析,在中国国际关系的考察中对中国也是疑虑凸显。

“中国通”在英国的影响与作用同样受到研究者的关注。一方面,英国“中国通”能影响英国政府对华政策[2]。刘衫[12]指出,目前从事当代中国研究的“中国通”意欲将自己的观点融入政府对华政策过程,甚至想以此为契机影响中国自身的发展。另一方面,英国“中国通”在一定程度上影响了其他国家对中国的看法,甚至最终能影响其他国家对华的举措。姜源[13]认为,当时英国人的著作,对英国早期认识中国产生了深远的负面影响。郑正伟[14]在研究19世纪中叶中法越南交涉事件中指出,英国“中国通”作为第三种力量左右着谈判结果。

以往的研究多采用文献研究法等质化研究方法,从历史和文献层面研究英国“中国通”问题,英国“中国通”涉华舆论的总体观点和态度倾向、传播和影响机制缺少实证数据支撑。同时,有關英国“中国通”的研究,大多数是就起源、中国观等方面进行研究,对英国“中国通”影响和作用的研究也大多局限于传统社会文化背景下该群体所发挥的作用,而忽略了在网络化时代下,英国“中国通”在社交媒体上所发挥的作用以及其对涉华舆论的影响。

2.2 英国“中国通”社会网络影响力研究

社会网络是由现实世界中不同的个体通过互相联系而形成的复杂网络,处于网络内部的个体之间可以互相传播信息[15]。20世纪30年代,英国人类学家雷德克里夫(Radcliff)[16]对社会结构进行研究时,首次提出了“社会网络分析”这一概念。20世纪80年代,“社会网络”已经成为了社会科学中一个成熟领域。科学网(Web of Science)上关于“社会网络”主题的文章数量在过去十年中几乎增加了两倍[3]。

影响力分析是社交网络分析的重要内容。研究发现,具有广泛影响力的用户在创新采用、社会舆论传播和导向、群体行为形成和发展等方面具有重要作用[4]。同时,意见领袖可以在社交平台上分享其观点和意见,利用自身影响力为公众和政府设置议程,进而间接影响政府政策制定[17]。线上网络社区内部的行动者能够建立互动关系、编织社会网络,从而形成社会网络影响力。拥有社交网络影响力的个体不仅能够主导信息传播走向,还能够塑造用户个体行为和其社交网络[18]。

社交媒体成为全球舆论的公共场域,而作为涉华国际舆论的重要意见主体,英国“中国通”在国际社交媒体上的影响力并未受到关注,关于其在社交媒体上的作用如何影响到中英关系的研究也较少。

2.3 国际关系和大众传媒的互动研究

随着大众传媒的进一步发展,国际关系和大众传媒关系越来越紧密。赵雪波[19]认为,大众传播能够出谋划策,推动国家行为,影响国际社会,并形成一股较为独立的力量,大众传播过程本身就构成了一种国际关系。曼纽尔·卡斯特[20]指出,网络建构了我们社会的新社会形态,而网络化逻辑的扩散实质地改变了生产、经验、权力与文化过程中的操作和结果。黄一玲[21]则提到,全媒体时代人人都可以成为信息的发出者和传播者,社会大众真正地进入了传播领域。大众传播能從外围影响政府外交的决策过程,甚至能够直接进入决策程序,影响国际关系的发展。

从过去的研究可以发现,大众传播与国际关系有着密不可分的关系,甚至在某些程度上,大众传播能够影响国际关系的发展。过去已有大量研究,从政治、经济、军事、文化等领域来分析中英国际关系,如张君荣和牛冬杰[22]、李继高[23]、郜嘉琪[24]等。然而,鲜有研究从大众传播的角度入手研究英国“中国通”舆论影响机制,从而对将来的中英关系有更深刻的了解。

鉴于此,本文将以英国“中国通”为研究对象,以其在社交媒体上的行为表现为重点关注变量,通过社会网络分析的方法,考察英国“中国通”社交网络影响机制以及其在政府涉华政策制定时发挥的作用。

本文的主要研究问题包括:

(1)英国“中国通”的社交网络结构特征是什么?

(2)哪些或哪类英国“中国通”具有较高的社交网络影响力?

(3)英国“中国通”社交网络是否存在核心-边缘结构?

(4)英国“中国通”社交网络涉华舆论影响机制是什么?

3 研究设计

3.1 研究对象

本文选取国际社交媒体Twitter作为研究平台。Twitter是目前全球活跃用户最多的社交网络之一。据Statista数据显示,截至2019年第四季度,Twitter在全球拥有1.52亿可盈利的每日活跃用户。据巴黎分析公司Semiocast报告,截至2021年7月,全球Twitter用户总数已超过5亿人。

本文的研究对象是英国“中国通”,涵盖高校学者、智库研究员、政府官员、媒体记者以及非政府组织成员等五种类型的“中国通”。高校学者、智库研究员、政府官员和媒体记者均属于政策制定共同体里设法影响公共政策决策的群体,是为政府提供政策方案、帮助其解决政策问题和公共问题的相对独立的专业咨询群体[25]。因此,来自于这些领域的英国“中国通”,在英国具有一定的影响力,能够在一定程度上影响涉华舆论。

通过文献和媒体报道,本文总计获得169名英国“中国通”的研究对象。在169位英国“中国通”中,高校学者34人,占20.1%;智库研究员42人,占24.9%;媒体记者78人,占46.1%;政府官员11人,占6.5%;非政府组织成员4人,占2.4%。

3.2 数据抓取

本文将在Twitter开设账户的169个英国“中国通”作为独立行动者,利用python程序抓取这169个英国“中国通”账号的粉丝数据和关注数据,形成英国“中国通”相互关注的网络矩阵。然后,利用社会网络分析软件ORA和UCINET进行分析,并利用GEPHI制作可视化图片。

3.3 研究方法

本文采用社会网络分析法对英国“中国通”的社会网络结构和影响力进行研究。“社会网络”是指社会行动者(social actor)及其之间的关系的集合,即一个社会网络是由多个点(社会行动者)和各点之间的连线(代表行动者之间的关系)组合而成的集合。社会网络分析处理的是关系数据,分析单位是关系,社会网络分析的核心在于,从“关系”的角度出发研究社会现象和社会结构。社会网络密度越大,该网络对其中行动者的态度、行为等产生的影响可能越大[26]。

权威中心性用于测量节点在网络中的中心性,权威中心性高的节点具有很多指向自己的连接(in-links),同时,与其连接的节点同样有很多指向外部的连接(out-links)。一个节点的权威中心性指数越大,则该节点在网络中所处的地位越权威,其在网络中的传播力越大,影响的社会行动者也就越多[27]。本文选择ORA权威中心性指标作为衡量英国“中国通”网络节点权威程度和影响力的指标。

4 研究结果

4.1 网络结构特征

英国“中国通”在Twitter上形成了较为紧密的社交网络。本文对英国“中国通”在Twitter上的关注关系进行了社会网络分析,研究发现,在169个网络节点中,有165个出现在一个紧密连接的网络中,4个网络节点游离在整个网络之外。网络中165个节点共有4,412条连线。

社会网络分析中,网络密度可以反映网络的凝聚力的总体水平,能够展示网络行动者联系的紧密程度以及信息交流的积极程度。网络密度的值介于0和1之间,越接近1,代表彼此间的关系越紧密;越接近0,则表示节点间联系越松散。结果显示,英国“中国通”社交网络密度为0.163,表明英国“中国通”在Twitter上具有一定的关联度,联系较为紧密。该网络对其中行动者的态度和行为产生的影响较大。

该群体的网络平均路径长度,或称网络特征路径长度(characteristic path length)为2.062,说明在英国“中国通”社交网络中,每两位英国“中国通”之间的平均距离为2.062,即在英国“中国通”社交网络中,仅需通过两人就能与英国“中国通”社交网络中的任何一个人关联。可以说,在英国“中国通”社交网络中,涉华信息可以迅速传播,促进涉华信息流通到不同的社交圈层,为涉华议题的讨论提供了新的传播平台。

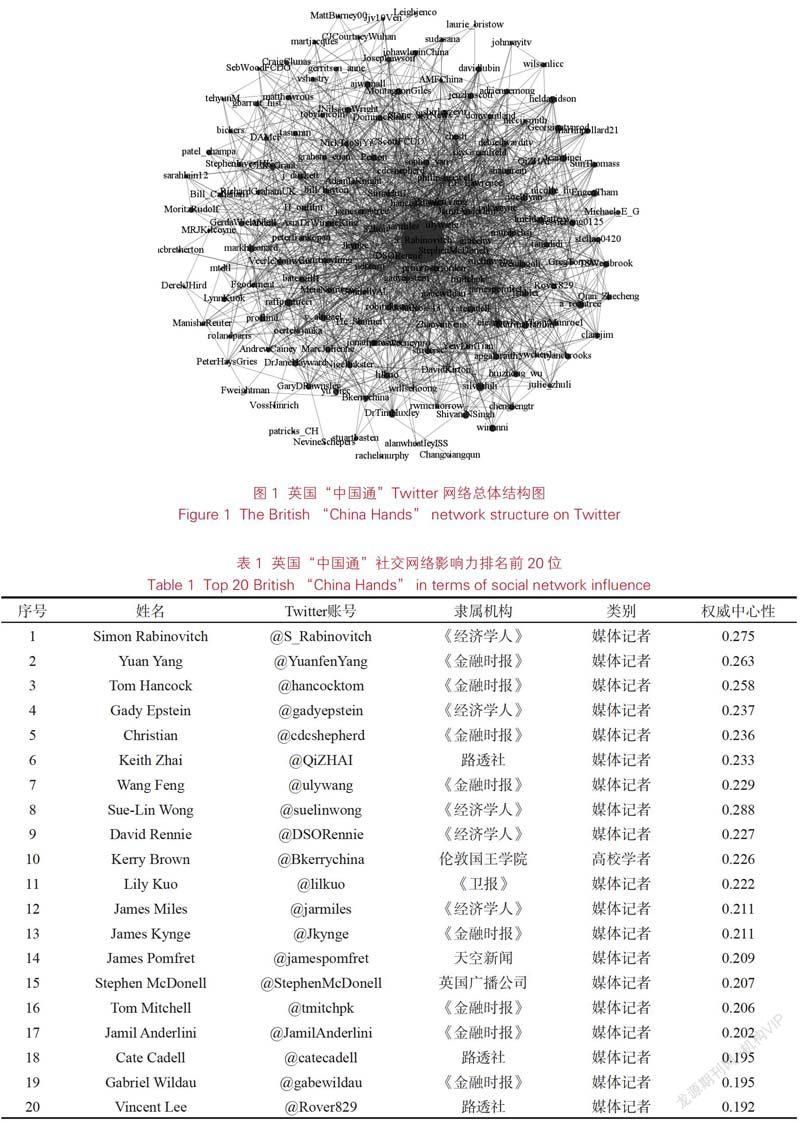

通过网络密度和网络平均路径长度可以发现,英国“中国通”在社交媒体网络Twitter上形成了紧密连接的网络社群。本文运用GEPHI可视化功能,根据权威中心性指标,制作了英国“中国通”Twitter网络总体结构图(见图1)。

4.2 影响力

媒体记者社交网络影响力整体较高,《经济学人》记者Simon Rabinovitch拥有最高影响力。

权威中心性是衡量节点网络中心性的指标,权威中心度越高的节点在网络中信息传播能力与影响受众范围越大。由图1可知,节点的大小代表度数的大小,节点度数越大,则节点体积越大。在英国“中国通”社交网络中,节点权威中心度最大的为《经济学人》的记者Simon Rabinovitch(0.275),其次是《金融时报》的驻北京记者Yuan Yang(0.263)、《金融時报》的记者Tom Hacock(0.258)。英国“中国通”社交网络影响力排名见表1。

整体来说,英国“中国通”中,媒体记者的社交网络影响力普遍较强,影响力排名前20位的英国“中国通”中有19位是记者,且有9位排名居于前10。《金融时报》和《经济学人》的记者影响力最强,前20位中有13位来自这两个媒体。与媒体记者相比,智库研究员、政府人员以及高校学者在Twitter社交网络影响力普遍较弱。

4.3 英国“中国通”社会网络核心与边缘结构

核心-边缘结构根据网络中节点之间的联系紧密程度,将网络中的节点分为核心网络和边缘网络。处于核心网络的节点在网络中占有比较重要的地位。对英国“中国通”社会网络进行核心-边缘结构分析,可以清楚地知道哪些英国“中国通”处于核心地位,哪些英国“中国通”处于边缘地位,同时,有利于对处于核心网络和边缘网络的“中国通”特征进行挖掘。

本文利用UCINET核心-边缘结构模型,对英国“中国通”社交网络进行分析发现,英国“中国通”社交网络中存在核心-边缘结构。其中,24位“中国通”进入英国“中国通”核心网络,145位“中国通”处于边缘结构。

位于核心网络的24位“中国通”中:22位为媒体记者,其中,8位来自路透社,6位来自《金融时报》,4位来自《经济学人》,2名为英国广播公司记者,1名为电讯报记者,1名为《卫报》记者;另外2位核心节点的“中国通”是学者。英国“中国通”社交网络核心名单见表2。

4.4 个体网络

本文对媒体记者、智库研究员、政府官员和学者四种英国“中国通”的个体网络特点进行了研究。

英国“中国通”媒体记者群体网络中,共有78个节点,2,235条连线(见图2)。网络密度达0.372,是英国“中国通”四种类型里网络密度最高的群体。无游离点,网络平均距离为1.67。这些数据说明英国“中国通”媒体记者群体内部处在一个高度连接的网络之中,各节点联系紧密,内部消息流通顺畅。英国“中国通”权威中心度排名前三的是《经济学人》记者Simon Rabinovitch和Sue-LinWong、路透社记者Keith Zhai,其权威中心度分别为0.208、0.193和0.192。

由图3可知,英国“中国通”政府官员群体网络中,共有10个节点,33条边,网络密度达0.367,网络平均距离为1.446。英国“中国通”政府官员内部网络中,各节点联系也较为紧密,平均距离是四种类型中最短的,这说明英国“中国通”政府官员可以通过更少的节点与另外的节点联系。排名前三的权威中心度分别是英国首席大臣、外交和联邦事务大臣Dominic Rennie Raab,英国驻华使馆政治参赞Giles Montagnon以及英国驻华使馆公使Christina Scott,其权威中心度分别是0.438、0.437和0.419。

由图4可知,英国“中国通”智库研究员群体网络中,共有35个节点,394条边,网络密度达0.331,网络平均距离为1.765。智库研究员的群体网络密度在英国“中国通”四个群体中相对较低,各节点间联系较为紧密,但是与媒体记者、政府官员等群体相比,密度稍逊一些。权威中心度排名前三点的节点分别是欧洲对外关系委员会成员Mathieu Duchatel、国际战略研究所研究员Euan Graham、欧洲对外关系委员会研究员Francois Godement,其权威中心度分别为0.289、0.258和0.256。

英国“中国通”高校学者群体网络中(见图5),共有34个节点,239条连线,网络密度0.213,游离点2个,网络平均路径长度1.99。网络密度最小,网络平均路径最长。这说明整个英国“中国通”高校学者与其他三个类型的英国“中国通”相比,群体内部联系松散,信息沟通方面效率不高。在高校学者群体中,权威中心度最高的为伦敦国王学院中国研究所主任Kerry Brown,权威中心指数0.312,然后是格拉斯哥大学政治系主任Jane Duckett以及牛津大学教授Craig Clunas,权威中心指数分别为0.304和0.293。

整体来说,英国“中国通”四种类型中,媒体记者的网络密度最高,其次为政府官员和智库研究员,高校学者群体的网络密度最低。

4.5 英国“中国通”社交媒体影响机制

传统媒体时代,英国“中国通”影响涉华舆论和政策是一种单向、线性传播模式。英国“中国通”对华舆论的影响往往通过点对点的人际传播、个体公关等特殊模式施加影响,并在中英外交关系中发挥着“中国通”独特的影响力。

社交媒体成为英国“中国通”网络虚拟世界的ID,英国“中国通”以专家身份融入、参与和构建网络虚拟世界行为。全球化、媒介化、社交化、网络化时代,社交媒体成为独立于现实世界的二维空间。加入社交媒体,积极融入网络公共舆论空间讨论,打造网络虚拟世界的个人名片,成为英国“中国通”的重要网络行为。

社交媒體成为英国“中国通”独立于现实世界之外的网络世界新名片。打造自身网络ID、构建朋友圈、沟通信息、讨论议题、塑造形象、实施影响成为英国“中国通”网络世界的重要行为。

英国“中国通”专家实名注册社交网络,公开自己的现实世界个人身份、职务和研究领域,以个人现实世界的社会资本融入、参与网络虚拟世界,成为网络虚拟世界的重要力量。基于社会网络分析,本文对英国“中国通”社交媒体影响机制进行理论总结。

4.5.1 议程设置阶段 社交媒体融合了媒体、政府、智库、“中国通”个体、意见领袖等异质、多元传播主体,实现涉华议程信息来源多元化,议题相互设置。

一方面,社交网络为英国“中国通”提供超越自身圈层的物质链接和社会交往空间。从上文可以看出,英国“中国通”已经在社交网络上形成了融合媒体记者、高校学者、智库研究员和政府官员等职业、资本、地位各不相同的异质社交网络圈。在这个异质社交网络圈中,不同的传播主体聚焦不同的涉华议题并持不同观点,彼此之间的议题与观点在社交网络圈中不断碰撞融合,此消彼长,最终形成集体表达,从而产生社会影响力。

另一方面,英国“中国通”又通过社交网络在海量用户中借助“中国”这个共同兴趣建立了连接,“志同道合”的“中国通”们相互关注,打造、形成“涉华研究”共同的朋友圈。通过志同道合的涉华朋友圈信息,英国“中国通”可以第一时间了解、关注涉华舆论信息,加入涉华事件讨论,发表观点,阐释立场。“涉华朋友圈”的构造,为社交媒体时代涉华舆论的信息流通提供了网络基础通道。

同时,在人人都是传播主体的新媒体时代,国际社交媒体的出现改变了传统媒体时代“传播主体-受众”的信息流动模式。Twitter等国际社交媒体作为典型的横向水平媒体,将不同主体联系在一起,涉华信息能够渗透到不同的社交圈层,从而为涉华议程的融合建立了新的传播语境。

通过社交媒体,英国“中国通”形成了异质社交网络圈,不同信源的涉华信息能够迅速传播、发酵,涉华议题迅速在国际社交媒体空间成为显著议题。

4.5.2 信息沟通阶段 社交媒体可以打破时间、空间,为多元涉华利益决策者就涉华议题进行沟通交流,实现充分沟通。

国际社交媒体打破了时间和空间的限制,为多元涉华利益主体就涉华议题进行交流,提供了相对自由、开放的对话平台。从涉华议题的提出到形成较为统一的涉华共识,实质上是一个信息沟通、双向互动的过程。英国“中国通”通过社交媒体能够迅速获知彼此对相关议题的意见态度,实现高效的交流沟通,同时,这种沟通结果能第一时间传递给其他社交媒体用户。不同于传统媒体时代各个组织或机构“各自为政”的局面,国际社交媒体实际上建立了一个聚合多方信息的意见市场,多元意见在社交媒体上沟通交流,竞争碰撞,最终形成优势意见脱颖而出,并形成社会共识。

不同话语权力主体之间的博弈,是涉华共识形成的内在动力。正如福柯所说的“话语即权力”,政治话语反映的是权力关系和社会资本,话语权强大的一方会压制弱小的一方。因此,涉华政策建议的形成,本质上源于话语权力之间的博弈。尽管社交媒体具有“去中心化”的特质,现实社会中的权力精英在网络空间依然掌控着优势的传播地位,不同传播主体之间的对话其实是不同权力主体之间的竞争。虽然,英国“中国通”属于同类的政治体系,但由于利益归属、党派立场、意识形态等种种因素的影响,英国“中国通”们在涉华议题上往往持相异观点和态度,此时哪种涉华观点会成为优势意见、在受众中形成广泛影响力,取决于话语竞争的结果。

4.5.3 政策出台后 英国“中国通”通过社交媒体实时跟踪涉华议题、政策,随时表达、拓展英国“中国通”影响中国议题、政策的舆论机制,发挥着意见领袖和政策专家的作用。

英国“中国通”作为英国精英阶层,能够发挥社交媒体意见领袖的舆论引导作用,推动政策信息在网络公众之间的扩散。英国“中国通”对政策信息的传播具体可以分为内部和外部两个层面。在内部层面,政策信息主要依靠英国“中国通”的关系网络进行扩散,不同的政策专家之间通过英国“中国通”这个内部关系网,沟通信息和交换意见;而在外部层面,英国“中国通”作为政策扩散的重要中介,能够刺激政策信息的裂变式传播,抵达更广泛的用户群体。内部和外部的传播轨迹并没有时间顺序上的差异,并且内部与外部的信息传播往往存在互动,政策专家和公众之间基于涉华政策的交流互动,进一步加速了政策信息在公共领域的“落地”。

同时,英国“中国通”作为英国中了解中国最为透彻的一个群体,往往会对流动中的政策信息进行二次编码,或者说对信息再生产。该群体对涉华政策的解读会对社交媒体用户的意见态度产生重要影响。

5 结语

本文运用社会网络分析研究方法对高校学者、智库研究员、政府官员、媒体记者和非政府组织人员五种类型总计169名英国“中国通”在社交媒体Twitter上的网络结构、影响力和影响机制进行研究。

研究发现,英国“中国通”在Twitter上形成了一个较为紧密的社交关系网络并呈现核心-边缘结构特征,其中核心位置大多是媒体记者,智库研究员和政府官员均处于边缘位置。媒体记者内部形成了联系密切、沟通顺畅的网络。同时,英国“中国通”积极融入社交媒体,参加网络舆论空间讨论,在涉华议题的议程设置、信息沟通、政策出台等各个阶段发挥重要作用。

本文的研究不足之处体现在,对英国“中国通”的研究仅通过社交网络结构进行定量分析,而对其在社交媒体上的推文内容缺少研究。未来研究可以将定量和定性研究结合,更全面地对英国“中国通”在社交网络上的影响力及其影响机制进行研究。

参考文献:

[1] 漆海霞. 中国与大国关系影响因素探析: 基于对1960—2009年数据的統计分析[J]. 欧洲研究, 2012, 30(5): 2-3, 61-78.

[2] SETZEKORN E. The first China watchers: British intelligence officers in China, 1878–1900[J]. Intelligence and National Security, 2013, 28(2): 181-201.

[3] BORGATTI S P, MEHRA A, BRASS D J, et al. Network analysis in the social sciences[J]. Science, 2009, 323(5926): 892-895.

[4] KATZ E, LAZARSFELD P F. Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications[J]. Journal of Marketing, 1956, 21(1): 129.

[5] 褚艳红. 西方“中国通”中国观的历史演变及其思考[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2018(6): 95-100, 108.

[6] BARRETT T H, KROLL P W. Singular listlessness: A short history of Chinese books and British scholars[J]. Journal of the American Oriental Society, 1992, 112(1): 178-179.

[7] 魏思齐(Zbigniew Wesolowski). 西方早期(1552-1814年间)汉语学习和研究:若干思考[J]. 汉学研究集刊, 2009(8): 89-121.

[8] 陈向阳. 英国的中国研究现状与前景[J]. 世界教育信息, 1999(11): 15-17.

[9] 刘杉, 向玉玲, 杨永磊. 2012年西方当代中国研究热点回顾[J]. 国外社会科学, 2013(2): 133-146.

[10] 张西平, 石之瑜, 亚·罗曼诺夫, 等. 70年来的中国发展与海外中国研究[J]. 国外社会科学, 2019(6): 61-73.

[11] 柏思德, 范勇鹏. 欧洲中国学五十年[J]. 国际社会科学杂志(中文版), 2009, 26(2): 8-10.

[12] 刘杉. 2016年西方当代中国研究新发展探析[J]. 国外社会科学, 2017(2): 72-81.

[13] 姜源. 英国人著述中的中国及其对美国早期中国观形成的影响[J]. 浙江社会科学, 2005(2): 160-166.

[14] 郑正伟. 中法越南问题交涉与英国”中国通”的居间作用研究[J]. 天水师范学院学报, 2006, 26(1): 84-89.

[15] 吴信东, 李毅, 李磊. 在线社交网络影响力分析[J]. 计算机学报, 2014, 37(4): 735-752.

[16] 陈阳, 陶双彬. 社会网络分析及其在个案工作中的应用[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版), 2007(2): 263-265.

[17] LIETZ H, WAGNER C, BLEIER A, et al. When Politicians Talk: Assessing Online Conversational Practices of Political Parties on Twitter[J]. Eprint Arxiv, 2014.

[18] SICILIA M A, GARC?A-BARRIOCANAL E, S?NCHEZ-ALONSO S, et al. Programming paradigms for computational science: Three fundamental models[C]// Proceedings of International Conference on Computational Science. Faro: International Conference on Computational Science, 2019: 408-420.

[19] 赵雪波. 大众传播与国际关系[J]. 国际新闻界, 2000, 22(1): 67-70.

[20] CASTELLS M. The Rise of Network Society[J]. Contemporary Sociology, 2000, 26(6).

[21] 黄一玲. 马克思主义视阈下国际关系与大众传播的互动研究[J]. 新闻爱好者, 2020(8): 52-55.

[22] 张君荣, 牛冬杰. 中英将成为新型国际关系典范[J]. 新华月报, 2015(22): 84-86.

[23] 李继高. 冷战时期中英航空贸易关系的缘起[J]. 中共党史研究, 2018(7): 48-55.

[24] 郜嘉琪. 中外合作办学高校“跨文化”活动现状分析及对策建议: 以上海理工大学中英国际学院为例[J]. 大众文艺, 2019(19): 252-253.

[25] 王桂侠, 万劲波. 基于政策过程的智库影响力作用机制研究[J]. 中国科技论坛, 2018(11): 151-157.

[26] 刘军. 整体网分析讲义: UCINET软件实用指南[M]. 上海: 上海人民出版社, 2009:5-6.

[27] KLEINBERG J M. Authoritative sources in a hyperlinked environment[C]// Proceedings of the Ninth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms. San Francisco: Princeton University Press, 1998: 604-632.

作者贡献说明:

相德宝:制定论文框架、撰写论文、修改论文;

李馥琼:撰写论文。