历史制度主义视角下美国农业环境政策的结构与行为演化研究

2021-12-08计宁

计宁

摘要:美国农业环境保护政策是一种渐进性的政策演化模式,政策生成是纲领性政策精英利益集团、农场主集团、农化集团、环保集团和反环保势力相互博弈而产生的均衡性产物,其演化的路径遵循生成—间断—均衡的政策变迁过程,而间断的动力来自美国民主政治体制下的制度性否決。同时,集团性的利益否决嵌入制度性否决的制度框架中,成为美国农业环境政策变迁的辅助推动力;理念的诠释与使用作为历史制度主义分析视野下的变量,因其二重性特征,在美国农业环境保护政策变迁过程中既是催化剂的自变量,又是后期农业环境保护政策反叛的因变量。

关键词:历史制度主义;美国农业环境;政策

中图分类号:F37文献标识码:ADOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2021.04.016

Research into the Structural and Behavioral Evolution of American Agricultural Environmental

Policy from the Perspective of Historical Institutionalism

JI Ning

(Zhengzhou University of Aeronautics, Zhengzhou 450046, China)

Abstract:American agricultural environmental protecting policy is proved as a gradual evolution mode, which is an equilibrium produced by the mutual gambling among the programmatic policy elite group, the farmers group, the agrochemical group, the environmental protection group and the anti-environmental group. The evolution path follows the process of formation-discontinuity-equilibrium, and the discontinuous power is from the institutional veto of the American democratic system, along with the support of the interest veto from various groups. As a variable from the perspective of historical institutionalism analysis, the interpretation and use of the concept is not only the independent variable of the catalyst in the process of the change of American agricultural environmental protection policy, but also the dependent variable of the rebellion of agricultural environmental protection policy in the later period because of its duality.

Key words:historical institutionalism; American agricultural environment; policy

一、问题的提出

工业文明在人类发展进程中的狂飙猛进,使得人类文明的所有领域都席卷其中。特别是工业文明创造出来的史无前例的物质财富,使得其与资源和环境之间的内在张力也持续而激烈地投射在政治、经济与社会的众多场域。而作为世界上最大的经济实体,美国的农业环境政策演化所呈现的众多参与者之间的竞争、协商与博弈,是人类历史上具有标志性意义的制度行动过程。虽然历经诸多的困境与挑战,但时至今日,美国农业环境保护政策已经使得其农业环境治理获得巨大成功,实现了资源与环境的可持续良性发展,并在食品安全保障、环境友好等方面取得协同效应。而美国农业环境保护政策从其肇始持续至今日,其演变与发展过程中涉及的结构与行为、利益与冲突、理念与选择等内容,可依据历史制度主义的学术关切,基于1933-1996年这个历史阶段予以解释与回应。据此,本研究关注的核心议题将从如下三个维度进行。

(一)理性行动主体的制度情境博弈:最优还是均衡

美国农业环境保护政策从萌发、发展、稳定到完善,在特定的历史时空与情境下,众多理性行动者参与其中。在政策网络的框架下,究竟是展现出历史制度主义所描述的“政策的达成,并非是最优方案的竞选,而是冲突与选择下的均衡而已,最大限度而言,也只是次优结果”[1]32的政策博弈场景,还是克服集体行动困境,实现多方利益最大化的理性行动过程?在新制度主义的话语体系下,存在显著的理论分野。因此,基于美国农业环境保护政策的制定与实施是极其错综复杂的过程的缘由,牵涉其中的制度约束与行动主体间彼此目标的谈判、竞合与磋商,能否通过历史制度主义的刻画与描述,勾勒出具有解释力的框架来回应,是一个值得考量的问题。

(二)时间窗口下的制度变迁:路径选择与依赖

美国的农业环境政策最早滥觞于20世纪30年代的土地保护。《土壤保护法》是农业环境政策领域实施的首个法律文件,由此开启了土地保护的先河,也奠定了农业环保政策的制度框架。之后,随着经济、社会以及技术的发展,美国的农业环境政策陆续推出并实施,包括《农业调整法》《国家环境政策法》《农场法》《食品安全法》《联邦杀虫剂、杀真菌剂和杀鼠剂法》等一系列的法律政策。那么,在当时特定的制度情境下,这些法律的制定是如何触发与选择的,对于此后跨越半个多世纪的美国农业环境政策产生了什么样的影响,这些政策法律构成的制度体系对于此前政策究竟是颠覆抑或继承?基于历史的时间窗口,需要我们予以深入观察和判断。而历史制度主义的理论观点,或许为我们探讨政策演化提供建设性的理论路向。

(三)理念价值:政策演化过程中的整合变量

美国农业环境保护政策的演化,除去正式制度体系下各种行动者的博弈与竞争外,还存在其特有的文化基因中非正式制度的影响与制约,即理念。而非正式制度框架下的构成要素中,理念是政策整合的重要工具。因为按照利伯曼的观点,在政策演变过程中“理念和制度单独一维都不能解释政治和制度变迁,而是在理念和制度之间出现的摩擦和张力,恰恰为政治发展和变革提供了很多激励、机会和条件”[2]82。因此,在历史制度主义的理论视野下,美国农业环境政策的演化过程中,理念诠释如何被纲领性精英集团来阐发政策议题、选择政策方案以及政策变迁,是值得关注的另一个重要问题。

综上所言,本研究试图通过新制度主义理论流派中的历史制度主义,来检视跨越五十多年的美国农业环境政策演化过程,揭示出美国特有的政治制度结构对于行动者偏好的形塑与影响、权力结构不平衡带来的政策路径选择以及由此而导致的政策锁定。还原出这些结构与行动背后的制度逻辑以及政策达成机理,以希冀对中国在农业环境保护政策领域的发展与完善有所启发与借鉴。

二、历史制度主义对于政策演化的适用阐述

历史制度主义是20世纪80年代在批判行为主义和科学主义的学术思潮中涌现出来的新制度主义的三大流派之一。其显著特点是关注国家结构中的中观制度,并深入分析政策演化过程和政治领域的集团活动,通过制度发展中的历时性比较,解释政策演化的適用性,主要表现在:

(一)历史制度主义对于政策演化的解释性阐述

基于历史制度主义对于制度概念的解析,对制度的研究主要聚焦于中观制度,比较流行的法团主义结构、政党制度设计、行政官僚与经济团体之间制度安排,都是历史制度主义触及的主要场域,特别是勾连起政府与相关利益行动者的制度体系,涉及政策制定与执行之间的政策网络研究,是历史制度主义深入分析的另一种中观“制度”。

政策网络体系中最为关注权力、利益和行为,历史制度主义认为制度在这三个要素中遵循这样的基本逻辑:制度首先借助政治制定者通过政策过程来界分与影响政治行动者的权力分配,而权力差异会造成利益分化,进而使得行动者的行为选择在政策网络中具有显著偏好倾向。因此,制度体系下,影响政策选择的因素不仅涉及个人与组织的行动策略,还涉及网络结构中双方在政策体系下的参与程度与互动关系。

(二)历史制度主义对于政策演化的描述性阐述

历史制度主义对于政策演化关注的核心内容是政策演化过程中的稳定与变迁,即基于制度的路径依赖与制度变迁视角对政策演化的描述性研究。政策演化中的路径依赖是指,以往的制度安排和政策选择是现今政策结果的伸展与演化,并且一种政策被选定后,由它所带来的收益超过变革成本,政策就会持续稳定地运行下去,这就是经济学意义上的报酬递增效应。报酬递增为历史制度主义描述政策的路径依赖提供了一幅制度画卷。

但是,制度与政策不会永远停留在某种状态,随着时间的流转与情境的转换,必然打破旧制度的均衡,产生新制度与新政策。历史制度主义对这种制度与政策从稳定到变迁的变化描述成稳定—间断—平衡的内在逻辑。对此,克劳斯那提出了间断—平衡模型,即“制度在经过一段时间的稳定后,会被周期性的危机所打断,产生突发性的制度变迁,此后, 制度再次进入平衡状态”[3]144。

(三)历史制度主义对于政策演化研究的方法论建构

政策科学的发展与制度研究之间是彼此相互促进、相互支持的。虽然两个领域曾经存在竞争性关系,但是20世纪80年代制度研究的回归,使得政策演化研究的发展出现新路向与新工具。历史制度主义的方法论研究对于政策演化研究启示主要体现在宏观、中观、微观三个维度。宏观层面上,历史制度主义采用案例分析的方法进行研究,同时又注重理论的建构。而对于政策演化研究而言,历史制度主义则更加注重价值在历史进程的特殊性,强调价值的环境适应性。

三、本研究的分析框架构建

历史制度主义的理论语言中,行为者是在特定、嵌入制度的组织体系下行动,行为者既是制度的生产者,又受到制度的限定与约束。结构塑造行动,行动映射结构。即制度是行动网络体系中可相互转化的双重变量,依据情境在自变量与因变量间往复切换。这个情境所指称的就是制度环境或脉络(structual contexts)。伊默古特(Immergut,1998)认为这种情境不是决定行为,只是提供一套完整的结构体系,约束或者扭曲政治行为,并且这些制度体系间也交相呼应,通过结构化的行动对结构产生影响。同时,渐进性的政策变化,是政策参与主体间在制度脉络中依据自身所处的权力位置而进行的博弈性选择的结果。并且在政策制定话语体系中,纲领性政策精英凭借自身的信息优势和对制度模糊性的解释,将自身的偏好与价值最大限度地注入政策内容,理论在这个过程中发挥了举足轻重的作用。这些与制度密切关联的内容与要素,在我们认识、翻译与转录美国农业环境政策演化过程中,需要构建解释性框架予以解析。

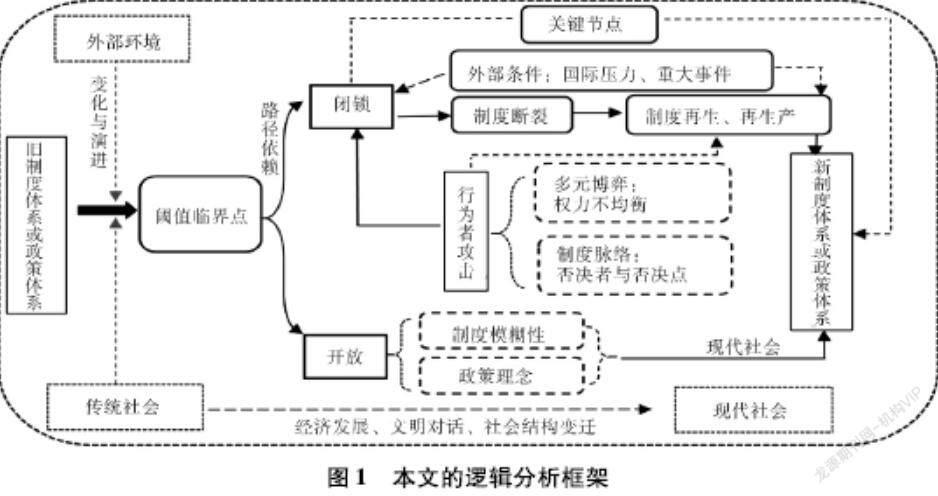

那么,就历史制度主义中关于结构与行为关系理论,本研究试图构建理论分析框架,详细的逻辑结构图如下所示:

(一)路径依赖与制度变迁:闭锁与开放

历史制度主义将历史进程的发展纳入理论分析视野中,认为一种制度一旦进入组织体系,随着其运行时间的耗费,变更成本会持续抬高,进而步入持续稳定的发展阶段,如果没有重大历史事件发生,便不会产生制度变迁。这样的状态被称为路径依赖。同时,在起初制度产生时,权力不平衡导致的制度偏好倾向的差异,使得占据优势地位的权力集团不断扩大其在社会政治、经济等领域中的资源分配权,由此带来制度实施的报酬递增效应,这进一步强化了制度的路径依赖预期。莫(Moe,1990)基于这个观点解释了制度粘性问题,他认为制度一旦形成不易改变,是设计者基于自身的偏好而有意而为[4]。

因此,路径依赖理论是对嵌入的制度在偏好形成过程中解释了制度为何稳定的问题。但是对于制度变迁的理论解释,路径依赖却无法给出充分的回应。对此,就需要历史制度主义从制度开放的维度阐发制度变迁的机理。

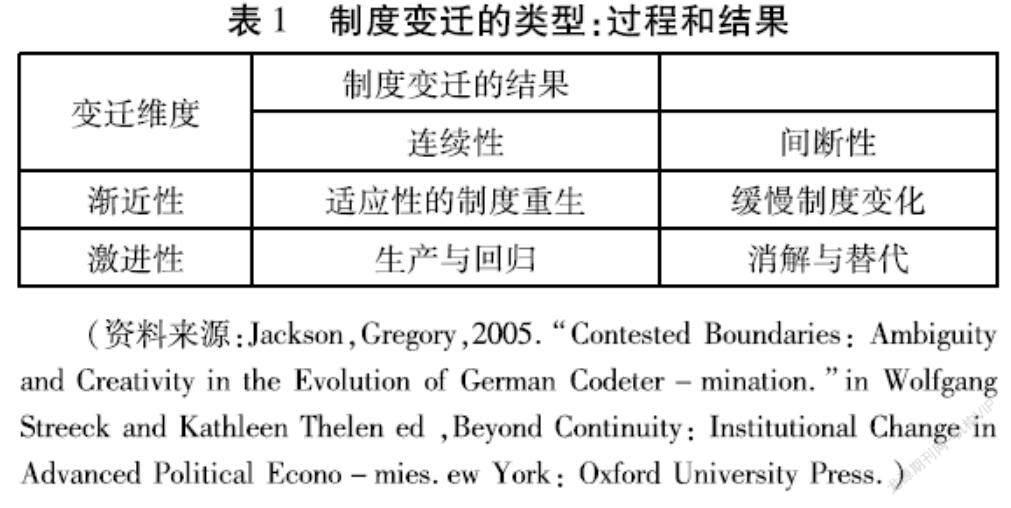

早期历史制度主义对于制度变迁理论的解释,主要关注外部条件的变化对组织结构和制度造成的冲击,即重大事件发生使得制度发生根本性变化,发生的时点称之为关键点。科拉思纳(Krasner,1984)将这种情况称之为断裂均衡(punctuated equilibrium)。并且,历史制度主义认为制度变迁的很多结果是非意图性和偶然性,更多突出现实的复杂性和目的性,“即就算是为了维持既有权力关系的不平等而建构和改变制度”[5]160。强调关键点和外部条件的变化,使得历史制度主义关于制度变迁的解释存在明显缺陷,容易陷入制度决定论的误区。直到20世纪90年代,历史制度主义对制度变迁的研究进入了渐进式制度变迁阶段,开始从组织内部寻求解释制度变迁的原因,瑟伦(Thelen,2003)在批判外部因素无法解释稳定与变化时期制度变迁的基础上,划分出四种制度变迁类型,如下图所示。

历史制度主义关于制度变迁机制的研究逐步扩展,从内生因素到外生变量都取得了很多研究成果,也进一步丰富了制度变迁理论构成与适用范围。

(二)脉络(context)与否决点:行动者的结构化影响

历史制度主义在解释政策变化时突出制度环境的重要性,而这些制度环境并不是原子化的单一制度和组织结构,是由众多网络结构的制度所构建的复合结构体,这些制度网络称之为脉络。不同制度与组织在构建中必然会产生差异,导致行动者在行为选择上的迥异,进而导致政策上的多样性。所以,解释政策变化,历史制度主义秉承“政策结果终究还是要取决于行为者对政策过程的接近可能性与接近程度,对偏好和厉害的界定,以及影响着制约行为相互作用模式的宏观模式”[6]46的分析思维,关注脉络在政策分析中价值塑造和行动的重要性。

在脉络网络行动中,历史制度主义又提出了一个重要的政策分析概念——否决点(veto point)。伊默古特(Immergut,1998)认为一项政策的达成并非是一蹴而就,而是需要一系列的决策才能完成。那么,在这一系列的决策过程中,利益集团与政治势力拥有对这些政策能否达成做出判断的机会,这被称为“否决点”。制度脉络中否决点的数量、所处地位,将影响政策制定参与者的影响力、战略和政策体系下的重要内容形成。

(三)模糊性与理念的双维构面:政策变迁的影响要素

历史制度主义在解释渐近性的政策变迁经常使用政策模糊性的概念。所谓政策模糊性就是指制度界定的对象、范围或内容存在未明确的模糊性部分。现存体系下的政策挑战者因其力量的薄弱,努力通过政策模糊性来寻求对当下制度的曲解、消解或破壞,使政策的使能和效果朝着有利于自身的方向发展。组织框架下众多行动主体,恰恰通过政策的模糊性,在政策的“规则、解释、执行”罅隙中,竭力获得政策变迁的增量疆域。并且“规则越模糊,规则在操作过程中面临的情形越复杂,那么政策发生变化或者被扭曲的可能性也就越大,反之则反。”[7]78

政策模糊性促成了政策变化的一个特殊的变量要素。同时,在历史制度主义的理论体系中,对于政策形成过程却存在众多不确定性的可能,特别是制度内部的组织活动对于政策形成的解释存在争议,而理念的出现为这个问题提供了新的分析路径。虽然关于理念的概念尚未形成统一认识,不同学者在解释相关问题时采用选择性界定,但是理念是非正式制度这一点是没有争议的。并且理念在政策变迁过程中,可以通过框架构建被政治精英集团应用于政策议题设定、诠释政策原因,为应对危机采取对策,进而减少不确定性提供操作化工具。当然,政治精英所推动的政策变迁的核心目的是为获得合法性权威而展开竞争,理念在被他们使用过程中不是被动存在的,而是持续地被政策参与者和决策集团进行建构和加工。理念的内容要与公众对政策议题的需求达成一致,才能最终得到社会公众的认可与支持。

四、历史制度主义对美国农业环境保护政策演化的检视

美国农业环境保护政策演化是一个复杂长期的历史过程,特别是美国的农业环境政策并未形成专门的政策法规,而是分散于农业、环境、化工及食品等法律文本内容中。影响因素包括农业生产的复杂性、农业污染的特殊性、农业行动主体的多元性等。那么,基于上述分析框架,本研究试图展开历史制度主义视域下美国农业环境演化的逻辑与过程。

(一)美国农业环保政策体系中的集团博弈:路径依赖与制度阈值突破

美国的政策体系中,利益集团是具有特定意义的活动群体,他们是美国民主政治活动中不可或缺的重要组成部分。历史制度主义虽然批判了多元主义理论体系中政策的达成是制度网络中利益集团博弈的观点,但是历史制度主义坚持制度会影响甚至塑造组织内成员的价值偏好,并且政策演化往往不是理性行动者利益最大化的结果,而是基于特定制度情境下和偶然性事件的历史性演进的结果。那么,在美国农业环境保护的政策制定过程中,具有较大影响力的利益集团对于政策的影响是在特定的环境变量下触发了旧有制度变迁的阈值,进而生产出新政策结果。

制度变迁过程中,路径依赖效应的持续锁定会使得变革成本高企,并且制度体系中的行动者构筑的制度设置,使其权力不平衡强化了现有制度体系下的价值偏好,因此突破制度变革的阈值,取决于现有制度体系下行动者的价值偏好。当众多行动者的偏好聚合释放出的能量触碰到制度变革的临界点时,现有制度的变革就成为利益受损方理性行动的必然诉求。

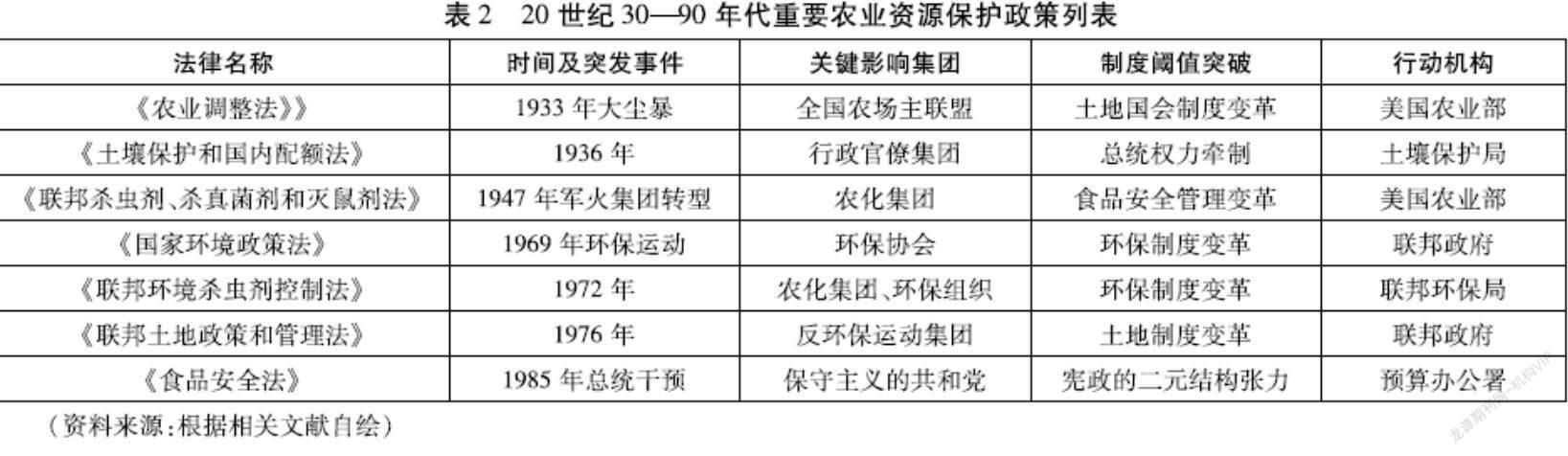

美国农业环境保护政策从20世纪30年代开端,到20世纪90年代,具有影响力的变化都契合这样的行动逻辑。本研究将这一历史时期美国农业环境保护政策体系中具有重要影响力的政策变化予以梳理,以表格的形式呈现出来(如表2所示)。

制度路径依赖的强大报酬递增效应引发政策持续的适应性调整。而在政策持续性调整过程中,相关利益集团都试图发挥各自的影响力,通过接近权力核心来维持并获得更多、更大的利益分配。美国农业资源保护政策肇始于20世纪30年代,这个历史时期恰逢美国农业土地分配政策调整后续阶段以及美国国会议员选举制度变革。

首先是土地分配制度的路径依赖效应。19世纪中叶,以《宅地法》为核心所推进的美国公共土地私有化进程中,西部区域和大平原地带因其歧视性的条款使得该区域被大量的东部资本财团所控制。“特别是1880年以后这些财阀和利益团体滥用‘变通条款,农场主们把条款看作是低价获得有价值土壤的捷径,使得大片土地落入大牧场主之手”[8]64。同时,他们利用联邦政府实行多年的宽松和放任的土地政策,对土壤进行不计后果的耕种与开发,无所顾忌地攫取更多的超额利润,这也进一步使得东部的财阀集团维护美国联邦政府的土地分配政策,使制度的路径依赖持续发挥影响。同时通过游说、支持代言人等活动,使得这些区域的土地资源被掠夺式开发,最终引发了历史上著名的“大尘暴”事件,导致公众与社会的强烈抗议,迫使政府在1933年的《工业复兴法》《农业调整法》、1934年的《泰勒放牧法》中增加土壤保护的相关条款。此时,美国农业环境保护打破旧有制度阈值,迎来新政策的产生。虽然原有的制度阈值被突破,但此后的近50年时间里,间断性的制度变迁被连续性的制度性再生产所替代,美国农业土地保护政策进入另一个路径依赖阶段,即稳定—间断—平衡的制度變化周期。

此外,通过对1933年以来美国农业环境保护相关法律条款的梳理,直到1985年的《食品安全法》“一揽子”农业资源保护政策出台,这些农业土地保护政策都是联邦政府、农场主集团、行政官僚集团、农化集团为了各自利益最大化进行博弈的副产品,联邦政府没有出台真正意义上的水土保持法案。由此可见,制度或政策是利益分配冲突的副产品,而不是追求集体层面的特定利益的结果。例如,联邦政府为了缓解1929年的经济危机,以解决民众就业为核心目的而组建的民间资源保护队,只是辅助性地进行土壤保护工作;为了提高农业价格水平而出台的1936年、1938年、1946年《农业调整法》,主要动力是进行农业价格设定的补贴细则,土壤保护条款只是点缀性增补;二战后军火商集团为转移过剩产能,而瞄准了利润惊人、前景广阔的农业杀虫、化肥等农化科技领域,尽管联邦政府出台了1947年《联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法》等法律,也只是监管这些农业科技企业的实施准则与相关标准,并未有关于农业科技环保的相关要求,这也使得 “美国农业化肥用量从1945年到1965年期间由171.8万吨增加到847.4吨,杀虫剂的使用量从1947年的1.24亿磅增加到1936年的6.38亿磅,翻了近5倍”[9]332。并且在之后关于此法的多次修订过程中也一直未增加关于农药、化肥危害和保护公众的内容,其根本原因是主导该法案的核心行动者是美国农业部和农业化工利益集团的政治势力。由此可见,美国的农业环境保护政策在旧有制度路径锁定期间的边缘性地位,使得其政策价值与政策效果被大幅弱化,进而引发20世纪60年代席卷全国的声势浩大、影响深远的环保运动。

因此,在20世纪30年代农业环境保护政策出台前,土地分配政策的路径依赖持续锁定多年,同时叠加20世纪30年代的经济危机、大尘暴、20世纪60年代《寂静的春天》的社会舆论等外部性突发事件使得农业环境保护的新政策产生,突破此前土地分配制度阈值。虽然此后的政策法律成为国家治理农业环境保护的重要工具,但是从20世纪30年代到20世纪80年代的政策调整却未有实质性突破,这也是政策制定后农场主集团、农化集团、环保集团、联邦政府在土壤补贴、公共利益、党派利益、特殊集团利益博弈所产生的渐近性调整的报酬递增的路径依赖效应所导致。同时,因公共利益在这些博弈中的扭曲与弱化,强势利益集团(农化企业、大农场主)通过影响核心决策集团的权力不均衡,利用现有政策向自身倾斜的便利,进一步强化了当时美国农业环保政策的渐近性调整趋势,这也契合历史制度主义解释制度变迁过程中认定的“制度一旦形成就会使得利益者的谈判力变得更强,随之制度又得到进一步的加强”[1]71的判断。

国会议员选举制度变化导致农业利益集团获得接近政策影响的机会。20世纪30年代受进步主义运动的影响,美国的两党政治制度也发生了重大变化。此前国会议员的政党恩赐制度发生了根本性逆转,新成立国会议员的选举委员会,多数党领袖的决定性影响力被极大削弱,议员在以往选举上的确定性变得不稳定。这种制度结构上的变化,也使得农场主利益集团迎来并获得接近政治权力核心的重要时机。众议员要想在国会两年一次的改选中获得连任,必须寻求利益集团的信息资源和选举支持,而中西部的农业利益集团在这样的历史机遇下,在20世纪20年代之后,接近并俘获中西部的国会议员,与之建立了旷日持久的同盟关系(从20世纪30年代持续到20世纪60年代)。在20世纪30年代的中西部农业危机中,美国联邦政府出台大量的农业立法与政策,农业土壤保护政策便是这一历史时期国会议员选举制度变迁的边缘性产物。将其称为边缘性政策,是因为中西部农场主集团的核心目的是农产品价格的变化与联邦政府的补贴政策密切关联,而国会议员恰恰以这样的政策倾斜来争取中西部农场主集团在他们选举或连任上的支持。土地的退化和沙漠化那些问题便如汉森所说的那样:“看吧,这些贪婪的鬼佬们,他们才不会在乎远离他们政治生命的那些哭泣的土地与草皮。”[10]78

(二)美国农业环保政策体系中的否决行为:制度性否决嵌入的利益否决

历史制度主义的否决点理论就政策网络的演化具有很好的解释力。这一观点的核心内容是,政策变迁的重要影响便是分布于制度体系中错综复杂的“否决点”、“否决者”以及相应的否决行动。所谓否决者,是指“当改变现状时,那些可以针对现状改变表示同意与否的行为者”[11]36-37。所谓否决点,指的是在制定政策的过程中,相关的行为者联盟可以阻止通过一项特定的立法[12]57。而这个否决体系的决定性要素是由宪法、政治制度和党派制度所构成。

那么,依据George Tsebelis(2002)教授的分类方法,由宪法界定并赋予的否决权则称之为制度性否决,而在政策形成过程中,制度性否决行动者之间会形成政治博弈,这会进一步导致不同的利益联盟甚至党派的形成,影响政策制定与执行,这就是党派否决联盟或利益否决联盟。美国的民主政体是以权力制约、制衡为原则的政治体制,这使得联邦权力中的总统、国会和司法部门在各自权力行使的制度体系下,充分行使维护各自利益或者潜在影响利益的政策内容,否决行为是美国政治体制中的显著特征之一。

那么在美国近60年的农业政策演化过程中,美国特有的政治制度结构发挥的否决作用,对于更深刻地认知制度结构、行为之间的关系则更有洞见。

首先,总统与国会之间相互牵制的制定性否决。自20世纪30年代启动的美国农业环境保护政策,否决行为便持续存在于美国的农业环境政策制定与实施过程中。1933年《农业调整法》中规定了关于保护土壤的相关条款,结果1936年美国联邦最高法院实施否决权,宣布1933年《农业调整法》无效。其原因是法院认定向特定人员征收的税收,补贴给小农场主是不符合宪法条款中保护所有公民合法财产的规定,转而又重新制定了《土壤保护和作物耕种法》;1938年富兰克林·罗斯福在国会提出关于农民补贴的提案,这些资金主要用于补偿退耕土地,结果被他予以否决,其原因是补贴条款的金额大幅度提升,导致联邦预算超出预期,进而损害政府利益。此外,关于总统否决国会立法的还涉及5项内容,具体见表3。下面的图谱显示美国历届总统在否决立法领域的分布状况,其中关于农业环境资源保护的达6项之多。通过梳理这6项内容,可以发现总统否决的出发点是为了个人政治动机的达到2项,占比接近33.3%;为了联邦政府利益否决的为2项,达到33.3%;为了社会公众利益的1项,占比14.2%,受党派政治影响的为1项,占比接近14.2%。同时,在国会否决方面,1949年以美国第79届众议院议会议长萨缪尔·托利弗·雷伯恩代表的民主党,否决了时任总统哈利·S·杜鲁门提出的关于政府严格杀虫剂的实施标准和危害的提案;1958年国会又否决了时任美国总统德怀特·D·艾森豪威尔提出的关于农业水资源治理的提案。

这些案例和历史进程中的否决事件表明,在美国的制度否决网络中,就农业资源保护政策而言,从总统与国会的关系而言,总统试图超越国会,运用行政命令的工具来实现自己的农业资源保护政策诉求,其本质目的是提高行政效率,履行工作职责,但这并不意味着总统在国会中的提案得不到支持。同时,总统行使立法否决权通常是寻求自我保护,并且一经启动便具有强大的威慑力,此时,国会企图绕开总统强行获得立法便具有极大的挑战性。同理,如果想要获得国会的同意,支持自身的提案,那又是另一种情形了。因为就这个否决权的相互影响问题,总统只有建议的权力,但没有强制的权力。同时,在农业环境保护政策的制度性否决行动过程中,总统与国会基本保持平衡,其制度根源在于双方都试图维持政治体制的平衡,特别是在重大农业环境问题上,双方更倾向于合作而获得民众的支持。

其次,除了制度性否决行动,还有涉及利益集团联盟或党派否决行动。美国民主政治体制下,不同的社会群体有不同的利益诉求。联邦宪法也明确为这些利益诉求设置了表达、沟通和实现的通道,利益集团便是最为显著的利益行动载体。这些农业利益相关集团在行使所谓的否决权过程中,并非脱嵌于美国的政治制度,而是通过装载于制度结构下的多种形式嵌入制度性否决行为当中去,其行动逻辑如图3。这种形式的影响力在美国农业政策制定过程中可以得到充分的显现。

最后,通过对20世纪30年代到20世纪90年代美国农业利益集团的梳理,在农业环境保护政策演化中具有否决性影响力的利益集团主要有:全国美国农场主联盟、美国农业联合会、全国农场主组织、美国农业运动、美国环保协会、农业发展理事会(属于农化集团)、美国反环保集团。虽然这些利益集团组织是基于经济利益而缔结的行动联盟,但是在农业环境政策的制度、执行以及政策评估领域却具有类似政治组织的否决性作用。尽管他们不是正式政治制度体系下的组织构成,却镶嵌在政治制度体系内,在幕后发挥否决作用。而否决行为的发生其根本原因还是在于这些利益集团各自目标的冲突,使得彼此都期望在政府的政策网络中进行组织防御,维持甚至超越竞争对手的否决性收益。这些利益集团的否决性运行机制包括:

1. 集团成员嵌入,通过正式政治组织在制度性否决中发挥作用

农业利益集团中的组织成员身份是多元形态的,即本身属于利益集团的成员,也可能属于其他利益集团,甚至是国会议员,这就使得利益集团获得了进入制度性否决的通道,在国会中发挥否决作用。例如,美国农业联合会在1933年到1934年的“农业集团”发展顶峰时期,该集团的成员中包括了1/4的参议员(14名共和党人和10名民主党人)。而且集团当中的很多成员包括承包商、州和地方官员、前政府官员。1945年来自密苏里的代表威廉·M·怀廷顿在参议员委员会面对来自密苏里河流域管理局的环保提议时,他不仅作为国会议员和众议院河流委员会的主席发言进行反对,而且也作为全国农业联盟委员会河流防洪控制的副主席进行这一提议辩论。这些具有政治制度组织内正式身份的利益集团成员,就是在国会当中的代言人,能够更好地行使制度否决权,为竞争性的集团活动提供诸多便利。

2. 专业化的信息嵌入,为政策否决提供必要评估参照

政策制定过程中,政府需要就政策的相关内容进行必要的计算与评价,特别是随着社会复杂度的持续增加,政府面临信息不足的状况。而政府之外大量的专业性集团掌握着充分的信息与技术,可以就政府决策的各个维度提供大量相关信息,这就为利益集团进行否决性行为带来机会与可能。美国农业环境保护政策过程中利益集团的否决行为也符合这样的路径。在20世纪60年代的环保运动中,美国环保协会通过集团中的218名农业、水资源、食品安全、化工生产、生态系统的资深专家,对当时美国持续了近30年的杀虫剂法案进行了否决性修改,最终使得1976年涵盖了人体健康、毒性危害、生产标准、食品安全等全方位的环保性法律得以通过。

3. 适时的舆论嵌入,成为政府制度性否决的外部压力

在美国的政治制度体系下,任何一个利益集团都会对公共舆论特别关注,因为通过舆论宣传和引导,会在一些重大的突发性事件中获得意外的否决性机会,突破旧有的政策制定框架限制,进而赢得竞争性优势或直接获得相关的制度性收益。美国农业环境保护政策的演化进程中,利益集团的舆论嵌入屡见不鲜。在20世纪30年代的“大尘暴”事件中,美国农场主协会就通过专门的报刊发表了关于“大尘暴”成因的解释,强调是极端天气和联邦政府的政策导致这种累积性生态災难的发生。这种舆论引导使得国会在1936年的《农业调整法》补贴条款中加大了对土地休耕的补贴,否决了之前的条款内容,进而使得大农场主集团收益;20世纪60年代,R·卡逊的小说《寂静的春天》引发了美国全社会对于杀虫剂安全性的大讨论,并直接导致了席卷全国的保护运动。环保协会则通过自身专门的游说组织和信息优势,引导舆论,发动社会公众持续向政府抗议其在杀虫剂问题上的懈怠与失职,最终使得联邦政府迫于社会公众对农业安全的强大压力,出台了严格修订的1976年《联邦环境杀虫剂控制法》。环保组织在此次多个利益集团的博弈中,通过舆论嵌入,达成公共利益取向的组织价值目标。

在历史制度主义的否决点理论中,美国农业环境保护政策中的制度性否决行为居于主导地位,拥有强大的正式制度程序和规范,但是利益集团中的嵌入性使得利益集团的否决行为也在政策议题、政策形成与执行等诸多环节获得结构性机会,维持其竞争性优势或者意外获益的结果。

(三)美国农业环保政策体系中的理念阐释:政策变迁的催化剂

历史制度主义在解释政策变迁过程中,强调外部事件的影响,并指出制度的否决性结构也会促使政策演化,但是这种阐释还不足以解释渐近性政策变迁的发生机理,于是歷史制度主义的研究者将目光聚集到理念在政策演化中的作用和价值,即将制度对行为的形塑和权力关系融进理念的功能当中,而且特定理念只有在特定的制度体系下才会成为制度变迁的主要因素。这种理念会诱发政策要素的重新排列组合,成为政策变迁的催化剂,进而推动政策演化。

那么在美国农业环境保护政策的渐近性演化中,理念的诠释与运用能够充分回应这种历时性的政策变迁。

首先,纲领性精英的理念加工与装载,将其引入政策议题并促成政策生成。詹尼斯与斯迈尔(Genisey&Smyrl,2008)指出政策精英在政策变迁中具有特殊的地位,因为正是他们围绕获得合法性权威展开了竞争。为确保在竞争中的优势地位,政策精英需要不断进行熊彼特式的“创造性破坏性”创新,即使没有民众的真实需求和环境的变化,政策也时常发生变化,由此政策变迁才得以发生。这种政治竞争也不是发生在虚无的政治空间中,而是通过具体问题的认识和规范框架,通过理念的耦合来释放出政策内容,包括政策议题的引入和社会公众情绪的调动与迎合。

那么,美国农业环境政策的演化中,总统作为精英性集团的代表性人物,面临党派的竞争和连任的政治需求,在政策变迁中便运用了大量环保理念来开启农业环境持续而稳定的演化。从20世纪30年代开始,时任美国总统富兰克林·罗斯福强调功利性的资源保护理念,通过舆论向相关利益集团(农场主集团、小农生产者)宣传保护土壤所带来的经济收益和社会效益,而且适时地将“大尘暴事件”中社会公众对环境资源的关注进行充分诠释,赢得各个利益集团的支持,获得引入政策议题的良好时机,最终在其任期内通过一系列法律(《农业调整法1933》《泰勒放牧法》)和建立组织机构(民间资源保护队、田纳西流域管理局),奠定了美国农业环境治理的制度与组织基础,而这种由政策精英主导的环保理念一直被此后的美国总统所倡导,并推行到农业环境保护政策执行过程中,使得20世纪30年代到20世纪60年代的农业环境保护政策保持了连续性和稳定性。

其次,理念的更新成为农业环境保护政策变迁的催化剂。20世纪30年代到20世纪60年代,对于环保理念的加工与构建,是由精英政策集团实施完成的。但是,这种理念也是需要根据环境的改变和制度结构的调整不断更新与变化的,进而引发政策的变迁。20世纪60年代,随着化工科技水平的持续进步和社会公众知识的积累,公众对于农业环境安全的关注超越了以往任何时期,功利性的环境保护理念已经与时代需求相背离,生态环境保护理念开始兴起。在1959年总统选举中胜出的民主党,其施政纲领便是“在资源保护方面的全面突破”[12]57。全新的环境保护理念被当时的肯尼迪总统进行重新编译与加工,成立专门的环境与资源委员会,并要求技术专家进行生态环保知识传播与扩散。此后的总统继任者林登·约翰进一步将环保理念进行更新与完善,提出了人文生态主义环保理念,并于1965年出台了涉及农业环境保护的《水质量法》,并在20世纪60年代的环保运动中对杀虫剂管制进行了颠覆式的更新与修订,出台了1972年《联邦环境杀虫剂控制法》。关于农业环境的保护政策在环保理念更新的引导下发生了根本性变迁。

最后,理念的模糊性阐释会导致反叛性的政策变迁。在精英政策集团进行理念阐发与诠释的过程中,对其模糊性的解释是一种较为常见的政治策略或手段,即当现有的政策内容与精英集团的目标取向相背离或者冲突的时候,对理念的阐发通常采用模糊的、倾向性的内容,进而保持或维护现有政策所带来的稳定收益,但是当现有的平衡被外部事件打破的时候,反叛性的政策变迁随之发生。所谓反叛性的政策变迁是指对现有政策核心内容的修改或去除。这种反叛性的政策变迁在20世纪80年代到20世纪90年代美国农业环境的政府监管政策调整中得到清晰的呈现。1981年新任的共和党人同时也是保守主义精英集团的代理人罗纳德·里根上台执政。里根采取了反环保主义政策的价值取向,其行动核心是运用自由主义的经济理念模糊甚至批判过去苛刻的环境政策,农业环境政策也受到巨大影响。“在缩小政府规模、放松管制的招牌下,两院中的共和党势力发动了一场旨在削弱过去几十年间构建的联邦环保制度基础的‘革命,通过审核管制法规、削减环保项目和资金等措施,他们冲击了环保制度的基础”[13],这使得在里根政府时期,美国农业环境保护政策遭受到反叛性的政策变迁,出现政策倒退。但是,环境保护是人类共同的追求,随后克林顿政府纠正了里根时期的反环保主义政策,农业环境保护重回正轨,并取得了良好的政策效应。

基于历史制度主义的分析视角,美国农业环境保护政策的产生是多个利益集团在政策网络下不断博弈产生的均衡性结果,并非是政策最优化的选择。而且政策一旦实施,就产生强大的路径依赖效应,20世纪30年代到20世纪60年代便是新政策产生后的路径依赖时期。这一阶段功利性保护政策理念与实施路径未发生显著调整,但是政策变迁过程中,外部因素的影响具有显著的扰乱作用,包括“大尘暴事件”、“寂静的春天”、环保运动和反环保运动等,使得政策精英集团调整农业环境政策理念,由功利性保护理念转向生态环保理念,农业环境保护政策真正迎来全新的发展空间,由此也奠定了美国现今农业环境治理的理论基础、政策基础与法律基础。

参考文献:

[1]〔韩〕河连燮. 制度分析:理论与争议(第二版)[M]. 北京:中国人民大学出版社,2014.

[2]刘圣中. 理念与制度变迁:历史制度主义的理念研究[J]. 复旦公共行政评论, 2010(6):82.

[3]庄德水. 论历史制度主义对政策研究的三重意义[J]. 理论探讨,2008(5):144.

[4]Moe, Terry M. Political institutions the Neglected Side of the Story[J]. Journal of Law Economic,and organization,1990(1).

[5]马得勇. 历史制度主义的渐进性制度变迁理论:兼论其在中国的适用性[J]. 经济社会体制比较,2018(5):160.

[6]〔美〕保罗·皮尔逊.时间中的政治:历史、制度与社会分析[M].南京:江苏人民出版社,2013:46.

[7]Streeck, Wolf gang.“Epilogue Comparative-Historical Analysis: Past, Present, Future.”in James M-ahoney and Kathleen Thelen ed.Advances in Comparative Historical Analysis[M].New York: Cambridge University Press,2015:78.

[8]徐更生. 美国农业政策[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1991:164.

[9]〔美〕J.T.施莱贝克尔.美国农业史[M].高田,等译.北京:农业出版社, 1981: 332 .

[10]John Mark Hansen .Gaining Access: Congress and the Farm Lobby, 1919–1981[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1991:78-80.

[11]George Tsebelis, veto player: How political institutions works, Princeton[M]. N.J: Princeton University Press,2002:36-37.

[12]騰海键.环境政治史下的美国《1972 年联邦环境杀虫剂控制法》[J]. 环境史,2018(5):57.

[13]腾海键. 简论美国104届国会的“反环境”政策[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2010(5).

[责任编辑、校对:叶慧娟]