中国三大城市群流动人口集聚的空间格局与机制

2021-12-08盛亦男杨旭宇

盛亦男 杨旭宇

摘 要:利用重心模型、社会网络分析与空间滞后模型等方法,分析京津冀、长三角、珠三角城市群流动人口集聚的空间格局与影响机制。研究发现,三大城市群流动人口规模持续增长,但流动人口规模和密度的增长速度均有所放缓;流动人口重心向经济发达与人口高度集聚城市移动,与常住人口重心逐渐接近;京津冀、长三角与珠三角城市群流动人口的社会网络日益密集,内部结构分别呈双核分布稳定的星状网络、多中心发散网络与中心—外围层次结构明显的空间格局。影响机制研究发现,高房价水平、环境污染弱化了经济因素对京津冀流动人口集聚的吸引力,较高的公共服务能力与开放水平则分别促进流动人口持续向长三角、珠三角集聚。研究结论可以为不同城市群制定科学的发展规划、优化人口布局提供政策建议。

关键词:流动人口;城市群;空间集聚;人口空间格局

中图分类号:C922 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2021)06-0088-20

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.050

Abstract: Using methods such as the center of gravity model, the social network analysis and the spatial lag model, this paper analyzes the spatial pattern and the influencing mechanism of floating population agglomeration in three city clusters: BeijingTianjinHebei region, Yangtze River Delta region and Pearl River Delta. Our findings suggest that the scale of floating population in the three major city clusters continued to grow, but the growth rate of both the size and density of the floating population has slowed down. In addition, we find that the gravity center of the floating population moved to economically developed and highly populated cities, and approached the gravity center of permanent resident population gradually. The social network structure of three city clusters is increasingly dense, representing as a spatial pattern of the starshaped, multicenter divergent and centerperipheral hierarchical structure network, respectively. The influencing mechanism results show that high housing price and environmental pollution have weakened the attractiveness of economic factors to the floating population agglomeration in the BeijingTianjinHebei region, while higher public service and openingup have attracted the floating population to continue to flow into the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta, respectively. The results provide policy suggestions for different urban clusters to make scientific development plans and optimize population distribution.

Keywords:floating population;city clusters;spatial agglomeration;population spatial pattern

一、引言

隨着城市不断发展,中心城市和若干不同规模、类型和等级的城市共同组成了空间组织紧凑、经济联系紧密的城市群,这类城市通过交通、网络、通信等基础设施建设加速了资金、物流和人才的紧密连接和流动[1-2]。多城市集合的城市群结构体系将是未来承载中国经济、人口集聚的主要地域形态。以劳动力为主体的流动人口将持续向城市群流动,并通过流动人口的集聚趋势与空间分布影响着不同城市群的经济增长和未来城镇化态势。京津冀、长三角和珠三角城市群作为国家级城市群,是中国最主要的人口和经济集聚地。截至2020年末,三大城市群常住人口规模占全国人口总规模的45%以上,同时人均GDP约为全国人均水平的1.25倍 根据各省或直辖市统计年鉴等资料中地区生产总值计算。,是中国未来重要的人口集聚载体和经济增长引擎。那么,三大城市群流动人口集聚的空间格局具有怎样的特征,是否存在明显的差异?随时间发展,三大城市群流动人口集聚的空间格局是否发生了变化?影响城市群流动人口集聚的空间格局的机制是否存在差异?对上述问题进行研究,可以在中国人口增长态势即将进入拐点的背景下,进一步探索城市群人口空间分布、迁移流动的客观规律,为不同城市群制定科学的发展规划、实现城市群流动人口空间格局优化提供科学依据和定量支持。

本文以京津冀、长三角、珠三角城市群作为研究区域,基于2000年、2010年和2015年共三个年份的流动人口规模与密度数据,利用重心模型、空间自相关与社会网络分析等方法系统分析三大城市群45个地级及以上城市流动人口集聚的空间格局与差异,应用空间计量模型定量分析城市群流动人口集聚的机制。文章的贡献在于:通过时期的视角,分析城市群的流动人口集聚效应和趋势的最新变动,总结不同城市群流动人口集聚的规律与趋势;通过重心模型、空间自相关、社会网络等方法,比较三大城市群流动人口集聚格局的差异;通过空间计量分析影响三大城市群集聚的因素差异,其研究结果可以为不同城市实行差异化政策,进一步提升城市群规划水平提供数据支持和理论参考。

二、文献综述

根据新经济地理学理论,大城市激烈的竞争环境会对劳动力进行筛选,与此同时,劳动力也会根据流入不同市场环境所获得的预期收益选择流入地,在大城市和人口高密度区域集聚[3-5]。这意味着城市群的流动人口集聚不仅受到城乡收入差距的影响,而且受到城市群结构体系中多个城市对流动人口集聚的共同作用。尽管城市间的竞争关系对流动人口集聚的影响已经受到学者们的关注,但大多局限于特大城市之间或区域之间的比较,以城市群为研究对象的分析仍需深入。

已有城市群与人口流迁相关的文献研究主要有两类。第一类研究围绕人口流迁的空间格局与时空变动态势展开探讨,研究范围可分为以全国为整体的空间尺度和以城市、城市群或地区等为主的局部空间尺度两种[6-7]。从全国空间尺度来看,城市群的人口流动的空间格局呈现聚集与地区性分散并存的态势[8-9]。张国俊等发现城市群的发展不仅扩大了流动人口空间分布的地域性差异,同时加剧了城市群内的人口分布不均衡程度[9] 。具体来说,城市群以及城市群中心城市的人口集聚程度增加[10] ,呈现出明显的核心—边缘的人口流动空间格局[11-12]。城市群体系,如城市行政级别、中心与外围城市的分布使得流动人口分布格局呈现了差异[10-12]。潘竞虎和赖建波 指出,中国部分城市群在发展过程中出现了高层中心城市主导作用较强(如京津冀城市群的北京)的现象,引致了区域内人口集聚的不平衡性加剧[13] 。可见,流动人口集聚的空间演变与城市群分布、发展与城市等级层次密切关联。一些研究则关注于不同城市群的流动人口集聚格局,总体来看,京津冀、珠三角和长三角城市群仍是流动人口集聚的主要方向[14] 。京津冀城市群在三大城市群中的集聚水平相对较弱[15-16],流动人口网络经历了“双核心”集聚向多中心网络化的转变[17] ,而且超大城市对流动人口呈现高集聚力,使城市群人口集聚的极化现象与人口不平衡性加剧[18] ,内部差异明显。珠三角呈现“双核心”极化[16] ,并逐漸由广州深圳为“双核”的空间格局向以“广深莞”为轴心的空间格局演进[19] ,而长三角城市群则呈现“单核和多核”复合、“核心—边缘”空间结构[20-21],同时人口流动和迁移网络显示出明显的等级特征[22] 。这种集聚过程的差异体现了历史基础、社会结构、产业模式和人口迁移选择的差异[23] 。

第二类研究聚焦于流动人口空间集聚的影响因素,从经济、社会、地理环境等角度进行分析。首先,经济发展水平、工资水平、就业机会与房价等经济因素会对流动人口空间集聚产生影响[24-26] 。城市空间均衡理论引入空间“异质性”视角,认为城市间人口集聚的空间分布格局源自区域间收入、生活成本和城市宜居性的差异[27] 。而较高的工资水平与城市公共服务能力是影响流动人口集聚的重要因素[28-29]。其次,户籍制度、语言文化、社会网络、社会地位等社会因素会对人口流动产生影响[30-32]。孙文凯等研究发现户籍制度改革促进流动人口集聚的作用有限[33] 。由于落户门槛等限制,一些流动人口仍会回流到欠发达地区[34] 。阿迪瑟拉(Adsera)和皮特利科娃(Pytlikova)认为劳动力倾向于在语言相近的地域范围内流动,语言包容性高的地区集聚更多的流动人口[31] 。最后,环境因素同样会影响人口流动。流出地的洪水等自然灾害冲击与气候变化会迫使人口流动[35-36],其影响程度可能与家庭的应对策略相关[36] ;此外,流入地的空气污染会对流动人口的空间集聚产生显著的负向影响[37-38]。这意味着流动人口空间集聚是经济、社会、环境等因素共同作用的结果。

以上研究十分丰富,但仍存在拓展空间。已有文献中对于流动人口空间集聚的探讨主要基于全国层面或者单一城市群或省份(直辖市)等进行分析,对多个城市群进行比较性研究、总结城市群人口集聚格局规律的研究相对较少。为此,本文将应用多次人口普查或人口抽样调查资料分析多个城市群流动人口集聚空间格局的差异与变化趋势,应用空间滞后模型分析不同城市群流动人口集聚的原因与机制,进一步丰富对城市群人口集聚格局规律的认识。

三、研究数据与研究方法

1. 研究数据与城市群范围界定

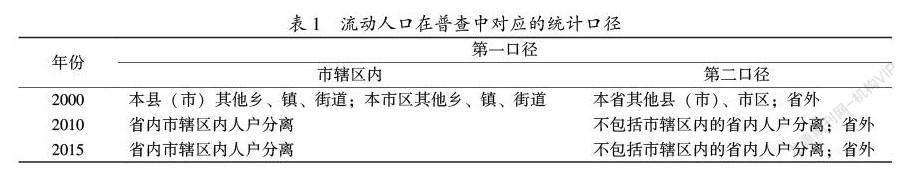

第五次人口普查以来的人口普查或1%人口抽样调查的流动人口统计口径可分为两类(见表1),其中第一口径包括市辖区范围内跨乡镇街道流动的人口、市辖区范围外的流动与省外流动人口;第二口径则不包括第一口径中所涉及的市辖区范围内跨乡镇街道流动的人口,将市辖区范围外的流动与省外流动划分为流动人口[39] 。不少文献将两种流动人口的统计口径进行了比较,大多选取第二口径,即剔除了“市辖区内人户分离人口”(市辖区范围内跨乡镇街道流动的人口)[14,39] ,故本文依据流动人口的第二口径,即将城市中市辖区范围外的流入、省外流入与居住时间超过6个月的人口作为分析对象。

四、城市群流动人口的空间分布格局

1. 城市群流动人口增长特征

我国城市群流动人口在近些年来的增长情况具有如下特征。

第一,三大城市群流动人口规模持续增长,长三角的流动人口规模居于首位。表2显示,从流动人口的增长幅度来看,京津冀、长三角和珠三角城市群的流动人口规模2000—2015年分别增加了1533.4、2864.6和1700.4万人,这意味着三大城市群对流动人口始终保持着吸引力。三大城市群集聚的流动人口规模由高到低的位序发生了改变,从珠三角、长三角、京津冀城市群改变为长三角、珠三角、京津冀城市群,可见长三角城市群的流动人口集聚规模已经在三大城市群中后来居上。

第二,三大城市群流动人口占常住人口的比例呈现明显差异。城市群流动人口占常住人口的比例由高到低分别为珠三角、长三角和京津冀城市群。珠三角城市群流动人口占常住人口比例增幅明显,到2015年达到48.5%。长三角城市群该指标呈现先升后降的趋势,在2000—2015年共增长了15.4%;京津冀城市群该指标2000—2015年增加了13.7%,从快速增长转为趋于稳定。这表明京津冀、长三角城市群流动人口集聚的态势已经相对稳定,而珠三角城市群常住人口快速增长的主要原因在于流动人口持续集聚。

第三,长三角、珠三角城市群流动人口占全国流动人口的比例有所下降。截至2015年年末,各城市群流动人口规模占全国流动人口规模的比例由高到低分别为长三角、珠三角和京津冀城市群。与2000年相比,2015年京津冀城市群的流动人口占全国流动人口的比重提高了1.4%。与京津冀城市群的变化趋势不同,长三角、珠三角城市群的流动人口占全国流动人口的比例从2000—2015年分别下降了1.4%与10.6%,整体来看,长三角城市群呈现缓慢下降趋势,珠三角城市群则由快速下降转为缓慢提升。

第四,三大城市群的流动人口规模和密度的增幅明显放缓。表3显示,与2000—2010年相比,2010—2015年京津冀、长三角与珠三角的流动人口和常住人口增速逐渐放缓。其中,长三角流动人口年均增长率的下降幅度最高,京津冀、珠三角流动人口的年均增长率虽然明显降低,但仍然高于长三角。三大城市群2000—2015年流动人口密度逐渐提升,珠三角流动人口密度远高于长三角、京津冀,显现出很强的流动人口集聚效应。

2. 城市群流动人口集聚的重心变动

利用ArcGIS软件对城市群流动人口集聚的重心变动情况进行分析,发现以下特征。

第一,京津冀城市群流动人口重心位于北京、天津、保定之间,与常住人口重心逐渐靠拢。图1显示,京津冀城市群的流动人口重心位于北京、天津、保定三个城市的中心位置,在2000—2015年先后向东北、西南方向偏移了7 km和6.1 km,从2000年的(39.34°N, 116.34°E)移动到2015年的(39.32°N, 116.40°E),总体向东南方向偏移了6.28 km。与流动人口的空间分布特征不同,常住人口重心靠近京津冀城市群中部,且持续向东北方向的北京、天津偏移,在2000—2010年,2010—2015年分别向东北方向偏移6.6 km和2.6 km,这意味着北京、天津方向城市的常住人口规模对常住人口重心的影响持续增强。流动人口与常住人口重心的距离逐渐缩短,从62.2 km下降至52.5 km,意味着城市群流动人口与常住人口的分布存在一定的空间依赖性。

第二,长三角城市群流动人口重心向人口高度集聚区域偏移。图2显示,长三角城市群流动人口与常住人口重心位于江浙交界处,是人口与经济要素高度集聚的核心区域。2000—2010年流动人口与常住人口重心向东南方向分别偏移了6.3 km与8 km,但到2015年则分别向西北和东北方向偏移。在2000至2015年,流动人口重心从(30.89°N, 120.42°E)移动到(30.90°N, 120.48°E),向东北方向共偏移6.2 km,常住人口重心向东北方向移动了3.3 km。流动人口重心与常住人口重心距离有所扩大,从34.6 km增加至37.2 km,总体上呈现稳定的人口重心变动态势。

第三,珠三角城市群的流动人口重心向西北移动,与常住人口重心逐渐靠拢,两者处于“广深莞”核心区域。图3显示,珠三角城市群的流动人口重心居于广州、东莞之间,在2000—2015年从(22.86°N, 113.58°E)移动到(22.88°N, 113.57°E),向西北方向偏移3 km,与常住人口重心逐渐靠近,流动人口与常住人口重心之间距离从22.7 km下降为16.6 km。常住人口重心向东南方向的东莞、深圳偏移,移动幅度较小。总体来看,流动人口與常住人口重心稳定于广州、深圳与东莞的三角核心区域,形成“广深莞”集聚的空间格局。

由上述分析可见,三大城市群流动人口集聚的重心变动态势存在较大差异。其中,京津冀城市群流动人口分布受城市等级影响明显,北京、天津对流动人口重心分布产生了较大的影响力,而其他城市并没有发挥明显的影响作用。长三角城市群的流动人口重心呈现相对稳定的态势,向经济发达与人口高密度区域集聚,杭州、苏州、南京和合肥对流动人口重心的影响作用日益提升。而珠三角的流动人口重心则稳定位于广州、深圳与东莞的三角核心区域,形成了“广深莞”集聚的空间格局。城市群的流动人口重心移动方向均以城市经济发达方向为主,且流动人口重心和常住人口重心逐渐接近。

3. 城市群流动人口密度的全局与局部空间自相关分析

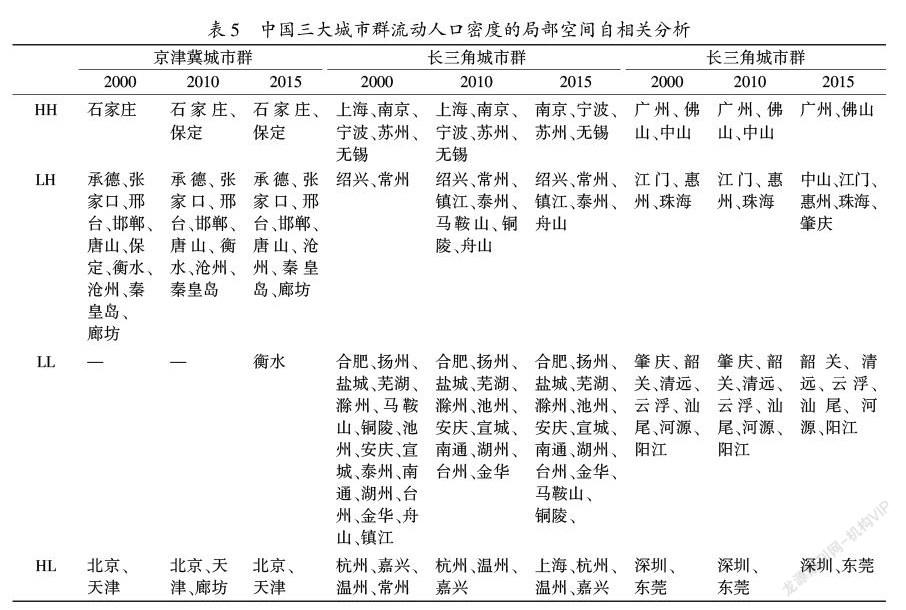

对流动人口密度进行全局Moran s I指数检验。表4显示,从时间趋势来看,长三角城市群流动人口密度的空间负相关明显下降,这意味着长三角城市群内部各城市的发展较为均衡,使流动人口在城市群内部倾向于均衡分布;而京津冀、珠三角城市群流动人口密度的空间负相关逐渐增强,且到2015年京津冀城市群流动人口密度的空间负相关高于另外两个城市群,意味着京津冀、珠三角一些城市的流动人口密度与邻近城市差异很大,这些城市对流动人口集聚的“虹吸效应”仍在加剧。

将局部Moran s I散点图分为四个象限[51] ,分别对应空间单元与邻近单元之间的四种局部空间联系形式。表5显示,京津冀城市群各象限在2000—2015年变化较大。其中,石家庄、保定主要位于第一象限(HH),代表上述流动人口高密度的城市被其他高密度的城市包围;位于第二象限(LH)的城市包括承德、张家口、邢台、邯郸等,上述城市的流动人口密度弱于周边城市;2015年仅衡水位于第三象限(LL),形成了“低—低”的集聚效应,成为城市群流动人口密度的冷点地区。北京、天津则长期位于第四象限(HL),形成了“高—低”的集聚效应,说明“双核”城市对其他城市的流动人口密度产生了抑制影响,保持着对流动人口的“虹吸效应”。

长三角城市群中各城市流动人口密度的变动存在差异,这表现为第二、三象限中的城市发生了明显的变动。其中,第一象限(HH)的城市主要有南京、宁波、苏州、无锡属于流动人口密度增长的热点城市;位于第二象限(LH)的城市主要有绍兴、常州等,上述城市流动人口集聚的能力弱于周边城市;合肥、扬州、盐城、芜湖等城市则长期位于第三象限(LL),形成了“低—低”的集聚效应,属于流动人口密度的冷点地区;杭州、嘉兴、温州等城市位于第四象限(HL),形成了“高—低”的集聚效应,而上海也在2015年进入了该象限,亦即这些城市相比周边城市拥有流动人口集聚的优势。

与京津冀、长三角相比,珠三角城市群的流动人口密度具有相对稳定的局部空间自相关特征。第一象限(HH)分布的城市主要有广州、佛山、中山,而江门、惠州、珠海均在各时期处于第二象限(LH),肇庆、韶关、清远、云浮、汕尾、河源、阳江则主要处于第三象限(LL),深圳、东莞城市位于第四象限(HL)。根据城市的地理区位、经济增长水平等因素的不同,可以将上述城市划分为两类:广州、深圳、佛山、东莞属于珠三角城市群流动人口集聚的中心城市,其余则属于外围城市。

4. 城市群流动人口集聚网络分布格局

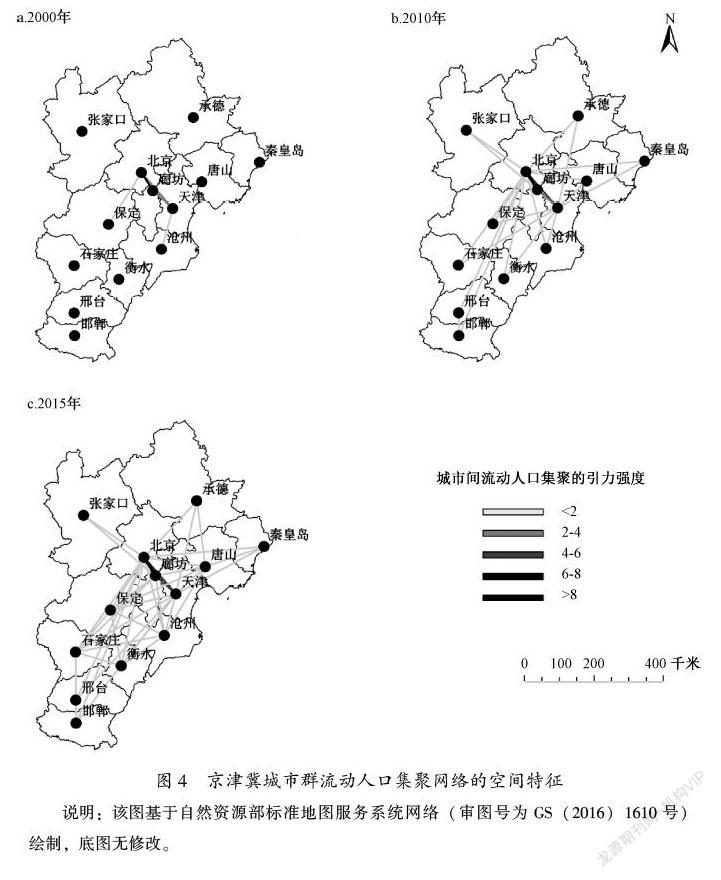

根据三大城市群各城市之间流动人口集聚引力强度的均值,选取阀值为30,分析流动人口空间集聚网络变化(见图4、图5、图6)。

第一,京津冀城市群流动人口集聚网络呈双核分布、星状格局。京津冀流动人口城市之间的联系总体上增多,趋于密集,呈“星状”发散,由北京、天津、保定至石家庄方向延展;北京及天津处于强联系状态,西南部城市之间联系逐渐趋于密集,但东北部城市相对处于弱联系状态,距离北京越远,城市之间联系数量越少。城市实际关联关系的线条数越多,则说明该城市流动人口空间集聚的网络联系越密集,强度越高。

从空间局部来看,北京、天津均为高引力强度,呈现双核集聚态势,2000—2015年,北京、天津与其他城市的流动人口集聚网络关系相对稳定,外围的张家口、承德、秦皇岛等城市之间流动人口网络关系的紧密程度并不高,这意味着各城市之间的社会经济、交通和基础设施等方面协同发展存在不足,制约了各城市间流动人口的关联程度。

第二,长三角城市群流动人口集聚网络呈多中心“网格状”分布格局,各城市的集聚程度较为均衡。长三角城市群不同年份流动人口集聚网络由以上海为核心向周边城市发散,逐渐演变为多中心发散的格局,城市之间流动人口的空间集聚联系增多,呈现“网格状”密集分布特征,形成了持续稳定的跨区域流动人口集聚网络。流动人口集聚网络变化经历了两个阶段,在2000年到2010年,流动人口集聚网络以上海为核心,上海与江苏、浙江的流动人口联系逐渐增加,集聚网络由上海分别向西北方向、西南方向发散,并以此在2010年到2015年扩散到苏州、无锡、常州、南京、杭州、宁波等多个流动人口集聚网络节点,各城市之间对流动人口的引力强度相似,较为均衡。其中,江苏省的苏州、无锡、常州位于江苏省南部,密集分布的城市便于流动人口在邻近城市间流动,推动流动人口集聚网络密集化[20] 。

流动人口集聚的网络结构与经济布局有密切关系。苏南地区的“苏、锡、常”与上海区位邻近,且滨江临海,具有经济集聚的区位优势,在20世纪80年代的乡镇企业改革和90年代的引进外资过程中经济快速增长,不同层级的城市快速发育,城市分布比较密集、发展较为均衡。浙东北的经济增长与苏南模式相近,同样是以乡镇企业改革、外向型经济为主要特征。在2010—2015年,城市之间网络联系的密度不断增强,以杭州为中心,集聚网络延伸到西南,形成了多中心网格状流动人口集聚的特征。

第三,珠三角城市群流动人口集聚网络呈现出中心、外围层次结构。珠三角城市群在珠江两侧的“广州—深圳—佛山—东莞”沿岸形成密集网络,在各个年份均形成高强度流动人口集聚引力关系,稳固占据核心区域位置。而网络核心区域以外的外围城市则处于弱联系状态,距离网络中心位置越远,城市之间联系数量越少,流动人口集聚网络呈现中心稳定、密度高,且不断向外发散的格局。从空间局部来看,2000—2010年广州、深圳、佛山、东莞之间的强联系逐渐扩展,网络密度不断增加。到2015年,以四大城市为核心的流动人口集聚网络向珠江两岸进一步拓展,但外围城市之间始终处于弱联系状态。珠三角城市群经济发展水平较高的区域集中于珠江两侧,广州、深圳、佛山、东莞的地区生产总值在珠三角城市群中长期位于前列,从2010年占城市群总GDP的72.9%增加至2020年的75.3%,而流动人口的空间集聚联系在2000—2015年也以这些城市为核心,在珠江沿岸形成密集的流动人口集聚网络。

珠三角群各城市的经济发展水平差距较大,且不同城市的人均GDP水平排序在2000—2015年没有明显变化,这是珠三角流动人口集聚网络结构较为稳定的主要原因。此外,珠三角北部地形特征以山區为主,交通基础设施的发展受到地理条件制约,不利于流动人口集聚网络的扩散。随着2019年“粤港澳大湾区”国家战略的实施,人才、物流、资金流、信息流等要素流动水平提升的潜力巨大,有助于进一步提升流动人口集聚网络的密度、加强中心与外围城市网络联系,构成强互补关系,促进经济、人口网络联系通道的优化。

五、城市群流动人口集聚空间分布格局的影响机制

1. 变量选择

本文的核心被解释变量是流动人口集聚程度,选择流动人口密度进行衡量,该变量在王桂新、尹德挺等学者的文献中也有较多应用[23,52] 。

选取的解释变量包括:①工资水平。一些研究表明城市工资水平的提高对流动人口规模具有正向促进作用[7,28] ,因此采用城市职工平均工资进行衡量。②经济增长差距。已有研究多采用GDP、人均GDP等变量衡量经济增长水平[28,53] ,与上述研究不同,为了更好地体现城市群内部各城市的经济增长差距,本文利用人均GDP(取对数)减去城市群的均值(取对数),以计算差值衡量城市群内部各个城市间的经济增长差距。③第三产业产值占比。随着产业升级,资本对劳动力的替代效应会弱化劳动力密集型产业发展,这意味着低端制造业等劳动密集型行业占比下降或向外转移将使低技能劳动力向外流动,而资本和技术密集型产业则吸引高技能人才流入城市。可见,产业结构转变将影响劳动力市场需求,进而影响劳动力集聚水平,故选择第三产业产值占比衡量产业结构。④房价水平。高房价对劳动力流动会产生明显的挤出效应[25] ,选择商品房平均销售价格衡量房价水平。⑤人均财政支出。基于蒂博特(Tiebout)“用脚投票”理论,公共服务是促进劳动力“用脚投票”的因素[20],本文选择人均财政支出衡量公共服务水平。⑥固定资产投资水平。选择人均固定资产投资衡量城市群资本集聚水平,分析资本集聚能力如何提升劳动力集聚程度。⑦对外开放程度。由于省际人口流动与区域对外开放程度密切相关[25] ,本文选择外商直接投资占城市GDP的比例来衡量城市对外开放程度。⑧互联网普及率。程名望等学者的研究表明互联网发展对中国劳动力流动具有正向影响[54] ,故本文选择国际互联网普及程度衡量互联网技术发展对劳动力集聚的影响。⑨空气污染程度。陈帅、孙伟增等指出空气污染对于流动人口选址具有显著的负向影响[37-38] ,但是也有研究发现,由于经济发展程度较高地区能够提供较好的工作岗位、医疗条件,居民对空气污染的耐受性强,劳动力仍向PM 2.5浓度较高的大城市流动[55]。本文选择城市的PM 2.5浓度衡量空气污染程度对人口集聚的影响。变量的描述性统计见表6。

2. 模型估计结果

表7报告了SLM模型回归的实证结果。结果显示,模型系数ρ显著为负,表明三大城市群内部的各个城市对邻近城市的流动人口集聚程度均存在明显的负向空间溢出效应,而且京津冀城市群流动人口集聚程度形成的负向溢出效应强于长三角和珠三角城市群。

根据表7,工资水平、经济增长差距、人均财政支出、对外开放程度、空气污染程度是影响城市群流动人口集聚的重要因素。其中,城市工资水平对三大城市群流动人口集聚均具有显著的正向影响,并且影响系数高于其他控制变量,即较高的职业工资水平在提升城市群流动人口集聚方面具有优势地位。城市群内各城市的经济增长差距对京津冀、长三角产生显著的正向作用,这意味着城市群内部各城市的经济发展差异程度是流动人口空间格局演变的重要因素,如果城市群内部经济增长差距扩大,将提升中心城市对流动人口集聚产生“激励效应”。人均财政支出对京津冀、长三角流动人口集聚产生了促进作用,意味着优质的公共服务将促使流动人口“用脚投票”来选择流入的城市。除此之外,对外开放程度对长三角、珠三角的流动人口集聚具有明显的激励效应,而空气污染对京津冀、珠三角的流动人口集聚产生了负向作用,意味着当空气质量或环境恶劣时会降低流动人口集聚水平。

产业结构、房价水平对流动人口集聚在不同城市群产生了异质性影响。与长三角不同,第三产业产值占比对京津冀、珠三角流动人口集聚具有显著的负向影响,表明长三角的产业发展在不同城市具有较好的梯度差异性和产业衔接性,第三产业的主导优势有利于吸引流动人口集聚,而京津冀、珠三角城市群中核心、边缘区域城市产业结构差异性明显,第二产业对于部分城市集聚流动人口的作用更强。与以往研究的结论不同[7,20,26] ,房价水平对不同城市群产生了异质性的影响。具体而言,房价水平对京津冀、长三角流动人口集聚产生显著的负向影响,对珠三角城市群的流动人口集聚则有正向影响,这意味着房价在不同城市群产生的影响机制和过程可能不同,高房价可以增加流动人口的居住成本从而降低人口流入城市的可能性,但是也可以通过住房带来财富效应进而吸引部分流动人口在城市集聚。

比较各变量的影响系数,发现三大城市群流动人口集聚的关键因素各不相同。高房价、环境污染弱化了经济收入对京津冀城市群流动人口集聚的吸引力,因此降低生活成本和提升城市宜居水平有利于促进流动人口集聚。提升公共服务的供给水平是促进长三角城市群流动人口集聚的关键因素,而高度对外开放则可以增强经济因素的激励效应,提升珠三角城市群流动人口的集聚水平。

除了上述因素之外,城市群发展规划与人口管理政策对流动人口分布格局产生了不容忽视的影响。在城市群发展政策层面,京津冀、长三角与珠三角城市群均出台了区域协同发展战略,从信息、交通、土地、财政、公共服务等方面打通城市群内部要素流动的障碍 可以参考《京津冀都市圈区域规划》(2010)、《京津冀协同发展规划纲要》(2015)、《长江三角洲地区区域规划》(2010)、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)》(2008)、《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》(2014)等政策文件,以及盛亦男和童玉芬、孙阳等、张耀军和王小玺等文献研究[10,15,55] 。,以吸引人才流入,促进城市发展水平提升。但是,近年来的发展过程中,城市群仍然存在外围城市对人才的吸引不足、各城市在城市群内部的功能定位还不明晰等问题。在人口管理政策方面,以2014年的国家新型城镇化规划为标志,不同人口规模的城市对流动人口形成了差异化的管理措施,大城市以及中小城市通过积分落户、居住证制度等放松落户渠道,促进外来人口在城市融入,并为人才流入打通政策渠道 如《安徽省人民政府办公厅关于推进实施流动人口居住证制度的意见》(2013)、《广东省人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》(2015)、《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》(2016)与各省或直辖市印发的《推动非户籍人口在城市落户实施方案》、《中共江苏省委关于聚力创新深化改革打造具有国际竞争力人才发展环境的意见》(2017)、《浙江省人民政府办公厅关于调整完善戶口迁移政策的通知》(2018)、《广州市引进人才入户管理办法实施细则》(2019)等政策文件。,超大城市仍然对人口总量实施着相对严格的管控政策。人口管理政策的实施虽然可以控制人口总量过快增长,但也可能引发劳动力短缺、人口老龄化快速提升等问题,因此,这类超大城市对外来人口规模调控的手段、强度等仍需进行谨慎的政策研判和动态调整,以减少对城市社会经济发展带来的不利影响。

六、结论与政策建议

本文深入分析了京津冀、长三角、珠三角城市群流动人口集聚的空间格局与差异,并对流动人口集聚的影响机制进行实证分析,得出以下结论。

首先,三大城市群流动人口规模持续增长,但流动人口规模和密度的增长速度均有所放缓。由于农村剩余劳动力供给已经进入拐点,各城市群的流动人口规模可能在未来增长放缓甚至呈逐渐下降的趋势。

其次,在城市群规划和部分城市社会经济的发展优势影响下,流动人口分布的重心持续向经济发达和人口高度集聚区域移动。城市群流动人口的社会网络日益密集,且“外围”城市的社会网络密集程度明显提升。

再次,三大城市群的流动人口集聚的格局呈现一定的差异性,京津冀城市群的流动人口分布受城市等级影响最为明显,北京、天津的“虹吸效应”明显且仍在加强,外围城市的集聚能力不足,流动人口集聚网络较为稀疏,呈双核分布、星状发散的格局。长三角城市群的流动人口分布日益均衡,流动人口集聚网络呈现高度密集化、网格化的态势,拥有多中心发散的社会网络。珠三角流动人口分布的重心则稳定位于珠江沿岸的广州、深圳与东莞等城市,但地理因素制约了城市群北部流动人口集聚网络的密集程度,中心—外围层次结构明显。

最后,三大城市群流动人口集聚的影响因素存在差异。高房价与环境污染弱化了经济因素对京津冀流动人口集聚的吸引力,较高的公共服务能力与开放水平则分别是促进流动人口持续向长三角、珠三角城市群集聚的关键因素。各城市群可以依据影响流动人口集聚的关键因素引导人口有序流动、合理布局。城市群发展规划与人口管理政策持续影响着三大城市群的流动人口分布格局,但是仍有待进一步完善。

基于以上分析,本文提出以下政策建议:首先,不同的城市群在发展规划时需关注的重点发展领域有所不同,应通过打造中心城市和外围城市的城市分工体系,促进产业布局在不同区域的合理分布,从而更为有效地优化城市群内部的流动人口空间分布格局。其次,完善城市间的交通等基础设施建设,增强城市群中心城市和外围城市的交通便捷性,加快各要素在城市群内部的流动,增强外围城市对流动人口集聚的吸引力。再次,明确各个城市在城市群内部的功能定位,优化城市群内部城市分工体系和产业格局,以产业集聚推进流动人口集聚,推动形成高密集、高联系的城市群流动人口集聚网络的空间格局。最后,由于中国人口增长的拐点即将到来,城市群须谨慎制定各类人口规划措施,须针对资源环境压力、人口变化态势和劳动力需求及时调整政策措施,避免流动人口集聚放缓甚至集聚趋势减弱对未来城市群的发展带来的不利影响。

参考文献:

[1]FANG C, YU D. Urban agglomeration: an evolving concept of an emerging phenomenon[J]. Landscape and Urban Planning, 2017, 162(6): 126-136.

[2]梁琦, 陈强远, 王如玉. 户籍改革、劳动力流动与城市层级体系优化[J]. 中国社会科学, 2013(12): 36-59.

[3]OTTAVIANO, GIANMARCO I P. “New” new economic geography: firm heterogeneity and agglomeration economies[J]. Journal of Economic Geography, 2011, 11(2): 231-240.

[4]XING C, ZHANG J. The preference for larger cities in China: evidence from ruralurban migrants[J]. China Economic Review, 2017, 43(2): 72-90.

[5]張浩然. 日照间距约束、人口密度与中国城市增长[J]. 经济学(季刊), 2018(1): 333-354.

[6]张伟丽, 晏晶晶, 聂桂博. 中国城市人口流动格局演变及影响因素分析[J]. 中国人口科学, 2021(2): 76-87.

[7]姚永玲, 邵璇璇. 中国城市人口空间网络结构及其影响因素[J]. 人口与经济, 2020(6): 1-16.

[8]WANG L, XUE C. Spatiotemporal characteristics and influencing factors of urban floating population in China from 2011 to 2015[J]. Chinese Journal of Population Resources and Environment, 2019, 17(4): 359-373.

[9]张国俊, 黄婉玲, 周春山, 曹永旺. 城市群视角下中国人口分布演变特征[J].地理学报, 2018(8): 1513-1525.

[10]张耀军, 王小玺. 城市群视角下中国人口空间分布研究[J]. 人口与经济, 2020(3): 1-13.

[11]WANG N. Changing trend of population migration in China and its spatial pattern[J]. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, 2016, 4(4): 1650032.

[12]潘竟虎, 赖建波. 中国城市间人口流动空间格局的网络分析——以国庆—中秋长假和腾讯迁徙数据为例[J]. 地理研究, 2019(7): 1678-1693.

[13]PAN J, LAI J. Spatial pattern of population mobility among cities in China: case study of the National Day plus MidAutumn Festival based on Tencent migration data[J]. Cities, 2019, 94(11): 55-69.

[14]刘涛, 齐元静, 曹广忠. 中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J]. 地理学报, 2015(4): 567-581.

[15]孙阳, 姚士谋, 陆大道, 张落成. 中国城市群人口流动问题探析——以沿海三大城市群为例[J]. 地理科学, 2016(12): 1777-1783.

[16]李建民. 京津冀城镇化及其与长三角和珠三角的比较[J]. 人口与经济, 2014(1): 3-7.

[17]孙桂平, 韩东, 贾梦琴. 京津冀城市群人口流动网络结构及影响因素研究[J].地域研究与开发, 2019(4): 166-169.

[18]王瑩莹, 童玉芬, 刘爱华. 首都圈人口空间分布格局的形成:集聚力与离散力的“博弈”[J]. 人口学刊, 2017(4): 5-16.

[19]陈刚, 刘景林, 尹涛. 城市群产业、人口、空间耦合协调发展研究——以珠三角城市群为例[J]. 西北人口, 2020(2): 114-126.

[20]王珏, 陈雯, 袁丰. 基于社会网络分析的长三角地区人口迁移及演化[J]. 地理研究, 2014(2): 385-400.

[21]薛峰, 李苗裔, 党安荣. 中心性与对称性:多空间尺度下长三角城市群人口流动网络结构特征[J]. 经济地理, 2020(8): 49-58.

[22]WANG X, DING S, CAO W, et al. Research on network patterns and influencing factors of population flow and migration in the Yangtze River Delta urban agglomeration, China[J]. Sustainability, 2020, 12(17): 6803.

[23]王桂新, 毛新雅, 张伊娜. 中国东部地区三大都市圈人口迁移与经济增长极化研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2006(5): 1-9.

[24]ORTEGA F, PERI G. The effect of income and immigration policies on international migration[J]. Migration Studies, 2013, 1(1): 47-74.

[25]盛广耀. 中国省际人口流动网络的演化及其解释[J]. 中国人口·资源与环境, 2018(11): 1-9.

[26]张莉,何晶,马润泓.房价如何影响劳动力流动?[J].经济研究,2017(8):155-170.

[27]ROBACK J. Wages, rents, and the quality of life[J]. Journal of Political Economy, 1982, 90(6): 1257-1278.

[28]张耀军, 岑俏. 中国人口空间流动格局与省际流动影响因素研究[J]. 人口研究, 2014(5): 54-71.

[29]李拓, 李斌. 中国跨地区人口流动的影响因素——基于286个城市面板数据的空间计量检验[J]. 中国人口科学, 2015(2): 73-83, 127.

[30]BELOT M, EDERVEEN S. Cultural and institutional barriers in migration between OECD countries[J]. Journal of Population Economics, 2012, 25(3): 1077-1105.

[31]ADSERA A, PYTLIKOVA M. The role of language in shaping international migration[J]. Economic Journal, 2015, 125(586): 49-81.

[32]黄宗晔, 杨静. 方言对省际人口迁移的影响[J]. 人口研究, 2020(4): 89-101.

[33]孙文凯, 白重恩, 谢沛初. 户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J]. 经济研究, 2011(1): 28-41.

[34]张吉鹏, 黄金, 王军辉, 黄勔. 城市落户门槛与劳动力回流[J]. 经济研究, 2020(7): 175-190.

[35]MUELLER V, GRAY C, KOSEC K. Heat stress increases longterm human migration in rural Pakistan[J]. Nature Climate Change, 2014, 4(3): 182-185.

[36]GRAY C, WISE E. Countryspecific effects of climate variability on human migration[J]. Climatic Change, 2016, 135(3-4): 555-568.

[37]CHEN S, OLIVA P, ZHANG P. The effect of air pollution on migration: evidence from China[R]. National Bureau of Economic Research, 2017.

[38]孙伟增, 张晓楠, 郑思齐. 空气污染与劳动力的空间流动——基于流动人口就业选址行为的研究[J]. 经济研究, 2019(11): 102-117.

[39]段成荣, 杨舸, 张斐,卢雪和. 改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势[J]. 人口研究, 2008(6): 30-43.

[40]黄洁, 吝涛, 张国钦, 李新虎. 中国三大城市群城市化动态特征对比[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(7): 37-44.

[41]任宇飞, 方创琳, 蔺雪芹. 中国东部沿海地区四大城市群生态效率评价[J]. 地理学报, 2017(11): 2047-2063.

[42]许月卿, 李双成. 我国人口与社会经济重心的动态演变[J]. 人文地理, 2005(1): 117-120.

[43]张松林, 张昆. 全局空间自相关Moran指数和G系数对比研究[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2007(4): 93-97.

[44]李敬, 陈澍, 万广华, 付陈梅. 中国区域经济增长的空间关联及其解释——基于网络分析方法[J]. 經济研究, 2014(11): 4-16.

[45]刘华军, 刘传明, 孙亚男. 中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究[J]. 中国工业经济, 2015(5): 83-95.

[46]王德忠, 庄仁兴. 区域经济联系定量分析初探——以上海与苏锡常地区经济联系为例[J]. 地理科学, 1996(1): 51-57.

[47]ELHORST J P. Applied spatial econometrics: raising the bar [J]. Spatial Economic Analysis, 2010, 5(1): 9-28.

[48]ANSELIN L. Under the hood issues in the specification and interpretation of spatial regression models [J]. Agricultural Economics, 2002, 27(3): 247-267.

[49]邵帅, 李欣, 曹建华, 杨莉莉. 中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角[J]. 经济研究, 2016(9): 73-88.

[50]王雨飞, 倪鹏飞. 高速铁路影响下的经济增长溢出与区域空间优化[J]. 中国工业经济, 2016(2): 21-36.

[51]ANSELIN L. Local indicators of spatial association: LISA[J]. Geographical Analysis, 1995, 27 (2): 93-115.

[52]尹德挺, 袁尚. 新中国70年来人口分布变迁研究——基于“胡焕庸线”的空间定量分析[J]. 中国人口科学, 2019(5): 15-28.

[53]童玉芬, 王莹莹. 中国流动人口的选择:为何北上广如此受青睐?——基于个体成本收益分析[J]. 人口研究, 2015(4): 49-56.

[54]程名望, 张家平, 李礼连.互联网发展、 劳动力转移和劳动生产率提升[J]. 世界经济文汇, 2020(5): 1-17.

[55]盛亦男, 童玉芬. 北京市外来人口调控政策效应的定量分析[J]. 中国人口科学, 2015(6): 12-22.

[责任编辑 刘爱华]