内界膜剥除孔周按摩术与内界膜填塞术治疗较大孔径特发性黄斑裂孔的对比研究△

2021-12-08王梦华李秋明

王梦华 姚 佳 李秋明

特发性黄斑裂孔(IMH)是造成中心视力丧失的常见病因。玻璃体切割联合内界膜剥除术是临床治疗IMH的首选方式[1-2]。研究显示,孔径≤400 μm的IMH剥除内界膜术后裂孔闭合良好,但孔径>400 μm时,其裂孔闭合率报道不一[3-4]。在临床工作中我们发现,剥除内界膜后对裂孔周围视网膜进行按摩可使裂孔在术中接近闭合或孔径缩小至400 μm以内,有利于视细胞移行,促进裂孔解剖愈合,术后能恢复更好的视力,但因视网膜的延展性有限,对于孔径>700 μm的IMH,过度的按摩可能会对裂孔周围视细胞造成损伤。因此,本研究对孔径在400~700 μm的IMH患者采用内界膜剥除孔周按摩术及内界膜填塞术,对比两种方法的临床疗效,为临床上治疗该病提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2018年9月至2020年6月于我院收治的裂孔直径在400~700 μm的IMH患者49例(50眼)作为研究对象,其中,男9例(10眼)、女40例(40眼);年龄43~76(60.46±8.30)岁;病程0.25~24.00(5.75±6.51)个月;裂孔最小直径:405~698(536.98±73.93)μm,最佳矫正视力(BCVA):1.70~0.50(1.00±0.31)logMAR。纳入标准:裂隙灯下前置镜眼底检查、激光扫描检眼镜、光学相干断层扫描(OCT)、眼底荧光素血管造影、全视网膜镜检查确诊为IMH的患者。排除标准:(1)裂孔最小直径≤400 μm和>700 μm的IMH;(2)黄斑板层裂孔、假孔者;(3)同时合并其他眼部疾病者(高度近视、视网膜脱离、外伤、视网膜血管炎等);(4)既往接受过玻璃体视网膜手术者。根据接受的手术方式将患者分为两组: 24例(25眼)患者行玻璃体切割联合内界膜剥除孔周按摩术为A组; 25例(25眼)患者行玻璃体切割联合内界膜填塞术为B组。所有患者术前均被告知手术目的及术后可能发生的并发症,均签署知情同意书。

1.2 手术方法手术由同一位技术熟练的医师操作完成。手术具体步骤如下:两组患者均常规行23 G平坦部玻璃体切割术,黄斑裂孔表面注入重水小珠遮盖裂孔以防后续染色时吲哚菁绿进入视网膜下引起毒性,利用吲哚菁绿(2.5 g·L-1溶液,用250 g·L-1葡萄糖溶液按体积比11稀释)对黄斑裂孔周围内界膜染色后吸出吲哚菁绿和重水小珠,环形剥除裂孔周围2个PD范围的内界膜,A组用膜镊轻柔地从上方、下方及颞侧将视网膜由外向黄斑中心凹方向轻轻推移、按摩,直至裂孔缩小或闭合。B组剥膜时留取孔旁一段连续的内界膜填塞于裂孔内。均行充分气-液交换,填充消毒空气,封闭切口。术后患者保持面向下体位至气泡无顶压作用。A组10眼、B组11眼伴有晶状体混浊者同时行白内障摘出联合人工晶状体植入术。术后常规给予妥布霉素地塞米松眼液、普拉洛芬眼液、复方托品酰胺眼液滴眼1个月。眼压增高患者给予布林佐胺噻吗洛尔眼液滴眼。

1.3 术后随访所有患者分别于术后1周、1 个月、3个月及6个月复查并记录术眼BCVA,OCT观察黄斑裂孔恢复情况,利用微视野计检查微视野、黄斑区8°视网膜平均光敏感度(RMS)和黄斑中心凹2°固视率(术后1周未检查),统计患者术后并发症发生情况。

1.4 手术效果判断黄斑裂孔闭合标准:裂隙灯下眼底镜、OCT检查示黄斑区神经上皮层缺损消失,恢复连续。黄斑裂孔愈合的OCT分型参考文献[5]:U型为Ⅰ型,黄斑中心凹形态恢复正常;V型为Ⅱ型,黄斑中心凹形态变薄,边缘陡峭;黄斑中心凹形态不规则者为Ⅲ型,即W型愈合;黄斑中心凹处无神经上皮,视网膜色素上皮(RPE)暴露者为Ⅳ型。

2 结果

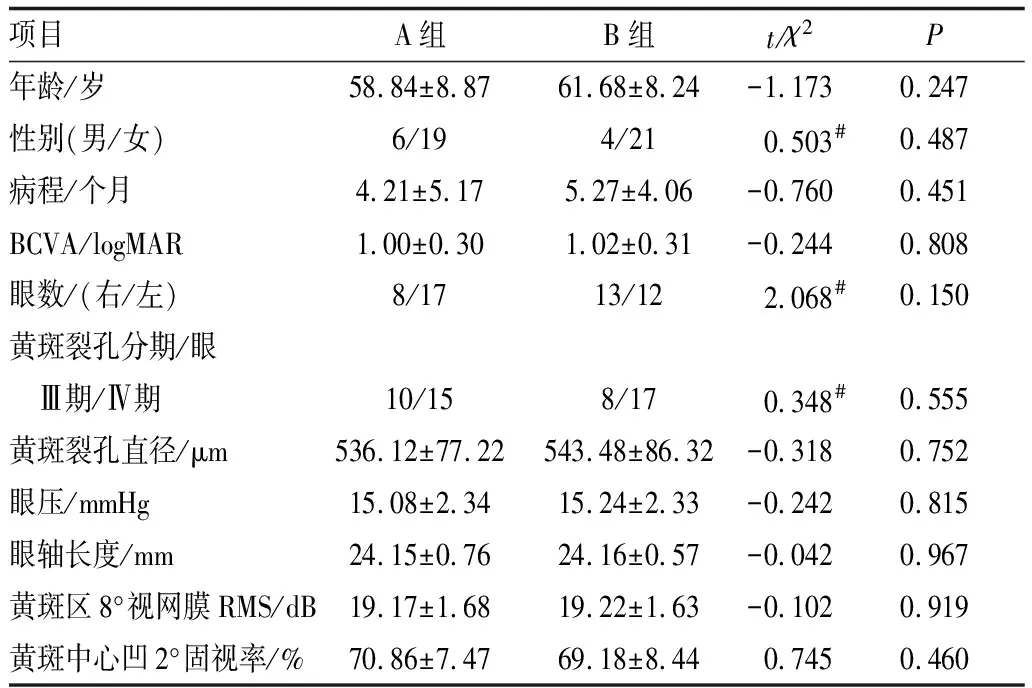

2.1 术前一般资料两组患者术前一般资料各项指标比较,差异均无统计学意义(均为P>0.05)(表1)。

表1 两组患者术前一般资料比较

2.2 两组患者术后裂孔闭合率比较术后1周:A组患者裂孔闭合率为92%(23/25),2眼裂孔未闭合者嘱继续俯卧位,3 d后1眼裂孔闭合,1眼仍未闭合,再次行孔周按摩及空气填充术后裂孔闭合;B组患者裂孔闭合率为96%(24/25),1眼裂孔未闭合可能是由于术后未执行俯卧位,内界膜从裂孔中脱出所致,2周后行孔周按摩术后裂孔闭合。术后1周,两组患者裂孔闭合率比较,差异无统计学意义(χ2=0.355,P=0.552)。

2.3 两组患者不同OCT分型黄斑裂孔愈合形态比较术后6个月,A组患者中18眼(72%)Ⅰ型愈合、4眼(16%)Ⅱ型愈合、3眼(12%)Ⅲ型愈合,B组患者中11眼(44%)Ⅰ型愈合、2眼(8%)Ⅱ型愈合、12眼(48%)Ⅲ型愈合,其中5眼(20%)黄斑中心凹可见不同程度组织凸起。两组患者Ⅰ型愈合率比较,差异有统计学意义(χ2=4.023,P=0.04)。

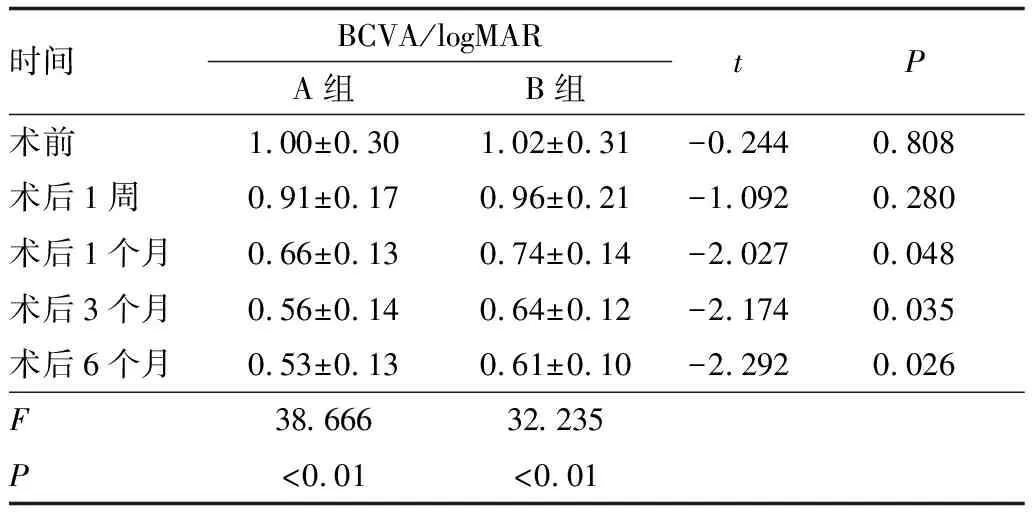

2.4 两组患者手术前后BCVA比较两组患者术后BVCA均较术前改善,差异均有统计学意义(FA组=38.666、FB组=32.235,均为P<0.01)。两组间对比,术后1周BCVA差异无统计学意义(t=-1.092,P>0.05),术后1个月、3个月、6个月BCVA差异均有统计学意义(均为P<0.05),A组患者BCVA恢复优于B组(表2)。术后1个月与3个月,两组患者BCVA组内差异均有统计学意义(tA组=5.56、tB组=4.04,均为P<0.01);术后3个月与6个月,A组BCVA组内差异有统计学意义(t=2.40,P=0.03),B组BCVA组内差异无统计学意义(t=2.00,P=0.06) 。

表2 两组患者手术前后BCVA比较

2.5 两组患者黄斑区8°视网膜RMS变化两组患者术后黄斑区8°视网膜RMS均较术前改善,且呈逐渐提高趋势,差异均有统计学意义(FA组=84.648、FB组=116.499,均为P<0.01)。两组间比较,术后1个月、3个月、6个月8°视网膜RMS差异均有统计学意义(均为P<0.05)(表3)。两组患者术后1个月与术后3个月、术后3个月与术后6个月8°视网膜RMS组内比较,差异均有统计学意义(tA组=-8.024、4.593,tB组=-11.614、7.469,均为P<0.01)。

表3 两组患者手术前后黄斑区8°范围内RMS比较

2.6 两组患者黄斑中心凹2°固视率比较两组患者术后黄斑中心凹2°固视率均较术前改善,且呈逐渐提高趋势,差异均有统计学意义(FA组=64.119、FB组=49.288,均为P<0.01)。术后1个月、3个月、6个月两组患者黄斑中心凹2°固视率差异均有统计学意义(均为P<0.05)(表4)。两组患者术后1个月与3个月、3个月与6个月黄斑中心凹2°固视率组内差异均有统计学意义(tA组=-8.573、5.818;tB组=-7.713、5.038,均为P<0.01)。

表4 两组患者手术前后黄斑中心凹2°固视率比较

2.7 手术并发症A组1眼患者术后1周出现高眼压,可能是术后炎症反应引起的,抗炎及降眼压治疗后恢复正常。其余患眼随访期间均未出现玻璃体积血、视网膜脱离、黄斑裂孔复发等严重并发症。

3 讨论

IMH的发病机制目前尚不完全清楚,Gass[6]最早提出IMH是由黄斑中心凹区域玻璃体皮质局部收缩牵拉引起的。2013年,国际玻璃体黄斑牵拉研究组定义>400 μm 的黄斑裂孔为巨大黄斑裂孔[7]。因当时技术条件有限,孔径>400 μm的IMH剥除内界膜其裂孔闭合率较低[3],针对大孔径、难治性黄斑裂孔人们又开展了内界膜翻转覆盖术[8]、内界膜填塞术[9]等以提高手术成功率,但这些术式操作复杂,视功能恢复也不尽如人意。随着手术技术和内界膜染色技术的提高,有报道显示孔径650 μm以下的IMH行内界膜剥除裂孔闭合率明显提高[4]。因此,对于孔径>400 μm的IMH是否均需采取此类复杂的手术方式还值得商榷。

内界膜填塞术首先由Kuriyama等[10]提出,术中将剥除的内界膜填塞入裂孔,稳定性好,有效解决了翻转覆盖内界膜瓣容易飘移的问题,被广泛用于大孔径(>400 μm)IMH。裂孔内填塞的内界膜可以作为桥梁,为神经胶质细胞增生提供支架,辅助增生的视网膜细胞向裂孔中心生长,同时可刺激胶质细胞增生,为裂孔闭合提供了有利条件[11]。但该术式操作难度大,填塞时膜镊易对孔周视网膜及RPE层造成损伤,填塞的内界膜可能对视网膜神经上皮的再连接和光感受器细胞的重新分布起到阻碍作用[12],如果持续激活神经胶质细胞,还可能对视网膜神经元产生细胞毒性作用[13],填塞过多的内界膜可能导致黄斑中心凹内组织凸起[14]。本研究中B组术后6个月OCT检查见5眼(20%)黄斑中心凹可见不同程度组织凸起,影响术后视力的恢复,可能与此有关。

孔周按摩的方法由Kumar等[15]提出,共对28例低黄斑裂孔指数的黄斑裂孔患者于玻璃体切割术中使用中央凹旁视网膜按摩术,术后89.3%患者裂孔闭合,视力显著提高。黄斑裂孔闭合的机制是视网膜组织向黄斑中央凹的生长、移动,按摩是一种有效的使裂孔快速收缩的物理方式。Peyman等[16]证明了在慢性黄斑裂孔中于裂孔边缘使用被动吸力可以提高裂孔闭合率。对裂孔周围视网膜进行按摩可以辅助裂孔周围视网膜舒展贴伏,外力增加裂孔周围视网膜移动度[17],术中可观察到黄斑裂孔的缩小甚至闭合,且按摩可以刺激胶质细胞增生,有助于术后黄斑形态恢复。但由于视网膜延展能力有限,此技术仅适用于一定范围孔径的黄斑裂孔。考虑到此因素,本研究对孔径为400~700 μm的IMH患者作为研究对象辅以孔周按摩术,经初步临床验证,取得了较满意的效果,其手术成功率达到92%,与B组比较差异无统计学意义,术后6个月OCT检查见A组18眼(72%)Ⅰ型愈合,明显优于B组(Ⅰ型愈合率44%),提示内界膜剥除孔周按摩术治疗孔径范围为400~700 μm的IMH是安全有效的,且优于内界膜填塞术。对于>700 μm的超大IMH是否可实施孔周按摩术,且其实施的临界点是多少,仍需我们收集更多的病例进一步研究。有人担心以硬质的膜镊进行裂孔周围视网膜按摩会损伤视网膜,建议以柔软的硅胶刷操作,但与硅胶刷相比,膜镊的表面积以及力度更大,可以对孔周视网膜进行相对更少次数的按摩,硅胶刷则需要更多次的按摩才能达到相同的目的,从而导致更多的医源性创伤[18]。本研究中A组与B组患者术后6个月微视野上方、下方与颞侧RMS相比并无明显下降,表明轻柔的按摩操作并不会严重增加视网膜损害,但仍需进一步研究证实。术中按摩时仍要注意避免鼻侧操作,减少对黄斑视盘束的损伤。

本研究中两组患者BCVA从术前至术后6个月均呈逐渐提高趋势,两种手术方式均可有效治疗较大孔径IMH;术后1周两组患者BCVA比较差异无统计学意义(P>0.05),可能由于恢复时间短,眼内气体未完全吸收,眼内仍有炎症反应等影响使两组患者视力无明显差异;术后1个月、3个月、6个月,A组患者BCVA均较B组好,差异均有统计学意义(均为P<0.05),可能原因为孔周按摩更有利于裂孔自然愈合及视细胞的恢复。本研究中A组患者有7眼(25%)可见椭圆体带与外界膜层结构恢复,而B组仅有2眼(8%)椭圆体带与外界膜层结构恢复,也可解释A组视力提高优于B组的原因。一项分析黄斑裂孔闭合后视网膜中央凹形态的研究报道指出:U型和V型裂孔闭合比W型裂孔闭合具有更好的视觉效果[19]。而本研究中A组U型裂孔闭合率(72%)明显高于B组(44%),与该结论相符。两组患者黄斑区8°视网膜RMS和黄斑中心凹2°固视率从术前到术后6个月均呈逐渐提高趋势,且术后 1个月、3个月、6个月A组患者黄斑区8°视网膜RMS、黄斑中心凹2°固视率均较B组高,差异均有统计学意义(均为P<0.05),与视力结果相一致。学者报道,黄斑裂孔的闭合可导致固视的恢复和重组[20],在本研究中,获得了类似的固视恢复,两组患者黄斑中心凹2°固视率分别从术前的(70.86±7.47)%、(69.18±8.44)%增加到术后(87.97±7.87)%、(81.77±8.93%),术后6个月有48眼(96%)固视率较术前改善。本研究结果提示,RMS恢复越好的患眼,术后视力更好;固视率越好,视力越好,这与国内外学者研究结果一致[21-22]。A组患者RMS和固视率较B组低可能由于填塞时膜镊易对孔周视网膜及RPE层造成损伤,填塞的内界膜阻碍视网膜神经上皮的再连接和光感受器细胞的重新分布所致,部分填塞过多的内界膜导致瘢痕愈合,这些因素都可能影响A组患者黄斑视网膜功能恢复。

综上所述,内界膜剥除孔周按摩术治疗孔径范围为400~700 μm的IMH患者,其操作方法简单,术后黄斑裂孔恢复更趋向于黄斑生理解剖形态,患者术后视力、微视野恢复均优于内界膜填塞术,是一种安全、有效的治疗方法。但本研究因样本量较小,随访时间较短,其长期疗效仍需进一步观察。