陀思妥耶夫斯基:苦役、自由、轮盘赌

2021-12-06倪伟

倪伟

1872年,陀思妥耶夫斯基肖 绘画/瓦西里·彼罗夫

1849年12月22日凌晨,在圣彼得堡谢苗诺夫校场,28岁的陀思妥耶夫斯基被架到白雪覆盖的行刑台上。当时气温低至-21℃,他只穿着单衣,排在第二组的三个人中,等待死亡。

陀思妥耶夫斯基刚刚以小说处女作《穷人》轰动俄国文坛。他怀着对欧洲空想社会主义的热情,参与了地下组织“彼得拉舍夫斯基小组”。小组每周五晚上在彼氏的公寓里秘密聚会,谋划废除农奴制、反抗沙皇专制政权,随后被捕,15人被判枪决。

刽子手已经举起了枪,但僵持了漫长的一分钟后,“开火”的命令依然迟迟没有下达。突然,喝令后退的鼓声响起,指挥官上来宣读了另一份判决书,宣布沙皇陛下的免死令,改判流放西伯利亚。

这场戏剧性的假死刑,是沙皇尼古拉一世的惯用伎俩:重判之后又在临死关头宣布宽赦,以此让受刑者尝够恐惧的滋味,再感恩皇帝的仁慈。

这个伎俩在陀氏身上奏效了,假死刑事件彻底改变了他。在那之前,他是傅立叶空想共产主义的热情支持者,左翼亲西方阵营的一员,现在他调转目光,成为俄罗斯民族彻底的拥护者。对沙皇的效忠让他在后世受到长久的诟病,尤其在苏联时期,他一度被官方有意避而不谈。

假死刑似乎是一个隐喻,在陀氏60年的人生中,将不断上演矛盾重重、绝处逢生的戏剧性场景。跌宕起伏的一生中,这个敏感、神经质、易于激动、大喜大悲的作家,将在善与恶、罪与罚、欲望与良心、个体与社会、信仰与自由等种种矛盾中跋涉,似乎要将人所能体验的所有矛盾都集于一身,然后替整个人类思考。

苦役:从受难中升华

从1849年末被捕到1859年重获自由,陀思妥耶夫斯基在号称“死屋”的西伯利亚苦熬了十年,前四年在苦役营,后六年在兵营做最低等的列兵。他的文学热情在冰冻的西伯利亚被压制,最痛苦的是无法独处。这段日子后来在他的很多小说中一再复现,诸多偷窥与监视的情节,就是得自苦役营的鲜活素材。

苦役不仅是一段痛苦的回忆,此后也化为陀氏后半生的精神特质,他将写作生涯也视为一项苦役。“这份差事简直就是苦役!”他在给出版商卡特科夫的信中喊道。而在给哥哥的信中,他又对苦役表露出感激。

前半生,陀氏经历父母早亡、被判死刑、十年流放、两次丧子、癫痫不时发作等等艰辛,在后来的人生中,最主要的苦难是贫穷。生活中处处需要花钱:供养游手好闲的继子、维持杂志的运转、承担哥哥一家的生活。而债务、赌博、混乱、毫无节制的慷慨,使他曾经的同伴评论他:“你和他在一起时很舒服,但他自己一生都很穷。”

每次口袋见底的时候,他都想出同一种方法:抵押才华和名气,向杂志社兜售一本尚未动笔的小说,拿回定金应付债主、养活全家。他不止一次地以全部身家豪赌,承诺如果没有按时交出书稿,就将一生所有作品的版权全部奉上。

在截稿日期的逼迫下,他爆发出惊人的创造力,以极快的速度填涂稿纸。最极端的一次,他要在几个月之内完成《罪与罚》以及另一部小说,动笔写实在来不及了,于是找了位速记员,用口述加速記的方式,在26天内写完了一部中篇:《赌徒》。小说为他救了急,也送来了爱情,20岁的速记员安娜·格里戈利耶芙娜成为他第二任妻子。安娜的悉心照顾,为他后来写出几部巅峰之作创造了安稳的环境。

白天,他经常一整天都在写信借钱、应付债主、往当铺跑,只有夜里才能静下来写作。可以说,他几乎从未获得过理想的创作环境。他羡慕同代人托尔斯泰和屠格涅夫安逸的生活,奢望可以自由地写书而非限期交货。他一生都怀着这个痛苦的信念:假如有更多的时间和自由,他能更好地表达自己的思想。不过,他的矛盾特质在这里又再次浮现。这种极限操作给他带来的并非全然是困扰,往往也带来了灵感。

陀氏经历的种种苦役,都被他转化为某种写作的资源。对于陀氏的苦役,容易被误解的一点是,俄罗斯人理解的苦役并不等同于受苦受难。游行中的苦役犯会得到老百姓的同情和面包,他们认为,受过苦役的人可能离上帝更近。

首都师范大学教授、中国俄罗斯文学研究会会长刘文飞告诉《中国新闻周刊》,在笃信基督教的陀氏看来,苦役是一种对苦难的承受,并不完全是折磨。“苦役对他来说,是写作事业的隐喻和象征,甚至可以说是创作的升华和结晶。”

1866年出版的《罪与罚》中,犯下杀人罪的拉斯柯尔尼科夫被流放到西伯利亚,在书的最后几页,作家描述了主人公心中一种奇怪的感受,似乎眼前的苦役成为令人期待的重生:“过去的这一切苦难又算得了什么?在这回归生活的第一阵欣喜中,一切,甚至包括他的罪行,他的被判刑,他的流放西伯利亚,所有这一切,在他的眼中似乎都是外来的、局外的事,他几乎要怀疑这一切是否真的发生过。”

在《罪与罚》所开启的创作巅峰期,陀氏还将不断从人生的苦役中提取灵感,直至抵达他所说的“人的内心的全部深度”。

轮盘赌:冒险的写作

1867年,在《罪与罚》爆红的次年,陀思妥耶夫斯基携年轻的妻子安娜前往德国,既是度蜜月,也为了躲债。其实,他心里还藏着一个秘密的企图:想去赌场赢一大笔钱,而赌博在俄国是被禁止的。

苦苦哀求之下,陀氏终于得到安娜的同意,接着把全部盘缠输了个精光。他指天发誓,绝不再赌,“现在我要工作、干活,干活、工作!”可一旦赌瘾上头,毒誓就被抛到九霄云外,从俄国寄来的一笔笔稿费都被他掷在赌桌上,甚至安娜的首饰、衣服也被他当掉、输光。

或许是因为每一部作品中都贯穿着苦难与矛盾,或许是因为对当下和回忆的描述里始终在刻意渲染困窘,陀氏生活的艰难程度其实被夸大了。他于1821年11月11日出身在贵族之家,父亲是军医,童年并不苦难,写作的成功也来得很早,动辄几千卢布的稿酬已经是不低的收入,跻身中产阶级不成问题。但他难以安度小富即安、按部就班的庸常生活,对赌博的痴迷,每每将刚有起色的生活拖入深渊。

对这位赌徒来说,吸引他的不仅是钱,还有冒险的快感。连安娜后来也理解了,冒险是他文学创作的重要动力,只有达到或越过极限,他才能得到安宁。这种极端又隐秘的精神体验,让他一生都沉迷其中。他第一次感受到极端的精神体验,来自于苦役营中癫痫的发作。这个遗传自父亲的疾病折磨了他一生,也造成了三岁幼子的夭折,却让他品尝到常人难以得到的刺激。

癫痫发作前,他会经历前所未有的狂喜,那是一种平日不曾体验的幸福眩晕,他用一贯夸张的言词描述:“为这短短几秒钟的极乐,我甘愿付出十年甚至整个生命!”在他的很多作品中,都出现了癫痫患者,他曾借《白痴》主人公梅什金公爵之口说,在这些闪电般短促的瞬间,生命感觉和自我意识几乎增加了十倍,宁静中充满了明朗和谐的欢乐和希望。

他天性散漫,时间管理一团糟,没法做有规律、苦行僧式的写作,只有等挥霍一空后签订限期交稿的合同,才会亢奋起来。“我的做法简直就是冒险,就像玩轮盘赌一样,”1867年,他在给友人的一封信中坦陈,“心里总在想,‘说不定写着写着,就会有好运气!”

这种写作方式,在他的作品中也留下了痕迹。

首都师范大学教授、中国俄罗斯文学研究会会长刘文飞说,如果读俄语原文,会发现陀氏的语言并不那么优雅,屠格涅夫、纳博科夫等人也正因此瞧不上他。但是在很一般的俄语里,经常会突然出现一段美得不得了的文字,“能感觉到在某些段落里,他是处于狂喜的状态,你都能想象到他在什么场景下写出来的,他甚至是流着泪在写。很多作家读到这些,觉得只能下跪,这与他个人精神状态的跌宕起伏很有关系。”

今年刚刚引进中文版的《陀思妥耶夫斯基传》的作者安德里亚斯·古斯基认为,对陀氏来说,时间压力越大,失败风险越高,文学创造力就越旺盛。古斯基进而提出一个观点,从对赌博的热衷来看,他认为陀氏并不是真正的职业作家,他缺乏职业作家的自律能力和经济考量。他必须触碰到谷底,将内心积压的欲望发泄一空,才会重回文学创作,借助写作赎罪。

矛盾:上帝是否存在

在混乱无序的生活里,陀思妥耶夫斯基品味和书写着人的复杂与分裂。他早年间在第二篇小说《双重人格》中,就显示了对人性独特的洞察。历来小说都是善恶分明、惩恶扬善的,但他却揭开了真相:善与恶栖居在同一个人身上,人是人性和兽性的总和。后来,《罪与罚》《群魔》《卡拉马佐夫兄弟》等作品里都出现了善恶兼具的人,不断深化这一主题。

另一个反复被书写的主题,是对俄罗斯底层人民的同情。

自18世纪初彼得大帝发动“西化”改革以来,主张走西方道路的西方派与坚持本土主义的斯拉夫派就一直争论不休。陀氏经历了从西方派向斯拉夫派的转向,这个转向在十年苦役中萌芽,在1860年代上半叶显露出来。

如约瑟夫·弗兰克在《作家和他的时代》里所说,苦役营使他的信念在更加世俗的层面上“重生”。因为他意识到,即使在最凶残的农民罪犯心中,也植根着传统基督教信仰。他们在复活节仪式上匍匐在地,镣铐哐啷作响,听着神父念叨“主啊,接受我吧,哪怕我是盗贼”。在那里,他接续了俄国知识分子与穷苦百姓之间中断的连接。

如果往前追溯,种子或许更早就种下了。

1837年5月,16岁的他与哥哥一起去圣彼得堡军事工程学校参加考试,途中看到的一幕让他终身铭记。在一处驿站,只是为了向众人炫耀自己的身份,一个醉醺醺的信使便朝马夫不停挥拳,揍他的脸。马夫惊恐地挥鞭抽向牲口,驿马发疯似的冲出驿站。这辆载着施暴者和受虐者的马车,在暴力传导的驱使中远去。14年后,他在《作家日记》中回忆往事,觉得这一幕反映出了农奴制的弊端和俄国社会的罪行泛滥,他写下几个关键词:“我个人第一次目睹的凌辱事件——马,信使。”

跨越十年的苦役,再次唤醒了陀氏对底层人民的同情,而他对人的同情和理解,最终都指向基督教信仰。这也招致了后代作家布宁的讥讽:“张口闭口都是耶稣。”

即使对待上帝,他也是矛盾的。陀氏谈到《卡拉马佐夫兄弟》时说,这本书贯穿到底的主要问题,也是他一生中有意识或无意识苦苦自扰的难题:上帝是否存在。“他面对的最根本的问题是信仰,上帝到底存在不存在,这是他又想坚信又不断怀疑的事情。”中国社科院外国文学研究所俄罗斯文学研究室主任侯玮红说。

以《双重人格》和《地下室手记》打下世界观的地基,经过《罪与罚》《白痴》《群魔》对善恶纠缠、信仰冲突等主题的搭建,陀氏最终抵达艺术的金字塔顶《卡拉马佐夫兄弟》。《卡拉马佐夫兄弟》作为其思想的集大成之作,将灵与肉、理智与情欲、自由与信仰等主题,都包裹在一桩扑朔迷离的弑父案中。

作家一边借伊万·卡拉马佐夫的口质疑,世界如果是神怀着怜悯之心创造的,为什么还存在恶与苦;一边又借伊万的弟弟阿廖沙反驳,再次以“双手互搏”的惯用方式呈现他内心的纠结。最终,他安排阿廖沙以象征性的方式走上基督的道路,身边围绕的十二个孩子就像十二门徒。而在计划中未完成的续集里,阿廖沙最终将“到俗界去生活”,体会真实的灾难和不幸。

自由:21世纪的预言

陀思妥耶夫斯基的故事在各个时代不断被重新演绎,以电影领域为例,导演黑泽明改编过《白痴》,维斯康蒂改编过《白夜》,努里·锡兰电影中喋喋不休的对话,也有陀氏哲学思辨的影子。不过,虽然自称电影《地下》受到《地下室手记》的启发,但导演库斯图里卡却尖锐地指出过,时代已经改变。

陀思妥耶夫斯基過时了吗?今天,我们为什么还要读他?

首都师范大学教授刘文飞觉得,21世纪可能更应该阅读陀氏的一个原因就在于,陀氏作品可以召唤自由意志。“以前我们觉得专制主要来自体制,现在发现,技术专制比体制的专制更让人无处可逃。”刘文飞说,“你要不读文学,怎么去坚守个性和自我呢?陀氏作品是可以让我们发现个性的价值的。”

1864年,陀氏发表了《地下室手记》,这部不长的小说后来被追认为现代派文学开山之作,塑造了一个文学史乃至思想史上著名的人物:“地下室人。”

一个退了休的公务员,为了对抗19世纪中叶越发稳固而强大的资本主义秩序,自愿避居在破败的地下室里,成为无名“地下室人”。而那些挤破了脑袋想入住“水晶宫”的人,在他眼里都是有行动力却没脑子的人,简单又盲目,自信却幼稚,只知道遵循简单的所谓“理性法则”。

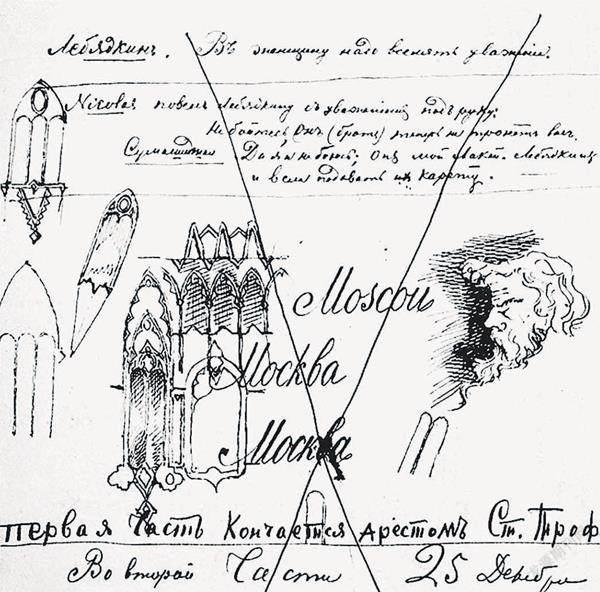

《群魔》部分手稿和手繪插图。

由此,“地下室人”提出了那个著名的“二二得四”诘问:“唉,诸位,如果一切都得照着乘法表和算术法则来运作,谈何自由意志?不论我愿不愿意,二二必须得四。这算哪门子自由意志?”在他眼中,“二二得四”象征着一种不由分说的强权、一种无法选择的专制,哪怕是披着进步和繁荣的外衣。当所有一切都被缩减为成本效益的计算和约束人的法则,现代文明中将不再有生活,而是“死亡的开始”。而他螳臂挡车一般抵抗这一切的武器,就是自由意志。

在由陀氏开创、被巴赫金命名的“复调”文体中,也能看出对个体权利和自由意志的坚持。他的小说里充满种种声音和议论,这些声音地位平等,就像交响乐中多声部的复调。“复调”在他的小说中反复奏响,用对话取代独白、争鸣替代统一,摈除了早期小说里作者专断的声音。因为在上帝眼里,人与人之间并没有多么本质的差别。与之形成对比的,是习惯在小说中自信抒发议论的托尔斯泰,那些长篇大论的独白,也往往最受诟病,被认为给作品带来了伤害。

俄罗斯宗教哲学家别尔嘉耶夫颇有洞见地指出,自由位于陀氏世界观的核心。然而陀氏意识到,自由既创造善也创造恶,并不意味着“一切都是允许的”,如果没有信仰的约束,自由也会带来毁灭。

《罪与罚》的主人公罗季昂·拉斯柯尔尼科夫相信人有高下之分,高等人为了崇高目的杀死低等人,是不应受责罚的。不过,当他杀死放高利贷的老太婆和她妹妹后,又陷入内心矛盾,发现杀死一个人不能带来任何精神力量,而他自己却在精神上被杀死了。相比于法律的罚,最重的罚来自内心最深处。

陀氏时刻提醒我们人的复杂和多样性。人心是一个战场,善和恶、上帝和魔鬼在其中搏斗,但往往没有输赢。

如今,在圣彼得堡小市民街九号,由于被设定为《罪与罚》主人公拉斯柯尔尼科夫生活过的斗室,门洞四周布满打卡者的涂鸦和留言。一位游客称赞拉斯柯尔尼科夫是个有阶级意识的人,“用斧子干了件漂亮活儿”。更粗暴的评论比比皆是:“把这条母狗杀掉真是太棒了!”

《陀思妥耶夫斯基传》作者古斯基描述了这一令人唏嘘的场景,他感叹如果陀氏在世,大部分留言一定不会得到他的认可。不过,他还是从中辨认出一条字迹稚嫩、有些怯懦,多半出自女孩之手的留言:“罗佳,这样做真的没有必要呀!”

陀思妥耶夫斯基用他的作品勾画了人性深处的曲折多态,他提醒读者去思索自身,去相互理解。然而一百多年过去后,他身后的世界发生了翻天覆地的巨变,但人心的疏离似乎并无二致。