一次超级大旱改写的亚洲先民交往史

2021-12-06艾莉

艾 莉

中国科学院地球环境研究所,西安 710061

不知道大伙是不是跟曾经的我一样,想起几千年前的人类,尤其是套着新石器时代这个框子,必须是茹毛饮血、混沌未开、群魔乱舞的一群野人。其实不然,人家日子过得相当滋润。

从东边中华大地说起,将近2万年前,江西仙人洞的居民就开始动手制作陶罐(Wu et al,2012)。这陶罐的意义非比寻常,是先民们资源使用的重大转换。那时候大家其实不容易,全天下都在渡一个叫“末次冰盛期”的劫。天寒地冻,累了一天回到自家洞里喝口热汤,舒坦。不止是热汤,到了1.2万年前后,仙人洞和附近的吊桶环遗址都发现了稻谷花粉和植硅体。湖南玉蟾岩遗址直接发现了稻谷实物遗存,1万年前的浙江上山遗址作为远古中华第一村,展示了从驯化、收割、加工到食用的完整稻作链条(Zhao and Piperno,2000;Zuo et al,2017)。稻作农业这就上线了。

北方也不弱,山西柿子滩、河北南庄头和北京东胡林这时候也有北方旱作的萌芽(Yang et al,2012;Bestel et al,2014)。最妙的是南庄头居民有了忠心的犬类(最早的据说是3万年前我国东南人民就有),打的野味种类也相当多,狼、马鹿、麋鹿、斑鹿、鸟与鱼鳖等。鸡么,肯定是吃上了,目前还在确认是野生的还是家养的(Xiang et al,2014)。

1万年前,河北磁山居民吃上了黍,《舌尖上的中国》第二季里制作陕北黄馍馍用的糜子就是它,后来又吃上了粟(小米)(Lu et al,2009),用石棒、石磨脱壳,还种核桃。用着下面这套豪华炊具(图1),他们可能已经煮上了糯糯的小米核桃粥。磁山村除了吃得好,还有50多吨存粮堆在88个窖里。

图1 磁山文化红陶盂及支座(图片来源:故宫博物院官网)

豪气的还在后面。9000年前贾湖居民种稻子、示范养猪之余,还有鹤骨笛音仙乐袅袅,绝配正宗贾湖美酒。8000年前的井头山居民擅长木工,造舟制桨,编席围篓,不仅实现了海鲜自由,还用上了漆器。到了距今7000年前后,河姆渡居民已经能摆出齐全的织机部件,300多个纺轮以及上百件的苇席残片,叉腰宣告纺织之村建立。

同样是差不多7000年前,黄土高原住在西安鱼化寨的先民,已经把主要精力放在务农上了(Zhao,2011),所以“稼娃”这个词,其实大有来头。再到距今5000年前后,中华大地早已是处处农忙景象,南北各地种稻、种黍、养鸡、养猪,缫丝纺麻,很快甘青地区的村里还添了黄牛和绵羊(傅罗文等,2009)。东边的良渚,有饭稻羹鱼、水果鲜蔬,基本可以让你无缝穿越。

上面这些从地质角度总结一下,末次冰期结束后(距今1.2万年前后)地球逐渐恢复宜居状态,冰川消退,温度回升、降水增加,大地一派欣欣向荣。人类带着冰期里积攒下的装备和手艺与其他劫后余生的动植物进入了大发展时期 —— 全新世。

所以,世界其他孕育早期人类文明的地方也大都在这个时间节点前后开始发力。1万年前两河流域的居民开始驯养绵羊、山羊和黄牛。黎凡特人差不多1万年前驯化了小麦、裸大麦。9500年前,塞浦路斯人开始养猫,6500年前保加利亚人就知道囤金子,5500年前哈萨克斯坦居民就驯了马,有了陶轮(Zeder and Hesse,2000;Driscoll et al,2007;Higham et al,2007;Zeder,2008;Outram et al,2009;Riehl et al,2013)。

当然这些数据考古人员还在不断更新,以后必定还有变化。列在这主要想表达一个意思:从全新世开始,原始聚落快速发展,距今5000年左右,亚洲大陆上的先民们基本上吃得饱,穿得暖。根本不是以前所说的物质匮乏,生活艰难。另外一个重要信息就是:亚洲大陆两端的文明各自生发传播,不断地影响带动周边地区,到了距今五六千年前后,东方与西亚文明各自扩散延伸的疆域即将重合。

以农业为例,原始小麦在西亚驯化后,在里海附近经过粗山羊草加持,变身为人们熟知的六倍体普通小麦,然后随着人群迁徙四向扩散,其中向西的一支大约在距今8000年前后传到土库曼斯坦(Harris et al,1996)。

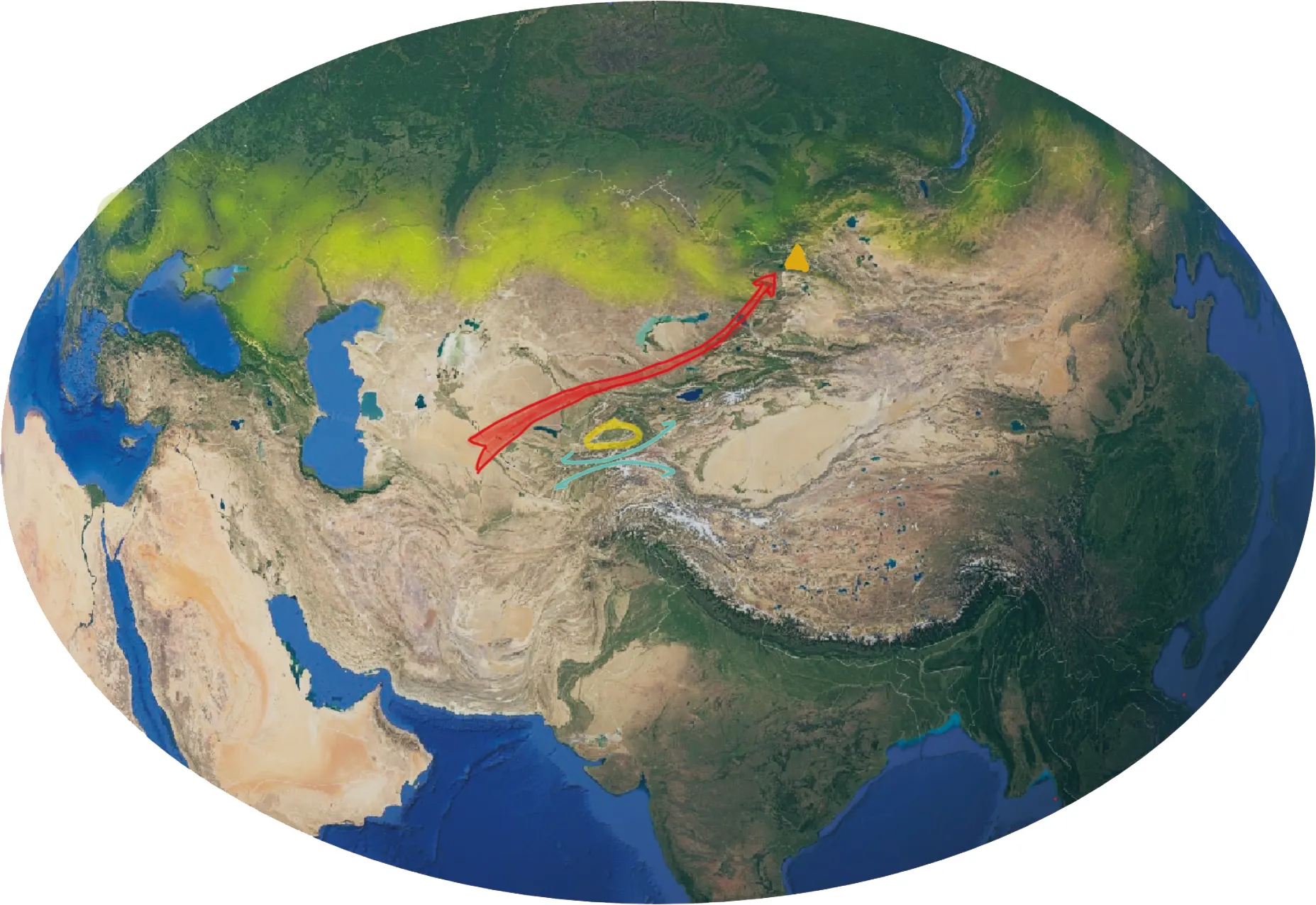

打开亚欧大陆地形图可以清晰地看见,从这再向东是喜马拉雅山脉,就没那么容易了,当年的先民们也应该是尝试了各种死胡同,才找到两条出路(图2)。红色那条路绕过帕米尔高原,向北顺着天山到达阿尔泰山,要么往南进入河西走廊,要么继续往东,踏上亚欧草原通道的东段。亚欧大草原是半干旱草原带,而且越往东越干,一块一块的并不连续(图2中从东至西的绿色团块)。夏天还能走走,冬天就相当困难。阿尔泰山附近年均温0℃,冬天最低可以到-60℃,北边就是西伯利亚的地界,大家可能就更好理解这条路没那么容易通过。

图2 中亚地形与早期交流通道推测

另外一条道大家都熟悉,就是从中亚肥沃的河中地区,通过瓦罕走廊或者费尔甘纳盆地经吉尔吉斯斯坦,翻过天山沿着塔里木盆地边上的绿洲进入河西走廊,来到中原文明的腹地。这条道不仅现在丝绸之路走着,古代丝绸之路走着,青铜时代一样也走。和苦寒的北方草原之路相比,这条原始丝绸之路虽然也是不易,但还算温和。可是根据目前的考古发掘,这条道在东西文明接触的早期反而并没有使用,先民们只选择了北方草原通道。这种情况一直到距今4000年前左右才扭转过来,史前丝绸之路也成为东西交通要道之一。

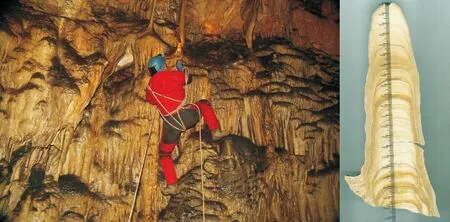

大家都在纷纷猜测这是为什么?中国科学院地球环境研究所的谭亮成研究员也带着团队在中亚苦苦搜寻。谭亮成研究员是做石笋的,一般在大江南北各种溶洞里都能看见他。溶洞大家都知道,南方喀斯特地貌比较典型。这些年野外,研究团队在北方也找到不少材料。这次基于中亚干旱区费尔干纳盆地东缘吉尔吉斯斯坦Talisman洞的石笋多指标(碳氧同位素、微量元素)集成记录,恢复了中亚干旱区目前年代最精确(测年误差~6‰)、分辨率最高(~3年)的过去7800年降水(降雨+降雪)变化序列,研究成果以封面文章形式发表在《科学通报(英文版)》2021年第6期(Tan et al,2021)。

石笋和溶洞景点里的钟乳石是一类,即洞穴次生碳酸盐,是众多古气候研究的材料之一。蔡演军教授解释,洞穴次生碳酸盐的形成主要经过3个基本的地球化学作用过程:(1)大气降水在洞穴上覆土壤层或地表岩石裂隙溶解土壤或地表岩石裂隙中由植物呼吸作用或有机质分解释放的CO2,形成能够溶解碳酸盐岩的土壤渗流水;(2)土壤渗流水在经过碳酸盐岩层时,饱和CO2的土壤渗流水溶解碳酸盐围岩,形成富含Ca2+和离子的岩溶渗流水;(3)岩溶渗流水进入洞穴后,由于洞穴CO2分压减小或水分的蒸发,CO2溢出,使得滴水中的CaCO3达到过饱和而发生沉淀,形成洞穴次生碳酸盐。这3个基本的地球化学作用过程都受到气候和环境因素的影响和控制,因此洞穴次生碳酸盐中就包含有众多的与这些地球化学作用相联系的气候和环境指标。用两个化学反应式表达就是:H2O + CO2+ CaCO3= Ca(HCO3)2,Ca(HCO3)2= H2O + CO2↑+CaCO3↓。

简单说,就是:当雨水落到地面,混合了土壤里的CO2,形成气泡水,一起溶解了碳酸盐岩石,然后流入洞穴中。洞穴环境下滴水过饱和,又析出CaCO3沉淀,日积月累形成石笋(图3),也就保留下当年雨水和土壤中携带的气候信息。

图3 石笋生长阶段示意图(底图来源:futura-sciences.com,汉化:艾莉)

石笋另一个优势是能够利用U-Th放射性测年,在距今65万年的年代范围内建立准确的绝对年代标尺。

图4右侧这个就是在吉尔吉斯斯坦Talisman洞采回来的F11样品。剖开打磨后就可以清楚看到细密的年层。因为洞穴中滴水离子浓度、流速、温度等因素会影响这些微层的生长,所以谭亮成带队把F11按0.1 mm的间距采取粉末样品,去做同位素和元素分析。同时还钻取粉末,去做U-Th放射性定年,来确定石笋的生长年龄。遭受同样“酷刑”的还有一起带回来的对比石笋F2,就是图4左侧挂“蜘蛛侠”绳子的那个突起。这样就得到了图5a那条蓝色变化曲线,这条曲线看似平淡无奇,却是中亚干旱区目前年代最精确(测年误差~6‰)、分辨率最高(~3年)的,反映了7800 — 3000年当地降雨、降雪的记录。

图4 采样现场(左)、石笋F11(右)(图片来源:Tan et al,2021)

图5 中亚干旱区7800 — 3000年降水记录(图片来源:Tan et al,2021)

图5有一段被条状阴影覆盖,也就是距今5820 — 5180年间,昭示了一场持续600多年的超级大旱事件。这次超级大旱对中亚的生态环境和绿洲产生了相当严重的影响。在干旱最盛期,巴尔喀什湖的湖面至少下降了20 m(Endo et al,2012)。

历史朝代更迭、社会变迁有其自身发展的因素,不都是气候变化引起的。但是持续600年的自然灾害确实超出了当年先民们的能力范围。可以想象,当时即使翻过山到了塔里木盆地,绿洲都消失了,也就没法再往前走。相对的,往北走到草原通道的,反而有一线生机。图6展示的遗址点很清楚地解释了这个过程。

图6a显示距今1万年到6000年间,东西方早期文明各自发展,各有特色。图6b可以看到两类农业文明随着人类迁徙逐渐扩散,在东西方向上也是慢慢靠近。图6c中出现了一半白一半黑的遗址点,说明在这个遗址点找到了代表东方农业特色的粟黍等遗存,也找到了具有西方农业特色的小麦、大麦、羊等遗存,这无疑是文化交流的体现。这些黑白并存的太极点分布也很有意思,北方草原带有一些,大约都在距今4500年前后。另外几个太极点出现在甘肃、黄河中游以及胶东半岛上,乍一看好像是从河西走廊传到东边,实际上如果核对这些遗址点的测年数据,就会发现胶东半岛上的年代最老,距今大约4200年(Long et al,2018),其次是黄河中游,最年轻的在甘肃,距今大约4000年。根据目前的测年数据,只能说这几个点的传播路线是从东往西的。

根据图2大胆猜测一下,由于中亚地区大旱,一伙中亚先民占据南方大河上游,或者山脚下有水源的地方挣扎求存。另一些要么是极爱探险,要么被排挤,继续往东是塔克拉玛干沙漠,基本上没活路。往南的也应该有,去了印度。顺着天山往北的一群人,辛辛苦苦带着口粮,又是打猎又是种地,终于摸到阿尔泰。去年的研究进展发现,普通小麦和青稞5200年前就到了新疆阿尔泰通天洞附近(Zhou et al,2020)。很快的,这个洞里住的人群遇到了东边来的小伙伴,洞里面发现4000多年前他们不仅有麦子和青稞,还吃上了中华传统美食——粟和黍。

到了距今4000年以后,中亚大旱的影响消退殆尽,对卡拉库姆和塔克拉玛干的可怕记忆散去,沙漠上的绿洲生机勃勃,这条史前的丝绸之路理所当然地繁忙起来。从图6d能看出,距今4000 — 3000年期间,你中有我,我中有你的太极小球已经遍布整个亚欧大陆。麦子就这么万里迢迢从西到东,从原本的地中海气候生长模式适应了季风气候生长模式;在中华家出生的小米、糜子也一路西行,各自找到了新的领地。

图6 亚洲东西端考古遗址点(10000 — 3000年前)(图片来源:Tan et al,2021)

闲话一句,虽然食材交换了,但是大家的烹饪技艺还是随着老家的习惯没变。东边的还是喜欢煮,西边的仍旧烤。麦子也是花了好一阵子才变成面粉,成为咱们北方人民离不开的一日三餐。同样,估计很多人都想不到咱熬粥的小米到了西边是这样上餐桌的:

图7 油炸小米饼(图片来源:thefeedfeed.com)

好了,写在结尾的话:一次大旱,就把人类迁徙的路线改了差不多1000年。不过无论如何艰险,亚洲两端的先民们依然走到一起。另外,咱们现在这么爱喝热水,刨到根上,2万年前就开始啦。