基于地理探测器的湖南新石器时期聚落遗址人居环境适宜度评价

2021-12-06杜心宇胡希军金晓玲曹诗怡罗紫薇韦宝婧

杜心宇,胡希军,金晓玲,曹诗怡,罗紫薇,韦宝婧

中南林业科技大学 风景园林学院,长沙 410004

史前聚落遗址是历史文化遗产的重要组成部分,也是整合特定历史时期人居环境信息的关键物质资料,其空间分布和组织模式中蕴含了古代人类的居住繁衍、生产生活、人地关系,破解这些空间信息是解读地域文化的重要途径(刘文卿和刘大平,2019)。此外,自然环境是影响聚落遗址分布的重要因素,聚落位置的选择和更迭与环境有着密切的联系(邱士可等,2019)。目前关于古代聚落遗址的时空分布特征与自然环境关系的定量分析和模拟研究已成为探究史前人地关系的重要热点之一(姚付龙等,2019)。

随着史前聚落研究工作的不断开展,在自然环境因素方面,国内学者在气候因素、地貌因素、土壤因素等方面分别进行了研究及探讨(武虹,2017)。而国外学者分别从气候变迁、自然灾害、植被类型、野生动植物(Revelles et al,2019;Sun et al,2019)等方面论述自然环境因素对古人选址起到了重要作用。人为因素方面,国内相关研究集中在史前耕地格局和史前交通路线研究(牛奥运,2018;朱燕等,2018),而国外学者从农田耕作、风俗文化、运河修筑等方面讨论了影响聚落遗址空间分布和聚落更迭的内在作用机制(Gauthier,2019;Nakajima et al,2019)。

湖南地区是长江中游新石器时期文化发源地之一,目前已有工作涉及湖南新石器时期的遗址分布(李意愿,2019),但鲜有采用定量的方法对新石器时期的环境适宜度进行评价。本文拟运用地理探测器的因子探测法确定各因素的权重值,构建聚落遗址空间分析模型和适宜性评价体系,探究湖南省新石器时期人类聚落遗址分布与自然环境之间的关系及特征,主要从气候、高程、地貌等7个方面分析自然环境因素对史前人类选择生活场地的影响。通过对新石器时期聚落遗址与自然环境的综合评价,反映人类对环境变迁的响应规律,从而分析新石器时期人类对自然环境的选择策略和意义,为今后史前人地关系的相关研究提供借鉴。

1 研究区概况

湖南省界于北纬24°38′ — 30°08′、东经108°47′ — 114°15′,位于长江中游,南邻岭南地区,北连江汉平原,西依云贵高原,东临华东丘陵。地势为东、西、南三面高,北面低;属大陆性亚热带季风湿润气候(谭远辉,2018)。全省总面积21.18万km2,分为5个区域,按地貌类型可大致分为:湘北平原地貌,湘西山地地貌,湘中丘陵地貌,湘南和湘东均为丘陵和山地地貌(胡最和聂阳意,2015)。且湖南的地貌类型多样,以流水地貌、岩溶地貌及湖成地貌为特色(黄国林等,2019)。省内水系发达,河网密布,主要以湘、资、沅、澧四水及其支流由南向北汇入洞庭湖和长江。

湖南地区史前文化时序完整,聚落类型全面,遗址数量较多,持续时间长,且在长江中游区域具有一定的代表性。新石器时期共经历了6个阶段,彭头山文化时期(9.0 — 7.8 ka BP)、皂市下层文化时期(7.8 — 6.8 ka BP)、汤家岗文化时期(6.8 — 6.3 ka BP)、大溪文化时期(6.3 — 5.3 ka BP)、屈家岭文化时期(5.3 — 4.6 ka BP)和石家河文化时期(4.6 — 4.0 ka BP)(吴小平和吴建民,1998)。从最早人类活动迹象上看,早在距今约12 ka前的旧石器向新石器过渡阶段,在玉蟾岩遗址中发现了栽培稻的遗迹,说明此时社会特征发生了转变,从食物采集阶段逐渐向农耕文明过渡。5 ka前的新石器晚期形成了酋邦社会,出现了一种等级制度下的阶级生活形式,并以家庭生产生活方式定居繁衍在这片土地上。根据相关研究比对,湖南新石器时期的地形地势未有明显的变化(贾肖,2019)。

2 研究方法

本文拟选取高程、坡度、坡向、水系、地貌、植被类型和土壤这7项指标构建湖南省地区新石器时期聚落遗址人居环境指数综合评价体系,共设为宜居度高、较高、中等、较低和低5个等级。确定权重的方法有很多,例如AHP层次分析法、主成分分析法、模糊数学模型、熵权法等(毕硕本等,2016),但上述方法在确定权重时较为主观。本文选用地理探测器中的因子探测方法,原因如下:首先,地理探测器可以研究自然环境因素的影响机制;其次,该方法较为客观,且应用时没有过多的前提假设条件;最后,该方法避免了统计方法变量的局限性。因此,采用地理探测器的方法计算各因子的权重值并在ArcGIS中对聚落遗址分布和自然要素进行空间分析,探讨新石器时期聚落遗址和自然环境之间的人地关系。

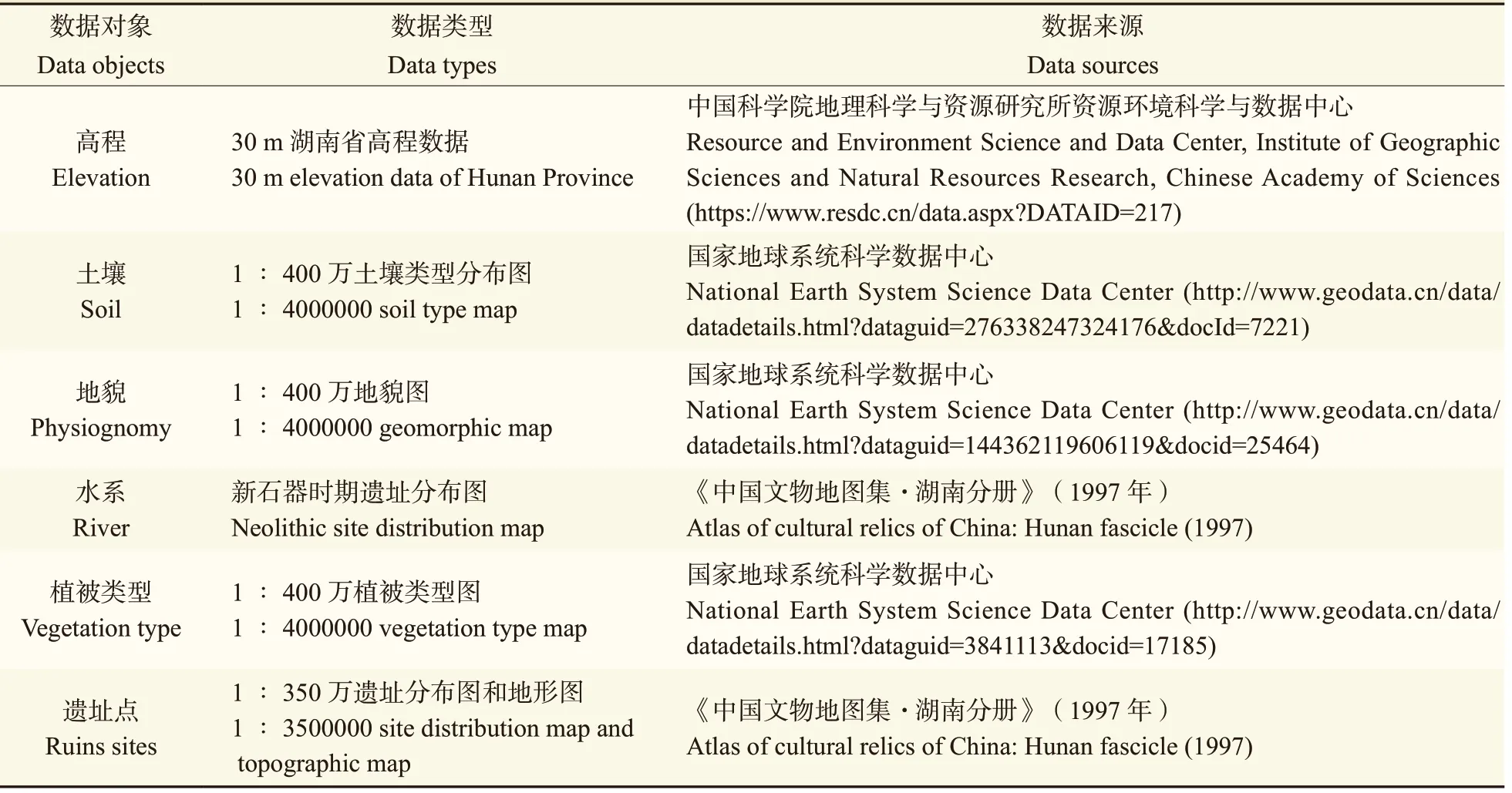

2.1 数据来源及分析

依据《中国文物地图集·湖南分册》中1∶350万新石器时期地形图和聚落遗址分布图、国家地球系统科学数据中心(http://www.geodata.cn/)和中国科学院地理科学与资源研究所资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/)的全国土壤、地貌和植被类型数据,以及前人对湖南省新石器时期的气候、土壤、地质地貌等研究成果(表1),在ArcGIS中利用裁剪(clip)或按掩膜提取工具(extract by mask)提取湖南省土壤、地貌和植被类型分布数据,基于湖南省30 m高程数据对坡度、坡向进行数据提取和分析。将《中国文物地图集·湖南分册》中的“湖南省新石器时期遗址分布图”进行扫描,在ArcGIS中进行地理配准,描出水系及遗址点分布,并分别对水系和遗址点做密度分析(density analysis)。将以上所有的指标层数据在ArcGIS 10.5中进行校准和配准,空间参考为GCS-WGS-1984地理坐标系。

表1 数据类型及来源Tab. 1 Data type and source

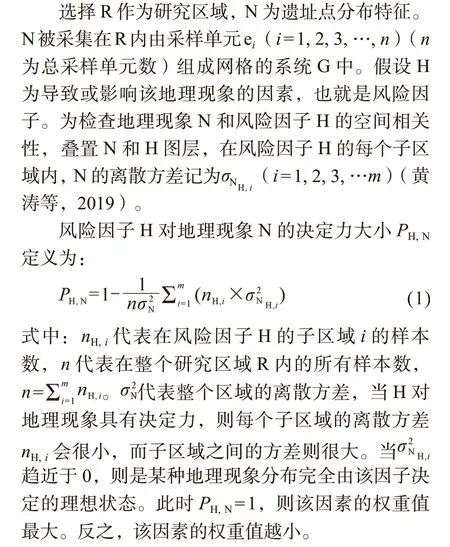

2.2 因子探测器识别各要素权重

地理探测器是由王劲峰及其研究团队所开发,被用于探索空间分异和影响其分异的驱动因素,是一种新的统计学方法,包含了四部分内容:风险探测、因子探测、生态探测和交互探测,其中,因子探测用于识别风险因素(王劲峰和徐成东,2017;成方龙等,2020)。本文采用因子探测法,以了解影响古人选择居住地的因素。

2.3 各指标权重确定

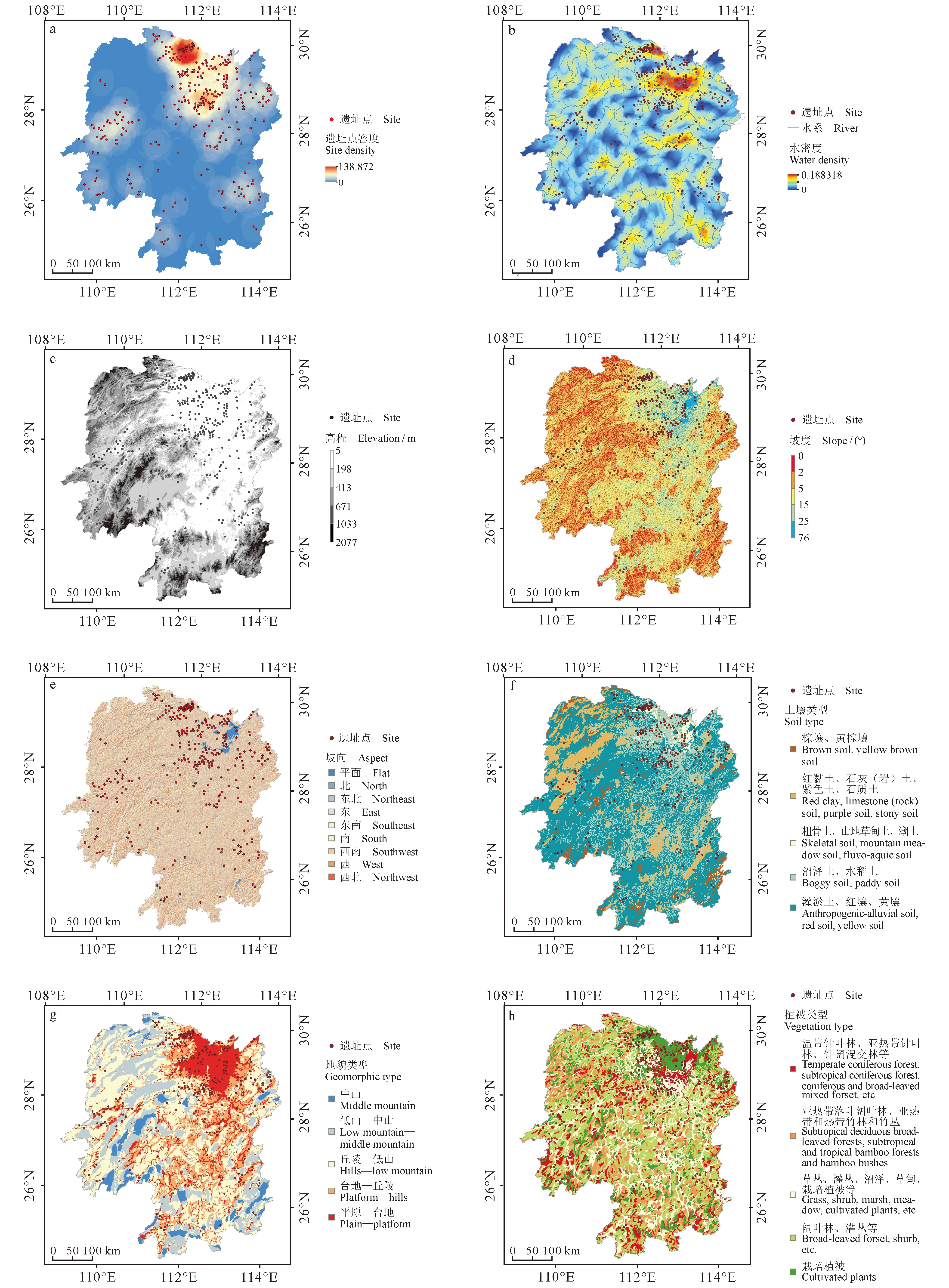

将高程、坡度、坡向、水体、地貌、土壤和植被类型等7个因子在ArcGIS 10.5中进行分析(图1)。首先,使用核密度分析(kernel density)功能,设置像元大小为10000 m×10000 m,搜索半径为10000 m,生成新石器时期遗址点密度图(图1a)。核密度分析原理为落入搜索区的点具有不同的权重,靠近中心点的权重值越大,反之则越小。其次,对绘制的水体进行线密度分析,将处理后的高程、坡度、坡向等7个因子和遗址密度值图多值提取至点(extract values to points)。然后将遗址点作为因变量Y,高程、坡度、坡向等7个影响因子作为自变量X导入到地理探测器软件中,分析得出各指标权重值:Weight ={0.569366, 0.427024, 0.436147, 0.797112, 0.199278, 0.204762, 0.227746}。

2.4 综合加权等级值

在确定评价对象的等级隶属程度时,首先需要对各对象划分等级标准,这个等级标准即为某评语对应因素的等级区间。分别将宜居度高的设为1,宜居度较高的设为2,宜居度中等的设为3,宜居度较低的设为4,宜居度低的设为5,得出指标隶属度分析结果。

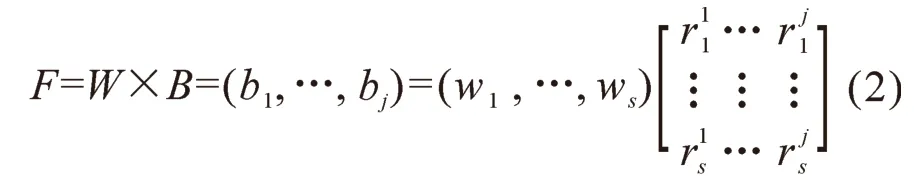

当权重向量和模糊评价矩阵都为已知时,利用加权平均型算子方法指出众多指标的总体趋势,该模糊加权综合评价的数学模型为:

式中:F为评语集上的等价模糊子集,j为评语等级数,s为因素个数,bj(j= 1, 2, 3, …,n)为评价对象的综合隶属度,ws(s=1, 2, 3, …,m)为各项权重系数。

将确定后的各权重值做归一化处理后得到各权重的占比为20%、15%、15%、28%、7%、7%、8%。利用加权叠加的方法将各评语对象乘以其权重百分比,得到综合加权平均等级值Y:Y= 20%×高程+15%×坡度+15%×坡向+28%×水体+7%×地貌+7%×土壤+8%×植被。

3 结果与分析

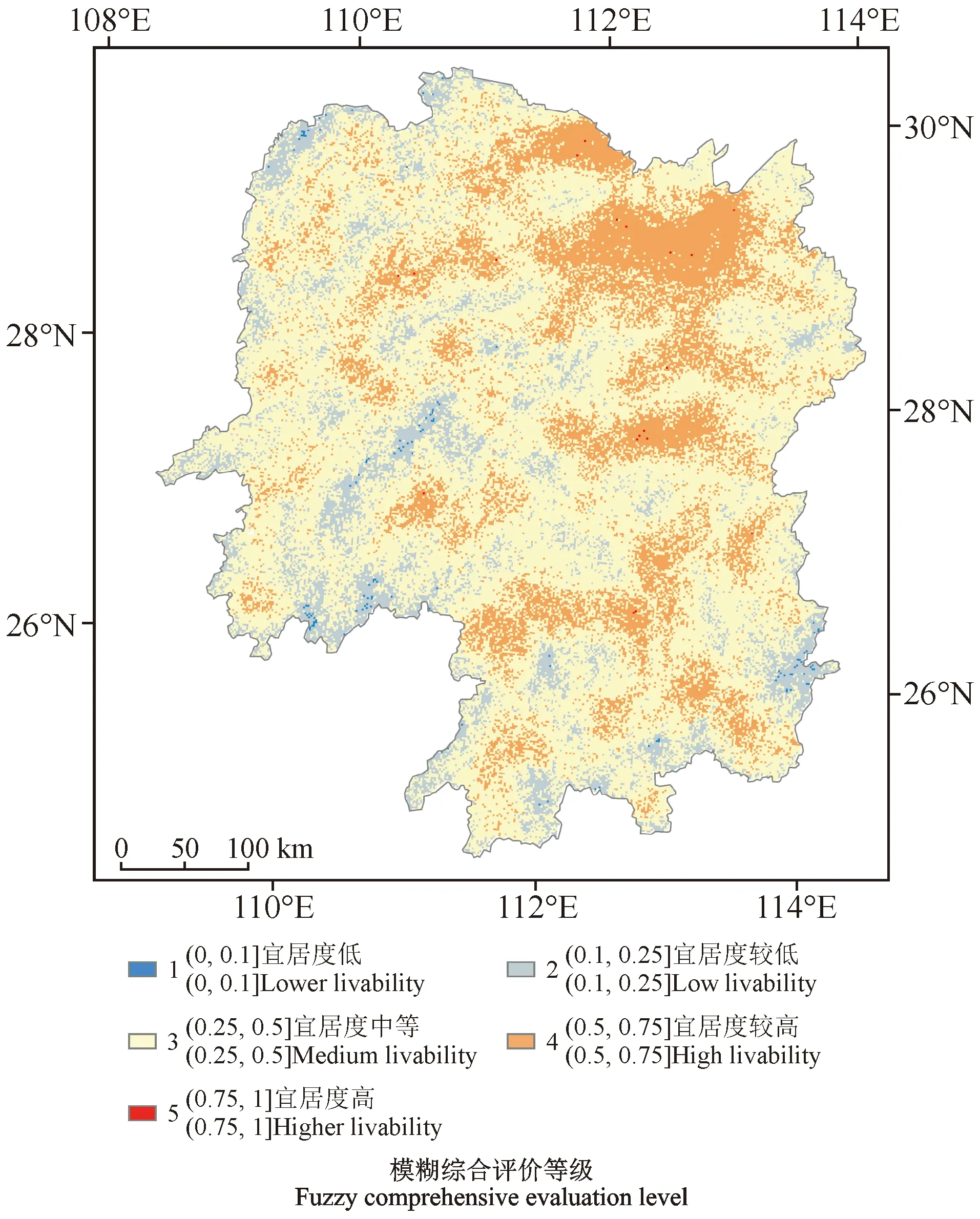

本文运用自然断点法,将等级分成5级,5类区间分别为(0, 0.1],(0.1, 0.25],(0.25, 0.5],(0.5, 0.75],(0.75, 1],得到湖南省新石器时期聚落遗址宜居度指数综合评价等级,并由高到低对应的综合等级值分别为1、2、3、4、5。

3.1 遗址点空间分布与自然环境的关系

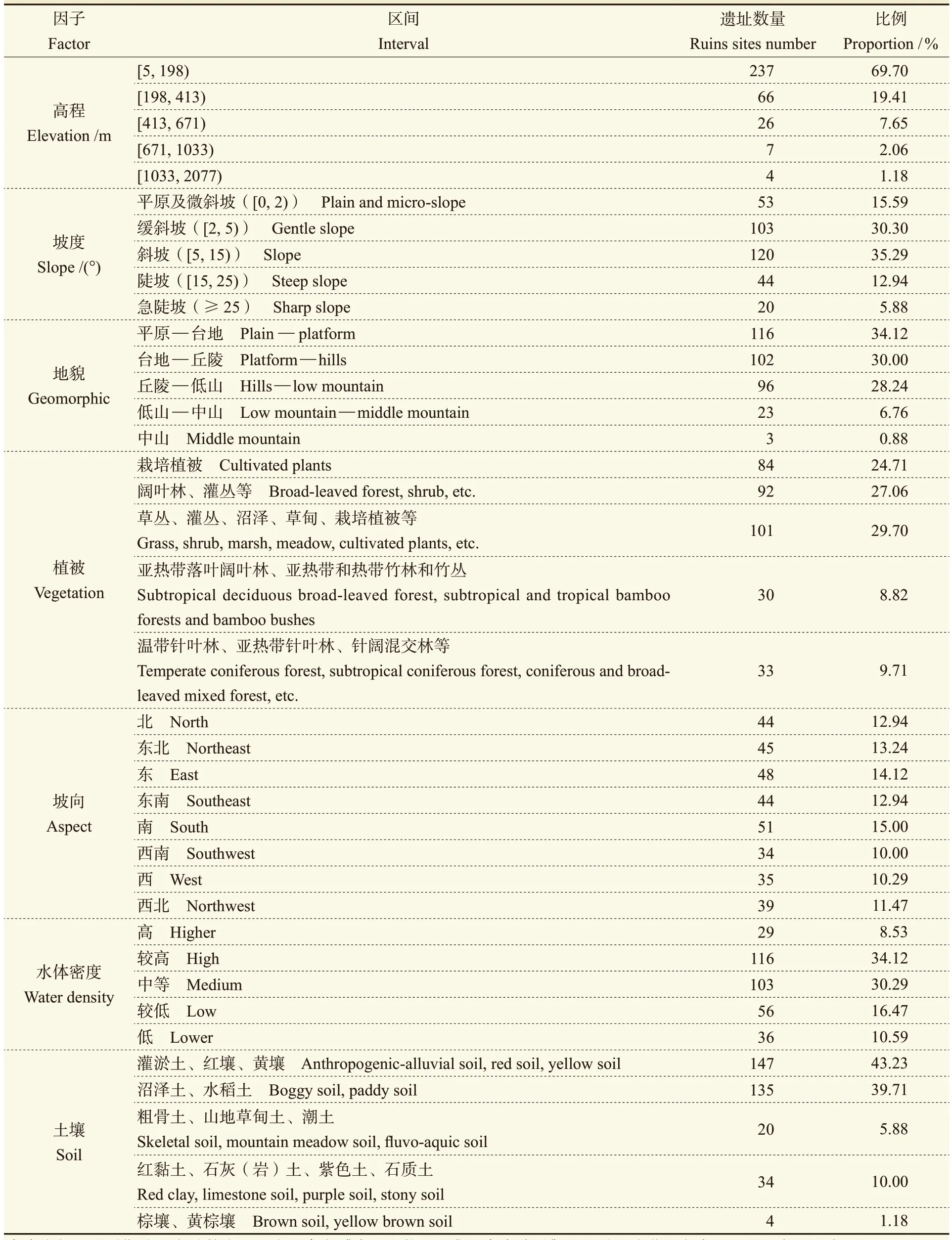

影响遗址点分布的因素众多,根据上述权重结果可知,海拔和水体所占的权重值最大,根据图1c和表2遗址点数量及比例的分布规律可知,分布在海拔[5, 198) m和[198, 413) m的遗址点数量最多,共303个,占总遗址数量的89.11%。对比地貌类型可知,平原到台地、台地到丘陵的遗址点个数较多,总占比64.12%,说明遗址点的空间分布趋向于海拔较低的地区,海拔越高遗址点分布的数量越少(图1g,表2)。由水体密度和遗址点分布的规律可知,遗址点多分布于水体密度中等偏高的区域,其比例达到了50%以上(表2),水体密度高的区域主要集中在洞庭湖区域,水体密度中等及较高的区域为湘、资、沅、澧及其支流和交汇的部分地区(图1b)。

表2 不同因子遗址点数量及比例Tab. 2 The number and proportion of sites with different factors

图1 研究区遗址点密度(a)、水体线密度(b)、DEM高程(c)、坡度(d)、坡向(e)、土壤类型(f)、地貌(g)及植被类型(h)Fig. 1 Site density (a), water linear density (b), DEM (c), slope (d), aspect (e), soil type (f), geomorphology (g) and vegetation distribution (h) in the study area

土壤关系着植被的生长类型和生长条件,从植被类型上看,遗址点分布较多的区域植被类型为草甸、灌从、栽培植被等,且遗址点分布数量占总数量的81.47%(图1h,表2),土壤类型为灌淤土、红壤、黄壤、沼泽土和水稻土的遗址数量最多,有282个,占总数量的82.94%(图1f,表2)。因此,遗址点较多分布在适于种植农作物的地区。

坡度、坡向是选择聚居地的重要因素,一般朝南向日照充足,适宜植被和农作物的生长。由表2、图1e可知,分布在各方位的遗址点相对较均衡,分布在南向的聚落遗址略高于其他坡向,这说明古人在选择栖息地时,较倾向于阳坡,但坡向与其他因素相比并非是最重要的考虑因素。从坡度因子分析可知,遗址点多分布于斜坡到平原之间,且遗址点个数总比例达到了81.18%,说明多数遗址点分布的区域较为平坦(图1d,表2)。

3.2 人居环境指数模糊综合评价

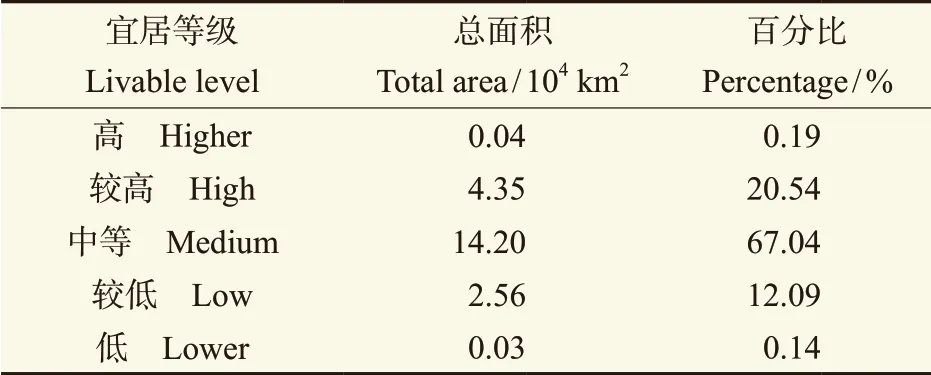

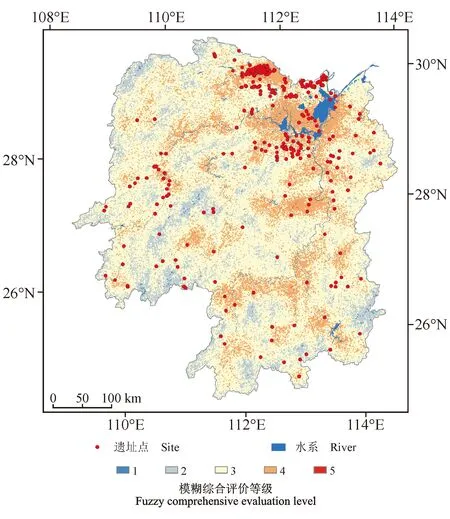

从模糊综合评价等级图来看(图2),宜居度高及较高的地区主要在洞庭湖区域、湘、资、沅、澧及其支流周边分布,且总分布面积为4.39万km2,占湖南省总面积的20.73%。该区域也是遗址点分布较为密集的区域(表3)。宜居度中等的区域面积共14.20万km2,在整个区域面积中占比最大,占湖南省总面积的67.04%。宜居度低及较低的区域主要分布在海拔较高的地区,如湘中、湘西和湘南的部分区域。且总面积为2.59万km2,占湖南省总面积的12.23%。

图2 人居环境模糊综合评价等级图Fig. 2 Comprehensive evaluation diagram human of settlement environment

表3 各等级总面积占比Tab. 3 Proportion of total area of each grade

3.3 遗址点分布的隶属度分析

根据综合等级划分结果(图3),综合等级为1的地区,高程在[1033, 2077) m,坡度在[33°, 76°),坡向分布于东北向和北向,地貌类型为变质岩褶皱中山和砂页岩褶皱中山,土壤类型有棕壤、黄棕壤。植被为温带针叶林、亚热带针叶林、针阔混交林等类型,遗址点分布在水体密度较低的地区。遗址点有上朝园、称砣岭等,部分遗址点未命名。

图3 遗址点分布的隶属度分析图Fig. 3 Membership analysis diagram of site distribution

综合等级为2的地区,高程在[671, 1033) m,坡度在[24°, 33°),坡向分布在西南向和西向,地貌为变质岩和砂页岩褶断中山(低山)、灰岩夹砂页岩峰丛中山(低山)等类型,土壤类型有红黏土、石灰(岩)土、紫色土和石质土。植被有亚热带落叶阔叶林、亚热带和热带竹林和竹丛等类型。遗址点分布在水体密度中低地区。主要遗址点有小坳、上朝园、园山下、天子坪、坨上坪、大荒地、斗篷坡等。

综合等级为3的地区,高程在[413, 671) m,坡度在[15°, 24°),坡向分布在东南向和南向,地貌为灰岩夹砂页岩峰丛低山(山丘)、变质岩和砂页岩褶断低山等类型,土壤类型有粗骨土、山地草甸土和潮土。植被有草甸、灌丛、沼泽、栽培植被等类型,遗址点分布在水体密度中等地区。主要遗址点有竹山岭、大树山、晒禾坪、太坪、车家堰、龙船坪和大洞坪等。

综合等级为4的地区,高程在[198, 413) m,坡度在[7°, 15°),坡向分布在东南向和东向,地貌为变质岩和砂页岩褶断丘陵、灰岩夹砂页岩丘陵等地貌类型,土壤类型有沼泽土、水稻土,植被有阔叶林、灌丛等类型,遗址点分布在水体密度中高地区。此区域为遗址点分布较为密集的区域,主要遗址点有彭头山、城头山、曹家棚、梅溪桥、状元洲、青洲坪等。

综合等级为5的地区,高程在[5, 198) m,坡度在[0°, 7°),坡向分布在北向和西北向,地貌类型为流水冲积平原、岩溶台地(平原)、侵蚀剥蚀丘陵(台地)、流水堆积台地等。土壤类型有灌淤土、红壤、黄壤,植被有一年生两熟水旱粮食作物,一年两熟或三熟水旱轮作(有双季稻)等栽培植被,遗址点分布在水体密度高的地区。主要集中于洞庭湖附近或沿澧水、湘江周边分布,遗址点主要有梨树山、木鱼包、青龙咀、鸡公桥等。

从总体来看,聚落遗址点分布越密集的地区宜居度越高。宜居度中等及以上的总面积为18.59万km2,占湖南省总面积的87.77%。综合来看,宜居度中等以上的遗址点比例达到85%左右,中等以下的遗址点比例在15%左右。另外,综合等级越高的遗址越靠近河流周边,沿洞庭湖区域、湘、资、沅、澧及其支流或河流交汇处分布。

4 结论与展望

4.1 结论

运用高程、水体、地貌、植被类型等7个因素探索聚落遗址和自然环境之间的关系,对湖南新石器时期的人居环境适宜度进行了综合评价,并运用地理探测器来辅助分析各因子的权重。相较于其他确定权重的方法,该方法更为客观和有说服力。将获得的权重值归一化处理后,使用加权叠加和自然断点法,将等级分为5级并得到湖南地区新石器时期聚落遗址人居环境适宜度综合评价等级。结果表明:

(1)综合评价等级为1的地区为山地型、丘陵型遗址;等级2的地区为岗地、丘陵型遗址;综合评价等级为3的区域类型最丰富,有平原型遗址、岗地型遗址、山地型遗址、丘陵型遗址;综合评价等级为4的区域遗址点的类型为平原型、丘陵型遗址;综合评价等级为5的地区为丘陵型、台地型、平原型遗址。

(2)宜居度中等的区域面积最大,占湖南省总面积的50%以上。且宜居度中等以上的区域总面积有18.59万km2,占湖南省总面积的87.77%,宜居度低和较低的区域总面积为2.59万km2,占湖南省总面积的12.23%。此外,将遗址点和综合评价等级图叠加发现,大多数的遗址点分布在中等及以上的区域,也就是遗址点密度越高宜居度的等级也就越高。

(3)根据综合评价等级结果来看,宜居度综合等级较高和高的地区分布在地势较低的区域,这些地区的地形地貌主要以冲积平原、丘陵、台地类型为主,具有高程较低、土壤肥沃、植被类型丰富、动物类型多样等特色。且冲积平原土壤肥沃适于种植一些基础作物;丘陵地区森林资源和动植物资源丰富,能开展取柴、采集果蔬和狩猎活动,同时木材还能用作取火工具,且具有取暖、防御野兽攻击等作用。

(4)根据权重分析结果,水体权重最高。通过对综合评价等级结果和遗址点分布对照可以看出,宜居度中等以上区域的遗址点密度较高,且沿洞庭湖区域、沅江、澧水、资水、湘江的周边及交汇处分布较多,其原因是便于古人日常用水、捕捞等活动,除了生活用途之外,水还起到交通运输和指引方向等作用。

4.2 展望

本文主要分析了不同自然因素对古人聚落选址的影响,并探讨两者之间的关系。但数据资料存在局限性,关于新石器时期数据资料较少,虽依据《中国文物地图集·湖南分册》确定了各遗址点的空间分布,但遗址点空间坐标的准确性仍存在偏差,且文中的自然环境数据所采用的是现代监测数据,对分析结果及结论会造成一定的影响。同时,不同文化时期的聚落遗址分布也受到人文因素的影响,例如不同时期的人口增长,生产工具的变革、稻作农业的发展等造成了社会经济类型转变和社会等级分化。后续工作将进一步开展人文因素影响下的湖南新石器时期聚落遗址分布及人居环境适宜度分析。

目前关于聚落遗址的研究主要集中于特定时期的遗址时空分布格局、聚落遗址分布特征、聚落遗址时空数据模型构建和聚落形态等方面,按照时间序列来分析聚落遗址分布与环境之间的关系有待进一步探讨。例如新石器时期分为早、中、晚期,包含了不同类型的文化时期,其聚落遗址的空间分布、聚落形态和社会经济等都与自然环境有着密不可分的关系,关于时间序列的聚落遗址分布和环境要素之间的相互影响关系将会成为未来重要的研究内容。