核与辐射应急准备分类及相应的管理要求

2021-12-06张建岗李国强杨亚鹏冯宗洋贾林胜梁博宁刘一宁朱业明

张建岗,李国强,杨亚鹏,冯宗洋,贾林胜,王 宁,梁博宁,刘一宁,朱业明

(中国辐射防护研究院,太原 030006)

福岛核事故后,国际核与辐射应急准备与响应的理念和标准发生了很大变化[1],包括:(1)对应急“准备”与“响应”不再作功能性区分;(2)要求中增加了应急管理体系、防护策略、应急放射性废物管理、应急终止和人员配备的基础要求,国际应急准备与响应的请求、提供和接受,应急及响应分析;(3)修订了四个术语:危害评价、应急准备类型、质量管理大纲和甲状腺碘阻断;(4)修订部分概念:国家协调机制、五类应急准备类型、针对食入的紧急防护行动和早期防护行动、通用准则、预期剂量和接受剂量等;(5)强调或新增了13个概念:应急计划区划分、健康危险监护系统、应急与核安保的接口、国际组织责任、应急准备与响应中的领导力、应急响应人员责任的适合性、应急协助人员、应急照射情况的参考水平、国际团体与IAEA信息通报、应急及响应分析、应急准备与响应的国际援助、周期性独立评价、损害赔偿等。

我国在核与辐射应急准备方面需要结合国际经验,进一步完善法规和标准体系。国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871—2011)[2]要求,应根据源的类型、规模和场址特征制定应急计划,将场内、场外应承担的应急干预的准备、实施和管理责任规定清楚并做出相应的安排。这体现了分级的理念,但没有明确基于危害评价开展应急准备分类。

在核与辐射应急准备方面,国际领域已有很好的研究基础和应用基础,国际原子能机构根据核与辐射设施和活动危害评价与应急准备分类方法的研究成果,结合福岛核事故的经验,制定了由八个国际组织共同倡议编写的《国际辐射防护和辐射源安全基本安全标准》[3](2014年版)和十三个国际组织共同倡议编写的《核或辐射应急的准备与响应》[4](2015年版)。

应急准备分类基于风险指引的理念,使有限的应急资源得到高效应用,这个方法已在国际上广泛应用于不同的领域,包括核与辐射安全。本文根据国际经验给出了基于危害评价的应急准备分类,以及各类应急准备需要建立的基本能力,提出了应急管理要求建议。

1 危害评价是应急准备分类的基础

1.1 应急准备的目标

核与辐射应急准备的目标是:确保在营运组织内部以及在地方级、地区级和国家级并酌情在国际一级具备在核或辐射应急中作出有效响应的适当能力。该能力涉及一整套基础结构要素,包括但不限于授权和责任、组织和工作人员配置、协调、预案和程序、工具、设备和设施、培训、训练和演习,以及管理体系等。

核与辐射设施和活动引起的危害最为严重的后果来自核反应堆堆芯、核临界反应、放射源或其他辐射源的失控,因此,为确保产生有害后果的事故发生率处于极低水平,应采取以下措施:(1)防止发生可能导致安全失控的异常工况(包括安保失控);(2)防止已经发生的异常工况的逐步升级;(3)防止放射性物质的丢失。

1.2 应急准备前应开展核与辐射危害评价

核与辐射应急危害评价是在危害筛选与鉴别的基础上进行情景分析和影响评价,结果用于制定应急预案的事故谱、事故识别因子和影响范围,从而确定应急预案与应急准备所需的技术基础。因此,核应急危害评价应在安全分析和概率安全评价的基础上,结合国际领域已发生的事故经验反馈,开展事故谱和事故景象的进一步分析,确定事故识别因子,建立识别因素、事故后果与事故分级的关系,为确定应急计划区和建立准确的应急行动水平奠定基础。危害评价应包括核安保以及超设计基准的严重事故,这两类事件可能会产生严重的事故后果,应迅速识别和响应来缓解事故的后果,这些事故在安全分析报告中一般较少涉及。

危害评价的对象[4]包括:

(1)可能影响设施或活动的事故,包括超设计基准事故;

(2)核和辐射应急与常规应急联合发生的事件,这些常规事件可能造成更大范围的辐射影响,并可能减弱应急响应支持的能力,这类事件包括地震、火山爆发、热带气旋、恶劣天气、海啸、飞机坠毁或社会安全事件引起的应急等;

(3)共因事件,以及设施和活动间相互影响的事件;

(4)可能影响国内区域的国境外核设施事故,或国境外核活动事故。

危害评价基于历史上发生的事故经验和安全分析、概率安全评价等的结果开展评价,包括超设计基准事故。危害评价应包含核安保威胁评价的结果,危害评价还应确定可能影响响应行动有效性的非辐射危害。危害评价应包括鉴别可能存在失控危险源的设施和场所。

在危害评价中,应鉴别设施和活动、场内区域、场外区域和场所,在可用信息有限并存在不确定性的情况下,核与辐射应急可能需要采取不同的应急响应行动:

(1)采取预防性紧急防护行动,使预期剂量低于标准中急性照射的剂量行动水平,避免或最大程度减小严重确定性效应(组织反应);

(2)采取紧急防护行动和其他响应行动,避免或最大程度减小严重确定性效应以及减小随机性效应的危险;

(3)采取早期防护行动和其他响应行动;

(4)采取其他应急响应行动,如较长期的医疗行动,及旨在终止应急状态的响应行动;

(5)实施对应急(响应)人员的保护。

定期危害评价的目的是:确定可能需要应急的所有设施和活动、场内区域、场外区域和场所;考虑国内外危害的变化,核安保威胁评价的变化,从研究、运行和应急演习中获得的经验教训,以及技术发展。必要时,可利用评价结果修订应急预案和程序。

1.3 应急管理体系应与危害评价结果相匹配

建立协调一致的应急管理体系的目的是在发生核与辐射应急时保护人员生命、健康和环境。应急管理体系的特点是:

(1)体系设计应与危害评价结果相匹配,并能够对合理可预见的设施或活动事故(包括极低概率事故)做出有效的应急响应;

(2)体系应尽实际可能与所有危害的应急管理体系相融合。

营运单位和应急组织应为核与辐射事故的应急准备和响应做出安排。制定与所涉及危害的性质和大小相适应的应急预案和程序,并作好相应的应急准备,在应急照射情况发生之前制定预防措施和缓解行动。在应急准备阶段,为防止源的失控或防止状态升级,应开展:

(1)制定、维持和执行程序文件,建立防止源的失控手段,以及失控后恢复控制的手段;

(2)配置必要的设备、仪器仪表和评价手段;

(3)对工作人员进行程序培训和定期再培训,并针对应急预案进行演练和演习。

2 应急准备类型

营运单位应开展危害评价,作为核和辐射应急准备与响应分类管理的基础。

核与辐射应急准备分类,首先取决于设施或活动的性质,其次取决于设施或活动所包含的放射源或辐射产生装置的类型、数量、大小以及潜在事故的危害(发生的概率和危害程度)。应急准备类型分为五类[4](列于表1)。应急准备与响应的基础是危害评价和事故潜在后果,应急准备的安排应与这些危害和潜在后果相匹配。

表1 应急准备类型[4]

在应急准备的分类管理中,第1、2、3类是针对设施,由于其潜在的危害大小和影响范围不同,则应急准备的程度也有不同;第4类是针对核与辐射活动,可能发生应急情况的地点不确定,情景不可预知;第5类是针对别国核设施的影响,因此只考虑公众防护相关的准备。应急准备可能涉及到应急管理行动、应急状态、应急响应的启动、缓解行动、应急评价和预测、防护行动和其他响应行动、公众应急通知、应急人员和应急援助人员的保护措施、医学响应、应急组织和人员配置、应急信息发布和公众沟通等主要要素。

3 不同应急准备类型的管理要求建议

3.1 应急管理行动

不同应急准备类型可能需要开展的应急管理行动列于表2。

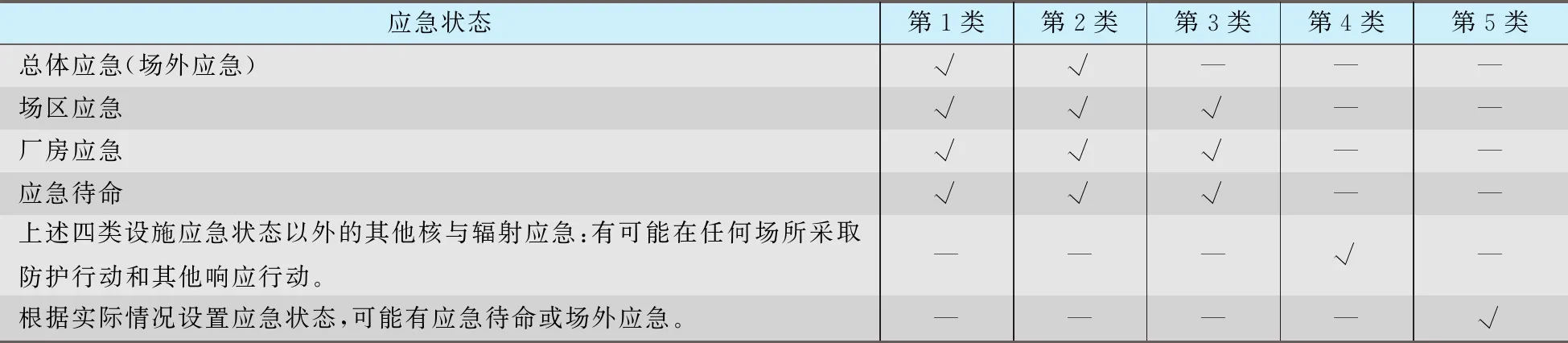

3.2 应急状态

不同应急准备类型可能涉及的应急状态列于表3。

表3 不同应急准备类型可能涉及的应急状态

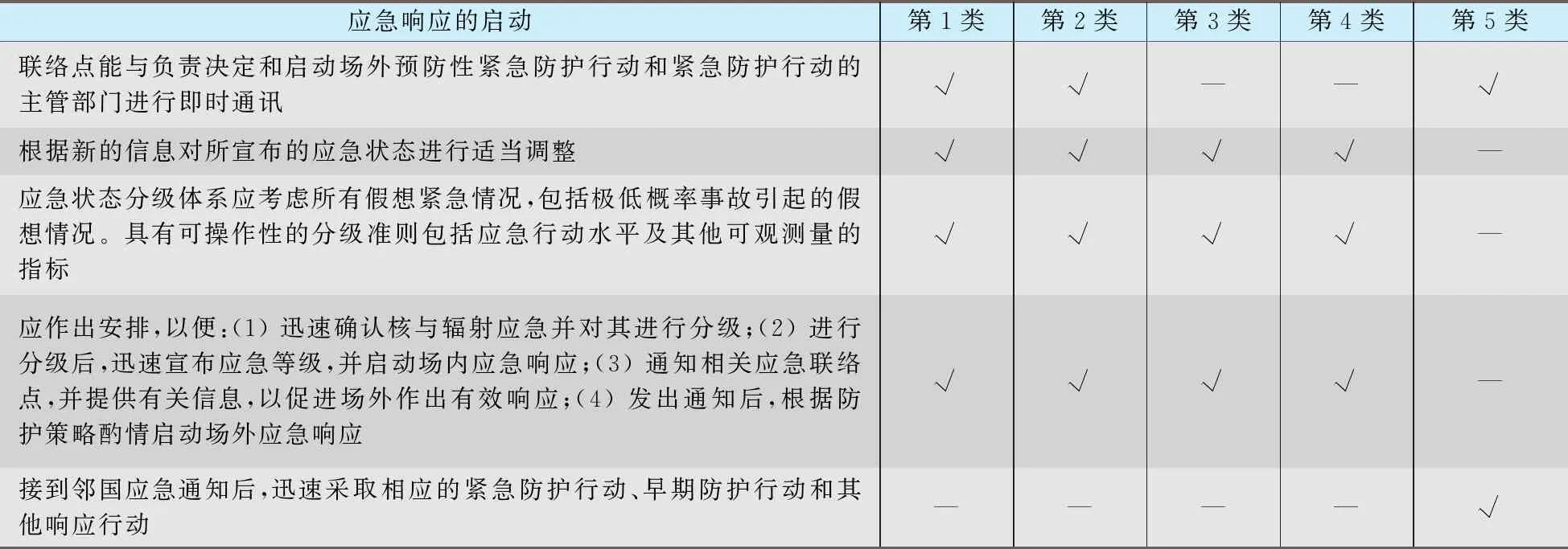

3.3 应急响应的启动

不同应急准备类型启动应急响应的安排列于表4。

表4 不同应急准备类型可能启动的应急响应

3.4 缓解行动

缓解行动的准备应考虑影响应急响应的所有可能的工况,包括设施工况、自然事件、人因事件或其他事件引起的影响地区基础设施或周边其他设施的工况。这些安排包括供运行人员对所有假想紧急情况采取缓解行动时使用的应急运行程序和导则。需要尽可能考虑核安保系统的持续运行。不同应急准备类型的缓解行动列于表5。

表5 不同应急准备类型的缓解行动

针对第5类,由于设施在国境外,因此不涉及针对设施的缓解行动。

3.5 应急评价和预测

对第1、2、3类,应急评价和预测的目的是:

(1) 决定运行人员将要采取的缓解行动;

(2) 作为应急状态分级的依据;

(3) 决定场内将要采取的防护行动和其他响应行动,包括对工作人员和应急人员的防护行动;

(4) 决定场外将要采取的防护行动和其他响应行动;

(5) 在适当情况下,确定可能在场内受到了潜在照射且需要就医的人员。

对第4类,应急评价和预测的目的是:

(1) 启动缓解行动;

(2) 作为场内将要采取的防护行动和其他响应行动的依据;

(3) 确定应急响应级别和向适当的场外响应组织通报危害程度。

不同应急准备类型开展的评价和预测列于表6。

表6 不同应急准备类型开展的应急评价和预测

针对第5类,只涉及对本国公众和环境影响的评价和预测。

3.6 防护行动和其他响应行动

不同应急准备类型可能开展的防护行动和其他响应行动列于表7。

表7 不同应急准备类型可能开展的防护行动和其他响应行动

3.7 公众应急通知

不同应急准备类型对应的公众应急通知列于表8。

表8 不同应急准备类型对应的公众应急通知

3.8 应急人员和应急援助人员的防护措施

应急人员和应急援助人员的防护措施列于表9。

表9 不同应急准备类型的应急人员和应急援助人员的防护措施

针对第5类,只涉及场外应急组织的应急人员和应急援助人员。

3.9 核与辐射应急中的医学响应管理

不同应急准备类型的医学响应行动列于表10。

表10 不同应急准备类型的医学响应管理

3.10 应急人员组织和配置

不同应急准备类型的应急组织和人员配置要求列于表11。

表11 不同应急准备类型的应急组织和人员配置

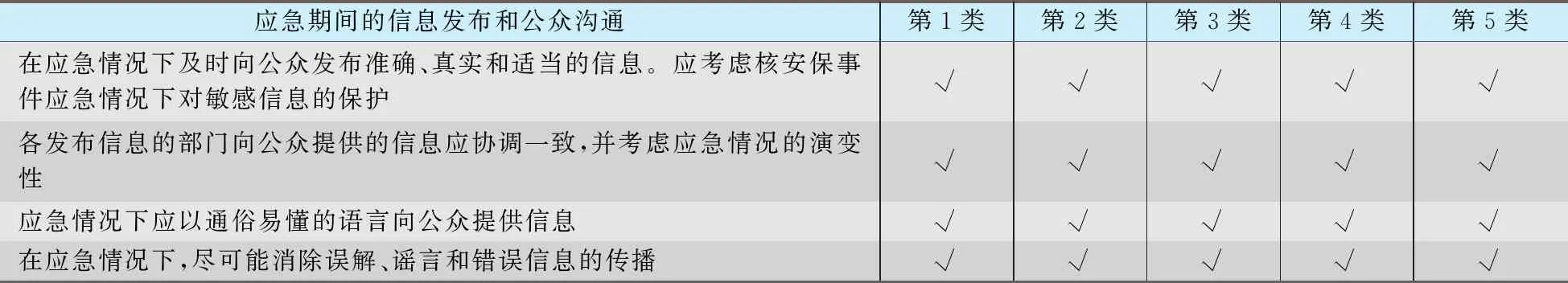

3.11 应急信息发布和公众沟通

应急期间的信息发布和公众沟通要求列于表12。

表12 不同应急准备类型的应急信息发布和公众沟通

4 结论

GB 18871—2011是我国实施辐射防护和辐射源安全管理的基本标准,建立了实践与干预的防护体系。目前国际标准[3]是针对三类照射情况进行防护与安全的管理,包括计划照射情况、应急照射情况和现存照射情况。针对应急照射情况,我国的核与辐射应急的危害评价和应急准备分类需要基于GB 18871—2011的体系开展分析,同时参考国际研究成果和标准,并借鉴福岛核事故和切尔诺贝利核事故的应急响应经验。

应急准备与响应的基础是危害评价和事故潜在后果,应急准备的安排应与这些危害和潜在后果相匹配。核应急准备分类取决于设施或活动的性质,也取决于设施或活动所包含的放射性物质和辐射的类型、数量、大小以及潜在事故的危害。基于危害评价的应急准备类型可分为五类,这有利于建立应急准备与响应的正当性和最优化方法。

针对不同的应急准备类型,需要在应急管理行动、应急状态、应急响应的启动、缓解行动、应急评价和预测、防护行动和其他响应行动、公众应急通知、应急人员和应急援助人员的保护措施、医学响应行动、应急组织和人员配置、应急信息发布和公众沟通等11个要素开展相应的准备和管理。

总之,近年来分级理念已广泛应用到核与辐射安全管理中,特别福岛核事故后,核与辐射应急深化了分级理念的应用。这些经验结合我国多年来的核与辐射应急分级研究成果[5],可有效提升我国核与辐射应急管理的水平。