《诗经》“三颂”与颂体的起源

2021-12-06杨化坤

杨化坤

(安徽财经大学 文学院,安徽 蚌埠 233030)

《诗经》“三颂”(以下简称《诗·颂》)是先秦时期重要的庙堂文学,用于配乐演唱,属于诗歌的范畴,汉代之后的颂体即从《诗·颂》演变而来,成为独立文体的颂脱离音乐,变成徒口诵读的文章。这种变化,不仅是形式上的区别,更重要的是文体属性的根本转变。随着时代的变迁,后世颂体虽然在不少方面多有创新,但总体来看,它们仍以《诗·颂》为宗,体现出《诗·颂》对颂体的深远影响。可以说,《诗·颂》之与颂体,实为源与流的关系。对此我们不禁要问,颂体在发展的过程中,继承了《诗·颂》哪些方面的特点,与《诗·颂》有何不同,对《诗·颂》又有哪些发展?这些都是文体研究中亟需解决的问题。

一、《诗·颂》的内容与功能

《诗经》包括《风》《雅》《颂》三类,《风》是各个地方的乐歌,《雅》是周王朝直辖地区的音乐,《颂》则是祭祀宗庙时所用的舞曲歌辞。其中,《颂》又包括《周颂》《鲁颂》及《商颂》,合称“三颂”。关于“颂”字的涵义,《毛诗序》解释说:“颂者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也。”[1](P568)说明“颂”是用于祭祀告神的乐篇。古代“颂”“容”二字声近义通,一般认为,“颂”由“容”字申发而来,如《周礼·大师》云:“教六诗,曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂。”郑玄注:“颂之言诵也,容也,诵今之德,广以美之。”[2](P1719)体现了《诗·颂》的颂美功能。

《诗经》中现存《周颂》共31篇,虽然均用于祭祀,但内容各有侧重。如《清庙》是周公在洛邑建成之后,与诸侯一起祭祀文王之歌。《时迈》乃武王伐纣成功后,举行巡狩礼仪,告祭柴望朝会时所用之乐。《执竞》为祭祀武王之歌,《臣工》是周天子行籍田之礼以劝戒农官,《噫嘻》用于春日向上苍祈谷。通过《毛诗序》和其他学者的解释来看,《周颂》每一篇都有自己的用途,属于典型的礼乐诗篇。关于《周颂》的创作缘由,苏辙曰:“《周颂》皆有所施于礼乐,盖因礼而作《颂》,非如《风》《雅》之诗,有徒作而不用者也。文武之世,天下未平,礼乐未备,则《颂》有所未暇。至周公、成王,天下既平,制礼作乐,而为诗以歌之,于是《颂》声始作。”[3](P575-576)苏氏认为,《周颂》是创作于周公、成王时期的作品,皆可配乐演唱,是专门用于礼乐的诗篇。关于《周颂》的创作目的和背景,郑玄解释说:“《周颂》者,周室成功致太平德洽之诗。其作在周公摄政、成王即位之初。”[1](P1253)清人姚际恒则认为:“《颂》有在武王时作者,有在昭王时作者。”[4](P322)尽管二者观点不完全相同,但均认为《周颂》作于周朝建立的初期,主要用于歌颂太平。

《鲁颂》共有4篇,分别是《駉》《有駜》《閟宫》和《泮水》。鲁国在西周只是一个诸侯国,却有天子专有之颂,关于其缘由,前人可谓聚讼纷纭,提出了各种不同的看法。朱熹解释说:“鲁,少皞之墟。在《禹贡》徐州蒙羽之野。成王以封周公长子伯禽,今袭庆东平府沂、密、海等州即其地也。成王以周公有大勋劳于天下,故赐伯禽以天子之礼乐。鲁于是乎有《颂》,以为庙乐。其后又自作诗以美其君,亦谓之《颂》。”[5](P237)认为因鲁国国君伯禽功劳盛大,故而周天子赐予其颂。姚际恒则认为朱熹的解释乃“揣摩杜撰之说”,他说:“今《鲁颂》多变而为颂其君上,若是,则天下之民可以颂天子,一国之民亦可以颂诸侯,安见诸侯之不可有颂而为僭哉!”[4](P353)认为庙颂并非只是天子所有,诸侯也可拥有,鲁国有颂,并不是一种僭越。方玉润也认为,诸侯可以有庙颂,并分析说:“夫‘颂’者,所以颂功与德耳。非天子则功德必不盛,故《颂》惟天子有之,倘使诸侯盛德隆功,则何不可颂之有?既可颂君,即可告庙,又安见庙颂惟天子有之,诸侯不得而有耶?鲁无大功德而有《颂》,且变为颂君而非告庙,则其无大功德堪以告庙,不得不变而为颂君之辞也可知。然未免近浮而夸矣。此《颂》之变也。”[3](P360)方氏认为,颂并不为天子所专有,有“盛德隆功”的诸侯,也可以成为颂扬的对象。但他对这个观点并不是很确信,所以又认为《鲁颂》存在浮夸的现象,较之《周颂》,是颂的变体。通过上述分析我们看到,不管《鲁颂》的创作是出于何种原因,其使用对象已发生了变化,从天子变成了诸侯,同时功能也发生了变化,即由祭祀变成了歌颂之用,则是没有疑问的。

《商颂》共计5篇,包括《那》《烈祖》《玄鸟》《长发》《殷武》,为祭祀商朝先祖而作。朱熹说:“契为舜司徒而封于商,传十四世而汤有天下。其后三宗迭兴,及纣无道,为武王所灭,封其庶兄微子启于宋,修其礼乐以奉商后。其地在《禹贡》徐州泗滨,西及豫州盟猪之野。其后政衰,商之礼乐日以放失。七世至戴公时,大夫正考甫得《商颂》十二篇于周太师,归以祀其先王。至孔子编《诗》而又亡其七篇。然其存者亦多阙文疑义,今不敢强通也。”[5](P284)这段话简要梳理了商朝的发展历程,认为《商颂》乃商朝遗文,是祭祀商之先祖而用。这个解释,姚际恒也予以认同,他首先分析《商颂》的风格说:“《商颂》五篇文字,风华高贵,寓质于敷腴,运轻缓于古峭,文质相宜,允为至文。”指出《商颂》古朴典雅的风格。接着又说:“妄夫以为春秋时人作,又不足置辩。虞廷庚歌,每句用韵,《商颂》多为体,正见去古未甚远处。”[4](P363)通过分析《商颂》的用韵特征,与同时代的“虞廷庚歌”比较,说明其的确创作于商朝。由此可见,《商颂》在“三颂”之中,创作年代最为久远,故而方玉润说:“颂之体始于商,而盛于周。鲁,其末焉者耳。然必合三诗而其体始备,亦犹后世之论唐诗有盛、中、晚唐之分,此三《颂》之体所由辨也。”[3](P643-644)方氏也认为《商颂》最早,但只有将之与《周颂》《鲁颂》合观,才能完整地看出颂的文体特征。至于为何《周颂》置于“三颂”之首,《商颂》置于最末,方氏猜测说:“盖先周者,尊本朝;后商者,溯诗源,编《诗》体例应如是耳。”[3](P644)《诗经》成书于周朝,出于“尊本朝”的目的,故而将《周颂》置于颂类的首部。为了追溯颂的源头,则将《商颂》置于末尾,这是极有可能的。

以上是依据前人的解析,对《周颂》《鲁颂》《商颂》内容的分析,可知《商颂》和《周颂》均用于祭祀,但内容稍有区别。孔颖达说:“颂诗,直述祭祀之状,不言得神之力,但美其祭祀,是报德可知。此解颂者,唯《周颂》耳,其商、鲁之颂,则异于是矣。”认为《周颂》《鲁颂》《商颂》的用途并不一样。如他分析《商颂》说:“虽是祭祀之歌,祭其先王之庙,述其生时之功,正是死后颂德,非以成功告神,其体异于《周颂》也。”[1](P569)《周颂》用于以“成功告神”,《商颂》用于“死后颂德”,但总体上看,《商颂》与《周颂》均用于祭祀先祖。至于《鲁颂》,则与《商颂》《周颂》区别很大,孔颖达说:“《鲁颂》主咏僖公功德,才如‘变风’之美者耳,又与《商颂》异也。”[1](P569)又说:“《鲁颂》之文尤类《小雅》,比于《商颂》,体制又异。”[1](P1254)《鲁颂》与《商颂》《周颂》相比,使用对象由天子变成了诸侯,功能也由祭祀变成了颂扬功德。从这两方面来看,《鲁颂》更像是《诗经》中的《小雅》。因此,后世学者多认为《鲁颂》属于颂之变体,无法与《周颂》《商颂》同等对待。如明代章潢说:“鲁之《有駜》《泮水》则近乎风,《閟宫》与商之伍篇则近乎雅,而其体则颂也,故谓之‘变颂’也亦宜”[3](P574),指出了《鲁颂》与《周颂》《商颂》的区别。

虽然《鲁颂》之“变”在后世受到很多学者的非议,乃至批评,可这种功能上的“变”,直接影响了后世颂体的文体特点和功用。吴讷《文章辨体》云:“若商之《那》、周之《清庙》诸什,皆以告神为颂体之正。至如《鲁颂》之《駉》《閟》等篇,则当时用以祝颂僖公,为颂之变。故先儒胡氏有曰:‘后世文人献颂,特效《鲁颂》而已。’”[6](P204-205)认为用以告神的《那》《清庙》等乃颂之正体,而祝颂僖公的《鲁颂》则为变体,并且援引胡广之语,指出《鲁颂》对后世颂体的影响。贺复征又在此基础上补充说:“后世所作诸颂,皆变体也。”[7](P588)吴氏所称的“正”与“变”乃着眼于《诗·颂》功用的转变,而贺复征所谓的“变体”,则指由诗入文后的颂体,二者的着眼点不同,但这二种变化,其实均由《鲁颂》开启。《鲁颂》之于颂体的意义,一方面在于使颂由祭祀变为歌颂君王,实用功能进一步凸显,与社会联系也更加紧密。同时,其篇幅增大,内容增加,尤其是《閟宫》叙事功能的增强,对后世颂体的形式影响极大,直接促使后世之颂由诗到文的转变。变为文体之后的颂,呈现出独特的文体特色。

二、颂体的确立及对《诗·颂》的继承

中国古代文体的命名方式,多表现为“内容+文体名”的共性,这就使得同一文体的作品,在文章的篇名构成上有着相同特点,即用带有标志文体类别的词语作为篇名后缀,如赋、颂、赞、诔、碑等文体,均是如此。这种情况的出现,是古人在长期的创作过程中,一种约定俗成的写法,体现了人们的“辨体”意识,也体现了人们对所写文体的认可。反过来,我们也可以说,只有带有足够多相同篇名后缀的作品出现时,一种文体才有可能确立,颂体也不例外。《诗经》“三颂”中的作品,虽然在类别上属于“颂”,但这些颂作,仍然属于诗的范畴,尚未独立成体。元代郝经在《续后汉书》中评价《诗·颂》曰:“未命篇为文。”[8](P689)亦即未脱离诗歌范畴,没有独立成为文体。

先秦时期,还有一类作品,篇名中冠以“颂”名,这分为两种情况:一种是篇名为后人所加,如《有焱氏颂》,乃据《庄子·天运》篇所引“有焱氏为之颂”命名,还有《成王冠颂》(又作《成王冠辞》),《孔子家语》曰:“武王崩。成王年十三而嗣立。周公摄政以治天下。冠成王而朝于祖。以见诸侯。周公命祝雍作颂曰。”[9](P199)篇名也为后人所加。另一种是篇名为作者所加,如屈原《橘颂》。但总体看来,先秦时期的作品,篇名带“颂”的作品数量太少,且意义与后世用于颂扬之颂并不相同。《有焱氏颂》《成王冠颂》《橘颂》中的“颂”字,实则为“诵”的假借[10](P71-73)。与后世颂体的功能不同。

汉代结束了战国时期的混乱局面,同时也是各种文体发展的关键时期。西汉“颂”名篇的作品较之先秦,开始增多,现以表格的形式列出如下:

篇名作者出处篇体特征《琴颂》(佚)刘安《汉书》《颂德》(佚)刘安《汉书》《长安都国颂》(佚)刘安《汉书》《山川颂》董仲舒《春秋繁露》散体,解经之作《旱颂》东方朔《艺文类聚》骚体《圣主得贤臣颂》王褒《汉书》散体《甘泉宫颂》王褒《汉书》以6字句居多《碧鸡颂》(残)王褒《汉书》有序,以4字句居多《高祖颂》(残)刘向《汉书》4字一句《世颂》(残)刘向《汉书》《琴颂》(佚)刘向《汉书》《赵充国颂》扬雄《汉书》4字一句

以上共计6位作者、11篇作品,尽管很多未能完整保留下来,但所幸《史记》和《汉书》对这些作品给予了著录。这些作品有如下值得注意的地方:首先,数量更为集中,根据主题或内容来看,有些作品名称中的“颂”,乃“诵”的假借,如刘安、刘向的同名作《琴颂》,实为“琴诵”。东汉马融《长笛赋序》曰:“追慕王子渊、枚乘、刘伯康、傅武仲等箫琴笙颂,唯笛独无,故聊复备数,作长笛赋。”[11](P249)这些作品虽名为“颂”,实为赋体[12](P82-87)。但我们也应注意到,除此之外,上述作品中的“颂”大部分都表现出明确的颂扬目的。其次,上述以颂扬为目的作品,一人而作数篇的情况不在少数,如刘安2篇、王褒3篇、刘向2篇,这种集中性的写作,表明了人们对“颂”作为一种独立文体的认可。第三,上述存留的作品中,除《山川颂》和《圣主得贤臣颂》为散体外,其他均为韵文作品。而后世成熟的颂体,也多为有韵之文,说明了“颂”作为一种文体,文体特性在汉人的创作中,已经开始显现出来。

事实上,颂体也正是在西汉开始确立,这从后世不少学者的观点中可以看出。如南朝梁代的任昉,在《文章缘起》中,将汉代王褒《圣主得贤臣颂》作为颂体之始。成书于梁代的《文选》,单列“颂”类,也将《圣主得贤臣颂》和扬雄《赵充国颂》选入,正是着眼于其文体体式的完备和文体功能的明确。李梦阳在《匏翁家藏集序》中,将各体作品按照诗文的属性进行划分:“若典、谟、训、诰、誓、命、爻、象之谓文,风、雅、颂、赋、比、兴之为诗。变于后世,则凡序、记、书、疏、箴、铭、赞、颂之属,皆文也,辞、赋、歌什、吟谣之属,皆诗也。”[13](P668-669)认为后世的颂已是文章,与最初的《诗·颂》不是一种文体。这种转变,正是从汉代开始的。再如清代的储大文《圣寿无疆颂序》曰:“《诗大序》曰:‘颂者,美盛徳之形容,以告成功者也。’盖六义奥指,于斯为盛。自汉以降,始与箴、铭、赞辞并列杂文。”[14](P15)这明确说明从汉代开始,颂脱离诗的范畴,变为与箴、铭、赞一样的韵文。

东汉是中国古代文体发展的重要时期,刘师培说:“文章各体,至东汉而大备。”[15](P22)颂体在东汉也得到了进一步的发展,作品的数量显著增多,如下表所列:

篇名作者出处篇体特点《广成颂》马融《后汉书》有序,赋体《上林颂》(佚)马融《艺文类聚》赋体《梁大将军西第颂》(残)马融《通典》4字句,押韵《高祖颂》(残)班固《汉书》4字句,押韵《东巡颂》班固《艺文类聚》有序,4字句居多,押韵《南巡颂》班固《艺文类聚》四六句,押韵《安丰戴侯颂》(佚)班固《太平御览》《窦江军北征颂》班固《艺文类聚》赋体,押韵《神雀颂》(佚)班固《论衡》《永平颂》(残)贾逵《北堂书钞》剩1句,4字句《安丘严平颂》(残)梁鸿《文选·雪赋》李善注剩2句,4字句《天子冠颂》黄香《初学记》6字句,押韵《显宗颂》(佚)傅毅《文选·责躬诗》李善注《窦江军北征颂》傅毅《艺文类聚》6字句,押韵《西征颂》傅毅 《太平御览》6字句,押韵《明帝颂》(残)崔骃《艺文类聚》4字和6字句,押韵《四巡颂》崔骃《文馆词林》赋体,押韵《四皓墟颂》(残)崔骃《北堂书钞》4字句《北征颂》(残)崔骃《太平御览》赋体,押韵

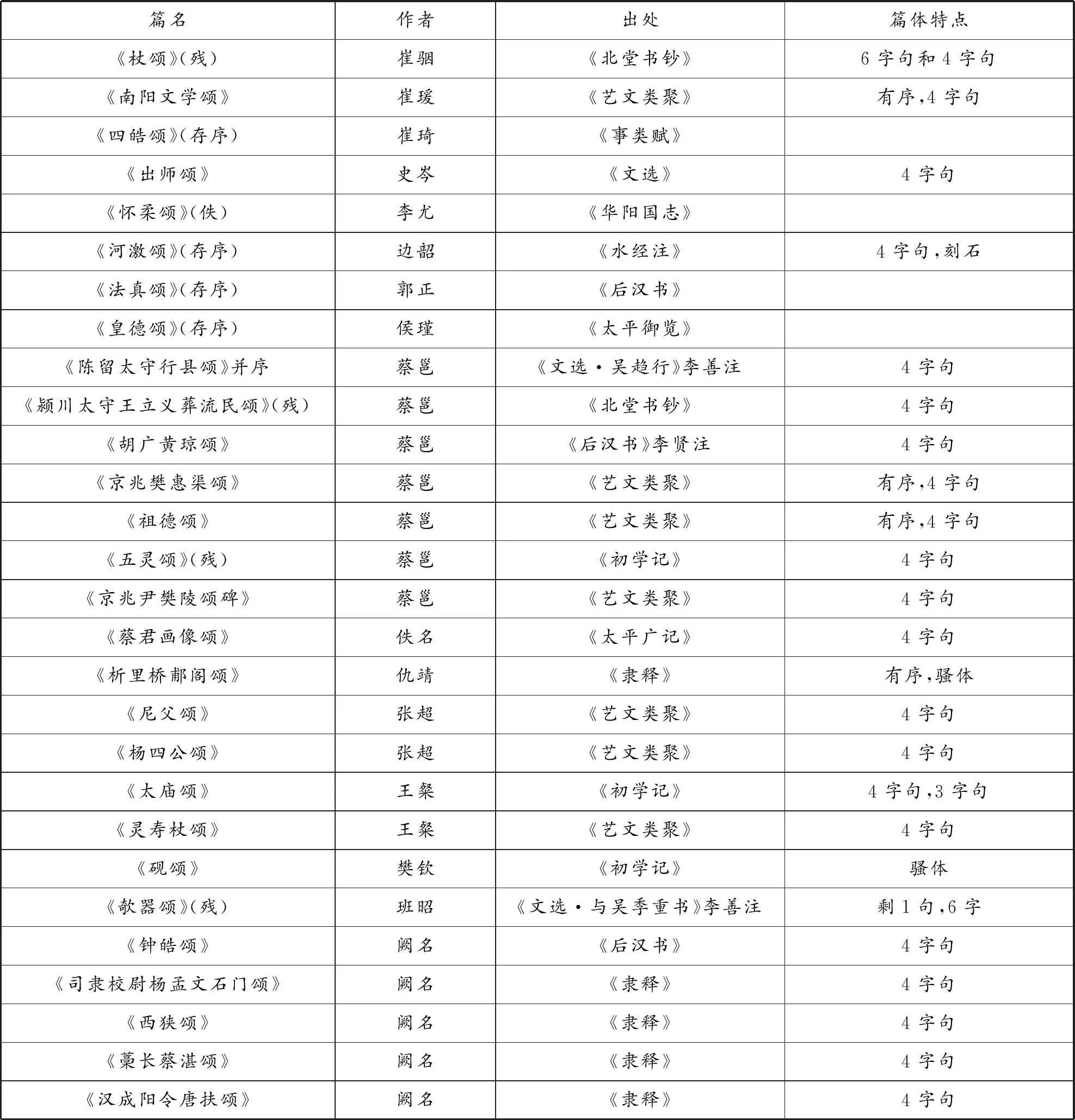

续表:

篇名作者出处篇体特点《杖颂》(残)崔骃《北堂书钞》6字句和4字句《南阳文学颂》崔瑗《艺文类聚》有序,4字句《四皓颂》(存序) 崔琦《事类赋》《出师颂》史岑《文选》4字句《怀柔颂》(佚)李尤《华阳国志》《河激颂》(存序)边韶《水经注》4字句,刻石《法真颂》(存序)郭正《后汉书》《皇德颂》(存序)侯瑾《太平御览》《陈留太守行县颂》并序蔡邕《文选·吴趋行》李善注4字句《颍川太守王立义葬流民颂》(残)蔡邕《北堂书钞》4字句《胡广黄琼颂》蔡邕《后汉书》李贤注4字句《京兆樊惠渠颂》蔡邕《艺文类聚》有序,4字句《祖德颂》蔡邕《艺文类聚》有序,4字句《五灵颂》(残)蔡邕《初学记》4字句《京兆尹樊陵颂碑》蔡邕《艺文类聚》4字句《蔡君画像颂》佚名《太平广记》4字句《析里桥郙阁颂》仇靖《隶释》有序,骚体《尼父颂》张超《艺文类聚》4字句《杨四公颂》张超《艺文类聚》4字句《太庙颂》王粲《初学记》4字句,3字句《灵寿杖颂》王粲《艺文类聚》4字句《砚颂》樊钦《初学记》骚体《欹器颂》(残)班昭《文选·与吴季重书》李善注剩1句,6字《钟皓颂》阙名《后汉书》4字句《司隶校尉杨孟文石门颂》阙名《隶释》4字句《西狭颂》阙名《隶释》4字句《藁长蔡湛颂》阙名《隶释》4字句《汉成阳令唐扶颂》阙名《隶释》4字句

纵观这一时期的颂作,文体形式由西汉时期的骚体,逐渐演变为以四言韵文为主的形式,风格也不再如赋体那样铺排,而是日益典重。此外,不少的作品前冠有长序,用来交代作颂的目的和对象。题材方面,也多样化起来。可以说,到了东汉时期,颂体已经完全成熟并确立下来。

颂体虽然在很多方面都与《诗·颂》有明显的差异,但其源自《诗·颂》,这是古今学者都予以认可的观点。如晋挚虞《文章流别论》称:“颂,诗之美者也。古者圣帝明王,成功治定而颂声兴,于是史录其篇,工歌其章,以奏于宗庙,告于神明。故颂之所美,则以为名”[16](P1018),明确说明颂体的名称来源于《诗·颂》。南北朝时期,文体批评盛行,古人在进行文章分类时,也常常将颂体的源头追溯到《诗经》,如南朝梁刘勰《文心雕龙·宗经》:“赋、颂、歌、赞,则《诗》立其本。”[17](P78)北齐颜之推《颜氏家训·文章》也说:“歌、咏、赋、颂,生于《诗》者也。”[18](P237)这都表明了《诗·颂》对后世颂体的影响。

在具体篇章方面,也可见《诗·颂》的影响。挚虞在对颂的来源和意义解释后,又分析具体篇章,说:“昔班固为《安丰戴侯颂》,史岑为《出师颂》《和熹邓后颂》,与《鲁颂》体意相类,而文辞之异,古今之变也。”[16](P2647)“体意”即文章的体裁和内容。其中,东汉窦融,封安丰侯,谥号戴,班固作《安丰戴侯颂》歌颂他。邓骘,字昭伯,安帝时为虎贲中郎将,凉部羌族叛乱,骘将兵击之。史岑因此作《出师颂》歌颂。和熹邓后,东汉和帝的皇后。和帝死后,子殇帝立,邓后临朝。这三篇颂作歌颂的对象均非皇帝。而《鲁颂》的歌颂对象是鲁僖公,亦为周天子的臣属,所以挚虞认为是对《鲁颂》的模仿。《安丰戴侯颂》与《和熹邓后颂》今已亡佚,《出师颂》存于《昭明文选》中,将其与《鲁颂》中的作品对比来看,《出师颂》呈现出明显的文章化特征,叙事完整,注重行文的起承转合,整篇文章首尾一体。而《鲁颂》中的《駉》《有駜》《泮水》《閟宫》,注重抒情,重章叠句,体现出更多的歌辞特性。所以,挚虞认为《安丰戴侯颂》《出师颂》《和熹邓后颂》对《鲁颂》是精神主旨上的效仿,在文辞上的区别,是时代的不同造成的。

挚虞之后,刘勰也将后世的颂作与《诗·颂》进行了比较。他说:“若夫子云之表充国,孟坚之序戴侯,武仲之美显宗,史岑之述熹后,或拟《清庙》,或范《駉》《那》,虽浅深不同,详略各异,其褒德显容,典章一也。”[17](P324)这里面提到的几篇颂作,分别是扬雄《赵充国颂》、班固《安丰戴侯颂》、傅毅《显宗颂》、史岑《和熹邓后颂》,刘勰认为是对《清庙》和《駉》《那》的模仿。对此,周振甫解释说:“《周颂·清庙》,从描写祖庙到歌颂祖德。傅毅的《显宗颂》是模仿《清庙》的。《鲁颂·駉》,从赞美马养得好,到赞美鲁君。班固颂窦融学《駉》,当是由物及人。《商颂·那》,从赞美音乐到赞美汤。扬雄的颂,从赞美汉宣帝到赞美赵充国,当是学《那》。”[19](P87)当然,也有另一种可能。《清庙》是《周颂》的第一篇作品,《駉》是《鲁颂》的第一篇,《那》是《商颂》的第一篇。所以刘勰这里可能只是泛称,认为上述颂作是对《周颂》《鲁颂》《商颂》的模仿。但不管如何,这些作品都体现出《诗·颂》对后世颂体的深远影响。

三、颂体对《诗·颂》的发展

通过上述分析我们看到,《诗·颂》在精神主旨和功能等方面都对颂体影响很大,并且这种影响自始至终都伴随着颂体的发展。但是,独立成为一种新的文体之后,颂体的功能得到拓展,施用对象和创作题材的范围得以扩大,篇章结构也有了新的写作方式,这些方面,都表现出对《诗·颂》的发展。

文体功能方面,《诗·颂》中的《周颂》和《商颂》均为祭祀之用,《鲁颂》出现的时间最晚,主要用于祝颂僖公。《诗·颂》的这两种作用,直接影响了后世颂体的功能。但由于现实的需要和时代的变迁,这两种功能在后世的发展与《诗·颂》并不一致。作为典型的庙堂之乐,祭祀是《周颂》和《商颂》最重要也是最基本的作用,可是通过考查后世的颂体作品我们发现,汉代以后用于祭祀的颂作非常少,与《周颂》《商颂》的用法也并不相同。《周颂》《商颂》中的篇章作用配乐演唱的歌词,在后世的发展形式,是宋郭茂倩《乐府诗集》中的“郊庙歌辞”。这些作品与《诗·颂》一样,不以颂名篇,却是典型的《诗·颂》形式,仍然属于诗歌的范畴。后世变为文章的颂体作品中,有些是以“庙颂”名篇的作品,如王粲的《太庙颂》、曹植的《孔子庙颂》等,实际上是庙中用以刻碑之颂,主要用于铭记先祖的功德,也叫庙碑。这种颂作与《周颂》《商颂》虽然同为庙颂,都用于祭祀,表现形式却不一样,前者立碑记载,后者配乐歌唱,是两种不同的祭祀方法。

可是我们也要看到,后世以“庙颂”名篇的颂作并不多见,究其原因,主要与这类碑文以“庙碑”为名居多有很大关系。同时,这种情况似乎也向我们昭示着颂体祭祀功能的弱化。相反,被后人斥为“变颂”的《鲁颂》,所表现出的颂扬功能,却在后世得到发扬光大。

根据上文所列两汉时期的颂作来看,除傅毅《显宗颂》、王粲《太庙颂》等庙颂之外,其他的颂作都已不再用于祭祀,主要用于歌颂帝王之德、贤臣之功。如王褒的《圣主得贤臣颂》,乃歌颂君臣之融洽,《甘泉宫颂》借宫殿之巍峨歌颂汉德之崇高,《碧鸡颂》则借符瑞歌颂汉朝之德,再如班固的《高祖颂》《东巡颂》《南巡颂》用于歌颂帝王之功德,《安丰戴侯颂》《窦将军北征颂》用于歌颂贤臣的功劳。汉朝的颂作,较之《诗·颂》一个显著的区别在于,颂前冠有序文,简要交代作颂的缘由或颂扬的内容。通过序文来看,作者往往会表达出歌颂的意图,如班固《东巡颂》:“窃见巡狩岱宗,上稽帝尧,中述世宗,遵奉世祖,礼仪备具,动自圣心,是以明神屡应,休征仍降,不胜狂简之情,谨上岱宗颂一篇。”[20](P700)皇帝巡狩泰山,班固作为史官随行,他用颂体记录礼仪,并在序文中,表达了强烈的歌颂意愿。汉代之后的文人延续这个传统,形成了颂体最基本的颂扬功能。对于颂体颂扬功能的强化,吴讷引胡庭芳语曰:“后世文人献颂,特效《鲁颂》而已。”[6](P205)《鲁颂》虽称之为颂,但其实已不再用于祭祀,而是典型的祝祈之歌,与“雅”诗相似。对于这种变化,后世很多学者认为《鲁颂》违背了“颂”的本意,是一种“变颂”。但《鲁颂》这种功能的转变,对于后世颂体的发展却产生了很大的影响,直接开启了文人献颂歌功颂德的传统,也使得颂扬功德成了颂体最基本的功能。

在施用对象方面,《周颂》《商颂》皆用于天子,《鲁颂》用于诸侯。两汉以后的颂体,施用对象在《诗·颂》的基础上,得到了很大的拓展。首先,君王仍是颂体最主要的施用对象,如王褒《圣主得贤臣颂》歌颂的是汉宣帝在礼乐教化、广纳贤才方面的政绩,班固《高祖颂》歌颂的是汉高祖刘邦建邦立国的功绩,崔骃《明帝颂》歌颂的是天子的“体天统物,济宁兆民”[11](P278),这些作品主题明确,从标题上凸显了颂扬君王的特征。就撰写时间来说,歌颂君王之颂既可以在君王执政时期,如王褒《圣主得贤臣颂》,这种献颂的方式是对君王政绩的最好颂扬,具有直接的宣化意义。还有一些颂如刘向《高祖颂》,作于帝王去世之后,虽然未必用于帝庙,但一样具有缅怀追思的作用。其次,汉代以后,颂体的施用对象明显开始扩大,不再局限于天子。虽然《鲁颂》的施用对象也不是周天子,但是春秋时期,诸侯国的国君势力开始增大,明显超越臣属,接近天子,即便如此,仍然遭到了后世学者的非议。而汉代之后,颂体开始光明正大地施用于臣子,甚至皇帝会下诏要求为臣子作颂,典型的如《汉书·赵充国传》记载,汉成帝时期,“西羌尝有警,上思将帅之臣,追美充国,乃召黄门郎扬雄,即充国图画而颂之”[21](P2994-2995),不仅是功臣,就连一些地方官员有了惠政,也可作颂,如蔡邕《颍川太守王立义葬流民颂》、佚名《藁长蔡湛颂》、佚名《汉成阳令唐扶颂》等,说明这时候,颂已不再专用于天子。东汉以后,颂的施用范围进一步扩大,出现了不少歌颂前代高士、名士的作品,《后汉书·梁鸿传》载,梁鸿“仰慕前世高士,而为四皓以来二十四人作颂”[22](P2766),其他如崔骃《四皓墟颂》、崔琦《四皓颂》、佚名《钟皓颂》等。此外,还有不少歌颂孝子、烈女的作品,都说明了颂体在后世施用对象的扩大。

在创作题材方面,后世的颂体也比《诗·颂》丰富得多。《周颂》《商颂》虽也涉及到一些题材,如《时迈》《般》为描写巡狩之作,《臣工》为描写籍田之作,但总体来看,都属于祭祀,在题材方面,可以归为礼仪一类。《鲁颂》中的《駉》《有駜》《泮水》《閟宫》四篇,从篇题看,似乎是以駉、駜、泮水、閟宫为描写对象,但通过分析全文发现,这只是一种比兴手法,或者诗歌发端的一种写作方式。所以,总体来看,《诗·颂》的题材是非常有限的。后世颂体在《诗·颂》的基础上,有了很大的拓展。除了礼仪之颂外,有以各种符瑞为题材的,如王褒《碧鸡颂》、班固等《神雀颂》、蔡邕《五灵颂》、薛综《麟颂》《凤颂》《驺虞颂》《白鹿颂》《赤乌颂》《白乌颂》等,有以器物为题材的,如王粲《灵寿杖颂》、繁钦《砚颂》等,有以宫殿为题材的如王褒《甘泉宫颂》、王勃《乾元殿颂》等,有以草木为题材的,如曹植《宜男花颂》《柳颂》、左芬《芍药花颂》《郁金颂》《菊花颂》、江淹《草木颂》(十五首)等,极大拓展了颂体的题材。

篇章结构方面,也可见颂体对《诗·颂》的发展。《诗·颂》是用于演唱的歌词,呈现出诗歌内容跳跃性、写作方法抒情性的特征。《周颂》大多数篇幅短小,内容简约,叙事简略,这是与颂诗的演唱属性一致的。《鲁颂》《商颂》中有些作品篇章较长,但形式为《诗经》常用的重章叠句之法,仍然是为了便于演唱。后世变为文体之颂,篇章结构呈现出多样化的特点。明代贺复征总结后世颂体的篇体类型说:“后世所作诸颂,皆变体也。其体不一,有谣体,有赋体,有骚体,有箴铭体,有散文体。”[7]587-588其中,谣体即歌谣之体,是继承了《诗·颂》的特征,常以若干章节共同组成一首颂作。而赋体、骚体、箴铭体、散文体则是借鉴其他文体而来,可见颂体对《诗·颂》篇章结构的发展。

要言之,独立为文体的颂,在文体功能、施用对象、创作题材及篇章结构方面,与《诗·颂》有了很大的不同。随着时代的发展,颂体相较于《诗·颂》,有了新的使命,这就要求作者在写作过程中,对所作文体加以改变,以适应新的需要。刘勰总结赋体的发展说:“然则赋也者,受命于诗人,拓宇于《楚辞》也。于是荀况《礼》《智》,宋玉《风》《钓》,爰锡名号,与《诗》画境,六义附庸,蔚成大国。”[19](P274-277)这句话对于颂体也非常合适:源于《诗经》,经过历代作家的努力,通过借鉴其他文体的写法,与诗“画境”。虽然最初只是“六义”之一,但最终独立为一种文体。可以说,从《诗·颂》到颂体的这种变化,是文体发展的必然现象,也是颂体使用过程中的必然要求。