精准扶贫对农村人口医疗保健支出的影响研究*

——基于倾向得分匹配(PSM)的实证研究

2021-12-04郭芮绮胡依闵淑慧李贝

郭芮绮,胡依,闵淑慧,李贝

(南方医科大学卫生管理学院,广东 广州 510515)

2015年中共中央、国务院颁布《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发【2015】34号),提出扶贫工作要从聚焦区域逐渐精准到微观贫困农户[1]。自实施精准扶贫政策以来,精准脱贫攻坚工作取得显著成效[2]。国家统计局相关数据显示,截至2019年末,我国农村贫困人口已减少至 551 万人。大量相关研究也证明精准扶贫政策在减贫增收方面发挥重大作用[3, 4]。在健康中国战略背景下,国家高度重视全民卫生健康工作,习近平总书记强调健康扶贫属于精准扶贫的一个重要方面[5]。精准扶贫工作对提升贫困群体的健康水平以及健康中国的实现发挥着十分重要的作用[6]。医疗保健支出是指用于医疗和保健的药品、器械和服务费用,这项支出的提高并不只代表看病次数增多,更是接受医疗保健服务能力的提升,是一个重要的衡量健康水平的指标。在这一背景下,本文聚焦精准扶贫政策对农户医疗保健支出的影响,并为更进一步提高其健康水平提供建议,以助力健康中国目标的实现。

1 数据

1.1 研究对象

本研究使用中国家庭追踪调查2018年的调查数据,由于本文主要研究国家精准扶贫政策对农村人口医疗保健支出的影响,故剔除城镇户籍和相关变量部分缺失值后,共得到14742个样本。

1.2 变量定义

本研究的因变量为农村居民的医疗保健支出,选取CFPS问卷调查中家庭经济板块的“医疗支出”和“保健支出”两个变量,将其相加合并生成新变量,以此衡量农村居民的医疗保健支出。

本研究的自变量为国家精准扶贫政策,政府对农民的补助主要包括低保、农业补助、五保户补助等,该类型与国家精准扶贫政策的财政专项资金的补助范围相似,由于CFPS数据库在2016年后不再对该补助类型细分,统一归为政府补助,故本文选取调查问卷中家庭经济板块的“是否接受政府补助”这一变量,以此衡量精准扶贫政策。其中,设定接受政府补助的居民(贫困户)为处理组,未接受政府补助的居民(非贫困户)为控制组。

此外,通过文献回顾以及CFPS数据库数据信息的可获得性,还选取年龄、性别、医疗保险、慢性病状况、自评健康状况、受教育程度、婚姻状况、家庭规模等自变量作为控制变量。

1.3 统计方法

本文采用stata16.0软件进行统计分析,以频数、标准差等基本描述性统计进行一般资料分析。精准扶贫政策与农户医疗保健支出的关系采用最小二乘法(Ordinary Least Square OLS)进行估计,由于常规OLS模型估计难以得出相对准确的结果,本研究进一步采用倾向得分匹配(PSM)控制潜在混杂因素,主要探究国家精准扶贫政策对农村贫困户医疗保健支出的影响,将处理组与对照组匹配,进一步得到农村贫困户获取精准扶贫政策优惠的三种处理效应。

2 结果

2.1 研究对象的基本特征

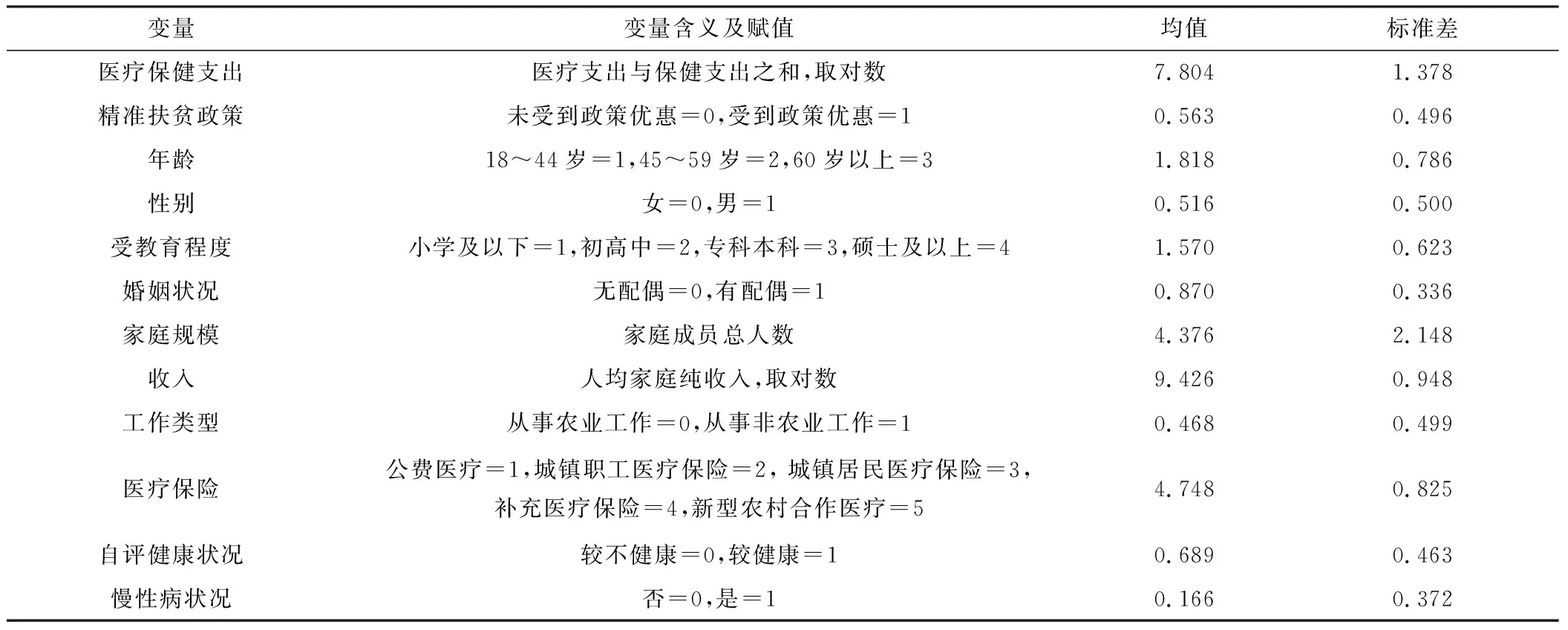

从研究对象受到国家精准扶贫政策的情况来看,56.3%的农村居民接受国家精准扶贫政策的优惠。从研究对象的健康状况来看,68.9%的农村居民认为身体较为健康,慢性病患病率只有16.6%。医疗保健支出取对数后的均值为7.804,其余控制变量的描述性统计分析结果见表1。

表1 变量定义及描述性统计

2.2 国家精准扶贫政策对农村居民医疗保健支出影响的OLS模型结果

首先采用OLS估计精准扶贫政策对农户医疗保健支出的影响,由表2可知,OLS模型拟合效果较好(P<0.001,R2=0.057)。结果显示,接受精准扶贫政策福利能使农户医疗保健支出增加5.4%,说明精准扶贫政策对增加农户医疗保健支出有一定的促进作用。另外,已婚、家庭规模越大、受教育程度越高、有慢性病、家庭收入更高、从事非农业工作、自评健康状况越差的农村居民会更倾向于更高的医疗保健支出。

表2 国家精准扶贫政策对农村居民医疗保健支出的OLS模型结果

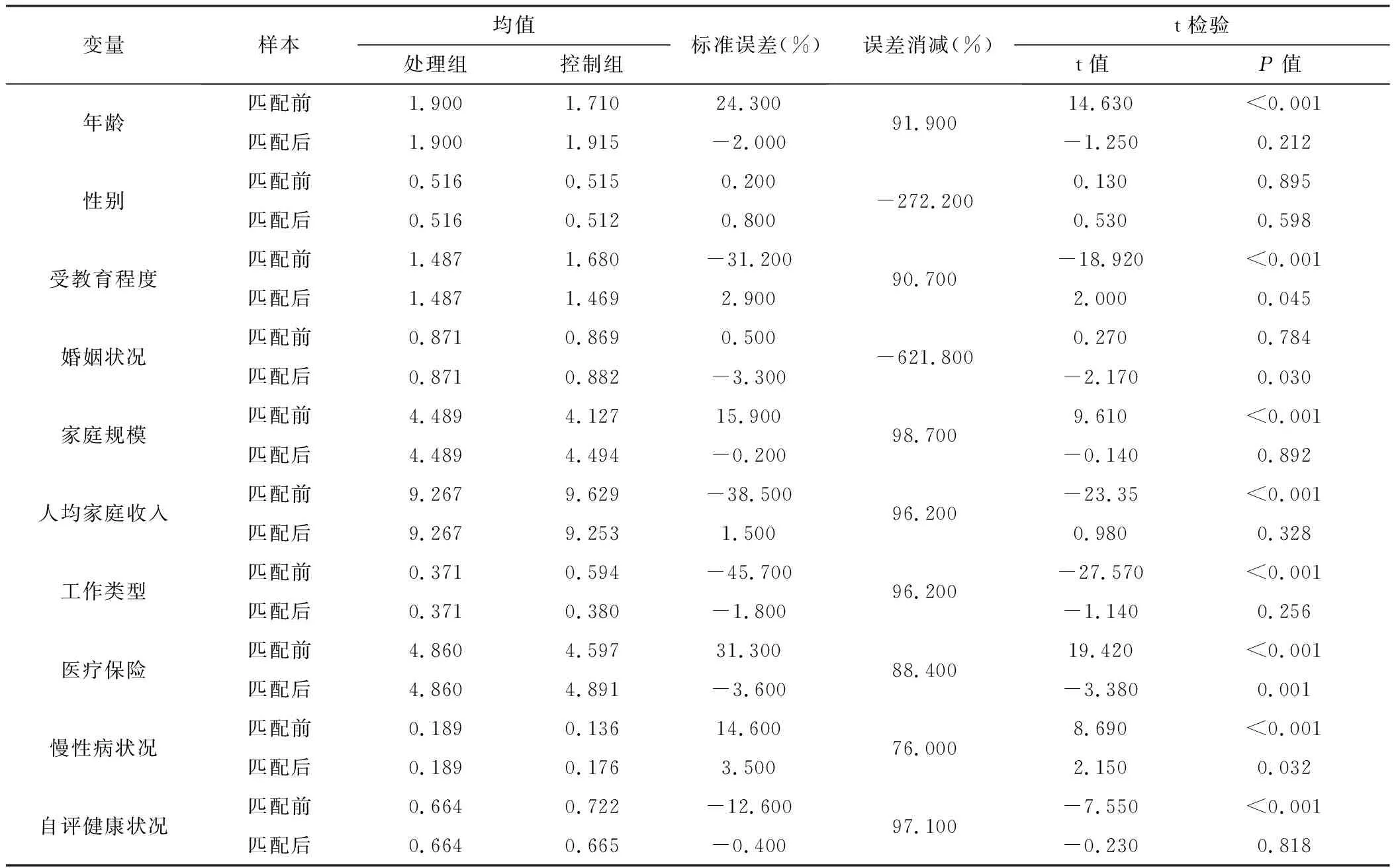

2.3 样本匹配效果检验

表3展示了本研究采用1:1邻近匹配法相关变量在匹配前后标准误差及误差消减的情况,一般而言,匹配后标准误差越小,匹配效果越好[7, 8]。从表3可以看出,匹配后只有两个变量标准误差绝对值变大,其余变量标准误差绝对值都变小,经匹配后处理组和控制组的差异得到明显消减,研究样本内部的异质性问题得以部分消除,如图1显示,匹配后两组样本几乎不存在系统性差异,即匹配后的两组样本具有良好的平衡性,总体匹配效果较好。

表3 变量匹配前后误差消减情况

图1 倾向得分匹配(PSM)得分图

2.4 国家精准扶贫政策对农村居民影响的平均处理效应

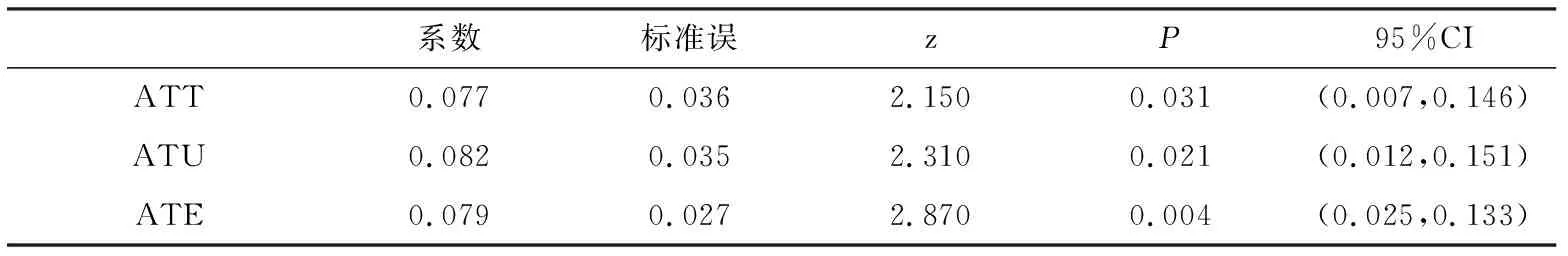

本文采用Bootstrap 抽样计算得到结果如表4,农户受到政府补贴的影响(ATE)正向显著,即总体来说,无论农户是否受到精准扶贫政策福利的影响,其医疗保健支出都会正向变化。ATU(控制组潜在处理效应)正向且在P<0.05的水平上显著,即对于未受到精准扶贫政策影响的农户而言,若其受到该政策的影响,医疗保健支出会增加0.082个标准差。ATT(处理组的平均处理效应)正向且在P<0.05的水平上显著,即对于受到精准扶贫政策影响的农户而言,若其不受到该项政策的影响,医疗保健支出会下降0.077个标准差。经倾向得分匹配纠正变量间内生性后,国家精准扶贫政策对农村居民医疗保健支出的影响系数有所增加,增加了2.3%。

表4 国家精准扶贫政策对农村居民的影响的bootstrap结果

3 讨论

3.1 精准扶贫政策对农村居民医疗保健支出有促进作用

本研究显示,农村居民政府补助的接受率适中,56.3%的农户享受到国家精准扶贫政策福利。根据OLS模型结果得出,享受精准扶贫政策福利与农户医疗保健支出呈正向相关关系。由于精准扶贫政策与农户医疗保健支出之间存在内生性,通过PSM匹配消除了内生性问题后,接受精准扶贫政策福利仍然可以在一定程度上提高农户医疗保健支出。现阶段的精准扶贫工作相比于以往的模式更全面、完善,在以往单纯经济扶贫的基础上更关注医疗保障方面的扶贫,逐渐趋向综合保障性扶贫[9]。这一系列工作使农户得到更全面的政策福利,能够引导其在物质水平普遍提高的基础上产生更高层次的生活追求,而医疗保健支出的增加是农户在精准扶贫政策福利影响下提升健康生活追求的一个表现,这也为提升其健康水平奠定了坚实基础。

3.2 不同特征人群医疗保健支出存在差异

本研究选择家庭规模、婚姻状况、受教育程度、家庭收入、工作类型、医疗保险等作为自变量,采用OLS模型研究发现,家庭规模越大、家庭收入越高医疗保健支出越高,这可能是因为家庭规模大以及家庭收入高会使医疗服务需求更强烈,进而会相对提高医疗支出整个家庭支出的比例[10]。从事非农业工作的农村居民会有更高的医疗保健支出,这可能是因为非农业工作者需要持续地工作,他们的医疗保健服务需求更高以提高健康水平,因而会有更高的医疗保健支出。受教育程度越高的农户往往也有更高的医疗保健支出,这可能是因为受教育水平越高,其健康意识和知识往往更丰富,会寻求更高水平的医疗保健服务。有医疗保险的农村居民会有更强的医疗保健倾向。近年我国医疗保险进行了部分调整,逐渐向医疗保险全覆盖发展,并初步呈现出良好的政策效应[11]。随着医疗保险制度的完善,医保报销项目更全面,居民会得到更多的政策优惠,进而在医疗自费方面会更少,在一定程度上刺激了农户在医疗保健方面的支出。

3.3 慢性病与自评健康状况是影响农户医疗保健支出的重要因素

本研究发现,在对因变量有显著影响的诸多自变量中,慢性病和自评健康状况对农户医疗保健支出的影响最大,它们的影响系数分别为36.9%和29.5%。一般而言,自评较不健康的农户更倾向于需求医疗服务以维持自身健康,因此会比自评较健康的农户有相对更高的医疗保健支出。慢性病已经逐渐发展成为世界范围内死亡的重要诱因,到2030年世界慢性病死亡人口将会占到总人数的75%[12]。慢性病病程长、治愈率低、复发率高、治疗费用高,会对本身经济条件相对薄弱的农村居民造成严重的经济负担,并加剧家庭发生灾难性卫生支出的负面影响[13]。需要特别说明的是,在精准扶贫政策实施的影响下,农户的这项支出增加在一定程度上表示其看病能力提升,同时也是医疗机构提供医疗服务能力的体现,这是提高健康水平的基础[14]。

全面提高农户健康水平是一项长期且艰巨的任务,因此,在未来的扶贫工作中,应继续坚持精准扶贫政策中增收减贫的工作路线,通过提高家庭收入为医疗保健支出构建物质基础。同时应完善统筹多重医疗保障体系,提高补偿比例标准,向贫困人群倾斜[15]。此外,应重视健康扶贫政策的宣传,加快惠民政策的落地[16]。总的来说,精准扶贫应主要从物质和思想层面刺激农户医疗保健支出,提升整体健康水平,从而推动促进健康中国重大目标的实现。

3.4 研究局限

本文的研究局限性主要包括以下两个方面:第一,CFPS数据库缺乏官方定义的关于精准扶贫政策的数据板块,通过查阅文献,因此本文将政府补贴视作精准扶贫政策福利;第二,精准扶贫政策对医疗保健支出的影响应当是具有长效性的,本文在年份选取上还存在局限,这也将是未来应当继续钻研的方向。