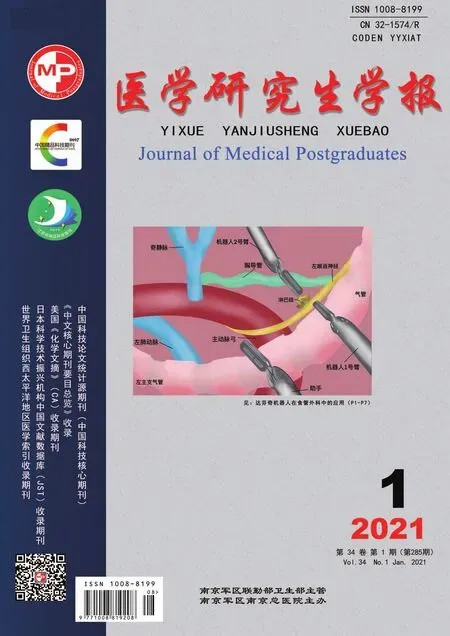

达芬奇机器人在食管外科中的应用

2021-12-04徐杨,申翼

徐 杨,申 翼

0 引 言

食管作为人体消化道的重要组成部分,常发生各类良性或恶性病变。以食管癌为例,在2018年全球185个国家36类肿瘤统计中,食管癌的发生率位列第七,死亡率位列第六[1]。其中,食管鳞状细胞癌是中国人群中最常见的类型,它作为一种高侵袭性的恶性肿瘤,常伴有广泛的淋巴结转移,导致患者预后不良[2-3]。因此,根治性的食管癌切除和足够范围的淋巴结清扫,辅以术前或术后放化疗,仍然是目前最主要的治疗措施。近年来,随着微创手术技术的发展和加速康复外科理念的应用,食管癌手术患者的创伤较以往开放手术大大减少,术后住院时间缩短,生活质量提高[4]。其中,达芬奇机器人作为近年来兴起的微创手术操作平台,在食管癌外科治疗领域的应用越来越多。此外,达芬奇机器人在食管平滑肌瘤、食管贲门失弛缓症等其它食管外科领域也得到了广泛应用。

1 达芬奇机器人手术系统

达芬奇外科手术系统是一种高级机器人平台,其设计的理念是通过使用微创的方法,实施复杂的外科手术。达芬奇机器人由三部分组成:外科医师控制台、床旁机械臂系统、成像系统。自美国食品药品监督管理局在2000年7月批准达芬奇机器人手术系统应用于临床外科治疗工作后,达芬奇机器人在泌尿外科、心胸外科、腹部外科、妇产科等领域得到了广泛运用[5-6]。达芬奇机器人手术系统能够为操作者提供局部放大10倍的高清晰三维手术视野,其配备的可实现7 种自由度旋转的机械手臂有效超越人手极限,即使在狭小的操作空间也能够保障手术操作精准性、灵活性,实现对目标区域的快速准确解剖、缝合等处理。因此,达芬奇机器人手术系统对于复杂区域的精细外科操作有其独到的优势。

2 达芬奇机器人在食管癌手术中的应用

2003年,Horgan等[7]首先报道经食管裂孔达芬奇机器人辅助食管癌切除术(robot-assisted minimally invasive esophagectomy,RAMIE),从此拉开了机器人辅助食管癌根治术的序幕。近年来,随着临床医疗技术的不断发展和进步,达芬奇机器人手术系统应用于食管癌根治手术的研究报道越来越多,一系列病例对照研究对比了机器人辅助食管癌手术与其他手术方式的短期及中远期临床预后效果,并且有数项多中心前瞻性随机对照研究正在进行之中。

2.1常用术式及手术路径目前,常见的达芬奇机器人辅助食管癌根治手术主要包括经右胸-上腹-左颈入路机器人辅助食管癌切除术(McKeown术式)和经上腹-右胸入路机器人辅助食管癌切除术(Ivor-Lewis术式)。

McKeown术式具有广泛、彻底的淋巴结清扫优势。Kernstine等[8]在2004年首次报道了McKeown入路RAMIE。之后,Boone等[9]在2009年报道了47例机器人辅助McKeown食管癌切除术,平均每例患者的淋巴结清扫个数为27枚。Puntambekar等[10]在2015年对83例行经McKeown入路RAMIE患者进行了回顾性分析,手术时间为204.94 min,术中出血量为86.75 mL,淋巴结清扫个数为18.36枚,ICU天数和术后住院时间分别为1 d和10.37 d,有16例患者术后发生并发症。2016年,Park等[11]报道了113例成功实施机器人辅助McKeown手术患者,平均手术时间为419.6 min,其中达芬奇机器人手术系统操作时间为206.6 min,最常见的术后并发症为喉返神经损伤(26.3%),平均术后住院时间为16 d。近年来,国内也有众多关于McKeown入路RAMIE的研究。在张含露等[12]的报道中包括了106例达芬奇机器人McKeown手术患者,有1例因胸腔内重度粘连而中转开胸,1例因腹腔干周围淋巴结广泛融合肿大而中转开腹,其余例数均成功完成达芬奇机器人下的操作,无术中大出血及围手术期死亡。徐志华等[13]对39例达芬奇机器人McKeown手术患者的研究中,手术时间为(335.70±76.00)min,住院天数为(10.80±2.50)d,吻合口瘘和声音嘶哑的发生率均为7.69%;此外,术后疼痛评分在术后第2天达到较高值为(2.75±0.97)分(总范围为0-10分),此后逐天下降,至术后第7天仅为(1.51±0.61)分,提示达芬奇机器人手术对患者疼痛的影响较小。

Ivor-Lewis入路RAMIE对于位置处于食管中段及下段的食管癌具有一定的优势。de la Fuente等[14]在2013年报道了50例Ivor-Lewis入路RAMIE患者,平均手术时间为(445±85)min,淋巴结清扫个数(20±1.4)枚,R0切除率100%,术后并发症的总体发生率为28.0%,ICU及住院时间分别为2 d和9 d。在Cerfolio等[15]的研究中包含了64例行术前新辅助放化疗的患者和21例未行新辅助治疗的患者,平均手术时间为6 h,中位失血量为35 mL,R0切除率为99 %,淋巴结清扫个数为22枚,30 d及90 d死亡率分别为3.5%和10.6%。国内许多机器人手术中心近年来也有关于Ivor-Lewis入路RAMIE的经验报道。韩丁培等[16]对17例机器人辅助Ivor-Lewis手术患者的短期疗效进行了总结,手术时间为(333.5±85.0)min,手术出血量为(182.3±78.9)mL,淋巴结清扫数目为(17.4±7.7)个,均为R0切除。Zhang等[17]则在2018年报道了61例,均为中下段食管癌,其中35例应用管状吻合、26例应用手工胸内吻合,术后并发症发生率为36.1%,平均每例清扫淋巴结数目为(19.3±9.2)枚,围术期内无一例死亡。

以上是目前较为常用的两种机器人辅助食管癌根治手术的术式及路径,但手术效果与主刀医师的个人经验及技巧密切相关。有研究表明,医师在完成30例RAMIE后平均每例手术的淋巴结清扫数目显著增加,在完成60例后喉返神经损伤的发生率明显下降,在完成80例后总体手术时间缩短、术后住院天数减少并且吻合口瘘的发生率降低[18]。主刀医师在从传统开放式食管癌根治手术转向达芬奇机器人手术系统操作时,一旦突破学习曲线,将取得比传统开胸食管癌根治术更为优异的手术效果,包括更少的术中出血及更为彻底的淋巴结清扫程度,以及比传统开放手术更好的短期及长期临床结局,如肺炎等并发症的发生率更低、术后死亡率更低、无病生存率更高等[19],这一结论已在多篇文献中得以报道。因此我们认为,在运用达芬奇机器人手术系统进行食管癌根治术时,无论采用何种手术方式及路径,均可取得较为满意的术中效果及术后预后。

2.2与传统胸腹腔镜手术对比近年来,胸腹腔镜联合微创食管癌切除术(thoraco-laparoscopic minimally invasive esophagectomy,TLMIE)已被多个医学中心证实相比于传统开放手术而言,可以减少术中胸腔内器官的损伤,而且可以减少术后病死率[20-21]。然而,胸腔镜技术操作复杂及学习时间过长,同时它的“二维”成像及局限性视野可能会影响术者的手眼协调。在遇到更加复杂、狭窄的解剖区域时,手术难度进一步增加[22]。相对而言,达芬奇机器人手术系统从理论上可以缓解术中狭窄操作空间的困难度,可以使术者的操作更加高效,但对于RAMIE和TLMIE两者之间的比较目前尚无随机对照研究发表,仅在2018年有一篇Meta分析报道。Jin等[23]通过检索PubMed、EMBASE、Cochrane Library等,搜集关于RAMIE与TLMIE的临床研究进行Meta分析,共纳入8篇病例对照研究,结果显示RAMIE的术中失血量更低、喉返神经损伤发生率也更低。在此之后,陆续又有5篇最新的回顾性研究在2019年发表。Chen等[24]通过倾向性匹配分析,对54对RAMIE和TLMIE的患者进行对比,所有患者均采用McKeown术式,两组患者在手术时间、术中失血量、淋巴结清扫数目、R0切除率等方面均无明显差异,但RAMIE组的喉返神经保护更好,损伤明显更小,但也存在更高的总住院费用和日均住院费用。在Ivor-Lewis入路食管癌切除术方面,Zhang等[25]专门对66对通过倾向性匹配之后的食管中、下段癌患者术后短期预后状况进行了分析,结果显示RAMIE与TLMIE相比除了手术时间明显延长外,在术中失血量、总体并发症发生率、住院时间、淋巴结清扫数目等方面均无明显统计学差异。Yang等[26]不仅比较了McKeown术式患者的术后短期预后情况,还对患者术后3年的中期生存状况进行随访,RAMIE手术患者中有30例(11.8%)出现复发转移,包括9例(3.5%)局部复发、17例(6.7%)远处转移以及4例(1.6%)合并转移,而TLMIE组患者中共有26例(10.2%)出现复发转移,包括10例(3.9%)局部复发、7例(2.8%)远处转移以及9例(3.6%)合并转移。但是,目前仍缺乏对达芬奇机器人与传统胸腹腔镜食管癌根治手术患者术后长期5年生存状况进行对照研究的报道,在荷兰van der Sluis等[27]对108例经RAMIE食管癌患者为期58个月的随访中,5年总体生存率为42%,但并未与TLMIE进行对照,且该报道所选取的病例多为胃食管交界处腺癌,缺乏一定的广泛性和代表性。因此,针对达芬奇机器人手术系统治疗食管癌的术后远期生存状况研究需在今后的实际工作及临床研究中进一步深入。2017年7月,Yang等[28]开始了为期2年的前瞻性研究病例入组,并且后续将随访5年,拟纳入RLMIE和TLMIE手术患者各180例,主要比较两组患者的术后5年生存率方面的差异,同时也跟踪观察5年无病生存率、3年的总生存率和无病生存率、术后生活质量以及术后短期临床预后等指标,期待这一前瞻性研究结果的报道。因此我们认为,在运用达芬奇机器人手术系统进行食管癌根治术时,其术后短期预后可达到甚至优于胸腹腔镜联合食管癌根治术,对于两者在术后长期预后方面的比较仍有待进一步探讨。

2.3在淋巴结清扫方面的作用及优势由于食管癌易发生淋巴结转移,因此术中纵隔淋巴结的清扫,尤其是喉返神经旁淋巴结的清扫对于食管癌的治疗效果显得尤为重要[29];但由于喉返神经旁淋巴结特殊的解剖结构,清扫过程中常常发生喉返神经损伤,单侧损伤可导致患者声音嘶哑,而一旦双侧喉返神经均损伤可导致呼吸困难甚至窒息,危及患者生命。因此,足够范围而又安全有效的淋巴结清扫对于手术者的经验和技术有着较高的要求。在传统的胸腹腔镜食管癌手术中,由于腔镜下较狭小的操作空间和“二维”视野,常常导致双侧喉返神经淋巴结的清扫操作较为困难,尤其是对于左侧喉返神经旁淋巴结。而达芬奇机器人手术系统高清“三维”视野、灵活机械臂、过滤术者手部颤动等优点,使术者能够在局限狭小区域内进行精细解剖操作,尤其在清扫喉返神经旁淋巴结时,此优势更为明显。Chao等[30]对行McKeown术式并且术中行双侧喉返神经旁淋巴结清扫的患者进行了倾向性匹配分析,结果显示RAMIE手术患者的术中喉返神经旁淋巴结清扫数目[(7.68±3.51)个]明显多于TLMIE手术患者[(6.18±4.48)个],同时并没有伴发更高的喉返神经损伤率。在Deng等[31]的研究中,RAMIE手术患者右侧喉返神经旁淋巴结的清扫数目也明显多于TLMIE手术患者,但左侧喉返神经旁淋巴结的清扫数目相似,同时RAMIE并未增加术后声音嘶哑的并发症发生率。而在Yang等[28]的研究中,RAMIE手术患者虽然术中清扫的喉返神经淋巴结数目明显多于TLMIE手术患者,但同时喉返神经损伤的发生率也明显更高。作者认为这一现象一方面与RAMIE组更彻底的淋巴结清扫程度有关,另一方面也和达芬奇机器人手术系统较多的能量器械平台使用相关。在术后3年的随访中,RLMIE组的纵隔淋巴结转移比例(2.0%)明显低于TLMIE组(5.3%),也进一步从侧面反映了达芬奇机器人手术系统在纵隔淋巴结的清扫程度方面可能优于TLMIE组。Motoyama等[29]则专门对左侧喉返神经旁淋巴结的清扫进行了研究,结果显示虽然RAMIE和TLMIE在左侧喉返神经旁淋巴结清扫数目以及纵隔总体淋巴结清扫数目方面没有明显差异,但达芬奇机器人手术患者所清扫的左侧喉返神经旁淋巴结在总体淋巴结清扫数目中所占的比例明显高于传统胸腹腔镜手术的患者,也在一定程度上反映了达芬奇机器人在处理左侧喉返神经旁淋巴结时具有一定优势。在Chao等[32]设计的前瞻性研究RAVATE计划中,主要观察指标被设定为左侧喉返神经旁淋巴结未成功清扫率,包括术后病理报告中未寻及左侧喉返神经旁淋巴结以及术后持续6个月以上的左侧喉返神经嘶哑,次要观察指标包括成功清扫的双侧喉返神经淋巴结数目、术后恢复指标、住院天数、术后30 d及90 d内死亡率、术后生活质量及肿瘤预后指标等等。这项前瞻性研究将对RAMIE和TLMIE在左侧喉返神经旁淋巴结清扫方面的效果评价具有较大的意义,期待这一研究的进一步报道。

从以上研究结论可以看出,达芬奇机器人相比于传统胸腹腔镜而言在喉返神经旁淋巴结的清扫方面似乎更具优势,同时这部分患者术后的区域淋巴结转移发生率也似乎更低。但对于腹部淋巴结及总体淋巴结清扫数目而言,一些研究表明达芬奇机器人与传统胸腹腔镜的效果相当。在Yang等[26]的研究中,虽然RAMIE组的喉返神经旁淋巴结清扫数目明显多于TLMIE组,但是腹部淋巴结以及总体淋巴结清扫数目与TLMIE组相比无明显差异,这也可能是研究结论中两组远期转移复发率相似的重要原因之一。此外,其他研究结论也揭示了RAMIE与TLMIE相似的腹部及总体淋巴结清扫效果,但并未在研究中报道这部分患者的术后转移复发情况,因此达芬奇机器人手术系统在全身淋巴结清扫方面的作用以及与远期预后的关系仍需要更进一步的研究探讨,但我们也可从中看出,达芬奇机器人手术系统在纵隔及腹腔各站淋巴结清扫操作中所展现出的独特优势。

3 达芬奇机器人在食管良性疾病中的应用

3.1 贲门失弛缓症贲门失弛缓症是以食管下段括约肌松弛、功能受损,食管蠕动波减少或消失,食管同步收缩为特征的罕见的原发性食管动力障碍性疾病[33]。由于本病发病机制不明确,目前治疗以缓解功能性梗阻为目的。1991年Shimi等[34]报道了首例腹腔镜Heller肌切开术(laparoscopic Hellermyotomy,LHM),其逐渐成为治疗贲门失弛缓的重要措施。达芬奇机器人手术系统的问世,进一步改进了LHM的技巧方法,特有的3D显示系统使手术视野变得更加立体、清晰。目前机器人辅助LHM在国内报道仍较少,田文等[35]在2013年成功施行1例机器人辅助腹腔镜Heller肌切开术治疗贲门失弛缓,术后6 d,术后随访症状完全缓解,无手术并发症发生,作者认为达芬奇机器人判断病变部位、分离血管、展示细微结构和还原手术层次感等方面较普通腹腔镜手术、3D腹腔镜手术更具优势。由于Heller肌切开术需要术中精确判断肌肉切开的深度及长度,肌肉切开过深会损伤肌肉深面的黏膜导致穿孔,肌肉切开不彻底则会导致术后复发,切开后还需要将切开的肌肉边缘与胃底间断缝合防止Heller肌组织修复造成复发,同时预防术后胃食管反流的发生。而机器人腹腔镜手术系统采用高清三维立体成像,手术术野更加清晰逼真,结合仿真手腕设计的专用器械,能使术者做到精确定位、分离、切割及缝合,弥补了腹腔镜手术二维视野定位不精确及操作困难的缺点,使Heller肌切开术、胃底折叠缝合术等手术操作变得精确、简单且可靠。2019年Milone等[36]对机器人辅助与腹腔镜Heller手术对比的研究进行了Meta分析,结果显示达芬奇机器人更为安全有效,在Kim等[37]的研究中,胸腹腔镜和达芬奇机器人都能提供有效的治疗效果并且并发症较少,但相比之下机器人辅助手术的术后复发更少,远期效果更为确切。

3.2食管平滑肌瘤食管平滑肌瘤是起源于平滑肌细胞的最常见的食管良性肿瘤,可发生于食管任何部位,国内报道以中段最多见,下段次之,上段最少,在颈段的极少。食管平滑肌瘤绝大部分为单发,多发者仅2%~3%。传统后外侧开胸手术进行食管平滑肌瘤切除手术创伤大,近年来随着胸腔镜和达芬奇机器人手术系统的应用,这一手术得以微创化,并且多篇研究表明,达芬奇机器人辅助食管平滑肌瘤切除术能够较好的保护食管黏膜层的完整性,对于患者术后的早期进食及加速康复具有重要意义。国外Compean等[38]曾报道了一例63岁老年女性患者,在达芬奇机器人下通过2 cm的肌层切口成功切除一巨大的直径达10 cm的平滑肌瘤,并且术后胃镜复查明确食管黏膜完整,患者的胸痛症状也得到完全缓解,术后第3天即完全康复出院,体现了达芬奇机器人系统在这一手术方面的微创优势。国内Xu等[39]对该中心近10年的16例胸腔镜辅助和56例传统开放式的食管平滑肌瘤手术患者的效果进行了比较,发现两者在手术时间、术中出血量、术后住院天数等方面并无明显差异;德国Inderhees等[40]则对胸腔镜和达芬奇机器人两种微创食管平滑肌瘤手术效果进行了对比总结,结果显示达芬奇机器人相较于胸腔镜而言有助于减轻食管黏膜损伤、减少术后总体并发症的发生率、降低中转开胸的机率并且缩短术后住院时间,表明达芬奇机器人手术系统用于治疗食管平滑肌瘤安全可靠,且效果可能更佳。

3.3食管憩室食管憩室是指食管壁的一层或全层局限性膨出,形成与食管腔相同的囊袋,称为食管憩室,可引起吞咽困难、反流、胸痛等症状。对于食管中段憩室,临床上无症状者不需手术,但若经常残留食物且引发炎症者,或并发出血、穿孔者,应考虑手术治疗。手术入路主要为经食管裂孔或者经胸腔内,采用开放和微创的手术方式。Balci等[41]在2018年报道了3例达芬奇机器人辅助经胸腔内食管憩室手术,平均手术时间为211 min,术中失血极少,术后未出现并发症,提示达芬奇机器人对于食管憩室是一种可选择且有价值的手术方式。因此我们认为,达芬奇机器人手术系统进一步运用于食管良性疾病的外科治疗中,可极大地保障手术安全性,同时达到更加完美的手术效果。

4 结语及展望

随着达芬奇机器人外科技术的不断发展及普及,其在食管疾病的外科治疗中有着越来越重要的地位,尤其是对于食管癌等发病率高、传统手术方式创伤大、手术操作精细度要求高的疾病,达芬奇机器人发挥着越来越重要的应用价值,给患者带来了微创、快速康复及较为良好的术后短期预后。但是,达芬奇机器人对于食管癌手术患者的远期预后是否有明显优势仍存在争议,期待既往研究的跟踪随访结果报道,同时也期待更多的大样本随机对照临床试验开展。此外,虽然达芬奇机器人表现出操作方面的简便性及安全性,但手术系统的费用问题仍不能忽视,因此对于食管良性疾病,传统微创手术方式与达芬奇机器人的效果对比需要更多的研究进一步证实。未来,期望有更多、更好的国产达芬奇机器人手术操作系统问世,方便国内的外科医师操作学习及运用,同时也有助于减少患者的相关费用,最终给食管外科手术患者带来更多福音。