橙带蓝尺蛾高毒力菌株与不同化学药剂的协同作用*

2021-12-04陈志云秦长生徐金柱李东文赵丹阳

陈志云 秦长生 王 玲 徐金柱李东文 莫 羡 赵丹阳 杨 华

(1.中山市林业有害生物防治检疫站,广东 中山 528403;2.广东省林业科学研究院/广东省森林培育与保护利用重点实验室,广东 广州 510520)

橙带蓝尺蛾Milionia basalis(鳞翅目Lepidoptera;尺蛾科Geometridae),主要危害罗汉松属和陆均松属植物,在广西有该虫对竹柏Podocarpus nagi造成危害的报道[1]。该虫以幼虫危害叶片,大爆发时可将整株植株全部吃光,严重影响植株生长及品质。同时成虫具有一定的迁飞能力;幼虫、卵、蛹等亦可随植株转移进行远距离传播。该虫在我国广西省博白[1]、浙江省杭州[2]、广东省深圳[3]、阳春、肇庆[4]、江西省大余县[5]、海南省及台湾地区均有发生。

昆虫病原真菌对多种农林业害虫具有高毒力,对环境友好。多年来,作为一种重要的害虫防治措施受到广泛研究。因侵染过程涉及多种因素作用,寄主一般难于产生抗药性,此外,病原真菌还能在土壤中大量宿存,不但可以寄生昆虫,而且能够在生态系统中寄主昆虫缺乏的情况下在不同环境下营腐生生活,在适宜条件下能随虫口的增加而大量繁殖,与害虫的发生保持较好的一致性,能起到对害虫持续控制的作用。但是也有一些不可避免的缺点,例如防治效果较为缓慢;控制有害生物的范围较窄;易受到环境因素的制约和干扰等。

将化学杀虫剂和生物农药的联合应用可以有效避免或缓解化学杀虫剂和生物农药的防治弊端[6-9]。但目前关于橙带蓝尺蛾生物防治的相关报道较少,因此本文以8 株具有较高毒力的昆虫病原真菌(7株绿僵菌和1 株白僵菌)为研究对象,分别测定其对橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫的室内毒力。并针对已筛选出的高毒力菌株,探究其与4 种高效低毒的化学药剂混用对橙带蓝尺蛾的协同致死作用,为协调橙带蓝尺蛾的化学防治与生物防治提供依据和指导。

1 材料与方法

1.1 供试材料

1.1.1 供试昆虫 橙带蓝尺蛾饲养参考Yoshinori Shintani[10]的饲养方法,成虫采集于广东省中山市,放在塑料保鲜盒里带到实验室。将收集的成虫根据腹部顶端的形态进行性别鉴定,可见到产孵瓣者为雌性,可见抱握器者为雄性,将雌雄成虫按照1 ∶3 的比例置于三面尼龙网的 (34 cm×25 cm×34 cm)昆虫笼中,笼底放置一层报纸。以20%蜂蜜水进行饲喂。养虫笼置于25℃(光周期为L ∶D=16 ∶8)条件下。将罗汉松Podocarpus macrophyllus的枝条(高约30 cm 长,直径约3 cm)放置于笼中作为产卵处。用小毛笔和镊子将产于树枝上的卵块收集至培养皿中(直径9 cm),培养皿内放入保湿的纸巾,在25 ℃下光照培养,光周期为16L ∶8D,相对湿度 70%。幼虫孵化后,每30 只一组,用小毛笔将其转移到每一个培养皿中,并在培养皿底部铺上保湿的纸巾。以罗汉松叶片进行饲喂,每日补充叶片。待幼虫蜕皮1 次后,将2 龄幼虫移入15 cm 培养皿中用于室内毒力测定。

1.1.2 供试菌株 供试验的菌株由广东省林业科学研究院林业生物杀虫剂团队保藏(表1),各菌株均用马铃薯蛋白胨葡萄糖琼脂培养基(PPDA 培养基)连续培养,保存备用。

表1 待筛选菌株来源Table 1 Origin of 8 entomopathogenic fungi

1.1.3 化学药剂 5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂(美国杜邦公司);1.2%烟碱·苦参碱乳油(内蒙古赤峰市帅旗农药有限责任公司);2.5%高效氯氟氰菊酯悬浮剂(南京红太阳股份有限公司);3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂(广西田园生化股份有限公司)。

1.2 试验方法

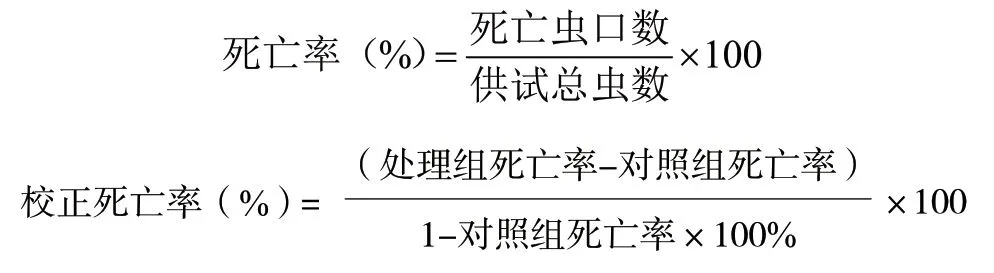

1.2.1 橙带蓝尺蛾高毒力菌株筛选 采用喷雾塔法进行绿僵菌和白僵菌对橙带蓝尺蛾的室内毒力测定,将供试菌株配制成浓度为1×108孢子/mL的孢子悬浮液备用,将橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫的培养皿置于喷雾塔的载物上,每次喷雾体积为2 mL,每组处理幼虫 30 头,重复 3 次,将处理后试虫幼虫重新放入9cm 培养皿中置于培养箱中,于25 ℃、相对湿度 70% 、光周期16L:8D 条件下培养,以罗汉松叶片进行饲喂并且每日观察死亡情况。用镊子轻触虫体,不能活动者视为死亡。根据公式计算校正死亡率。

根据上述结果筛选出致病力较好的病原菌株,用0.05%吐温-80 水溶液依次将其稀释为1×108孢子/mL、1×107孢子/mL、1×106孢子/mL、1×105孢子/mL、1×104孢子/mL,采用喷雾法对橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫进行处理,方法同上,以0.05%吐温-80 水溶液为空白对照。根据校正死亡率与药剂浓度进行回归分析,得到毒力回归方程及致死中浓度LC50。

1.2.2 绿僵菌和化学药剂的最佳混配试验 根据上述结果将已经筛选出来的高毒力绿僵菌菌株配成孢子浓度为1.00×108孢子/mL 的悬浮液,化学药剂分别配成试虫死亡率保持在30%~70%的浓度,5%氯虫苯甲酰胺为25 ug/mL;1.2%烟碱·苦参碱乳油为12 ug/mL;2.5%高效氯氟氰菊酯悬浮剂为12.5 ug/mL;3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐为15 ug/mL。采用喷雾法,每组处理幼虫30 头,重复 3 次,处理第3 天统计死亡数量,计算死亡率。根据Mansour[11]的协同毒力指数(c.f)定性评判混用的联合作用,其中c.f ≥20 时为增效作用,c.f ≤-20 时为拮抗作用,-20 <c.f <20 时为相加作用。

混剂理论死亡率Pm= 1-(1-Pa)×(1-Pb),Pa、Pb分别为各单剂的试虫死亡率。

1.3 数据分析

所得数据用SPSS 20.0 统计软件进行处理分析,采用Duncan 氏新复极差测验进行差异显著性分析。并运用Probit 机率值分析法求出毒力回归方程、致死中时间LT50、致死中浓度LC50、95%置信区间等。

2 结果与分析

2.1 8 株昆虫病原真菌对橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫室内毒力

采用定量喷雾法测定了8 株昆虫病原真菌对橙带蓝尺蛾幼虫的室内毒力,从死亡率随时间变化的趋势来看(图 1),不同菌株均表现出相同趋势,即幼虫死亡率随着处理时间的延长而逐步增大。接种后1~2 d 未出现死虫,第3 天部分菌株处理组开始出现幼虫行动迟缓甚至死亡现象,死亡高峰基本出现在4~6 d(图2)。

图1 不同菌株对橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫的毒力Fig. 1 Virulence of different strains to the 2nd-3rd instar larvae of M. basalis

图2 不同菌株处理橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫日死亡数量Fig. 2 The daily death of differemt fungi against 2nd-3rd instar larvae of M. basalis

当孢悬液浓度为1.00×108孢子/mL 时,处理8 d 后,供试的8 株病原菌对橙带蓝尺蛾幼虫的毒力存在显著差异(P<0.05),校正死亡率为46.15%~98.89%,LT50值为 4.043~6.563 d(表2)。其中菌株M09、Mac985、Ma3297 和Mf1245 的校正死亡率均大于85%,分别为98.72%、96.15%、88.46%和87.18%。此外,M09、Mac985、Ma3297菌株的LT50均小于5 d,分别为4.043、4.226、4.868 d。综合校正死亡率、LT50值,菌株M09、Mac985、Ma3297 显示出较强的杀虫毒力。

表2 8 株昆虫病原真菌对橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫室内毒力Table2 Toxicity of 8 entomopathogenic fungi to M. basalis 2nd~3rd instar larvae

2.2 3 株高效绿僵菌不同浓度对橙带蓝尺蛾2~3龄幼虫毒力

3 株绿僵菌对M09、Mac985、Ma3297 对橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫的致死中浓度LC50有所不同,其中M09 的LC50最高,为1.64×104孢子/mL;Ma3297 次之,LC50为7.95×104孢子/mL;Mac985 毒力最低,LC50为1.62×106孢子/mL(表3)。

表3 M09、F985 和Ma3297 对橙带蓝尺蛾2~3 龄幼虫的毒力Table3 Toxicity of M09, F985 and Ma3297 to M. basalis 2nd-3rd instar larvae

2.3 最佳混配组合筛选结果

以浓度为1.00×108孢子/mLM09 孢悬液与4 种化学药剂混配后处理橙带蓝尺蛾3 龄幼虫,致死效果都比较好,其死亡率分别为100%、92.41%、86.15%、87.50%,绿僵菌M09 与高效氯氟氰菊酯和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐混配后对橙带蓝尺蛾的联合毒力为增效作用(表4)。

表4 混配药剂对橙带蓝尺蛾联合作用结果Table4 Synergism of Ma09 and 3 pesticides against M. basalis

3 结论与讨论

本实验中使用的7 株绿僵菌和1 株白僵菌均对橙带蓝尺蛾具有一定的毒力,但白僵菌毒力较弱。绿僵菌M09、Mac985、Ma3297 处理8 d 后的校正死亡率均大于85%,并且LT50小于5 d,LC50分别为1.64×104孢子/mL、1.62×106孢子/mL 和7.95×104孢子/mL,对橙带蓝尺蛾具有较强的毒力。综合比较校正死亡率、LT50和LC50,绿僵菌M09 菌株表现出众,用于与4 种化学杀虫剂混配进行协同作用测定,结果表明4 种混配剂的致死率均大于85%,并且绿僵菌M09 与高效氯氟氰菊酯和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐混配后表现为增效作用。

昆虫病原真菌是近年来国内外广泛应用的生物药剂之一,近年来成为生物防治领域的热点,且在多种农林害虫防治方面均有应用范例。郑宏[12]发现绿僵菌MaF-13 对橙带蓝尺蛾具有较强的毒力作用,以1.0×108孢子/mL 孢子悬浮液接种10 d 后幼虫死亡率均达到100% ;LT50为3.99 d。何学友等人[13]测定了5 株绿僵菌对橙带蓝尺蛾幼虫的致病力,其中MaFZ-13、MaXJ-04 菌株对幼虫的致死率较高,以1.0×107孢子/mL 浓度处理15 d 后分别达到96.7% 、95.0% ,LT50分别为5.01、5.48 d。本实验中3 株绿僵菌的校正死亡率在85%以上,LT50均小于5 d,由于昆虫病原菌菌株之间具有差异性,因此所得结果与前人报道有差异,但从其校正死亡率、LT50和LC50考虑,本实验筛选得到的3 株高毒力菌株也具有一定的生防应用潜力。大量研究表明绿僵菌致死高峰出现在3~7 d,本研究中7 株绿僵菌的死亡高峰均在4~6 d 内出现,与之前研究是一致的。但由于室内毒力测定与林间试验环境不同,通常林间防治效果结果大多在10 d 以后产生,因此使得昆虫病原菌的防治时效较慢,限制了其在农林生物防治中的应用。为了解决这一问题,很多学者提出将昆虫病原菌与低剂量化学农药复配,以达到协同增效的作用,提高防治效果,如曹伟平等人[14]将球孢白僵菌Beauveria bassianaHFW-0514 与低剂量的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐和氯虫苯甲酰胺混用后LT50均显著降低。Chunhua Zou 等人[9]将玫烟色棒束孢Paecilomyces fumosoroseus的菌株IfB01与吡虫啉混配具有明显增效作用,并且LT50明显缩短。化学药剂可以有助于昆虫病原真菌侵入,从而提高侵染速度,使其更容易进入虫体内部。提高昆虫病原真菌的防治时效同时还可以降低化学农药的使用量,避免化学药剂过多使用而产生的“3R”问题。根据本课题组前期研究结果[15],氯虫苯甲酰胺、烟碱·苦参碱、高效氯氟氰菊酯和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对橙带蓝尺蛾用药后7 d的林间防治效果可以达90%以上,因此本试验选用这4 种化学药剂与绿僵菌Ma09 进行混配,发现绿僵菌M09 与高效氯氟氰菊酯和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐表现出增效作用,绿僵菌与上述2 种杀虫剂混用,可以缩短杀虫时间、提高杀虫效率、减少化学杀虫剂的使用。本实验中单独使用绿僵菌M09、Mac985、Ma3297 和Mf1245 处理8 d 后校正死亡率均大于85%,效果与化学药剂相当且明显,因此可以考虑在早期预防上单独使用绿僵菌进行防治,随着绿僵菌大规模商品化,成本亦逐年降低,仅仅略高于化学农药,但是效果更好更环保。但是当高龄虫口密度上升,突然出现害虫大爆发的时候则必须考虑如何在短时间内将虫口密度降下来,此时绿僵菌等生物防治的时效性较长,不适用于防治,因此可以考虑使用化学药剂和生物药剂进行混配,在短时间内将虫口密度降低。本实验中使用混配剂在防治3 d 后就表现出了明显的防治效果,与化学农药防效相当且比生物农药防治时间短,十分适合用于害虫大爆发或者应急性防治中。本实验利用了绿僵菌与化学药剂进行混配,取得了明显的室内试验效果,但上述结果还需在林间试验中进一步验证。