林芝野生羊肚菌生境调查及土样检测*

2021-12-01孙慧娟

孙慧娟

(西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所,西藏 拉萨 850000)

羊肚菌(Morchella spp.)属子囊菌门(Ascomycata) 盘菌亚门 (Pezizomycotina) 盘菌纲 (Pezizomycetes) 盘菌目 (Pezizales) 羊肚菌科 (Morchellaceae)[1],是大型食(药) 用真菌,别称阳雀菌、蜂窝蘑。羊肚菌肉质脆嫩可口,味道鲜美,含有丰富的酶、多糖、氨基酸、甾醇、有机酸和微量元素等营养成分,在降血脂、调节免疫、抗肿瘤、抗疲劳、抗衰老、保护心血管系统、胃黏膜、肾脏和肝脏等方面具有显著作用[2-6]。羊肚菌在北美、亚洲、欧洲均有分布,在中国大部分区域也有广泛分布。西藏羊肚菌研究起步较晚,且人工栽培的菌种基本来源于其他省份已栽培成功的资源,对西藏野生羊肚菌的资源收集和生境等的调查研究鲜有报道。通过探究羊肚菌的生长规律,以期为西藏地区野生羊肚菌人工驯化栽培提供一定的理论依据。

1 样品采集地概况及研究方法

1.1 调研采样地区概况

林芝市位于西藏自治区东南部,海拔平均约3 000 m,而最低处仅有900 m,是世界陆地垂直地貌落差最大的地带。林芝地处东经 92°09′〜98°47′,北纬 26°52′〜30°40′,雅鲁藏布江中下游,南部与印度、缅甸两国接壤,被称为西藏的小江南[7]。东南低处正好面向印度洋有一个大缺口,顺江而上的印度洋暖流与北方寒流在念青唐古拉山脉东段一带会合驻留。两大洋的暖流常年鱼贯而入,形成了林芝特殊的热带湿润和半湿润气候,年降雨量约650 mm,年均温度8.7℃,年均日照2 022.2 h,无霜期180 d。林芝市森林覆盖率46.09%。为中国第三大林区,西藏森林的80%均集中在此。林芝的可食用菌类达120余种。野生羊肚菌资源在林芝市多地均有分布,种类丰富,子实体外形差异较大,具有较大的研究价值[7]。

1.2 样品采集及测定

1.2.1 羊肚菌采集及形态观察鉴定

2017年4月中旬,在羊肚菌的发生旺季前往波密县、察隅县、易贡乡(属波密县但海拔、气候环境等与波密县城差异较大)进行野生资源调查收集。逐一测定野生羊肚菌子实体长、菌盖长(宽)、菌柄长(宽)。

1.2.2 野生羊肚菌发生地植被生境

采用孟珍贵等[8]的方法完成样地环境调查。采用GPS定位羊肚菌分布区,详细记录海拔、经纬度、温湿度等生境因子并拍摄照片,做好调查结果统计。

1.2.3 土样采集及理化性质测定

在3处采集地分别选定2个样点进行土壤采集,首先去除样地表面的枯枝落叶,后采集深度10 cm土样,混合均匀用于理化性质测定[9]。收集土壤样品6份(波密、察隅、易贡各2份),参照《土壤农化分析》第3版[8]的方法,对土壤氮磷钾和有机质进行测定。速效磷的检测使用钼锑抗比色法[8];速效钾的检测使用火焰光度法[8];速效氮的检测使用CaCl2浸提流动注射分析仪法[8]。土壤有机质的检测使用重铬酸钾容量法(稀释热法)[9]。

1.3 数据处理

试验所检测数据用Excel和SPSS软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 羊肚菌发生地采集信息

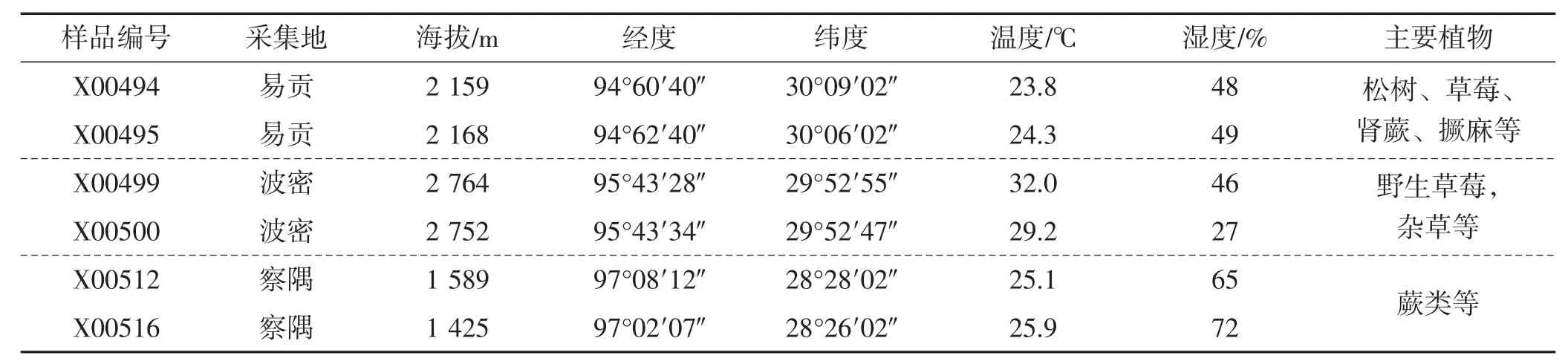

羊肚菌样品采集信息统计见表1。

表1 羊肚菌生长环境Tab.1 Habitats of Morchella spp.samples collected in Linzhi

样品采集后通过形态特征初步分类,每个采集地选取具有代表性的2个菌株做进一步研究。由表1所示,调查研究发现,野生羊肚菌往往雨后发生量较多,因为羊肚菌菌丝、子囊果的发生与土壤含水量及空气湿度密切相关[10],故其在西藏小江南林芝市发生量较多。察隅县羊肚菌发菌期为每年3月下旬到5月中旬,4月最多,因察隅县海拔低、春季气温回暖快,4月中旬到察隅收集野生资源时羊肚菌已较为成熟;易贡地区羊肚菌个头较大,颜色浅黄,羊肚菌发生期3月20日到4月底,4月中旬出菇最多;波密地区羊肚菌发生期为4月初到6月,六月海拔较高地方羊肚菌的数量略少。

野生羊肚菌无明显的伴生植物,发生地较为广泛,但也表现出一定的规律性:在林芝市的调研中发现,周围生长的植物以松树林、草莓、蕨类、杂草等为主;其中发生在松树林下的羊肚菌数量较多,因为松针林对林下的土壤起到了很好的遮阴保湿效果,有利于羊肚菌的发生;在野生草莓地、杂草地或荒地斜坡上也有羊肚菌发生,但一般数量较少多为单生且较小,野生羊肚菌一般发生在阴雨天后,无遮挡的空地生长的羊肚菌菌盖会被太阳灼伤出现萎蔫现象,不利于其生长。

2.2 羊肚菌形态观察

采集野生羊肚菌的形态特征见图1。

如图1所示,在不同地区采集野生羊肚菌形态特征有一定的差异,易贡采集编号X00493羊肚菌子实体中等,高12 cm,菌盖长5 cm,宽5.16 cm,不规则圆形、长圆形,表面形成许多凹坑,似羊肚状,淡黄褐色;菌柄长7 cm,粗1.4 cm〜2.4 cm,白色,有浅纵沟,基部膨大。编号X00578羊肚菌子实体较小。菌盖锥形,顶端尖,凹坑不规则的菱形凹角形,浅黄色,纵棱纹乳白色,由横脉交织呈不规则形状。基部稍有凹槽,乳白色。

波密采集地编号X00505野生羊肚菌子实体中等大,高12.5 cm,菌盖高5 cm,粗3.28 cm,锥形,顶端尖,凹坑多呈长方圆形或不规则长形凹坑,多纵向排列,褐色,棱脉为黑色,纵脉棱较长,由横脉交织;菌柄长7.5 cm,直径2.8 cm〜3.3 cm,基部膨大,稍有凹槽,浅褐色表面有突起颗粒。编号X00500野生羊肚菌子实体较小,高6.0 cm〜6.5 cm。菌盖高2.5 cm〜3.0 cm,宽1.8 cm〜2.6 cm,呈圆锥形或近椭圆形,浅黄褐色,有比较明显的纵棱纹交织成网格状,并形成许多近长方形或近角行的凹窝;菌柄长3.5 cm,直径1.29 cm〜1.30 cm,近圆柱形,白色,空心,表面较光滑。

图1 不同地区所采集羊肚菌Fig.1 Morchella spp.collected from different habitats

察隅采集地编号X00512野生羊肚菌子实体中等大,高10 cm;菌盖高6 cm,宽2.22 cm,锥形,顶端尖,凹坑多呈长方圆形或不规则长形凹坑,褐色或蛋壳色,棱纹黑色,纵向排列,由横脉交织;菌柄长4 cm,直径1 cm,近圆柱形,乳白色,有浅纵纹。编号X00516野生羊肚菌子实体中等大,高9 cm。菌盖高4 cm,宽3.86 cm,锥形,顶端尖,凹坑多呈长方圆形或凹角形,深褐色浅,纵棱纹乳白色,由横脉交织呈不规则形状。菌柄长5 cm,直径1.2 cm,基部稍有凹槽,乳白色。

2.3 羊肚菌发生地土壤理化性质分析

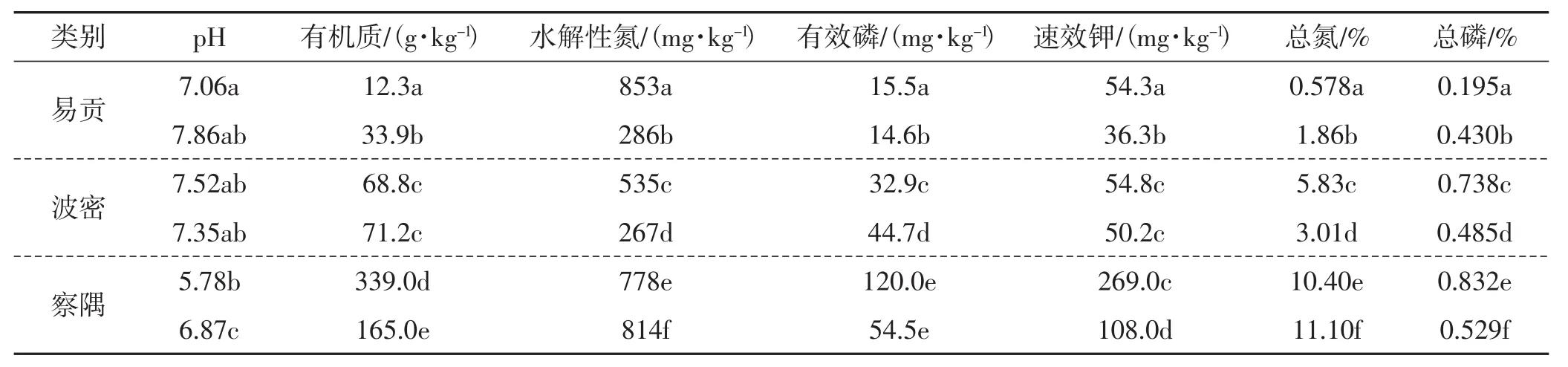

不同羊肚菌发生地土壤理化性状分析结果见表2。

表2 羊肚菌发生地土壤基本理化性质Tab.2 Basic physical qualities of tested soil samples where Morchella spp.occurred

从表2中可知,6个羊肚菌发生地土壤基本理化性质不同,且不同采集点也存在差异,采集点易贡、波密样地的pH为中偏碱性,察隅样地显示中偏酸性。察隅样地土壤有机质、水解性氮、有效磷、速效钾、总氮、总磷含量最高(可能与察隅县的地理位置、气候、植被丰富,土地腐殖层较厚有一定关系),波密次之。

3 讨论

根据羊肚菌分布的区域及发生的季节来看,羊肚菌子囊果的发生依赖一定的温差变化及水分适中的气候环境[10-11]。王尚荣等[12]对荷泽市野生羊肚菌发生地进行长期调查研究发现,羊肚菌发生地的日平均气温为14.3℃,昼夜温差在6℃〜11℃,西藏较大的昼夜温差满足了羊肚菌的发生条件。

研究中3个地区的野生羊肚菌在海拔1 425 m〜2 764 m均有发生;土壤类型多样;春季发生羊肚菌的发生地环境多为山地林下陡坡,样地主要为松针林,具遮阴作用;波密、易贡样地土壤类型中偏碱性,察隅样地显示中偏酸性,这与武冬梅等[11]、王尚荣等[12]的研究结论一致,微酸或微碱的土壤(pH 6.8〜8.5) 适宜于羊肚菌的发生。

对照《中国大型真菌》图鉴[13],通过形态观察对菌株做的初步判断,易贡X00578和波密X00500羊肚菌子实体的形态相似,为普通羊肚菌[Morchella vulgaris(Pers.)Boud.],其他羊肚菌子实体形态均不相同;易贡羊肚菌X00493为羊肚菌 [Morchella esculenta(L.)Pers.],波密羊肚菌X00505可能为尖顶羊肚菌(Morchella conica Fr.),察隅羊肚菌X00512为黑脉羊肚菌(Morchella anfusticeps Peck),后续试验将通过其他特征或其DNA序列的测定精确分类。研究结果表明,林芝市羊肚菌资源有较广泛分布,为西藏地区羊肚菌资源的保护和开发利用提供了依据。