“存量规划”下城市社区微空间改造模式探索

2021-11-30李江彭钢

李江,彭钢

(1.长沙市规划设计院有限责任公司,湖南 长沙,410007;2.中机国际工程设计研究院有限责任公司,湖南 长沙,410007)

在经济发展新常态下,面对日益复杂的城市问题,“存量规划”成为我国新型城镇化发展的重要战略之一,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中“盘活存量求发展,旧区改造惠民生”是应对“存量规划”的一种重要政策选择和实施手段[1]。据资料显示,目前我国现存的老旧社区约16万个,涉及4200余万户,建筑面积接近40亿m2[2]。如何改造,成了关注的焦点。自2014年城市微更新理念重出以来,北京、上海、广州、深圳等一线城市相继在城市社区改造层面进行了项目的推进,短时间内在对象、方式、内容和机制的组织协调上都得到了不断的拓展,均取得了极大成功[3],为旧住宅区更新提供了一种各种可能。由此,本文以老旧社区公共空间为切入点,对近几年社区微更新项目进行梳理,探讨转型时期社区公共空间更新相关的理念与改造方式,旨在为今后老旧社区的更新改造做出具有理论与实践意义的探索。

一、社区微更新的理论研究

中国城市微更新研究始于吴良镛在《北京旧城与菊儿胡同》中所述的“有机更新”理论,提出城市建设应遵循城市内在秩序与规律,并指出要进一步探索小规模改造与整治、探索小而灵活的城市更新的必要性[4]。90年代末期虽然部分学者们展开了对小规模更新的理论及优势的探讨[5],但介于当时的社会背景,并没有展开较多实践探讨。直到2012年,仇保兴在“国际城市创新发展大会”上提出“重建微循环”理论[6],至此,“微更新”思想开始深入城市更新研究领域,国内关于微更新的实践与研究与日俱增,更新内容与改造手法也得到了不断拓展。

二、国内社区微更新实践

(一)社区更新类型分析

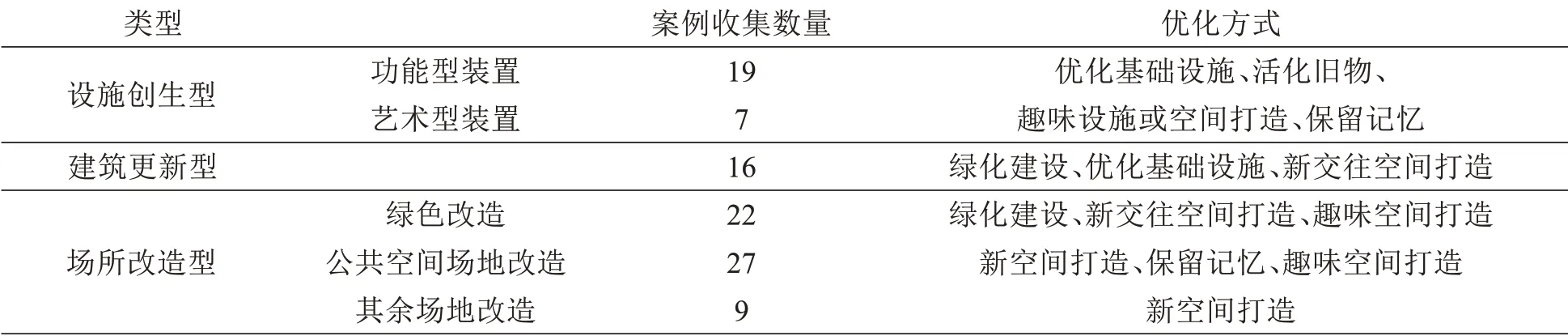

2015年以来,我国一线城市相继开始了社区空间环境改造的实践,这些案例的实践都给我们提供了宝贵的实践经验,尤其是对中小城市的老旧社区公共空间改造,具有重要的现实意义。本文对国内最早开展城市的社区微更新实践的城市进行了案例的收集和整理,并按照物质空间的改造方式进行了初步分类,将其分为设施创生型,建筑更新型,场地改造型三类,整理于表1,

表1 国内社区微更新案例统计表

1.设施创生型:通过设计具备各种功能的创意设施设备带动空间活力,设计的设施主要以满足居民日常生活需求为目的,小到公共座椅、垃圾桶、晾衣架,大到建筑构筑物和凉亭长廊。笔者基于设施建成后主要的使用功能,以及空间点缀手法,将该类再细分为功能型和艺术型两类,功能型注重使用功能的基础上推陈出新;艺术型通过艺术手法赋予场所新的意义和使用价值。

2.建筑更新型:通过对老化建筑的外立面改造、内部装饰,功能置换等方式,赋予老旧建筑新的生命,提升建筑价值,同时提升社区的公共服务水平、满足居民的交往需求。

3.场所改造型:对各类闲置荒废场所,或者人气低下的交往空间进行改造,使其成为环境优美、功能合理、贴近大众的活力空间。笔者按照空间类型将其分为“绿色改造型”“社区公共空间场地改造型”“其余场地改造”三类。

(二)社区微更新的更新方式

通过对以上实践项目的整理,我们可以发现,无论是哪个城市的社区微更新,其核心都集中在以下几个方面:优化基础设施、绿化建设、新交往空间的打造、保留记忆、趣味设施或空间的打造。

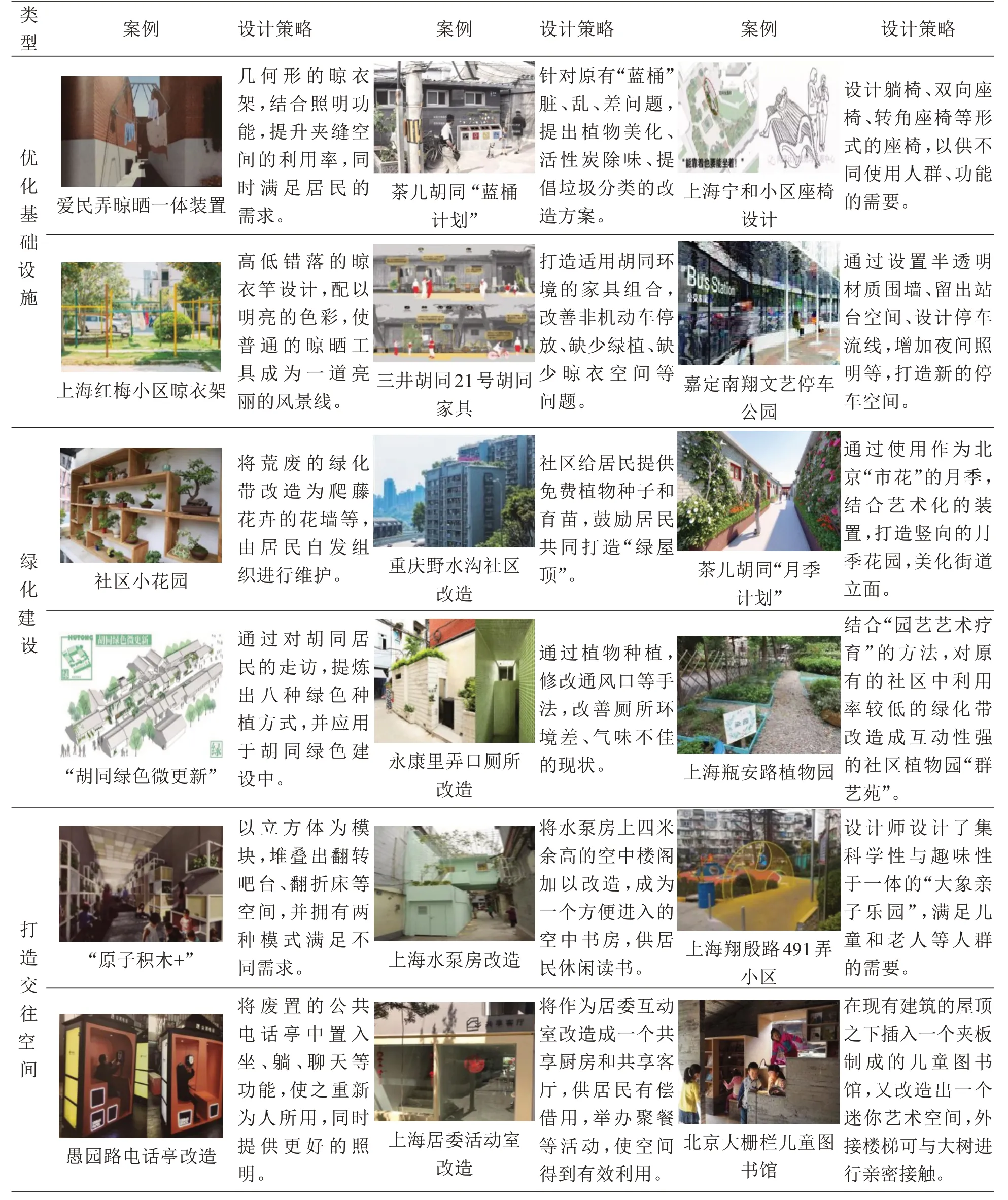

1.优化基础设施

老旧社区中,针对居民生活中常见的趋于老旧、无法满足人们的需求基础设施,如晾晒工具、垃圾桶、座椅等,进行优化,是“针灸式”微更新的具体体现。往往简单易行,并且能够非常直接地提升居民的生活质量。

2.绿化建设

此分类主要针对老旧社区非园地的、用于空间的绿化建设。这一方法改造成本较低,易于推广;主要是通过植物的装点,从视觉、嗅觉的角度掩盖空间的不足,同时增添生机。此方法的难点在于后期居民的自发养护,因此公众参与非常重要。

3.打造交往空间

此类型针对老旧社区交往物质环境差或匮乏、人与人之间关系淡薄的问题,在已有的社区空间中,通过各种方式打造出能为居民交往提供条件的空间是社区微更新工作的核心之一,让“偶然、浅层面”的交往更有机会发展为“约定、深层次”的交往。

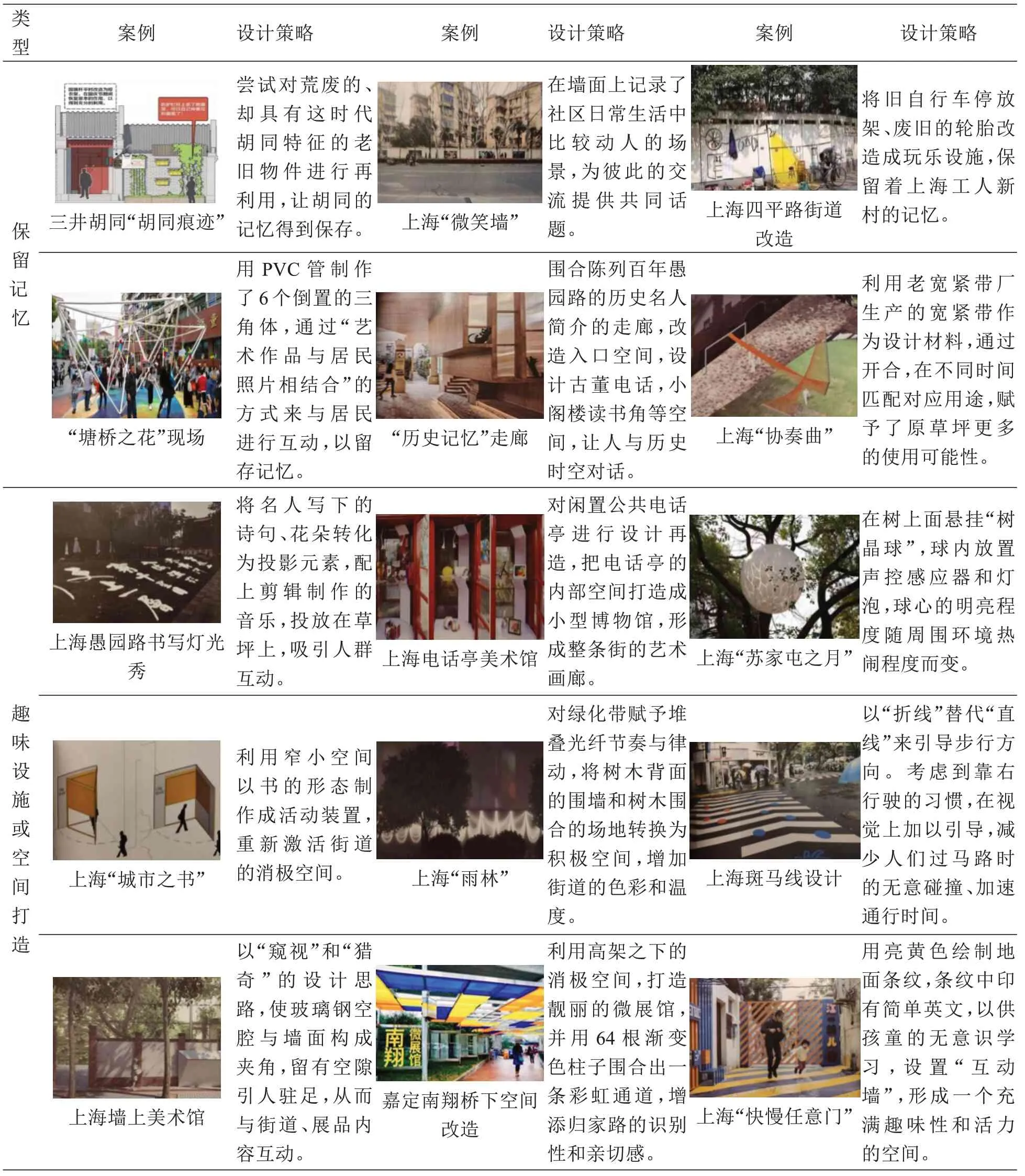

4.保留记忆

老旧社区因年份久远,都会有较为丰富的历史记忆。微更新实践中,有许多例如设置展馆、使用照片、旧物利用等保留社区记忆的案例,实现了“过往记忆”与“现时的人”之间的互动,进而使居民与居民之间、居民与空间之间能够被紧密联系在一起。

5.趣味设施或空间打造

通过创意设计,打造具有趣味性的设施或是整个趣味空间,吸引人群在空间内的驻足、增强人对于空间本身的关注、实现人与空间的互动,以此增强空间吸引力、激活空间的生命力。

案例分析详见表2。

表2 微更新案例分类分析

表2 微更新案例分类分析

通过整理,无论是在社区空置的“夹缝空间”对单一功能进行细化和升级,实现空间使用价值的提升,还是利用绿植和活性炭在视觉上和嗅觉上掩盖物质空间的缺陷,或是利用浮雕、文化墙等文化的元素打造社区“会客厅”等,都是基于以人为本理念下的社区微更新,具有明显的社区营造与社区设计理念。各类实践的方式,改变了以往单一模式,呈现出多元化的特征。且大部分案例都是基于不同的社区条件,不同的使用者的需求,考虑服务的公平性,并结合公共参与,有针对性地提出了具体的更新策略,来提高社区归属感,真正实现“以人为本”的更新理念。优化基础设施、绿化建设较为简单易行,是社区微更新工作推广过程中最为普遍跟进的方向。打造交往空间、保留记忆、趣味设施或新空间的打造则有较大的创意设计空间,成功的案例往往超越社区微更新的目的,这些都为今后的社区微空间改造提供设计借鉴。

三、结语

综上所述,随着新时期城市更新的不断推进,大量社会团体的涌现、居民生活方式的改变、街道工作思路的改变,都给微更新的发展奠定了社会基础和推动力量。通过案例的整理,我们认识到,社区公共空间的更新,需结合不同的社区环境,不同的使用者的需求,考虑服务的公平性,并结合公共参与,有针对性地提出具体的更新策略,才能得到较高的社区感受度及满意度,真正实现“以人为本”的更新理念,同时,还需要通过鼓励居民参与、居民创意、居民维护,让微更新的成果自由生长、永续发展。