背根神经节射频治疗不同病程阶段带状疱疹后神经痛的疗效研究

2021-11-30闫如虎丁以锟纵慧敏张万高

闫如虎. 丁以锟. 纵慧敏. 张万高

(安徽中医药大学第一附属医院介入与疼痛科,合肥 230031)

带状疱疹后神经痛 (postherpetic neuralgia, PHN)是水痘-带状疱疹病毒感染的最常见并发症,表现为烧灼样、刀割样、针刺样疼痛,病人疼痛剧烈,严重影响日常生活。目前关于PHN 定义的时间存有争议,Seo 等[1]与王祥等[2]认为PHN 为带状疱疹皮疹治愈后持续疼痛超过1 个月,Jeon[3]与Hong等[4]认为PHN 为带状疱疹皮疹消退后3 个月以上的持续性疼痛。本研究中以带状疱疹皮疹消退后持续疼痛超过1 个月为PHN。目前介入治疗PHN方法较多,包括神经阻滞、脉冲射频、控温热凝、脊髓电刺激等,但疗效并不确切。目前国内外关于病程长短对于介入方法治疗PHN 病人预后的影响因素罕见报道。本研究回顾性分析我科自2014 年11 月至2019 年12 月期间收治的39 例不同病程阶段的胸段带状疱疹后神经痛病人,所有病人均采用CT 引导下背根神经节控温热凝治疗,以探讨背根神经节控温热凝术在不同病程阶段胸段PHN 的疗效差异。

方 法

1.一般资料

本研究经安徽中医药大学第一附属医院医学伦理委员会批准(2021MCZQ03)。收集2014 年11 月至2019 年12 月在安徽中医药大学第一附属医院介入与疼痛科住院的不同病程阶段胸段PHN 病人39例,根据不同病程阶段将所有病人分为3 组,第1组(病程1~3 个月)、第2 组(病程3~6 个月)和第3 组(病程大于6 个月),每组13 例。所有病人均给予背根神经节控温热凝治疗。

纳入标准:①均有胸段带状疱疹病史,表现为胸背部刀割样、针扎样、烧灼样疼痛;②病程≥1个月;③规范口服普瑞巴林或加巴喷丁联合非甾体类及阿片类镇痛药物时间超过1 个月且效果不佳或不耐受;④病人既往接受皮内阻滞、肋间神经阻滞、硬膜外置管阻滞及胸神经脉冲射频等治疗无效或疗效不满意;⑤视觉模拟评分法(visual analogue scale, VAS)评分评价疼痛强度,治疗前 VAS评分≥6,影响睡眠;⑥能积极配合手术及随访者。

排除标准:①表现为胸背部神经痛,但不能明确诊断为带状疱疹所致者;②穿刺部位皮肤感染者;③凝血功能异常者;④合并严重心肺疾病或恶性肿瘤恶液质者。

2. 仪器设备、耗材

北琪射频控温热凝器(R-2000B 单极版)、北琪疼痛手术电极,规格为长150 mm,直径0.5 mm,英诺曼德穿刺针(规格为20G×150 mm×5 mm)。

3.方法

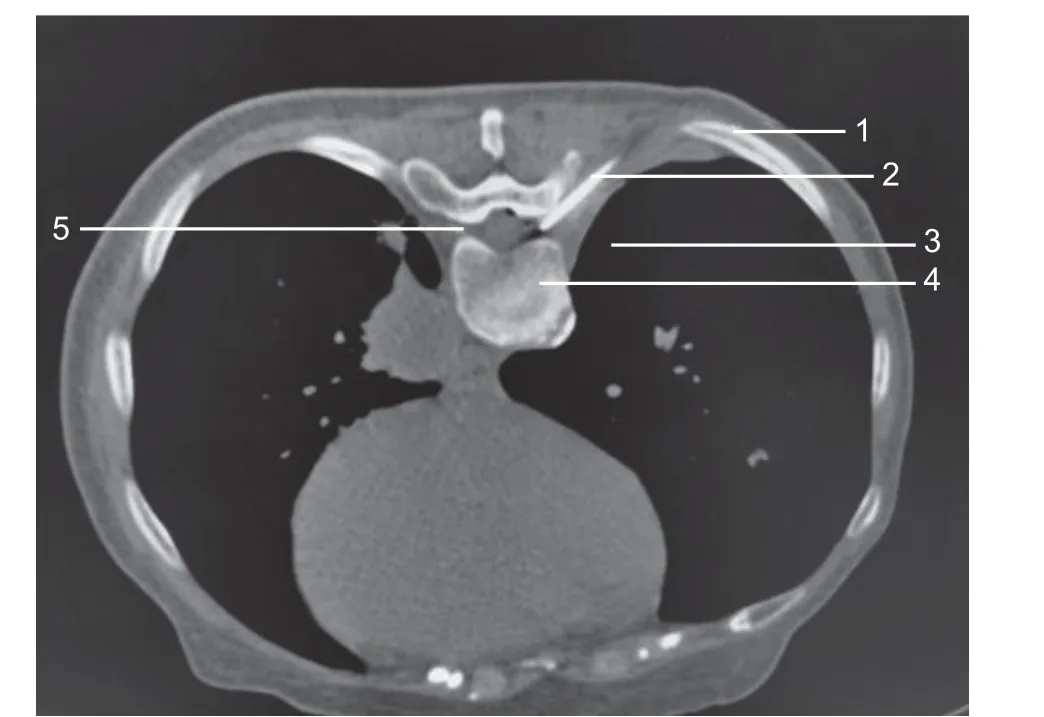

背根神经节射频控温热凝术操作要点:因胸背部带状疱疹涉及T1~T12,根据痛觉区域确定责任神经,通常涉及1~3 个节段。选择疼痛最严重的胸神经及其相邻上和/或下各一个胸神经,热凝部位为2~3个节段的背根神经节 (dorsal root ganglion, DRG)。病人均在CT 引导下进行,俯卧位,体表贴定位栅,CT 扫描确定穿刺点、穿刺角度及进针深度并标记(见图1),消毒、铺巾,局部麻醉。使用穿刺针自穿刺点按预设角度进针至上位椎体椎板外侧缘骨质部位,CT 扫描观察穿刺针位置,然后退针少许,增大角度,从椎板外侧缘滑进椎间孔内侧,该位置一般为椎间孔上1/3 内侧近硬膜囊端,DRG 位于此处(见图2~4)。当穿刺针触碰此处时,病人表现为电击样或刺痛感。CT 验证位置准确后,使用射频控温热凝器,置入射频电极,连接射频机。行感觉测试50 Hz,0.3~0.5 V,诱发出神经支配区域热痛感并位于病人原疼痛区域内。然后行射频控温热凝治疗,本组不同节段病人均采用统一热凝方式,50 ℃ 30 s、55 ℃ 30 s、60 ℃ 30 s、65 ℃ 30 s、70 ℃ 30 s、75 ℃ 120 s。射频控温热凝后,每个节段分别注入无水乙醇1~3 ml 或0.3%阿霉素1 ml。

图1 病人俯卧位,贴定位栅,CT 扫描责任节段,选择椎间孔上1/3 层面,根据定位栅确定旁开距离,即确定穿刺点,设定穿刺角度及深度

图2 与图1 同一病人,俯卧位,消毒铺巾后,按图1确定的穿刺点及预设的穿刺角度和深度进行穿刺,针尖从椎间孔上1/3 层面椎板外侧滑进椎间孔内DRG 部位

图3 与图1 同一病人,CT 三维重建,显示穿刺针位于T5、T6、T7 椎间孔上1/3 区域

4.疗效判断标准

评估疼痛采用视觉模拟评分法 (visual analogue scale, VAS)评分,分别于术前及术后3 天、1 个月及3 个月随访医师对病人进行VAS 评分(0 分为无痛,10 分为无法忍受的剧痛)。并记录每一观察时点 VAS 评分≤3 的例数及占比情况。

5.统计学分析

图4 病人俯卧位,CT 引导下自椎间孔上1/3 层面患侧中线旁开约4 cm,从椎板外侧壁滑进椎间孔内侧壁近髓端,穿刺针尖位于椎管内近髓端DRG 部位

使用SPSS 17. 0 软件对数据进行处理,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(±SD)表示,术前及术后各点VAS 评分采用重复测量设计资料的方差分析,组间比较采用单因素方差分析,P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

1.三组病人一般资料比较

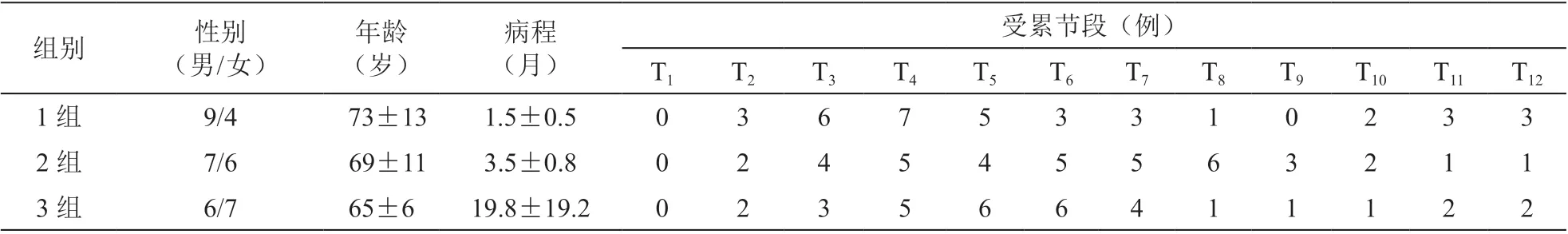

三组不同病程病人性别比、年龄、病程、病变部位及其例数比较差异均无统计学意义(P> 0.05,见表1)。

表1 三组病人一般资料比较(n = 13,±SD)

表1 三组病人一般资料比较(n = 13,±SD)

受累节段(例)T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 1 组 9/4 73±13 1.5±0.5 0 3 6 7 5 3 3 1 0 2 3 3 2 组 7/6 69±11 3.5±0.8 0 2 4 5 4 5 5 6 3 2 1 1 3 组 6/7 65±6 19.8±19.2 0 2 3 5 6 6 4 1 1 1 2 2组别 性别(男/女)年龄(岁)病程(月)

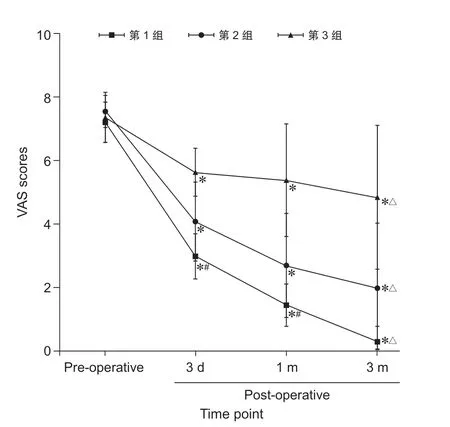

2.三组病人治疗前后VAS 评分比较

与术前相比,三组病人术后3 天、1 个月及3个月VAS 评分均明显下降(见表2、图5),且不同时间点的VAS 评分差异有统计学意义(F= 244.67,P< 0.05),时间与组别间之间存在交互作用(F= 17.01,P< 0.05)。术后3 个月与1 个月时各组VAS 评分与同组比较发现,3 个月比1 个月时的VAS 评分均有显著性下降(见表2),表明治疗有持久疗效。相比三组术后3 天、1 个月及3 个月VAS 的下降幅度,第1 组下降最显著,第3 组最低(P< 0.05,见表2、图5)。术后各时间点的VAS 评分 0~3 例数三组间比较发现,第1 组例数最多,第3 组最少(见表2)。

表2 三组病人手术前后VAS 评分及治疗后各时点VAS 评分≤3 例数及占比情况(n = 13,±SD)

表2 三组病人手术前后VAS 评分及治疗后各时点VAS 评分≤3 例数及占比情况(n = 13,±SD)

*P < 0.05,与术前相比;#P < 0.05,与第2、3 组相比;△P < 0.05,术后3 个月与术后1 个月相比

组别 项目 术前 术后3 天 术后1 个月 术后3 个月1 组 VAS 7.2±0.6 3.0±0.7*# 1.5±0.7*# 0.3±0.5*△VAS < 3 (n) 0 3 (23) 13 (100) 13 (100)2 组 VAS 7.5±0.5 4.1±1. 3* 2.7±1.7* 2.0±2.0*△VAS < 3 (n) 0 0 (0) 7 (54) 7 (54)3 组 VAS 7.4±0.8 5.6±0. 8* 5.4±1.8* 4.9±2.3*△VAS < 3 (n) 0 0 (0) 0 (0) 2 (15)共计 VAS 7.4±0.6 4.2±1.4 3.2±2.1 2.4±2.6 VAS < 3 (n) 0 3 (23) 20 (51) 22 (51)

图5 三组病人术前、术后VAS 评分变化

3.三组病人术后不良反应

三组病人均出现原疼痛区域浅感觉不同程度减退,并有麻木感,随访1 个月后逐渐减退。所有病人均未见气胸、脊髓损伤、感染等严重并发症。

讨 论

PHN 是由外周和/或中枢神经系统的敏化产生自发性疼痛、异常性疼痛、痛觉过敏和痛觉超敏[5]。Gabutti 等[6]和Tan 等[7]指出PHN 的药物治疗包括抗惊厥类药物、抗抑郁药、阿片类药物、曲马多等,但总体疗效有限。介入治疗包括神经阻滞、神经调理、神经毁损等。对于顽固性PHN 病人,神经阻滞及脉冲射频疗效很难持久,因此神经毁损是不得已的选择。射频热凝治疗可以使神经产生热损伤,中断或干扰外周神经的伤害性刺激传入,从而达到镇痛的目的[8]。有报道指出,射频治疗可在任何时期用于PHN 治疗,但射频治疗的时间和治疗强度可能是影响疗效的关键[9]。金文哲等[10]分别采用脉冲射频和射频控温热凝毁损DRG 治疗PHN,研究结果表明射频控温热凝治疗PHN 疗效好于脉冲射频。本研究中均采用射频控温热凝治疗,术后三组VAS 评分均下降,疼痛缓解,说明射频控温热凝治疗PNH 方法有效,与文献报道一致。

DRG 是中枢和外周神经系统致敏现象的原发部位,与PHN 的发生和休眠病毒再激活引起HZ 的发生有关[11],因此,DRG 是理想靶点。张广建等[12]采用DRG 与神经干脉冲射频治疗PHN,研究结果表明DRG脉冲射频治疗 PHN 疗效好于神经干射频。刘荣国等[13]治疗胸背部PHN 射频位置分别位于胸神经DRG 和脊神经前、后支,研究结果表明DRG射频治疗 PHN 疗效好于脊神经前、后支射频。本研究射频位置均位于DRG,并使用射频控温热凝,术后三组VAS 评分均下降,疼痛得到缓解,说明以DRG 为靶点的射频治疗方法有效。

Ding 等[14]采用DRG 脉冲射频治疗不同病程(< 1 月、1~3 个月、> 3 个月)带状疱疹病人,得出DRG 脉冲射频治疗不同病程带状疱疹病人均有效,总有效率分别为88%、72%和52%,在病程< 1 月急性期病人中疗效最显著,并推荐在带状疱疹的急性期进行早期干预治疗。本研究是以PHN不同病程阶段(1~3 个月、3~6 个月、> 6 个月)行DRG 射频控温热凝治疗,三组术后3 天、1 个月及3 个月VAS 的下降幅度比较,第1 组下降最显著,第2 组次之,第3 组最低,表明DRG 控温热凝治疗胸段PHN 病程越短,疗效越佳。

本研究不足之处在于观察例数较少,对不同病程阶段临床疗效的差异,尚需要大样本的研究数据来进一步证明。

综上所述,DRG 控温热凝治疗不同病程阶段胸段PHN,均能有效缓解PHN 疼痛,且病程越短,疗效越佳,建议应尽早应用于PHN 的治疗。