西夏中后期治安维护研究

2021-11-30□唐博

□唐 博

治安维护是政府部门及民间组织为遏制各类危害社会的违法犯罪活动而开展的治理行为。在社会治理中,治安维护成为关键的一环,古今中外概莫能外。在中国古代社会中,各类治安问题成为了社会向前发展的桎梏,因此,统治阶层及人民大众竭尽所能地预防、制止、惩罚各类犯罪,逐步建立起了与时代相称的治安维护体系。中古时期处于西北地区的西夏同样面临着各种治安问题的困扰,《中国古代治安制度史》直言“西夏社会治安处于血与火之中”[1]524。研究西夏治安应是中国治安史中的一项重要课题,但目前学界的成果只限于少量的局部性研究①。因此,笔者不避浅陋,欲在前人研究的基础上做整体综合性研究,以求教于方家。本文首先揭示西夏社会中的主要治安问题,然后在此基础上讨论西夏治安维护的主体,最后在比较视野下观察西夏治安维护的特点。

一、西夏常见治安问题

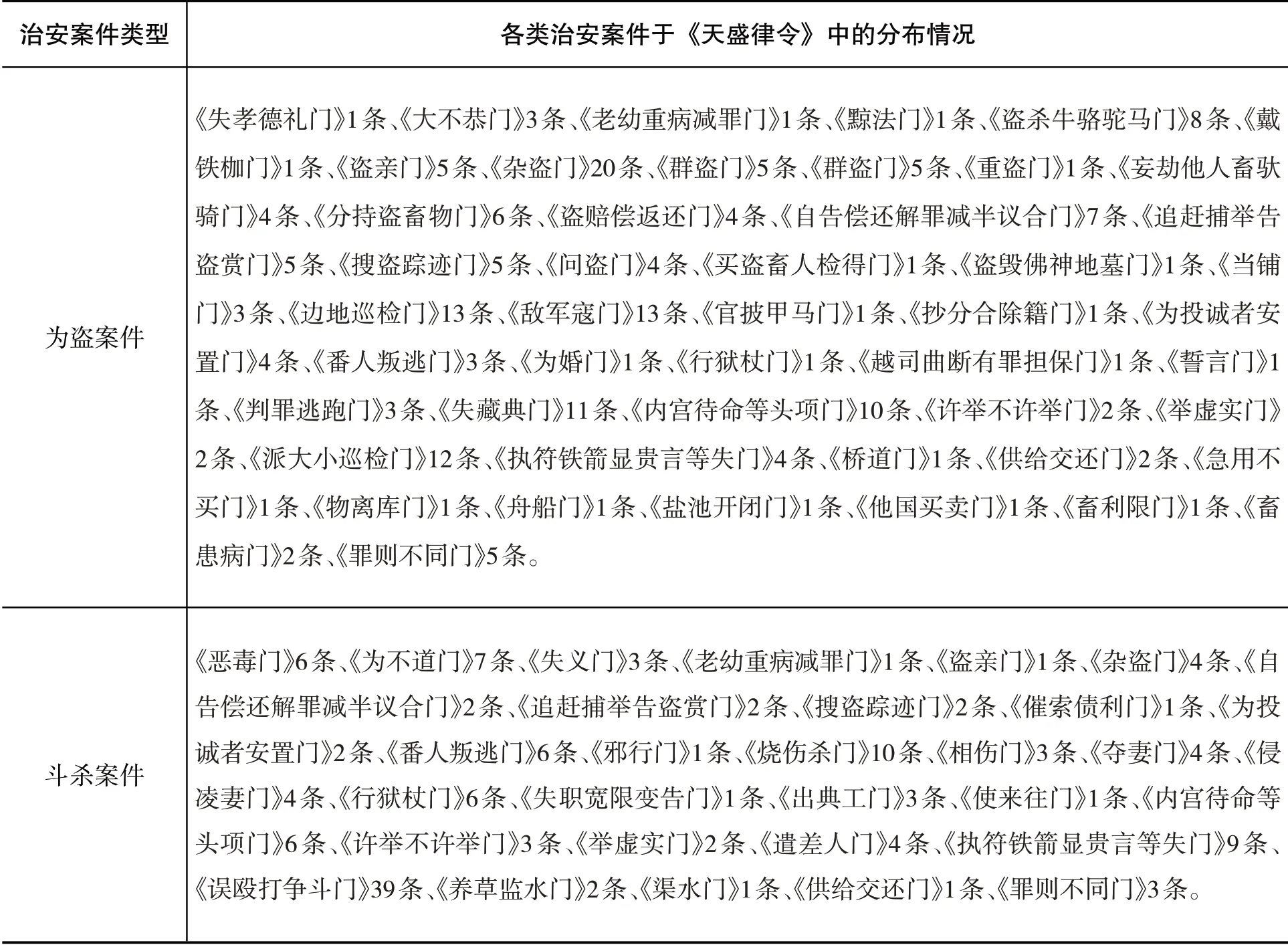

治安问题是指社会中出现的各类违法犯罪案件,皆以破坏社会秩序、危害公众安全为特征,是治安维护体系形成的根源和治安维护的处置对象。在西夏社会中常见的治安案件主要有五类,按在《天盛改旧新定律令》(以下简称《天盛律令》)中的出现频率排列分别是为盗案件、斗杀案件、逃亡案件、非法交易案件、侵害妇女案件②。西夏的治安维护即围绕这些问题而展开。

(一)为盗案件

“盗”是中国古代社会中具有普遍危害性的案件,历代政府皆进行重点防治,《晋书》中记载到《法经》有云“王者之政,莫急于盗贼”[2]922,西夏《亥年新法》亦云“盗赃泛滥,国本百姓不安,损本无过于此,难以治理”[3]29。检索现存最为完整的西夏法典《天盛律令》,发现与“盗”有直接关联的条文共有189条,占条文总数的13%③。尽管此数据还不能直接显示为盗案件的案发率,但如此高的比例位于各案件之首,亦能反映出此案件应当是西夏社会中最为常见的治安问题。

为盗案件可分为盗窃、强盗、群盗三类。盗窃,《文海》解释为“不见而夺也”[4]530,即偷盗;强盗指以强力盗取,近似现今的抢劫;群盗指“五人以上同谋皆往盗窃”[5]169。其中以强盗和群盗危害性最大,强盗案件在盗取财物之外还易引发打斗杀伤;群盗案件可至损失财物增多,且在犯罪人数较多的基础上易发展成聚众叛乱,仁孝时期在番部叛乱前便是“诸部无食,群起为盗”[6]411。至于被盗物品则极为广泛,《天盛律令》中记载上至御印、御衣、御食、贡品、官敕、上谕、印、旗、金鼓、坛台土壤,下至牛、驼、马、披、甲、钱、谷、抵押文券、典当文书、买卖凭据等都会成为被盗的对象,《亥年新法》中甚至记载家主交纳的茅草条椽也会被盗。因此,为盗案件贯穿西夏社会的各个阶层、各个领域,确有“损本难治”之势。

西夏中后期为盗案件呈愈演愈烈的趋势。西夏中期法典《天盛律令》对于持武器偷盗者可做从轻判断,“偷盗持器具,于监者不在处,以木植盗窃各种物者,勿算持武器,依偷盗判断”[5]166;西夏晚期法典《亥年新法》对此则更为苛刻,“持武器则盗意明不明,与物属者有无交手,一律算执武器强盗”[3]10。《天盛律令》对于库局分人员监守自盗定性较轻,“诸库局分大小人数为多,及与他人谋,引导盗持自己局分官物者,勿算群盗”[5]170;《亥年新法》则从重判断“盗窃自管局分库内常住、官物时,他人确已满五人……库局分与他人一样当按群盗判断”[3]12。此外,《亥年新法》规定盗贼的妻子、儿媳、使军、奴仆举告盗贼属实,可同盗贼脱离关系获得自由;盗贼之间相互举告可免除罪责[3]14,此属《天盛律令》所无内容。两部法典对为盗案件的处罚呈从重定性、从重处罚趋势,且扩大举报盗贼的优待范围,说明西夏中后期为盗案件越发泛滥,官府不得不加重判罚力度。

(二)斗杀案件

在斗杀案件中,情轻则致人伤残、情重则致人死亡,其性质较为恶劣。《天盛律令》中常有“打斗而杀”、“殴打相伤”、“殴打争斗相杀”等表述,说明打斗与杀伤存在着紧密的联系。“乾祐五年验伤单”即真实反映了有关党项人的斗杀案件[7]296。检阅《天盛律令》可发现,与斗杀案件有直接关联的条文共有138条,占条文总数的9.5%④,此比例低于为盗案件,但高于其他案件,因此,推测斗杀案件在西夏社会中有着较大影响,属常见治安问题。

关于引发此类案件的原因则极为多样,盗贼行窃、民间纠纷、相互游戏、办公执法、逮捕罪犯等都有可能。因此,社会各阶层间诸如庶人、官民、亲属、良贱的斗杀案件经常出现。这可能与当时的社会风气及党项人的彪悍性格有很大关系。囿于材料,尚无法明确比较西夏中后期斗杀案件的变化趋势,但前述为盗案件呈愈演愈烈趋势,且打斗杀伤的发生与其有一定关联,加之西夏晚期社会动荡,因此推测斗杀案件只会有增无减,严重地威胁社会治安。

(三)逃亡案件

逃亡案件事关国家政局与社会稳定,是历代政府重视的一大问题,周代已有搜捕逃人的“有亡荒阅”,秦、汉、唐、宋等朝皆出台捕亡法令,西夏亦不例外。检阅《天盛律令》可发现,与逃亡有直接关联的条文共有137条,占条文总数的9.4%⑤,此占比与斗杀案件极为接近,反映出此类案件的常见性。这对于人口数量少于辽、宋、金等国的西夏来说是一种巨大威胁。

西夏的逃亡案件可分为负罪而逃、避税而逃、负债而逃、离主而逃、避夫而逃、弃职而逃、叛国而逃等七类。负罪而逃的人很可能再次犯罪,避税、负债、离主的情况会对国家与社会造成经济损失,避夫而逃则会破坏家庭完整,弃职逃亡则损害国家事务运作,叛国而亡则滋养敌国。大量的人口逃亡甚至会引发群盗、聚众叛乱等严重问题。因此,西夏有“人者,国本、军马所系”[3]47的强烈认识。

西夏中后期逃亡案件呈现严重化趋势。在内忧外患的局势下,《亥年新法》记载“今时四方夷尘,动不动有叛逃”[8]89;面对妻女、使军频繁逃亡,西夏号召“头领监主为避免变化、以生逃心,自己生和睦亲近计谋,互相从亲近处谋”[8]89。梁松涛先生比较了《天盛律令》与《亥年新法》之间有关逃人的法规,指出西夏后期加大对逃人的法律监管力度、逃人范围扩大、加重隐逃人者的处罚、加大逃亡举告赏力度[9]。证明西夏晚期因社会动荡、逃亡案件加剧,官府从法律上加强整治力度。

(四)非法交易案件

非法交易是指买卖官方禁止交易的物品或人,具体可分为买卖敕禁品(包含偷盗物、官物等)、买卖亲属、买卖获罪妇女、买卖逃人等情况⑥。检阅《天盛律令》可发现与非法交易有直接关联的条文共有55条,占条文总数的3.8%⑦。此类案件的发生在一定程度上会助长其他案件的发展,如买卖盗窃品的发生使得为盗案件复杂化、严重化,买卖亲属及获罪妇女则可能助长人口逃亡。因此,防治非法交易成为了西夏的重点任务。

西夏中后期非法交易案件愈加严重。前述为盗案件呈愈演愈烈趋势,这必然加大买卖盗窃品的发生频率。《亥年新法》规定对于交易金额过大的可疑买卖,官府有义务进行抓捕审问,“多金买卖,(怀)疑(其)所长所重,心不识等,有则愿捕当(审)问”[10]。此于《天盛律令》所不载,证明西夏后期为遏制非法交易,官府加大了对各类贸易的盘查力度。此外,学者李语发现,与《天盛律令》相比,《亥年新法》加大了守更口者大意放过买卖敕禁品的处罚力度,且扩大了与此有关的处罚[11],说明西夏晚期边境上的买卖敕禁品等非法贸易越发猖獗。

(五)侵害妇女案件

侵害妇女案件具体表现为抢夺妇女、奸污妇女、殴打妇女等三种情况,其中以抢夺妇女和奸污妇女案件为主。检阅《天盛律令》发现,与侵害妇女案件有直接关联的条文共有46条,占条文总数的3.1%⑧。

西夏为保护妇女,在《天盛律令》、《法则》等法典中专设《夺妻门》、《威势藏妻门》以遏制、惩罚抢夺妇女的犯罪,而《唐律疏议》、《宋刑统》、《庆元条法事类》等唐宋法典中没有与此相似的内容,因此推测,西夏抢夺妇女的发生情况高于唐宋社会。诸多学者在研究中指出,西夏妇女在社会中有较高自由度,可从事各类事务,其劳动能力较强[12],这可能是抢夺妇女案件发生的主要原因。

梁松涛先生认为西夏晚期法典《法则》是在蒙夏战争下为节约行政成本,适应新的社会情况而颁布的[13]。而《天盛律令》中的《夺妻门》、《侵凌妻门》、《威势藏妻门》等内容仍然在《法则》中出现,说明侵害妇女案件在西夏晚期没有减退,仍需重点防治。

(六)其他案件

除上述五类主要治安案件外,西夏社会还存在谋逆、诈骗、纵火等案件,其中谋逆案件威胁官府统治与皇帝安危,影响最为恶劣,但《天盛律令》中有关这三种案件的条文均不及前五种案件,因此推测其案发频率很低。

二、西夏治安维护的主体

在处理治安问题中起到关键作用的当属治安维护的主体,其由官府主导的治安主体和民间组织的治安主体组成。西夏官府主导的主体包括各政区的行政机构、捕盗巡检体系、边境治安体系等,民间组织的主体则主要是家主、迁溜、坊老等⑨。前述西夏中后期治安问题总体上呈恶化趋势,这势必影响到治安维护主体的发展。

(一)官府主导的治安主体

夏之国境,方二万余里,在如此广大的地域中维护治安绝非易事,因此,西夏必须从中央到地方、从高层到基层来规划治理。在中央,负责全境治安最高决策的是中书和枢密,二府做宏观的统筹规划。在地方,起实际治安维护作用的则是管辖各政区的行政机构(以下称府司)。由于治安案件主要发生在基层,因此,各地府司便成为了治安维护的主干力量,统辖各类维安人员。《天盛律令》卷十《司序行文门》所列的西夏政区有三府、二州、十七监军司、五军、二郡、九县、三十五城堡寨,中兴府、南北五郡县、大都督府等构成了西夏的京畿,往外延伸的诸监军司、州、军、县、城、寨等构成了广阔的“边中”地区,在边境上尤以各城堡寨为控扼要地。各政区的府司负责接收治安案件的报案,调解判决民众纠纷,对犯罪者实施抓捕和审问,派遣人员巡逻。以西夏中兴府为例,“诸人有互相争讼陈告者,推问公事种种已出时,京师当告于中兴府”[5]338,“诸臣民隐匿、买卖逃人,为国本要事时,中兴府应接状推问”[14]。在京畿之外,“谋逆语本来已发生……在边上人已知觉……及在边中者,其所属经略使、监军司等,何就近处当速告知”[5]113-114,其他各地府司亦然,“因他人夺妻,已告有司,事后不许和解,依法判断”[5]300,“诸人殴打争斗相伤中,当告于司”[5]486。各府司官员甚至要对一些治安案件负直接责任,在家主遭遇盗贼时,城内城外所属大人、承旨等必须全力救助,否则徒一年[5]179,其判罚较重;监军司局分大小及刺史抓获卖敕禁品者时,不得随意释放,否则以枉法加罪处理[5]286。杨蕤先生指出,西夏属于“扁形”的政区结构,这使得官府的管理层次少而管理幅度大[15]178,因此,各府司在所辖地域内维护治安时,可以贴近各类治安问题,各行政官员能够亲自肩负治安职责。

西夏社会中的首要治安问题当属为盗案件,为此政府专门设置捕盗巡检。捕盗巡检巡辖于各府司政区,其选拔与派遣由中央最高决策机构负责,“边中监军司五州地诸府、军、郡、县等地方中所派捕盗巡检者,闰合门、神策当检时,臣僚、官吏、独诱类种种中,当按职门能任、人勇武强健及地方广狭、盗诈多少计量,管事者当依次转告,应告枢密遣之”[5]456-457。可知捕盗巡检的选拔有较高的起点,需要由闰合门、神策等内宫禁卫当值人员把关检核,在臣僚、官吏、独诱等职官中挑选,最后由枢密批准派遣。在捕盗巡检中设置有都巡检,管理各小巡检。都巡检、小巡检可称为大小巡检,又受巡检勾管节制。巡检勾管可由地方府司官员担任,“为巡检勾管者,京师界当派大都督府任职臣僚,边中者当派监军、同判、习判中之胜任职务者”[5]460。由此,地方捕盗巡检体系形成“巡检勾管—都巡检—小巡检”的管理模式。

西夏将抓捕盗贼的第一职责赋予捕盗巡检,规定府司其他局分人抓捕盗贼所得赏赐当比巡检减一等[5]459。此外,其他各类犯罪人员也需巡检抓捕。为预防及控制各类治安案件,大小巡检需在各处巡逻,巡检勾管在督促时也需在重要地带日夜巡逻。除巡逻、抓捕任务外,处理牲畜死亡、传唤催促被告人、扑救火灾等也是其需要负责的事项,因此捕盗巡检拥有较为广泛的治安职责。

巡检作为基层治安维护的中坚力量,遍布全国各地,拥有着庞大的数量。面对西夏中后期治安状况恶化的形势,至迟在乾祐年间设立了管理全国或地方巡检的部门——巡检司⑩。此后为应对各类治安案件的高发趋势,捕盗巡检的职权有所扩大、地位有所提升,《天盛律令》中记载了都巡检有拘囚职权[5]336,而《法则》记载都巡检可与州、军、郡、县、监军司等执法大人一样,对陈告案件审理判决[14]。《亥年新法》规定小巡检可与诸司一般,拥有拘囚、审问的职权,且配置检校为之辅佐[3]19-20。这是西夏官府为加强治安案件防治、提高案件处理效率,而采取的一种新措施。

西夏的边境治安体系有着较为严密而复杂的运作模式。在边境地区经常发生的治安问题有逃亡案件、非法交易案件及来自沿边的具有规模的群盗。此外,敌国军队的进攻也是一种巨大威胁。因此,边境上的治安维护与军事防御交织在一起,形成了抵御能力强、人员布置细密的管理体系。城、堡、寨是边境地区民政与军事的管理据点,内外驻扎有军队营垒,边境上的治安巡查人员——边地检人,即来自于这样的边防军队。军队首领定期派遣检主管、检人至规定地段巡逻。在此之上设置检队提点、夜禁主管管理指挥大小检人,形成“检队提点、夜禁主管—检主管(检头监)—检人”的管理模式。检队提点、夜禁主管来源“于下臣官员、闰合门、神策、内宿、军独诱等中堪任职者”[5]212,即宫廷禁卫人员。大小检人的巡逻预警工作极为严密,在规定地段上巡逻时限结束,要求新旧检人无缝对接,发现有逃亡人口及盗贼、敌军出现时,必须向两旁相接地段上的检人和身后所属堡寨营垒汇报,所属堡寨营垒接报后又需向相邻堡寨通告,以便多方出动军力抵御扼制。此外,大小检人的职责还有把守更口回拒外国人员过防线,使越界家主返回国境内,量力追击盗贼、检查过境人员、捕捉卖敕禁品者等。

边地检人只是边境治安体系中的一环,边检校、军溜、营垒主管、边管等人员也是维护边境治安的主要力量。边检校主要来源于“监军习判中堪任之人”[5]211,职位应比大小检人高,具有一定民政职责,因此,《天盛律令》中规定其对边境地区家主迁溜的安全负有责任[5]210。此外,在缉拿逃亡,对抗盗贼、敌军,遏制敕禁品等方面也负有主要责任。军溜则大致与检主管平级,治安职责与检人近似;营垒主管则负有抵御盗贼、敌军,追击逃亡等职责;边管则主要护卫家主。可见边境地区的治安维护有着参与人员的数量和种类多、防控力度大等特点,与边境治安形势的严峻相对应。

(二)民间组织的治安主体

治安维护要落实到最基层,就必须深入到民间组织当中,对民众肩负起保护职责。在西夏,最基本的民间组织单位是家主,其下辖各租户,管理妻子儿女以及各类依附人口。家主理所应当地承担起保护下辖人口的职责,成为西夏社会中最基础的治安维护主体。在面对为盗案件时可以看到,“家主中持拿盗窃者时,邻近家主当立即协助救护”[5]179,“诸人已为诈盗,载持畜物时,家主人有知握踪迹,则当报告,并协助掌握踪迹”[5]181。面对夺妻案件,“妻之丈夫追赶合力抢夺者及其引导者”[5]299,“诸人夺匿他人妻,住处主人不允匿,三个月期间当报”[5]300。面对逃亡案件,逃人“住于诸家主者,主人当捕告”[5]394。家主既是基层治安的维护者,也是治安案件中的受害者,本身属于民众的性质使得家主在治安维护中能发挥基础性作用,但在抵御能力方面相当有限。

随着西夏封建化进程的推进,各家主租户被纳入到了一种新的组织模式——农迁溜。《天盛律令》记载“……租户家主由管事者以就近结合,十户遣一小甲,五小甲遣一小监等胜任人,二小监遣一农迁溜,当于附近下臣、官吏、独诱、正军、辅主之胜任、空闲者中遣之”[5]514。学界内一般认为这种对民户的组织模式借鉴于北宋的保甲法。《宋会要辑稿》载,自熙宁三年起,“凡十家为一保,选主户有心力者一人为保长,五十家为一大保,选住户最有心力及物力最高者一人为大保长,十大保为一都保,选户主最有行止,心力材勇为众所伏,及物力最高者二人为副都保正”[16]8623。农迁溜与保甲法在民户编排方面颇为相似,只是最终统辖的民户数量有所不同。北宋推行保甲法的原因之一在于“觉察奸伪,止绝寇盗”[17]5298,“是要在各州县乡村中建立起严密的治安网”[18]221。朱熹坦言“保甲之法,什伍其民,使之守护里闾,觉察奸盗,诚古今不易之良法也”[19]921。西夏农迁溜可谓继承了这种功能,在基层治安维护中扮演起重要角色。家主遭遇盗窃者时,迁溜必须及时救助,否则徒六个月[5]179;在所属地域内发现有人盗杀牲畜,迁溜当捕捉[5]156;有逃人从乡里地界中通过时,迁溜当控制,否则徒一年[5]276;为防范火灾及其他治安问题,迁溜必须与都巡检日夜巡逻[20]。另外,传唤催促被告人、引导民户迁移、登记逃人信息等事务也属迁溜职责。可以说,迁溜在民间组织中具有专职维安人员的身份,使得基层治安维护在家主的基础上得到有效强化。

在西夏晚期,由于治安问题的严重化,迁溜的职权得到扩大,《法则》记载“所判凭诸事中,大小事务及晚间夜巡发生严重争执,被捕捉到时,所属迁溜当于第二日内判断了毕”[14],即迁溜可以对一些严重争执的案件进行审理判决,此属《天盛律令》中所无内容,说明地方府司的一些“凭判诸事”可由迁溜判决,这便强化了迁溜的治安职能,可加快治安问题的处理效率。

在迁溜之外,西夏晚期出现了一种新的基层治安维护人员——坊老○1。坊老一职不载于《天盛律令》,但在《法则》中多次出现,与迁溜一同维护治安。“有庶民放震地火箭者时,由职管府司及所属迁溜坊老捕捉。”[20]为防御火灾,“迁溜坊老等日夜行巡”[20]。同迁溜内发生火灾,若坊老知而不救,则受罪责[20]。“节亲主之家民无理恃仗时,地方坊老、迁溜急速当捕。”[14]“二庶人互相起口角、索债等由坊老决断。”[14]从以上条文可知,坊老同迁溜紧密配合,预防火灾,对纵火者、仗势欺人者实施抓捕,还有权对口角争执、债务纠纷等案件进行判决。因此,推断坊老的治安职能应该与西夏晚期的迁溜相近。设置坊老的原因之一,便是为了应对治安形势的恶化,以坊老、迁溜共同维护治安的方式加强防控力度,稳固基层统治。

西夏的官方治安维护主体和民间治安维护主体并非孤立不援,而是相互密切合作,形成了严密的治安网络。因此,能看到在发生各类案件时,民众可以向各方求助,“盗窃时被强力驱迫……报告来不及则当告近处有司巡检、迁溜、检校、边、管等处”[5]166,各方可联合抓捕。“庶民放地震火箭者时,由职管府司及所属迁溜坊老捕捉。”[20]以及联合巡逻,“府县都巡检等互相协作,都巡检、迁溜、坊老等日夜巡行”[20]。这种多方联合的治安网络成为了西夏在中后期维稳安民的重要基础。

治安维护者可保一方平安,但也可能有害于民,这是封建社会中的一大通病。“巡检人侵扰本地家主、食贿时,依枉法贪赃论。”[5]460“坊老中受贿枉法有诉讼者时,当告于府司。”[14]特别在诸治安维护者职权扩大的西夏晚期,此类现象可能愈发严重,反而危害到民众,因此,西夏民众也绝不会对这套管理完全信任。

三、西夏治安维护的特点

在比较视野下通过纵向比较可揭露西夏从中期至晚期治安维护的发展变化,通过横向比较可了解西夏与宋在治安维护中的不同之处。

在前述西夏常见治安问题中,可观察到西夏中后期治安状况总体呈恶化趋势,在此背景下西夏的治安维护从中期至晚期发生了变化。第一,西夏对于各类治安案件的法律条文趋于严密化,晚期的惩戒力度明显高于中期,这在为盗、逃亡、非法交易等案件中均有体现。第二,治安维护者的职权扩大,这在捕盗巡检和迁溜身上较为明显。都巡检在晚期获得地方案件的审判权力,“地边所属州、军、郡、县、监军司等所属执法大人中承旨、习判等除外,其后,遣都巡检地方内巡行时,有接状陈告司行职事者,则当接状,依所定律令行遣”[14]。小巡检在晚期获得拘囚的权力,“都巡检所辖小巡检检视者,催促真正盗窃干连人,逮捕、拘禁”[3]23,而在中期此权限还在都巡检手中。小巡检在晚期获得审问犯人的权力,因此,规定当审问致人死时“比诸司审问超过审杖死人罪,检校一等、小巡检二等依次第增加”[3]20。迁溜在晚期则获得“大小事务”及“严重争执”的判决权力[14]。第三,增设新的治安维护职位。坊老一职在较为完整且全面反映西夏全盛时期的法典《天盛律令》中不载,而在《法则》中显现出了重要的治安职能,是为应对西夏晚期治安恶化而设置,以填补管理空隙。

通过与宋代的治安维护比较,可发现西夏在巡检和迁溜方面有突出特点。宋代内地的官方治安维护施行县尉和巡检共同负责的“双轨制”,二者分城乡区域管理,“诸县尉惟主捕县城及草市内贼盗,乡村地分并责巡检管勾”[17]7536。西夏内地的治安维护主要倚靠捕盗巡检,此外鲜有与之并行的官方专职维安人员,且其他人员捕盗所得赏赐均比捕盗巡检低一等,因此,可将西夏中后期以捕盗巡检为中心的官方治安维护体系视为“单轨制”。在“单轨制”下,捕盗巡检的管理囊括城市与乡村的广大地区。宋代巡检每地有员额设置,即便在有调整的情况下也会规定人员数量,例如庆历四年(1044)“逐路留都巡检两员”[21]554、“逐州留巡检一员”[21]572。西夏的捕盗巡检则没有员额设置,依据“地方广狭、盗诈多少计量”而派遣,具有相当高的弹性,可据实情灵活设置。宋代巡检地位呈下降趋势,职权受到限制,至南宋时期“双轨制”逐渐消失,巡检系统不再与县尉独立并行,而是归入州县管理,因此,赵冬梅先生指出巡检已处于较低位次,成为州县长官的“下官”[22]。宋代巡检自宋初就被限制、剥夺司法审判权力,乾德五年(967)有诏“(巡检)捕得贼盗及犯盐曲人,并送本属论如律,毋得率意擅断”[17]189。对审问犯人也有严格要求,大中祥符九年(1016)有诏“巡检、使臣、县尉,自今获贼,如赃伏露验,事寔显白,而拒抗不即承引及隐蔽徒伴者,许量拷讯,数勿过二十”[17]2021-2022。而西夏晚期的小巡检常有审讯致人死亡的情况,都巡检更是拥有与地方官员一样的审判权力。综上,西夏巡检以“单轨制”的运作形式承担了西夏内地治安维护的主要职责;以无固定员额派遣的方式灵活应对各地的治安问题;在中后期的发展历程中职权扩大、地位升高,从职能单一的维安人员向兼领司法职权的综合职能转化,在地方管理中扮演起重要角色。

自熙宁变法以来宋代基层组织的治安维护基本依托于保甲法,这种民间组织的治安职能和西夏的农迁溜较为相似,但二者也有显著的不同。保甲内的保长、大保长、都保、副都保正等管理者皆选自民户,带有民间自治色彩。农迁溜的管理者则由官府从下臣、官吏、独诱、正军、辅主中派遣,其中官吏、独诱为捕盗巡检来源,下臣为检队提点、夜禁主管来源,正军、辅主属于专职军人,因此迁溜带有官治和军事化的色彩○12。保甲管理者可捕捉犯人,调解纠纷,但无审理词讼之权,因此规定“其余事不干己者,除依律许诸色人陈告外,皆不得论告”[16]8634。而迁溜可判决严重争执事件,说明其权限为保甲之不及。综上,农迁溜的设置与宋代保甲法实施以来的“皇权不下乡”不同,使得西夏官府的治理能直接深入到民间基层组织当中;通过派遣专职维安者及军户管理使得迁溜具有较强的武装抵御能力;在晚期获得判决权使得其维安效能强化。

四、结 语

西夏中期,社会中已经出现了为盗、斗杀、逃亡、非法交易、侵害妇女等五类常见治安问题。在此背景下西夏官方以各政区行政机构作为地方治安维护的中心;在内地主要倚靠捕盗巡检进行治安维护,形成了与宋代“双轨制”(县尉和巡检并行)不同的“单轨制”(巡检为主)治安维护体系;在边境地带为应对严峻的治安形势,形成了边地检人等多方配合的严密体系。在民间组织中家主是治安维护的最基本单位,通过众家主的组合又形成了农迁溜的治安维护模式。与宋代保甲法的民户自治不同,迁溜带有官治和军事化的色彩。至西夏晚期治安问题总体上呈恶化趋势,法律惩治随之严密化,治安维护者职权随之扩大化,在捕盗巡检中,都巡检获得与地方官吏相同的司法审判权力,小巡检获得拘囚、审问的权力,这与宋代巡检职权受限、地位下降有显著差异。迁溜在晚期则获得对严重争执事件的判决权力,权限亦大于宋代保甲。此外,晚期新增设坊老以填补治安管理空隙,其职权与迁溜相当。

西夏先后在辽、宋、金、蒙古等政权的夹缝中存在近200年,在安边抚内方面,其治安维护体系发挥了重大作用。在西夏中后期,通过扩大治安维护者职权的方式来强化治安维护效能,这是西夏治安史乃至中国治安史上的一大特色。

注释:

①朱绍侯《中国古代治安制度史》(河南大学出版社,1994年)第十章《宋、辽、夏、金的治安制度》,李华瑞《西夏巡检简论》(《中国史研究》,2006年第1期),李婷《西夏逃亡法研究》(南京师范大学硕士学位论文,2019年)第三章《对逃人的管理和缉捕》。

②关于西夏常见治安问题的选取与分类,依据有三,一是对民众、社会、官府产生危害性的案件,二是需由治安维护人员负责处置的案件,三是在《天盛律令》总条文中出现的频次高低。

③《天盛律令》共有律文1461条,189比1461约等于0.1294。有关盗的189条律文均是将“一”顶格书写的条文,且不含比附盗法的律文,每门所含为盗的条文数见附表。由于现今翻译的《天盛律令》存在不少佚失条文,因此能肯定完整的《天盛律令》中,为盗案件条文比例应该大于13%,以下各案件条文比例均如此。

④139比1461约等于0.0951。有关打斗杀伤的138条律文均是将“一”顶格书写的条文,详情见附表。

⑤137比1461约等于0.0937。有关逃亡的137条律文均是将“一”顶格书写的条文,详情见附表。

⑥关于非法交易物的分类,在“敕禁门”中出现的物品视为敕禁品,但在此门之外出现的禁止交易的物或人,尚不能分清是“律”所规定,还是“敕”所规定,故暂不纳入敕禁品中。

⑦55比1461约等于0.0376。有关非法交易的55条律文均是将“一”顶格书写的条文,详情见附表。

⑧46比1461约等于0.0314。有关侵害妇女的46条律文均是将“一”顶格书写的条文,详情见附表。

⑨关于西夏治安维护主体的分类,笔者在尊重西夏史料反映的情况下,参考了中国人民公安大学教授陈涌清先生的文章《中国古代基层乡村治安主体的演变》,《中国人民公安大学学报》(社会科学版),2009年第1期。在政府主导的治安主体中,捕盗巡检和边境治安维护具有明显的相对独立性,故作此分类。在民间组织的治安主体中,家主属于民众,并非专职维安人员,但是其通过法律承担防控常见治安案件的义务,故纳入其中。

⑩乾祐年间出现的《番汉合时掌中珠》中首先出现“巡检司”一词。但囿于资料,尚不能确定西夏巡检司是管理全国巡检的机构,还是在地方管理巡检的机构,而宋代巡检司一般是地方上管理巡检的机构。

⑪梁松涛先生在《黑水城出土西夏文〈法则〉卷九新译及其史料价值论述》(《西夏研究》,2014年第1期)中认为“坊”是西夏晚期的城市基层行政组织,坊老可能是城市基层管理者。但梁松涛《黑水城出土西夏文〈法则〉卷八考释》(《宋史研究论丛》,2013年第14期)中记载“城外颇多家主府内积聚运进柴樵、蒲草,起火时,毁坏严重。此后低洼开阔处有庶民放震地火箭者时,由职管府司及所属迁溜坊老捕捉”,因此,坊老也可能负责城外乡村地域的治安维护。

⑫宋代保甲也存在着民兵化的过程,但西夏迁溜组织一开始便委任专职军人管理,可谓军事化先行一步。

附 表

续表