新见俄藏西夏文《三才杂字》考

2021-11-30闫安朝

□闫安朝

《杂字》原为古代中原字书的一种,在已发现的西夏文资料中,同样发现一批后来被定名为《三才杂字》(亦称《杂字》)的字书。目前已经发现多种西夏文《三才杂字》残片,在已经出版的《俄藏黑水城文献》和《英藏黑水城文献》中都有刊布,此外,国内也收藏有部分西夏文《杂字》残片。关于这一点前人已有介绍,这里不再赘述。

对西夏文《三才杂字》的研究,目前已经产生了许多成果。戈尔巴乔娃、克恰诺夫的《西夏文写本和刊本》[1]48-52和西田龙雄的《西夏语“月月乐诗”的研究》两本著作中都对西夏文《三才杂字》作了定名,其中西田龙雄还推定了该书的目录[2]12-14。国内对西夏文《三才杂字》的研究,始于罗福成先生。其后于1995年,聂鸿音、史金波在《西夏文〈三才杂字〉考》一文中以保存相对完好的Инв.Νо.210号文献为基础,取其余几种残片的相应部分进行对校,对其异同作了对比说明,并考察了部分残页的前后顺序,从而得到了一个比较完整的《三才杂字》复原本[3]81-88。1997年,王静如、李范文在《西夏文〈杂字〉研究》中对西夏文《杂字》的来历与版本作了考察,并将它与汉文本《杂字》作了比较,总结出西夏文《杂字》的特点及其所反映出的一些问题,最后给出了西夏文《杂字》的图片和汉文翻译[4]68-86。随着《俄藏黑水城文献》和《英藏黑水城文献》的陆续出版,以及更多西夏文《杂字》残片的发现,在21世纪的前20年,对西夏文《杂字》的研究依然在进行。佟建荣《西夏文刊本〈三才杂字〉残页考》[5]166-175,高仁、王培培《西夏文〈杂字·汉姓〉译考》[6]37-43,段玉泉《新见英藏西夏文〈杂字〉考释》[7]101-107,吴雪梅、邵译萱《新见西夏文〈三才杂字〉残片考释》[8]60-68,等等,都从补缺、新版本的发现、对特定内容的研究和利用等不同角度对西夏文《三才杂字》作了考察,使西夏文《三才杂字》的研究更为深入。

近期,笔者见到10件(共15面)西夏文《三才杂字》残片的图片①,经考证后发现,其中一些页面与之前已经公布的西夏文《三才杂字》在版本上有所不同。除了对版本的分析以外,笔者还依据这些残片,在之前学者研究译释的基础之上,对西夏文《三才杂字》所缺的部分做了进一步的文字增补工作,希望在还原西夏文《三才杂字》的内容方面有所裨益。

一、新见俄藏西夏文《杂字》与乙种本的版本异同

新近见到的编号为Инв.Νо.82的俄藏西夏文《杂字》图片共有15页内容,这些图片每页页角处都用铅笔标有页码,这些是后来由俄方资料管理人员所编的页码,并不是用来标识内容的前后顺序的。这15页残片的前14页与《俄藏黑水城文献》[9]44-52中乙种本《三才杂字》(以下简称乙种本)在版式上非常接近,在内容上与乙种本是有对应关系的,且未超出乙种本的范围。因此本文主要将新见的编号为Инв.Νо.82的《三才杂字》与乙种本作对比。

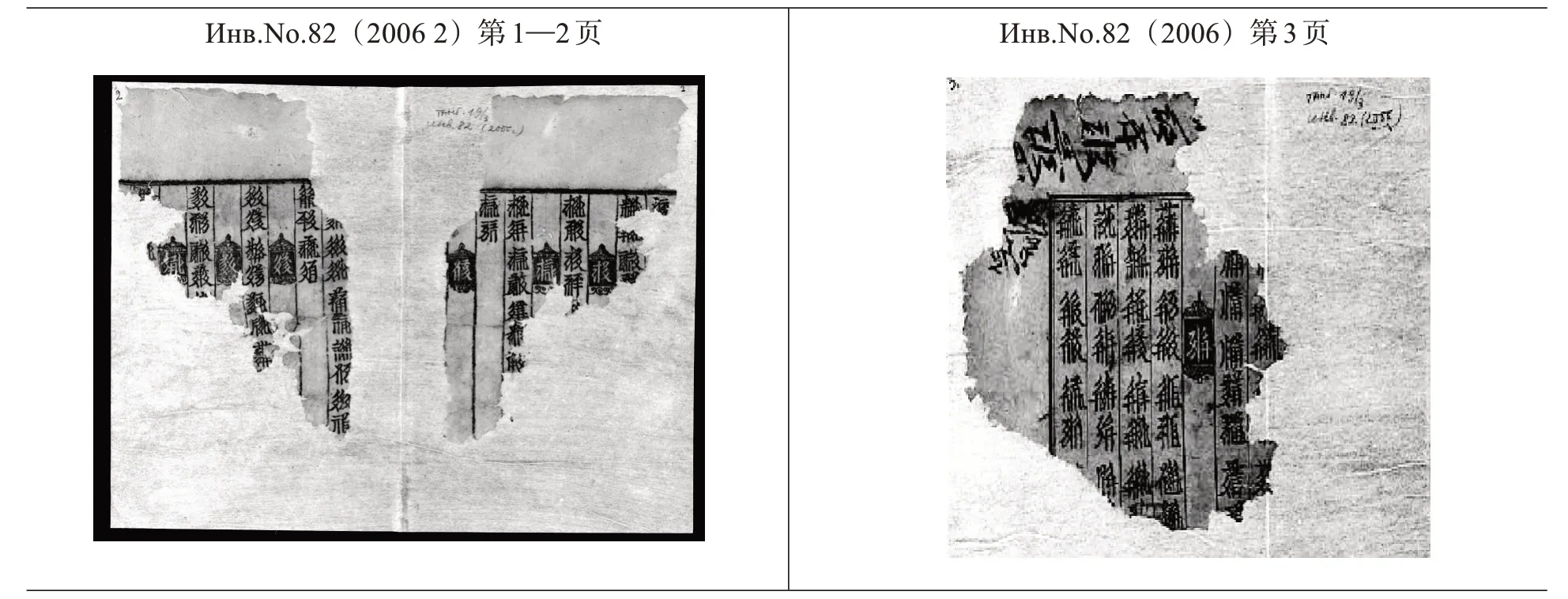

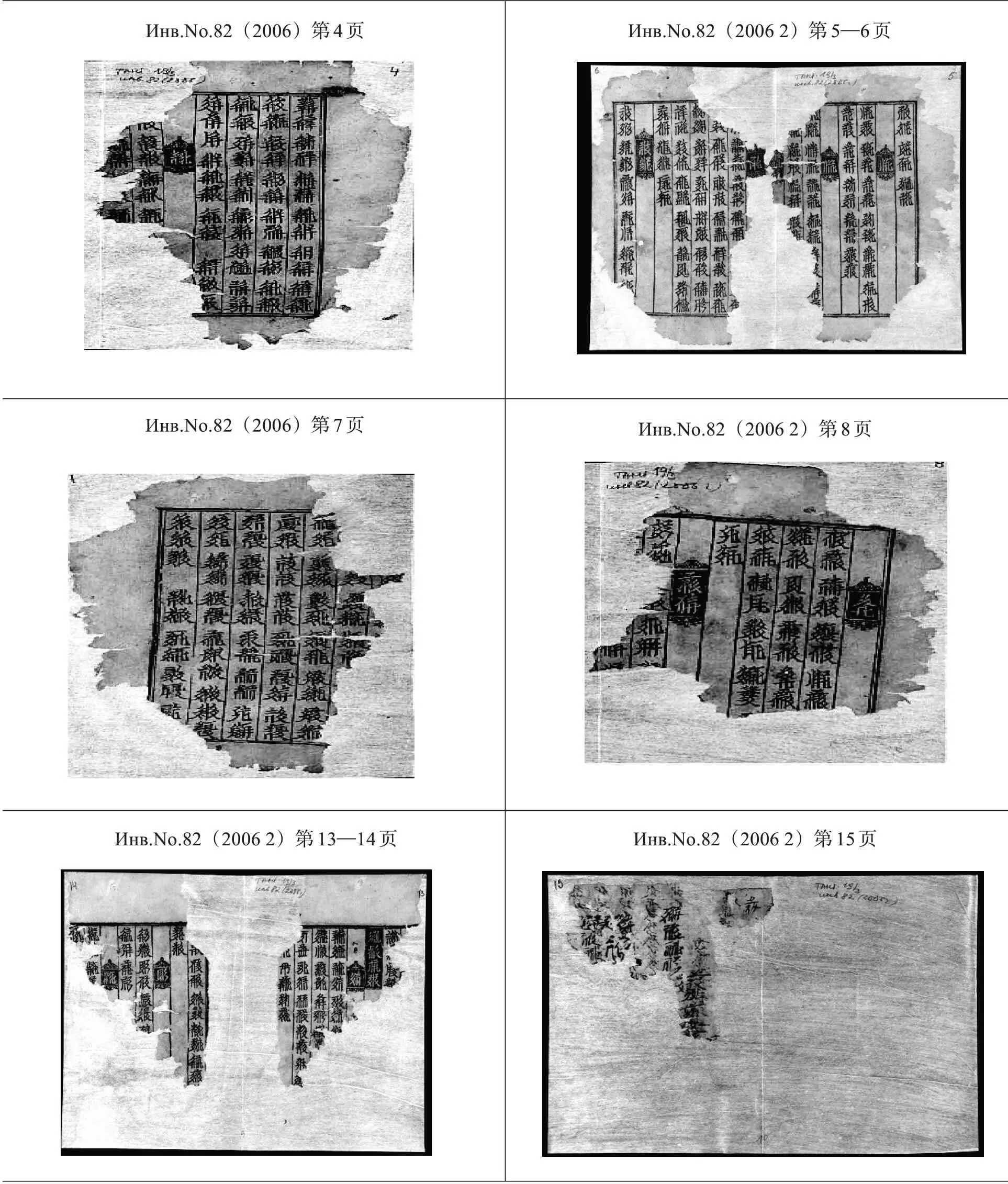

在这些页码中,第3、4、7、9、10、11、12页的编号为Инв.Νо.82(2006),第1、2、5、6、8、13、14、15页的编号为Инв.Νо.82(2006 2),这种编号上的差异应该是管理人员为了区分不同版本所做的的标记。这一点从各残片的左右两页的前后顺序的差异上就能明显地看出来:参照乙种本的内容顺序,我们不难发现,但凡编号为Инв.Νо.82(2006 2)的残片,该残片内容的前后顺序均为左半页内容在前,右半页内容在后,这与乙种本恰好相反,也不同于编号为Инв.Νо.82(2006)残片。据此可知,编号为Инв.Νо.82(2006 2)的第1、2、5、6、8、13、14、15页在版本上不同于乙种本,也不同于编号为Инв.Νо.82(2006)的第3、4、7、9、10、11、12页。因此,下文拟对编号为Инв.Νо.82(2006)的第3、4、7、9、10、11、12页与编号为Инв.Νо.82(2006 2)的第1、2、5、6、8、13、14、15页分别进行分析。

二、新见俄藏西夏文《杂字》Инв.Νо.82(2006)对乙种本的增补

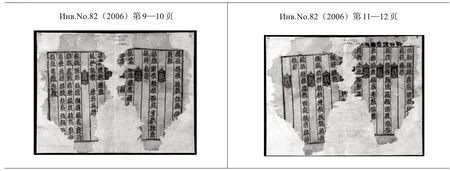

我们首先考察编号为Инв.Νо.82(2006)的第3、4、7、9、10、11、12页。从图片上看,这7页均为纸质,印本,蝴蝶装,四周双栏,外栏线粗于内栏线,面8行,有隔线,部类名称采用双框黑底阴刻,装饰有上覆莲叶、下托莲花的图案,在版本上未见与乙种本有明显差异。其中第9、10、11、12页更是与内容相对应的乙种本页面(分别为乙种本17-2的A面、17-2的B面、17-1的A面、17-1的B面)相重合,即使是缺损之处也都完全一致。因此有理由认为,第9、10、11、12页与相对应的乙种本页面属于同一页片,编号上之所以存在差异,可能是在分类整理文献时重复编号的缘故。②因此,真正需要考察的仅余第3、4、7页。

Инв.Νо.82第3页和第4页在内容上分别与乙种本(17-5)B面和乙种本Инв.Νо.210(17-6)A面在内容上相对应。但前者残损较严重,而乙种本对应页面则基本完整,因此无法对乙种本做出增补。

Инв.Νо.82第7页与乙种本(17-7)B面在内容上相对应。乙种本(17-7)B面有多处字迹难以辨识,其中第4行第5字、第5行第6字、第6行第6字、第7行第6字、第8行第6字可根据Инв.Νо.82第7页的相应文字分别确定为“翀”、“披”、“混”、“薐”“ ”(疑为“魔”的讹误)。

三、新见俄藏西夏文《杂字》Инв.Νо.82(2006 2)对乙种本的增补

编号为Инв.Νо.82(2006 2)的第1、2、5、6、8、13、14、15页在版本方面的情况则更为复杂。其中第1、2、5、6、8、13、14页为印本,而第15页则为写本。第1、2、5、6、8、13、14页均为纸质,印本,蝴蝶装,四周双栏,外栏线粗于内栏线,面8行,有隔线,部类名称采用双框黑底阴刻。除前文所述的每页的左右页面的顺序不同于乙种本,因此与乙种本属于不同版本外,这些页面本身也出自不同版本的《杂字》:Инв.Νо.82(2006 2)中的第1、2、13、14页的部类名称的装饰为上覆伞盖、下托祥云的图案,而第5、6、8页的部类名称的装饰为上覆莲叶、下托莲叶的图案。由此可知,这些页面本身也至少分属于两种不同的版本。

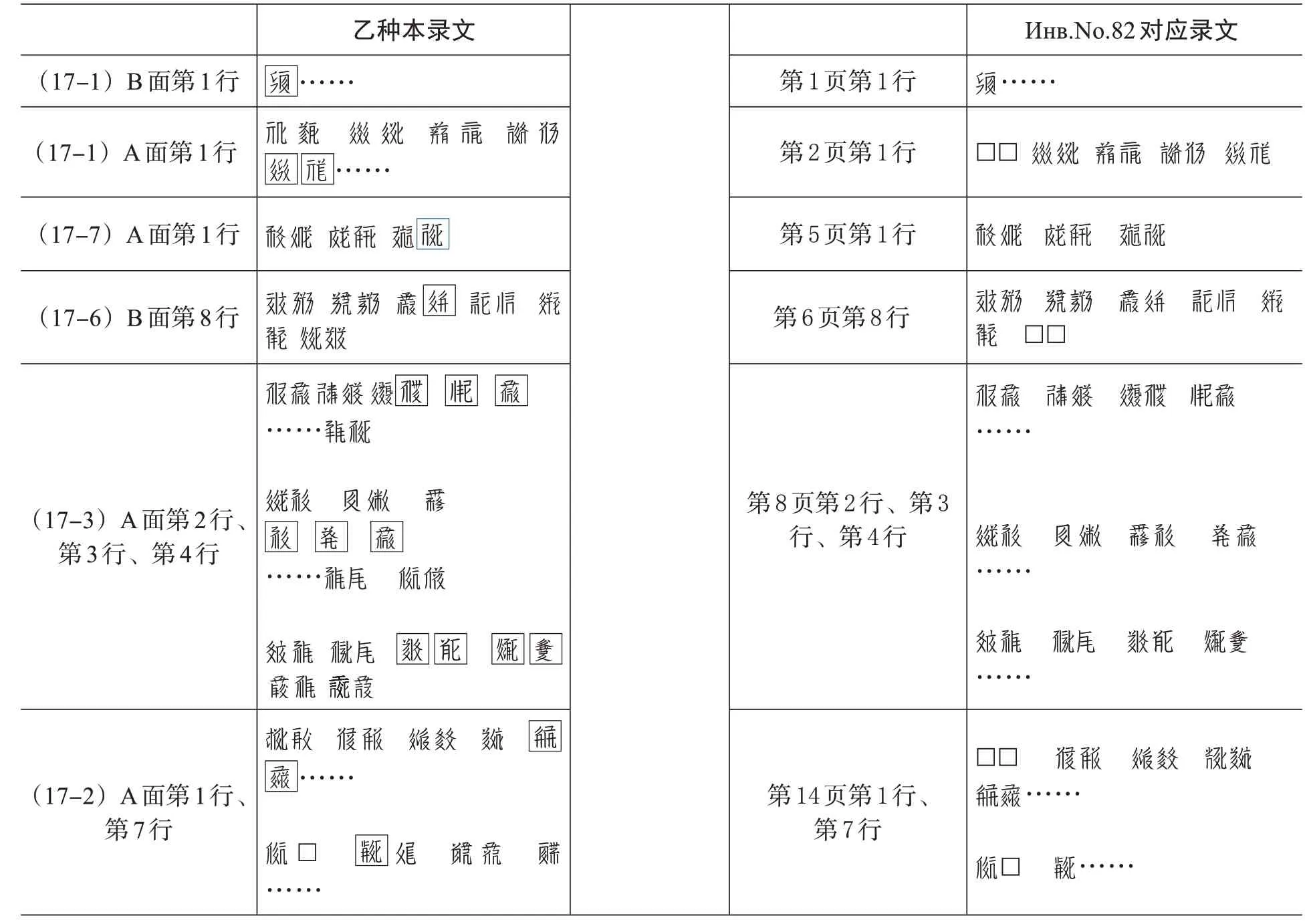

编号为Инв.Νо.82(2006 2)的第1、2、5、6、8、13、14页在内容上分别对应乙种本的(17-1)B面、(17-1)A面、(17-7)A面、(17-6)B面、(17-3)A面、(17-2)B面、(17-2)A面,且能对乙种本的多处页面的文字做出增补。为了表现得更为明晰,现列表加以说明(注:带方框的文字是根据新发现的编号为Инв.Νо.82的文本新增补的文字,□代表文本所缺文字,所缺字数不详的用省略号表示)。

新见文本对乙种本增补文字对照表

以上就是编号为Инв.Νо.82(2006 2)的第1、2、5、6、8、13、14页对乙种本的对应页面所能做出的文字增补的情况。

而Инв.Νо.82第15页的版本与该编号的前14页均不相同。该页表现出以下特点:明显为写本,而且在每两字组成的词与词之间没有明显的间距;页片残损严重,且存在墨迹洇染的情况;在页片的中央位置,有连续可辨的4个西夏字,依次为“穕”(亥、猪)、“父”(渡、过、越、超、逾、余、亢、济、脱)、“丑”(使、令、教)、“祤”(言、语、词),按一般规律而言,此处相连的4个字应为两组词语,但依上文的译释我们不难发现,此4个字意义相差甚远,有可能属于《杂字》不同的部类;在此4字之前,“蒾”字曾两次出现,而页面最左侧残存有3个字,按其字形推测应为前文已出现过的“穕”、“父”、“丑”3字,连续相同的字在同一页面重复出现,符合初学者习字的习惯,因此该页面有习字稿纸的可能性。

综上,新发现的西夏文《三才杂字》在版本上与《俄藏黑水城文献》中的乙种本《三才杂字》类似,在内容上基本未超出乙种本的范围,可以与乙种本进行对勘、纠正乙种本中的讹误、对乙种本进行补缺等,对在内容上复原西夏文《三才杂字》以及解决西夏文《三才杂字》的相关问题具有重要价值。

注释:

①本文图片源自宁夏大学西夏学研究院“俄藏西夏文《杂字》整理”项目,按图片上标示的页码进行归类,其中未公布图片有第1、2、3、4、5、6、7、8、13、14、15页。

②经此对比可确定,本文图片中的第9、10、11、12页为《俄藏黑水城文献》(史金波等《俄藏黑水城文献》第十册,上海古籍出版社,1999年,第45页)中已刊布的图片。

已刊布的图片

附录:新见俄藏西夏文《三才杂字》的图片

未刊布的图片

续表