巴西媒体涉华疫情报道分析

2021-11-29高静然李嘉恒

高静然 李嘉恒

【内容摘要】本文以巴西最大传媒集团Globo公司旗下新闻网站G1.globo作为观察巴西媒体涉华疫情报道的窗口,选取其2020年1月—2021年2月关于中国新冠肺炎疫情的报道文本,通过自建语料库,从议题分布、情感倾向、传播技巧等角度进行定量研究及批判性话语分析。根据数据分析,本文认为,G1.globo报道议题分布广泛,信源丰富,报道中国疫情相关事件相对客观,但有失偏颇的情况仍时有发生。本文的研究结果希望有助于相关部门思考,在今后的国内重大“硬新闻”事件初现时,如何先发制人,掌握话语主动权和舆论场的主场优势,冲抵和弱化西方媒体的负面影响。

【关 键 词】巴西媒体;新冠肺炎;海外舆情;G1.globo

2020年以来,中国新冠肺炎疫情受到国外媒体的关注。作为南美洲最大的国家,巴西在经济、政治、文化、能源等多个领域与中国保持紧密合作。巴西媒体如何报道中国新冠肺炎疫情?在巴西媒体的报道中,哪些议题最受关注?报道情感倾向如何?这些舆情问题深刻影响着中国的海外形象塑造。由于信源距离远等种种客观条件制约,人们通过自身从生活中接收到的消息十分有限。因此,绝大多数人只能通过大众媒介去了解身外世界,而传播媒介大多具有特定的倾向性,经其传播的消息有时并非绝对事实。本文基于框架理论,以巴西环球集团(Globo)旗下新闻网站G1.globo为例,对巴西媒体涉及中国新冠肺炎疫情的报道进行量化分析和批评话语分析,探索其传播技巧,挖掘巴西媒体报道中的“中国形象”。

一、理论工具

(一) 框架理论

戈夫曼提出,框架是指人们用来认识阐释外在客观世界的认知结构。人们对于现实生活经验的归纳、结构与阐释都依赖一定的框架。①在框架理论看来,大众媒介通过选择、强调和表达的原则对世界进行重塑。②恩特曼认为,如果受众对某事件或议题缺乏丰富的直接经验,那么他们对该事件的了解就极大程度地依赖于新闻媒体,依赖于新闻叙述的性质。③在媒介框架的指引下,受众对事物的理解受到认知框架的影响。针对本文研究对象——巴西媒体涉华疫情报道,考虑到报道阅读者主要为巴西当地居民,由于中巴两国地缘距离较远,文化差异较大,巴西当地居民作为相关报道读者对于该议题框架一般缺乏直接了解,而大众传媒在该议题层面对其“世界重塑”的影响力较大。

(二)传播技巧

传播技巧指的是在说服性传播活动中为有效地达到预期目的而采用的策略方法。比如,一篇文章是由主题、观点、材料、论证等要素构成的,在主题和观点一定的情况下,如何安排材料、进行论证、提示结论,就成了制约文章内容说服力的重要变量。④

1.“一面之词”与“两面之词”

第二次世界大战后期,霍夫兰等人曾以“德国投降后,美国是否将提早结束与日本的战争”为研究问题,对宣传与说服中常用的两种方法进行比较:一种是(在传播中)仅聚焦于他所支持的观点的内容(称为“一面之词”);另一种是(在传播中)还附带讨论与其所持观点相悖的观点内容(称为“两面之词”)。⑤

两种方法在新闻传播中实际运用时,可根据主题、材料内容和报道目的等因素灵活选择。一般来说,“一面之词”的运用可使得己方观点表达得清楚集中,但读者同时可能产生一定抵触心理。而“两面之词”則使论点显得客观可信,但同时也要注意在选取材料及呈现内容时把握好尺度,以免传播效果减弱甚至产生“反宣传”的效果。

2.“诉诸理性”与“诉诸感情”

在开展说服性传播活动之际,以什么方式“打动”对象也是影响传播效果的重要因素。人们通常有两种做法:一种是冷静地摆事实、讲道理,运用理性或逻辑的力量来达到说服的目的;另一种是主要通过营造某种气氛或使用感情色彩强烈的言辞来感染对方,以谋求特定的效果。前者称为“诉诸理性”,而后者称作“诉诸感情”。两种方法在运用时同样要根据实际情况选择使用。如在对科学领域内容报道传播时,“诉诸理性”显得更有说服力。而在紧急情况下需通过渲染气氛,调动大家情绪时,则往往会选择“诉诸感情”。

二、研究方法与数据采集

在新闻传播学研究中,内容分析法常常被用于就特定议题对文本进行的系统而客观的量化分析,加以归类并进行统计。美国传播学者伯纳德·贝雷尔森在研究内容分析时指出:“内容分析是一种对传播内容进行客观、系统和定量描述的研究方法。”①

内容分析一般分三步进行:预先分析、对具体材料分析和对分析结果的阐释。其中,需要强调,预分析时要先进行“浮动”阅读,预先对研究文本进行整体的接触,初步判断研究方向并形成假设的研究结论,之后再通过后续步骤对假设结论加以验证。确定研究文本后,则需建立相应的语料库。

环球集团是巴西最大的传媒公司,G1.globo为其官方新闻网站。作为线上新闻平台,G1.globo不仅便于浏览,受众广泛,而且内容丰富、权威,因此本研究选取G1.globo作为巴西媒体的代表。本文通过数据抓取软件,将关键词“China”分别与关键词“covid(冠状病毒病)”“pandemia(大流行)”“epidemia(疫情)”“coronavírus(冠状病毒)”分组搭配搜索,抓取G1.globo上2020年1月—2021年2月的相关报道,最终共得到444篇。

根据框架理论,在报道新闻事件时,媒体往往充当“守门人”的角色,在公众接收消息之前对其进行选择和加工,影响公众舆论。本文将从内容呈现层面,研究并分析G1.globo涉华新冠肺炎疫情报道。

三、议题分布

鉴于新冠肺炎疫情可从疫情起源、疫情影响、疫情本身情况、疫情防控等角度进行多维表达,本文将就相关报道的议题分布进行内容分析,进而判断媒体报道的重点议题及报道目的。本节首先将通过Voyant语料分析在线工具,对自建报道语料库中的高频词汇进行可视化云分析,较为直观地判断出研究报道的重点议题,之后列表定量分析各高频词的具体使用情况,最后图表结合,运用内容分析法并按照时间跨度对议题进行分类统计,以研究重点议题。

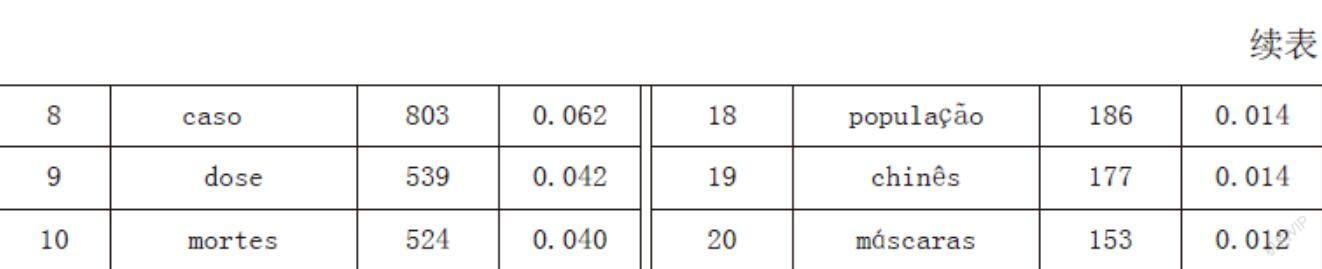

图1是基于本研究自建语料库所得G1.globo涉华疫情报道词云,能直观呈现热点议题。词语字号越大,说明使用频率越高。这些词汇具体使用频次和频率见表1。

除关键检索词“coronavírus(冠状病毒)”“China”“covid”外,其余高频词可在一定程度上体现研究报道的主要议题。其中“economia(经济)”“mundo(世界)”“saúde(健康)”“pandemia(大流行)”等词体现疫情对世界卫生健康领域及世界经济层面的或直接或间接的巨大影响;“caso(病例)”“mortes(死亡)”则反映了疫情本身包括疑似、确诊、死亡、治愈病例数在内的相关数据;“central(中心的)”“Wuhan”则让人想到疫情起源相关的议题;而“teste(检测)”“vacina(疫苗)”“máscaras(口罩)”等词则呈现了关于疫情防控的相关举措。因此,表中高频词呈现的分类方向可作为进一步研究时间维度下G1.globo涉华疫情报道的重点议题,特将以上主要议题分类定义并加以统计(见表2)。

如表2所示,G1.globo涉华疫情报道中,关于新冠疫情影响方面的报道数量最多,为147篇,占研究报道总数的33.1%;关于疫情本身的报道数量紧随其后,为138篇,占研究报道总数的31.1%;关于疫情防控及其他类的报道数量分别为85篇和54篇,占研究样本数量的19.1%和12.2%;与疫情起源相关的报道数量最少,为20篇,占研究样本总量的4.5%。由此可以认为,在根据高频词判断的主要议题中,中国新冠肺炎疫情相关影响及疫情本身情况更是其中的重要议题。

2020年1月至2月,武汉暴发新冠肺炎疫情,在中国境内传播,中国疾控中心为此启动突发公共卫生事件一级应急响应。如图2所示,G1.globo各议题分类项下涉华疫情报道数量迅速攀升,并于2月达到整个研究期间报道数量峰值。由于疫情来势迅猛,世界各国对致病病毒此前缺少研究,G1.globo关于中国疫情实况以及对民众影响的描述性报道比例较高。随后,2020年2月25日,巴西境内出现首例新冠病毒检测阳性病例,此后直到6月,G1.globo大体上将视角投向巴西国内,对中国疫情相关报道数量骤降。2020年6月,由于北京出现疫情反复,G1.globo关于中国疫情起源及疫情影响的讨论增多。此后随着中国境内疫情得到控制,各议题项下报道数量稳中有降。根据框架理论,G1.globo在报道中国疫情情况时总体上按照较为客观的事物发展逻辑报道。

四、情感傾向

塔奇曼认为,新闻不是自然界的产物,而是媒体对社会现实的重构。这也是媒介组织与社会文化之间的妥协,其受新闻工作者的思想偏见、认知结构、社会文化规范和新闻工作常规做法的影响。①新闻报道作为一项具有创造性的工作,一定程度上也有机地反映了可新闻传播的社会生活。在媒体框架下,新闻报道活动总是掺杂着个体的情感,并被赋予一定的动机和目的。事实上,媒体在加工和处理新闻时并无定法可循。从新闻消息的选择到报道的方式,编辑都会根据外部条件和现实需求来选择或编辑报道。也正因为如此,新闻没有绝对的客观性,其中或多或少会掺杂一些个人感情。

关于情感倾向方面正面、中性和负面报道的界定,本文在研究时采取以单个报道为单位进行个人编码的形式,结合报道高频词、报道主题和文本分析,在编码前由笔者和研究助理两人协定正面、中性和负面报道的定义。正面报道包括但不限于对中国国内抗疫成效的肯定、中国在国际上支持他国抗疫的担当作为等正面内容。报道本身对中国含有恶意批判色彩的,归入负面报道的范畴。而在报道中没有明显感情色彩和评论的或直接引用其他媒体评论的,则判断新闻报道采取中立的态度来呈现事件。经两人交叉检验编码信度,最终得出结果为正面报道0篇,负面报道19篇,中性报道425篇。需要说明的是,由于本文研究对象是有关中国的新闻报道,为了便于研究,不偏离研究的主要问题,此处的情感倾向仅以对中国形象的塑造为标准进行分类。

从以上数据来看,G1.globo涉华疫情报道以中性为主,辅以少数负面报道,而相关正面报道数量为0。总体来说,G1.globo在报道疫情下的中国时总体立场较为中立客观,但有时仍流露出负面感情色彩。

经统计,G1.globo相关负面报道中,涉及疫情影响议题2篇,疫情防控议题1篇,疫情本身议题2篇,疫情起源议题4篇,其他议题10篇。其他议题主要为质疑中国政府应对疫情的信息透明和公开。根据各议题相关报道比例可初步判断,G1.globo在报道涉华疫情问题时,倾向于在疫情本身情况及疫情起源方面夹带负面感情色彩。而其他类报道中则往往通过第三方对中国抗疫态度及行动的质疑来表达其负面感情。

五、传播技巧

“一面之词和两面之词”“诉诸感情和诉诸理性”等传播技巧的运用,不仅是对信息的美化或包装,还有助于避免沟通障碍,从而有助于传播者巧妙、灵活地将信息传递给受众,使得传播的信息能更好地被理解、接受和认可。

(一)信源选择

根据施拉姆的大众传播模式内容,作为传播者的大众传媒与一定的信源相连接,又通过大量复制的讯息与作为传播对象的受众相联系。①由此可知,讯息的传播过程始于信源。在大众传播这一过程中,只有当信源对媒介组织发出讯息后,后者才能对输入的讯息进行符号接收解读、解释意义和再符号化并传播的功能。信源对提高新闻消息可信度和权威性有着重要影响。同时,在这一过程中,大众传媒也可对信源输入的讯息进行选择,在自己的媒体框架下选取需进行下一步加工的讯息。信源可分为实名信源和匿名信源,以及直接信源和间接信源。为更清晰地呈现事件自身与信源的关系,本文对G1.globo涉华疫情报道的信源分类见表4。值得注意的是,所研究的每条新闻报道中都可能有超过一种信源。

根据统计数据,G1.globo的444篇报道中,有440个信息来源。从信源性质来看,其中214个为官方信源,占总数的比例最大。这是因为报道的主题与全球性大流行传染病有关,被归为硬新闻。在官方信源中,G1.globo引用中国官方信源的比例最大,侧面可说明中国官方披露疫情相关信息较为透明且及时。而从信源所属地来看,G1.globo报道中引用他国信源161个,中国信源146个,巴西信源133个,其中他国信源主要为第三国官方政府机构,以及权威媒体如路透社、BBC等。G1.globo引用他国信源比例大于事件所在国及本国,一定程度上说明G1.globo对中国国内信源信任度不足,同时巴西当地媒体由于历史原因、地缘文化等因素受西方意识形态影响较大,在进行重大事件报道时仍偏好援引第三国尤其是欧美国家的官方及媒体信息。

(二)“一面之词”和“两面之词”

在对G1.globo涉华疫情报道进行话语分析时,可以看到,“一面之词”和“两面之词”都被运用于相关报道中,但“两面之词”的运用更为广泛。尤其是在报道疫情起源及疫情防控项下报道时,“两面之词”运用更为集中,文本中不仅出现媒体自身框架下对事件的观点,同时还引用中国国内信源,列出与G1.globo自身观点相悖的信息。

G1.globo发布于2020年10月12日名为《冠状病毒:中国为何要对900万青岛市民进行核酸检测?》(Coronavírus: por que a China quer testar toda a popula??o de cidade de 9 milh?es de habitantes para Covid-19)的报道,其中提到,中国表示,今年年初,武汉有1100万人在10天内接受了检测。但BBC专门负责检查假新闻的部门 “现实检查”(Reality Check)的计算结果显示,这个数字接近900万——虽然如此,但数目还是十分可观。①此外,发布于2021年2月1日的名为《世卫组织考察作为首个新冠肺炎疫情暴发中心的中国武汉市场》(OMS visita mercado de Wuhan na China, primeiro foco da pandemia de Covid-19)的关于新冠肺炎疫情起源的报道,其中提到,“尽管中国当局起初认定华南市场出售的野生动物可能是疫情的源头,进而针对海外动物贸易采取行动。但此后官方媒体又认为,该病毒很可能是在其他地方产生之后传入武汉的。实际上,关于病毒起源何处,科学上并无定论。主要是因为在2019年12月报道该病毒时,已经具有很强的传染性。而病毒如要变异到高度传染的地步,需要很长的时间。但是,中国当局没有提供证据证明病毒可能从国外传入”。② 通过话语分析可得出,第一篇报道先是引用中国官方消息,报道中国检测效率之高。尽管随后紧接着通过BBC视角来反驳前述消息的真实性,但G1.globo最后还是给出了倾向性的话语——“十分可观”,表明其自身框架下的观点为肯定中国进行核酸检测的效率。而第二篇报道则表示,尽管没有证据证明病毒产生于中国国内,中国也无法提供证据证明病毒产生于国外。可以看出媒体自身对中国的“病毒传入论”持怀疑甚至否定态度。

综合上述分析,G1.globo在涉华疫情报道中的媒体框架并非对中国形象绝对肯定或是否定,而是借助“两面之词”的传播技巧,对消息进行加工传播。尤其是在对疫情起源、疫情防控这两项较具争议性的议题进行报道时,“两面之词”列出对立双方观点,更能给读者以“公平感”,消除读者的心理反感,提升传播效果。

(三)诉诸感情和诉诸理性

由于本文研究对象为G1.globo在2020年1月至2021年2月间关于中国疫情的报道,时间跨度较大,文本数量较多。为方便研究,同时减少随机抽样法导致的“周期性偏差”,本小节对研究对象采取“构造周”抽样法①,在一年时间内抽取一周的时间段,得到研究对象7篇。经过分析可得出,G1.globo在对涉华疫情进行报道时总体上以“诉诸理性”为主。研究对象中,有6篇报道“诉诸理性”,以列数据或摆事实的方式描述中国出现的疫情现状、抗疫政策及具体举措和疫情给双边关系及贸易带来的影响。而1篇“诉诸感情”的报道为疫情影响议题项下的报道,其中大篇幅描述巴西总统博索纳罗之子爱德华肆意指责中国政府,遭到中方反对后向中国道歉这一事件,不乏“精神病毒(vírus mental)”等情感化表述,且在中国驻巴西大使杨万明对爱德华过激言论表示反对后,该报道仍铺垫背景“中国武汉为新冠病毒传播的中心”,虽在话语上未出现情感强烈的形容词,但报道的行文顺序在此处并非按照理性论证的逻辑,亦为“诉诸感性”的体现。

六、反思与建议

作为南美洲最大的国家,巴西的新闻事业历史悠久,也是南美新闻事业中的翘楚。20世纪80年代以后,随着军人政治的结束,巴西新闻业在市场经济的背景下得到平稳发展。但由于殖民历史及地缘文化等,巴西媒体运作模式及框架受西方影响很深。尽管近年来世界格局多极化下,中巴两国外交、经贸联系日趋紧密,以G1.globo为代表的巴西当地媒体在报道中国相关事件时亦日趋客观,但报道有失偏颇的情况仍会出现。

本文对G1.globo 2020年1月至2021年2月期间的涉华疫情报道进行统计分析。议题分布方面,在根据高频词对报道进行主要议题分类后,发现中国新冠肺炎疫情相关影响及疫情本身情况是其中的重要议题;新冠肺炎疫情在中国初现时期,G1.globo各议题項下报道数量快速增长,此后巴西国内出现疫情,由于G1.globo将其报道重点移向其国内,总体上按照较为客观的正常事物发展逻辑报道。情感倾向方面,关于中国疫情的报道中,G1.globo相关报道以中性为主,辅以少数负面报道,而相关正面报道数量为0。负面报道中,疫情本身情况及疫情起源议题所占比例较高。而其他类报道中则往往通过第三方对中国抗疫态度及行动的质疑来表达该媒体负面倾向。传播技巧方面,从信源性质来看,G1.globo在报道中国疫情时引用官方信源比例较高;从信源属地来看,则是他国信源比例较高。同时,G1.globo在进行涉华疫情报道时,其媒体框架并非对中国形象绝对肯定或是否定,而是借助“两面之词”的传播技巧,以较为中立的“诉诸理性”的视角对消息进行加工传播。

长期以来,西方媒体在巴西占据话语优势,巴西民众对西方文化和思维方式也更熟悉、更习惯。但是,用西方思维方式在巴西开展国际传播并非中国媒体所长。新冠肺炎疫情暴发伊始,西方炮制的“中国责任论”“中国赔偿论”等泛政治化议题迅速在巴西媒体中产生较大影响,而中国媒体难以反转这一影响。因此,在今后的国内重大“硬新闻”事件初现时,中国政府宣传部门和主流媒体应先发制人,掌握话语主动权和舆论场的主场优势,加强信息透明度及宣传力度,同时站在国外受众的视角,以更为清晰且易于理解的方式提高在广大发展中国家的舆论影响力,冲抵和弱化西方媒体的负面影响。

(责任编辑:林斯娴)