《中国日报》头版插画国际传播策略研究

2021-11-29温竹馨李旻

温竹馨 李旻

【内容摘要】 作为中国国际传播的重要窗口,《中国日报》一直致力于探索“讲好中国故事”的有效方法,头版插画正是该报在传播实践中孕育出的重要成果。自创办以来,《中国日报》头版插画颠覆了大众对于传统纸媒的固有印象,丰富了文字媒介国际传播的形式。本文以近年来《中国日报》头版插画作品为例,阐述《中国日报》头版插画的诞生、发展,以及用头版插画辅助文字报道的形式进行国际传播的优势,并就如何做好插画创作、更好地服务于国际传播工作提出相关建议。

【关 键 词】《中国日报》;头版插画;国际传播;讲好中国故事

近年来,国家高度重视国际传播工作。作为中国了解世界、世界了解中国的重要窗口,《中国日报》海外版不断创新传统媒体的视觉呈现方式、丰富读者阅读体验,头版插画就是这一探索实践的重要成果。头版插画在国际传播中具有文字不可替代的优势,逐渐成为《中国日报》海外版最具辨识度的品牌,也推动了《中国日报》国际传播方式的多元化、创意化,成为辅助文字报道、讲好中国故事的有效载体。同时,在新媒体时代,插画这一表达形式也极大地突破了传统文字报道的“硬传播”模式,将真实的新闻信息与情感体验通过更加直观易懂、更具审美价值的“软性包装”呈现给读者,富有中国美学韵味的图画对中国理念加以“軟传播”,吸引更多海外读者了解“中国故事”,赢得其信任和共鸣。

在当今国际话语权争夺日趋激烈的背景下,如何在“发声方式”上有所创新显得至关重要。为此,国际传播工作要拓宽视野,持续探索以潜移默化的方式影响受众的“软传播”,推动头版插画成为国际话语权争夺实战中的重要载体。

一、《中国日报》头版插画的诞生与发展

一直以来,插画在国际传播中的功能始终没有得到有效挖掘,而仅仅作为无足轻重的“装饰”配合文字输出。《中国日报》头版插画的“异军突起”打破了纸媒版面设置的僵化局面。

(一)从“一鸣惊人”到风靡海外

2010年12月,《中国日报欧洲版》正式创刊,每期均采用大幅插画作为主体视觉元素,结合新闻标题及导读形成图文并茂的版面效果。这种在报纸头版为新闻插画提供大幅版面空间的做法并不多见。《中国日报欧洲版》的创新为报纸封面增色不少,收获了海内外读者及插画界的广泛关注与一致好评。此后,借助《中国日报欧洲版》插画的热度与名气,中国日报社趁热打铁,2012年推出了《中国日报非洲版》,报纸头版延续了欧洲版的西式插图风格,进一步拓展了《中国日报》海外版插画的影响力,成为走向国际的重要突破口。

(二)从本地化表达到中国元素呈现

经过一段时间的发展,2017年《中国日报》插画版面进入转型期。创作者不再满足于单一的西化风格插图,开始将中国元素融入设计和布局中。2019年1月,《中国日报国际周刊》创刊,开创了全新风格的头版插画形式,插画创作更加立足时代背景、反映当今中国现状。在表现手法上,头版插画积极借鉴工笔画的线描手法,通过创新应用中国美学元素,将传统绘画的精华与现代大众的时尚审美相结合,做到不摹古却饱含东方韵味,不媚洋又焕发时代精神。头版插画内容包罗万象,覆盖人物、风景、静物等各领域,并致力于艺术化地呈现一幅图景,渲染一种氛围和感情,这种美感很强的插图更容易被大众接受和欣赏,特别受海外读者欢迎,也让“中国声音”的传达更加亲切、更加赏心悦目。

(三)从传统版面向多元渠道拓展

头版插画自推出以来,中国日报社抓住时机有效整合地方外宣资源,向多元渠道进行拓展。首先,头版插画为地方政府“走出去”创造了新的平台。近年来,报社先后与无锡新吴区、张家港市、苏州高新区合作,推出了具有地方特色的外宣画册。其次,开发插画文创产品,激活与社会受众的互动。文创产品不仅具有使用价值,而且具有体现大众审美和文化传承的重要作用。2019年,报社创造性地将具有艺术美感的新闻插图产品应用在文创领域,有效拓展了新闻产品的社会化及受众面,为文化传播提供了更多形式和载体。此外,中国日报社借助新媒体“立体传播矩阵”,扩大插画影响力。《中国日报》推特官方平台“视觉中国”(Visual China)定期发布《中国日报国际周刊》头版插画作品,微博以头版插图作为内容创设“贵报真美”栏目,“学习强国”APP上连载《中国日报国际周刊》插画。新媒体技术增强了头版插画的传播力和影响力,真正做到了系统和高效地向海外播撒中国的新理念、新思想、新战略,在国际舆论斗争中及时发出中国声音,改善舆论环境。

二、头版插画的国际传播优势

(一)头版插画是讲述中国故事的有效载体

从读文时代、读图时代到视频时代,虽然国际传播载体在社会经济与科学技术的推动下不断更新升级,但大多还是属于新闻类的“硬传播”。传播心理学认为,个体大多不希望轻易被目的性很强的内容所说服,西方民众更是对具有宣传意味的内容有抵触。《中国日报国际周刊》将真实的新闻信息通过更直观易懂、更具审美价值的插图形式呈现给读者,用视觉形式打破传播者与受众之间的隔阂,并赢得了海外受众的信任和共鸣。国际版插画对“软传播”方式进行积极探索,成为讲述中国故事的有效载体。

(二)头版插画是开展跨文化传播的重要途径

全球化语境下,新闻报道成为跨文化传播的重要方式之一。当前,与西方相比,中国在国际话语体系中仍较为弱势,如何充分运用好新闻报道,在跨文化传播中建立文化认同、获得情感共鸣,值得思考。美国知名记者李普曼曾在《公众舆论》中提到,“图画一直是最有保证的传递思维的方式,其次是唤起记忆的文字。”①《中国日报国际周刊》插画就是传统媒介通过视觉符号进行跨文化传播的积极探索,通过视觉符号,充分发挥其在信息传递中不受民族、语言和文化制约的特质,让富有中国美学韵味的插图成为传达中国声音、推动中国文化走向世界、实现文化移情的重要途径。

(三)头版插画是打造品牌辨识度的重要抓手

在国际话语权争夺日趋激烈的背景下,品牌辨识度和认同感已经成为媒体争夺的重要场域,它关系到能否吸引大众的注意力、提高受关注度,进而关系到媒体平台的兴衰成败。《中国日报》头版插画一方面通过极具美感的视觉形象来诠释新闻报道主题,打破了插画作为文字点缀的尴尬处境;另一方面结合新闻标题和导读形成图文并茂的版面效果,提升了报纸整体的视觉趣味,赋予了报纸较强的辨识度。从新闻史上看,整版刊登新闻插画的做法在传统报业中较为罕见,而《中国日报》别开生面打造自己的品牌,开拓出一片极具潜力的新天地。

三、头版插画推动国际传播的基本路径

(一)插画助推新闻内容传播

随着新媒体信息传播技术的发展,视觉图像已经成为现代传播中一种最直接的传播方式和途径,一种有效的价值传递工具和文化力量。这种图像性的表达并不是要取代语言媒介,而是服务于文字,使媒介语言的呈现更加多样化、高效化。在实现信息传播的同时,插画同样是一种艺术形态,可以全方位提升新闻产品的整体形象,用美来撩拨心弦、触动灵魂,从情感接受和思想认知两个层面实现与受众(读者)的“共振”,引发其认同和共情。

2020年,新冠肺炎疫情在世界范围内暴发。中国日报社的美术工作者始终奋战在疫情报道的第一线,将真实准确的新闻信息通过直观易读的插图呈现给读者,运用视觉元素强化新闻内容的传播。2020年4月10日,《中国日报国际周刊》策划推出了“中日韩三国携手抗疫”的新闻头版内容,并刊载了名为《守护》的头版主题插画。对于构建全球抗疫人类命运共同体这一宏大主题,新闻编辑希望更好地传达出“病毒是人类共同的敌人”这一理念,呼吁“国际社会携手抗疫”。插画《守护》聚焦疫情下的个体,画面中心分别是一位身着和服、编盘发髻的日本少女,一位身着中式对襟衣衫的中国女性,以及一位身着传统服装的韩国少年,三国医护人员共同奋战在抗疫第一线。插画通过生动的人物形象及氛围烘托,传达出人类社会对于共同战胜病毒的期盼。

2020年6月,中国抗击疫情取得阶段性成果,国内疫情总体获得控制后,《中国日报国际周刊》创作了题为《胡同深处 岁月静好》的插画。画面展现了北京胡同里老百姓的日常生活,通过描绘老年人品茶遛鸟、年轻人上网学习及儿童玩耍嬉戏的胡同文化,生动反映出中国新冠感染风险降低之后,百姓恢复正常生活的新闻主题,达到一图胜千言的效果。

(二)插画创作注重理性与感性的平衡

新闻讲求用事实和数据说话,而插画则是一门注重形式美感和表达主观情感的绘画艺术。因此,如何平衡插画的新闻内容与艺术效果,让插画创作既不拘泥于文本,又能对新闻主题起到画龙点睛的作用至关重要。好的插画创作离不开创作者过硬的新闻素养与专业本领,而美术编辑与新闻编辑的沟通合作也非常重要。《中国日报》头版插画创立初期,美术编辑与新闻编辑在新闻主题的视觉化呈现上一旦出现分歧,新闻编辑往往根据新闻内容限制画面元素,而美术编辑更多地考虑画面的创作及视觉美感。因此,插画创作上,美术编辑的创作空间很大程度上受限于新闻编辑的思路。经过长期的磨合,《中国日报》的新闻编辑与美术编辑配合渐趋顺畅,创作出不少新闻事实与插画艺术兼备的佳作。

《中国日报欧洲版》曾策划“加快生物燃料推广”的新闻头版内容,插画并没有拘泥于“生物燃料”,而是描绘了一幅伴随生物燃料推广使用,地球环境回归绿水青山的美好图景。插画以绿色的植被、清澈的河水、嬉戲的天鹅以及远处发电的风车为主体,构成一幅诗意美好的景象;在插画的左上角,创作者却留了一席空间,画上了黑烟滚滚的巨大烟囱,绿色清新的自然与浓浓黑烟形成了强烈的反差,给读者带来巨大的视觉冲击和震撼——绿色燃料推广与环境保护的重要性不言而喻。

《中国日报国际周刊》策划的“上海经济发展”也是兼具新闻事实与插画艺术的佳作。插画并没有将视角对准上海的高楼大厦,而是以一位身着旗袍,手撑油纸伞,倚靠在上海传统建筑石库门前精致而娇媚的女性为主体,符合多数海外读者对上海摩登都市文化的印象,更容易拉近读者与作品的距离。细细观察,画面细节别有洞天,这位女性的旗袍图案画有东方明珠塔、世贸大厦、环球金融中心,而石库门的门柱上点缀着银行卡、互联网、通信设备等元素,让读者在欣赏画面之美的同时,深刻意识到今天的上海已经不是“十里洋场”的上海,而是腾飞的上海,是中国的经济、金融、贸易和航运中心。

(三)插画外宣实现跨文化传播

在国际传播中如何做好本土化与国际化的平衡是一大挑战。《中国日报》的受众群体主要是海外读者,中西方审美趣味有所不同,一定程度上给跨文化语境下的插画创作带来了一定的障碍。插画作为讲述中国故事的有效载体,一方面不能自说自“画”,出现西方读者“看不懂”的情况;另一方面也不能尽说他“画”,失去自主性和独立性,完全依从西方审美标准。

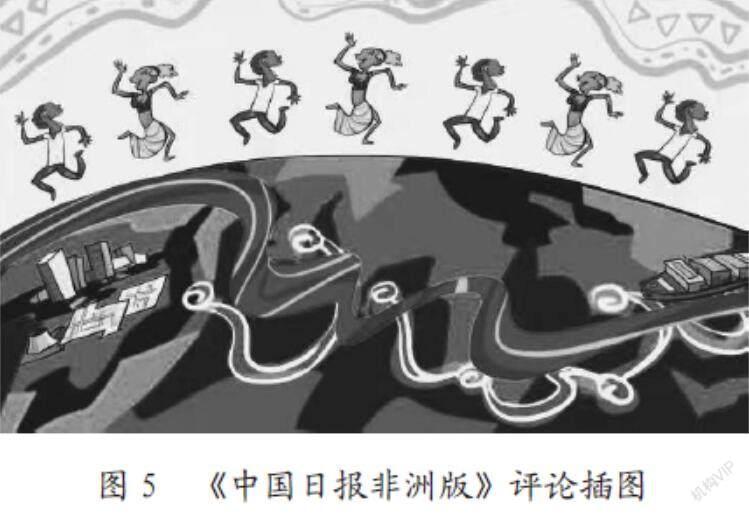

《中国日报》欧洲版和非洲版面对的是两大不同读者群体,因此,插画创作者在国际传播中要正确选择适合的在地风格。欧美受众审美倾向相对细腻、多元,而非洲受众审美倾向更直接、更热烈。在创作插画的过程中,必须因地制宜进行调整。例如,图5是一幅《中国日报非洲版》评论版插图,创作者借鉴了当地典型的几何图案,遵循其独特浓烈的配色习惯,在造型表现上参考当地原始壁画艺术中的夸张和抽象处理方法,形成了别具特色的插画。这些地域性风格的应用很好地打破了跨文化交流的隔阂。

同时,插画创作在国际传播中也不应忘记“民族的才是世界的”,要敢于向世界传播中国风。目前,《中国日报》的头版插画既有中国传统艺术的韵味,又兼具现代表现手法和审美特征,往往采用大幅的版面空间,形成强大的视觉冲击力。

2017年4月的作品《全球连接》描绘了“一带一路”倡议下全球互联互通的情景。插画以地球仪构图,用具有中国特色的景泰蓝色调画出地球,以玉兰、祥云、仙鹤、菊花等点缀地球,中国高铁穿越其中,充满中式艺术气息与时代寓意。

2019年4月的作品《丝路新语》借用飞天形象传达中国“一带一路”发展理念。画面主体元素是一位弹奏琵琶的飞天女神,祥云、牡丹及和平鸽点缀背景。飞天作为多元文化的融合形象及中国丝路文化的名片,极富艺术性地向海外传达了“一带一路”的共商、共建、共享原则。这些富有中国视觉审美的作品,既紧密贴合“一带一路”倡议下人类和谐发展的“地球村”主题,又传播了中国文化,实现了“讲好中国故事” 与争取国际受众的最大平衡。

四、思考与建议

(一)重视插画外宣作用,推进跨文化传播

中国国际传播的重要任务是向国际受众展示真实、立体、全面的中国,其中必然离不开跨文化传播。跨文化传播的首要问题就是如何减少“文化折扣”。文字作为国际传播媒介,在从中文向英文的转换过程中,一些词句难尽其意,尤其是诗词成语、历史典故、俚语谚语等方面,语言的表达力大打折扣。相比之下,插画作为一种更为柔性的传播手段,不受民族、语言和文化背景的制约,有助于减少因文化差异带来的隔阂和误解。此外,在新媒体时代,用户大都处于移动场景中,时间和空间高度碎片化,人们难以保持连续的阅读过程。在新闻主题的传达上,插画较之文字更能浓缩新闻的亮点和精华,更好地在第一时间抓住读者眼球。因此,在当下这个快节奏的读图时代,国际传播工作者应充分认识和发挥插画的传播力为读者提供更多的选择,以利于对外讲好中国故事、传播好中国声音。

(二)利用插画表现优势,拓展纸媒周边产业链

插画不仅丰富了纸媒的表达方式,而且通过更直观、更具表现力的形式,贴合了读者的需求,增加了纸媒的趣味性和可读性。以《中国日报》为例,手绘插画作为首版篇幅占比最大、最具活力的板块,已经成为辨识度最高的品牌“IP”。如何充分利用插画的“IP”效应,将插画的传播价值、艺术价值最大化,有效提升插画向周边文创产业转化的效率,是传统媒体行业需要深耕的重要课题。这方面可借鉴国际经验,突破传统媒介的传播定式。例如,借鉴日本动漫的周边产业模式,可以将报纸优秀的插画作品推向文创市场,形成自己独具特色的插画产品:打造包括文化衫、鞋帽等在内的服饰产品;logo背包、手套、帐篷等在内的旅行产品;书本、奖牌、日历、签字笔等文具产品,以及手办、印刷拼图、运动球类在内的文娱产品。通过拓展周边产业,形成多维一体、辨识度高的產品产业链,不仅进一步丰富大众喜闻乐见的传媒形式,增强了传播效果,也给插画提供了更大空间与平台,极大提升报刊行业插画的衍生价值。

(三)培养插画业务团队,多管齐下弥补人才缺口

当前,纸媒行业插画团队缺口大、不均衡的问题日益凸显。一方面,插画人才短缺,形势严峻。插画对绘画人员有较高的专业要求,但从绘画行业的现状看,清华美院、中央美院等知名美术院校的毕业生往往倾向于游戏美工、商业设计、服饰广告等高薪行业,新闻媒体行业薪酬相对较低,而且要求绘画师具备一定的新闻素养,因此往往将大部分插画人才“劝退”。另一方面,插画团队头部效应明显,造成内部业务结构严重失衡。由于部分插画风格、表现形式较受欢迎,这类插画业务量大、供不应求,插画师工作繁重、疲于应付;其他风格的插画业务门庭冷落,造成一些插画师存在感缺失、工作价值得不到体现。

针对插画人才的短缺与失衡,传媒行业管理者应多管齐下,促进人才迭代的良性循环。首先,应整体提高对插画人才的重视程度。在加强插画人才招录宣传工作的同时,根据插画师的实际工作情况,制定更加合理、更具竞争力的薪酬绩效办法,解决人力不足问题。其次,应积极吸收外部绘画人才,贯彻“唯才是举”的方针。除在本部门、本单位培养选拔外,通过其他平台、互联网吸纳具有良好新闻素养、策划创新能力突出的插画人才,在插画业务上实现海纳百川、不拘一格,保持插画产品的新鲜度和丰富性。此外,在业务层面,应给予插画师更多的自主性和交流机会,提供更多的业务外包机会,平衡业务冷热不均;同时,积极推动插画行业交流的定期化、平台化,提高插画从业者的存在感及工作热情。

(责任编辑:张冬梅)