粗骨料骨架效应对混凝土碳化和回弹值影响的试验研究*

2021-11-29彭丙杰罗小东和德亮吴涛张奔

彭丙杰,罗小东,和德亮,吴涛,张奔

(成都建工赛利混凝土有限公司,四川 成都 610015)

0 引言

混凝土结构强度的现场检测根据其原理不同,一般可分为有损检测技术和无损检测技术。其中,有损检测技术虽然测试结果比较直观可靠,但会对结构造成局部破坏,被测结构需进行相应修补,不利于混凝土构件后期的发展和维护[1-2],因此,无损检测作为一种非破坏性检测方法,广泛受到工程界的青睐。长期以来,快速、简便、易操作的回弹法一直是许多地区混凝土质量检验与管理机构常用的检测方法。但需要注意的是,回弹法的应用前提是结构表面状态能够代表结构整体状态,而混凝土结构表面的状态(强度与密实性)与内部可能有较大的不同。因为,混凝土强度是一个多要素的综合指标,它与弹性、塑性、材料结构的非均质性、孔隙的量和孔的结构等一系列因素有关[3]。所以,在许多情况下,混凝土结构实际上存在外弱内强的现象,结构回弹测定强度的方法也就失去了其准确测定的基础。

因此,如何提高混凝土表面状态和内部状态的一致性,或者说如何提高混凝土的均匀性,就显得尤为重要。从混凝土的本构原理出发,砂颗粒较小,只要胶浆具有了一定的黏度,砂与胶浆很容易达到均匀,但砂浆与碎石的均匀性就较难控制。因为,现多数混凝土需泵送,要求碎石在混凝土中处于悬浮状态,这样,就由于碎石密度、粒型等因素造成大颗粒碎石中心质的不均匀分布,若混凝土施工再不规范,更加促使混凝土的不均匀性。通过分析,利用增加骨料的骨架密实度,减小骨料间距,降低骨料空隙率,减少胶浆用量,可有效改善混凝土的骨架效应,增加混凝土宏观中心质的均匀性,从而保证混凝土的表面和内部状态趋于一致。本文即基于此原理,进行混凝土配合比设计,突出混凝土骨架效应,进一步提升回弹值与实体强度的关联性,增强回弹值的实际意义。

1 试验原材料及方法

1.1 原材料

(1)水泥:试验采用四川亚东水泥厂有限公司P·O42.5R 水泥,具体性能见表 1。

表1 水泥物理指标

(2)粗骨料:粗骨料选用成都周边的 5~31.5mm连续级配碎石,5~10mm(小石)、10~16mm(中石)和 16~ 31.5mm(大石)三级配,搭配比例为:小石 : 中石 : 大石 = 2:3:5,具体性能见表 2。

表2 碎石物理指标 %

(3)细骨料:细骨料采用两种砂,产于成都周边,具体性能见表 3。

表3 砂物理指标

(4)掺合料:矿粉选用四川双实建筑有限公司生产的 S75 级,粉煤灰选用四川济鹏公司生产的Ⅰ级粉煤灰,具体性能见表 4。

表4 掺合料物理指标

(5)减水剂:采用石家庄长安育才有限公司生产高性能聚羧酸减水剂,固含量 16.6%,减水率 27.9%。

1.2 试验方法

通过测试粗骨料和细骨料的空隙率,测得空隙率最小的搭配比例,同时,保持水胶比和容重不变,降低胶材用量。在满足工作性和强度要求的前提下,依据 GB/T 50082—2009《普通混凝土长期性能和耐久性能》规定的快速碳化试验方法进行碳化试验,同时,进行同龄期试件的自然养护、自然碳化,并在完成碳化试验后,进行同龄期的回弹试验。

快速碳化试验采用 150mm×150mm×150mm 的立方体试件,三块为一组,成型 1d 后拆模,将试块按规定要求养护、烘干、密封。达到 28d 龄期后,将试件置于 CO2浓度为 (20±3)%、相对湿度为 (70±5)%、温度为 (20±2)℃ 的碳化箱内进行快速碳化试验。达到预定碳化时间(3d、7d、28d)后取出试件,劈裂,用浓度1% 的酚酞指示剂滴于劈裂面,待颜色稳定后,从测试面边缘至未碳化区边界沿边长每隔 10mm 测量一次碳化深度值,并以其平均值作为该混凝土试件的碳化深度。

自然碳化试验采用 150mm×150mm×150mm 的立方体试件,三块为一组,成型 1d 后拆模,将试块至于露天环境下,并使试块间的距离大于 50cm,保证除底面外的其他面与空气充分接触。到龄期后取回试件,将试件在压力试验机上从中间劈裂,将要测量的试件断面上的粉末刷去,用浓度 1% 的酚酞指示剂滴于劈裂面,待颜色稳定后,从测试面边缘至未碳化区边界沿边长每隔 10mm 测量一次碳化深度值,并以其平均值作为该混凝土试件的碳化深度。

回弹试验参照 JGJ/T 23—2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》进行。

2 试验结果与分析

2.1 粗骨料骨架效应对混凝土强度和工作性的影响

基于混凝土骨架效应,通过对连续级配骨料进行筛分,制得三级配骨料,并按照丁格尔公式进行级配设计和紧密堆积试验,测得三级配骨料使用比例为小石 : 中石 : 大石=2:3:5,同时,由于骨料空隙率的降低,减少了胶浆用量,以降低浆膜层厚度。通过 36 批混凝土调整试验,优选 DM17 和 DM20 两组连续级配碎石配合比,作为 C30、C40 基准配合比,优选 DM18、DM19和 DM21、DM22 为 C30、C40 三级配碎石混凝土配合比作为对比试验配合比,具体见表 5。

表5 C30、C40 配合比

由以上配合比拌制混凝土,混凝土工作性能见表 6和图 1,力学性能见表 7 和图 2。

由表 6、表 7 和图 1、图 2 可见,采用三级配碎石,降低空隙率,降低胶浆量后,与连续级配碎石混凝土相比,C30、C40 混凝土拌合物扩展度先增大后降低,但变化幅度较小,倒提流速均逐渐变大,C30 未超过 10s,C40 未超过 8s,混凝土和易性良好,均满足泵送要求。从强度数据来看,DM18、DM19、DM21 和DM22 保持水胶比和容重不变,降低 26kg 和 30kg 胶材,与相应基准连续级配碎石混凝土DM17 和 DM20 相比,无论是标准养护,还是自然养护,均有小幅度的提升,说明混凝土粗骨料的骨架效应对强度贡献较明显。

图2 骨架效应对混凝土抗压强度的影响

表7 混凝土抗压强度

图1 骨架效应对混凝土状态的影响

表6 混凝土拌和物扩展度和倒提流速

混凝土的强度来源于三个方面:骨料的搭砌结构及堆积密实度、浆体的强度和界面强度。当水胶比和掺合料掺量不变时,则混凝土内浆体的强度基本保持不变。同时,水胶比和掺合料掺量不变时,降低总胶浆量,界面性质基本不变,但界面厚度变小,微缺陷的数量减少,这对提高界面黏结强度有利[4]。对于 C30 和 C40 等级的混凝土,界面过渡区影响不大,那么,混凝土强度的提高,则大部分由骨料的骨架效应所贡献。因此,骨料达到紧密堆积时,空隙率降低,较小的胶浆量亦可以提高混凝土强度[5]。同时,DM18 较 DM19 掺合料掺量高,DM21 较 DM22 掺合料掺量高,但对应二者强度相差不大,更进一步说明突出骨架效应设计的配合比,胶材体系对强度的影响要小于骨料骨架效应的影响。

2.2 粗骨料骨架效应对碳化深度的影响

以 DM17~DM22 配合比拌制混凝土,保持初始状态一致,分别进行标准养护和自然养护试件成型。标准养护试件碳化试验按照 GB/T 50082—2009《普通混凝土长期性能和耐久性能》中快速碳化试验规定进行,养护至 28d 分别测定 3d、7d 和 28d 碳化深度。自养养护试件分别测定与标准养护试件快速碳化试验同龄期的自然碳化深度。具体数据,见表 8、表 9 和图 3、图 4。

图4 自然养护试件自然碳化深度

表8 标准养护后快速碳化试验结果 mm

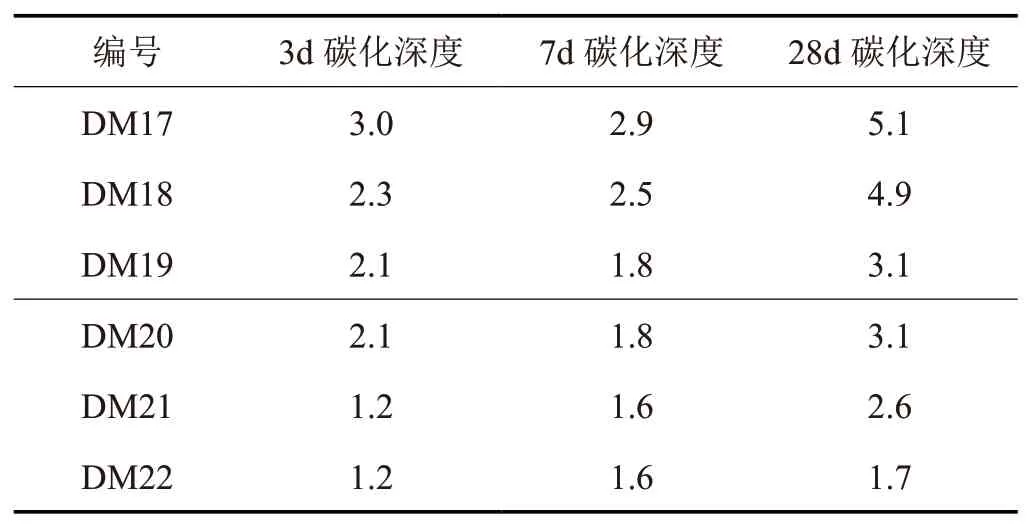

表9 自然养护后自然碳化试验结果 mm

图3 标准养护试件快速碳化深度

由表 8 和图 3 可见,C30 混凝土 DM18 和 DM19 采用三级配碎石,降低胶浆量后,与 DM17 相比,快速碳化 3d、7d 和 28d,碳化深度均降低。DM17 快速碳化3d 和 7d 时,碳化深度相近,且较 DM18 和 DM19 大,DM18 和 DM19 在 7d 时碳化深度较 3d 时大较多。C40混凝土 DM21 和 DM22 采用三级配碎石,降低胶浆量后,与 DM20 相比,快速碳化 3d、7d 和 28d,碳化深度亦降低,但降低幅度较小。

由表 9 和图 4 可见,自然养护试件自然碳化,C30混凝土 DM18 和 DM19 采用三级配碎石,降低胶浆量后,与 DM17 相比,自然碳化 3d、7d 和 28d,碳化深度均降低。C40 混凝土 DM21 和 DM22 采用三级配碎石,降低胶浆量后,与 DM20 相比,自然碳化 3d、7d和 28d,碳化深度亦降低,但降低幅度较小。同一配合比,3d 和 7d 碳化深度相当,28d 碳化深度较大。

影响混凝土碳化的因素有三个:一是有 CO2存在,并且能够由混凝土表面扩散到混凝土内部,二是有水的存在,三是存在可游离的钙源。同时,影响碳化的因素还可以细化为 CO2扩散速度、反应速度,以及是否出现“假碳化”等现象。因为,判断碳化深度的依据是利用酚酞溶液进行断面润湿,不变色的深度即为碳化深度,但不变色,并不意味着一定都由碳化造成,也可能是由于粉煤灰和矿粉的加入,通过二次水化反应消耗了部分钙源。所以,DM19 较 DM18 粉煤灰和矿粉掺量低,DM22 较 DM21 粉煤灰和矿粉掺量低,这也是造成DM19 较 DM18、DM22 较 DM21 碳化深度小的部分原因。

有研究表明[6],当相对湿度位于 55%~70% 范围内,温度较高时,有利于 CO2的扩散、渗透和发生碳化反应,会增大混凝土的碳化深度。按照 GB/T 50082—2009《普通混凝土长期性能和耐久性能》中规定的快速碳化方法进行试验,CO2浓度相对较高,温度相对自然养护亦高(试验在冬季进行),因此,同一配合比混凝土在两种碳化条件下,快速碳化试验碳化深度较大,这和图 3、图 4 的对比规律相同。同时,不同配合比在相同养护和碳化条件下,进行同条件对比,碳化深度均是随着胶浆量和砂率的降低而减小。采用三级配碎石后,经过紧密堆积搭配,空隙率较连续级配碎石降低7.4%,DM18 和 DM19 与 DM17 相比,水胶比和容重不变,降低胶材 26kg,降低砂率 1%,碎石用量提高,提高了混凝土的密实度,减小了骨料与骨料之间的距离。同时,混凝土侧面的砂浆层变薄,CO2和水份的扩散路径由于碎石的阻碍而变得曲折,扩散速度会减慢,这是造成碳化深度减小的主要原因。同理,C40 混凝土的三个配合比存在同样的规律。可见,混凝土骨料的骨架搭建的越紧密,碳化路径会越曲折,抗碳化性越强。但为了保证混凝土的可泵行,需保留必要的浆体使骨料处于悬浮状态。

2.3 粗骨料骨架效应对回弹值的影响

前文 DM17~DM22 碳化试件,完成碳化试验后,进行回弹强度测试,具体数据见表 10、表 11 和图 5、图 6。

表10 标准养护后快速碳化回弹值

图5 标准养护后快速碳化回弹值

由表 10 和图 5 可见,同一龄期,DM18 和 DM19回弹值均较 DM17 逐渐增大,DM21 和 DM22 回弹值均较 DM20 大,DM21 和 DM22 回弹值基本相当,DM17和 DM22 混凝土出现 7d 回弹值低于 3d 回弹值,可能是试验误差造成。各配合比 3d 和 7d 回弹值相差不大,且均低于 28d 回弹值。

由表 11 和图 6 可见,同一龄期,DM18 和 DM19回弹值均较 DM17 逐渐增大,DM21 和 DM22 回弹值均较 DM20 大。各配合比相应 3d 和 7d 回弹值相当,但DM21 出现 3d 回弹值大于 7d 回弹值,可能是由于试验误差造成。

图6 自然养护后自然碳化回弹值

表11 自然养护后自然碳化回弹值

回弹强度是利用混凝土的表面硬度、碳化深度和混凝土强度之间建立联系,通过回弹值和碳化深度来推断混凝土的抗压强度。实际上,这是一种数学统计方法,但硬度和强度并不存在必然联系,因此,回弹强度必然存在一定的误差。基于回弹的原理进行分析,回弹是一种能量转化的过程,其中一部分动能被混凝土构件吸收耗散,另一部分动能则以应力波的形式转化为混凝土构件的弹性势能[7]。混凝土吸收的这部分动能是提高回弹值的关键,其主要体现在混凝土的变形上。也就是说,混凝土弹性模量越大,尤其是表层一定深度范围内,弹性模量越大,则回弹值越高。

笔者基于混凝土的骨架效应,采用三级配碎石,降低骨料空隙率,减少胶浆用量,降低砂率,提高粗骨料含量,降低骨料的包浆厚度和粗骨料的间距,来实现提高混凝土整体和表面层弹性模量的目的,从而,提高回弹值。DM18 和 DM19 与 DM17 相比,胶材降低26kg,保持水胶比和容重不变,变相地提高了骨料的含量,促使弹性模量提高[8],从而,提高回弹值。同时,降低胶浆量后,混凝土界面过渡区变薄,减少了过渡区中微裂纹的数量,则混凝土总的孔隙率得到降低,混凝土的弹性模量得到提高[8-9],从而,回弹值增大,这也是 DM18 和 DM19 较 DM17 回弹值高的一个原因。同理,DM21 和 DM22 回弹值均较 DM20 大。

粉煤灰和矿粉的掺加会降低混凝土的表层硬度和回弹值[10]。DM19 较 DM18 掺合料掺量较低,但两者的回弹值变化不大,这是由于降低胶浆后,骨料的浆体包裹层变薄,回弹仪弹击混凝土表面时,其变形受骨料阻碍较大,能量损失较小,也就是表层弹性模量变大,说明提高混凝土骨料用量,降低骨料的包浆厚度,可有效提高混凝土的回弹值,此时,粉煤灰和矿粉对回弹值的劣化影响不再明显。同理,DM21 和 DM22 回弹值相差较小,且较 DM20 较大。

混凝土的弹性模量由三部分组成,骨料弹量、过渡层弹性模量和砂浆弹性模量。其中,骨料的弹性模量远大于砂浆和过渡层弹性模量,当骨料骨架搭砌密实度提高时,会有效降低胶浆需求量,从而弱化砂浆对混凝土整体弹性模量的影响,提高混凝土的整体弹性模量和回弹值,突出混凝土的骨架效应。从局部来分析,同一配合比,混凝土表层砂浆层越厚,其表面一定深度范围弹性模量越接近砂浆弹性模量。反之,表面砂浆层越薄,其表面一定深度范围弹性模量越接近骨料弹性模量,这也是 DM18 和 DM19 较 DM17、DM21 和 DM22 较DM20 回弹值高的一部分原因。

同时,结合图 5、图 6 可知,标准养护试件,其强度稳步增长,水化补给更充分,结构更密实,所以,其回弹值远高于自然养护试件的回弹值,说明实际工程中,对混凝土结构进行一定龄期的保湿养护,非常有必要。

3 结论

(1)基于混凝土骨架搭砌设计,采用三级配碎石,降低骨料空隙率,保持水胶比和容重不变,DM18和 DM19 较 DM17 相比,胶材降低 26kg,砂率降低1%,DM21 和 DM22 较 DM20 相比,胶材降低 30kg,砂率降低 3%,和易性相当,而混凝土强度会有小幅度的提高,混凝土骨架效应明显。

(2)保持水胶比和容重不变,采用三级配碎石,降低骨料空隙率,降低胶材后,混凝土中骨料间距减小,骨料会阻碍碳化路径,碳化深度会减小。由于湿度、CO2浓度和温度的影响,自然养护自然碳化深度远低于标准养护快速碳化深度。

(3)骨架效应对混凝土回弹值影响较大,采用三级配碎石,降低骨料空隙率,保持水胶比和容重不变,减少胶材用量后,DM18 和 DM19 较 DM17 相比,DM21 和 DM22 较 DM20 相比,骨料间距减小,骨料包浆层变薄,回弹值均得到有效提升。

(4)通过采用三级配碎石,优化骨料堆积密实性,C30 降低 26kg 胶材,C40 降低 30kg 胶材,可保证强度、和易性与基准相当,并且提高混凝土回弹值,降低混凝土碳化深度,经济效益显著。