用单元逆向设计撬动儿童合作学习

2021-11-28沈伟英

沈伟英

摘要:单元逆向设计是促进儿童合作学习的有效途径。在单元逆向设计中,对儿童合作学习应达成的目标进行预设,让合作学习有的放矢,高效展开。预期结果体现合作素养,评价任务指向合作质量,教学过程优化合作方式,采用兼并整合、同伴互学、依标评价等路径,为儿童合作学习留出空间,提供机会。

关键词:单元逆向设计;合作学习;小学数学教学

中图分类号:G623.5 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2021)09B-0034-05

合作学习有利于解决复杂情境中的问题。合作不仅仅是理念,课堂中儿童合作学习需要科学的设计。我们尝试用单元逆向设计撬动儿童合作学习。

一、单元设计的问题及分析

一是单元教学设计对内容结构化思考不足。教师进行单元教学设计时主要考虑教材编排顺序,教师基于自己的微视角解读教材,对教学内容一课时一课时理解的时候比较多,未能用联系的眼光分析教材。以己昏昏不能使人昭昭,故而容易导致学生对知识产生理解偏差和认识浅表化,不能满足儿童合作学习的需求。

二是单元教学设计对个别化教学重视不够。单元教学设计主要以教师为本,关注教学任务的完成。教学过程也着重于考虑教师与“抽象学生”的应答,忽视了具体学生的特点和存在,也忽视了不同学习层次的学习的需求和情感交往需求。传统的单元设计还未能真正由“师本”教学转向“生本”设计,不利于儿童深入合作学习。

三是单元教学设计评价对促进学习作用不强。苏教版小学数学教材中,单元结束时,安排了学生自评内容。尽管有助于学生进行回顾和反思,认识自己的优点与不足,但是,学生为评价而评价,评价过后将自评表置之不理,因而,此类评价在促进学生学习方面,收效甚微,不能促进儿童合作学习。

二、以单元逆向设计促进儿童合作学习

(一)单元逆向设计

逆向设计是由美国的维金斯和麦克泰格提出,强调“以终为始”,从学习结果开始逆向思考。单元逆向设计是一种设计过程,也是一种重组,即先确定什么样的学习结果是学生要达到的目标,再考虑用什么学习任务来帮助学生达到学习目标。在此基础上,进行单元整体教学设计。教学不再按照教材编排顺序,而是围绕学生深层次理解的内容进行重组,提高学生的课堂学习效率。

(二)儿童合作学习

佐藤学认为,真正的学习是一种对话与修炼的过程。儿童需要通过与他人的合作,多样的思想碰撞,产生并雕琢自己的思想[1]。真正的合作学习变“竞争与筛选”为“共生和共存”,为完成一定的学习任务,开展沟通、学习与分享,达到共同进步。儿童只有在学习生活中互相承认,才能找到自己的位置和尊严,获得成长感。目前的儿童合作学习,在进入数学课堂的过程中呈现出泛化、窄化和虚化等问题,这些问题的主要原因在于教学内容层次缺失引发的认知偏颇、教学推进过程任务超额产生的配套不全、儿童学习评价机制失范背后的关联失序。

(三)以单元逆向设计促进合作学习

首先,单元逆向设计注重对具体个人的关注,为学生创设适合“冲刺与挑战”的学习任务,实现基于独立思考的自我展示;其次,扩大学习交往概念,将学生合作互动也设计在课堂教学的资源范围内,关注生生交往,通过学生之间的互相帮助,实现基于共同进步的自我完善;最后,单元逆向设计关注学生相互评价,可以“无中生有”创设评价课堂,相互讨论、接受反馈、促进反思,实现基于评价引领的自我监控。

三、单元逆向设计撬动儿童合作学习的操作要领

单元逆向设计的目的是促进学生对单元知识的经验理解,避免重走讲题做题的老路,促进学生在做事中学会学习。依据逆向设计理论,对苏教版数学五年级上册的“解决问题策略——列举”单元,按以下要领进行单元逆向设计。

(一)预期结果体现合作素养

在逆向设计的第一个阶段,需要确定哪些知识和技能应让学生掌握,并标注需要达到的程度。要明确三个目标:学生经历用列举的策略解决简单实际问题的过程,能用列举的策略找到符合要求的答案;学生明确稍复杂的情况下可以先进行分类,再一一列举,能正确分类解决问题;学生知道自己和同伴在解决问题时的优点与不足,能在解决实际问题时自觉运用合适的列举方法。根据预期结果,学生可以自己通过这些学习目标去统领单元中零碎的知识点,与同学展开沟通,策划共同进步的方法。这样不仅可以摒弃被动式学习,而且还能培养学生的合作素养。

(二)评价任务指向合作质量

学生合作学习的质量如何?有没有达到预期的目标?需要用具体的证据来说明目标达成的效果。学习任务即评价任务,既是学生为之解读、探究、应用、评价的主题性任务,也是师生根据完成任务情况判断“学到哪里”“还要做什么努力”的表现性评价任务。“解决问题策略——列举”单元,每个课时确定一到两个评价任务,单元结束时,提供量化的自我评价表,学生进行自我反思、互相评价,检验学生合作学习的预期结果是否实现。

(三)教学过程优化合作方式

预期学习结果和学习任务都已经确定,如何达成学习目标?如何让评价任务发挥作用?需要教师精心设计教学过程,运用合适的教学方式,让学生理解学习任务,激发探究兴趣,产生交流需求,总结思考方法。教学过程宜开合有度,优化合作方式,让学生相互补充、相互质疑、相互接纳,对数学知识的理解建立在充分对话的基础之上。

四、單元逆向设计撬动合作学习的路径

面对当前数学课堂教学实践过程中存在的机械化的教学内容安排、单一化的教学组织形式和权威化的学习评价认识,如何更好地运用合作学习促进学生关键能力养成?立足于对小学数学课堂合作学习的深入领悟和思考,提出指向促进儿童合作学习的单元逆向设计三条路径。

(一)兼并整合——少即是多,为合作学习留下空间

将切碎的教学内容进行兼并整合,整体规划零散的板块,以典型任务为载体组织教学。数学问题看似少了,但留给学生思考的时间多了,便于学生多角度、全方位地思考,学生合作学习的空间也大了。

1.学习任务保障每一个儿童的合作学习的深度

单元逆向设计,根据学习目标选择教学内容。在重组教材内容时,基于学生最近发展区改编例题、重新排序,以适合“冲刺与挑战”的学习任务激发学生之间多样的思维碰撞,实现同教材的新的相遇与对话,保障了合作学习的深度。以“解决问题策略——列举”单元为例,细分单元学习目标,确定分课时具体目标,第二课时确定学生需要达到两个学习目标:①学生在运用列举的策略解决实际问题的过程中,明确稍复杂的情况下可以先进行分类,再一一列举。②学生学会在稍复杂的情况下,做到有序思考,先分类,再用一一列举的策略解决实际问题。在此基础上重组设计分课时教学内容。教科书上安排了这样的学习任务:一张靶纸共三圈,投中内圈得10环,投中中圈得8环,投中外圈得6环。小华投中1次,可能得多少环?投中2次呢?这样的学习任务减小了学生认知坡度,降低了探究难度,未能让不同的学生都能“跳一跳够得到”。如果不能提高学生的学习能力,合作学习也没有存在的必要。为达到创设“冲刺与挑战性”的学习任务的目的,真正形成学生新的经验与能力,将这一习题改编成新的学习任务:“一张靶纸共三圈,投中内圈得10环,投中中圈得8环,投中外圈得6环。小华一共投了两次,可能得多少环?先独立思考,再与同学交流各自的方法。”(匹配学习目标①)这样的学习任务,增加学生思考的开放度,充分调动学生探究、发现和分析的积极性,学生产生不同层次的认知。

基于逆向教学设计理念,将教材中的习题改编成例题,同时删去思考层次相近的其他教学内容,聚焦贴合学生学习目标的实践性任务,助力学生在情境化任务中,经历“独立审题、分析关系、尝试解决、分享展示、回顾概括”学习五阶段,每个学生都经历了完整的学习。也唯有经历了完整的独立思考过程,才能产生多样的疑问和意见,合作学习才能有深度。

2.合作交流实现每一个儿童的学习结果展示

学生从一个同伴那里得到一个详细的、理由充分的解释,能够使其纠正错误观念,学到新的解决问题的知识与技能。也就是说,学生的互学意义胜过教师的单向教。教师可在学生深入探究一个任务的基础上,设计流程,引领学生与同伴解释自己的理解,表述自己解决问题的方法,讲述自己的思考过程。每一个学生的学习结果得到呈现,同伴之间差异得到展示,为学生寻求新的学习平衡打好基础。

(二)同伴互学——近即是远,为合作学习提供机会

将“组长监管”的传统合作学习模式调整为邻座互学,同桌和前后座的学生平常比较熟悉,学生愿意敞开心扉提出问题或反对意见,稳定、便捷的交流有利于学生长远合作。

1.鼓励基于问题的就近求助

学生在探究学习的过程中,理解水平存在高低之分。通过与同伴的交流,学生在一定程度上可以先于教师发现认识的偏差填补差距。但仔细观察课堂,我们会发现,越是学习力低的学生越不愿意向他人请教或提出疑问,学生在非亲密同伴或“能力更强的同伴”面前存有学习上的羞涩心。不能敞开心扉,影响了真正意义上的合作学习。根据同桌或前后座位同学之间的熟悉关系,教师可设计“在课堂教学时采用邻座同学交流的方法”。学生在感觉自然的心态下,提出自己的不理解或不赞同,促使交流双方认知互补,充分激活各自的“最近发展区”,从而提升每个人的认知水平。邻座合作学习小组,强调的是稳定安全,两人的平等对话、相互配合,能够引起认知的建构或重建。

2.鼓励基于主题的长久“合学”

表面上看,邻座合作学习小组是因为地理位置关系,实际上,谋的是未来。长远来看,学生不只是理解和掌握知识技能,学习小组更有利于学生情感交互,建立和谐的人际关系。“解决问题策略——列表”这一单元的第一课时中,设计“学生与同伴讨论自己的‘一一列举的解决方法是如何产生的,以及如何有序思考将所有的可能列举出来,比一比两人中谁的方法更简洁且不重复不遗漏”三个评价任务。学生只有将自己的想法表达出来,并试图去理解他人的想法,产生积极的基于同一主题任务下的不同解决方法的语言交流,才可以促进认知的重新建构和改变。邻座的相互交流,也可以为同伴提供详细的解释、足够的思考时间、积极的倾听反馈以及对同伴的肯定鼓励。

(三)依标评价——慢即是快,为合作学习设定基本质量

将教师主导的传统评价方式调整为评价先于应用的依标评价,学生先商量制定评价量表,再对标解决实际问题,依标进行评价发现进步与不足。表面上看学生花的时间多了,学得慢了,但对学习的理解更深刻了。

1.评价标准的生生共制

传统的课堂评价主体是教师,在教学过程中、课堂结束前或单元复习整理时,教师口头表扬或批评个人、集体,或要求学生根据教材提供的评价量表给自己判定星级。这样的评价容易面向少部分学生,或者笼统模糊评价全班,也可能是个人在教师要求之下为评而评,对促进儿童学习没有多大帮助。实际上,评价是一种唤醒,教师需要用预期学习成果唤醒学生内在学习的动力,同时也是对学习全程的召唤。基于这样的认识,在对“解决问题策略——列表”单元进行逆向设计时,可以创建一节“评价课”。

“解决问题策略——列表”第3课时学习单部分内容:

①出示数学问题:用苹果、香蕉和草莓三种水果做果盘,至少用一种水果,最多用三种水果。一共可以做多少种果盘?

②学生评价学习情况:作为学习的小主人,想想,你认为解决这类问题要达到哪些要求?问问你的同学有什么要求?

学生依据已有学习经验,罗列出“会用策略、思考表达、合作反思”三个评价标准。从时间上看,比教师针对学生解决问题的情况直接总结评价耗时多。但学生提出这样的标准后,可以促使学生主动对标,要求自己解决问题时按照标准进行思考操作。与同学交流,发现各自的认识偏差,学生在互学中学会评价。评价标准基于学生,成了完整合作学习过程的一部分。

2.评价标准的生生共用

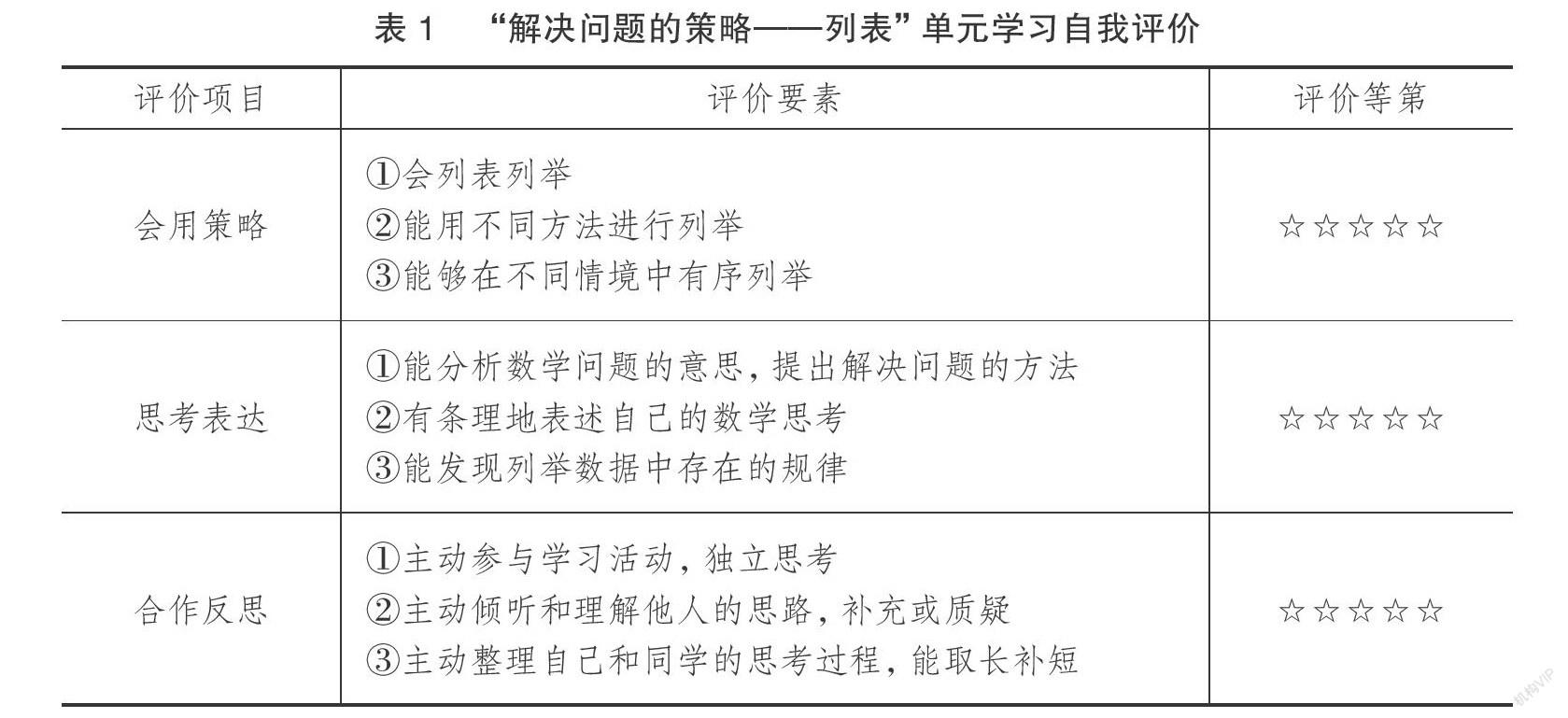

学生制定评价标准,基于评价标准解决数学问题,再依据评价标准检验自己或同伴的解决问题情况。这种评价是服务式的,是一种支持学生和伙伴的评价,一种使学生获得成功评价的体验。基于评价促进合作学习,注重的是学生有良好的、明智的判断力和做出有根据的、批判性的判断的能力[2]。从“教师主导”转为“同伴评价”的实践证明,学生通过制定标准,找到好的学习结果的样子,形成评价支架式结构,这能帮助学生有意识地依据评价支架进行精确的判断,促进自身能力的提升,促进自己与他人关系的融洽。表1的设计体现了:反思,是学生“长时间思考”更重要的含义[3]。

教师让学生联系三个课时研究的问题,思考在探究解决这些问题的过程中,学到了什么,学会了什么,哪些方面需要改进,并记录下来。

总之,单元逆向設计是促进儿童合作学习的有效途径。不仅可以使教学时间安排得更合理,更能体现学生的学。儿童对知识的理解建立在自己探索和与同伴交流的基础上,共同活动能最大限度地促进儿童和同伴的学习。儿童对学习的反思有了逆向设计,为我们认识儿童同伴合作学习活动提供了一个独特的途径,故而,谓之撬动儿童合作学习。

参考文献:

[1]佐藤学.学校的挑战:创建学习共同体[M].钟启泉,译.上海:华东师范大学出版社,2010:20.

[2]麦克·格尔森.如何在课堂中使用布鲁姆教育目标分类法[M].汪然,译.北京:中国青年出版社,2019:81.

[3]郑毓信.数学深度学习[J].小学数学教师, 2020(2):32.

责任编辑:石萍