山西方言声韵调相互影响研究

2021-11-28余跃龙

摘 要:主要从中古合口韵读为开口韵的角度,管窥山西方言声母对韵母的制约和影响。晋方言中,合口读为开口的主要有以下韵摄:1.唇音合口字读为开口较为普遍,但果合一、通合一、合三唇音字仍保留合口的读法;2.中古遇摄泥来二母合口字读为开口占大多数;3.部分方言点疑影喻合口字合流读为开口呼。山西方言合口韵读为开口是声母对韵母影响所致,声韵调之间的相互影响是导致语音演变的内部动力,是除接触式音变之外的又一个重要的音变解释。

关键词:山西方言;声韵调相互影响;合口读开口

王力先生曾分九类详细探讨了汉语方言中声母对韵母的制约作用:1.唇音的影响;2.喉音和牙音的影响;3.舌齿唇与喉牙的不同影响;4.知照系三等字的影响;5.知二庄系字的影响;6.[n]和[l]的影响;7.[?/?]韵的产生;8.异化作用;9.元音[?]的产生[1](P572-593)。需要指出的是,上述九种影响在今山西方言中的表现有所不同。本文主要从中古合口韵读为开口韵的角度,管窥山西方言声母对韵母的制约和影响。

一、山西方言合口唇音字读如开口

王力认为,汉语中绝大多数的唇音合口呼变为开口呼、撮口呼变为齐齿呼,均是由于介音[-u-/-y-]为唇音,唇音的声母和介音容易产生异化作用,导致[-u-/-y-]介音的脫落[1](P573)。山西方言也普遍存在着合口唇音字读为开口的现象,这与北方大部分方言相同。值得注意的是,仍有部分方言点保留合口的读法,这主要集中在果合一中的重唇音字和通合一、合三中的部分唇音字。其中,通合一、合三入声读合口的部分字已经舒化,读音与遇摄合口字合流。具体如表1所示:

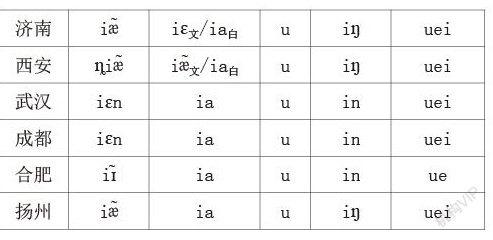

山西方言唇音保留合口读音与周边北方官话区别明显,却与南方很多方言相同。今老湘方言、客家方言、赣方言、吴方言、粤方言、闽方言等南方方言中,仍有唇音保留合口的读音,这可能是受到历史上北方强势方言的影响,不过,南方诸方言唇音读合口的分布并不整齐。具体如表2所示:

关于合口唇音字的性质,学界历来颇有争议。有的学者认为《切韵》唇音字不分开合,如王静如曾论述说,“古唇音必似合而开,似开而合,盖非此不足以释开合不兼,《切韵》反切混淆,以及宋图作开而谐声入合之理”[2]((P183)。董同龢亦指出:“唇音字的开合在中古已经是个不能确定的问题。因为反切在这一方面的表现竟有杂乱无章的地方,并且韵图的措施又不能相互一致。”[3](P64)李荣则根据唇音字既可以用开口字或合口字作反切下字、开口或合口字也可以拿唇音字作反切下字的实证,得出“唇音字无所谓开合”的结论[4](P124)。邵荣芬通过统计《广韵》唇音字开口、合口作切下字的次数,以及开口、合口字所用唇音切下字的次数,证明《切韵》唇音字并不区分开合口;同时,邵氏以《切韵》前后五家重要反切唇音不分开合的实例,说明唇音不分开合是中古汉语各方言的共性[5](P97)。另一派学者则认为中古唇音区分开合,这种观点以周祖谟为代表。周祖谟认为,唇音实际上是区分开合的,唇音的合口[-u-]介音受到唇音的影响,只不过,其合口的性质不若牙音舌音者的显著[6](P18)。之后,葛毅卿从《韵镜》唇音字开合俱全、《切韵》残卷唇音字反切亦开合俱全出发,指出《切韵》唇音字是区分开合的[7](P162)。黄易青[8](P74)、阮廷贤和储泰松 [9](P15)也都支持《切韵》开合俱全的观点。无论《切韵》时代唇音是否区分开口、合口,两派学者都承认当时唇音的开合口差别并不显著。

在元代周德清的《中原音韵》19部中,含有开合对立的共有10部:即江阳、齐微、皆来、真文、先天、寒山、歌戈、家麻、车遮、庚青。王力[1](P15)、杨耐思[10](P16)、李新魁[11](P129-214)、宁继福[12](P10-11)等学者,都将上述各部唇音字拟定为有[u]介音的合口字,这说明唇音实际音值仍然存在开合口的区别。邵荣芬则对此提出质疑,他认为,反映大都(今北京)方言的《中原音韵》唇音字有合口,而现代北京话的唇音字不分开合,这在汉语语音史的演变上很难解释[13](P156)。杨剑桥对《蒙古字韵》《洪武正韵译训》和元代熊忠的《古今韵会举要》进行了比较,认为《中原音韵》时代唇音开合口确有区别[14](P174-179)。金基石认为,中古唇音字合口字发生了去圆唇化的音变,他利用《翻译老乞大》《翻译朴通事》《汉清文鉴》等朝鲜对音文献,将中古合口唇音字丢失[-u-]介音的时代判定为15世纪末到16世纪初[15](P199)。

本文认为,从《切韵》到《中原音韵》再到今汉语方言,唇音读合口形成了一个较为完整的演变过程。其中,从中古到《中原音韵》时期,唇音应存在开合口之别,这也符合音位对立原则,否则,便无法解释为何《韵镜》中仅唇音字开合口无区别,而舌齿牙喉音均有开合口之别。潘悟云指出,“中古唇音后面的合口成分实际上是一种过渡音,如果主元音的舌位是非前的(即央后元音),同时韵尾的舌位是前的,那么唇音后面就会产生一个合口的成分”[16](P174)。相比于其他声母,唇音开合口的区别不那么显著,亦或正处于趋同变化过程中。

理清了唇音合口所存在的问题,我们就可以推测近代汉语各方言(尤其是北方方言)中唇音的合口介音[u]是如何消失的。由于[u]是后高圆唇元音,在近代汉语唇音声母展唇性的影响下,两者发生异化作用,使得不稳定的圆唇元音逐渐发生脱落,而由合口变为开口。在合口脱落的音变过程中,北方方言比南方方言更快、更彻底,与此同时,南方方言也存在着程度不同的合口介音脱落而变为开口呼的现象。从今晋方言的表现来看,处在北方晋方言的合口唇音的演变也是明显滞后于周边官话的。

二、山西方言遇摄泥来母合口读为开口

总的来看,中古遇摄泥来二母合口字在山西各方言的表现并不一致。泥母合口读为开口在山西方言中占大多数,主要分布在并州片、吕梁片、汾河片大多数方言点;读为合口的则主要分布在山西方言大包片、上党片大多数点,五台片浑源、应县、朔州等点,此外,并州片太谷、灵石两点亦保留合口呼。安泽、霍州和稷山三点的泥母有文白异读,白读为开口,文读为合口,体现出两种读音之间的过渡特征。

相比于泥母来说,来母的读音更为复杂,即使中古来源相同的字表现也不一致,正处在词汇扩散的过程中。山西方言来母读为开口主要是中古遇合一的字,遇合三的字读为开口的较少,且分布比较分散,未形成整片区域。遇合一来母读为开口的方言点在山西是主流,同泥母分布情况大致相同,主要分布在大包片、并州片、吕梁片和汾河片大多数方言点,读为合口的则主要分布在上党片和大包片部分方言点,此外,并州片太谷、灵石亦保留合口呼。山西部分方言来母有文白异读,但是读音则并不整齐,同一音韵地位的字有的有文白异读,有的则没有。遇摄泥来母字的读音情况如表3所示:

从表3可以看出,山西方言遇摄合口字读开口(或称为“裂化”)中,来母的裂化率较泥母更高[17](P28)。山西方言遇摄字发生了元音继续高化、裂化为复元音[ou/?u],然后又单元音化为[?]的音变,这一音变是以声母的锐钝为分化条件的[18](P26)。可以说,舌齿音正是遇摄合口字继续高化,由合口变为开口的重要条件,而舌齿音演变中又以泥来母为先。

三、山西方言疑影喻母合口字读微母

山西部分方言中,疑影喻三母合口字合流,合流之后读音不同,有的读为合口呼;有的读为开口呼,并与微母合流;有些方言疑影喻三母合流后,部分字读为合口,部分字读为开口。具体读音类型如下:

1.疑影喻母合口字全部读作声母为[v]的开口①,主要分布在冀鲁官话(广灵),大包片左云、右玉,五台片神池、五寨、繁峙、保德、浑源、应县,并州片太原(北郊)、清徐、娄烦、榆次(今晋中市榆次区),上党片沁县等点。具体如表4所示:

2.疑影喻母合口字全部读为合口,主要分布在大包片山阴1点,五台片五台、代县2点,并州片祁县、平遥、介休、灵石、交城、文水、孝义7点,吕梁片离石、方山、柳林、兴县、汾阳、中阳、岚县、交口、石楼、隰县、永和、大宁、蒲县、汾西14点,上党片长治市、长治县、壶关、平顺、晋城(包括泽州)、陵川、黎城7点,汾河片霍州、古县、洪洞、赵城、临汾(尧都区)、浮山、襄汾、闻喜、万荣、乡宁、吉县11点。具体如表5所示:

3.疑影喻母部分合口字读为合口,部分字读作声母为[v]的开口,这一类型的方言点在山西方言中占大多数。很多方言点除遇摄读合口外,其余韵摄都读[v]声母开口字,个别方言点的影喻既有读为零声母的合口字,也有读为[v]声母的开口字,并无明显规律。不过,中古遇摄合口字仍保留合口读音是这一类型的共同特点。同时,在各方言中,果合一、假合二“窝蜗卧”等字的读音较为整齐。可以依据“窝蜗卧”等字读开口或合口,将该类型方言再分为两个小类:一是“窝蜗卧”读合口,主要包括大包片的天镇、平定,五台片的偏关、阳曲,并州片的古交、盂县,上党片的长子、屯留、襄垣、阳城等点;二是“窝蜗卧”读作[v]声母开口,这在山西各方言片中都有分布,没有明显规律。具体如表6所示:

就分布区域而言,影疑喻合口字仍读合口的,主要分布于晋方言吕梁片、并州片部分方言点(平遥、介休、孝义、祁县、文水、灵石等)及中原官话汾河片;读为开口[v](读同微母)的,主要分布在大包片、五台片,并州片和上党片也有部分方言点读此音。就分布数量而言,吕梁片和汾河片数量很多。从已调查的104个方言点来看,山西方言中疑影喻母读同微母占比最多的是吕梁片,最少的则是汾河片,其占比排序为:吕梁片>大包片>五台片>上党片>并州片>汾河片,其中,由于冀鲁官话在山西境内仅有广灵1点,数量太少,本文未纳入统计。具体如表7所示:

疑影喻母合口字今仍读合口是保留中古读音,而今读开口的字则经历了合口变为开口的音变。在这一类型中,各方言都不同程度地保留了中古微母。山西方言疑影喻母合流之后讀为零声母,主要是因为合口[u]介音与微母浊擦音声母[v]的读音较为接近,发生了去圆唇化的音变,最终导致疑影喻母合口读同微母[v]。疑影喻三母在山西方言中的合流较为整齐,或读为零声母,或读为[v]声母,这说明三母是先合流为零声母,再与微母合流为[v],否则,便无法解释为何疑影喻三母读音未发生参差。

中古影喻母的合流可以上溯到元代。杨耐思指出,中古的37类声母在《中原音韵》中已大大简化,其中,“影云以”三母已发生合并[10](P15)。在明代兰茂的《韵略易通》中,影喻母完全混并[19](P26)。清代初期樊腾凤的《五方元音》沿用了《韵略易通》“早梅诗”的方式来表示声类,说明其影喻母也已混并。在《五方元音》之后反映明清官话的韵书中,如《等音》《声位》《三教经书文字根本》《音韵阐微》《韵统图说》《黄钟通韵》《本韵一得》和《音鉴》等,影喻二母都已合并。在清代山西籍文士贾存仁所著《等韵精要》中,影喻二母合并为“衣”母,说明当时山西(河东)方言中影喻二母已经完成了合流[20](P18-27)。山西方言属于唐五代西北方言的直系后裔,李范文认为,宋代西北方言中疑影喻三母都已变为零声母,这一变化在西夏或是更早时期就已经开始[21](P112)。

罗常培[22](P8)、王力[23](P61)均认为,疑母在普通话中的消失并与喻母合并,在14世纪就已经普遍。李范文则将疑母消失的时间提前到12世纪。赵荫棠[24](P31)、陆志韦[25](P46)等学者则认为,疑母在元代仍保留[?]或[?/?],各家对《中原音韵》疑母的拟音也比较接近。陆志韦在对《韵略易通》进行探讨时指出,“以辅音而论,他的早梅诗二十字所代表的,跟《中原音韵》的辅音系统十分相像”,其中,“一”代表了“影喻疑”三母;与《中原音韵》的不同之处是,《韵略易通》的“疑”母已完全并入影喻母而成为零声母[25](P46)。《中原音韵》里疑母部分字仍读[?],《韵略易通》则一律读为零声母。

明代后期到清代前期,疑母的分合也呈现出不同的情况。在表现官话的《五方元音》一系韵图中,有的疑母仍保留[?],有的则变为零声母。《五方元音》中,疑母已经消失,按照洪细音分组的原则,分别归入蛙、云母,即中古疑母三四等字归入零声母云母下,一二等字归入零声母蛙母下。在马自援的《等音》中,虽然保留了疑母,认为疑母“与华严字母合”,但随后又进一步解释说:“疑略与影母相同,其声似有似无”。这里的“似有”说明疑母在开合口中仍然保留,“似无”则说明疑母在齐撮二呼中已经消失[26](P309)。

疑母在山西方言的演变与官话区有所不同。马伯乐(Henri Maspero)在《唐代长安方音》(Le dialecte de Tchang-ngan sous les tang)中最先提出汉语鼻声纽包含鼻音和浊塞音两个音素的特点。据罗常培考证,唐五代西北方音疑母无论收声是什么,一律读为[?ɡ][27](P187)。宋初的汴洛方言中也存在着[?ɡ]和[?]两种类型的鼻音声母。乔全生指出,“宋初的汴洛方音原本并无此特点,而是由施护等从西域来中国经长安受西北方音影响所致,或由于汴洛地区大量的唐五代移民带入了西北方音色彩”[28](P60)。高本汉记录上世纪初平阳(今临汾)方言疑母开口字的声母为[?ɡ][29](P194)、(P256)。可见,二十世纪初期的山西方言疑母字仍存在着[?ɡ]和[?ɡ]的读音。在已调查的山西方言104点的字音中,都不同程度地保留着疑母读[?/n]音的情况。与官话方言疑母字的读音相比,山西方言疑母的演变过程无疑要远远滞后。疑母例字的具体读音如表8所示:

今山西方言疑母与影母合流,合流的方式在洪细音前不同。洪音前影疑不分,有的读为[?/n],有的读为零声母;细音前影疑均读鼻音声母[?/n][30](P78)。山西方言疑影母字合流是后期的变化,大致应在元代以后。耿振生指出,“在一些方言里,古疑母和影母合流之后,开口呼产生一个[?]声母,有的等韵作者不愿抹杀[?]声母的存在,所以书中另立一个疑母,但又不把它看作影疑合流之后新产生的辅音,而把它等同于古音的疑母……在韵书上不肯完全采纳俗读,而要遵照古韵书,设立一个独立于影母之外的疑母。”[31](P147)我们认为,官话系统中疑影喻母已合流为零声母,疑母部分字读[?]应是后起的音变。

如前所述,山西部分方言中至今仍保留微母读[v]的现象。王力认为,“微母本来是属于唇音之列的。在《切韵》时代,它是明母的一部分读m;到了唐末宋初,明母分化了,除了东韵三等字之外,它的合口三等字变为唇齿音?(mv),?的发音方法和m相同,但发音部位和v相同,于是在北方话里逐渐变为一个v。这个v从14世纪《中原音韵》时代起,一直保持到17世纪。”[23](P61)从《中原音韵》到明代的官话韵书,大多保留了[v]声母;与此同时,在部分韵书中,微母已变为零声母。明代徐孝的《等韵图经》已无[v]声母,微母字变为零声母,但晚于《等韵图经》的《韵略汇通》仍有[v]的存在,应是《韵略汇通》传承《韵略易通》的结果。金尼阁的《西儒耳目资》(1625)雖然仍保留[v]声母,但[v](物母)已有从浊擦音进一步演变为半元音[w]或纯元音[u]的倾向[20](P31)。

在清初的《五方元音》中,[v]声母已经消失,中古的微母与影喻母合流,变为零声母。康熙、雍正年间,李光地等人奉敕承修的《音韵阐微》,由于秉持“不遽变古”的理念,所以书中仍保留有[v]声母。朴隐子《诗词通韵》的音系基础是代表河洛的官话音系,在其声母系统中,微母字位于次羽三等地位。沙彝尊的《正音咀华》、潘逢禧的《正音通俗表》也都保留着微母的位置。可以明确的是,明清时代官话口语音中已无微母[v],官话系韵书保留微母与韵书作者“存古正音”意识有关,取消微母是侧重时音,较多考虑官话的影响,保留微母是侧重传统读音,是“不遽变古”观念的反映[32](P235)。张玉来很好地解释了这种局面形成的原因,他认为,音韵学家大多具有“存古正音”的意识,但这种“正音”是缺乏统一标准的,同样是表现官话音系,由于采用不同的标准,制作出来的音系便各不相同,很难形成模式一样的音系。他还指出,“方音的客观存在,应当是历史的真实,官话不具有强制的约束力。那些制作音系的专家们并不是每一个人都说共同语,即使说共同语也难免带有自己方言的影子,甚至有的人把这种方言认为就是共同语,能够通行天下,所以这一类韵书音系就往往反映具体的一个方音音系或者既表现共同语音系又表现出方言的音系特点”[33](P79)。

需要指出的是,微母在汾河片方言的演变过程与北方官话不同。北方官话中的微母[v]是从14世纪的《中原音韵》一直保存到17世纪[22](P61),而汾河片方言中微母[v]的形成可以上推到10—11世纪之间[34](P44)。唐五代西北的某方音(可能以沙洲为中心)的明母读为[b],其中,有[-j-]介音的一类字演变为后来的微母,其演变的过程如下:mbj>bmj>bvj>vj。10世纪时,西北另一个方言(可能以长安为中心)以[v]声母对音中古汉语微母,说明这支方言中的微母已从明母[b]中分化出来。12世纪的《番汉合时掌中珠》,微母已对音为[w],这可能与[v]的读音已很相似。由此可知,西北方音微母从明母分化出来的时间比北方话要早,大致在10—11世纪之间,并一直保持至今。北方官话中,[v]声母演变为[u]开头的零声母,最早则是在17世纪以后。

以往学界对汉语方言音变的研究,更多的是关注语音现状和演变历史,对音变成因的解释则不多见。拉波夫指出,“历史语言学的任务是解释过去和现在的差别,但是这种差别到了怎样的程度,却无从知晓”[35](P27),对差别形成原因的解释更是不足。方言中声韵调的共时影响、相互制约是导致语音演变的内部动力,是除接触式之外的又一个重要的音变解释。这种音变解释被称为“音变原理”,属于近期兴起的音法研究的主要内容[36](P25)。近些年来,山西方言音变程度加快,除了与强势方言的接触有关之外,方言内部声韵调之间的相互影响也是导致音变的一个重要因素[37](P166)。本文对山西方言合口韵读为开口韵的研究只是山西方言声韵调相互影响的一个实例,还有更多的音变现象需要学界同仁去共同深入探讨。

参考文献:

[1]王力.汉语语音史[M].北京:中国社会科学出版社,1985.

[2]王静如.论开合口[J].燕京学报,1941,(29).

[3]董同龢.上古音韵表稿[A].“中央研究院”历史语言研究所集刊(第十八本)[C].上海:商务印书馆,1948.

[4]李荣.切韵音系[M].北京:科学出版社,1956.

[5]邵荣芬.切韵研究[M].北京:中国社会科学出版社, 1982.

[6]周祖谟.问学集[M].北京:中华书局,1966.

[7]葛毅卿.隋唐音研究[M].南京:南京师范大学出版社, 2003.

[8]黄易青.从宋跋本王仁昫《刊谬补缺切韵》看唇音字的开合[J].北京师范大学学报(社会科学版),2011,(2).

[9]阮廷贤,储泰松.唇音分开合试证[J].古汉语研究, 2012,(3).

[10]杨耐思.中原音韵音系[M].北京:中国社会科学出版社,1981.

[11]李新魁.《中原音韵》音系研究[M].郑州:中州书画社,1983.

[12]宁继福.《中原音韵》表稿[M].长春:吉林文史出版社,1985.

[13]邵荣芬.《中原音韵》音系的几个问题[A].《中原音韵》新论[C].北京:北京大学出版社,1991.

[14]杨剑桥.汉语现代音韵学[M].上海:复旦大学出版社, 2012.

[15]金基石.近代汉语唇音合口问题与朝鲜对音文献的谚文注音[J].延边大学学报(社会科学版),1999,(2).

[16]潘悟云.中古汉语的轻唇化问题[D].上海:复旦大学硕士学位论文,1982.

[17]孙小花.山西方言语音历史层次研究[D].上海:上海师范大学博士学位论文,2006.

[18]乔全生.山西方言遇摄舌齿音字元音再高化形式的共时历时考察[J].待刊.

[19]张玉来.韵略易通研究[M].天津:天津古籍出版社, 1999.

[20]余跃龙.《等韵精要》研究[D].太原:山西大学博士学位论文,2010.

[21]李范文.宋代西北方音——《番汉合时掌中珠》对音研究[M].北京:中国社会科学出版社,1994.

[22]罗常培.中原音韵声类考[A].“中央研究院”历史语言研究所集刊(第二本第四分)[C].1932.

[23]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[24]赵荫棠.等韵源流[M].上海:商务印书馆,1957.

[25]陆志韦.释《中原音韵》[A].陆志韦.陆志韦近代汉语音韵论集[C].北京:商务印书馆,1988.

[26]李新魁.汉语等韵学[M].北京:中华书局,1983.

[27]罗常培.唐五代西北方音[M].北京:科学出版社, 1961.

[28]乔全生.晋方言语音史研究[M].北京:中华书局, 2008.

[29][瑞典]高本汉.中国音韵学研究[M].赵元任,罗常培,李方桂译.北京:商务印书馆,2003.

[30]白静茹.山西方言影疑母字的演变及分合[A].乔全生主编.晋方言研究——第三届晋方言国际学术研讨会论文集[C].太原:希望出版社,2008.

[31]耿振生.明清等韵学通论[M].北京:语文出版社, 1992.

[32]葉宝奎.明清官话音系[M].厦门:厦门大学出版社, 2001.

[33]张玉来.近代汉语官话韵书音系复杂性成因分析[J].山东师大学报(社会科学版),1999,(1).

[34]龚煌城.十二世纪末汉语的西北方音(声母部分)[A].“中央研究院”历史语言研究所集刊(第五十二本第一分)[C].1981.

[35][美]威廉·拉波夫.语音变化原理:内部因素[M].石锋,郭嘉译.北京:商务印书馆,2019.

[36]麦耘.音法研究与音史研究[A].张玉来主编.汉语史与汉藏语研究(第一辑)[C].北京:中国社会科学出版社,2017.

[37]余跃龙.山西方言声韵调相互影响(一)——也谈山西方言的入声舒化[A].乔全生主编.北斗语言学刊(第八辑)[C].北京:社会科学文献出版社,2021.