教育新基建三问:何为基?新在哪?如何建?

2021-11-26郑旭东周子荷

郑旭东 周子荷

[摘 要] 教育新基建的推进,在基本理论和方法论层面上存在着三个亟须回答的关键问题:何为基?新在哪?如何建?在时代变迁、技术扩散和教育变革相互交织的宏观场景中,教育新基建的“基”即奠基:为信息时代教育生产方式的变革奠定物质技术基础;教育新基建的“新”,主要体现在以新一代信息技术为支撑实现教育的数字化转型和高质量发展这一新的战略目标上;关于如何建,文章提出要以复杂系统的思维来认识并驾驭教育新基建的复杂性,把战略规划与变革管理结合起来。

[关键词] 教育新基建; 数字化转型; 高质量发展; 战略规划; 变革管理

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 郑旭东(1980—),男,山东临沂人。教授,博士,主要从事教育技术学基础理论研究。E-mail:xudong@mail.ccnu.edu.cn。

一、引 言

新基建被誉为构筑数字时代的新结构性力量[1]。《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的颁布,吹响了教育领域新基建的号角。以新一代信息技术为支撑的教育新基建,将为现代化进程中教育的数字化转型和高质量发展提供新的强大物质技术基础。对一些基本的理论和方法论问题进行深入探讨,将有助于更好地推进新基建及其战略目标的达成。

二、何为基:在时代变迁、技术扩散与教育变革的交织中把握教育新基建的历史意义与战略价值

有关教育新基建的第一个基本理论问题,即教育基础设施究竟是什么。这一问题可以凝练为“何为基”。回答了这个问题,才能真正把握教育新基建的历史意义与战略价值。

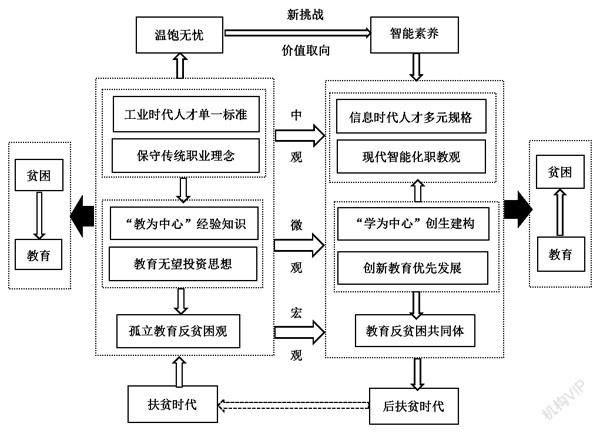

(一)时代变迁、技术扩散与教育变革交互作用中教育基础设施的演进

任何教育变革都不是凭空发生的。时代思潮和社会变迁为教育变革提出了理想追求和目标导向。但任何教育理想和目标的达成,只有在相应的物质技术基础的支撑下才能成为现实,否则便只能是可望而不可即的空中楼阁,最终沦为一个又一个教育的“乌托邦”。从宏观的社会历史进程来看,时代变迁在前端引领,技术扩散在后端支撑,一前一后共同推动着教育变革的车轮滚滚向前。时代变迁、技术扩散和教育变革三者之间错综复杂的交互作用构成了教育信息化创新发展以及教育进步最根本的逻辑[2]。只有立足于时代变迁、技术扩散和教育变革三者相互交织的宏大历史场景之中,才能真正理解和把握时代大潮中教育新基建作为教育变革之“基石”与“底座”的真谛。

马克思曾经指出,“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”[3],深刻揭示了基础设施作为“基石”与“底座”对经济社会发展乃至社会历史演进的重大影响。教育长期以来都是一个主要依靠人力的劳动密集型行业,因技术含量不足,生产率一直处于比较低下的水平[4]。心理学家斯金纳20世纪50年代曾经感慨“教室的机械化水平连家庭的厨房都不如”[5],从某种程度上反映了教育的技术变革是多么艰难。从装备水平和技术含量来看,和其他行业相比,教育是一个相对落后的社会部门。时至今日,这一状况也没有发生根本性的改变,否则便不会有“乔布斯之问”。

教育基础设施是一个教育系统正常运转的物质技术基础,构成了这个系统的底座与基石,为系统功能的发挥、特别是教育教学等各项业务的开展提供条件支撑和公共服务。在漫长的社会历史进程中,教育基础设施中“基础”的作用长久稳定,“设施”的形式日益丰富,塑造了不同时代的教育形态。在农业社会,教育基础设施建设主要是在“学园”或“私塾”这一给定的物理空间中围绕语言、文字、纸笔展开,催生的是学徒制的教育。进入工业社会,以机械化为特征的印刷技术构成了教育基础设施建设的核心支撑,在此基础上产生了现代意义上的“学校”,催生了班级授课制式的教育。到了信息社会,教育信息化的长足发展为教育提供了以信息化为特征的基础设施,信息化教育的新形态正或隐或现地出现在历史的地平线上。

(二)教育新基建将为信息时代教育生产方式的变革奠定物质技术基础

在教育基础设施演进和教育改革发展的互动中要注意区分两种革命:“教育革命”(Education Revolution)和“教育的技术革命”(Technological Revolution in Education)。前者是社会学意义上的,而后者则是技术学意义上的。教育革命必然包含着技术方面的革命,但技术方面的革命并不必然导致教育革命[6]。不能把教育革命等同于教育的技术革命,更不能用教育的技术革命取代教育本身的革命,因为教育毕竟不是一个单纯的技术系统。

但同时也要意识到,教育本身作为一个社会生产系统,同样遵循历史唯物主义的基本规律。教育革命和社会革命一样,核心是生产力和生产关系的矛盾运动。教育的生产力受教育的生产工具制约,同时又决定了教育的生产关系,而生产工具主要取决于技术进步。从这一意义上来说,教育的生产工具的进步,即教育的技术革命,为教育革命奠定了基本的物质技术基础。自工业革命以来,始终不乏教育革命的历史呼声,但教育的面貌并沒有发生根本性的改变。究其原因,还在于教育本身并没有能够像其他社会生产部门一样,利用近代科学革命以来的技术创新构造起一整套全新的、体系化的生产设施,进而催生出全新的生产方式。以学校和教室为代表的教育的基础环境以及以书本和纸笔为代表的教育的生产工具都没有发生根本性的改变,教育的生产方式自然也一直停留在工业革命以来介于机器大生产和手工劳动的工厂手工业这一中间状态上[7]。就像人不能抓着自己的头发离开地球一样,没有新的物质技术基础为支撑,教育不可能发生革命性的改变。教育新基建的革命性意义正在于以教育的技术革命推动教育本身的革命,即通过新一代信息技术的全方位应用,为教育构造一个全新的基础环境,提供一套全新的生产工具,从而为教育变革提供一种全新的物质技术基础。

《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》指出:“教育新型基础设施是以新发展理念为引领,以信息化为主导,面向教育高质量发展需要,聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系。”[8]它以新技术为支撑,为教育提供数字转型、智能升级、融合创新等服务。作为国家新基建的一部分,教育新基建同样包含信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施。具体来说,教育的信息基础设施包括以5G、物联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施和以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施。它将为教育提供一个全新的数字基座,使学校建立在网络而不是房屋之上。教育的融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统教育基础设施转型升级。它将使已有的教育基础设施经过彻底的数字化改造后产生脱胎换骨般的变化,集空间物理环境、虚拟技术环境和文化心理环境于一体,以强大的技术能力让校园更智慧,让课堂更透明。教育的创新基础设施主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制等具有公益属性的基础设施,如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。它将为即将到来的教育革命持续地提供新工具,不断地注入新动力。

三、新在哪:以新一代信息技术为支撑实现

教育的数字化转型和高质量发展

教育新基建的“新”主要体现在两个方面。第一,从手段上看,表现为技术新,即教育新基建以新一代信息技术的普遍应用为教育创新发展奠定新的物质技术基础;第二,从目的上看,表现为目标新,即教育新基建以新发展理念为引领,致力于实现教育的数字化转型与高质量发展。二者结合在一起,体现了教育新基建推进中目的和手段的统一。

(一)以新一代信息技术为支撑推动教育的数字化转型

新一代信息技术是新一轮科技革命的先导,主要包括六个方面,分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。[9]在教育新型基础设施体系中,不管是信息网络、平台体系、数字资源,还是智慧校园、创新应用、可信安全,其构建与发展,都以5G、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链、虚拟现实、增强现实等新一代信息技术为支撑。

教育新型基础设施的构建与发展,将推动教育的数字化转型。欧盟委员会认为,数字化转型,即通过先进技术的融入及物理和数字体系的整合,获得创新型业务模式和新流程的新优势,并实现智能产品和智慧服务的创造[10]。数字化转型具有丰富的层次。在技术层面上,是指新数字技术的使用;在组织层面上,涉及组织流程的改变或新业务模式的创生;在社会层面上,意味着教育体系全方位的重构[11]。教育的数字化转型,在最基本的意义上,是指通过新一代信息技术在教育新基建中的创新应用,把教育从劳动密集型行业转变成技术密集型行业。这将是自现代意义上的学校建立以来,教育领域内最深刻的一场“工业革命”。如果说在这场革命之前,教育的各项业务,主要是靠人力为主、机器为辅,那么在这场革命以后,教育中的大部分业务将主要交给机器来完成,在生产方式上超越工场手工业的水平,实现真正意义上的机器大生产,并在这一过程中实现规模化与个性化的统一。

必须指出的是,教育的数字化转型并不仅仅只是技术的引入和应用[12],更重要的是“人”的改变[13],其最终目标是完成教育的“制度转型”(Institutional Transformation),而这正是教育变革的核心所在。所谓制度转型,是指对一个机构赖以建立和运转起来的那些核心思想、价值观念、结构流程、行为模式、文化氛围等进行有目的的、根本性的、集中深入的、影响深远的变革的过程[14]。教育的制度转型意味着整个教育体系的重构和教育生态的重塑,集中展现了新一代信息技术通过新基建给教育生产方式带来的深刻裂变。教育主要是一种信息型实践[15],以信息基础设施为基础和关键支撑的教育新型基础设施体系极大降低了这种信息型实践中对各种信息资源进行统筹协调的时间和空间成本,且伴随着时间的推移会极大提升教育的劳动分工和生产力水平,进而增加教育产品与服务的供给及教育系统本身的复杂性,产生新的教育生产方式。伴随着生产方式的改变,教育的生产关系也将发生根本性的变化。以分班授课和分科教学为核心的现代教育的一整套制度安排都将瓦解,以課堂为中心、以教师为中心、以书本为中心的传统教育将退出历史舞台,作为教育生产关系之核心的师生关系的重构将进入新的历史阶段,教育革命随之到来。

(二)在数字化转型的历史进程中实现教育高质量发展

新基建支撑和推动教育的数字化转型,是服务于高质量发展这一重大现实需求的。高质量教育体系建设是现代化进程中我国教育改革创新与发展的重中之重。教育高质量发展不仅是一个基本理论问题,更是一个重大现实问题。高质量的内涵是和一个国家教育发展所处具体阶段及其要服务的经济社会发展这一更为宏观的目标密切联系在一起的。在迈向教育现代化2035的历史征程中,高质量的教育至少展现出以下四个方面的特征。

第一是均衡,即在一个健康的社会生态系统中,教育的“贫富差距”不能过大,绝大多数社会成员应该都能够获得可以切实促进自身发展并实现阶层流动的教育公共服务。20世纪50年代以来,教育作为准公共产品的属性日益彰显,公共服务均等化成为教育发展新诉求,公平正义更成为中国教育改革的时代主题。第二是优质,即绝大多数社会成员接受的教育公共服务都是有品质的,其核心是作为教育系统基本主体的学校教育的质量要保持在一定的水准之上。有质量的教育是一个国家经济社会发展水平进入一定阶段之后必然会出现的追求。第三是创新,衡量一个教育体系是否是高质量的教育体系,很关键的一点就是看这个教育体系是否具有不断进化的能力。对一个教育体系而言,创新能力是持续保持和提升质量的关键。第四是永续,即这一教育体系是否能够长时间地处于优质均衡的状态,并始终保持创新的能力。可持续发展已成为世界各国的普遍共识。教育要服务于可持续发展的社会目标,自身也需要具有可持续发展能力,即既能够满足当代人的教育需求,同时又不损害后代人满足其教育需求的能力[16]。

高质量教育体系建设是一个系统工程,需要作出多方面的努力,教育新基建在其中将发挥基础性的支撑作用。教育均衡主要包括两个方面,一是教育资源的均衡配置,二是教育公共服务的均等化。教育新基建中围绕新型资源和工具、资源供给、资源监管对数字资源的新布局,既有助于扩大优质教育资源的覆盖面,同时还有利于提升资源供给与应用服务的精准化水平,并保证普惠公平,避免陷入数字鸿沟。教育质量的提升和创新能力的发展则有如一个硬币的两面,需要通过创新教育教学模式,转变教学与学习方式,提升教育管理与服务效能来实现。教育新基建中围绕信息网络、平台体系、智慧校园和创新应用展开的一系列战略布局,则有助于重组教育教学的业务流程,转换教育发展的动力结构,实现质量提升和创新发展的双重目标。教育可持续发展能力的不断增强,则主要有赖于新生态系统的构建。在新基建整体推进的过程中,以信息网络、平台系统、数字资源为基础支撑,立足智慧校园开展应用,以可信安全为其保驾护航,将可有效规避改革发展过程中的各种风险,重塑和优化教育教学的新生态,不断增强可持续发展能力。

四、如何建:复杂系统方法论引领下的

教育新基建之战略规划与变革管理

《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》明确了教育新基建包括新网络、新平台、新资源、新校园、新应用和新安全在内的六大基本方向和二十项具体任务。在国家新基建的总体蓝图下推进教育新基建创新发展,需要新方法论的指南,以实现发展方式转变。

(一)以复杂系统的方法论驾驭教育新基建的复杂性

新基建的兴起标志着基础设施建设进入了一个以大规模、智能化、数字化平台为基石的战略发展新阶段。有学者指出,为了更加全面准确地把握技术基础设施与更广泛的社会经济系统之间错综复杂的交互关系,有必要采用跨学科的系统方法[17]。教育新基建是一个复杂的社会系统工程,需要以复杂系统的思维来认识并驾驭其复杂性。

大型基础设施建设项目的复杂性水平一般由三个方面的因素决定,即项目本身在结构上的复杂程度、项目在推进过程中面临的各种不确定性以及项目建设存在的各种约束性条件[18]。首先,从内容上来看,教育新基建涉及六大基本方向和二十项具体任务,且相互之间存在密切联系,这决定了其在结构上的复杂性远远超过一般意义上的教育信息化项目。其次,不管是教育的数字化转型,还是高质量发展,都始终处于动态变化之中,这决定了教育新基建在目标上的不确定性;而新一代信息技术仍处于持续发展之中,则决定了教育新基建在手段上也面临着不确定性。此外,教育新基建无论是在发展的宏观环境,还是在可以调动和支配的资源上,也都面临着整个国家新基建的制约,这进一步增强了教育新基建的复杂性。

复杂性理论是一种具有指导意义的元理论,常常被用来理解一系列处于演化中的自然和社会系统[19],是一种面向复杂系统的方法论,有助于驾驭教育新基建的复杂性。其最重要的价值在于为教育新基建确立了一种新的系统观,提供了一种新的方法论。复杂性理论把教育新基建视为一个始终处于演化中的复杂自适应系统,而不是一个处于孤立静止状态的机械系统。从复杂性理论的视角看,教育新基建不仅静态地包含对象化的物质实体,而且还注重站在系统生成与信息流动的角度进行数据间的传导与交互,进而建立起网络状的基础设施连通,并最终以流动的“比特”为桥梁建立起物质系统间的意义性关联[20],引领教育新基建不断走向新境界。一般意义上的社会生产实践属于物质能量型实践,教育则是一种信息型实践。它需要的基础设施显然不仅仅只是其他社会生产部门所需的物质型基础设施。从器物型、装备型的基建工具到数字化、智能化的基建环境,教育新基建突破了传统基建以物质与能源为主的模式,建立起一系列类似于“信息高速公路”“赛博空间”的基础设施以及以此为基础的社会性基础设施(Social Infrastructure),开创了新基建发展的新境界[21],以服务于教育这种独特的信息型实践。

(二)以战略规划和变革管理的结合推进教育新基建

教育新基建在复杂性理论的引领下,在具体推进过程中,不仅需要从以技术本位的软硬件基础设施建设转向以人为本位的信息技术服務创新,从行政管理系统的流程再造转向信息技术支撑的课程教学与科研方式变革,还要实现一个更为关键的转变,即在发展模式的战略选择上,要把战略规划和变革管理结合和统一起来。

当代社会组织的发展越来越具有不确定性,彼此之间的联系也越来越密切,这使战略规划变得前所未有地重要。但新一代信息技术发展非常迅速,各种新兴技术还处于起步阶段,发展前景尚不明朗。在这种情况下,仅靠传统意义上孤立静态的战略规划,很难保证教育新基建的顺利推进。信息化和全球化时代的教育变革充满了不确定性,教育新基建的战略规划应该遵循渐进主义的逻辑,即在确立了推动教育的数字化转型和高质量发展这一战略愿景和目标后,具体的行动计划应具有充分的灵活性。因此,教育新基建的战略规划并不是一个刻板的行动路线图,而是在混沌和不断试错中逐渐趋近目标。

以新基建推动教育的数字化转型,是一场影响深远的教育信息化的创新探索,其中潜藏的各种不确定性无疑蕴含着风险。如果说传统的教育变革是步长值符合正态分布的“布朗运动”,那么新基建推动的教育的数字化转型则是步长值符合重尾分布的“莱维飞行”,对于探索未知而言具有显著优势,但同时也因不可预测而使风险系数急升[22]。正如教育史家库班(Larry Cuban)所言,技术变革教育的轨迹不可能像子弹飞行的轨迹那样处于完全可预测的状态,而是像蝴蝶飞那样,充满了不确定性[23],新一代信息技术变革教育的历史轨迹更是如此。这样一来,如何驾驭新基建推进中面临的各种潜在风险,切实避免教育信息化实践中长期普遍存在的“买得多用得少”[24]以及“有变化而无改良”[25]等问题,就既需要为变革制定可行的战略规划,又需要有驾驭变革的领导能力。此时,变革管理的地位开始凸显。

变革管理是战略规划在实践中的延伸,即在规划落实过程中,当组织成长迟缓,内部不良问题产生,愈加无法因应外部环境变化时,制定组织变革的策略,将内部层级、工作流程及组织文化进行必要调整并改善管理,以实现组织的顺利转型[26]。变革管理是20 世纪80年代以来,在应对复杂多变的系统性变革现实中发展起来的一种新的管理理念、实践与艺术,是当代管理理論的一大创新,蕴含着对变革进程中风险控制的底线思维。它使管理实践从传统的封闭走向开放,从简单走向复杂,从规范走向创新,从静态走向动态,对于规划落实和变革过程中的风险控制具有非常关键的作用。教育新基建以实现教育的数字化转型和高质量发展为己任,作为一场技术驱动的教育变革,是一场深刻的制度转型,很容易像脱缰的野马一样失去控制[27]。变革管理则蕴含着掌控复杂变革的智慧、策略与高超的领导艺术,为教育信息化的领导者驾驭这匹可能脱缰的野马提供了缰绳[28]。

战略规划和变革管理是保障教育新基建顺利推进,实现教育的数字化转型和高质量发展的两大基本条件,也是身处变革时代的教育信息化领导者必须具备的两项基本领导力。战略规划让领导者在凝聚共识的基础上给变革确立一个明确愿景,为变革指明了方向,而变革管理则可以使变革不至于因阻力太大半途而废,或因失去控制而误入歧途,让教育新基建在向变革愿景迈进的过程中,能渡过各种激流与险滩而安然抵达变革的彼岸。

五、结 语

教育新基建的革命性意义在于以教育的技术革命推动教育自身的革命。新一轮教育基础设施建设即将拉开帷幕,将构成教育信息化2.0时代技术变革教育这一历史进程中的又一个重要里程碑,而其展现的将是方兴未艾之新一轮科技革命支撑下信息化教育的新境界。

[参考文献]

[1] 徐宪平. 新基建,构筑数字时代的新结构性力量[J].宏观经济管理,2021(2):2.

[2] 杨宗凯,吴砥,郑旭东.教育信息化2.0:新时代信息技术变革教育的关键历史跃迁[J].教育研究,2018,39(4):16-22.

[3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].中央编译局,译.北京:人民出版社,1995:277.

[4] BREEN M P, ARY D E. A nationwide survey to determine who chooses instructional films[J]. Audiovisual instruction, 1972, 17(9): 46-48.

[5] SKINNER B F. The science of learning and the art of teaching[J]. Harvard educational review, 1954, 24(2): 86-97.

[6] SUPPES P. Technology in education[M]// Issues in urban education. New Haven: Yale University Press, 1971: 119-146.

[7] 杨宗凯,吴砥,郑旭东. 信息技术与教育融合发展的中国道路[M]. 北京:人民教育出版社,2019: 10.

[8] 中华人民共和国教育部. 关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见[EB/OL].(2021-07-08)[2021-09-18]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202107/t20210720_545783.html.

[9] 胡锦绣,钟书华.国内“新一代信息技术产业发展评价”研究述评[J].科学管理研究, 2019, 37(4): 57-62.

[10] VERINA N, TITKO J. Digital transformation: conceptual framework[C]//Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering'2019. Vilnius: Lithuania, 2019: 9-10

[11] REIS J, AMORIM M, MEL?魨O N, MATOS P. Digital transformation: a literature review and guidelines for future research[C]//World Conference on Information Systems and Technologies. Springer, Cham, 2018: 411-421.

[12] TABRIZI B, LAM E, GIRARD K, IRVIN V. Digital transformation is not about technology[J].Harvard business review, 2019(13):1-6.

[13] FRANKIEWICZ B, CHAMORRO-PREMUZIC T. Digital transformation is about talent, not technology[J]. Harvard business review, 2020(6): 3.

[14] ECKEL P, GREEN M, HILL B. Riding the waves of change: Insights from transforming institutions[Z]. An occasional paper series of the ACE Project on leadership and institutional transformation and the Kellogg Forum on higher education transformation. Washington, DC: American Council on Education, 2001.

[15] 桑新民. 呼唤新世纪的教育哲学[M].北京:教育科学出版社,1993:333.

[16] VENKATARAMAN B. Education for sustainable development[J]. Environment: science and policy for sustainable development, 2009,51(2): 8-10.

[17] ANDERSSON A E, BATTEN D F, JOHANSSON B, et al. Advances in spatial theory and dynamics[M]. Amsterdam, Netherlands: North Holland Publishing Co., 1989: 241-261.

[18] DUNOVIC I B, RADUJKOVIC M, ?譒KREB K A. Towards a new model of complexity–The case of large infrastructure projects[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014,119: 730-738.

[19] LANSING J S. Complex adaptive systems[J]. Annual review of anthropology, 2003, 32(1): 183-204.

[20] ISHIDA T. Digital city kyoto: social information infrastructure for everyday life[J]. Communications of the ACM, 2002, 45(7):76-81.

[21] GRIFFITH J B, SMITH M S. The information superhighway and the national information infrastructure(NII)[J]. Journal of academic librarianship, 1994, 20(2):93-95.

[22] ELLIS J, PETROVSKAYA N, PETROVSKII S. Effect of density-dependent individual movement on emerging spatial population distribution: Brownian motion vs Levy flights[J]. Journal of theoretical biology, 2019, 464: 159-178.

[23] CUBAN L. The flight of a butterfly or the path of a bullet? Using technology to transform teaching and learning[M]. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2018: 1-18.

[24] LOMICKA L. Review of Oversold and underused: computers in the classroom[J]. Language learning & technology, 2003,7(3):42-45.

[25] BAUERLEIN M. Inside the black box of classroom practice: Change without reform in american education[J]. Education next, 2014,14(1): 89-91.

[26] 鄭旭东. 公立研究型大学的战略规划与变革管理——杜德斯达特高等教育改革发展的实践 与理论探究[D]. 南京:南京大学,2009:20.

[27] ECKEL P D, KEZAR A J. Taking the reins: Institutional transformation in higher education[M]. Santa Barbara County, California: Greenwood Publishing Group, 2003: xi.

[28] GERTH T, PEPPARD J. Taking the reins as CIO: a blueprint for leadership transitions[M]. London, UK: Springer Nature, 2020:xii.