情绪调节技术:情绪情境分离与结合法

——以人际交往为例

2021-11-26吴贤华

吴贤华

(湖北第二师范学院 教育科学学院,湖北 武汉 430205)

0 引言

由于情绪的复杂性,至今学术界对情绪的界定还没有完全达成一致. 当前相对易接受的一种界定是:情绪[1]是人对客观事物是否满足需要的态度体验及相应的行为反应. 情绪具有动机功能[2],能以一种与生理动机相同的方式激发与指导人的行为,从进化角度来看,情绪对人的生存和发展、认知、人格与交往具有适应价值. 但传统情绪观点把情绪看成是非理性的,与紊乱、冲动、不理智等有关. 因此,鉴于情绪功能复杂性,有必要认识与管理个体的情绪.

情绪体验与情境是产生情绪过程的两个重要节点,情绪是在刺激情境下产生的结果,而情境则是情绪产生的背景因素,情绪与情境既可以分离,也可以结合. 何时分离、何时结合,取决于情绪是否对个体产生困扰.以大学生人际交往为例,他们会在人际交往过程中形成相应的人际交往情绪体验. 有些大学生在人际交往中会产生人际压力,甚至于产生人际交往障碍. 而有些大学生则能体验到较强的人际交往质量,具有较高的人际交往效能感. 造成这些差异的可能原因除了人际交往策略、归因风格[3]等外,情绪调节能力对人际交往能力也会产生影响.

1 情绪调节的理论与技术

情绪调节[4]是个体在一定情境下为了达成情绪调节目标而使用的情绪调节策略,即个体为了满足情境需求而对内在体验、生理反应及行为表现进行调控. 研究者从不同角度系统地阐述了情绪调节理论,如情绪调节理论[5]下情绪调节情境观、结构观与过程观等. 情绪调节情境观强调情境作用,即产生情绪问题的刺激情境的影响,而不是人格特质对情绪调节的影响. 情境观认为只需要通过消除情境因素,就能达到情绪调节的效果. 情绪调节结构观强调,情绪调节是由相对独立的情绪调节成分组成,该组成成分是以空间视角呈现,而不是如过程观所认为的以线性角度呈现. 持有情绪调节过程观[6]的Gross 把情绪调节分成5 个阶段,从时间线性角度理解包括情境选择、情境修正、注意分配、认知改变和反应调整,情绪调节发生在5 个阶段中的每个阶段. 在情景选择阶段时,个体接近或回避某些人、事件与场合以调节情绪,如具有社交焦虑的大学生会努力回避社交场合或者他人(如教师或异性同学)以减少焦虑体验. 在认知改变阶段时,个体从情绪事件的可能解释中选择其中一个解释,从而改变认知. 个体会经常用来减低或增大情绪反应,或者改变情绪的性质,如社交焦虑的大学生会通过选择一个错误的意义解释,来增大自己对社交活动的消极情绪体验,而社交能力强的大学生则会通过对不合理的认知进行辩论,选择一个或多个正确的意义解释,从而降低消极情绪的反应,从而增加积极情绪的体验.

另外,还有研究者提出了只针对负性情绪调节的技术,如系统脱敏法[7]与理性情绪行为疗法. 系统脱敏法又称敏感递减法,是行为主义理论下一种实操性方法,其目的是为了帮助个体降低对某些刺激情况的敏感反应,从而免除负性情绪的痛苦,以恢复正常的生活. 该方法要求根据人体验到的负性情绪强度,制作反应等级表与相对应刺激事件,依次增加反应强度,来达到消除负性情绪的目的,如有研究[8]检验了系统脱敏法对紧张性口吃的干预效果. 系统脱敏法作为一种针对负性情绪的调节技术,却没有关注到正性情绪表达. 还有研究者从认知行为角度来解决情绪困扰,并形成了理性情绪行为疗法[9]. 该疗法从整体上对不合理认知进行辩论,采用积极行为来调节负性情绪体验. 理性情绪行为疗法在治疗技术上,融合了各种不同的认知、行为和情绪技术,是一种多模式的整合治疗方法. 在使用认知技术时,多用质问、解释、指导等技术来引导求助者认识并修正自身的非理性信念,常用的技巧包括对不合理信念的驳斥、应对性的自我陈述、阅读治疗、认知性的家庭作业以及视觉化和意象等. 在具体应用中会采用角色扮演、自我对话以及想象技术等情绪技巧. 如黄文琳[10]验证了利用理性情绪行为疗法对人际交往障碍进行干预的成效.

综上所述,情绪调节的情境观、结构观与过程观具有较强的原理性,在具体情绪调节过程中实操性有待提高,而作为情绪调节理论下的系统脱敏法与理性情绪行为疗法,虽具有处理负性情绪较为成熟的操作步骤,但不足之处是过于繁复,专业性太强,不利于情绪困扰者快速掌握. 大学生个体不能因为受到情绪困扰才寻求摆脱负性情绪,当想追求较高生活质量时,还需要把积极情绪放大. 因此,回到大学生人际交往上面,大学生在人际交往时不仅会体验到消极情绪,也会体验到积极情绪,从积极心理学角度来看,大学生个体更应该关注积极情绪,如幸福. 从发展视角看,教育者需要引导大学生从困扰自身的消极情绪中顺利走出来,使他们更多地体验到一种积极情绪,并形成良好的人际交往效能感. 因此,有必要寻求一种易操作的对负性情绪与积极情绪都有效的情绪调节方法.

2 情绪调节的新技巧:情绪情境分离与结合

情绪情境分离结合法是通过体认生理唤醒状态、辩论不合理信念等步骤来改变情绪体验. 即通过分离技术,使混在一起界线不清的生理唤醒、不合理信念与情绪体验划分界线,让生理唤醒、不合理信念至少与消极情绪保持中立. 通过结合技术,使松散的、不紧密、微弱的生理唤醒、情境与积极情绪建立有效联结,增大积极情绪的体验强度.

2.1 消极情绪的调节:情绪情境分离

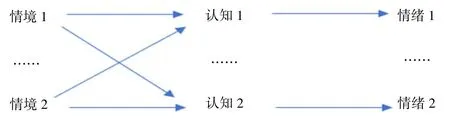

情绪不会凭空产生,会受到来自于身体内外部产生刺激的影响. 外部刺激比如一次课堂发言、操场上一次交谈、同学的一次拒绝、校园内组织的一次活动、排队买饭别人的插队等都是具体的行为情境. 情境是产生情绪刺激发生的背景或者产生情绪的具体刺激,如教室、寝室、树下的石桌、校园内湖边小道等. 而情绪则是由于受到具体刺激产生的符合或不符合自身需要后的体验. 相同或相似的行为情境背后可能会产生不一样的情绪体验,情绪体验的性质取决于是否满足自身需要. 实际上满足自身需要是具有认知色彩的内在标准,并且具有主观性与个性化,每个大学生个体都可能会有不同的内在标准,即使是同一个体在不同的时间节点上也可能会存在不同的内在标准,是否需要的内在标准将使情绪与情境之间连接,并呈现多样性特点.因此,所处情境与情绪之间需要通过“需要—认知”判断作为中介变量产生作用,那么情境刺激到情绪产生并不是具有一一对应关系,而是根据个体自身认知判断系统多样性,从而具有复杂关系,如图1 所示.

图1 情境与情绪的复杂关系

虽然消极情绪并不总是对大学生个体社会交往产生负面影响,但对于过多的消极情绪,尤其是困扰大学生个体的正常生活与学习的消极情绪,情境与情绪最好做到分离. 分离指建立分界线,边界理论的主要观点强调存在着界线,在不同的领域有不同的概念,在个人成长领域有自我边界理论[11],比如个人与他人交往存在边界. 界线划分不清或界线重叠,会带来情绪困扰. 那么如何做到消极情绪与情境分离呢?第一,消极情绪要与所处情境中的身体感受分离,即主观情绪体验要与客观情境所产生的身体感受分隔开来;第二,消极情绪要与情境中认知分离,即主观情绪体验要与客观情境下所产生的主观认知分隔开来.

那么具体来看,如何做到分离呢?可分为如下两个步骤.

第一步,人际交往焦虑(情绪)与心慌等身体感受应分开,也就是说心慌与脸发热等身体感受并不是与人际交往活动的情境有直接关系,虽然在人际交往时体验到了心慌等身体感受,但身体感受与情绪体验二者之间应存在着界线,因为在其他场合(如衣服穿多、天气较热或运动过后等)也会存在着心慌与脸发热等生理反应,根据边界理论的主要观点,情绪与身体感受应该也可以存在着分界线. 情绪的外周理论[1]认为生理变化引起情绪产生,强调了生理变化的作用. 按照情绪外周理论观点,当大学生感受到心慌、手发凉等生理反应后,会产生消极的情绪体验. 实际上,生理反应与具体的情绪并非一一对应关系,因此,当感受到身体变化时,不要简单地看成是当下人际交往活动所带来的变化. 大学生可以通过操纵身体来平缓身体变化,如可以通过深呼吸、肌肉放松训练并以不批判身体变化的中立态度来减少心慌等身体变化. 心慌与脸发热等身体感受也不是与过去交往失败所引发负性体验有直接关系,身体变化只是纯粹的中性事件,需要做的就是让这些变化恢复到平静状态.

第二步,应做到消极情绪与不合理认知分离,产生人际交往失败体验的负性情绪只是人际交往的经验不足,不与身体僵硬、面子羞耻或人格特征有关,当大学生存在人际交往的不合理认知观念时,就需要做到与不合理认知分离. 理性情绪行为疗法有一个根本信条,即:我们不是我们的行为[12],也就是人的本性与人的行为不可等同,人们不能根据个体做出了何种行为而推出其具有何种本性[13]. 换句话说,即人格不等于人格特质的行为,大学生不必把具体的交往行为上升到稳定的人格水平. 同时,大学生还需要区别这3 个概念:“我”“我的行为”以及“对我行为的评价”. 即“我”是个具有丰富人格的主体,“我的行为”是具体的行为表现,虽与人格主体有关系,但不能直接简单地等同于人格主体,“对我行为的评价”则是依据价值标准或社会标准来评价,价值标准不同,那么对行为与行为结果的认识也就不同,这3 个概念间存在紧密联系与差异. 大学生应该对在人际交往活动中所形成的“我”“我的行为”与“对我行为的评价”3 个概念进行区分,划分界线. 当交往经验不足时,不是“我”出现了问题,而是“我的行为”出现了训练不足,因此,大学生需要做的不是回避交往,不是回避交往恐惧所带来的压力,而是多去与他人交往,从交往中积累丰富的与人相处的经验,从而减少负性情绪体验. 有实证研究[14]显示,回避因人际交往带来的压力时,会带来更强的负性体验. 因此,一旦大学生把情绪与情境分离,他们就可以有选择性地感受其身体变化,用合理认知与不合理认知进行辩论,真正达到缓解该负性情绪.

2.2 积极情绪的调节:情绪情境结合

针对积极情绪的培养,可反过来行之,即积极情绪应与情境相结合. 当积极情绪与画面感强的情境结合起来,就易加深对积极情绪的体验,当然从某种程度来说,个体对消极情绪体验强烈的原因之一,在于个体把消极情绪与画面感强的情境直接建立了联系. 但由于中国人的内敛个性,在情绪表现上会做出限制情绪表达的事情,这样会存在缺少情绪表达的机会,因此可能存在中国人不习惯于把积极情绪与生动积极的情境相结合,如王登峰等[15]研究发现,中国人对人格特质的行为描述主要是评价性,而非描述性,即是主观情感性评价行为表现,而不是客观陈述行为表现,并且人格的情绪性维度也是强调关注于人际交往或做事情境下个体的情绪表达特点. 鉴于以评价视角和与人互动中来看待人的行为,中国人[16]有可能会谨慎地表现自己与表达自己的情绪,尤其是积极情绪. 培养积极情绪,除经常地表达积极情绪外,还可以在平时进行积极情绪与情境相结合的训练,利用行为主义强化理论来训练与塑造积极情绪与情境结合行为.

现在日益受到重视的积极心理学强调了积极心态与积极情绪体验,积极情绪[17]有欢愉(例如欢欣、幸福)等. 积极心理学认为积极情绪是幸福的一部分. 在积极心理学影响下,布彦特构建了一种新的培养积极心态模式,提出品味技巧来培养积极心态与情绪. 品味[18]一词是指人们引起、欣赏和增强积极体验的能力以及以这种能力为基础的加工过程. 品味既具有感觉(如味觉)的特点[19],又具有认知联结与认知反思的特点,具有多层次性. 布彦特还归纳出了提升品味行为层面策略与认知层面策略[18]. 提升品味行为策略,如与他人分享策略,找到可以分享的他人,告诉他你有多珍惜这一瞬间;行为表达策略,自然表达自己的积极情感,不做任何控制,比如欢呼雀跃、开怀大笑. 在认知层面策略上,如通过“心理图像”策略,主动储存记忆片段,以利于未来的回想和与他人的分享;对比策略,主要是向下比较,将自己现在的经历同自己之前或者别人较坏的状况做比较;感知敏锐策略,用意志努力,集中注意,隔离无关因素,通过增强感知来享受现在的美好时光;避免扼杀愉悦的想法,在积极事件发生时避免产生不相关的想法. 这些品味策略具有情绪体验与情境相结合的特点,即增强与放大积极情绪体验. 因此,品味可以被认为是一种训练积极情绪与情境相结合的技术,品味作为感官的特点与认知反思的特点,就需要把所体验的情绪,尤其是积极情绪与积极情绪所发生的场景相结合,并在头脑中多次酝酿,并期待着再次出现积极情绪与场景相结合的机会.

对于大学生群体而言,人际交往质量好坏(如在班级交往中存在着被孤立、被边缘化、恋爱失败等)会极大地影响到大学生在校期间的情绪体验,负性情绪越多会体验较差的人际关系质量[20]. 自我效能感作为一种能完成活动/任务的主观判断,一直受到研究者关注. 自我效能感高的大学生能够增强完成活动的信念,并提升行为有效性. 因此,人际交往效能感[21]作为在人际交往过程中感受到的在何种水平上能够完成与他人交往的判断. 人际交往效能感越高,越能提升人际交往过程中的积极情绪体验. 那么,如何提升大学生自我效能感水平与积极情绪体验呢?这就需要积累、放大成功交往的经验. 而积累与放大成功交往的经验就需要把交往时的积极身体感受、认知与情绪体验结合起来,多次练习. 把积极情绪与情境结合起来可按两个步骤:第一步,将积极情绪与所处情境中的身体感受结合,即主观情绪体验与客观情境所产生的身体感受相结合;第二步,将积极情绪与所处情境中的认知结合,即主观情绪体验与客观情境下所产生的主观认知相结合.

具体来看,要想将积极情绪与所处情境中的身体感受结合起来,就需要寻找人际交往过程中的成功经验. 实际上,在人际交往过程中总能找到一次小小的成功,这样就可以把那次小小的成功的身体感受与当时交往情境保存下来,在头脑中编码与反复预演,甚至可以把当时交往情境在头脑中不断放大,成为模板情境,寻找其他情境与该模板情境相同点,并扩展该模板情境的适用场合,把当时的交往情境不断放大. 放大交往情境中所产生的积极身体感受可以采用品味策略,也可以采用神经语言程序学(NLP)技术. 如李中莹[22]认为可以通过对来自于各种感官的信号进行类似于“心理旋转”的图像化操作,从颜色、形状、大小、质地等属性对社交场景进行处理. 具体到情绪所产生的身体感受而言,就是可以把微小身体感受具象化,进一步进行图像化操作,并试图固定下来. 如当身体感觉很舒服时,通过具象化技巧,感受到自己躺在草地上,无拘无束;当身体感觉到温暖时,通过具象化技巧,感觉像冬天触摸在软软的被子上. 因此,把这种情境中所产生的身体感受通过具象化技巧放大,并形成模板情境.

情绪的产生是依托于对刺激情境的认识,因此改变自己在人际交往过程的观念体系有关键的作用. 那么如何改变观念体系呢?首先区分事实(情境)与观点(认知)的不同,事实是真实存在的,而观点是根据观念体系产生的,二者既可以是一致的,也可以是完全相反的. 其次,通过改变立场来改变情境的认识,比如与室友发生冲突是真实存在的,而如何认识冲突情境则完全可以有不同理解,可以从“你我他”不同立场来认识,当事人之间立场可能不同,非当事人立场也会存异. 再次,可以采用长时间视角改变情境的认识. 菲利普·津巴多在《津巴多时间心理学》一书中提出了“时间视角”的概念,即从过去、现在与未来三段与积极消极两极构成了不同的时间观. 当个体与室友发生冲突后,可以从过去与现在视角到未来视角上转变,过去视角聚焦于难以改变的情境,现在视角聚焦于当下情境,而未来视角则聚焦于可变情境. 情绪的认知理论[1]认为,情绪产生受到认知的影响,对刺激情境充分认识,并评价刺激情境与自身关系,不是直接受刺激情境的影响. 拥有积极的认知观念能有效促进人际交往的质量. 建设性反思[23]作为积极人际交往的认知观念,可以在大学生人际交往实践中反复训练. 建设性反思界定为:在个人成长中,在应达到目标前提下,个体以现有起点的状态为评价基准线所持有的导向积极、阳光、自信、成长等反思习惯. 与批判性反思[23]相对,即在个人成长中,个体以应达到的目标作为评价基准线所持有的有意或无意带有自责、贬低、否定等反思习惯. 在人际交往中,持有批判性反思习惯的个体常以人际交往焦虑低个体的人际交往现实作为评判目标,这些大学生个体能够自由、成功地与同伴交往,甚至与教师交往,有相当强的人际交往自我效能感,若以人际交往焦虑低的个体为评判目标将不利于自己积累人际交往的成功经验,难以形成人际交往自我效能感. 另外,从能力形成的角度来看,这些人际交往焦虑低的个体已经完成了大量的人际交往训练,并积累大量的积极的人际交往情绪体验,因此,用自己人际交往训练不足的现实与他人人际交往训练充分的现状进行比较或评判,本身就不合理,甚至有害,而建设性反思则可以让自己快速地积累人际交往成功体验,它是基于自己现状的反思,这有助于自我成长. 教育心理学中有关最近发展区的内容要求教育与教学应该关注基于每个学生的最近发展区现实,那么对于积极情绪自我调节的现实,每个大学生个体都应该设置类似于情绪调节能力发展的最近发展区. 因此,要积累、放大交往时的成功经验,以现有起点评价自己的交往经验,将会更有助于形成合理的人际交往认知,提升人际交往自我效能感水平.

3 结论与启示

3.1 结论

作为一种情绪调节的新方法,情绪与情境分离与结合技巧既可以针对积极情绪进行调节,也可以针对消极情绪进行调节,在日益重视大学生心理健康教育的当下,值得在大学生心理健康教育中尝试.

3.2 情绪情境分离与结合法在大学生人际交往的实践必要性与有效性启示

3.2.1 实践必要性

大学生作为社会关系场存在的个体,不可避免地会与他人进行高频互动. 当大学生人际交往技能不足,不会与同伴沟通、回避与教师沟通,在未来的职场中也显得欠缺人际交往技能,那么这些大学生将会体验到糟糕的人际交往情绪. 虽然现实生活中有不少大学生具有较强的在线人际交往技能,但回到线下的人际交往活动时,就显得紧张不安,难以驾驭. 关注人际交往活动下的情绪体验,有助于提升大学生生活质量,而情绪情境分离与结合法没有太强的心理咨询技术与概念,又不失其操作性,只须把情境、需要、身体感受、认知等进行动态的分离与结合,并加以简单地训练,即可掌握.

3.2.2 实践有效性

在提升大学生情绪调节能力的当下,不仅要重点关注如何调节消极情绪对个体的负面影响,而且也要重点关注如何调节积极情绪来提高个体的生活品质. 具体而言,根据不同情绪性质以及对生活与学习的干扰程度,来选择情绪与情境分离与结合.

对于困扰自我的消极情绪,大学生可以采用分离技巧,如采用边界意识,把混合在一起的负性生理唤醒,转换成中性的生理唤醒;把混合在一起的负性情境转换成中性的情境,从而破坏这种习惯性的连接. 对于体验较弱的积极情绪,大学生可以采用结合技巧,即把较弱的生理唤醒,通过具象化技术放大成较强的生理唤醒;把不生动的画面情境转换成较生动的画面情境,通过品味技术增加积极生动的画面情境.

总之,大学生个体应尽可能动态地使用情绪情境分离与结合法来调节情绪,从而提升人际交往质量.