绞釉绞胎陶瓷器工艺漫谈

2021-11-25王志霞

王志霞

绞胎是唐代创新的一种陶瓷新工艺,宋金仍流行,元以后逐渐消失。绞胎,亦称“搅胎”“绞泥”,是利用白褐两种不同色调的泥料分别制成坯泥,再把两种不同色的坯泥擀成片状并相间叠合,然后进行特定的绞揉、切片、拼接、贴合、模压等,再手工制作成型,如此器胎上便呈现出不同色调相间、盘旋蹙结且变化多端的纹理,正是“花纹出胎骨,天然去雕饰”。(图1)由于绞胎的制作工艺比较复杂,操作难度大,不仅费工费时,且成品率低,是以其产量和品类都为数稀少,极为珍贵。

一、绞胎器的出现及存世

绞胎器大约出现于7世纪末到8世纪初。20世纪70年代巩义黄冶窑的发掘,证实了黄冶窑是生产绞胎器的一处重要窑址。关于绞胎器的由来,大约有以下几种说法:一说源于瘿器,一说源于犀皮漆,一说源于绞胎玻璃或琉璃,也有认为源自工匠无意之作。各说均有其合理性,前有不少文章述及,此不再讨论。

绞胎器的出土最早见于20世纪二三十年代河北钜鹿故城遗址,此后,随着中国考古事业的发展,绞胎器的出土数量有所增加,且早期不少精品流出海外。即使如此,国内外国有博物馆收藏的绞胎器仍屈指可数。笔者结合前人研究成果,就国内已公布的资料统计唐以降的绞胎器不足240件(不含私人收藏和残片),其中可以明确为唐代的绞胎器更不足90件,这个数字还包括了少数残破器,可见绞胎器之少之珍。

从现有材料看,有明确出土地点的唐代绞胎器主要在陕西和河南两省,其中河南20件、陕西18件,几乎占据全国出土唐代绞胎数量的一半。其他如安徽、江苏、山西等地均有少量出土。而博物馆收藏唐代绞胎器,则以上海博物馆、陕西历史博物馆、河南省文物考古研究院为最,上海博物馆8件、陕西历史博物馆8件、河南省文物考古研究院8件,另河南博物院6件,器型有碗、盘、杯、洗、盂、罐、枕、炉、盒等(图2)。其次洛阳博物馆、郑州博物馆也各有收藏3—5件,其他博物馆则多数只有1—2件。通过对唐代绞胎器的研究证实,全国出土和博物馆收藏唐代绞胎器,绝大多数来源于河南巩义黄冶窑,而巩义黄冶窑也是唐代绞胎器生产最重要的窑口。目前从全国来看,博物馆或考古院等国有收藏单位收藏唐代绞胎器最多的是河南,据不完全统计数量为36件,几近占据全国唐代绞胎器数量的一半。河南之所以有相对较多数量的绞胎器,大概也是因为唐代绞胎器生产的重要窑口黄冶窑位于河南的原因。

囿于绞胎制作工艺限制,现存唐代绞胎器均为小件器,即使到宋辽金元时期,绞胎也仅见小件器,不见大器,且器型往往较简单,多为上述的枕、盘、罐、碗、杯、盒、盂、炉、器盖等,尤其是以枕最多,长方形,形体较小。绞胎的碗、杯、盘、盂、罐、盒、炉则相对较少。从现有材料看,绞胎凡见制作复杂的大器者,均为局部绞胎。如1973年浙江寧波市和义路码头出土的唐青瓷镶嵌绞胎虎枕(图3),枕面镶嵌绞胎制作的四瓣团花图案。晋江市博物馆馆藏一件宋代绞胎瓷弥勒坐像,以绞胎为袈裟。再如大家耳熟能详的1971年陕西乾县懿德太子墓出土现藏于陕西历史博物馆的绞胎骑马狩猎俑,有人认为马尾为全绞胎,其他则非绞胎。

但国外收藏除却常见绞胎器型外,还可见较复杂的器型,如日本大和文化馆藏贯耳壶1件、美国旧金山亚洲艺术博物馆藏扇形枕1件、敛口尊1件、执壶1件等,因未见实物,图片资料也较少,固在此只列举不作详细介绍。

二、绞胎与绞釉

谈到胶胎时,常伴有绞釉之说,对于绞胎与绞釉的区分似乎至今依然没有统一标准。吉林大学硕士胡彦羽在其毕业论文《绞胎陶瓷器初步研究》一文中,依据绞胎与绞釉在纹饰上可能出现的不同纹样来简单加以区分,将一部分纹饰较为随意的器物基本确定为绞釉器。绞胎与绞釉在纹样的呈现上确有差异,但诚如“绞胎”与“绞釉”名称的字面意思,二者也绝无可能仅依纹样的不同来划分。

《黄冶窑唐三彩》一书中,作者依据出土的一片绞釉碗残片这样讲绞釉工艺:“在碗底内壁先后施以两种不同色调的釉料,然后利用晃动手法,将两种色釉搅拌成不规则的条纹,构成一种风格独特的装饰纹样……”廖永民和张毅敏二人在《黄冶窑唐三彩的绞胎器》一文中如此定义绞釉,“绞釉器系唐创烧的一种名贵品种,绞釉事实上是将两种不同颜色的釉汁搅拌一起,用笔蘸釉汁在坯体上描绘、涂抹而成。”如收藏于巩义博物馆的巩义芝田唐墓出土的绞胎盘,实应为绞釉,釉层极薄且易脱落。(图4)

由此可见,绞胎和绞釉之别,本质在胎和釉上。绞胎所搅为胎泥,而绞釉所搅为釉料,二者虽然在花纹装饰效果上相似,但仍有本质上的差别。

也有人将贴面绞胎称之为绞釉。但用于贴面的胶胎层也是胎体的一部分,只是这种做法较之全绞胎为胎骨更为省工省料,同时也可以拓宽绞胎的成型方法,可以让绞胎的器型和纹样更为丰富。同时这种贴面绞胎既非搅的釉料,亦非搅的化妆土,所以贴面绞胎并不能称之为“绞釉”。

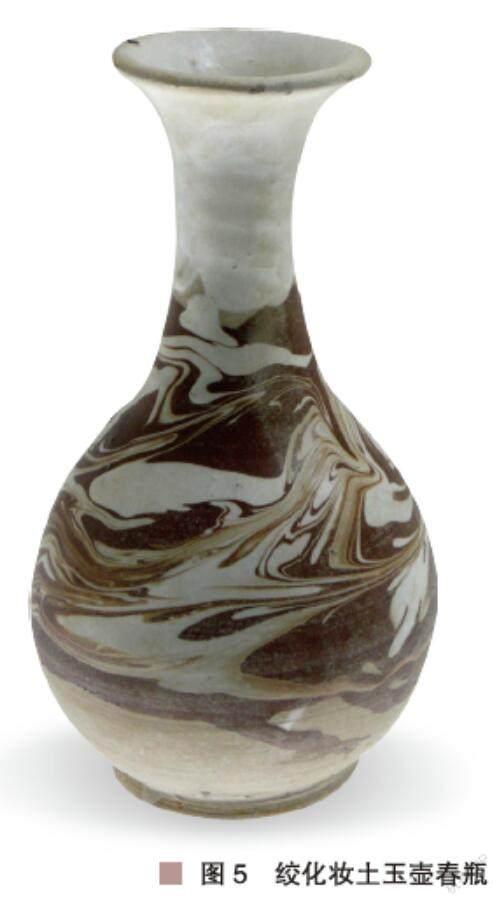

甚至还有人将在宋金时期出现的绞化妆土工艺称之为“绞釉”。瓷器的化妆土早在汉末两晋时期就已经在南方的一些窑口开始使用,又被称为“陶衣”,是将陶土或瓷土用水调和成泥浆,薄薄一层施于瓷器素胎表面,以便遮盖胎体缺陷而更完美地呈现瓷器釉色的美感。宋金时期的绞化妆土则是将化妆土作为瓷器的一种装饰技法,以化妆土在瓷器胎体表面绘画,使其表面出现一种行云流水的装饰图案,有人形象地称之为“铁流沙”,这种技法所呈现的装饰效果与绞釉非常相似(图5)。孟耀虎先生撰写的《金代瓷器上的“铁流沙”》一文,阐述了这一技法并非绞釉。且同样从名词的定义看,“化妆土”和“釉”是两个完全不同的定义,是以虽然宋金时期的“绞化妆土”,同样不宜称之为“绞釉”。

那么绞釉与绞胎是否为伴生关系?与唐三彩又是什么关系?

先看一件巩义黄冶窑出土的绞胎团花枕(图6)。从图片上可以明显看出枕面为贴面绞胎,但枕墙完全没有贴绞胎的痕迹,尤其是在纹饰破损之处仅见釉层不见绞泥层。再观察同出的其他5件枕,其中包括一件绿釉绞胎枕,亦是如此。此外观察黄冶窑出土的绞胎枕片,更是如此,凡是枕面残片可见贴绞泥层,枕墙残片则仅见釉层。由此推测黄冶窑的绞胎枕除少量全绞胎者外,多是枕面绞胎枕墙绞釉的绞胎与绞釉工艺结合的枕。绞胎和绞釉出现的时间也基本相当,所以二者相伴而生的关系可以明确。

同时,唐绞胎的烧制又与唐三彩同窑,这一点经巩义黄冶窑和白河窑的发掘已得到证实。且绞胎和唐三彩均属低温釉,早期的绞胎施三彩釉,所以有褐黄釉绞胎和绿釉绞胎之称,甚至之前绞胎器的定名还有“三彩绞胎”的说法。二者出现的时间基本相同,器型也基本相同,只是三彩的器型更丰富。再者,绞胎和唐三彩都追求一种繁复、流丽、活泼的装饰效果,如团花、菱花等装饰在两类器物上均有表现,雖技法不同,形式也有异,但其匠心却是相通的。从这些角度来讲,似乎绞胎与唐三彩亦存在一定的伴生或亲缘关系。

三、绞胎的装饰技法

绞胎从技法上讲一般有全绞胎、半绞胎、局部绞胎三种。

全绞胎即胎体全部使用两色胎泥绞制模压成型,色彩与纹理表里一致,北方一些地方俗称为“透花瓷”(图7-1)。虽然统称为绞胎,但事实上全绞胎的器物数量很少,尤其是唐代的全绞胎器更少。如巩义黄冶窑出土的唐代绞胎枕残片(图7-2)、荥阳茹崮窑出土的绞胎枕残片(图7-3)、镇江金家湾唐墓出土绞胎碗的残断面,可清晰看到绞胎胎骨。唐代的全绞胎器并非拉坯而成,而是“模制印坯”或将绞胎泥切成方块黏合拼接成直边方形器,如长方枕。稍稍了解拉坯成型工艺或者制作过陶艺的,便可知道,两种绞泥如果拉坯成器,所形成的图案应有旋转而上的痕迹,与这种压片模制成型所形成的图案完全不同。从巩义市黄冶窑址出土的全绞胎回形纹枕残片(图7-4)和白河窑出土的绞胎枕残片(图7-5),可清晰明确地看出其制作方法不可能是拉坯所制。全绞胎器又因制作工艺要求高,成型工艺受限,器型和纹样均较简单。

半绞胎的胎体为素胎,在素胎表面贴一层事先制作好的绞胎泥片,又被称为“贴面绞胎”,是以半绞胎器只有在器壁外层出现花纹,而器物的主要胎骨仍为素胎。绞泥层的厚度不一,也不甚均匀,有的半绞胎贴片可处理得很薄,不足1毫米。此技法与后来的绞化妆土类似的作用,在绞胎器尤其是唐代黄褐釉或绿釉绞胎枕中使用非常广泛。如巩义黄冶窑出土的6件绞胎枕均为贴面绞胎,又如1973年江苏邗江出土现藏于镇江博物馆的绞胎盘和陕西杨谏臣墓出土现藏于陕西历史博物馆的一件绞胎盂(图8),公布资料均为贴面的半绞胎器。也有人根据现存黄冶窑和当阳峪窑的实物资料推测,凡不能一次成型的枕、罐、壶等器物,基本都是半绞胎器。

局部绞胎,又有两种做法。一种是在器物局部需要装饰花纹的部位嵌贴上事先做好的绞胎片,使其具备一种特定的图案装饰效果。如前面提到的1973年浙江宁波市和义路码头出土的唐青瓷镶嵌绞胎虎枕。局部镶嵌绞胎往往与其他装饰手法结合,比如在枕面或需要装饰的部位镶嵌绞胎团花,周围及枕侧部位采用彩绘、戳印、填色等手法作为辅助性装饰。如巩义天玺华府M244出土绞胎裴家花枕(图9-1);再如1966年新密市北宋咸平元年(998)法海寺塔地宫出土的三彩宝箧印经式塔(或称舍利匣)(图9-3)。另外一种则是器物的一部分使用绞胎。如前面提到的宋代绞胎瓷弥勒坐像;再如山西晋城博物馆藏唐代黄褐釉绞胎双狮瓷枕(图9-2),绞胎制八角形枕面,单色瓷土制双狮对望形底座。

此外还有一种类似绞胎的装饰被称作“仿绞胎”或“画绞胎”。戈戈在《李重润“绞胎马”有误》一文中提到陕西铜川耀州窑址就出土有不少此类仿绞胎的残片,并认为懿德太子墓出土的骑马狩猎俑,便是这种仿绞胎的做法制成的(图10)。但学术界目前对否是存在“画绞胎”工艺尚有争论。这种“仿绞胎”或“画绞胎”又和绞釉有着怎么样的关系或者说是差别?这一技法其实是一种釉下彩装饰,和唐代长沙窑釉下彩绘技法一样,用毛笔蘸褐、白等不同颜色色料在瓷器胎体表面绘制出绞胎样的花纹装饰,再施一层透明釉入窑焙烧,最后即可得到绞胎一样的装饰效果。这种技法是在绞胎出现以后兴起的,因不受绞泥和拉坯制模的限制,纹样绘制更可随性随意,所以更能达到绞胎所不能描绘的效果,在某种程度上也可以说是绞胎所不能比的。

四、绞胎的装饰效果

唐代绞胎常见纹饰图案有回形、菱形、五瓣花、四瓣花、三瓣三角形、木纹、石纹、瘿纹、虎斑等,无不与唐代雍容华贵、富丽堂皇的盛唐气象相应,同时也是唐代积极向上的人文心态和博大宏放的社会心态在装饰风格中的流露。

绞胎虽是人工作品,却似泥里开花,仿佛天然而生。全绞胎的器物因其不可复制的图案,迂回盘曲,别致异常。枕面装饰团花或菱形花的箱形绞胎枕,其团花装饰更与唐三彩的宝相花装饰有异曲同工之妙,富有一种张扬明艳之美。这种绞胎枕的枕墙往往因为是绞釉,纹饰随意性较强,或似石纹,或似木纹,又或似瘿纹,变化丰富,不拘一格(图11)。

北宋更是吸收此装饰方式,以绞胎为花,镶嵌于枕面,平展的绞胎团花更似朵朵盛开的鲜花,浓重艳丽中不失雅致,这大概是其往往自名为“花枕”的原因。如上海博物馆、扬州博物馆、巩义博物馆、河南博物院藏“裴家花枕”“杜家花枕”(图12)。

入宋以后,唐代盛行的绞胎团花等图案纹样,除少量仍见于镶嵌外逐渐消失,代之而起的则是较多的羽毛纹、麦穗纹、编织纹等,似流羽飞花,如行云流水,别具一格(图12-4)。

绞胎的纹理虽然抽象,却处处体现了人与自然的和谐共处,使其具备了生机勃勃的艺术生命力。同时绞胎又被寓以“君子和而不同”的诠释,有人撰文认为其契合了儒家“君子观”的价值导向,成为文人墨客的尊崇。不论绞胎器是否受文人之崇,但其珍贵极不易得却是不争的事实。